缘结中欧:沈福宗生平行迹新研*

2023-04-07史伟东

赵 晶 史伟东

沈福宗(Michael Xin,1658—1691)是中西文化交流史上具有重要意义的人物,1681 年他随比利时耶稣会传教士柏应理(Philippe Couplet,1623—1693)赴欧洲觐见教皇,于1683 年底抵达欧洲,陆续访问了荷、比、法、意、英、葡六国。1684 年,沈福宗应法国国王路易十四(Louis XIV,1638—1715)的邀请访问凡尔赛宫,他在法国宫廷中展示和表演了中国礼仪和文化,会见了即将赴华的“国王数学家”,欣赏了他们准备带到中国的科学仪器,引发法国媒体和公众的轰动。在法国,他还协助柏应理为法国皇家科学院和皇家图书馆从事涉及中国的工作,随后又随柏应理到罗马两次觐见教皇,并拜见了耶稣会总会长以及瑞典女王克里斯蒂娜(Drottning Kristina,1626—1689)。

1687 年沈福宗受邀访问英国,受到詹姆斯二世(James Ⅱ ,1633—1701)的接见,詹姆斯二世还特命宫廷肖像画家戈弗雷·内勒(Godfrey Kneller,1646—1723)为他绘制了真人大小的画像并置于自己的寝宫(见图1)。在英期间,牛津大学博德利图书馆馆长海德(Thomas Hyde,1636—1703)邀请沈福宗帮助整理馆藏中文书籍并编目,两人保持了一段时间的通信交流。沈福宗对海德完成东方学巨著《东方游戏》(De Ludis Orientalibus Libri Duo)颇有帮助。经海德介绍,沈福宗与著名科学家波义耳(Robert Boyle,1627—1691)亦有过交往。1688 年他前往葡萄牙里斯本初修院学习,1691 年春启程回国,但不幸于当年9 月在莫桑比克附近病逝。

图1 英国白金汉宫藏戈弗雷·内勒《沈福宗像》

在沈福宗之前,虽然也有少数中国人到访欧洲,但大多缺乏详细的记载,其中较值得关注的是1645 年生于澳门的郑维信(通称郑玛诺,教名Manoel de Siqueira,a方豪:《中国天主教史人物传》(中册),北京:中华书局,1988 年,第187 页。此为其葡文名;另有意大利名Emmanuele di Siquera,见同书第191 页。1633—1673)。他 随 法国传教士罗历山(Alexandre de Rhodes,1593—1660)从澳门出发前往罗马深造,成为有记载的第一位赴欧中国留学生,但他生长于华洋杂处的澳门,幼年即受洗,离开中国时还不到十三岁,尚“无法担当文化使者的重任”。b许明龙:《欧洲18 世纪“中国热”》,太原:山西教育出版社,1999 年,第20 页。相较而言,沈福宗则对欧洲知识界认识中国产生了广泛的影响,称得上是中欧之间文化传播的使者。沈福宗离开中国时是二十来岁,回国时病逝海上,故中国国内的中文史料尚未发现有关于他的记载,有关他的资料零散分布在英、法、荷、葡、梵蒂冈等国。对沈福宗的研究虽然早已有之,如方豪、潘吉星、福斯(Theodore N.Foss)、高华士(Noël Golvers)、史 景 迁(Jonathan D.Spence,1936—2021)、丁国如等都有所涉及,但还不能算十分深入,特别是关于其生平事迹尚有不少模糊之处。本文在一些新发现材料的基础上,就相关问题做进一步探讨,希望有助于推进对这一中西交流史上传奇人物的认识。

一、沈福宗的中文名、籍贯及教名

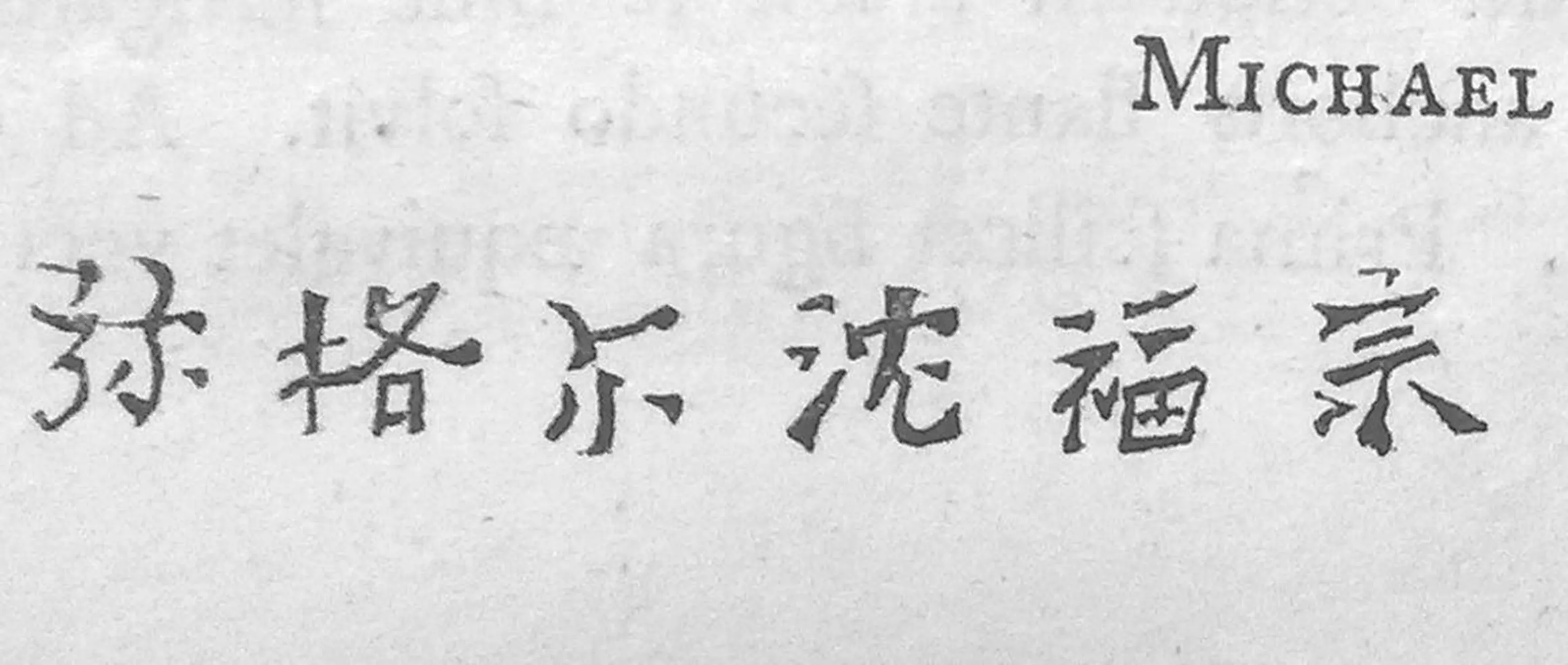

向达在1934 年出版的《中西交通史》中已提及随柏应理到欧洲的江宁人“Chin Fong-Tsong”,c向达:《中西交通史》,上海:中华书局,1934 年,第114 页。但并没有给出其中文名。1936 年冯承钧在翻译费赖之(Louis Pfister,1833—1891)的《在华耶稣会士列传及书目》(Notices biographiques et bibliographiques sur les Jésuites de l'ancienne mission de Chine.1552—1773)时将沈福宗的名字译为沈弥格。d费赖之著,冯承钧译:《在华耶稣会士列传及书目》,北京:中华书局,1995 年,第480 页。最早落实沈福宗中文名的当为方豪,在其1942 年发表的《拉丁文传入中国考》中提到“南京人沈福宗,名弥格尔……Hyde 遗书中有福宗之拉丁文通信及‘棋谱’、‘升官图’、度量衡与汉文及拉丁文对照之应酬语”。e方豪:《拉丁文传入中国考》,载《国立浙江大学文学院集刊》第二集,1942 年,第10—11 页。首次介绍了沈福宗的中文名字,并指出来自海德遗书。《海德文集》(Syntagma Dissertationum quas olim auctor Doctissimus Thomas Hyde)第2 卷附录中附有沈福宗致海德的数通信件,其中多数沈福宗署上了“Michael Xin”或“Michael Xin Fò çum”的拉丁文名。fThomas Hyde, Syntagma Dissertationum, Vol.2.Ed.Gregory Sharpe.Oxonii: E.Typographeo Clarendoniano, 1767, pp.516 – 523.难得是其中一封他还写上了“弥格尔沈福宗”的汉字(见图2),很显然“弥格尔”是他教名“Michael”的音译,“沈福宗”则是他本名。这六个汉字虽然是英国制版工人所摹刻,但无疑是按照沈福宗书信中的原迹所摹,故对沈福宗的中文姓名,学术界意见已较一致。

图2 《海德文集》中摹刻的沈福宗签名

大英图书馆所藏海德档案中有沈福宗亲笔手书的大量便笺,aHyde and Shen’s working papers, 1688, MS Sloane 853a, British Library.其中大部分汉字附有拉丁文注音,系其应海德的要求而写;藏于斯隆档案中。斯隆(Hans Sloane,1660—1753),医生及收藏家,1727 年接替牛顿(Isaac Newton,1643—1727)成为英国皇家学会会长,海德的许多学术档案由其接收。其中至少有三份均明白无误地署名“沈福宗”。其一为沈福宗给海德所写的一封中文信,落款为“晚生沈福宗顿首拜”;二是他自制的一张“名刺”,上面写着“候台安中国远使沈福宗拜”;第三张便笺上的字为“中国南京人沈福宗”。这三张便笺均为沈福宗的亲笔所书,表明《海德文集》中所摹刻的沈福宗中文姓名是可靠的。同时,便笺的落款同样证实了沈福宗的籍贯为南京。

此前有关沈福宗的籍贯根据西文材料所译,皆无直接的中文资料相佐证。法国国家图书馆藏沈福宗铜版画像(见图3)上有一段文字说 明:“Chin Fo Cum Chinois ne’en la Province de Nankim”(出生于南京省的中国人沈福宗),b此图现藏法国国家图书馆版画部,编号:OE48。明代整个南直隶地区亦称作南京,欧洲人称之为“南京省”。将“Nankim”译成南京应当是准确的。不过终不及由沈福宗以中文亲笔写下其籍贯更为可信。不过,即便如此,也不好轻易排除他是南京周边地区人的可能性。一方面,明代南京也指整个南直隶地区,故欧洲人将南直隶称作“南京省”,c曾德昭著,何高济译:《大中国志》,上海:上海古籍出版社,1998 年,第16 页。也即清初之江南省。南京大报恩寺塔在欧洲享有盛名,故南京为欧洲人所熟知,若沈福宗来自南京临近地区,对欧洲人自称南京或南京省人也说的过去。另一方面,从沈福宗留下的部分汉字看,他以“回棋”代“围棋”、以“惊直”代“惊蛰”,其口语显然属于吴语区,而在属于江淮官话系统的南京话中,上述几字发音有明显区别。这固然有其长期生活在常熟的原因(详见下文),但如其父母为南京人,除非自幼离开南京并脱离父母,且不与亲戚往来(这一可能是存在的),否则亦不太会在口语中“w”“h”不分,所以其籍贯或出生地也有很大可能是在南京周边的吴语方言地区,尤其是常熟。

关于沈福宗的教名,潘吉星曾称“沈福宗与柏应理等人……1682 年在葡萄牙靠岸。沈福宗在柏应理安排下,入葡京里斯本初修院。……老师为他取葡萄牙名为米谢尔·阿方索(Michel Alfonso)”d潘吉星:《沈福宗在17 世纪欧洲的学术活动》,载《北京教育学院学报(自然科学版)》2007 年第3 期,第1—8 页。。这一说法值得商榷。柏应理和沈福宗于1681 年12 月从澳门搭船出发后不久,就在爪哇附近遭遇海难,被迫转道巴达维亚并耽搁了一年有余,才于1683 年3 月离开东印度群岛,并于1683 年10 月8 日乘坐荷兰商船抵达荷兰恩克霍伊森(Enkhuysen);此后先后访问比、意、法、英等地,等到进入里斯本初修院学习已是1688 年10 月。e参见Theodore N.Foss, “The European Sojourn of Philippe Couplet and Michael Shen Fuzong 1683 – 1692”, Philippe Couplet,S.J.(1623 – 1693): The Man Who Brought China to Europe.Ed.Jerome Heyndrickx Netteal: Institut Monumenta Serica and Ferdinand Verbiest Foundation, 1990, p.127; Paul Demaerael, “Couplet and the Dutch”, Ibid. pp.114 – 119.无论是“Michel”还是“Alfonso”之名当不会迟至他进入初修院以后才取。沈福宗的教名在法国国家图书馆藏其铜板画像的部分文字说明中已有介绍:

出生在南京省景教徒双亲家庭中的中国人,在举行洗礼时命名为弥格尔(或弥额尔,Michel),而在举行坚振礼时又被命名为阿方辛(Alphonse)。a荣振华著,耿昇译:《在华耶稣会士列传及书目补编》,北京:中华书局,1995 年,第14 页。按,“或弥额尔”四字原在括号前,这四字是译者的补充说明,放在括号内比较妥当。

沈福宗到欧洲后有两个时段在巴黎,即1684年9 月5 日 至30 日 以 及1686 年 春 至1687 年3月。画像下方文字又注明:“他于1684 年与中国传教区的司库、耶稣会士柏应理一起来到欧洲。在经过法国时,他有幸拜谒法国国王陛下,并在他面前以中国方式进餐。他在罗马吻了教皇陛下的脚。”b同上。故画像当绘制于沈福宗赴罗马觐见教皇之后,也即他第二次停留法国期间,时间在入读里斯本初修院之前。所以Michel(拉丁语作“Michael”)或Alfonso(拉丁语作“Alphonsus”)不可能是初修院的老师为沈福宗取的。实际上Michel 应是其未成年时受洗时的教名,Alfonso 系其成年时行坚振礼时所取,沈福宗在赴欧前当已有了这两个教名,Michel 至少可以追溯到1674—1676 年(见下文)。当时中国教徒多以圣徒及著名传教士名命名。比如,本来准备与柏应理一起来欧的吴历(Simon-Xavier a Cunha,1632—1718),其教名中的Xavier 是为致敬来华耶稣会传教士鼻祖方济各·沙勿略(Saint Francois Xavier,1506—1552);c吴历1696 年还在嘉定创立教友团体圣方济各会,详见章文钦:《吴渔山及其华化天学》,北京:中华书局,2008 年,第153 页。沈福宗的Alfonso 有可能是纪念在“南京教案”中身陷囹圄的意大利传教士高一志(曾名王丰肃,Alfonso Vagnone,1568—1640)。至于受洗时的教名Michael,可能是来源于《圣经》新约中的总领天使之名。

二、关于沈福宗的生卒年

关于沈福宗的生年,主要有1657 年及1658年两说。1657 年是由潘吉星首先指出的,他在1994 年发表的《沈福宗在十七世纪欧洲的学术活动》中引用了海德“写于1687 年”的一段文字:

中国南京人沈福宗使我懂得很多中国知识,他由柏应理神父从中国带来。而近年来与同一耶稣会士在欧洲停留,并编辑巴黎版的中国哲学著作。这个年青人现年三十岁,性情善良,学习极其勤奋。为人礼貌、热情,有中国文学和哲学方面的良好教养,读过用汉文写的各种各样的书籍,而他在中国时就早已是懂得一些拉丁语的少数人之一。d潘吉星:《沈福宗在十七世纪欧洲的学术活动》,载《传统与现代化》1994 年第1 期,第70 页。按,此段拉丁文原文后收入潘吉星:《中外科学技术交流史论》,北京:中国社会科学出版社,2012 年,第768—769 页。

潘氏在2007 年重新修订发表的《沈福宗在17 世纪欧洲的学术活动》中指出,“上推三十年为1657 年,我们乃知沈福宗生于顺治十四年丁酉鸡年,从而解决了迄今中外所有相关著作一直悬而未决的沈福宗生年问题。”e潘吉星:《沈福宗在17 世纪欧洲的学术活动》,第5 页。然而检视海德原话,却发现尚不能就此得出结论。

这段话出自海德1694 年出版的《东方游戏》一书的序言中,提及了1687 年他与沈福宗的交往情况,后收入《海德文集》第二卷。详审提及沈福宗年龄的这句拉丁文,“Fuit quidem juvenis XXX.p.m.annos natus”,fHyde, op.cit., p.b2.在表示年龄的数字XXX之后还有个“p.m.”,潘文并未译出。此处的“p.m.”是拉丁语中“plus minusve”的缩写,即“或多或少”,放在数字后相当于汉语中表示概略的“上下”“左右”之意,所以海德原意是说沈福宗年龄在三十岁左右,因此并不能就此确定沈氏生于1657 年,此年前后均有可能。

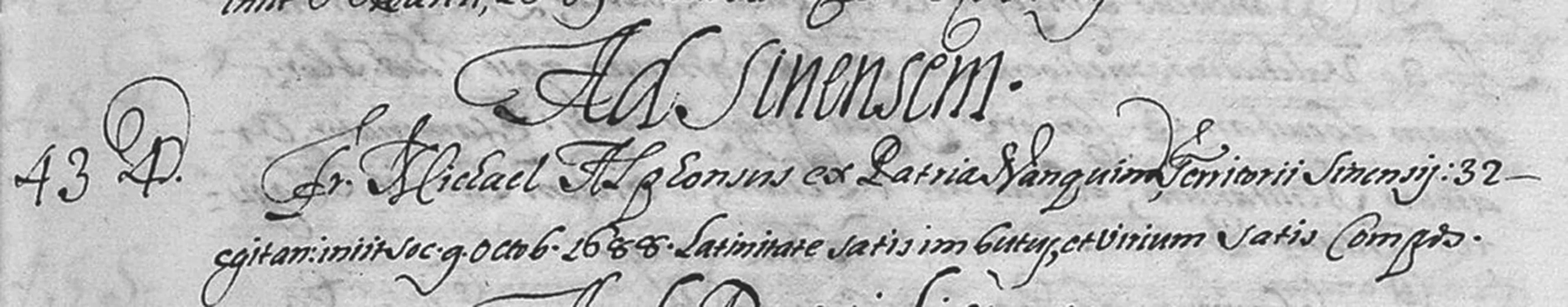

沈福宗生于1658 年是福斯首先指出的,其依据是罗马耶稣会档案馆藏耶稣会卢西塔尼亚省1690 年成员名录。gFoss, op.cit., p.122.福斯所引该档案记载:

(Catalogus primus Provinciae Lusitaniae Anno 1690)……434 Fr.Michael Alphonsus ex Patria Nanquim, Territorii Sinensis: 32 agit an:iniit Soc.9 Octob.1688.Latinitate satis imbutus,et virium satis compos.aCatalogus primus Provinciae Lusitaniae Anno, 1690,Lus.46, 209r, Archivium Romanum Societatis Iesu (ARSI).(耶稣会卢西塔尼亚省1690 年成员名册)……434.沈福宗,来自中国南京,现年32 岁,1688 年10 月9 日加入耶稣会。他通晓拉丁语,体格健壮。

笔者亦核对了这一档案(见图4),据该档案,沈福宗的生年应是1658 年,即清顺治十五年。目前为止,这是关于沈福宗生年最可靠的材料,并能与海德的原话相佐证。

图4 罗马耶稣会档案馆藏1690 年耶稣会士名录中的沈福宗记录

至于沈福宗的卒年,在20 世纪30 年代出版的费赖之《在华耶稣会士列传及书目》中沈福宗传的注释中,范埃(Louis van Hee)神父引用万惟一(Guillaume Van der Beken,1659—1702)致其兄之信,指出沈福宗卒于从欧洲返回中国的途中,纠正了费赖之认为他1694 年返回中国的错误,但该注释未提及其具体卒年,同时误认为沈福宗是随柏应理一起出发的。b费赖之著,冯承钧译:《在华耶稣会士列传及书目》,第480 页。荣振华(Joseph Dehergne,1903—1990)在 其1973 年 出 版 的《在华耶稣会士列传及书目补编》(Rèpertoire des Jésuites de Chine de 1552—1800)一书中指出沈福宗1691 年从欧洲出发赴中国。他根据罗马耶稣会档案馆中保存的档案指出,沈福宗“1692 年9 月2 日逝世于莫桑比克附近的途中”。c荣振华著,耿昇译:《在华耶稣会士列传及书目补编》,第14 页。不过这一时间也有误,将沈福宗的卒年往后推迟了整整一年。

1986 年,在比利时鲁汶大学召开的柏应理学术研讨会上,福斯引证比利时籍耶稣会士万惟一1693 年1 月15 日致罗马耶稣会秘书埃斯特里克斯(Aegidius Estrix,1624—1694)的一封信,确认沈福宗系1691 年9 月2 日,在抵达莫桑比克海岸前一天因疫疾殁于船上。dFoss, op.cit., p.139.旧金山大学马爱德(Edward Malatesta)的《柏应理的最后之旅》(The Last Voyage of Philippe Couplet)也提及沈福宗的最后旅程。他指出包括万惟一、柏应理在内的16 位耶稣会传教士于1692 年3 月25 日自里斯本赴果阿,同年9 月他们到莫桑比克时接到纪理安留下的一封信,听闻了沈福宗的死讯,柏应理因此深受打击。eEdward J.Malatesta S.J., “The Last Voyage of Philippe Couplet,”Philippe Couplet, S.J.(1623—1693): The Man Who Brought China to Europe, pp.176 – 177.沈福宗是1691 年春与纪理安(Bernard-Kilian Stumpf,1655—1720)等三位德国传教士从里斯本出发,而柏应理等人则因“保教权之争”受到葡萄牙当局的阻拦,第二年方才成行。关于沈福宗的卒年卒地,纪理安的信件已佚,万惟一的记述是目前发现的最可靠材料。

不过这一材料并没有及时为国内学术界所掌握,1994 年,黄时鉴先生主编的《解说插图中西关系史年表》提到沈福宗时仍然说他“曾访问法、意、德、英诸国宫廷,其详情不得而知”。f黄时鉴编:《解说插图中西关系史年表》,杭州:浙江人民出版社,1994 年,第470 页。同年,潘吉星在《沈福宗在十七世纪欧洲的学术活动》一文中仍称沈福宗“康熙三十三年(1694)与德国人纪理安(Bernard Kilian Stumpf)等人同船来到中国”,“关于他返国后的情况,一时还没看到有关史料……其卒年亦不见载,我们认为他约卒于康熙末年(1716),其生平著述亦已失传”。g潘吉星:《沈福宗在17 世纪欧洲的学术活动》,第72 页。直到2007 年,潘吉星才有了新的表述:

1692 年(康熙三十一年)二人乘荷兰商船启程,沿大西洋南下至非洲西海岸时,沈福宗突然染病,9 月2 日至非洲东南莫桑比克附近的途中不幸逝世,享年三十六岁。a潘吉星:《沈福宗在17 世纪欧洲的学术活动》,第7 页。

文中没有给出依据来源,有可能是来自中华书局1995 年版的《在华耶稣会士列传及书目补编》一书。

三、沈福宗的家庭出身及其早年情况

对沈福宗早年在华情况目前所知不多,福斯称“柏应理在南京传教时,与一位颇有名气的教徒医生也就是沈福宗父亲认识”,bFoss, op.cit., p.122.但未说明其依据来源。高华士也认为沈福宗的父亲是一位医生。cNoël Golvers, “The Chinese Assistants of the Jesuit Procurators from China in Europe: the Cases of (Dominicus and) Shen Futzung”, Silent Force: Native Converts in the Catholic China Mission, Ed.R.Lu Yan & Ph.Van Haelemersch, Leuven Chinese Studies 20 (2009): 133.丁国如也称“据说柏应理在南京传教时,结识了当地名医、天主教徒沈某与其子沈福宗”,d丁国如:《欧洲围棋史谈:托马斯·海德、沈福宗与〈东方游戏〉中有关围棋的描述》,飞扬围棋论坛,2015 年1 月8 日,http://bbs.flygo.net/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=49635,最后访问日期:2015 年9 月25 日。应也是来自福斯的表述。海德在给波义耳的推荐信中称沈福宗熟读医书,福斯或有可能是由此推导出沈福宗出身“名医”家庭。天启、崇祯年间,意大利人毕方济(François Sambiasi,1582—1649)在南京及周边江浙一带传教,受洗有数千人之多,故有学者推测“沈福宗的父亲在毕方济来南京传教时入会”,应属于当时中下级官员、商人、医生、教师等“中等阶层”。e陈辽:《沈福宗、郑玛诺:17 世纪去欧洲去欧洲的最早留学生》,载《江苏师范大学学报(哲学社会科学版)》,2014 年第5 期,第2 页。上述推测大概都是源于海德曾提及的沈福宗熟读医书。

另外,丁国如通过《海德文集》中所载沈福宗相关信息,认为“文人该知道的常识(如写字、围棋)沈福宗知道一点,但又知道的太少”,所以他的“第一个感觉就是沈福宗很可能是书僮出身”。f丁国如:《欧洲围棋史谈:托马斯·海德、沈福宗与〈东方游戏〉中有关围棋的描述》。虽然也系猜测,但这一推测建立在事实依据的基础上,无疑值得重视。从新发现的材料看,丁国如的意见显然更接近事实。

要探寻沈福宗早年情况,当从其赴欧前即与之关系密切的人身上着手。这些人当中无疑首推柏应理,沈福宗作为柏应理的助手及中文誊写员当始于赴欧以前,但目前暂未在柏应理的材料中发现有关沈福宗家庭出身及早年情况的记载。其次,曾计划与沈福宗一同赴欧的吴历、陆希言(Dominiques Lou,1631—1704)、龚尚实(Pedro Tomas da Cruz,1666—1734)以及另一位跟随柏应理至澳门的年轻教徒也与沈福宗相识,吴、陆、龚三人都有著作行世,但均未发现其中有涉及沈福宗的记载。

除上述诸人外,值得注意的是1656 年与柏应理携手东来,并曾长期并肩在江南地区传教的鲁日满(François de Rougemont,1624—1676),他是柏应理的弗拉芒同乡兼密友。g鲁日满出生于荷兰南部的马斯特里赫特,柏应理出生在比利时的马利那,曾同属西属尼德兰地区,说弗拉芒语。鲁日满的驻地常熟和柏应理的驻地松江临近,两人来往频繁。鲁日满尚有大量资料保存至今,亦有可能会提及沈福宗。令人惊喜的是,在《鲁日满常熟账本》(The Account Book of François de Rougemont in Changshu)及《鲁 日 满 行 谊》(Elogium P.Francisci Rougemont)中果然找到若干有关沈福宗的记载,为了解沈福宗的早年情况提供了重要依据。

《鲁日满常熟账本》是鲁日满在常熟主持耶稣会院期间的一本财务收支登记账本,同时也记载其灵修情况,记载时间为1674 年10 月至1676年3、4 月间,现藏布鲁塞尔皇家图书馆。《鲁日满行谊》则由与鲁日满同时代的神父埃斯特里克斯在鲁日满的信件、账本等相关资料的基础上于1690 年撰写完成,现藏罗马耶稣会档案馆。高华士对《鲁日满常熟账本》及其《鲁日满行谊》均做了深入研究,撰写了专著,并全文收录了《鲁日满常熟账本》及《鲁日满行谊》。aNoël Golvers, François de Rougemont, S.J., Missionary in Ch’ang-shu (Chiang-nan): a Study of the Account Book (1674—1676)and the Elogium.Leuven: Leuven University Press/Ferdinand Verbiest Foundation, 1999.按,该书中文版由赵殿红翻译,由大象出版社2007 年出版,中文版没有收录《鲁日满行谊》,下引《鲁日满常熟账本》出自该书中文版,所引《鲁日满行谊》内容出自英文版。

根据《鲁日满常熟账本》及《鲁日满行谊》,常熟的耶稣会院共有四名男孩。账本中提到过其中的三人:Michael、Vitalis 以及Josephus,还有一名男孩Agatho 则见于《鲁日满行谊》。据账本记载,Michael 有个兄弟名叫Angelus,相对年长,鲁日满曾借给Angelus 一千文钱,让其做生意,并提到他姓“Xin”。b高华士著,赵殿红译:《清初耶稣会士鲁日满常熟账本及灵修笔记研究》,郑州:大象出版社,2007 年,第109 页。所以Michael 的全名当为Michael Xin,c鲁日满在账本中提及中国教徒时多按照中国人的习惯将姓放在名前,在提及Michael 的哥哥时,就记载为Xin Angelus。这与沈福宗致海德信中所署“Michael Xin”完全一致,翻译成中文即弥格尔·沈。那么这个在鲁日满身边服务的男孩Michael Xin 是否就是跟随柏应理访欧的沈福宗呢?

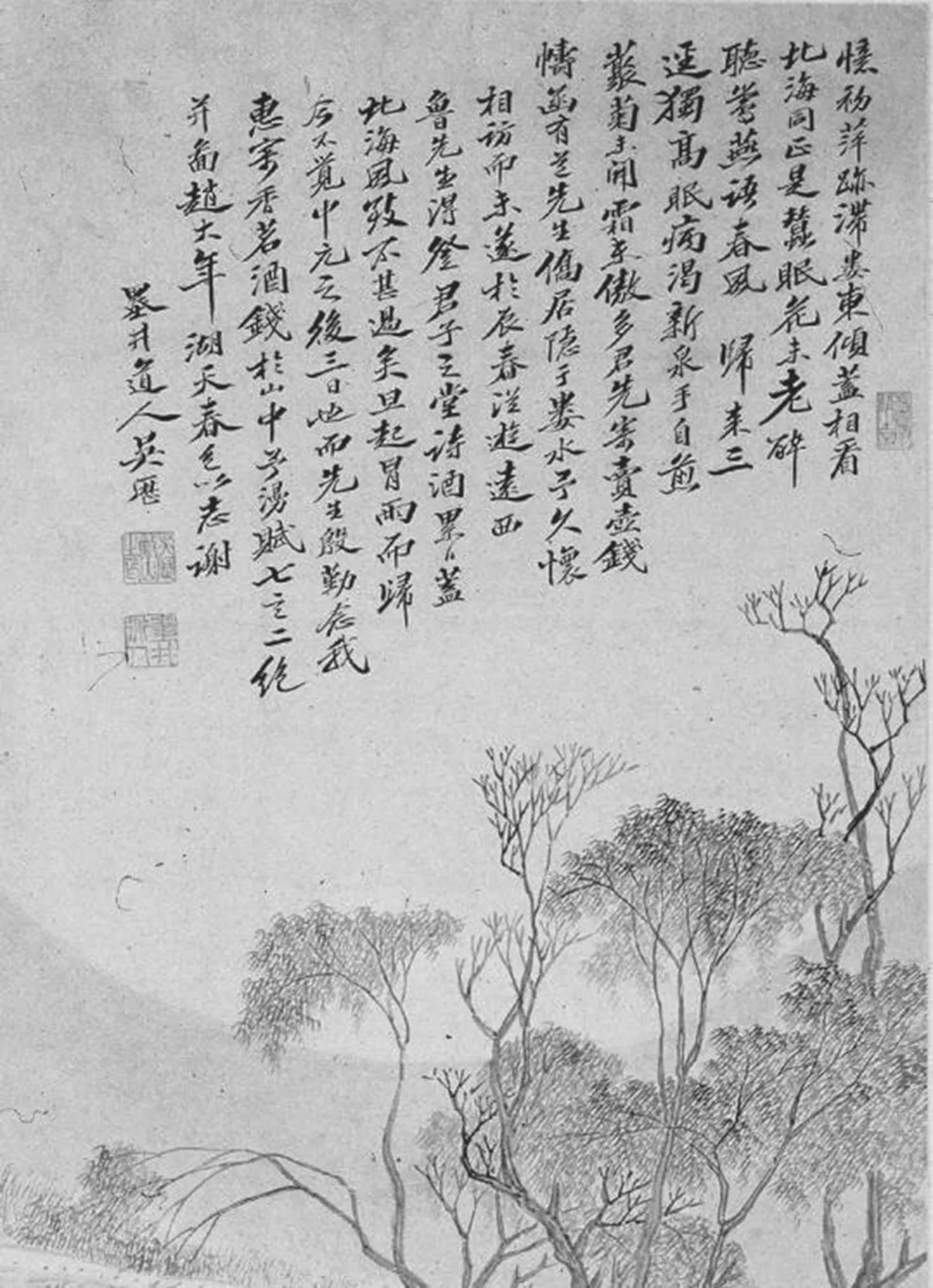

首先,两者教名和姓氏完全一致,都为Michael Xin。第二,从年龄上看,作为鲁日满身边的辅祭男孩,Michael Xin 的年龄应该不会超过20 岁,当然从相关记载来看其年龄也不会太小。鲁日满曾在1675 年6 月27 日“通过Michael之手转交给医生汪子来1.790 两纯银”,d高华士著,赵殿红译:《清初耶稣会士鲁日满常熟账本及灵修笔记研究》,第133 页。所以这位Michael 不可能十分年幼,否则这样一笔不算小的费用由其转交并不令人放心。鲁日满制作账本时,沈福宗在16 岁至18 岁间,两者在年龄上是比较接近的,没有出现明显的反差。第三,这位Michael Xin 认识柏应理、吴历,存在被柏应理带往欧洲的可能。鲁日满和柏应理、吴历往来密切,尤其是柏应理,频繁出现在《鲁日满常熟账本》的记载中,两人是最为亲密的朋友。两人的友谊可以追溯到17 世纪40 年代,鲁日满弥留之际亦是柏应理在其身边陪伴,去世后也是柏应理料理其后事,并保管了他的一些遗物带回欧洲。吴历也在《鲁日满常熟账本》中出现过,吴历《湖天春色图》(上海博物馆藏)亦提及“从游远西鲁先生”。(见图5)有研究指出,吴历与柏应理也是通过鲁日满介绍认识的。eAlbert Chan“, Towards a Chinese Church: The Contribution of Philippe Couplet, S.J.(1622 – 1693),” Philippe Couplet S.J.(1623 – 1693): The Man Who Brought China to Europe, p.72.作为鲁日满身边服务的男孩,Michael Xin 无疑认识柏、吴二人,他甚至还出现在鲁日满致柏应理的信中,鲁日满特别赞扬了Michael 在汉语书信方面的进步。fGolvers, op.cit., p.650.

图5 上海博物馆藏吴历《湖天春色图》中吴历题款

Michael Xin 当在鲁日满去世后追随柏应理,此前柏应理已知道其中文书信能力具有一定水准,能够协助其进行一些文字工作,这与沈福宗系柏应理中文誊抄员的身份相吻合。高华士指出,当时两个相邻传教区的耶稣会院之间也会互相交换传道员、仆人、儿童等人员,g高华士著,赵殿红译:《清初耶稣会士鲁日满常熟账本及灵修笔记研究》,第195 页。此前,鲁日满身边的男孩Vitalis 就已到松江为柏应理服务。毫无疑问,鲁日满身边的男孩Michael Xin 就是后来随同柏应理赴欧的沈福宗。

作为鲁日满收养并在其身边服务的男童,沈福宗的主要工作应是“辅祭”。a高华士著,赵殿红译:《清初耶稣会士鲁日满常熟账本及灵修笔记研究》,第144 页。另外他应当也兼任鲁日满的书童或助手之职,为其誊抄中文往来信件,鲁日满称赞其在书信方面的进步。后来他也为柏应理从事中文的誊抄工作,被柏应理称作“我的中文誊写员”。bNoël Golvers,“The Chinese Assistants of the Jesuit Procurators from China in Europe: the Cases of (Dominicus and) Shen Futzung,”in R.Lu Yan & Ph.VanHaelemersch, Silent Force: Native Converts in the Catholic China Mission, Leuven Chinese Studies 20 (2009): 137.显然沈福宗在鲁日满身边时接受过一定的教育,使其掌握了基本的中文书写能力。

《鲁日满常熟账本》中多次出现为被耶稣会院收养的男孩购买帽子、棉被等日常生活用品的记载,作为教会收养的男孩,沈福宗应来自社会下层的家庭。高华士认为鲁日满常熟教堂中收养的几个男孩要么是被抛弃的儿童或孤儿,要么是因为父母经济困难而卖给教堂的。c高华士著,赵殿红译:《清初耶稣会士鲁日满常熟账本及灵修笔记研究》,第236 页。沈福宗的父母据巴黎出版的版画以及海德的描述是天主教信徒,dHyde, op.cit., p.b2.这应该是可信的,但从沈福宗兄弟均由教堂收养看,他的父亲绝不会是什么当地的名医或中等阶层人士,兄弟二人只可能出生在比较贫穷的家庭。鲁日满曾提到,穿上祭衣的男孩在“做弥撒时,看起来像两个年轻的生活优裕的富家子弟”。e高华士著,赵殿红译:《清初耶稣会士鲁日满常熟账本及灵修笔记研究》,第434 页。亦表明这些男孩出身贫穷,平时穿着朴素。鲁日满还常常接济这些男孩的家庭,其账本中记载了他去松江时曾探望男孩Josephus 的父母,并给了他们200文钱。f同上,第121 页。

在弄清楚沈福宗早年是常熟教堂收养的男孩后,许多有关沈福宗的疑惑都可迎刃而解,并能进一步确认沈福宗就是鲁日满身边的那位Michael Xin。首先,关于海德致波义耳信中提到沈福宗熟悉医书的问题,显然与他长期在懂得医术的鲁日满身边服务及学习有关。此前关于沈福宗出身于医生家庭的猜测虽然不能说没有任何根据,但他所谓的医生父亲实际上就是鲁日满。对于传教士而言,懂得一点医术对吸引信徒有很大帮助。g高华士亦梳理了鲁日满对医术的兴趣情况,参见《清初耶稣会士鲁日满常熟账本及灵修笔记研究》,第439—449 页。拉丁语中“神父”和“父亲”是同一个词,初到欧洲的沈福宗拉丁语并不娴熟,有可能在向人介绍鲁日满通医术时被人误解为其“父亲”懂医术,惜未找到明确佐证。

其次,丁国如根据海德与沈福宗有关棋类游戏交流的材料,断定沈福宗会下象棋而不会围棋,这也与鲁日满爱好下象棋的特点一致。鲁日满喜好象棋及懂得医术这两点,在清初词人陈维崧《满江红·赠大西洋人鲁君仍用前韵》一词中就有提及:“善弈惯藏仙叟橘,能医却笑神农术。”h陈维崧:《陈维崧集·迦陵词全集》卷十二,上海:上海古籍出版社,2010 年,第1207 页。“仙叟橘”典出《玄怪录·巴邛人》,后世称象棋游戏为“橘中戏”或“橘中乐”。鲁日满“善弈”“能医”的特点,无疑对长期与之生活的沈福宗有很大影响,他很可能还是鲁日满闲暇时的棋友。这两个特点在他帮助海德整理牛津大学图书馆的中文藏书以及介绍中国棋类游戏时得到体现。

另外,海德在致波义耳的信中说沈福宗“曾研究孔子哲学多年”,这一评价可能有所夸张,但沈福宗无疑对儒家经典有一定了解,这也与沈福宗在鲁日满、柏应理身边的经历相符。柏应理带到欧洲出版的《中国哲学家孔子》(Confucius Sinarum Philosophus)一书共有四个署名作者,鲁日满、柏应理均位列其中。沈福宗长期跟随鲁、柏二人,他的“孔子哲学”知识应当直接来源于二人的著作和平时教导。在此书的编撰过程中,作为两人的助手,沈福宗肯定参与过誊抄等辅助工作,因此也对儒家学说有所接触。不过从沈福宗的经历,以及他所展现出来的中文水平来看,他很可能没有通读过四书五经等儒家经典,他对孔子学说的评价及看法应主要来自《中国哲学家孔子》一书,特别是柏应理等人所撰写的导言,在接触海德前,他曾在巴黎协助柏应理从事此书的校对出版工作。

最后,从《鲁日满常熟账本》可知,沈福宗有兄长,依中国人的传统,作为幼子敢于孤身远行是比较解释得通的。柏应理赴欧前至少带了二老三少共五位中国人到澳门。“二老”是吴历和陆希言,“三少”包括沈福宗及来自松江教堂的龚尚实,还有一位至今不知其名,但很大可能也是来自常熟或松江教堂收养的男孩。

四、沈福宗的受洗时间

沈福宗到底是由哪位传教士在什么时候施洗的呢?高华士认为鲁日满身边的男孩Michael 的名字为鲁日满所取,源于他在布鲁塞尔的耶稣会学校就读时“扮演总领天使弥额尔”;而其兄Angelus 则对应13 世纪前期南意大利和西西里的一位传教士Saint Angelus,可能是由鲁日满的前任贾宜睦(Jerome de Gravina,1603—1662)所命名。a高华士著,赵殿红译:《清初耶稣会士鲁日满常熟账本及灵修笔记研究》,第316 页。当然也可能沈福宗两兄弟皆由贾宜睦施洗,贾宜睦亡故后,他的教务包括教徒牧养都由鲁日满接手。《鲁日满行谊》提及柏应理门下的女传道员Kin Agatha 曾是毕方济和贾宜睦的女传道员,后转归鲁日满,bGolvers, op.cit., p.650.沈福宗兄弟或也是如此。至于沈福宗正式成为鲁日满的书童,那必是在鲁日满1665 年被驱逐至广州并于1671 年返回驻地之后。沈福宗当时正是十三四岁的少年,是学习的黄金时期,进展飞快,故得到鲁日满对其进步的称赞。沈福宗的坚振礼及教名Alfonso 较有可能是其跟随柏应理后由柏应理主持并命名的,此时沈福宗刚好成年。

五、沈福宗的中文教育水平

明确了沈福宗原为鲁日满身边的辅祭男孩及书童这一身份,对我们分析沈福宗的中文教育水平十分重要。沈福宗在欧洲时有些表现着实令人费解,他似乎读过一些医书,并对儒家学说有一定了解,但某些地方却又表现得似乎读书不多。正如丁国如所注意到的,沈福宗会写字,但常常写白字。在《海德文集》中可以看到,沈福宗将围棋的“圍”写成“緯”和“囬”,在“升官图”中他把“部”写成“陪”,“按察”写成“按擦”,“國子監”写成“國子鑑”,把“驚蟄”写成“驚直”等。经与大英图书馆所藏沈福宗手稿原迹比对,上述不少错误确实存在。cHyde and Shen’s Working Papers, 1688, MS Sloane 853a.British Library.其中以“回”代“围”、以“直”代“蛰”,还表明其日常使用吴语方言,很可能不熟悉南京话。这与其常熟、松江的生活经历相符,对判断其籍贯也有一定帮助。当然也有个别字是描摹汉字的英国版刻人员的失误,比如将原稿的“天主经”刻成了“天王经”。

这一现象应和沈福宗特殊的教育背景及知识结构有关。作为辅祭男孩,他幼时就被送入教堂,显然没有受过比较正规的儒家传统教育,其中文识字及书写应该主要是鲁日满教的,当然也不排除向教堂中其他教友、传道员学过一点,通过自学也掌握了一部分。可以肯定的是,他童年及少年期间受到的教育是零散而不是系统的,这导致他的中文读写能力实际上并不高,偏重于实用,可为鲁日满誊写中文往来信件。所以海德后来对沈福宗“不是没有受过教育”的评价应该是中肯的。不过,虽然总体文化水平并不是很高,但他却具备不错的汉字书写能力。柏应理在巴黎时曾在给友人的一封信中赞扬道:“我的中文誊写员字写得很漂亮,我完全比不上,可惜他现在不在我身边。”dCouplet to Mentzel, July 5, 1687,Hunterian Mss, 299 (U.6.17), pp.185 – 188, Glasgow University Library,转引自Noël Golvers,“The Chinese Assistants of the Jesuit Procurators from China in Europe: the Cases of (Dominicus and) Shen Fu-tzung,”p.137.作为来华传教士中的佼佼者,柏应理的称赞应是中肯的。就现存部分沈福宗汉字书写原稿而言,其字迹称得上端正隽秀。

海德(见图6)在1687 年7 月26 日致波义耳的信中介绍了沈福宗,涉及他对沈福宗文化水平的判断,原文载《波义耳全集》(The Works of the Honourable Robert Boyle)第6 卷,中国科学院自然科学史研究所的曾敬民先生作了全文翻译,特转引如下:

图6 英国学者托马斯·海德像

先生:

此持信人是一位中国人,在牛津大学跟我们一起为我们所藏的中文书籍编了目录,并告诉我们这些书的主题内容。在我们所藏的中文书中,有一些是孔子的书,但大多是医学书籍。他极其精通自己本国的语言,曾研究汉语和孔子哲学多年。但他对孔子哲学并不赞美。他是一位非常温厚、热心、勤奋、朴实而庄重的人。他的拉丁语不是太好,可是好在他毕竟懂得点拉丁语,因为在他之前只有一人(此人已死)懂得点拉丁语,而现在他是唯一懂得拉丁语的中国人。在前些天里,我已经尽可能充分利用他,自从他与我在一起后,没有浪费一点时间。他告诉我,在他的家乡南京(即南皇宫),冬天只有两个月,很少有冰雪,那里的气候比英格兰好得多,只是热一些;但是在北京(即北皇宫),天气就非常寒冷。您可以尽力设法听懂他的话,尽管他讲得不太好。他非常乐意由我把他介绍给您。

您恭顺的仆人

托马斯·海德a曾敬民:《波义耳与中国》,载《中国科技史料》1990 年第3 期,第22—23 页。

显然,初识沈福宗的海德对其印象颇佳,称其“极其精通自己本国的语言,曾研究汉语和孔子哲学多年”,同年他还说沈福宗“有中国文学和哲学方面的良好教养”。不过对海德的评语我们需要谨慎看待,毕竟海德不懂中文,他无从发现沈福宗所写汉字中的错别字。沈福宗的到来为其介绍了很多有关中国的情况,特别是一些中国棋类游戏的规则和玩法,这都是他深感兴趣的,这使他处于高度兴奋的状态中。同时这一介绍信是交给沈福宗本人的,故难免会有溢美之词。1691年海德在致东印度公司的托马斯·鲍雷(Thomas Bowrey,1659—1713)信中,尚说“来自南京的沈福宗懂拉丁文,读写本国语文能力很强”。bPoole, op.cit., p.11.但在1694 年出版的《东方游戏》一书中,海德对沈福宗的教育水平显然又有所怀疑,他有所保留地称沈福宗“不是没有受过教育的(non inductus)”,而不是用肯定的语气“受过教育的(doctus)”。cFranco Pratesti, “A Latin English Description”, British Go Journal 130.1 (2003): 27.

沈福宗在赴欧之前并没有接受过完整系统的传统教育,由西方传教士养大,故其对中国传统文化的掌握和理解显然有所欠缺,和吴历相比,他并不属于受过良好教育的文人阶层。所以,虽然他能写一手还算漂亮的汉字,但常常会写错常用字。不过,和当时大多数身处社会下层未受过教育的普通人相比,由于他特殊的成长经历,也掌握了一些普通人所不具备的知识,比如懂得一些医学知识,也知道一些有关孔子及儒家哲学的知识。不过,他对孔子哲学“并不赞美”,这显然不是建立在熟读儒家经典的基础之上,而应和他没有受过多少正统的儒家教育有关。海德对他教育程度的看法发生改变很可能是此后和他多次通信中,得以更加全面的了解之故。

大英图书馆档案中有一封沈福宗写给海德的中文信,大体反映了他的中文行文水平,兹录如下:

如面

久仰

高风,如饥如渴。既得亲教,果见老先生才高学广,世所难逢。极欲久侍左右,训我迷蒙,奈因贱事不免如愿。可望他日晚(生)可以效劳之处,老先生不妨吩咐,一一遵命。

奇德老爷大人览

晚生沈福宗顿首拜

七月 日aHyde and Shen’s Working Papers, 1688, MS Sloane 853a, British Library.按,此信从内容看当系其离开海德后给其写的告别信。沈福宗1687 年6 月至7 月间曾在牛津博德利图书馆帮助海德从事中文图书编目工作,7 月26 日海德给波义耳写了一封介绍信,由沈福宗带去。沈福宗此信当写于7 月26 日之后,即7 月底到8 月间,大致是中国农历的七月间,未写具体日期可能与无法准确换算农历日期有关。

显然信中的文字水平没有体现出一般文人用笔的雅驯,但总体文句通顺,意思清楚。遣词行文有一定的口语化,大体相当于有一定文化水平的小商人。正如意大利学者普拉泰西(Franco Pratesi)所料想,沈福宗应当受过“好于平均水平(better-than-average)”的教育。bPratesti, op.cit., p.27.如以中国的标准来衡量,在1681 年离开中国之时,23 岁的沈福宗尚称不上是一个受过良好教育的读书人。不过当他1691 年从里斯本初修学院毕业以后,以当时欧洲的标准而言,受过数年专业训练,通晓拉丁文的他或者可以称得上是一个知识分子了,可惜的是他未能平安返回中国,否则一定能在中国文献中留下许多记载。

六、结 语

在18 世纪以前抵达欧洲的中国人中,沈福宗无疑是其中影响最大的一位,对促进欧洲认识中国以及中国文化在欧洲的传播起到了重要作用。他早年为鲁日满所收养,在常熟教堂中长大,是教堂中的辅祭男童。其家庭属于社会下层,其父是天主教徒,但并非“名医”。沈福宗在常熟教堂接受了最基本的读写教育,后担任鲁日满的书童,鲁日满去世后他又追随柏应理,成为柏应理的中文誊抄员,并随其赴欧。沈福宗在国内受到的教育并不完善,又成长于教堂环境下,所以其中文水平不高,只能算粗通文墨。这一点颇为遗憾,否则以他在欧洲的传奇经历,本可以产生更广泛而重要的影响。

柏应理带到澳门的五个中国人中,吴历、陆希言都是受过良好教育的传统文人,其他三个年轻人均是教会教育背景。由于中国副省会长毕嘉(Giandomenico Gabiani,1623—1694)的 阻 挠,最终成行的并非是深谙中国文化的吴、陆二人,而是更容易塑造的年轻人,理由是年长者无法适应漫长的海上旅行。但这一理由颇值得怀疑,毕竟吴、陆二人身体健康,年龄均比同行的柏应理更小。c金国平、吴志良认为吴、陆二人未能成行是因为礼仪之争已公开化,耶稣会察觉到柏应理的使命将严重受阻,二人的主要任务是在教廷审查经典的汉文本时提供文字润色,此时赴欧已无意义。参见金国平、吴志良:《吴历“入嶴不果”隐因探究》,《“16—18 世纪中西关系与澳门”国际学术研讨会论文集》,澳门,2003 年,第102 页,“16—18 世纪中西关系与澳门”国际学术研讨会于2003 年11 月在中国澳门召开。后收录《中外关系史论丛》第九辑(北京:商务印书馆,2005 年)。此前赴欧的中国天主教徒如郑维信、陈安德,也都年龄偏小,未受过良好的中文教育。出现这种巧合固然可以从身体条件、无家庭羁绊等方面解释,但也不得不让人怀疑,在选择赴欧中国信徒上,相当一部分来华传教士,特别是传教士的上层还有更多的考虑。在一定程度上他们希望维持中国对欧洲的单向透明,以保持教廷的神秘感。所以,虽然他们在传教时注意吸收文人士大夫阶层的信徒,并采取一些“本土化”的措施,以扩大基督教在华影响,但涉及中国人访问欧洲时又采取较为谨慎的态度,并不十分愿意让世界观较成熟的中国文人阶层对欧洲或教廷有切身而直观的感受,其部分原因可能是担心一旦他们对欧洲或教廷产生负面观感,将不利于在华传教事业。