流淌过岁月的河

2023-04-07黄剑

黄剑

乌兰木伦河解冻了,依旧缓缓的流过大柳塔,岁月无声,轻轻地在河面上腾起一层淡雾。夜,如果没有风,空气里就有一丝熟悉的味道,独自走在桥上时,让我禁不住回头张望,是一片人间烟火的景象。

上辈子,我可能是河里的鱼或是山中的小兽,一辈子没离开过这片土地,于是,这辈子,寻寻觅觅,来来往往,我又回到了这里。

那一天,风沙遮蔽了我小小的身影,载着我的车早已看不见了踪迹,好像从天地之初我就站在这里一样,脚下有一个孤零零的行囊,行囊是淡淡的黄,和这片土地一个颜色。我又回到了这里。一粒沙吹进了我的眼睛,伴随着一阵轻轻的刺痛,一滴泪滑落到脸颊,但马上被风吹干。不知哪里,忽然传来了几声信天游的曲儿,没有什么抑扬的旋律,但嗓音却沧桑而辽远,仿佛来自上古的吟哦:“一个在那山上一个在那沟,见个面面容易拉话话难,咱们拉不上那话话招一招手”。

是这风沙让我觉得如此熟悉吗?是这信天游的曲儿让我觉得如此熟悉吗?还是这儿的黄土地让我觉得如此熟悉?

乌兰木伦河流着流着,就从视野里彻底消失了,融入天际。在陕北的黄土高原,在大柳塔这个小镇,它纠结着,翻滚着,裹挟着沙土和岁月,上游是父亲那代人渐渐驼起的背和脸上爬满的皱纹,下游是我,一道血脉的传承,传承着一种只有这里的人才有的执拗、勤劳和一辈辈人口耳相传下来的信天游曲儿。

我的记忆总是夹杂着许多片段,有些是真实的,也许有些是梦到的,有些人在家里的老照片上能找到,有些人仿佛根本没有出现在现实中。父母那辈人随着时代的洪流来到了这片土地,倔强得如同山坡上的蒿子草,生存着,劳作着。

毕业后,兜兜转转地,我又回到了这里,曾经,我想,我再不要回到这个地方,这里的风沙那么大,哪适合一个女孩子呀。但是,女孩子终究是要变成女人的,是要承担起一些东西的,父亲老了,母亲也老了,我要回到他们的身边,而且这里还有许多割舍不了的东西,比如回忆,比如童年,比如信天游的曲儿。

在父亲工作过的地方,我上班了,当过老师,当过办事员,进了机关,当了科长。女孩也变成女人,有了自己的家庭,有了自己的女儿。每次去南方出差,我都很羡慕南方的山清水秀,食物的淡雅,空气的清新。但每次回来,又会感慨,家里可真好呀。我就这么矛盾而执拗地生活在自己的内心世界里,并且,顽强得像沙地里的蒿子草。

那一年,这里发生了一件大事,就是一年产了一亿吨的煤,虽然父亲已经退休了,但他说:“这是个了不起的事”,于是我也觉得这是个了不起的事,他还说:“你们真是赶上了好时候”。于是我也觉得自己赶上了好时候。我们一家人坐在一起喝了酒,父亲还给我倒了一杯,告诉我要好好干。现在,这里每年都能产好多好多的煤炭,而且建成了世界最大的煤炭基地,但是,我们家再没有因为产煤多而一起喝过酒,我想,是习惯了吧。

女儿上大学走的时候,我去送她,在机场,我说,以后不管去了哪,成家在哪,都要经常回来看看,这里虽然风沙大,但确实是个了不起的地方。

我见证了大柳塔的变迁,从一片荒凉,到高楼林立,到熙熙攘攘,到灯火阑珊。今年的正月十五,矿区的烟花结束后,回到家里,我忽然开始怀旧,想起了第一天回到这里的情景,想起了那支信天游的曲儿,想起了我的那只行囊,甚至想起了那粒吹入眼中的沙,看着窗外万家灯火的矿区,看着缓缓流淌的乌兰木伦河,竟有些感动了,一代人、又一代人,在矿井下,就那么沉默,就那么倔强,就那么卖力地挖着煤,从一锹一镐地挖,到机械化开采,从小煤窑到现代化矿井,这里的人有多宽广的胸怀和多神圣的信仰,才能创造出这片土地上的奇迹。父亲是他们中的一员,母亲是他们中的一员,所幸,我也是。

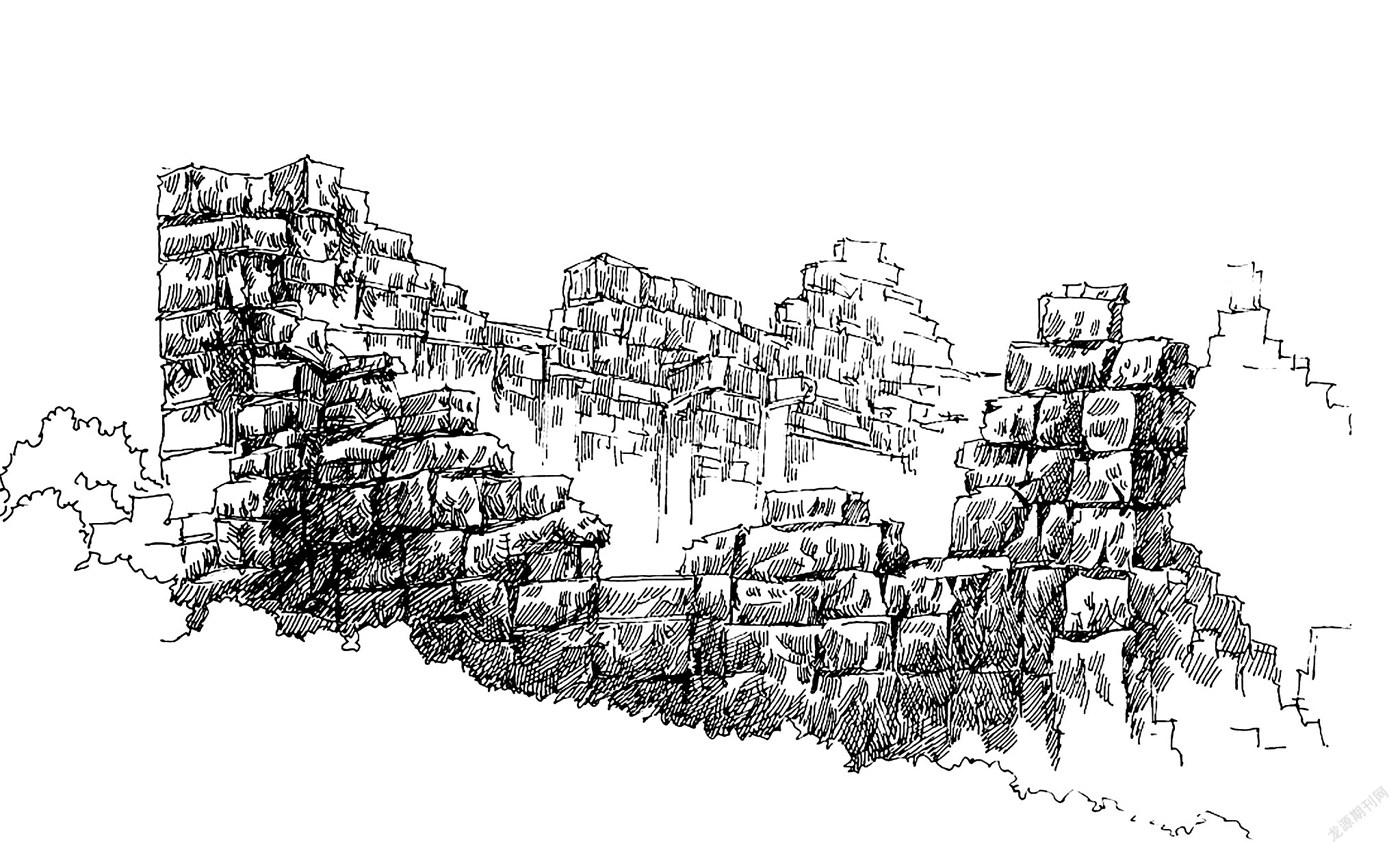

如今,大柳塔也成为了一座小小的城市,有了它自己的购物中心,有了它自己的休闲中心、健身中心、学区中心,有了它自己的青山绿水和春暖花开。我一直以为,每一座城都有属于它自己的灵魂,这里也有。闲着的时候,我翻了一些历史书,这里在历史上属于陕西榆林,榆林是明朝九边之一,这里的人就自然有了勤劳勇敢、不屈不挠的精气神,外来的人在这里风沙的锤炼下,也就有了这股精气神,于是这股子精氣神就成了这座小城的灵魂,传承着,凝练着,汉子们都那么坚强,女人们都那么坚强,汉子们都那么勤劳,女人们都那么勤劳。

曾经,我想过要离开这里,父亲没有挽留,但最后我还是回来了,默默地继承了一种刻在宿命中的轮回,当我也变成了山坡的一颗蒿子草时,我明白,我的生命始终属于这里,像我的父亲母亲一样,注定要为这片黄土地的繁荣奉献出自己沉默而倔强的一生,注定要成为那许许多多沉默而勤劳的人中的一员,注定要守护一种不屈而顽强的信念,注定要传承信天游的曲儿,注定要在这片土地上留下属于自己的足迹和成就,哪怕它们还微不足道。

乌兰木伦河解冻了,缓缓地流淌着,流淌着,就这样静静地流淌过了岁月。

——选自西部散文学会微信公众平台