果蔬稻米香,千年古城换新貌

2023-04-06应琛

应琛

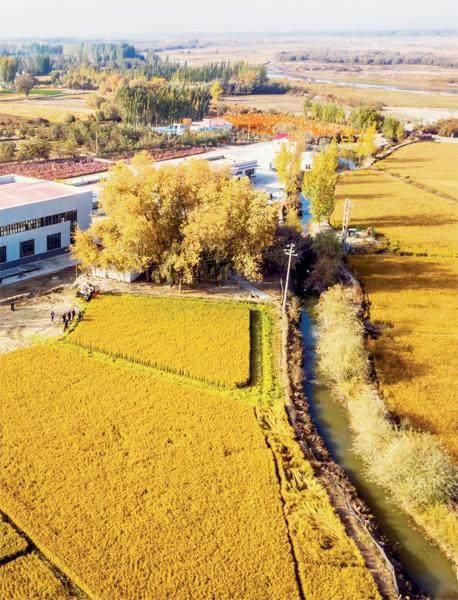

依盖尔其稻香小镇。

莎车,位于中国西部边陲,一座拥有3000多年文化底蕴的历史古城。作为新疆人口大县,100多万人生活在9037平方公里土地上。

浦东,位于东海之滨,一座从荒地滩涂建设起来的现代化新城。作为全国经济第一强区,成为中国改革开放的象征和上海对外开放的桥头堡。

以往,从上海出发,需要飞行7个多小时,再加近3小时车程,才能到达莎车。但莎车是浦东长期对口援建的“兄弟县”,多年来,两地人民早已结下了深厚的情谊。

2017年8月,莎车叶尔羌机场实现通航,人们第一次有机会从空中的视角俯瞰这座丝绸之路上的古老城镇——

莎车县城,宽阔的主干道两边,造型独特的体育场,民族风情的图文信息中心,还有体量规模越来越大的学校、医院,随着汽车开动逐一映入眼帘;通往县城四周的方向,村民们已经入住了安居富民房,有三两间屋子遮风挡雨,还有院子发展庭院经济;即便是南部山区的原住村民,生活条件也有了大幅改善——经过历任浦东援疆干部的接续努力和援疆资金的持续投入,莎车县的面貌有了多维度的变化。

这让浦东第十批援疆干部人才感到了肩上沉甸甸的担子。上海第十批援疆干部、上海援疆莎车分指指挥长、莎车县委副书记陈剑坦言:“我们这批干部人才,很幸运能够经历波澜壮阔的脱贫攻坚战,赶上了前人努力下决战决胜的最后时刻,但我们也一直在思考,大的硬件项目建得差不多了,要如何继续开展援助工作,圆满完成贫困村、贫困户全部退出,为莎车乡村振兴开启新局面,在这历史时刻留下令莎车百姓满意的注脚。”

浦江叶河万里情。如今,三年援疆即将期满,第十批上海援疆莎车分指(以下简称“莎车分指”)交出了令人欣喜的答卷——在城市,莎車县第二中等职业技术学校、莎车县人民医院急诊综合楼、莎车县物流园、上海浦东食品产业园等一批项目从无到有,落地见效;在农村,阿热勒乡村振兴示范镇、乌达力克鸽子特色小镇、依盖尔其“稻香小镇”等一批项目带动莎车乡村全面振兴,各族群众的居住、教育、医疗卫生、文化、农贸等公共服务条件明显改善。

米夏樱桃园。

隆冬时节,走进位于莎车县阿热勒乡的上海浦莎果蔬种植基地大棚,一股沁人心脾的草莓清香迎面扑来,只见嫩绿的草莓秧沿着田垄铺开,鲜红饱满的草莓在绿叶的衬托之下,红似玛瑙,个大饱满、色泽鲜艳,让人垂涎欲滴。

这不禁让人疑惑:不打激素,且生长在原先的盐碱土地,草莓何以能自然成熟到半个拳头的大小?

上海浦莎投资发展有限公司总经理张艇告诉《新民周刊》,这得益于浦莎公司将上海的先进农业技术与莎车当地独特的气候资源相结合。

“莎车拥有得天独厚的昼夜温差和日照资源,如若不是受限于土地条件和技术瓶颈,当地完全可培育出一批品质、口感卓越的果蔬品种。”据张艇介绍,莎车县内共有1万多座温室大棚,但莎车分指在当地走访时发现,由于当地农户缺乏越冬蔬菜种植技术,温室大棚的经济效益普遍比较低,还有不少因年久失修造成闲置。

为了重新盘活这些大棚资源,莎车分指牵线浦莎公司(浦东新区针对莎车成立的产业投资平台)对当地部分闲置大棚进行流转,建立果蔬基地,并成立了莎车和谱农业发展有限公司,全面负责生产运营。

得益于上海土壤改良技术的有效应用,浦莎大棚自2018年9月起,试点引入了草莓界的“爱马仕”——章姬、红颜、白色公主这三大“奶油草莓”品类。由于“奶油草莓”在整个新疆地区都属于稀罕物,第一年就实现了价格和销量上的双提升,为当地村民带来了可观的经济效益。

2019年1月,浦莎公司又引进上海西甜瓜品种在温室内实行吊挂式立体栽培,4月中旬西甜瓜陆续上市,市场同样供不应求。

2020年,在莎车分指的协调下,浦莎公司又在莎车县乡村振兴整乡推进示范镇——阿热勒乡投资建设了新型移动型智能温室200座,另外又在塔尕尔其乡、阿热勒乡流转了300多座日光温室。

上海浦东食品产业园。

在陈剑的奔走协调下,从基地选址算起,短时间内便基本完成了从改良土壤、起垄铺坡,到搭建温室大棚、铺设灌溉管道等建设。

“目前,盐碱地草莓存活率达到90%以上。”张艇表示,又大又红的草莓陆续成熟上市,实现了草莓规模化生产,填补了本地冬季草莓销售市场空白,受到了当地及周边县市各族群众的青睐。

此外,上海市民熟悉的南汇8424西瓜、南汇蜜桃等优质品种都已引入莎车种植,结合当地突出的光热资源,出产出更胜于浦东的农产品。自2018年下半年起,大棚产出的西红柿、茄子等农产品运到上海后,还弥补了上海夏季本地茄果类产品的空白。

从一个贫困乡起步,发展到800个自营大棚,如今在莎车县老百姓心目中,“上海大棚”就是一个神奇的地方,种植着许多优质瓜果蔬菜,不仅以“一棚一专员”的形式提供稳定就业岗位800个,“大棚工厂”种植的全部农产品由浦莎公司负责销售,帮助大家增收致富。

更重要的是,大部分莎车农民改变了传统的种植观念,种植技术水平明显提高,基本掌握了温室大棚蔬菜种植技术,还有部分农民甚至已经具备了独立种植的能力,“造血”功能得到充分体现。

离阿热勒乡浦莎大棚基地不远处,正是占地1.4万平方米的巴旦木产业园。

在我国,巴旦木种植历史已有上千年。在漫长的岁月长河中,颗颗果实从古波斯国翻山越岭来到新疆,莎车县成为全国最大的巴旦木种植基地,全县种植面积超过90万亩,种植户超过12万户,更被誉为“巴旦木之乡”。

第十批上海援疆干部人才第一次来到莎车时正值巴旦木花盛开的季节,第十批上海援疆干部李少起清楚地记得,站在田边一眼望去全是粉色白色的花朵,“万亩巴旦木花海,非常漂亮,相当震撼”。

李少起回忆道,后来通过深入调研,他们发现,这里巴旦木的种植虽然独具特色,但产业链尚未成熟,亟待提升和完善。

“精准帮扶,产业为先。产业兴旺,才能真正助力莎车打造长期良性发展的自造血、自循环系统。”陈剑表示,上海援疆项目在莎车县遍地开花,不断拓宽当地产业发展之路。在“产业为先”的原则下,莎车分指协调引进浦东援疆企业——小蜂农业,开展当地特色农产品深加工、精加工业务,提升产品价值,增加农民收入。

莎车分指指挥长陈剑实地推进乡村振兴工作。

小蜂农业是上海闽龙实业有限公司在新疆设立的全资子公司,这家来自浦东的企业是上海市重点援疆企业,已经在疆扎根发展十多年。2019年,小蜂农业一期工厂在莎车投产。2020年,莎车分指又推动小蜂二期在不到4个月的时间内落地投产,足见“浦东速度”。

李少起表示,依靠深加工企业精耕细作,巴旦木加工由粗放转向精细。

以巴旦木油为例,小蜂农业通过引进国际上先进榨油技术,形成“坚果油深加工产业链”,采用低温冷榨工艺,配以微米级过滤工艺,油的品质达到国际一流。在浦东后方的帮助与推介下,巴旦木油等特色农产品迅速叩开上海消费市场的大门,打响了莎车县优质农产品的品牌。

2021年,莎车分指又建立起以巴旦木产业园和浦莎大棚基地这样“一园一基地”为特色的上海浦东食品产业园,形成巴旦木产业带。莎车分指从产业链角度,整合资源,从采购、研发、生产、销售等各个环节,对整个莎车巴旦木产业形成更有力的推动。

此外,在莎车分指的帮助下,当地还成立巴旦木研究所,主要研究巴旦木种植技术,通过改良品种实现增产增收,为巴旦木的产业发展提供技术保障。新疆亚胜医药有限公司维医生物科技开发制品厂则看中了巴旦木的药用价值,来当地收购,研制的巴旦木汁、巴旦木油、巴旦木粉等高端产品远销多地。

巴旦木成了真正的“致富果”。在陈剑看来,产业链的形成,不仅让当地产品真正走向中高端市场,而且创造了很多新的就业岗位,使许多当地农民有机会转型成为产业工人,摆脱过去“靠天吃饭”的命运。

莎车地域宽广,下辖除了14个镇、5个街道、2个管委会以外,还有贯穿南北的15个乡。彼时,车轮碾压村道时甩起铺天盖地的灰尘让援疆干部印象特别深刻。

如今,莎车分指以产业为抓手,帮助莎车县产业结构转型升级,推动莎车产业高质量发展,助力乡村全面振兴。

除了在阿热勒乡打造巴旦木特色小镇之外,莎车分指较早嗅到了乌达力克镇上鸽子消费的商机。经过一段时间的前期调研和摸排工作,2022年,结合莎车县乡村振兴整乡推进工作,莎车分指帮助莎车县乌达力克镇全力推进“鸽子小镇”建设。

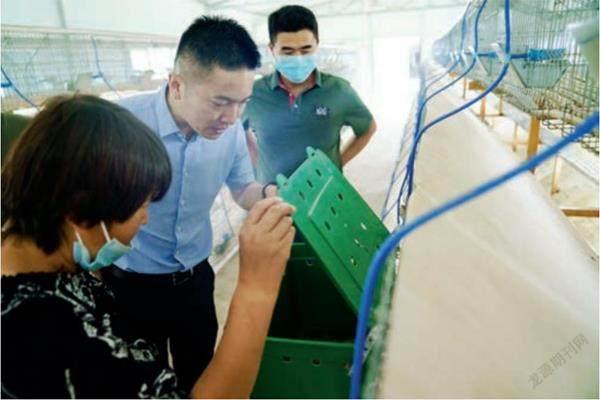

李少起介绍,通过养鸽农户+合作社+养殖场的联动可以在当地形成规模化效应。莎车分指一方面为现有的种鸽繁育中心配套给排水、电力等附属设施,购置种鸽孵化设备,另一方面为约4000户鸽子养殖户建设鸽舍。

“此举将有效改善种鸽繁育中心的生产条件,带动提高养鸽水平,促进肉鸽营销、鸽肉加工等相关产业的发展。最终助力提高村民养殖业收入,给村集体及群众带来经济效益,推动养鸽业由数量型向质量、效益型转变,为发展高产、高效、优质畜牧业奠定坚实基础。”李少起进一步解释道。

小蜂农业二期展厅。

当然,乡村振興的整体推进也离不开居住条件的改善,2022年,莎车分指积极推进绿色发展,扎实开展农村人居环境整治,完善农村基础设施建设,突出连片打造,高标准建设美丽乡村。在援疆资金的支持下,乌达力克镇装上了2700余盏新能源路灯、系统化垃圾收集处置设施,约3150平方米路面得到改造,约3100户农户房屋拥有了新的防水屋顶,焕然一新的便民服务中心、文化广场成为了村民们聚会聊家常的好去处。

除了鸽子小镇“样板间”,近年来,莎车县积极探索特色产业与乡村旅游结合之路,助力乡村全面振兴。

在莎车县米夏镇,樱桃园已经成为了当地一张闪亮的名片。从2002年开始规划种植樱桃,现已形成万亩规模。每年一到樱桃花节、采摘节、美食节,米夏镇可谓热闹非凡。

2020年,第十批上海援疆莎车分指干部到米夏镇任职后,结合米夏镇樱桃园的产业形态,以将米夏镇樱桃园打造成AAA级旅游景点为目标,投入援疆资金进行了旅游设施配套建设。

“景区内停车场、旅游厕所、园内道路、民宿、农家乐等基础设施都得到了改善提升。”李少起告诉《新民周刊》记者,米夏镇樱桃园已成为当地百姓周末休闲旅游主要景点,实现从樱桃单一采摘向旅游观光的逐步转型。

现在樱桃园内已经完成特色采摘区、核桃王景点、儿童乐园区、民族特色一条街、农家乐和民宿区、夜市和餐饮区等园区规划及建设,形成集赏花、游乐休闲及采摘季节“农家乐+蔬菜配送+合作社”模式的联动效益。同时,也带动了当地产业发展和就近就业。

同样的变化还发生在莎车县依盖尔其镇。这里位于叶尔羌河沿岸,当地水土资源优质,适宜种植优质水稻。以往由于资金缺乏与技术落后,该村仅有一户村民种植水稻。2021年初,莎车分指在了解情况后,结合当地实际,贴身定制了改扩建方案,以浦东援疆项目资金为支撑,配套新建稻米加工厂,并借势改善村容村貌。

陈剑特意用“叶尔羌河有多壮美,莎车的稻米就有多香甜”来为莎车稻米“打广告”,“一方面要让现代农业与乡村旅游深度融合,快马加鞭推进当地特色产业发展步伐;另一方面要借势进一步提升当地村容村貌,我们不仅要让沃土更肥硕,也要让老乡们生活更幸福”。

每到10月,沿叶河东岸漫步,抬眼望去,金黄色的稻田连成一片,空气中弥漫着稻香。“稻香小镇”由此远近闻名。

更别说在浦莎大棚内,一年四季都可以实现休闲采摘的愿望。李少起表示,当地村民生活和精神状态也发生了翻天覆地的变化,“最直观的是,老乡们脸上的笑容多了,家里养的牛羊也变多了”。

抑扬顿挫的锣鼓书,掷地有声;十二木卡姆,旋律悠扬……原来是文化润疆作品《唱不尽浦莎万里情》又在响起。

莎车是多民族聚集县,这里有汉族、维吾尔族、塔吉克族、回族等。多民族集聚也让这里的文化更包容、更和谐。一直以来,莎车分指都非常重视夯实莎车县文化润疆发展基础。

2021年,莎车分指在年度“三交”项目计划外,再次协调后方资源,为莎车引进上海市浦东新区“国家级非遗项目”——锣鼓书,并邀请“锣鼓书”传承人团队赴莎车,与同为口头演绎类的莎车县国家级非物质文化遗产“十二木卡姆”等开展两地艺术家交流互动。

一到莎车,“锣鼓书”传承人谈敬德和康文英及其团队便马不停蹄地给40余名来自莎车县第一小学的学生和莎车县十二木卡姆歌舞团的演员们传授锣鼓书的基本技艺,并进一步创作、编排锣鼓书节目《唱不尽浦莎万里情》。

古力山·阿于菩是莎车县十二木卡姆歌舞团演员,这次参加锣鼓书传承培训让她学到了很多不同往常的表演形式,在排练过程中她和上海来的老师们学习舞蹈动作、敲鼓技巧等,经过几天的排练她就基本学会了整个曲目。

一到莎车,“锣鼓书”传承人谈敬德和康文英及其团队便马不停蹄地给40 余名来自莎车县第一小学的学生和莎车县十二木卡姆歌舞团的演员们传授锣鼓书的基本技艺,并进一步创作、编排锣鼓书节目《唱不尽浦莎万里情》。

歌舞团演员们的专业也激发了传承人团队的创作灵感。据介绍,十二木卡姆是维吾尔族歌唱、舞蹈和音乐相结合的一组古典音乐作品,被誉为“维吾尔音乐之母”,是中国民族音乐的瑰宝。莎车县,作为十二木卡姆的发源地,这种口传的民间音乐艺术在当地已有五百多年的历史。

16世纪中期,美丽聪慧的阿曼尼莎罕王妃,在宫廷乐师的帮助下,收集整理了千百年来流传于民间的木卡姆歌曲,并将其编为十六部规范化的套曲,后来又演化成十二部,“十二木卡姆”由此得名。因规模最庞大、结构最完整而在木卡姆中最具代表性。

为了将这种艺术特色融入到上海这项古老的艺术中,传承人团队和当地艺术家一起,在节目的创编中加入了新疆歌舞的唱腔和动作等元素,使得该非遗项目也第一次拥有了祖国西部新疆歌舞中“扭脖子”等经典元素。

“这是一种既熟悉又新鲜的感觉。”上海援疆莎车分指干部、莎车县委宣传部副部长兼县文旅局副局长奚伟浩在接受《新民周刊》采访时透露,当看到通过两地艺术家的交流,让两种古老的艺术形式迸发出新的生命活力时,“不仅是感动,还挺有成就感的,将进一步推动浦莎两地非遗传统文化的互鉴交流,为文化润疆工作做点力所能及的事情”。

“老师,等我们上春晚表演的时候,你们一定要来看啊!”参加演出的小学生们在最后一次排演结束,“锣鼓书”传承人即将返沪的道别时刻,簇拥着传承人久久不肯散去,好几个小学生还留下了离别的泪水。

“东边是深情的大东海、西边是神奇的戈壁滩,祖国的东西攀亲家,浦东与莎车结成对,全面援疆、精准援疆、长期援疆,民族团结手牵手,迈向那新时代”…… 《唱不尽浦莎万里情》一经演出就大获成功。该节目已作为莎车县歌舞团经典节目保留,并被改编成不同表演人数的版本,活跃在莎车各类宣传活动、送戏下乡等的舞台上。

“目前,利用同样的曲调,内容改为传唱‘二十大’的2.0版本也已经创作完成。”奚伟浩表示,莎车分指坚定坚决把党中央文化润疆战略部署落到实处,以文化人,以文育人,增进文化认同,铸牢中华民族共同体意识,建设各民族共有的精神家园。

近年来,莎车分指实施了莎车县文工团排演厅项目、乡镇群众演艺中心项目和县内主要文旅基础设施设备的提升改造项目,并开展了文化交流推介、精品历史剧目打造、电影下乡等针对性强、覆盖面广的文化宣传项目。同时,主动作为、引智引才,协调上音、上戏等专业艺术院校积极与莎车对接,助力项目库更符合莎车实际需求。

针对“十二木卡姆”传承保护、阿尔塔什现代水利枢纽的建成、莎车老城改造换新貌等热点,在莎车分指协调下,后方专业文化团队与莎车县文艺工作者共同开展《叶河颂》等红色精品剧目的创编排演;打造出了《昆仑欢歌》等一批具有高质量、感染力、深受群众欢迎的原创文艺作品,为莎车进一步开展“文化润疆”工程增添了信心、提供了思路。

鑼鼓声声润心田,浦莎两地情谊深。奚伟浩说,三年援疆,一世情谊。

未来,相距5000多公里的两片土地,还将继续上演更多的精彩故事。