崤函古道上的两座雄关

2023-04-06张健张悦编辑王芳丽

◎ 文 | 张健 张悦 编辑 | 王芳丽

函谷关

西安沣河生态公园,西周首都曾在沣河两岸变动。

崤函古道:

山河表里,襟带两京

崤函古道早在商代甚至更早就已开辟,其在周王朝的繁荣与发展,与 “两京制”的实施关系密切。

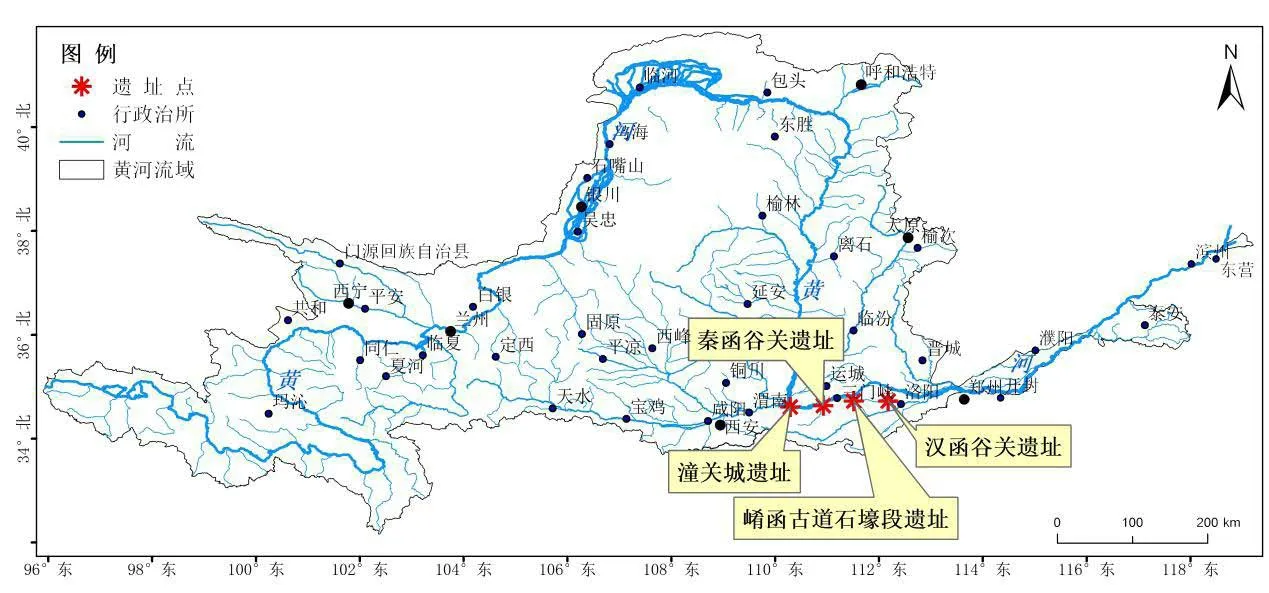

一条狭长的陆路交通线路,南依崤山,北临黄河,东起洛阳,西至潼关,其间曾设置过战国时期秦国的函谷关,被后世称为“崤函古道”。古道北面的黄河由北而南,出龙门峡谷,至风陵渡口,南据秦岭东段余脉,北塞中条山体,由此直拐东流。整体而言,秦岭余脉与黄河天险,构成了崤函古道南北两侧的天然屏障。

在历代军事战争中极负盛名的两座关隘——函谷关与潼关皆位于这段路线上,可谓古代中原通往关中的咽喉之地,因而又有“山河表里,襟带两京”之锁钥形胜,尤其是在西周至唐实施“两京制”的历史时期,崤函古道成为连接东西两座都城的京畿之道。正如唐太宗李世民途经此道,曾作诗述其险要:“崤函称地险,襟带壮两京。霜峰直临道,冰河曲绕城。古木参差影,寒猿断续声。冠盖往来合,风尘朝夕惊……”

崤函古道石壕段遗址

崤函古道石壕段遗址石碑

据史料记载,崤函古道早在商代甚至更早就已开辟,其在周王朝的繁荣与发展,与“两京制”的实施关系密切。两京制,顾名思义即实施两个都城的制度,源于“周公辅成王”的西周初期。武王灭商建立周王朝,两年后离世,其子成王即位,因其年幼,由周公辅佐,掌控西周中央大权,召公协助分管政事,当时二公以陕原(今河南三门峡市陕州区)为界,其东由周公管理,其西由召公管理。因武王分封的三位弟弟管叔、蔡叔和霍叔,不服周公独揽西周朝政大权,于是伙同商纣王之子武庚,以及东方诸部落发动叛乱,即历史上的“三监之乱”。周公平定叛乱之后,为进一步巩固和强化周王朝对中原地区的控制,便开始选址营建东都洛邑(洛阳),洛邑及其周围土地肥沃,又有山河险阻,可谓既有发展农业的先天优势,又是进可攻退可守的军事战略要地。

陕西省西安市,丰镐遗址车马坑陈列馆,陈列馆外庭院的丰镐遗址,是西周都城旧址。

崤函古道作为古代黄河中游东西之间最为捷径的通道,以及交通咽喉之地,可以将中原与关中紧密联结成一个有机的整体。

西周实行两都制度,包括了“首都”与“陪都”,首都曾在今陕西省西安市沣河两岸变动,文王时期的丰邑在沣河西岸,武王时期的镐京则处沣河东岸,这里又被称为“宗周”。之所以如此称呼,主要由于此地是西周部族的聚居地及其宗庙所在地。而在铭文与其他史料中的“成周”,是指今河南省洛阳市老城区洛邑遗址。从地理空间上看,西起周原,东至洛邑,在沣、泾、洛、渭等黄河及其支流流域,便形成了西周王朝的王畿之地,分为两部分,西部以“镐京”为中心,即“宗周”;东边则以“洛邑”为中心,即“成周”,也是宗周的东部门户。而“崤函古道”则作为连接西周王朝两京之间最重要的交通线路,与王朝政治、经济与文化繁荣和发展密不可分;与此同时,崤函古道作为夏商周时代的一条交通大动脉,对当时东西方之间各种交往具有重要作用与意义。

崤函古道作为古代黄河中游东西之间最为捷径的通道,以及交通咽喉之地,可以将中原与关中紧密联结成一个有机整体,因此崤函古道历来也是兵家必争之地。相传,夏禹疏导黄河于华山之北、砥柱山等即是此处;这里有夏侯皋战死并葬于雁翎关的故事,其陵墓古迹依稀尚存;亦有周文王曾途经此道躲避风雨之处;周武王伐纣东进,曾途经崤山北路;春秋时期,晋军曾在崤函古道设伏全歼秦军于崤陵峡谷内。其后,历朝各代发生在崤函古道上的重要战事多达几十次。

唐代诗人杜甫曾途经崤函古道,夜宿石壕村,亲眼目睹石壕吏乘夜捉人事件,由此写下《石壕吏》。这首诗反映了唐代“安史之乱”给普通民众带来的深重灾难,同时也表达了对普通民众悲惨遭遇的深切同情。

崤函古道展现在当今世人面前的仅剩石壕段遗址,属于古道东段的一小部分,石壕段遗址位于河南省三门峡市陕州区硖石乡车壕村东南约1 千米处的金银山北麓。由于往来车轮经年累月的碾轧,古道之上的车辙印痕异常明显,位于山坡岩石之上,呈西北-东南走向,车辙宽窄不等、深度不一,其印痕最宽处可达8.8 米,最窄处约5.2米,浅处有数公分,深处约0.3米。从崤函古道石壕段遗址看,真可谓是“车不并辕,马不并列”。如今,古道遗址保护范围以古道中心线为基点,两侧各外延300 米,遗址两端西北、东南各外延300 米。

“丝绸之路:长安一天山廊道的路网”崤函古道段。

洛阳市新安县汉函谷关遗址

函谷关:

天开函谷壮关中,万古惊尘向此空

函谷关位于崤函古道,是中国历史上建置最早的雄关要塞,函谷关与崤山并称“崤 函之固”。

唐代胡宿有一首诗句描述了曾为一座雄壮关隘的函谷关:“天开函谷壮关中,万古惊尘向此空。”函谷关位于崤函古道,是中国历史上建置最早的雄关要塞,函谷关与崤山并称“崤函之固”。函谷关南依崤山,北临黄河,关在谷中,从地理位置上看,可谓深险如函,故称函谷关。南面的崤山山脉是秦岭东段支脉,山脉呈西南-东北走向,地质构造特征表现为褶皱断块山地,长度约160千米,宽度约40~50 千米,海拔约1500米左右,整体山势的高度变化由西南向东北逐渐趋于低缓。黄河自北而南穿行晋陕峡谷,冲出龙门继续南行,之后转折向东,穿越中条山与崤山之间的三门峡,即崤函峡谷。相传大禹治水时,以开山神斧将阻挡黄河向东的山地劈为“人门”、“神门”和“鬼门”三道峡谷,滔滔黄河之水方才一路进入东部平原。

函谷关最早设置应该是在战国时期,至于函谷关设置的具体年代,学界存在几种不同观点,此处不做讨论赘述。当时的秦国据守关中,在不断东扩的过程中,同时也为了防止东方诸侯国向西进攻,就在崤山与黄河之间设置了这个著名的关隘。西汉初期的贾谊,在其著述《过秦论》开篇即说:“秦孝公据崤函之固,拥雍州之地,君臣固守以窥周室,有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意,并吞八荒之心。”战国时期,山东诸侯国总共组织过5 次“五国伐秦”的战争,几乎每次战争都与“崤函”之地有关,也就是说六国合纵攻秦基本是以函谷关为主要战场,但其他六国还是难逃“至函关,皆败走”的最终结局,即贾谊所说的:“尝以十倍之地,百万之众,叩关而攻秦;秦人开关延敌,九国之师,逡巡而不敢进。”由此可见,函谷关对战国时期的秦国有着非常重要的军事战略意义。

然而,秦统一之后尽管仍拥有崤函之固,也拥有当时的天下,却历经二世而亡。可见仅靠坚固雄关发挥军事上的攻守之优势,并非是统辖治理国家的唯一灵丹妙药,而真正的妙方必须要施行仁政,也就是说缺失仁政,即便有固若金汤的崤函天险,也无法阻挡秦国衰败的历史趋势。正如《过秦论》所讲:“以六合为家,崤函为宫;一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者,何也?仁义不施而攻守之势异也。”

函谷关有“秦关”与“汉关”之分,秦关在今河南省灵宝市函谷关镇王垛村,后世称“秦函谷关”,而汉关则是在汉武帝时期迁至今河南省洛阳市新安县城东500 米处的城关镇东关村,称为“汉 函谷关”,又称“新 安函谷关”。

函谷关不但具有军事地理的重要意义,而且具有重要的地理区划意义。在春秋战国至秦汉时期,地理空间划分有两种方式,以函谷关为界,可以分为“关东”与“关西”;以崤山为界,可以分为“山东”和“山西”。尽管划分的依据或者标准不一样,但划分的两大区域基本是一致的。

函谷关有“秦关”与“汉关”之分,秦关在今河南省灵宝市函谷关镇王垛村,后世称“秦函谷关”,而汉关则是在汉武帝时期迁至今河南省洛阳市新安县城东500 米处的城关镇东关村,称为“汉函谷关”,又称“新安函谷关”。此次迁移事件被后世称为“武帝广关”或“杨仆徙关”,其中涉及一位关键人物名叫杨仆,他是汉武帝时期的一位将领,家住宜阳县南湾村。除了“南下平叛”之外,关于杨仆流传最广的故事是“杨仆徙关”。故事发生在西汉武帝元鼎三年(114),当时的楼船将军杨仆,曾因南下平叛,有功不求赏,只想成为一个关中人,于是上书汉武帝,请将函谷关东移至新安县东,汉关在“秦函谷关”东方300 余里的位置洛阳附近,这样就可以把自己户籍所在地包括在函谷关之内,因此也就成为“关中人”。以前秦关所在的地区,设置为弘农县。从此之后,中国历史上便有了秦、汉两座函谷关。

河南省三门峡市灵宝函谷关历史文化景区

时过境迁,在历史的诸多真相中,我们也只能依据历史文献知其片段,很多细节仍需要后人通过不断的解读和推断分析,逐渐梳理和复原历史史实。关于这则有意思的“杨仆徙关”故事,如今不少学者已经怀疑并论证了“杨仆徙关”故事的真伪,主要认为是故事中的移关之事是真,但并非因为杨仆的功劳之大,汉武帝才将移关作为一种奖励品赏赐于杨仆,并且完成移关的所有费用,也不大可能由杨仆一人承担。实际上,西汉时期的这次“武帝广关”事件,并非只是针对函谷关一个关隘,而是对当时作为汉朝京畿之地的关中,在军事布防方略上的一种拓展调整,将整个崤函之地,统统囊括入关内,从而对崤函以东的洛阳加强控制,用以防备关东地区出现变故。

自战国时期秦国设立秦函谷关以后,与之相应的通关凭证也有具体的规定。通关凭证是一种被叫做“节”的物件,同时还要附带“传”同时使用,方可顺利进出关卡。

与函谷关有关的历史文化故事非常多,著名的“紫气东来”成语典故就发生在函谷关。根据《史记》的记载,在春秋末期,曾任职东周王朝“柱下史”的老子李聃,发现当时周王室已经开始衰败,于是沿着崤函古道,准备西出函谷关开始隐居。据说老子还未行至函谷关,就已经被当时看守函谷关的一位名叫尹喜的关令预测得知。某日清晨,尹喜出门上班当值,途经一处土台,站立之上远翘东方,遂见紫气升腾,似有万道霞光,天象祥瑞异常。尹喜高兴万分,根据紫气东来判断,之后必有异人将要通过函谷关,于是令人清扫官道,恭候异人到来。随后果然得知,有一位倒骑青牛、气宇不凡的老翁自西而东,走向函谷关门。尹喜急忙恭敬迎接相互见礼,通报名姓,得知是老子李聃,更是大喜过望。自此以后,便有了“紫气东来”的成语流传后世。唐代著名诗人杜甫诗句中“西望瑶池降王母,东来紫气满函关”的典故即来自于此。

函谷关,老子骑青牛雕像。

据传老子在函谷关隐居逗留期间,写就了《道德经》。洋洋洒洒五千之言,实乃一部充满智慧的天下奇书。鲁迅曾说:“不读《道德经》,就不知中国文化,不知人生真谛。”托尔斯泰也曾说他的良好精神状态来自老子,主要归功于阅读老子的《道德经》,做人应该像老子所说的如水一般。

发生在函谷关的其他精彩历史故事亦有不少,其中诸多是因“通关凭证”而起。自战国时期秦国设立秦函谷关以后,与之相应的通关凭证也有具体的规定。通关凭证是一种被叫做“节”的物件,同时还要附带“传”同时使用,方可顺利进出关卡。例如《周礼》上曾经有记载:“凡通达于天下者,必有节,以传辅之。无节者,有几则不达。”其大意是说,倘若要通行天下,当然包括关卡或关隘等重要的道路节点,必须持有通行凭证“节”,且须以“传”作为辅助使用;若没有这些凭证,当遇到通关检查时,就无法自由出入。战国时期秦国曾聘任商鞅主持变法,期间也制定过严格的通关凭证制度,当秦孝公死后,商鞅遭到守旧贵族的清算,被迫逃离秦国,据说行至函谷关时,因没持通关凭证而难以出关,只能潜回秦国,最终被捕处以极刑。

中外学界函谷关“云话”老子文化国际交流。

之后,还有齐国的孟尝君田文,曾入秦拜相,随后又面临危机迅疾离秦,至函谷关时正值半夜,夜间关门紧锁,幸好在他的诸多门客中,有一位身怀公鸡打鸣的口技绝活,因此凭借“鸡鸣狗盗”之术,骗得看管函谷关城门兵卒提前开门,从而才快速出关,东归齐国。这就是著名的“鸡 鸣函关”故事,也是“鸡鸣狗盗”成语的来源。

这些故事都与通关凭证有着直接联系,古代对“传”和“过所”等通行的证件管理制度相对严格。例如在西汉时期的《二年律令》之中,就有相关规定,出入津关必须持有节、传等证件,否则一律不得通过。倘若违反相关法令,重者要被剁掉脚趾。而值守吏卒若未及时逮捕私自越关者,则要对吏卒判处“耐刑”(剃去两鬓部位的头发),或者允许其出钱以赎罪行,即“赎耐”。在越关“偷渡”的事件中,涉及的关令、关丞以及其他令史等官员,也同样要被处罚,其规定是“罚金四两”。

陕西潼关黄河日落

1941 年潼关街景

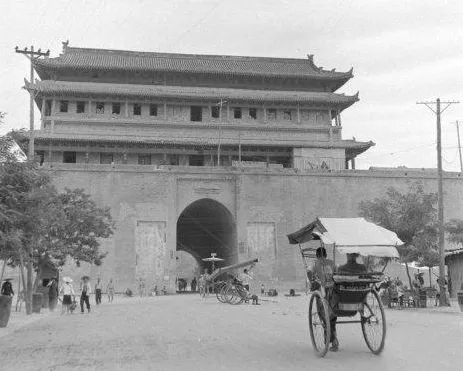

1941 年潼关城门楼

1933 年潼关古城

潼关:

山势雄三辅,关门扼九州

古代的潼关是崤函古道的西端,由此连接西北、华北以及中原,作为要道的咽喉所在,具有重要的战略意义。

潼关位于关中平原东部的陕、晋、豫三省交界,南依秦岭,北濒黄河。所处地区属于暖温带大陆性雨热同季的季风型干旱气候,光能资源较充足,热量和降水量相对偏少;周边地貌主要包括秦岭山地、黄土台原沟壑以及黄、渭河谷。黄河在此处出现了一个大拐弯,自北转折向东流。古代的潼关是崤函古道的西端,由此连接西北、华北以及中原,作为要道的咽喉所在,其地理位置具有重要的战略意义,据史料记载,在潼关城周围发生的重要战争将近50 次之多,在唐代崔颢《题潼关楼》诗句中,潼关被描述为“山势雄三辅,关门扼九州”。另外,元代张养浩途经潼关时,曾写过一首《山坡羊·潼关怀古》,首句“峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路”,也描述了潼关雄伟险要的地形地势。

由于目前未见到历史文献的具体记载,潼关设置的准确年代很难考证确认。若根据《三国志·魏书·武帝纪一》中记载曹操曾在潼关战败马超的相关信息,可知潼关在此之前已经设置,之后曾历经隋唐至明清等不同时期的持续修葺。在唐代,由于城北黄河河床不断下切,导致河流水势降落,流水逐渐不经过关隘,人们可以经过河畔自由通行,因此关城开始向北迁移。

自明朝洪武初期开始,潼关城及其周边的军事防御建筑自然也得到不断地建设与完善,同时设置了潼关卫。

现在留下的关城遗址,大约始建于明代初期。所处位置地形险阻,乃控扼东西交通的咽喉所在,因此为历代兵家倚重。

明清时期的潼关城遗址,周长大约5 千米,城的北面主要是板筑土墙,高16 米宽8 米,墙体外层有青砖包裹,再向北就是黄河。城的南边与东南则依秦岭山地地形起伏,设置了防守的垛口,加之潼关东面有一条禁沟,为防止由此私自越关,沿着禁沟两侧夯筑了方形土台12 个,与潼关城连接为一体,从而由单个的军事堡垒,构成为一个完整的军事防御关隘体系,被称为潼关“十二连城”。

明代比较重视军事驻防,是历史上修筑城墙的高潮时期之一。自明朝洪武初期开始,潼关城及其周边的军事防御建筑自然也得到不断地建设与完善,同时设置了潼关卫。

潼关城城墙依山势而建,把潼河汇入黄河的一段扩进了整个关城之内,潼河穿城而过。在此后明清时期,潼关有了一段相对较快的发展阶段。

民国时期有一位美国的传教士,名叫克劳德·毕敬士,曾在1933~1936 年之间来到我国西北地区进行考察,他拍摄了大量照片,其中不少涉及潼关的自然与人文情形,这些老照片也为我们回望近百年前的那座潼关古城风貌,留下了无比珍贵的历史瞬间。

1938 年侵华日军攻进山西,太原、运城等相继沦陷,之后日军又占领了风陵渡,随即以此为据点,开始对河对面的潼关发动多次炮击和偷渡进攻,甚至一直持续到抗战末期。潼关原本作为一个内地型关隘,此时却沦为中日两军对峙的前沿阵地,抗日战争期间的这次长时间顽强阻止日军进攻潼关的战争,被称为潼关保卫战。