粤港澳大湾区高校创新创业教育协同发展路径 *

——基于区域创新体系视角

2023-03-27陆春萍张秀梅

陆春萍,张秀梅

(1.深圳大学 教育学部,广东 深圳 518060;2.华南师范大学 教育信息技术学院,广东 广州 510631)

一、问题的提出

培养高质量双创人才符合国家创新驱动发展战略规划。习总书记强调大湾区营造良好的创新创业环境。怀进鹏部长强调把就业作为高等教育结构调整的重要内容。大湾区培养适应时代需要的具有创新创业精神和能力的高层次人才,才能掌握创新主导权和抢占全球创新发展高地。高校创新创业教育将发挥基础性和先导性作用,有助于大学在增强学术领域内革新能力的同时,以开放的姿态主动与产业、政府开展实质性的跨界协同创新,通过大学发展模式的转型,与其它创新主体建立起有机联动的合作伙伴关系,有助于推动地方经济和社会的发展。高校创新创业教育实现知识创造与商业转化,促使高校教学科研与经济社会应用紧密联系,大学与政府和企业形成三螺旋关系,助推经济增长,加速大学向创新创业范式转型[1]。世界一流大学创新创业教育服务国家与社会需要,在区域创新生态系统中发挥作用[2]。虽然粤港澳大湾区各高校积极开展了创新创业教育的实践,但是并没有从区域整体发展的视角研究创新创业协同发展问题。现有的粤港澳大湾区高校创新创业教育陷入碎片化各自为营的局面,忽视了创新创业教育过程中的校际间协作和产教融合等问题。目前,粤港澳大湾区高校双创教育与区域创新链互动不强,双创教育与产业联系不紧密,产学研互促不够,人才培养供给侧和社会需求侧矛盾等问题依然存在。因此,本研究从区域创新体系视角探讨粤港澳大湾区高校双创教育协同发展的问题,突破研究主体局限于高校单一组织范畴,将其扩展至湾区“高校-企业-政府”三大制度性主体间的互动网络关系。

梳理粤港澳大湾区产学研协同发展与高校双创教育文献,黎友焕认为粤港澳大湾区政产学研创新生态系统的运作机制为动力激励、保障、风险管理与利益协调和评价[3]。许长青认为高校产学研协同创新对区域经济增长具有显著拉动作用[4]。成洪波认为粤港澳大湾区地方高校“产学融创”应加强学术创新交流[5]。陈广汉和谭颖建议构建知识生产、转化和产业发展的科技协调创新体系[6]。杨体荣,吴坚从制度视角提出粤港澳大湾区高校双创教育的转型建议[7]。另外,卓泽林认为双创教育存在与区域双创资源难以有效整合的问题[8]。卢雯雯和邹平学认为大湾区青年交流项目中创新创业类交流项目及政策优惠覆盖范围较为狭隘,影响力不足,只能吸引本身有意愿来内地发展的港澳创新创业青年人才,粤港澳三地青年合作创新创业成功案例很少,合作平台建设亟待完善[9]。丁焕峰和张育广认为粤港澳大湾区双创空间建设缺乏协同机制等[10]。王亚煦认为粤港澳大湾区高校跨区域协调治理机制尚未形成,高校众创空间合作受限[11]。整体来讲,大湾区高校带动产学研合作较弱,高校间合作缺乏战略联盟和协调机制,高等教育与产业集群发展严重不匹配,未能发挥促进创新发展、产业转型和经济发展的作用。

二、粤港澳大湾区双创教育协同发展的优势和挑战

良好的产业基础和科技创新优势,有利于区域产学研协同创新。粤港澳大湾区为创新创业人才提供广阔实践空间。深圳、东莞、惠州等地有良好的产业基地,“创业者从提出设想到产品面世的速度比硅谷还要快5-10倍,成本则是硅谷的1/5或更少”[12]。大湾区产业体系布局良好,既有高端制造业,也有现代服务业,正在发展战略新型产业。《2019年全球创新指数报告》显示粤港澳大湾区拥有全球第二大科技集群,具备良好的创新基础和活力[13]。大湾区正在建设一条创新资源集聚的科技创新走廊。而且香港高校与内地产业界合作紧密,香港地区2022年有五所大学进入世界100强,基础研发能力雄厚,目前香港科技大学等院校的很多科技成果在珠三角地区实现转化,围绕湾区产业发展,推动高校与产业融合。大湾区是孕育科创文化的摇篮,目前正在建设国际科技中心,提升了区域整体科技创新能力。

尽管粤港澳大湾区具有开展“双创教育”的良好产业合作基础、科技创新优势和政策支持,但另一方面,粤港澳大湾区高校“双创教育”协同发展仍然存在一些挑战。三地“制度差异”造成人员、资金、技术、信息等要素自由流动受限,阻碍高校双创教育协同发展。例如,由于税收等原因,港澳地区教师不能在内地长期停留。科研经费跨境使用困难,合作项目行政审批程序繁琐,降低了合作热情[14]。此外,大湾区创业对港澳青年的吸引力不强。由于制度交易成本较高,公共服务等制约因素导致港澳青年在内地创业就业率不高[15]。港澳学生对大湾区建设存在“冷感”和“被规划”的消极应对心态[16]。香港虽然拥有优秀的高校和基础研究平台,但是香港没有完整的创投产业链,使得很多科技成果很难在香港本地化[17]。香港创业成本高居全球第二,本地缺乏创新产业环境和投资高科技创业企业的风险资本,阻碍创业积极性[18]。这些问题显示粤港澳三地双创教育协同机制还未形成。

三、理论基础:区域创新体系理论

创新对于保持区域经济竞争力极为重要,比如美国的硅谷和英国的剑桥作为创新高地将其他区域远远甩在身后。创新体系以国家、区域、技术、行业划分,有三大核心要素,即行为主体、网络和制度。创新体系视角强调这些要素之间的系统性关联和协同作用。区域创新体系的行为主体包括区域产业和企业,高校、研究机构、知识转移机构、政策行为主体等。区域创新体系强调高校、产业和政府之间长期系统关系,能在促进区域创新和增强竞争力方面起到战略性作用[19]。高校为区域发展提供人力资本,也是基础研发的主要提供者,尤其是产教合作会带来直接的经济效益,用创业知识溢出理论和方法将大学和地区的知识投资与每个大学和地区相关的创业活动数量联系起来,得出大学周围年轻的高科技公司的数量取决于地区因素和大学产出[20],通过促进高校与产业之间的合作提升企业的创新能力。Cook提出区域创新系统,大学、企业、科研机构交互作用,系统性学习可以提高区域创新能力[21]。Saxenian比较美国硅谷与波士顿128公路两个区域的创新优势,认为完备的创业生态系统是促进区域创业活跃的重要推动力。Dunn研究麻省理工学院的创业环境[22]。Schimidt & Molkentin认为创业教育联盟(EEC)的建立对区域性大学间创业生态系统的可持续发展很重要[23]。区域创新体系强调空间和区域制度结构的重要性,系统中各层级、要素、种群与物种之间有着复杂的相互作用机制[24]。

因此,区域创新体系作为一种被广泛采用的有力的分析框架,旨在促进区域创新能力的政策设计。区域创新体系方法不仅能对区域经济发展情况做出分析,也能对区域经济发展政策设计和实施进行判断,是一种强有力的政策分析工具。尤其是中国地域辽阔,国家制定多个区域发展战略,用区域创新体系方法研究大湾区创新创业协同发展问题似乎最为合适。

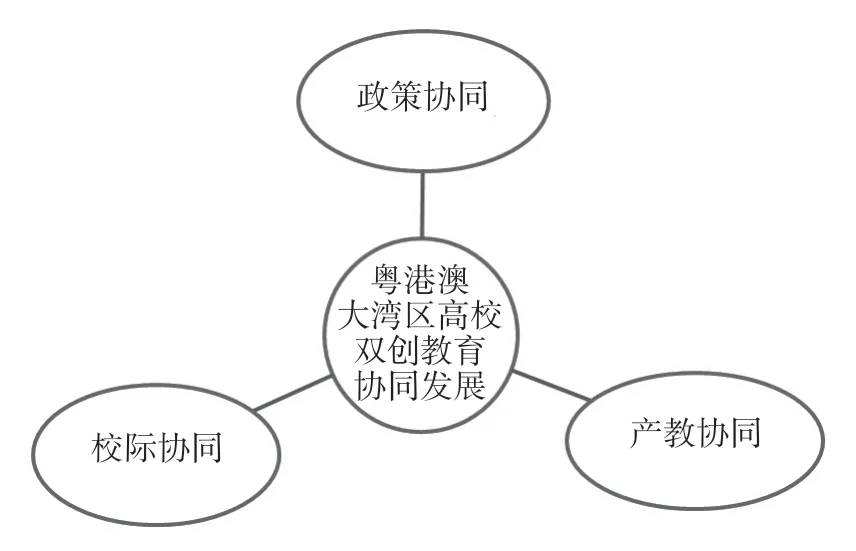

本研究的区域创新体系指影响湾区双创教育协同发展的彼此相互联系的行动者,包括大学、政策行为主体,企业和产业,其通过多主体协同,如政策协同、校际协同、产教协同融入区域制度环境,为区域开展创新创业活动提供资源交换并相互学习(如图1所示)。

图1 粤港澳大湾区高校双创教育协同发展理论框架

课题组通过对粤港澳大湾区14所高校双创教育调研,其中包括广东省8所进入全国创新创业改革示范校,4所香港地区大学和2所澳门地区大学。发放“粤港澳大湾区本科毕业生职业与创业调查问卷”,共回收945份。发现大湾区创新创业教育协同发展的一些问题:三地府际间缺乏实质性制度化双创政策共享机制,知识链与产业链联系不紧密,高校双创组织机构与政府双创基地间互动较弱等问题。因此,论文将从双创政策、校际协同、产教协同三个方面探讨双创教育协同发展进路。

四、影响粤港澳大湾区高校双创教育协同发展要素分析

(一)粤港澳大湾区双创教育政策协同

粤港澳大湾区建设是新时代国家推动区域协调发展的重大战略,其形成不仅具有自下而上与自上而下相结合的双重特征,而且具有较强的政府规划性,政府发挥了制度建设的重要作用。从国家、粤港澳三地府际间、省级和市级层面梳理粤港澳大湾区创新创业政策,发现纵向层面政策链完备。自2019年以来,国家层面连续出台有利于大湾区双创教育的制度文本(见表1),从国务院到各部委强调协同优化创新环境,从创新区域、创新体系和布局方面支持粤港澳三地建立联合创新区,建立跨省区教育合作交流平台,促进港澳青年到大湾区就业创业,这些制度建设是大湾区协同发展的有效保证。其次,粤港澳三地府际间没有一个明确的创新创业政策,但在历时十多年的合作框架协议中每年的重点工作都加大了对三地创新创业合作事项的支持与推进。省级层面方面,广东省在产业政策扶持、科技支撑能力提升、创新创业发展高地和平台服务建设以及资金支持等方面投入较大精力,支持大湾区“创新创业”教育[25]。“广东省高校创新创业联盟”于2016年成立。2017年广东省教育厅与香港特区教育局、澳门特区高教办分别签署了关于加强粤港、粤澳高等教育交流合作的备忘录。举办“打造粤港澳大湾区创新集聚区”的粤港澳合作论坛。自2019年省政府颁布加强港澳青年双创基地建设实施方案以来,政策落实到地市级层面,各市积极响应国家和省级政府提出的发展要求。广东省建成“1+12+N”粤港澳创新创业孵化体系,累计孵化港澳项目2300个,吸引港澳青年就业3400人[26]。各市级政府创新制度建设,消除创新创业行政壁垒,营造开放包容的创业环境,吸引港澳青年来湾区创业置业安家。目前,粤港澳大湾区11个城市均建有粤港澳青年创新创业基地,为港澳青年提供了城市群创新创业空间机会。例如,深圳前海青年梦工厂有半数创业团队为港澳青年,累计获得融资超过15亿元[27]。

表1 粤港澳大湾区创新创业政策

以上从国家—三地府际间—省—市等纵向层面梳理了各层级政府创新创业支持政策,可以看出国家到地方政府均有较强的行政动员能力和有效的组织规划能力,并对创新创业进行激励和保障制度设计。从顶层规划,再到逐层落实和细化,政策链完备。但一个重要不足之处是粤港澳三地仍然缺乏明确的“创新创业教育协同发展”政策,为区域府际间留有制度设计空白,各地以地方行政区政策为主,三地缺乏横向的共享政策机制设计。广东省双创政策较为主动和积极,香港和澳门特区的双创政策具有跟随性。香港和澳门特区政府在广东省双创政策效应的带动下,加入湾区港澳青年创新创业基地建设。香港特别行政区政府于2019年成立“大湾区香港青年创新创业基地联盟”,推出资助体验计划,支持香港青年到大湾区双创基地创业。澳门方面,2016年粤港澳机器人创新基地在横琴·澳门青年创业谷挂牌。2018年澳门首个国家级众创空间“澳门青年创业孵化中心”启用。香港、澳门特区政府为拓展发展空间,扩大与邻近城市的双创合作,例如“深港澳”合作密切。香港与深圳签订《共同推进深港青年创新创业基地建设合作协议》,澳门与深圳签订《关于共同推进深圳、澳门青年创业孵化的战略合作框架协议》等文件。三地横向比较来说,港澳的双创教育主要由内地政策带动。大湾区整体来讲,双创资源流通共享机制缺失,各地存在行政分割与竞争。面临政府主导与区域治理难以兼容的合作困境,阻碍政府间合作协议实施程度[28]。另外,由于顶层缺乏双创教育协同发展的共享合作协同机制设计,阻碍创新资源流通[29]。为此需要政策创新,加强粤港澳大湾区双创教育合作的横向共享政策机制建设。

(二)粤港澳大湾区校际协同

大湾区高校为满足学生创业的专业指导均建立双创组织机构,为大湾区高校双创教育合作提供组织基础。这些专业创业机构,如创业中心、创业学院或新型产学研机构,作为追求知识转移和创业精神培育的重要平台成为学术界和社会之间沟通的桥梁,实现政产学互动共赢。大湾区内的珠三角九市进入全国首批和第二批“深化创新创业教育改革示范高校”共有8所,均建立了创新创业中心或创业学院。香港和澳门的大学也有独具特色的创新创业教育机构和平台,这些组织机构作为大学双创教育的专门机构驱动双创教育发展。

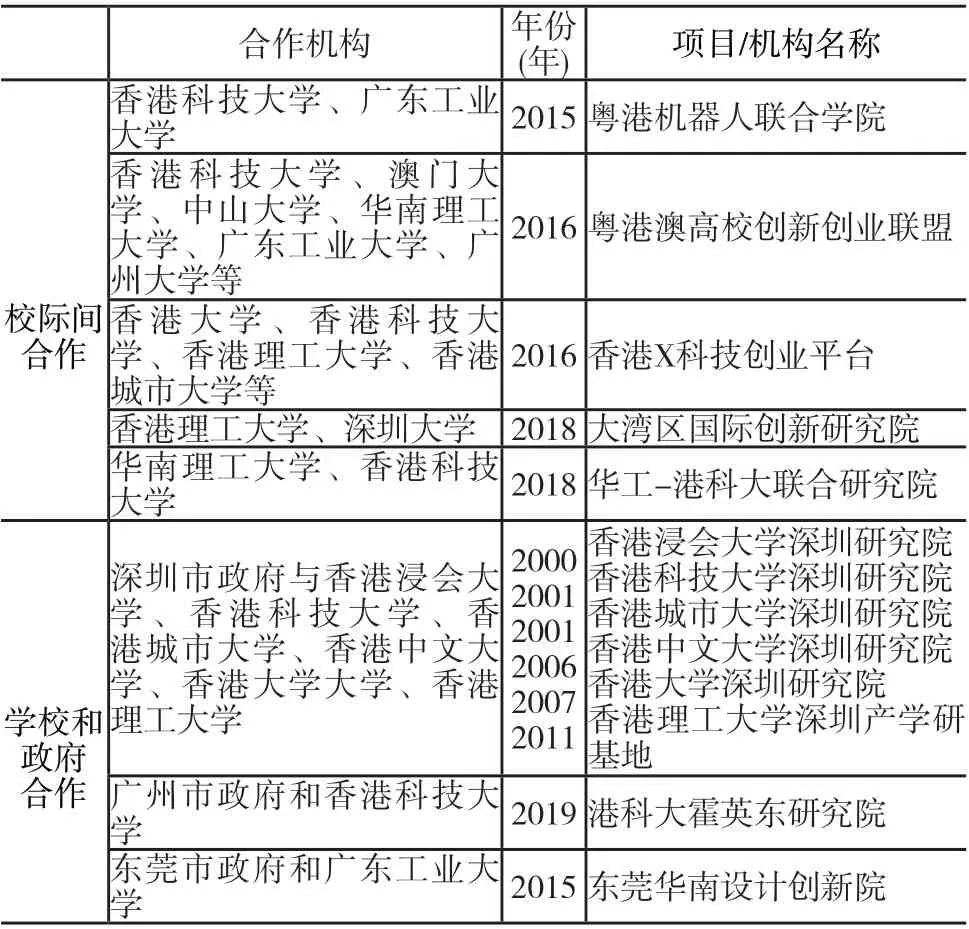

调研的14所大湾区各高校均建立各具特色的双创教育机构,培养具有创新精神和创业能力的人才,但作为双创组织平台与外界的联系和沟通还比较欠缺,存在以下问题:首先,高校间双创教育合作缺乏战略联盟和协调机制,缺乏高校间互联互通、互学互鉴、共建共享顶层设计。高校创业机构之间缺乏广泛互动,机构之间的合作还只是凤毛麟角,尽管有深圳大学和香港理工大学合作共建“大湾区创新研究院”(如表2所示)等,但缺乏更多的校际合作案例。并且大湾区高校创新创业的合作制度供给仍然停留在民间自发的校际之间,还未上升到府际之间的协作制度。例如在校际联盟方面,2016年“粤港澳高校创新创业联盟”成立,并设立“国际大学生创业资金”。2018年成立“粤港澳青创联盟”,2019年成立“粤港澳院士专家创新创业联盟”,协同粤港澳政、产、学、研、金力量,建设粤港澳双创人才交流合作平台。这些联盟在创业学术交流方面开展了一些活动,但是也往往流于形式,真正的实质性的推动创业课程和师资建设的落地方案并不多。

表2 粤港澳大湾区高校双创教育机构合作

另外,学校的双创机构和校外由政府主导建立的双创基地和企业建立的创业孵化基地之间缺乏合作和共享机制建设。2019年以来政府在大湾区的9个城市均建立的港澳青年创新创业基地,但是政府建立的双创基地和高校的创业机构之间互动较少。同样大湾区众多高科技企业建立了林林总总的创业孵化器,但是高校创业专业机构和企业的孵化器之间互动并不多。因此,高校、政府、企业虽然都建立了双创教育的专业组织平台,但是平台之间缺乏互通互联共享资源制度设计。

(三)粤港澳大湾区双创教育与产业协同

2020年粤港澳大湾区高等教育合作文件颁布以来,广东省政府将深化体制机制改革摆在首位,打通产学研壁垒,加强大湾区高校创新创业交流。港澳方面,香港特区政府于2015年成立香港创新及科技局,负责制定政策,结合政产学研,加快推动香港相关产业发展,推动大学形成联盟。2009年澳门大学(横琴)校区建立,其与澳门特区政府设立开放式科研基地、产业园区,将科研成果进行技术转移及产业孵化。粤港澳三地政策都强调产教融合。

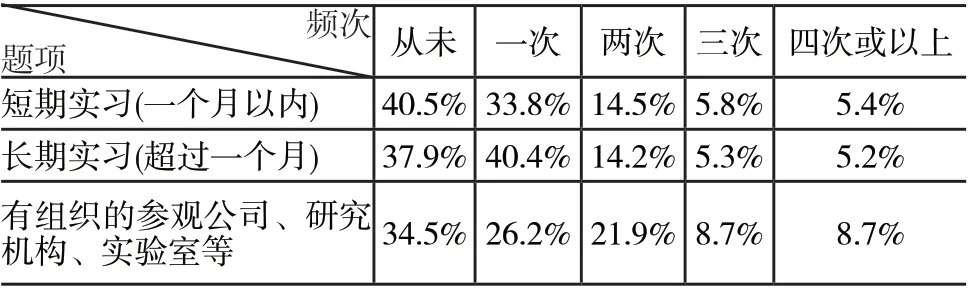

本研究对大湾区高校大学生的创业就业调查中,显示大学生参加企业的创业活动比例较低(如下页表3所示),说明高校双创教育和企业互动较弱。许多研究表明,旧金山湾区、东京湾地区高校的各种实习项目和专业培训确保了高校与产业之间的人才转移,调查中大湾区高校参加产教活动的次数较低(如表4所示)。说明高校在大湾区整个创新生态系统中作用发挥有限,知识链与产业链、创新链结合不紧密。另有对161所粤港澳大湾区高校进行调查,发现跨区域专利流动相对较少,港澳大学转移、许可的专利数量并不多,与经济一体化不相匹配[30]。大湾区高校带动产学研合作较弱,高等教育与产业集群发展严重不匹配,未能发挥促进创新发展、产业转型和经济发展的作用。高校教授搞研发多以论文专利作为最终目标,造成很多专利只停留在学术层面上,无法发挥他们的社会和经济价值。并且产学研合作机制不健全,在大湾区内缺乏大学、政府、企业协同的生态体系建设。因此如何建立政府、企业、大学与科研机构的联盟平台,实现高等教育与产业集群进行深度融合发展是一个迫在眉睫的命题[31]。

表3 粤港澳大湾区大学生参加产教融合活动

表4 粤港澳大湾区大学生参加产教活动频次

五、粤港澳大湾区高校双创教育协同发展路径

以上从创业政策、校际协同、产教协同三个维度探讨了粤港澳大湾区创新创业教育协同发展问题。涵盖“政府-学校-企业”三个维度,即政策链、产业链、教育链相互协同,构建良好互动的创新创业生态系统。

第一,加强顶层双创政策在纵向和水平层级的政策协调,完善多层级治理布局,提升政策创新力度,着重建立粤港澳大湾区双创教育协同发展的横向共享政策机制。政府作为双创教育的主推手,加强顶层设计,加快粤港澳大湾区双创教育的战略性整体布局。创立协同合作的双创教育横向联系制度,企业-高校-政府形成高效合作机制,减少制度差异对区域合作带来的不良影响。加强大湾区创新创业教育生态系统建设,实现多主体要素间的协同创新,形成教育链-产业链-创新链互动的产学融创模式,使湾区内各创新主体,如大学、公司、国家实验室、金融力量、法律服务积极互动。深化学校和企业的合作,着力粤港澳产业基地建设,为港澳青年创业就业提供发展空间,促进产学研转化。具体创新政策:提高区域研发经费支出,建立研发的税收补贴计划,建立公共资助的湾区双创教育协调机构,提升高校、企业和研究机构的合作频率。

第二,加强粤港澳大湾区跨界双创教育组织机构合作。加强校际间双创组织机构之间的资源共享,建立高校双创机构与政府双创基地的制度链接。高校双创机构平台之间建立资源共享机制,在线上线下课程资源共享、学分互认,实训基地、师资力量等方面加强合作。加强高校创业学院和政府创业基地之间的互动,形成网络化互生关系,以创新创业项目驱动,联合进行人才培养和项目攻关。提升粤港澳大湾区青年产学研活动。完善区域双创人才激励制度,提升双创对港澳青年的吸引力,通过互认学分、课程共享、师资交流等措施促进粤港澳大湾区双创人才流动[32]。建立创业失败补偿机制等。建设湾区大学集群,加大高校间协作,强化区域合作联席制度,培养顶尖科研人才和创业实践人才,使创新研究与创业实践相互促进,

第三,加强创新创业教育与区域产业协同发展。以产业布局创新创业学科建设,产学良性互动。开展大湾区工业联盟计划,成立产学合作办公室,引入企业导师,共商项目,共建课程、共同指导、共享资源。高校与产业公司合作形成产业创新集群,构建产学研联盟,推动区域创新创业教育合作事项,建立与产业集群相匹配的创新创业教育集群,发挥高校双创教育服务社会经济发展的目的。学校建设技术转移办公室,帮助学术研究人员申请专利,与工业界合作实现研究成果的商业价值。加大高校PCT专利的转化率,增加企业和大学之间的知识流动和交互学习。科技创业是实现经济内生增长的关键,科学技术的通约性,将超越各地制度的时空差异性[33]。提升大湾区高校科学研究与技术创新能力。政产学研协同创新实现知识增值的价值创造过程,各主体间进行分工配合形成有机的创新生态系统。总之,粤港澳大湾区双创教育未来的发展需要发挥政府间协调机制,构建大湾区双创教育协同体系,建立高校间、高校与政府和企业间创新创业教育合作平台,建立高度开放和多元的创新创业体系,培养高质量双创人才,推进区域双创教育发展,为大湾区经济社会创新发展服务[34]。