探析《脾胃论》中脾胃疾病处方制方法则*

2023-03-27关庆亚李亚南代丽萍许二平

向 西 关庆亚 李亚南 代丽萍※ 许二平,△

中医临床的精要就在于辨证论治、随症加减。而药味的加减,就要求医者在熟稔成方的功效药理之时,还需掌握处方的制方法则以随症配伍。《脾胃论》是金元四大家之一李东垣晚年的作品,被誉为“补土派”的传承之作。其学术思想和处方配伍规律均已有众多学者研究,但均尚未完全纳入全书所涉方剂,且未有以药物配伍相探析其学术思想及制方法则的研究。故笔者在对全书所涉处方进行归纳整理的基础上,结合东垣的学术思想,以小测大,探讨临床治疗脾胃疾病的制方法则,用以反哺临床。数据挖掘作为一门多学科融合的研究策略,可以从庞杂的数据中探寻事物潜在的联系与规律,进而客观地反映事物的内在本质。[1]数据挖掘已广泛应用于多学科、多领域的研究,也包括中医药领域的古籍理论和经验的传承和发展研究。本次采用数据挖掘策略,对《脾胃论》全书所涉处方进行整理分析,以期发现东垣关于脾胃系疾病的制方主旨与配伍原则,为中医学术思想传承和发展研究提供例证,同时为今后的临床和科研工作提供参考。

1 资料与方法

1.1 资料来源以东垣十书《脾胃论》为底本,人民卫生出版社出版、文魁先生整理的《脾胃论》[2]为索引,采用Python结合人工校对收集全书所涉处方。其中有名无方的处方从《内外伤辨惑论》《兰室秘藏》等东垣所著其他书籍或前人书籍如《伤寒杂病论》考证收集。

1.2 数据录入与规范通过Excel建立《脾胃论》处方数据库。以《中华人民共和国药典》[3]为主,十三五《中药学》[4]教材为辅,纳入并规范处方所涉药味名称、归经和四气五味等信息。如大麦糵规范为麦芽,炒麯、炒曲规范为六神曲,微甘规范为甘以及大寒、微寒统一为寒等。

1.3 数据统计与分析采用Rapidminer studio 9.8.1软件统计各药味的频次、功效、四气五味和归经,采用SPSS Statistics软件对频次大于5的药味进行降维因子归化和聚类分析,采用SPSS Modeler 18.0软件进行关联规则分析,并将所得数据导入Cytoscape 3.9.1软件进行拓扑分析。

2 结果

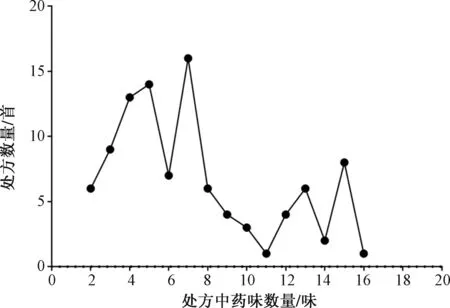

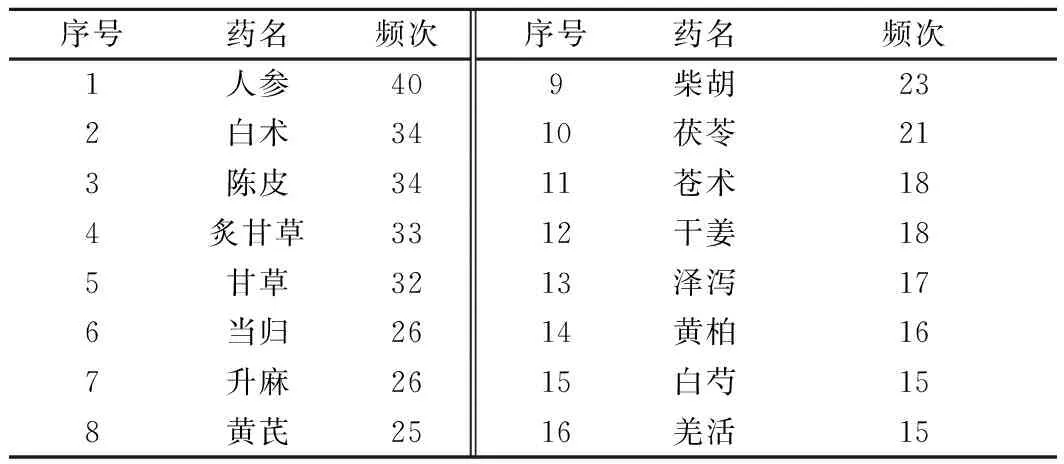

2.1 频次统计共获得处方100首,有确切名称和药物组成的方剂64首,其中2首同名不同方(和中丸);有名无方的方剂29首;有方无名的处方7首。药味数量最大的处方为神圣复气汤,含药16味;最小药味量处方含药2味,共6首,如枳术丸、甘草芍药汤等;其中含7味药的处方最多,计16首。100首处方共涉及中药116味,累计频次731次,高频药物为人参、白术和陈皮等理气健脾和升麻、当归和黄芪等理气升阳药物。见表1、图1。

图1 处方药味数量分布图

表1 高频用药(频次≥15)

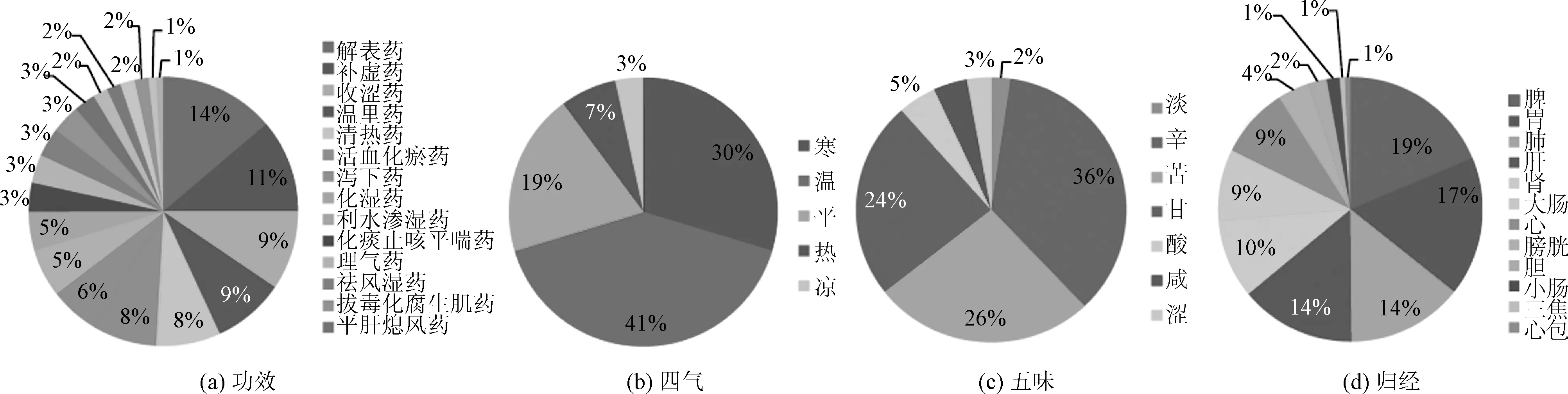

2.2 功效 四气 五味和归经统计统计发现,药味主要为解表药、补虚药和收涩药;四气以温性药为主、寒性药为辅;五味以辛、苦为主,甘、酸为辅;主要归脾、胃二经。见图2。

图2 功效 四气 五味和归经分布图

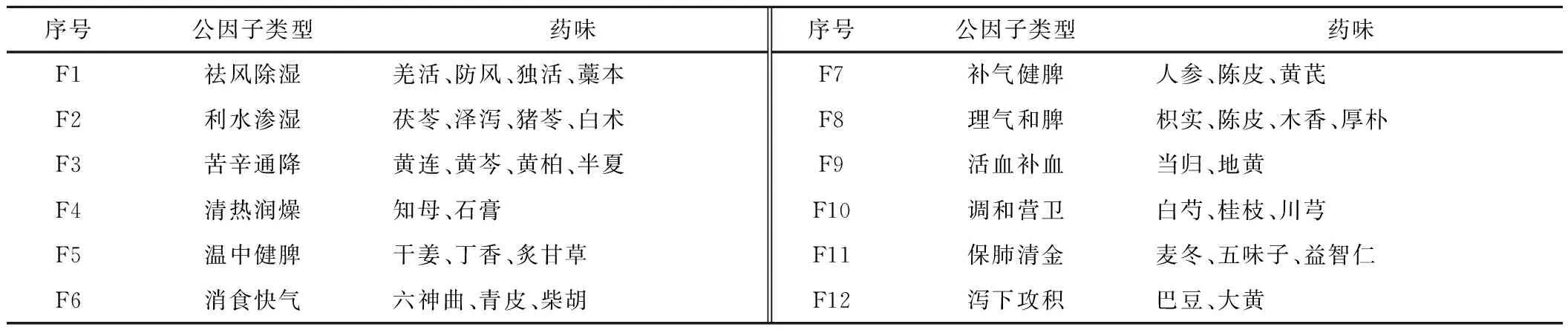

2.3 降维因子归化因子分析结果显示,KMO = 0.521>0.5,表明药味在各处方分布存在相关性;Bartlett 球形度:sig=0.000<0.05,提示可进行各药味的关联规则和聚类分析。以方差提取大于0.7为条件,共获得12个公因子,占比71.12%,能代表大部分药味。根据旋转后成分矩阵提取公因子及成分,发现药味主要归纳为健脾、祛湿、理气、泻下、收敛固涩和调和营卫等功效类目下。见表2。

表2 降维因子归化

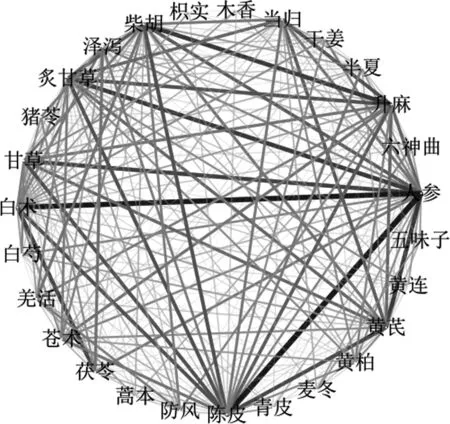

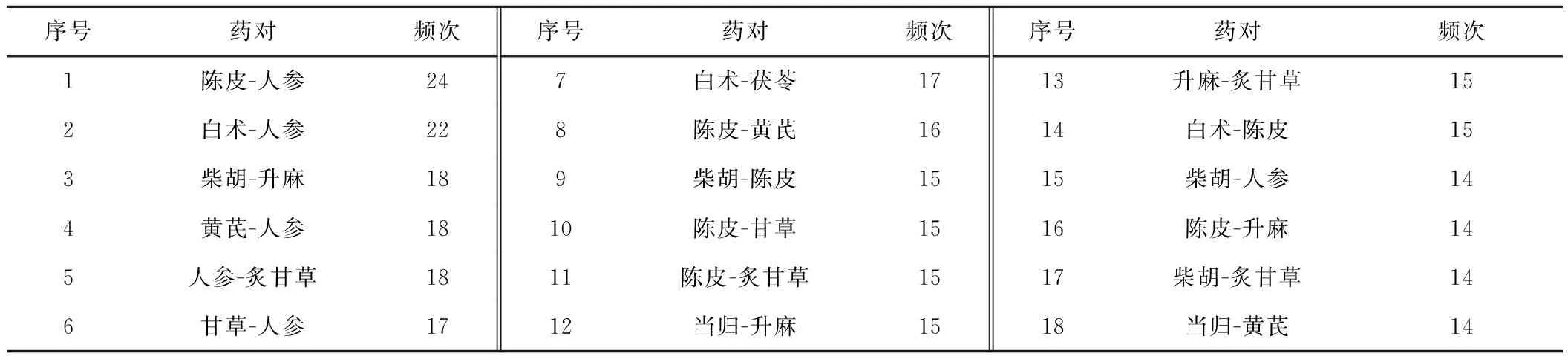

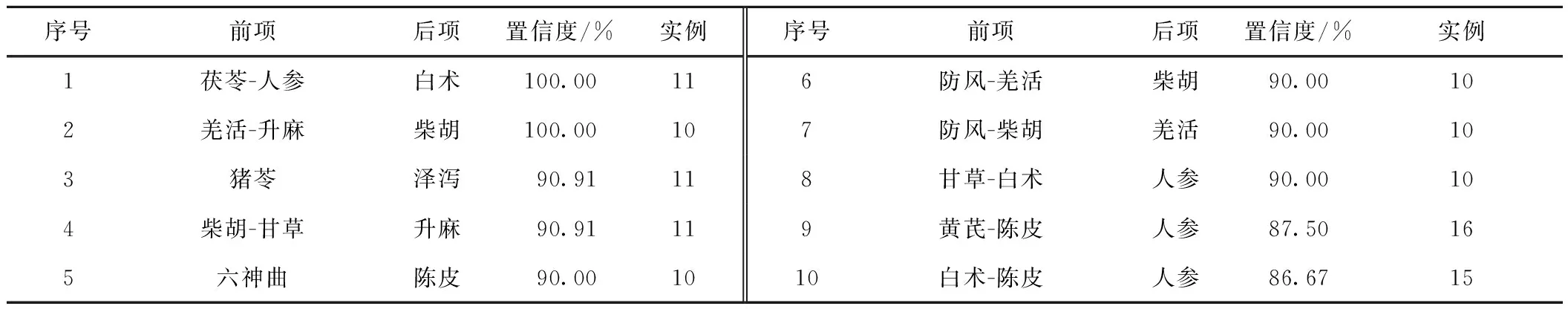

2.4 关联规则分析关联规则分析显示,116味中药聚类为1个大的网络和3个游离网络(游离网络为:瓜蒂-赤小豆、椿皮-母丁香-诃子、铅丹-轻粉-密陀僧-硫磺,3组药物分别为瓜蒂散、诃梨勒丸和圣饼子方处方)。陈皮-人参药对配伍频次最高,白术-人参、柴胡-升麻和黄芪-人参等次之。采用Apriori算法建模,设定置信度为85%,最大前项数为5,获得角药组合,其中羌活-升麻-柴胡、茯苓-人参-白术药对置信度100%。见表3、表4,图4。

图4 关联规则网络

表3 关联规则分析高频药对

表4 Apriori算法建模角药药对(置信度>85%)

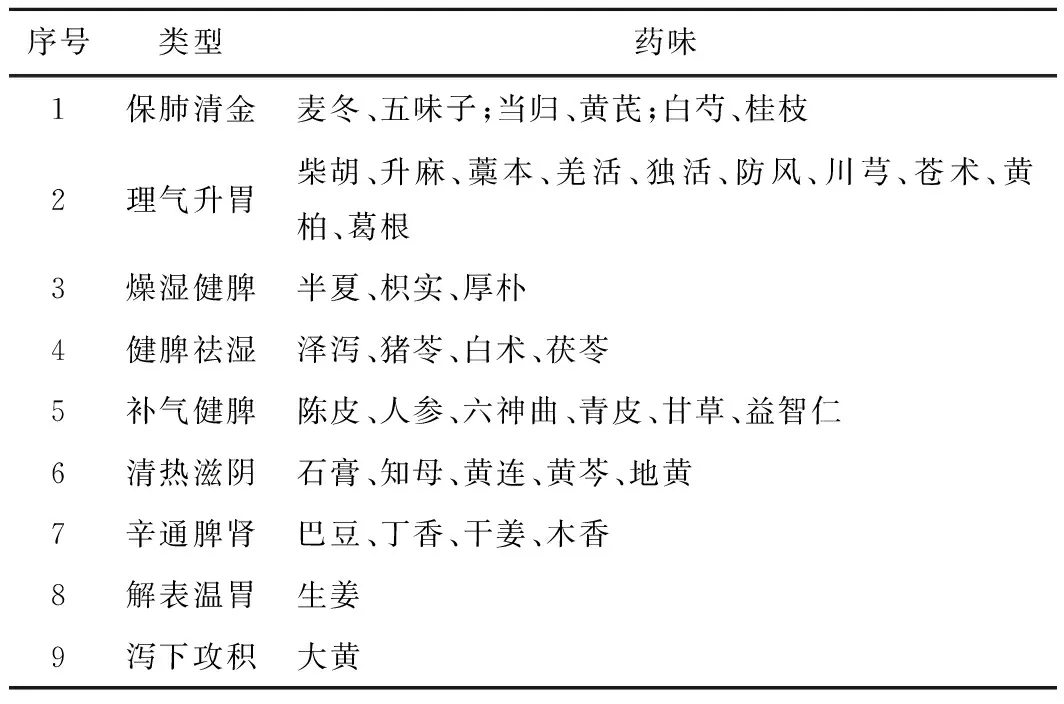

2.5 聚类分析设置最小聚类数5,最大聚类数10,以聚类系数20提取聚类,可将各药物配伍归纳为保肺清金、理气升胃和燥湿健脾等9类。见表5。

表5 药味聚类

3 讨论

本次研究拟通过对《脾胃论》[2]全书所载处方及药味的分析,结合东垣学术思想以探析脾胃系疾病的用药配伍规律及制方法则,以用于指导临床和科研工作。故本次研究纳入书中所涉全体处方,计100首。一为东垣即以为用,则其在脾胃疾病临床中,确有疗效。如东垣提出:“胃病则湿胜,治从平胃散”,平胃散首载于《简要济众方》,非东垣所制。二则东垣所为学,亦从前人之学,渊源深厚。如东垣师从张元素,承其《黄帝内经》之法、治病从辨识脏腑虚实着手的思想,阐发“土者生万物”的理论,进而提出“人以胃气为本”的学说[5]。如是继承与发展之法,正是中医传承的根本所在。故《脾胃论》全书所涉方剂,是东垣治疗脾胃疾病的精要所在,不可非东垣之方而不用,非东垣之法而不纳,凡有利于临床之法,皆可纳。

本次研究,将甘草和炙甘草区分。现代学者普遍认为生甘草偏清热解毒、利咽止咳的功效,炙甘草则偏补脾和中、益气复脉的功效。国医大师张志远教授认为生、炙甘草功效虽无大的差异,但也应随方区分使用[6]。张立平等[7]对含甘草方剂的梳理发现甘草的生用、炙用应有所差别。其一般规律为:“生甘草取其清热、解毒、和中不碍邪不助热;炙甘草取其补、和、缓”等功效。陈佳等[8]采用化学模式识别分析方法发现生、炙甘草化学成分有明显差异,醇溶性浸出物和甘草素可能是其评价的关键指标;孙媛等[9]采用HPLC-DAD技术鉴定出甘草素、甘草酸等7种生、炙甘草差异组分。从名老中医临床经验到药物化学分析,皆揭示甘草和炙甘草具有差异,故本次研究加以区分。

因子分析表明,各药味在不同处方中的分布存在着关联性,因而可以通过关联规则分析和聚类分析统计药物的配伍。公因子提取可将高频药物归纳为健脾益气、淡渗利湿、升阳祛风和苦辛通降四大类,各类之间药味又存在多种配伍组合,协同生效。如白术既具健脾之效,亦有利湿之功。细究其理,用药与东垣的脾胃学术思想相吻合,即脾胃为本,益气扶正、湿从胃生,淡渗利湿、升阳宣畅,风药胜湿和湿热相合,苦辛通降等理论。

3.1 制方精要 遣方精准《脾胃论》[2]全书所涉处方所含药味数量统计结果表明,其具备了经典名方特征——味少药精。药味数量在10味以下的处方占比达78%。其中,含2味药处方有6首:芍药甘草汤、栀子豉汤和枳术丸等。其中芍药甘草汤、羌活胜湿汤、凉血地黄汤、清胃散、益胃汤、半夏白术天麻汤和升阳益胃汤等7首处方入选国家首批100首经典名方目录。方不在大,而在精,于东垣遣方用药之妙。

3.2 脾胃为本 益气扶正脾胃为元气之本,重视健脾益气类药物的使用。在频次统计中,人参最为常用(于40首处方中),白术、陈皮和黄芪等次之。同历代本草书籍记载补五脏、安精神等功效略异,《脾胃论》[2]中人参主补肺气、升阳泻火之功。如黄芪人参汤、清暑益气汤和半夏白术天麻汤等方论载。即“肺气先绝……须用人参以补之”“人参之甘,补元气,泻热火也”等。现代药理研究发现,人参具有显著保护心脑血管[10]、抗炎[11]和抗衰老[12]等功效,与中医“肺朝百脉”“肺主一身之气”等理论相呼应,特别其富含的多糖成分可能是其补气的中医理论的药效物质基础[13]。东垣认为,脾胃是元气之本,元气非胃气不能滋之,认为元气的充足依赖于后天胃气滋养,胃气受损,则百病由生。提出胃虚元气不足诸病所生论,即“脾胃之气既伤,而元气亦不能充,而诸病之所由生也”。故东垣重视健脾益气类药味的使用。

3.3 湿从胃生 淡渗利湿胃病则湿盛,重视祛湿药的使用。东垣多以茯苓、猪苓和泽泻等淡渗利湿之品治疗脾胃虚损所致的水湿内停。三味药常相须为用,有“除湿渗淡之剂,皆可用之”之美誉,如四君子汤加上猪苓、泽泻就成为钱氏甘露散,功效从治疗“真气虚弱”变为“主身大热而小便数”。其病机即为脾虚水湿运化不及聚而化热,脾虚为本,水湿积聚为标,化热为兼症;在四君子汤健脾益气治本的基础上,辅以猪苓、泽泻渗泻水湿以治标,再加石膏以清热解渴治兼症,此即为在掌握制方大法的基础上,随症加减用药。东垣认为小肠、大肠皆属于胃,而大肠主津、小肠主液,皆受胃之荣气滋润,即“胃病则湿盛”。又脾主长夏,散精于肺,通调水道,行胃津液。故脾胃常被认为是运化水液的枢机,被称为“太阴湿土”。脾胃受损,则机体运化水湿功能失调,水湿凝聚。《素问·至真要大论》言:“湿淫所胜……以苦燥之,以淡渗之”。

3.4 升阳宣畅 风能胜湿风湿相合,重视升举风药的使用。东垣认为,脾胃之湿,有脾胃虚弱所致的内湿,也有长夏时令所致外湿。治疗寒湿客淫暴袭,若用淡渗之剂除之,是“降之又降,复益其阴,重竭其阳”,是反助其邪;主张用升阳风药治疗寒湿淫邪突袭所致外湿,即“诸风药皆是风能胜湿也”。如羌活、独活、防风和升麻、柴胡等药味联合运用。强调“湿寒之盛,助风以平之”“下者举之,得阳气升腾而去”。脾胃是机体气机升降的枢纽,脾胃运化水谷传精升脾归肺,行春夏之令以滋养周身;化糟粕下输膀胱,行秋冬之令而转味出焉。若升降失常,则百病皆起。强调脾胃气机的生长和升发,故重视升麻、柴胡等升提药味的使用。升提药味与祛湿药味的联合有“通其经血”“升阳导湿”“走经,除湿热而不守,故不泻本脏,补肺与脾胃本中气之虚弱”之效。羌活-升麻-柴胡、防风-羌活-柴胡等药对配伍正体现此类思想。如补中益气汤配伍防风、蔓荆子等风药就为助阳活血补气汤,其意即为苦寒伤阳太过,脾气亏虚,清阳不升,故加防风、蔓荆子等升举风药以升清阳。

3.5 湿热相合 苦辛通降湿热相合,重视苦辛通降药物的使用。东垣认为长夏为脾胃主时,暑邪干胃,即“湿令大行,子能令母实而热狂,湿热相合”。著有阳明湿盛和湿热成痿等理论,善用黄连、黄芩、黄柏等苦辛通降药物清热除湿,以寒凉之药救之。其中黄连苦寒主治心下痞、黄柏甘寒泻热火以救肾水、黄芩泻阴火之上逆,三药合用泻三焦积热,即有“甘寒泻热火”之义。如三黄丸可用于一切热证、实证,攻通三焦。

3.6 关联组合 应用突破关联规则和聚类分析进一步证实上述观点。如黄芪-人参-炙甘草药对,为甘温合用之健脾益气组合,东垣言其为“除湿热烦热之圣药”,为“甘温除热”法之代表。人参-当归药对有“甘温生血”之义,言:“甘温之剂生阳,阳生则阴长,阳旺则阴血生也”。茯苓-人参-白术角药和羌活-升麻-柴胡角药置信度最高且为100%,提示淡渗利湿药味与健脾益气药味联用,羌活、升麻和柴胡有“辛甘发散以助春生”之用,其中升麻为足阳明、太阴引经之药,使脾胃行阳道而右迁之功。黄芩、黄连和地黄聚为一类,体现苦辛通降、盖甘寒泻热火同时,注意固护阴液。同时,脾胃饮食积滞,常用六神曲与陈皮、青皮合用,破气消滞。而半夏、枳实和厚朴聚为一类,相须为用。脾旺肺金受刑,麦冬、五味子常配伍泻火益肺气,诸如此类。

综上,对《脾胃论》[2]所载处方归纳分析,以降维因子归纳大致法门,以药味的关联规则和聚类分析例证法门。归纳治疗脾胃系疾病用药配伍法则主要为健脾益气、淡渗利水、风湿相合、苦辛通降等。为中医学术思想传承和发展研究提供了例证,为临床制方用药提供借鉴。