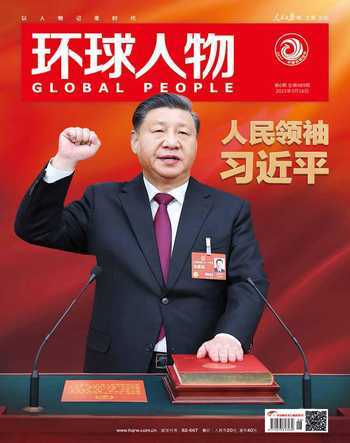

哲学教授何怀宏,和年轻人谈谈身与心

2023-03-26陈娟

陈娟

2023年3月10日,何怀宏在北京家中接受本刊记者采访。(本刊记者 侯欣颖 / 摄)

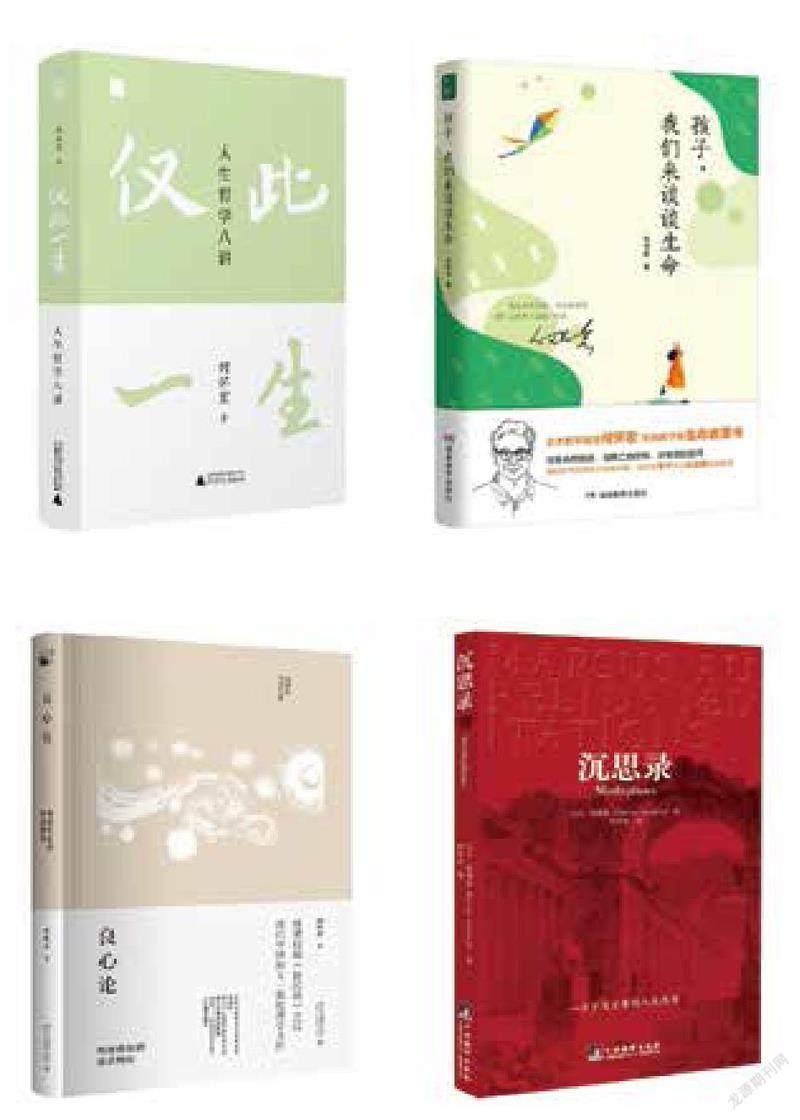

1954年生于江西樟树市,北京大学哲学系教授、博士生导师。译有《正义论》(合译)、《沉思录》等作品,著有《良心论》《新纲常》《世袭社会》《选举社会》《仅此一生:人生哲学八讲》等。

大概30年前,何怀宏在哲学系教书期间,写过一篇小文,名字叫《蚂蚁的寓言》,讲的是新生蚂蚁爬树的故事:

一只只新蚂蚁诞生了,其中一些非常奇怪地有了新的念头,想一生尽可能地爬得高。在为这一目标奋斗的过程中,它们面临着各种选择,需要确定往哪棵树上爬,往哪根树杈上爬。越是在年幼缺乏经验和智慧时,越是需要做出对它们一生较为重要的选择;而在它们最为成熟和聪明的时候,它们所面临的机会却最少。

“人和蚂蚁一样,在年幼或年轻时是一个敏感的时期,容易吸收各种各样的思想、观念,有益的、不利的都有。这个时候,如果能遇到一些有阅历、经验、观察和思考的人,或者阅读相关的书,或许对他们在做人生选择时有所参考,少走一些弯路、退路。”坐在自己摆满书的大客厅里,何怀宏对《环球人物》记者说。他今年69岁,说话不疾不徐、不蔓不枝,温和而理性。

这次采访的缘由,是他近来有两本書——《仅此一生:人生哲学八讲》和《孩子,我们来谈谈生命》先后再版。前者是写给年轻人,探讨他们在人生中遇到的困惑和问题,比如身与心、人际关系、人生目标、德性培养等;后者写给少年,用讲故事的方式教孩子认识生命的意义与发展等。这两本书迥异于他之前的学术研究,但都引起了广泛关注,尤其是《仅此一生》,成为当下不少年轻人的“人生指南”。

“希望年轻人在感到困惑或茫然无措时,不再孤立无援。”何怀宏说。

时代的车轮滚滚向前,面对变化、面对激烈竞争、面对未来的不确定性,年轻人常常会陷入迷茫和困惑之中:人应该追求什么?如何选择自己的路?如何拥有一个强大的内心?……带着这些问题,我们和何怀宏聊了聊。

何怀宏记得,自己在青年时期也曾迷茫甚至绝望过。

他从小就喜欢思考一些奇怪的问题,“我曾经非常恐惧,这个世界怎么来的,它会不会毁灭,人会不会不存在……有段时间我晚上必须开着灯才能入睡,家里人都觉得很奇怪”。上世纪70年代,他高中毕业到内蒙古当兵,一片冰天雪地,夜里常常要走半个小时到哨位,站一个小时岗再回去。大山里的生活是孤独的,“是读书拯救了我”。当时,他想方设法地借书,在收购部门口收过旧书,为借一本书走十几里路……每找到一本书,就如获至宝。

1979年,25岁的何怀宏被调到上海空军政治学校学习,更加痴迷于读书。他将英文书拆成一页一页的,每天读五六个小时,日积月累学会了英语,并背完了海明威的《老人与海》全文。用同样的方法,他还尝试学过法语等,并翻译一些外文原著。那段日子,他几乎都泡在书上,平均每天翻译3000多字,《伦理学导论》《道德箴言录》《正义论》《沉思录》《伦理学体系》等,一部部哲学名著的译稿就这样完成了。

“之所以对哲学感兴趣,一方面是对人生有兴趣,不光自己的人生,还有别人的人生;另一方面,在那个图书匮乏的时代,哲学书相对耐看,一本书在手可以反复看,过了一段时间再拿起来看,依旧有看头。”何怀宏说。

人生转折发生在而立之年。那是1984年,何怀宏从部队转业,到中国人民大学读硕士,专攻哲学系伦理学。他用4年多时间,完成了硕士、博士学习。毕业后,一边在大学教书,一边做学问,研究“底线道德”“伦理重建”等命题。

何怀宏的著作《仅此一生》《孩子,我们来谈谈生命》《良心论》和译著《沉思录》。

1999年,何怀宏在北大哲学系院子里。

认识何怀宏的人都知道,他并不是那种只关心象牙塔内学问的学者。虽然他认为自己“并不好参与社会辩论”,但他依然关心社会上发生的一切,在社会的介入者和观察者之间寻找着平衡。他的学术著作《良心论》《中国社会的伦理转型》(英文版)等,都是在思考传统社会伦理秩序和价值体系,探讨关乎当下的热点话题。

21世纪的头十年,新闻上曝光的道德问题日益增多,道德滑坡频频提及。这个时代怎么了?为什么做一个好人如此艰难?如何才能唤醒人们的道德勇气?这些问题屡屡被提及讨论,也一直牵引着何怀宏的心。2013年,他出版《新纲常:探讨中国社会的道德根基》,呼吁在现代化转型中的中国社会建立一种比较广泛的伦理体系。

一时间,争论四起,“纲常”这个词早已被锁进了历史的库房。何怀宏则以儒家思想框架为依托,将旧三纲的“君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲”改造为“民为政纲、义为人纲、生为物纲”,五常德中“仁、义、礼、智、信”不变,五常伦则由君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友5种人伦关系变为天人、族群、群己、人我、亲友5种关系。

“希望一种温和而坚定的中道力量能够兴起,且成为稳固的主流,也希望里面的探讨能够成为未来社会道德根基的选项之一。”何怀宏说。

在人与人的关系中,道德往往表现为生活里各种各样的选择。比如老人摔倒了扶不扶,见到一个乞丐给不给钱,考试时好朋友希望帮他作弊你帮不帮,等等。这样一些小事情,常常却会困扰很多人。究竟该如何选择?何怀宏的回答是:“你要先去尝试一下,先行动,才会更加坚定内心的道德命令。”

无论是读书、翻译,还是出书,在何怀宏看来,都是思考人生、社会的一种方式。“在我的词典里:思,丝也,思乃我生命的游丝或触须,在风中试探,试试看能抓住什么。思,乃对生命的执着和对死亡的抗拒。活着,就意味着思考。也可以说,思考的人才是有尊严的人,人在思考时最能表现出他的特性。”

何怀宏:不断地有学生来来去去,作为老师,我能感受到他们青春的力量、生命的蓬勃。当然,他们也会有学业上、生活上的问题。我感觉现在的年轻人尤其是大学生,他们所关怀的、焦虑的要比之前的更具体、更实际,比如学业、求职的压力,比如生活前景的不确定性,比如比较难建立亲密关系。

何怀宏:这些年,社会变化太快,年轻人需要面对各种不确定性,人与人之间彼此建立信任相对就没那么容易。另外,网络、社交媒体的发达,将远方拉近,甚至可以说远方的膨胀,出现了像有些学者说的那样“附近的消失”。过去,一封家书可能来得很晚,但弥足珍贵;现在,不用说话,一个表情发过去,就可以和几千里、上万里远的人交流。

何怀宏:是的。我们也注意到一种倾向,有些人似乎不喜欢和身边的人生活,可能连周围餐桌上的人都不再关心,对自己每天都要接触的人表现冷淡,却声称更关心远方的人,更关心全人类的苦难很多时候,这都成了一个借口或者口号。人类,是一个抽象的概念,我们最终还是

要落实到具体的人。一屋不扫,何以扫天下?爱身边的人、具体的人其实比爱远方的人要难。

何怀宏:我觉得要看到职业的重要性,谨慎地选择职业,不断地把它和自己的人生目标做一些比较。这都是个人的选择,不是一概而论的,而是因人而异。

对待工作,现在的年轻人流行两个词:一个是“内卷”,一个是“躺平”,大多数其实是中间派。其实“内卷”和“躺平”是可以转换的,当“卷”得累的时候,不妨“躺平”休息一阵,当然不是那种萎靡不振地“躺”;“躺平”的时候,不妨有所准备,读点书或者增加点技能,一旦机会来临,你还要“卷”起来。

何怀宏:快乐本身也有一种综合性,即便说人们都追求快乐,而所求的快乐却有相当的不同。有人认为物欲的满足是最大的快乐,有人认为天伦之乐是最大的快乐,也有人认为处在权力的顶峰,对任何人都可以颐指气使,或者享有最大的名望,被所有人注目是最大的快乐……很多快乐都是相比较而言的,并不是绝对的。

而且还有一种“快乐的悖论”,即我们越是追求快乐,可能越不容易得到它,当我们并不以追求快乐,而是以做我们认为有价值和正确的事情为我们的行为动机时,反而更有可能得到不期而遇的快乐。我们何不努力做好身边的事,过好当下?经过一定努力、奋斗,自己采摘到的果子会比你买来的更香甜一些。

2023年3月10日,何怀宏和《环球人物》记者谈年轻人遇到的困惑和问题。(侯欣颖 / 摄)本

何怀宏:权力、名声包括巨大的财富,都是稀缺资源。如果追求这样的目标,一开始就要有充分的思想准备,你再努力也可能得不到。我们可以试着建立一个“底线思维”,达到在自己能力范围内的目标,比如丰富自己的内心,使自己的欲求多样化,等等。我们可以在这些方面努力,不依赖他人、外界或社会,依赖自己,依赖自己强大的内心。

何怀宏:这需要阅历,也不妨读读人生哲学,不断地、深入地反省和思考自己的人生。苏格拉底有句名言:“未经反省的人生不值得过。”我们可以通过交流或阅读,看看別人在遇到问题、遇到失败时如何选择。也可以尝试做一些具体的事,我看有些人给自己定一个小目标,比如每天做100个俯卧撑,一直坚持做,哪怕再不愿意、再多阻隔。通过这种机械性的训练和习惯,让自己的心灵受到磨练,变得强大。因为哪怕是一次微小的成功,都在给你增加力量,给你带来精神上的支撑。

人生很长,一时的挫败不是永远的挫败,就像古希腊人所说的:“只有到人生最后的时刻,才能判断一个人是不是幸福的。”

2022年9月,何怀宏在一席发表题为“何以为人,人将何为?”的演讲。

何怀宏:传统的读书人不分学科,经史子集什么书都读,什么思想都吸收。另外,我也欣赏中国古人的很多观念,更亲近古代先贤的很多思想。对我影响最大的是孔子。他的温和、平和、中道、平衡,他的思想贴近现实和尊重人性。他身上有一種最高的人生气象,即在努力奋斗之后,归于从容,融于自然,融于普通的日常生活欢愉,天人合一,师友合聚,享受生活与自然之美。

何怀宏:我一开始关心伦理,后来更关心人生哲学,所以写了《仅此一生》。还有一个变化是,不仅仅关心我们的社会,也关心人类文明,关心科技带来的机会和危险。现在,我更关注也正在做的研究是人性。人性,也就是人是什么,研究人的认知、情感、意志、欲望等。

何怀宏:以前把人和动物相区别来定义人,现在出现了人工智能机器,那么人的定义可能需要某种更新,要增添一些内容。

跟人工智能机器比较,我们要把人和哺乳动物、灵长类动物放在一起。他们都是碳基生物,都具有身体的脆弱性,他们最后都必然死亡。这个脆弱性、必死意识并不一定完全是弱点,它也可能是人的一个特点,很多道德和美好的东西都依赖我们的脆弱性。

人工智能机器是一种硅基生物,可以通过不断地更换零件永远地生存下去,在任何气候、环境中都能够生存。它仅仅在一个方面与人相似,即拥有高超的计算理性,能够自我深度学习,在这方面未来它还可能超越人。但是,它目前还没有工具理性之外的意识和能力,没有综合的自我意识,也没有碳基生物的身体。

何怀宏:技术本身是中立的。但是到了它笼罩一切的时候,也可能带来危害,也就是说它把其他东西压制了,甚至是替代了人的许多功能。哲学家帕斯卡尔曾说过人因思想而伟大, 人工智能的出现,在有些时候会让人停止思想。人类倒是轻松了,但代价是我们可能变懒了,所以这个到底是进步还是退步,很难说。

何怀宏:希望自己乐观,但是不敢乐观。我觉得基本的矛盾没有解决,就是人类迅猛增长的控物能力与相对落后的人类的自控能力之间的矛盾。控物能力,是指人类控制物质的能力;自控能力,则是指一种人类的精神能力,包括能够用精神淡化对物质的追求,用道德对物欲进行自律的能力。

任何一个科技进步都在增加人的力量,但并不是说都会相应的地提升人的道德,关键还得靠人自己的道德精神。所以,我们不能盲目地乐观,但也不用绝望地悲观。

何怀宏:哲学的通用性很强。它让你既执着又坦然,既介入又超越,让你渴望追求美追求艺术,让你有正向的人生态度,多和有趣的人接触,不搭理无趣的人。

我最近在读美国哲学家努斯鲍姆的《欲望的治疗》,她认为哲学有疗愈功能,可以缓解、医治人心灵的痛苦。我觉得这个提法不错。过去讲哲学的实践,指向往往是改造世界,甚至是提供一个最美好、最理想的世界蓝图。努斯鲍姆则是从人的痛苦来讲的。我们可能不能创造一个完美的世界,但可以在这个世界里尽量地减少痛苦。