“读者反应论”视角下国外品牌名称汉译

2023-03-24阮淑俊昆明理工大学外国语言文化学院

文/阮淑俊(昆明理工大学外国语言文化学院)

一、引言

品牌是指商品的名称、符号或设计,或者是它们的组合,其目的是识别某个销售者或某群销售者的产品或劳务,并使之同竞争对手的产品和劳务区别开来。品牌名称是指品牌中可以读出的部分——词语、字母、数字或词组等的组合[1]。在品牌的一系列要素中,品牌名称是其中最核心的要素,是形成品牌概念、实现品牌价值的基础。一个好的品牌名称是品牌被消费者认识和接受,甚至形成品牌忠诚的前提。品牌名称不仅会对产品的销售产生重要影响,而且在很大程度上影响着产品和企业的发展。

随着经济全球化的迅速发展,产品销售由单一国家和企业的经营销售逐渐转变为跨越国家和企业的经营销售。各类产品、各种品牌都力求在全球范围扩大自己的影响力,进行广泛的交易和流通。改革开放以来,尤其是我国加入世界贸易组织以来,国民经济和对外贸易迅速发展,国外企业纷纷在中国开拓市场,寻求商机。外资企业想要在中国市场上占据一席之地,让产品在激烈的市场竞争中脱颖而出,一方面要研发高质量的产品、制定合理的价格,另一方面还要有一个能够吸引中国消费者的响亮且独具特色的品牌名称。品牌是产品的灵魂,是企业的门面。国外品牌名称的翻译水平直接影响到中国消费者对产品的认可程度和企业的经济效益及企业形象。

目前已经有众多学者从不同角度对品牌名称的翻译进行了研究,如唐德根(1997)[2]、刘久平(2001)[3]从文化差异的角度为国外品牌名称的汉译提供了策略,张哓芸(2004)[4]、曹淑萍(2011)[5]从目的论的角度探讨了品牌名称的翻译,刘琴(2016)[6]、郑玲美和曹钦琦(2018)[7]从接受美学的视角研究了电子品牌和化妆品品牌的翻译。但是,几乎没有学者从“读者反应论”的角度对品牌名称的翻译进行过研究。

因此,本文拟以“读者反应论”为基础,对国外品牌的名称进行分析,并探讨可行的翻译策略。

二、“读者反应论”概述

“读者反应论”是著名语言学家、翻译学家奈达(Eugene A. Nida)在20世纪60年代提出的翻译理论。他认为,翻译的服务对象是读者或言语接受者,要评判译文质量的优劣,必须看读者对译文的反应,同时必须把这种反应和原作读者对原文可能产生的反应进行对比,看两种反应是否一致[8]。

“读者反应论”认为,读者对译文的理解具有举足轻重的位置,翻译的目的在于源语言的文本被目的语的读者理解、接受和认可。奈达认为,文本之所以有意义,在于读者赋予了它生命力。读者的理解就是文本的意义,读者的阅读就是对文本的诠释。他认为文本和读者之间的关系是至关重要的,在评价译文质量时,要从译文读者的角度来考虑。如果译文的读者能够理解译文的信息,欣赏译文的风格,了解译文语言中蕴含的文化元素,能够和原文的读者在阅读原文时产生大致相同的反应,那这一译文就是有效和可信的。

因此,译者在进行翻译时,不仅要保证译文和原文的信息对等,还要让译文读者在阅读时,产生和原文读者相同或相似的联想。“联想”原本是一个心理学词汇。在语言学中,联想指词语间的形式和意义上的联想,或词语与意思之间的联想。联想意义指的是语言符号唤起的联想以及它所暗示的或者作为它的一部分的概念和印象[9]。

由于历史、文化、思维、习俗等方面的差异,不同的群体对于同样的语言形象,必然会产生不同的联想意义。译者在翻译过程中,必须要重视语言的联想意义,以保证译文的表达效果。

奈达认为,翻译即交际,翻译的最终目的是为了实现不同文化之间的交流。奈达对读者反应的关注是为了让译文能够更好地被目的语读者所接受,进而实现两种文化之间顺畅交流的目的[10]。

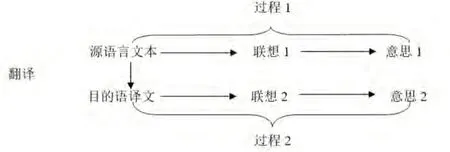

从“读者反应论”的视角,源语言与源语言读者之间的关系和目的语与目的语读者之间的关系应该是大致对等的,如图1所示。

图1 读者对语言的理解过程

在理想的情况下,过程1(源语言读者对原文本的理解)和过程2(目的语读者对译文的理解)应该是对等的。当然,实际情况下,两个过程完全对等的情形是几乎没有的。大部分情况下,不同语言的读者面对不同语言的文本,自然会产生不同的联想,因此译者需要分析产生这种差异的原因,采取相应的解决策略,以尽力达到大致的对等。

三、从“读者反应论”看国外品牌名称汉译

把“读者反应论”应用到品牌名称的翻译,为译者提供了较为有效的判断和选择的依据。在翻译国外品牌名称时,译者需要决定是否保留原文中的语言元素,还是将其替换为更容易让中国消费者产生积极联想意义的语言元素。译者通常采用直译法、音译法、音义结合法和再创造法来进行翻译。

(一)直译法

有的国外品牌名称具有明确的含义,且译为中文也能让中国消费者产生相似的联想,这种情况通常采用直译的方式,例如微软(Microsoft)、花花公子(Playboy)、虎牌(Tiger)、五月花(Mayflower)等。

史 蒂 夫·乔 布 斯 (Steve Jobs)把自己的公司和产品品牌取名为“Apple”,据说是因为他当时正在吃水果餐。这个名字非常生活化,而且简单易记。公司的logo是被咬了一口的苹果,和品牌名称密切相联。“Apple”的中译名“苹果”就是直译,同样简单上口,而且会让人联想到品牌的logo。

日本汽车品牌“Crown”,意为“皇冠”,让人联想到高贵华美的形象。中文名直接译为“皇冠”,同样可以让人联想到高端大气的产品形象。

不过直译也要慎重,如果外国品牌名称直接义译为中文之后,会让中国消费者产生负面的联想和反应,就不能武断地采用义译法,否则可能会导致产品的滞销,甚至被抵制。例如,法国的伊芙圣罗兰公司(Yves Saint Laurent)有一款叫作“Opium”的香水。“Opium”的意思是“鸦片”,法国人认为它能令人联想到“放松”“着谜”等和香水契合的特质,还具有神秘的东方色彩。这款香水销往中国时,直接译为“鸦片”,并在国家工商总局进行了注册。最终,在群众的反映下,国家工商总局撤销了该注册商标。

同一个单词有可能具有多种含义,不同单词也有可能具有相同的含义。并且,词汇的含义还会随着时代的变化而变化。所以,译者在进行品牌名称翻译时,需要深入了解品牌名称使用的词汇在源语言中有何含义,直译后是否能让中国读者产生相同或相似的联想。

(二)音译法

对于以人名和地名命名的国外品牌,通常采用音译法进行翻译,可以让消费者联想到品牌创始人或品牌发源地,增强消费者对品牌的信任。例如香奈儿(Chanel)、纪梵希(Givenchy)、迪奥(Dior)、兰蔻(Lancôme)等品牌,都是采用音译的方式,保留了和原名在音律上一致性。

好的品牌名称翻译,在保持音律一致的情况下,会选择能让中国消费者产生和产品性能有关的美好联想的汉字。例如,法国的高端化妆品品牌“Lancôme”,这一名称来自法国中部的一座城堡Lancosme。为了发音之便,用一个法国式长音符号代替了其中的“S”字母。

译为中文时,采用了“兰”和“蔻”这两个汉字。“兰”在中国文化中是“花中四君子”之一,能让中国消费者联想到坚贞高洁的寓意。而“蔻”字则会令人联想到“豆蔻年华”和美好的女性形象。

有的品牌甚至在音译的基础上,采用汉字词组来翻译,让中国消费者产生更加直接的联想。例如德国汽车品牌“Mercedes-Benz”的名称包含了两个人名。“Mercedes”是戴姆勒汽车公司的董事长埃米尔·耶利内克(Emil Jellinek)的女儿的名字,而“Benz”是奔驰汽车公司的创始人卡尔·弗里德里希·本茨(Karl Friedrich Benz)的名字。两个汽车公司合并以后,便产生了“Mercedes-Benz”这个汽车品牌。“Mercedes-Benz”按照发音可译为“梅赛德斯-本茨”,但是不够简洁响亮,不容易被中国消费者接受。而其现在的中文译名“奔驰”可谓是神来之笔,能让人立刻联想到汽车奔驰、风驰电掣的形象,极大地提高了该品牌在中国的影响力。

有的品牌名称虽然有自身的含义,但却不为中国人所熟悉,因此通常也采用音译的方式。但同样可以选择能够让中国消费者产生美好联想的汉字或词组,达到锦上添花的效果。例如,原产于美国的汽水品牌“Coca Cola”,因其配料中含有Coca(古柯)和Cola(古拉)两种植物成分而得名。但中国人并不熟悉这两种植物,倘若按照发音译为“古柯古拉”,并不能引起中国消费者关于产品的联想。而如今大家熟悉的“可口可乐”这个中文译名既保留了原英文名的发音,又能让中国消费者联想到“美味可口”,和产品的性质十分契合。

再如美国强生公司的化妆护理品牌“Clean & Clear”,目标消费者是青春期少女和年轻女性。品牌名称采用了头韵,朗朗上口,含义也符合产品的特征和定位,能让人联想到年轻肌肤的干净和清爽。但若直接译为“干净清爽”或“干净清透”之类的话,便失去了原本的特色,且过于直白。其中文译名“可伶可俐”采用了音译的方式,保留了原名的音韵美,同时“伶俐”让人联想到可爱的少女形象,也十分符合产品的定位。

音译法虽然简单,但是既要选择读音和原文相似的汉字,又要考虑到意思和产品契合,能引起中国消费者的正面联想,也需要译者的用心和巧思。

(三)音义结合法

音义结合翻译法即翻译时结合发音和意思,或者一半按发音来翻译,一半按意思来翻译。例如,美国的纸尿裤品牌“Pampers”意为“细心照顾”或“宠溺”,能让消费者联想到产品对婴儿肌肤的呵护。中文译名“帮宝适”不仅考虑到了这个意思,还考虑到了“Pampers”的发音。中国消费者一看就知道这是一款婴儿用品,并且会联想到它让宝宝感到舒适,音义结合,一举两得。

美国的咖啡连锁店“Starbucks”,名称来自美国作家赫尔曼·梅尔维尔(Herman Melville)的小说《白鲸》(Moby Dick)。“Starbucks”是《白鲸》中一名喜欢喝咖啡的大副的名字。《白鲸》在美国是一部非常著名的小说,美国人一听“Starbucks”这个名字,就会联想到酷爱咖啡的大副。但是中国人却普遍没有那么熟悉这部小说,若音译为“斯达巴克斯”,大家也不知道是什么意思,而且容易和在中国更加著名的“斯巴达克斯”混淆。“Star”的中文意思是“星星”,能让人联想到明亮的星星。“明星”也可以形容出色的人或物。同时,“Starbucks”的标志上也有一颗星,因此把“Star”译为“星”既和原名意思相关,又和品牌标志相关,也能让人产生美好的联想。而“bucks”在英文中通常指“美元”或“雄鹿”,并不能让人联想到咖啡,因此采取了音译的方式,译为“巴克”。合在一起,“星巴克”三个字简洁上口,更容易吸引消费者。

音义结合法,尤其是音和义都和原名称完全契合的译法,对译者而言是个挑战,甚至是可遇而不可求的异曲同工之妙。

(四)再创造法

有的国外品牌名称在译为中文时,会增加、减少或改变一些语言元素,甚至抛弃原名的特征,进行再创造,以便让中国消费者产生一些更贴近产品的美好联想。例如化妆品品牌“LA MER”,在法语里是“大海”的意思,但若直译为“大海”或“海洋”会显得比较平淡。而最终的中文译名“海蓝之谜”在原名意思的基础上增加了一些元素,让人联想到大海神秘、静谧之美,更加符合该产品作为高端化妆品的定位和特征。

美国的汽水品牌“Seven-up”之所以得名,据说是因为这种汽水含有七种原料,而其中的锂盐具有抗抑郁的作用,“up”的含义就是情绪的“向上”。但若直接译为“七上”则不能让中国消费者产生对应的联想。中译名“七喜”保留了“七”这个数字,而“up”则进行了变通,译为了“喜”。中国人看到“喜”字,自然能联想到喜悦之情,和原名中的“up”有异曲同工之妙。

再如美国宝洁公司的洗发水品牌“Rejoice”,在英文中意为“喜悦”或“高兴”,但是中国消费者不会将其与“洗发水”联系在一起。其中文译名“飘柔”抛弃了原名的音和义,进行了重新创造,让消费者联想到飘逸柔顺的头发,也不失为一种好的选择。

再创造法是品牌名称翻译中不得已而为之的一种方法,因为毕竟和原名称的音和义都有一些差距,甚至完全不一样,会影响消费者对品牌形象的统一认知。但是,优秀的再创造译名也能够给品牌一个全新的空间,拓展品牌的市场和消费群体。

四、结语

中国是世界上最大的消费市场,是众多国外品牌的必争之地。作为中国消费者认识产品的桥梁,品牌名称的翻译在企业品牌建设中不可或缺。翻译精准的品牌名称是提升产品销售量和提高企业知名度的制胜法宝。品牌名称翻译不是简单的语言转换,而需要译者在充分了解两国文化背景、历史民俗等基础上,揣摩不同国家的消费者的语言联想习惯、审美倾向和消费心理,才能呈现出音、形、义俱佳的成功翻译。奈达的“读者反应论”是检验品牌名称翻译是否可行的试金石。译者在翻译时,应做好调研,看看中国消费者对品牌的中译名会产生怎样的联想,是否符合产品的特征和定位,是否有助于推广产品和提升品牌形象,这样才能挖掘品牌的潜在特征,增强消费者对品牌文化的认同,增加产品的销量,提升品牌的国际声誉。