虎杖人工栽培研究综述

2023-03-23刘开桃韦顺能陈建祥

刘开桃 韦顺能 陈建祥

黔东南苗族侗族自治州农业科学院,贵州 凯里 556008

0 引言

蓼科虎杖属植物虎杖(Reynoutria japonicaHoutt.)是一种传统中药材和民族药材,在我国有着悠久的药用历史。因市场需求渐盛,野生虎杖被大量采挖,产品渐渐供不应求。为保证市场供需平衡,部分学者开始研究虎杖人工栽培技术。为全面了解该领域的研究情况及所得成果,为寻找下一步此领域研究准确的发力点,笔者对中国知网、万方数据库中与虎杖相关的论文、技术标准进行统计分析,并对虎杖栽培相关的文章逐篇研读,纵向勾勒出我国虎杖栽培研究的历史演化趋势,横向展现虎杖栽培的主要研究成果,从中分析虎杖栽培研究的热点及薄弱环节。

1 研究热度变化趋势

图1 是笔者对中国知网和万方数据库历年收录的关于虎杖研究的文献数量统计(万方数据库收录的数据包含大量相关专利信息,统计中剔除了此部分数据)。从图1 可以看出,相关研究从20 世纪50 年代开始,之后年发文量以较慢的速度增长;20 世纪90 年代后,年发文量增长速度明显提升,并持续保持在较高的水平。

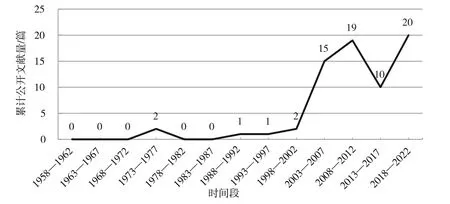

图2 是笔者对中国知网和万方数据库历年收录的与虎杖人工栽培相关的文献数量统计。从图2 可以看出,与虎杖栽培相关的文献发布量也呈现出与图1 相似的变化趋势。

图1 1958—2022年与虎杖研究相关的文献数量变化趋势

图2 1958—2022年与虎杖栽培相关的文献数量变化趋势

2 虎杖栽培相关研究热度和深度分析

笔者从中国知网和万方数据库查询到与虎杖栽培相关的论文(论著)70 篇。笔者将虎杖栽培过程分为种质资源调查和筛选、种苗繁育、田间管理、病虫害防治等4 个环节,并对这4 个环节相关发文量进行统计,详见图3。从图3 可以看出,田间管理类文章最多(32篇,占虎杖栽培发文总数的45.72%),其次种苗繁育类(27 篇,占虎杖栽培发文总数的38.57%),然后是种质资源调查和筛选类(7 篇,占虎杖栽培发文总数的10.00%),最后是病虫害防治类(4 篇,占虎杖栽培发文总数的5.71%)。

图3 虎杖栽培各环节研究发文量

3 虎杖栽培技术主要研究成果

3.1 种质资源调查和筛选方面

刘开桃等[1]调查发现,虎杖在贵州省黔东南苗族侗族自治州全境、遵义市东部及贵州省、湖南省、湖北省、重庆市交界地带分布密度最大,在贵阳市、毕节市、六盘水市、安顺市一带分布稀少,在黔南布依族苗族自治州西部、黔西南布依族苗族自治州及云南省曲靖市、昭通市中南部未发现有分布。佘瑶瑶[2]研究发现,虎杖野生资源在湖北省各地均有分布,产地较为分散,主要分布于十堰、黄冈、恩施、宜昌等市(县),在海拔5~1 860 m均有分布;同时,湖北省已开始人工栽培虎杖,并初步筛选出松滋市、公安县、房县军店镇、英山县龙潭畈村等地采集的虎杖种苗可作为优质种源。薛斌等[3]在太原市汾河公园内发现有虎杖分布,这是山西省境内首次发现有虎杖分布。朱勤等[4]介绍了虎杖新品种皖虎杖1 号的选育过程、品种性状、栽培技术及采收贮藏技术。刘自华等[5]研究发现,不同地区的虎杖质量存在差异,英山县、蕲春县、松滋市等地的虎杖质量较优,白藜芦醇和大黄素-8-O-β-D-葡糖为差异性成分。马云桐等[6]采用RAPD、ISSR 和SRAP 标记对虎杖种质资源进行遗传多样性分析及品质评价,发现虎杖种质资源在分子水平上确实存在较大遗传差异。甘晓燕等[7]研究发现,虎杖种质资源在分子水平上存在较大差异,基于iPBS 标记的虎杖基因型与地理属性有密切关系。

3.2 种苗繁育方面

尚斌等[8]以虎杖根茎作为繁殖材料,研究不同根茎节数、不同生根粉(ABT8)溶液浓度、不同浸泡时间对虎杖根茎繁殖效果的影响,发现将每段带3 个节的根茎用400 mg/kg 生根粉(ABT8)溶液在常温下浸泡4 h、阴干后穴植,出苗率最高(达85%)。湖北省市场监督管理局、十堰市市场监督管理局从选地与整地、种子采集与处理、播种、田间管理、病虫害防治、种苗出圃标准、生产档案管理等方面制定了虎杖种子育苗技术规程[9-10]。邓友军等[11]研究发现,虎杖采用种子繁殖方法时,播种前去除宿存花被,用400 mg/L 吲哚乙酸浸泡24 h、40 ℃温水浸泡2 h、超声波(600 W,40 kHz)处理1 h可显著促进虎杖种子萌发,提高发芽率。张俊等[12]研究发现,生长3 a以上的虎杖种子更适宜作为有性繁殖材料,虎杖种子采集后应保留宿存花被进行贮存,播种时应将宿存花被去除。张俊等[13]研究发现,适宜的水温和足够的浸泡时间有利于虎杖种子萌发,温度过高、过低均不利于种子萌发;虎杖种子为需光性种子,种子萌发时必须保证光照充足;覆盖透明塑料地膜提高地温的方式可使田间虎杖种子快速发芽;虎杖种子萌发前及幼苗生长前期不宜施用尿素等速效肥料。张来军等[14]研究发现,各种浓度的外源褪黑素(MEL)对虎杖的生长都有明显影响,低浓度的MEL(3.6 μmol/L)有助于虎杖茎、根生长,MEL浓度为6 μmol/L时虎杖的根长、根数、茎高、叶面积、生根率均达到最大或较大值,高浓度MEL(24 μmol/L)对虎杖生长有抑制作用。杨金库等[15]研究发现,利用全光喷雾育苗技术繁殖虎杖,在生长季可育苗四五批。该方法具有成本低、易操作、速度快等优势,将其与压条繁殖相互补充,可提高繁殖系数。王宇等[16]研究了虎杖嫩茎愈伤组织诱导和分化、不定芽的分化和生根、试管苗移栽和扦插及田间栽培所需要的条件,结果表明MS+6-BA 0.4 mg/L+NAA 1.2 mg/L 是诱导形成具有分化能力愈伤组织的理想培养基,MS+AgNO30.8 mg/L+6-BA 0.3 mg/L+NAA 0.1 mg/L 是愈伤组织和不定芽分化的理想培养基,1/3MS+IAA 0.4 mg/L+NAA 0.1 mg/L 是不定芽生根培养和试管苗生根继代培养的理想培养基,炉灰渣是试管苗移栽和扦插的理想基质;移植的试管苗具有长势旺盛、春季发芽早、秋季枯萎晚、根系发达等特点,其他各种性状保持不变。王庆等[17]将虎杖枝条直接埋入湿沙以繁育新苗,成活率在98%以上。该方法具有繁殖材料丰富易得、移栽易成活且见效快等优点,是一种新的快速繁殖虎杖的好方法。夏海武[18]以虎杖茎段为试验材料,研究虎杖组织培养与快速繁殖的适宜条件,结果表明虎杖在MS+6-BA 0.5 m/L+NAA 1.0 m/L+3%蔗糖+0.7%琼脂培养基上诱导愈伤组织效果最好,诱导愈伤组织的平均时间为11 d,诱导率为100%;在MS+KT 2.0 mg/L+NAA 0.4 m/L+3%蔗糖+0.7%琼脂培养基上不定芽分化率达100%,平均每块愈伤组织再生4.2个不定芽;不定芽伸长生长的最适培养基为MS+6-BA 2.0 mg/L+KT 0.5 mg/L+NAA 0.5 mg/L。宋庆安等[19]研究发现,虎杖组培苗移栽宜在疏松保水的苗圃进行,成活率可达93%;在温室大棚内移栽,并间歇喷雾,其成活率(96.25%)高于室外;组培苗移栽后覆盖薄膜成活率得到提高(达到95%),生长量也得到提高;是否进行消毒对虎杖组培苗移栽成活率影响不大;在水分多、空气湿度大的地方,移栽虎杖组培苗可提高成活率。宋庆安等[20]研究表明,用ABT6溶液浸泡,对虎杖组培苗瓶外扦插生根有很好的促进作用,浓度为50 mg/L 时效果最佳(扦插成活率达100%),且扦插成活率随溶液浓度的增加而下降;用NH4NO3和KH2PO4溶液喷洒叶面,有助于虎杖生长,NH4NO3主要对叶片数量和面积增长起作用,而KH2PO4对苗高生长起决定作用。易霭琴等[21]研究了虎杖组织培养与快速繁殖的适宜条件,发现0.2 mg/L IBA 最有利于芽分化,0.5 mg/L IBA最有利于根分化与生长,而NAA则不利于虎杖芽分化与根形成,且容易造成组培苗黄化。于树宏[22]筛选并确定了诱导虎杖幼芽分化的培养基为MS+0.05 mg/L TDZ+0.5 mg/L NAA,促进幼苗生长的培养基为MS+0.1 mg/L CPPU+1.0 mg/L NAA+0.5%活性炭,快速生根及壮苗的培养基为1/2MS+1.0 mg/L NAA+0.5%活性炭;以无菌组培苗幼芽为材料,经过器官增殖培养途径,两三周内可获得发育良好的完整植株,繁殖系数为5~7,炼苗移栽成活率为100%。

3.3 栽培管理方面

王强等[23]研究肥料种类和施肥量对虎杖生长的影响,结果发现“油菜枯+鸡粪”的肥料配方可以有效促进虎杖根茎生长,促进有效成分虎杖苷与大黄素合成。周佳民等[24]研究发现,强光条件下虎杖出苗快,适当的遮阴有利于虎杖植株生长发育,明显提高虎杖产量。潘标志[25]在杉树林下开展虎杖栽培试验,发现不同郁闭度、不同坡位和林地清理方式对虎杖株高与干物质积累都有影响,其中郁闭度影响最大,其次为坡位,再次为清理方式。陈玉娴等[26]研究发现,机械作业在虎杖栽培各个环节的应用能大幅节省成本,并提升工作质量。例如,在种子采收中,采用大型收割机作业,可节省成本约90%;在整地深翻中,机械作业不仅速度快、效果好,667 m2成本仅160 元;人工进行厢面、沟渠整理费时费工、成本高,机械作业能有效解决这些问题,667 m2成本仅130 元。余志芳[27]研究发现,虎杖在全分枝期前地上部分生长茂盛、生物量积累最快,其地上部分氮、磷、钾元素含量也高于地下部分,分别占全株氮、磷、钾元素积累量的72.7%、71.1%、68.4%,随后3 种元素含量开始下降;在全分枝期后,地下部分氮、磷、钾元素含量开始增加,枯萎期达到最大。虎杖对氮、磷、钾元素的敏感性为钾>氮>磷。施氮量在30.000~330.000 kg/hm2时,虎杖产量正相关增加;施磷量小于400.005 kg/hm2时,虎杖产量正相关增加,但是增幅较小;施钾量小于220.005 kg/hm2时无助于产量增加,大于220.005 kg/hm2时虎杖产量随施肥量的增加而大幅增加;3 种肥料的互作效应结果显示,随着氮和磷施用量的增加,虎杖产量增加,其中当施氮量为30.000~70.005 kg/hm2时产量增长幅度较小,施氮量大于70.005 kg/hm2时产量呈明显的正相关增加;氮和钾对虎杖产量的互作效应显示,施钾量较低时虎杖产量随着施氮量的增加而明显增加,施钾量较高时虎杖产量未随施氮量的增加而明显增长;磷和钾的互作效应显示,施钾量低于220.005 kg/hm2时虎杖产量趋于稳定,施钾量较高时虎杖产量随着施磷量的增加而大幅度增加。余志芳等[28]采用HPLC法测定虎杖中虎杖苷、白藜芦醇、大黄苷、大黄素及大黄素甲醚的含量,研究不同栽培年限虎杖发育过程中有效成分含量的变化规律,确定最佳采收时间,发现无论2年生虎杖还是3年生虎杖,虎杖苷和大黄苷含量2 次高峰期均出现在幼苗期和果期,白藜芦醇含量在花期和枯萎期时最高,大黄素和大黄素甲醚含量在秋季达到最高,得出虎杖采收在栽植后2年或3年均可进行的结论;从有效成分考虑,虎杖可在春季采挖;从产量考虑,虎杖应在秋季采挖。马云桐等[29]研究发现,在虎杖的生育进程中及时补充速效性氮、磷、钾元素,保持土壤养分均衡供给是确保虎杖品质的基础条件。陈静[30]研究了生长1~4 a的虎杖中虎杖苷、白藜芦醇、大黄素和大黄素甲醚含量的变化,发现随着生长年限的增加,虎杖苷含量先升后降,在第2 年达到峰值,但与第1年差异不明显;白藜芦醇含量第1年至第3年逐渐下降;大黄素和大黄素甲醚含量在第1年至第3年均呈现升高趋势,第3年达到峰值,第4年下降。

3.4 病虫害防治方面

刘自华等[31]研究发现,虎杖叶斑病病原菌为大黄茎点霉;该病原菌最佳的生长温度为25 ℃,pH 值为7~10 时生长状况较好,全黑暗或全光照环境适合该病原菌生长,使用偏酸性的肥料可破坏其适宜的生长条件;丁子香酚、丙环唑、喹啉铜等药剂对该病原菌具有显著的抑制效果,其中丁子香酚可作为首选推广药剂。魏士杰等[32]对秦巴山区药用植物虎杖根部腐烂的致病菌进行分离,筛选出致病菌株并鉴定为微球菌科微球菌属藤黄微球菌(Micrococcus luteus)。梁萍等[33]研究发现,虎杖叶斑病即锈病,其病原菌为两栖蓼柄锈菌;虎杖锈病多发生在其生长中后期,目前仅见危害叶片,茎与叶柄未见病斑。

4 讨论

在虎杖栽培研究中,种苗繁育和栽培管理是研究热点。在热点研究领域,许多学者做了大量重复工作,发表了许多内容重复的文章;而其他方面的研究却明显偏少,得出的成果不多,对于支撑虎杖栽培发展有所不足。同时,种苗繁育和栽培管理是技术难度小、生产实践中不存在难题的两个环节,将研究重点集中于此是对科研资源的一种浪费。从未来产业发展需求来看,今后学者应将对虎杖人工栽培的研究重点放在种质资源调查和筛选、新品种培育等方面。