“大班授课、小班研讨”在建筑力学教学中的探索

2023-03-22郑超宋新生朱凯张硕吕大为何宗耀

郑超,宋新生,朱凯,张硕,吕大为,何宗耀

(河南城建学院 土木与交通工程学院,河南平顶山 467000)

课程是人才培养的核心要素。然而,部分高校在课程设置上存在不科学合理的问题,成为人才培养的短板,是一个亟待解决的问题[1-2],不仅是新建本科院校、地方本科院校,部分 “双一流”建设高校同样存在这一问题,差别只是问题的轻重、问题的呈现方式不同。因此,教育部在《关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》中提出以学生发展为中心,通过教学改革促进学习革命,积极推广小班化教学等教学模式[3]。但是,由于我国高等教育师资力量不够、学生基数较大等原因,要完全从目前的大班教学向小班化教学转化,在短期内难以实现。“大班授课、小班研讨”教学模式是在顾及教育成本,又为全校学生提供平等教育机会的前提下,弥补大班授课不足的有效尝试[4]。

基于此,本文尝试在建筑力学课程中实施“大班授课、小班研讨”教学模式的改革,充分体现以学生为中心的教学理念,以保证教学目标的完成。

1 建筑力学课程目前存在的问题

建筑力学作为建筑工程类专业学生进行专业课学习之前必须学习的一门基础课程,课程理论性较强,需要充分调动学生的知识系统组织能力和应用能力,并融入课程学习中,这样才能有效帮助学生提高逻辑思维能力,提升其在实际工作中解决工程问题的能力[5]。因此,该学科的教学水平对学生的培养质量有重要影响。然而,该课程在教授中存在以下问题:(1)由于该课程和其他专业基础课程相比,教学内容深奥、抽象理论较多、涉及计算较多,学习过程较为枯燥,学生总体积极性不高。部分学生课上的理解有限,课下投入精力不足,被动学习,学习效果不明显。(2)通过近几年的改革,课时压缩较大,学生有效的上课课时不足,而课下学习效果不佳。(3)班级人数较多,一般情况下,班级人数在90 人以上,教学效果不佳。因此,应积极开展教学模式改革,强化理论和应用实践相结合,有效提升学生的知识总结能力和应用能力,有助于提升学习效果。

2 “大班授课、小班研讨”的优势

17世纪初,欧洲学者首先提出了班级授课制的基本概念,20世纪中叶,班级授课制形成了一个完整的体系。但是,随着普及式大学教育的开展,班级授课规模逐渐变大,学生参与度低、学习动机弱化、学生创新能力培养效果不佳等问题逐渐显现。20世纪初,美国大学开始大力推广小班研讨的教学模式,取得了良好的效果。到21世纪,小班研讨已成为全球一流大学的重要教学模式之一[6-8]。21世纪初,受美国大学影响,我国大学开始探索研讨课教学改革[9]。2003年,清华大学首开新生研讨课,随后浙江大学、上海交通大学、南京大学等一批高校也加入了探索行列[10]。但是,由于单独开设小班研讨课成本较高,各高校基于成本考量,目前“大班授课、小班研讨”是小班研讨课改革的主要模式。中国科技大学、厦门大学、湖南大学、黑龙江工程学院等在这方面做了比较多的探索。黑龙江工程学院对实行“大班授课、小班研讨”进行了比较深入的研究。这种教学与学习体系以教师团队合作教学为基础,以学生为学习主体,以良好的师生关系、协作的生生关系为纽带,是完善理论学习和自主研学的学习模式[11]。“大班授课、小班研讨”改变了传统“灌输式”教学,逐步提高了学生的课堂教学参与度,增强了师生互动。并且,这种教学模式保证了在有限的教学时间内学生有系统学习课程内容的机会,从而提升了学生的思维能力,最终增强了专业认同感。小班研讨作为大班教学的有力补充,更具有开拓性,能够更好地实现理论和实践相结合及学科有机交叉融合[12-14]。同时,“大班授课 、小班研讨”教学模式在一定程度上还促进了教师的相互交流,为丰富课堂内容提供帮助。

3 建筑力学课程“大班授课、小班研讨”教学模式实施方案

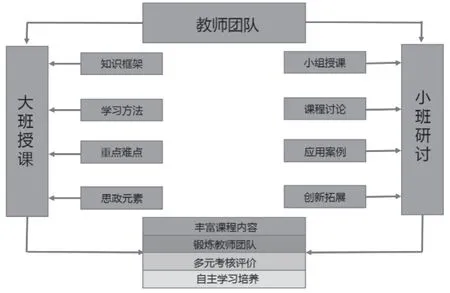

依据建筑力学课程的特点,在开展建筑力学课程教学的班级进行“大班授课、小班研讨”教学模式试点,通过“小班研讨”和“大班授课”的有机融合,凸显学生在课堂教学中的地位,充分体现以学生为中心的教学理念,提高学生在教学过程中的参与度,提高学生学习的专注度和积极性。取得了良好的教学效果。实施方案示意如图1所示,具体实施方案如下:

图1 “大班授课、小班研讨”教学模式

3.1 组建合理的教师团队

首先,在开始教学之前,组建5 人的教学团队,团队中20年以上教龄教师1 人、15年教龄教师1 人、10年教龄教师1 人、5年教龄教师1 人、新进教师1 人;高级职称2 人、中级职称2 人、初级职称1 人;博士学历教师2 人、硕士学历教师2 人、本科学历教师1 人。教学团队学历、教学年限、职称比例相对较好,可以形成老带新、高带低良性发展的教师团队。教师之间通过相互沟通、学习、听课,借鉴教学研究的成果,定期开展汇报交流会,交流教学经验,提高“大班授课 、小班研讨”的教学效果,以达到更好地完成教学任务的目的。

3.2 大班授课

原来的班级设置,学生数量达200 余名,考虑到班级过大教学效果较差,将大班规模严格限制到2 个班,不多于100 名学生,在教室进行理论授课。授课资源包括教学幻灯片、教材、提前录制好的教学视频、教学演示视频、学习通学习资源、课程试题库、课程案例库等资源。由于教学学时有限,大班教学主要为整体知识框架的讲授、课程重难点讲解、课程思政元素的导入及课程学习方法的引导等。课程讲授的主要内容有物体的受力分析、平面力系的合成和平衡、杆件四种变形、压杆稳定性等。

3.3 小班研讨

为了便于小班研讨教学的实施和组织,通过课前深入了解学生的认知水平、学习基础、爱好兴趣、性格等,将优中差学生有机组成各研讨小组,每个研讨小组不超过10 人,建立微信交流群,并设置上课固定座位,保证学生能随时随地交流学习内容和学习方法,探讨问题。小班研讨每周开展一次,可以是课内也可以是课外,时间安排较为灵活。小班研讨开展的方式如下:

3.3.1 小组授课

在大班授课之外,安排课堂教学时间,以小组为单位开展理论授课。教师提出需要讲授的知识点,引导各小组学生利用课外时间查阅相关文献资料,组织制作教学幻灯片。上课时教师随机抽取一个小组上讲台讲授知识,在课程教学中,学生通过思维的碰撞和实践,真正成为课堂的主人。整堂课下来,原本比较“枯燥”的力学课程课变得轻松有趣,课堂氛围活跃,学生用“自主、合作、探究”的学习方式,将被动学习转化成主动探究。学生自己讲课有助于打破长期形成的固有思维,让教师更加了解学生,并获得启发。有利于学生更好地吃透课程知识点,让学生独立思考能力得到提高,也增强了他们的自信心、语言组织能力和表达能力。

3.3.2 课程讨论

针对某一个知识点或某一个问题,尤其是一些学生不容易掌握的较为重要的理论知识,确定一个既符合教学要求又具有实际意义的题目。然后每个小组自行组织讨论,最终形成针对该题目的讨论结果,然后每组在课堂上阐述自己的理由和结论。各组之间可以进行辩论,最后,由任课教师根据讨论结果对各组课程讨论的内容进行评价。

3.3.3 应用案例

根据实际教学进度情况,在已学习理论的基础上,结合专业特点,安排学生对实际生活中的力学问题、工程灾难中的力学问题、课程实验等设定几个符合工程实际的应用案例。学生以兴趣爱好为基础,自由选择设定的应用案例,各组内部进行安排分工,对应用案例中的力学问题进行分析,最后组织应用案例答辩汇报。该种组织形式大大激发了学生的学习兴趣,对学生更深层次地应用课程理论知识指导实践具有重要意义。

3.3.4 创新拓展

各组根据所学的知识,在教师的指导下自主设计一些开放性的实验,根据应用案例,使用数值软件开展建模、分析,参加学校组织的各种学科与科技竞赛或创新创业大赛等,从而达到培养力学思维、提升创新能力、解决复杂工程问题和实践动手能力的目的。

4 实施效果及问题

4.1 实施效果

(1)学生总体对“大班授课、小班研讨”模式认可度较高。通过最新一期的学生评教结果,学生整体对基础知识、能力培养及对专业学科力学知识发展前沿的了解都非常满意。评教绩点同比提高5 个百分点。

(2)“大班授课、小班研讨”促进了学生之间的互动交流,加强了学生的团队协作能力和自主学习能力。同时,在注重共同学习的同时也有效促进了学生个体的发展。

(3)作为大班授课的有益补充,小班研讨的深入开展,对于学生系统地学习建筑力学知识的增强效果明显,特别是对于平时学生不好掌握的知识点,通过小班研讨很好地掌握了这部分知识。

(4)最后,“大班授课、小班研讨”还促进了教师团队之间的交流,开拓了思路,为课堂教学增加了更多有益的内容,同时也为采用更加科学的多元化考核提供了思路。

4.2 存在问题

(1)“大班授课、小班研讨”需要教师花费大量的时间进行课堂教学内容的设计和管理工作,有限的学时和绩效考核制约了教师教学创新的热情。

(2)本科学生现有的课程压力较大,“大班授课、小班研讨”教学模式的实施,需要学生在课外花费大量的时间和精力去完成资料收集和材料准备工作,面对本科其他课程的压力,很难有足够的时间和精力来参与建筑力学小班研讨活动。

5 结语

基于“大班授课、小班研讨”教学模式的优势,在建筑力学课程中开展教学改革,通过大小班结合的方式,更加注重以学生为中心、学生为主体的教学活动的开展,学生增强了对课程知识的深入理解和掌握,学生运用力学知识解决实际工程问题的能力进一步加强,加强了对学生团队协作、创新能力、自主学习等能力的培养,教学效果良好,为我校培养高水平应用型人才奠定了基础。