社课融合:提升大学生体育社团绩效的创新实践研究

2023-03-21李艳杰

李艳杰

(南京农业大学体育部,江苏南京 210095)

体育教学和课外体育同属于学校体育的范畴,都是实现学校体育目的任务的重要组织形式,二者之间彼此依存、相互促进。近20 年来,教育部、体育总局等部门乃至中共中央办公厅、国务院办公厅持续下发了《全国普通高等学校体育课程教学指导纲要》、《关于开展全国亿万学生阳光体育运动的决定》、《高等学校体育工作基本标准》、《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》等多个政策性文件,明确指出要“切实保证学生每天一小时体育活动时间”,“将课外体育活动纳入学校教学计划,加强学生体育社团和体育俱乐部建设”,“基本实现青少年熟练掌握1 项以上体育运动技能”,“促进学生养成终身锻炼的习惯”。在新时代背景下,高校体育改革应聚焦和践行“教会、勤练、常赛”的核心理念,以“促进学生养成终身体育锻炼习惯”为目标导向,均衡发展学校体育教学和课外体育活动这两个培养终身体育的车轮,补齐课外体育特别是大学生体育社团存在诸多不足,充分发挥大学生体育社团在高校体育中不可替代的独特作用,挖掘其在学校体育中的价值,促进大学生体育社团向规范化、制度化、品质化、规模化等方面发展。

本文以“社课融合”一体化培养模式为切入点,尝试将大学生体育社团的活动与专项体育教学进行深度融合,通过创新实践,完成了大学生体育社团组织绩效评价体系的构建,取得了大学生体育社团在人员数量、组织活动次数、成员运动技能、体育意识以及社团管理水平等社团绩效的大幅提升的效果,为大学生体育社团活动纳入体育教学管理体系,强化以“体”育人,实现“养成终身体育锻炼习惯”的目标提供理论与实践依据。

1. 研究对象与方法

1.1 研究对象

以南京农业大学气排球等八个专项体育课相同的单项体育社团为研究对象。

1.2 研究方法

1.2.1 专家访谈法

在构建高校体育社团绩效评估指标体系时,对部分高校体育部门教学主管、群体工作的负责人进行访谈。

1.2.2 实验法

以随机抽取的方式,将南京农业大学与专项体育课相同的篮球、气排球、瑜伽、羽毛球社团作为实验组,乒乓球、排球、健美操、武术社团为对照组,实验组按“社课融合”一体化模式组织开展教学与课外活动,对照组按原有的方式组织开展活动。实验结束后,实验组和对照组按构建高校体育社团绩效评估指标体系进行评估对比,形成实验结果。

2 结果与分析

2.1 大学生体育社团绩效评估体系构建

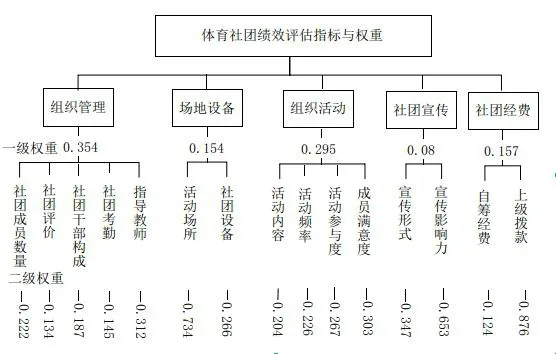

通过查阅整理文献资料,分析研究大学生体育社团现有绩效评价体系、借鉴绩效评估平衡记分卡法,构建出适合大学生体育社团绩效评估的框架体系(图1)。社员满意度等14 个二级指标,邀相关专家对已选定的评估指标进行打分,采用层次分析法确定各级指标权重赋值。运用“社课融合”一体化模式实验结果对构成体育社团绩效评价的相关指标进行分析调整。最终构建一个多维度体育社团绩效评价体系。

图1 体育社团绩效评估指标与权重

图2 “社课融合”一体化模式构建

2.2 “社课融合”一体化模式构建

“社课融合”一体化:是指将高校学生体育社团活动积极主动地与专项体育课教学内容深度融合。在“社课融合”一体化培养模式下,课上教师引导学生学习基本技术、技术运用,教会练习方法和基础理论知识与规则、裁判方法,专注如何“教会”,促进学生体育技能的习得;课后,各教学小组根据教学进度、内容自行组织复习或预习,社团负责检查各教学小组出勤,并开展技、战术辅导、培训等活动,保障“勤练”,促进学生锻炼习惯的养成;“常赛”是由体育社团指导教师与社团负责人共同参与设计多项与课堂教学相关的专项比赛,以及社团自行组织的杯赛、交流赛、邀请赛等多项赛事活动,提高学生技战术水平和团队协作能力,增加体育学习兴趣。体育社团与专项体育课深度融合下的“社课融合”一体化培养模式,不仅能够充分提升社团组织绩效,促进社团发展和教学质量的提高,而且是践行“教会、勤练、常赛”的高校体育改革核心理念的一项创新实践研究。

2.3 “社课融合”一体化模式对大学生体育社团绩效重点指标的影响分析

从图1 可看出,组织管理和组织活动所占权重最高,分别为0.354 和0.295,说明这两项指标是进行大学生体育社团绩效评估的重点指标。这与大学生参加体育社团主要为培养兴趣、提高专项技战术水平、增加社交圈以及促进锻炼习惯的养成是分不开的。社团场地设施以及社团活动经费所占权重分别为0.154 和0.157,所占权重虽不及组织管理和组织活动两项,但却是影响社团活动能否顺利开展以及开展规模的重要因素。

2.3.1 “社课融合”一体化模式对社团组织管理的影响

组织管理反映了社团成员数量、指导教师、社团评价、社团考勤等指标的重要性,其中社团成员数量权重为0.222,占比较大。从表1 看出,实验组社团成员人数远超对照组,原因主要有三:其一,实验组专项课的学生自然为该单项社团成员;其二,社团课后锻炼有专人日常考勤,考勤与体育课平时成绩挂钩;其三,社团安排专人适时分享学习经验,及时了解社团成员的专项知识技能状况,结合教学进度对相关专项技战术、规则等进行辅导,并鼓励吸收优秀社员加入社团管理团队,参与考勤、培训等工作,有效地激发了学生参与活动的兴趣。组织管理中教师指导权重最高,占比为0.312,实验组教师一周一次的指导,能高效精准地解决学生课后锻炼中遇到的问题,提升学生对技术动作和相关理论知识的掌握水平,较好地实现了课内外锻炼的衔接,是影响“社课融合”质量的重要因素;而对照组在教师指导方面缺失严重,加之活动缺乏必要的考勤,学生参与活动的随意性大,新入社社员技术动作掌握不全,归属感差,对社团发展不利。社团评价在组织管理中所占权重虽不高,但能综合体现社团干部选拔的合理性,教师指导的效果,社员的活动次数以及对社团活动效果的认可程度,可以体现社团绩效评估的公平性。从表2 可看出,对照组在评价过程中对社团干部考核以及指导教师的指导认可程度较低,对社团活动的次数及活动的类型不满意。实验组社员对所在社团的评价满意度较高,因为学生在评价过程中能够真正地参与其中,对社团活动的形式内容以及干部的选拔有建议权,还能凭借在社团活动中的表现被选入社团管理层,校团委每年会表彰优秀社团和社团干部,每个社团成员的价值能得到体现,提高了社团活动的参与度和积极性,促进社团绩效的提升。

表1 社团组织活动与组织管理对比

表2 社团场地设备经费保障对比

2.3.2 “社课融合”一体化模式对社团组织活动影响

组织活动反映了社团的活动内容、活动频率及社员活动参与度和满意度。其中成员满意度所占权重最高,为0.303,说明在大学生体育社团中处于主体地位的学生对于社团的满意度具有非常重要的意义。表1 中,对照组学生在活动参与度以及满意度上都不太满意,这与社团组织活动缺乏计划性以及活动单一,缺乏趣味性有很大关系,同时分析表2可知,对照组社团一个学期基本组织一次活动,有些社团甚至没有活动,社团中社员能力不一,能够参与到活动比赛中的成员数量很少;实验组在活动内容上非常丰富,不同级别活动内容可满足不同水平的社员,检验教学效果的单项技战术团队赛,使团队每个学生都能够参与其中,在体验体育竞赛魅力的同时提高技战术水平,在团队协作中收获胜利的喜悦和运动的快乐,学生参与运动的主动性和积极性大幅提高,进而把参与运动发展成自觉行为,坚持锻炼的习惯就会养成。“社课融合”一体化模式下,体育社团成为体育课学习的实践阵地和终身体育教育的第二课堂,社员的归属感强,活动参与度及满意度高。该模式增强了体育社团的集体凝聚力,推动了社团的持续发展,也提高了学生的自主锻炼意识,促进了大学生体育社团绩效的机制性提升。

2.3.3 “社课融合”一体化模式对社团场地、经费影响

社团活动场地设备,社团活动经费以及社团的宣传活动主要涉及社团活动的事务性问题,所占社团绩效评估权重不高。对比发现,对照组社团活动场地相对不固定,室内场地使用率低,社团活动器材设备老旧,社团活动主要依靠租借场地和购买相关器材开展,但由于经费有限,基础资源投入限制了社团活动的规模和频率,不能更好地满足学生对场地器材的使用需求,削弱了社团活动的质量和影响力;实验组社团活动由于与体育课进行了融合,体育部在社团活动场地以及体育器材使用方面会给予支持,每周会根据社团活动计划安排相应场地,为社团节省较多资金,保证社团活动能够稳定高效地开展。社团活动经费是保障社团活动顺利开展的基础,表2 显示,对照组体育社团的活动经费一般由团委根据组织活动规模进行拨款,往往是资金不足,仅能用于开展单次活动,导致社团活动规模和发展不足;实验组社团每次活动经费来源方面,既能够按计划得到团委资助,又能得到体育部给予的有关竞赛文稿打印和奖品等方面的支持,大大提高了学生参与活动的热情,扩大社团活动开展规模,有效提升了社团活动绩效水平。

3 结论与建议

3.1 结论

3.1.1 实验证明,实验组在社团的组织管理、组织活动、场地设备和社团经费保障方面均优于对照组,“社课融合”一体化模式是一项能机制性提升大学生体育社团绩效的重要举措。

3.1.2 创新实践表明“社课融合”一体化模式是践行“教会、勤练、常赛”核心理念、促进学校体育教学和课外体育活动均衡发展的可行路径。

3.1.3 “社课融合”一体化模式能够贯彻以“体”育人,引导大学生体育社团向规范化、制度化、品质化、规模化等方面发展,促进大学生养成终身体育锻炼的习惯。

3.2 建议

在新时代背景下,校团委和体育主管部门对构建高校体育“社课融合”一体化模式都应持积极开放、鼓励支持的态度,要大力扶持学生体育社团主办专项体育活动,简化活动审批程序,鼓励社团承办全校性乃至区域内高校的单项体育比赛;强化社团指导教师的管理,提高教师指导工作的待遇;细化量化绩效评估体系中各级指标,增加过程性评价指标,组织评选先进体育社团和优秀体育社团干部,提升大学生体育社团绩效,确保高校体育“社课融合”一体化模式行稳致远。