新冠疫情背景下运动员心理问题干预方法探究

——运动员B 的心理危机干预实例

2023-03-21刘书强张忠秋檀志宗

刘书强 张忠秋 邱 俊 檀志宗

(1.北京体育大学心理学院,北京 100086;2.上海体育科学研究所(上海市反兴奋剂中心);上海 200030;3.国家体育总局体育科学研究所,北京 100084)

新冠(2019-nCoV)疫情给人类的生活造成了深远的影响。世界卫生组织(WHO)宣布,将新型冠状病毒疫情列为国际关注的突发公共卫生事件(PHEIC)。疫情初期,各级各类体育赛事纷纷暂缓或取消,2021 年东京奥运会也被迫延期。国内各项体育赛事也随即暂停或延后,运动员就地封闭训练,暂停一切外出训练和比赛计划。疫情防控形势给人们造成了一定程度的恐慌和焦虑情绪,而在疫情造成的紧张情绪和训练负荷的双重压力下运动员的心理状况势必会发生变化,产生不同程度的心理问题。

竞技体育的本质就是力争胜利,然而没有了竞技比赛,胜利也就无从谈起。运动员每天面临刻苦训练,提升运动成绩以及在比赛中完美发挥,取得良好竞技运动表现的巨大压力,很容易使运动员产生生理和心理上的疲劳积累。Gouttebarge.V, et al (2019)对现役和已退役优秀运动员心理健康状况进行的一项meta 分析研究表明,22 项研究中,纳入的现役精英运动员数量从2895 到5555,其中运动员心理健康障碍的发生率从19%(酒精成瘾)到34%(焦虑/抑郁症状)不等[1]。此次新冠疫情导致我国各级各类体育比赛全面叫停,各运动队也就地训练,实行封闭式管理,群体应激压力陡增。双重压力下,势必引起运动员一系列的心理生理应激反应和躯体症状。国际奥委会(IOC)、国际运动心理学会( ISSP) 、欧洲运动心理学会(FEPSAC)等相关国际体育组织就曾多次发表声明,呼吁相关体育组织在关注运动员完美竞技表现的同时,也应加强对运动员心理健康的关注[2-5]。近年来,国内各领导部门虽然也多次从国家层面提出加强高水平运动员心理健康体系建设的相关政策,但相关领域的研究实践仍然很少。

本研究以案例的形式,对新冠疫情期间运动员B 的应激性心身障碍表现进行描述,运用焦点解决短期心理咨询技术,结合呼吸-肌肉放松、正念冥想等心理技能训练,帮助运动员缓解应激症状,改善运动员睡眠和心理状态,并通过心理学量表的测试结果对干预效果进行佐证,以期为广大运动心理学工作者提供借鉴,呼吁相关部门关注疫情期间运动员心理健康。

1 背景资料

1.1 运动员基本情况

来访者B,某省赛艇运动员,男性,23 岁,身高182cm,体重72kg,一级运动员,汉族,无宗教信仰,异性恋取向。因训练时心脏刺痛,胸闷、心悸以及睡眠问题,担心心脏问题,由领队介绍前来咨询。进行初步筛选会谈后,签订知情同意书。

1.2 家庭情况及重要生活事件

运动员B 来自S 省某县的农村,家庭经济条件一般。B从小在S 省练习赛艇,训练刻苦认真,2016 年被SH 引进,2017 年全国赛艇锦标赛男子轻量级四人单桨无舵手第二名。

2019 年12 月起随队在浙江省某训练基地训练,2020年春节期间,由于疫情原因一直在训练基地封闭训练,未能回家与家人团聚。2020 年3 月,在一次大强度训练课中突然感觉心脏刺痛,随即出现胸闷、心悸等症状,坐立不安,担心自己心脏出问题,会猝死,要求去医院检查。当天去医院检查,确认心脏正常后,仍担心自己心脏有问题,担心会猝死,因此暂停训练,由队医陪护,情况稍有好转。

5 月初返回SH 训练基地,返回后因疫情防控要求,对其进行隔离观察、不能随意外出活动,饮食由队友定时送达,随即出现一个人在房间感觉胸闷、心慌,甚至窒息感,尤其晚上睡觉时,躺在床上,自感胸闷、窒息,濒死感强烈,多次深夜向领队、队医要求就医,反复送医检查并无异常。领队、队医不胜其扰,医生建议进行心理咨询。

2 运动员心身障碍原因分析

心理问题的产生通常与生活事件和社会环境有关,尤其是人们生活中遭遇的重大负性生活事件以及不可抗拒的自然灾害等,会给人们造成一系列生理心理应激反应,并最终导致心身障碍的发生。运动员的心理问题主要与运动队的环境以及运动员的心理疲劳有关。运动员心理疲劳产生的原因主要有内源性和外源性两个方面,内源性原因主要有运动员的认知因素和人格因素等,外源性原因主要包括训练比赛、社会环境及运动员社会支持系统等方面[4]。竞技运动训练通常较为枯燥乏味,训练形式单调沉闷,且训练负荷繁重巨大;训练基地一般设置在较为偏远的郊区,远离繁华喧闹的城市,同时,为了队伍管理的便利,通常较为封闭,缺乏必要的调节措施;运动员主要的社会支持系统则由体育组织、教练、队友、家人、朋友及科研团队等构成,与教练员、队友沟通不畅,与家人朋友联系不够紧密,这些都会给运动员造成一定的心理压力。

运动员在大强度训练课中,由于训练强度刺激,导致暂时性心肌缺血,出现短时心脏刺痛感,是正常现象。但是,持续近半年的新冠疫情加重了训练、环境及社会支持系统给运动员带来的心理压力。案例中运动员B,多次要求就医,医院检查结果显示其心脏并无器质性病变,其他方面检查均正常,经过医生及领队多次劝说,仍然持疑虑态度,并且伴有强烈的焦虑情绪。其出现躯体性症状的主要原因在于:第一,运动员长期的训练备战,训练环境相对封闭单一,缺乏必要的调节措施,导致生理和心理的疲劳堆积,造成训练动机下降;第二,新冠疫情影响,运动员正常的比赛、生活节奏被打乱,运动员不能随意外出活动,减少了与外界家人、朋友交流的机会,尤其是春节期间,运动员无法回家与家人团聚,导致运动员社会支持系统的削弱,更容易出现心理问题。

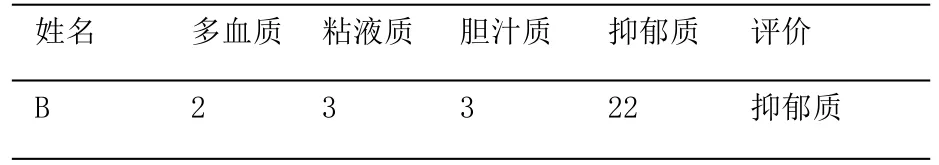

通过心理测试结果发现,B 的气质类型为抑郁质。教练和队友反映,B 在日常生活中,情绪体验较为深刻,往往因一些小事动感情,具有高度的情绪敏感性,对外部环境敏感。行事优柔寡断,表现为自信心不足,不善言谈,缺乏活力。测试结果与教练员及队友对其的评价较为一致,并且得到本人的认可。

表1 运动员B 气质类型报告

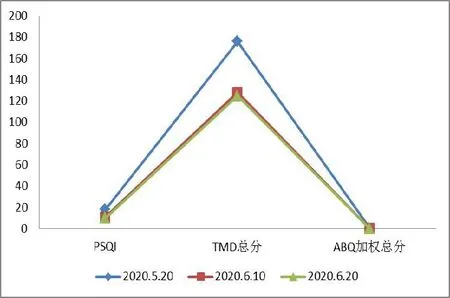

匹兹堡睡眠质量问卷(PSQI)、心境状态量表(POMS)、心理疲劳状态问卷(ABQ)的测试结果显示,B 的心境状态量表(POMS)总分TMD 总分为176,为中度负性情绪状态[7];心理疲劳状态ABQ 加权总分为0.55,心理疲劳状态较为严重[8];匹兹堡睡眠质量问卷得分为18,睡眠质量很差。

由此可见,较为严重的心理疲劳,中等负性心境状态,以及较差的睡眠质量对运动员的训练和生活造成了很大的负面影响。同时,B 的抑郁质气质类型使得他对封闭的训练环境性具有较强的敏感性,而疫情的影响加剧了训练环境对其心理的影响,同时疫情还使B 的社会支持系统被大大削弱,最终导致其出现心理健康障碍问题。

3 运动员心身障碍问题的心理调节手段

考虑到药物使用的副作用及兴奋剂使用风险等限制条件,对于运动员心身障碍问题而言,心理干预比药物干预更加适合[9]。国外关于运动员心理问题的心理干预方法有很多,例如人本主义干预、心理动力学干预等,其中认知行为疗法(CBT)的应用最为广泛[4]。近年来,国内也有一些运动员心理干预的案例报道,干预方法主要集中在正念干预、音乐疗法等[10-12]。另外,书法、跆拳道等中国传统文化的干预方式也逐渐受到国内学者的重视[13-15]。在众多心理干预方法中,焦点解决短期咨询与运动员心理问题具有较高的契合度,可以有效地解决运动员心理问题[14]。本研究从运动员心理疏导和心理技能训练两方面入手,介绍运动员B 的心理问题解决方法。

3.1 通过心理疏导进行认知干预

长时间高强度的训练和竞赛压力,容易造成运动员的生理和心理上的疲劳,进而对运动员的认知、情绪以及行为方面产生消极的影响[17]。来访者自述,从2019 年12 月一直在外地基地训练,某日训练时感觉心脏刺痛,呼吸不畅,有窒息感,担心心脏有问题,希望就医,此后无法正常训练,进行调整休息。返回SH 后,被隔离在宿舍,不允许外出。一个人在房间,自感房间狭小,有压迫感,烦躁,坐立不安。晚上一旦躺在床上,就会感到胸闷、心悸,希望有人可以陪在身边,担心会窒息、猝死,无法入睡,迫切希望就医。反复多日都是如此,到了医院等待就医时也有急迫感,担心就医不及时猝死,迫不及待地需要注射药物。药物注射完成后感觉好很多(所注射的药物成分为盐酸异丙嗪,主要功效是镇定、助眠,医院处方见附件)。

咨询过程中,咨询师耐心地倾听运动员关于症状和情绪的描述。对运动员的描述内容进行无条件地积极关注,并引导B 宣泄自己的焦虑情绪,表达内心真实的诉求。使用焦点解决短期咨询中的一般化、预设性询问、奇迹询问以及共情、无条件关注等心理咨询技术,对B 进行心理咨询疏导。B 其实是通过躯体上的症状表现,表达了需要被关注、需要有人陪伴以及加强与外界沟通的心理诉求。

一般化技术的应用:心理咨询人员耐心地向其解释,大强度训练造成心肌暂时性缺血,出现心脏不适,属于运动训练过程中的正常现象,每一位运动员都可能会遇到此类情况,只需要经过短暂的休息调整便可恢复,不会对其造成任何不良影响。医院检查结果显示,他的心脏机能是正常的,并不存在器质性的病变。他感觉到的心悸、胸闷是因为紧张焦虑的情绪造成的生理反应。

积极关注:心理咨询人员详细地向B 解释新冠疫情的情况,向他说明,面对新冠疫情,每个人都会出现焦虑恐慌的情绪,并不是他一个人有这样的心理感受。队伍疫情防控管理规定,包括对其进行隔离观察、核酸检测等做法都是本着对其负责的态度采取的措施。目前,中心领导、领队教练等都十分关心他的情况。心理咨询人员积极跟中心领导、领队沟通,在条件允许的范围内允许其在早晨和傍晚在没有运动员训练的时间段去训练场周围活动(因其核酸检测结果尚未明确),并在领队的积极协调下为其调换住宿房间。建议其一个人在房间时,可以通过手机、微信等通讯手段加强与家人朋友的联系,还可以做一些自己感兴趣的事,如电子游戏、听歌、看书等。在没有困意的时候,可以做上述事情分散注意力,没必要强迫自己睡觉,顺其自然,等到有困意时再睡。同时建议其在感到胸闷、心悸的时候,用冷水洗洗脸或在允许的情况下到户外活动,等到核酸检测结果出来后,生活和训练就会回归正常。

经过几次心理疏导,B 认识到他的躯体症状其实是自己内心诉求的外显表现,运动队领导、教练和领队的关心也让他感受到了集体的温暖和关怀。通过加强与家人、朋友的联系,有效地增强了其社会支持系统,并且对自己隔离观察期间的时间和作息进行了合理的规划,充实了无聊的生活。运动员的躯体症状得到缓解,心悸、胸闷、窒息感逐渐消失,心理状态和睡眠质量也有所改善。

图1 心理干预前后运动员心理测试结果变化趋势

3.2 通过心理技能训练进行行为干预

人类的身体和心理是有机统一的整体,相互影响,相辅相成。良好的情绪状态会给人的身体健康带来积极的效应,相反长时间的负性情绪势必给人们的健康造成不良影响[2]。心理技能训练是指有目的、有计划的,采用某种方法和手段,对运动员的心理和行为施加影响,并对其身体和心理进行专门化、系统化的训练,最终达到提高心理技能的过程[22]。目前,心理技能训练已经被广泛应用于体育运动领域,用以帮助运动员提高竞技表现水平[19-20]。

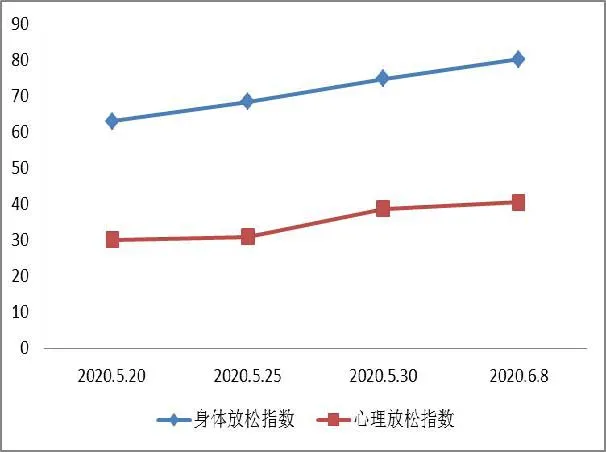

在心理咨询疏导的间隙,心理咨询师使用伟思生物反馈设备对B 进行呼吸和肌肉放松训练,利用软件系统的游戏环节及正念冥想训练,提高其心理调节能。每次训练环节包括5 分钟呼吸放松,15 分钟渐进式肌肉放松,15 分钟冥想放松以及15 分钟左右的游戏环节,每次训练时间为45—60分钟。伟思生物反馈系统通过采集运动员皮电、皮温及心率变异性指标,得到运动员的身体放松指数和心理放松指数。

图2 运动员身体心理放松指数变化趋势

心理训练的数据一方面印证了心理量表的测试的结果,经过多次心理咨询疏导和心理技能训练,B 的心理疲劳水平、心境状态以及睡眠状况都有所好转;另一方面也证实了心理训练工作所面临的身体放松较为容易,心理放松较困难的问题。从数据来看,经过几次伟思生物反馈心理技能训练B 的身体放松指数和心理放松指数都有了明显的提高。说明心理训练具有一定效果,这一点也得到了教练员和运动员的证实。

4 讨论

受新冠疫情影响,2020 年东京奥运会成为奥运史上首次因非战争原因延期的一届奥运会。奥运会的延期也给教练员、运动员的心理造成了巨大的冲击,为了降低这一影响,各国出台了各种干预政策,为教练员、运动员提供心理支持和援助[21]。

竞技体育环境下,运动员竞技能力的波动变化容易引发运动员一系列生理或心理问题,如焦虑、抑郁、失眠、头痛等。新冠疫情造成的封闭和奥运会延期的应激压力加重了这一趋势。由于运动员所处的社会环境相对简单,应激刺激相对单一,因此针对性地进行心理咨询和疏导效果也较为明显。心理咨询作为解决心理问题的最直接最有效的方法,已经在各种临床问题和社会群体中被广泛地应用,但在运动员这一特殊的社会群体中的应用却鲜有所见。一方面可能是运动队管理层面对运动员心理问题缺乏足够的重视,运动员出现类似的问题后,更多进行思想引导和教育[22],而不是转介给专业的心理学工作者;另一方面,运动员对于心理学知识缺乏足够的了解,遇到心理问题通常自行消化,没有向心理工作者寻求帮助的意识[23]。更深层次的原因在于,社会群体对心理问题的污名化以及由于接受心理援助造成的教练队友,甚至是家人朋友对其的嘲讽,导致其产生的耻辱感、寻求帮助过程中的消极经历等,都是导致运动员对心理咨询望而却步的重要原因[24]。

经过咨询访谈,在咨询师的积极引导下,B 意识到其躯体症状的主要原因来源于长时间运动训练造成的心理疲劳和新冠疫情带来的应激反应,结合咨询师传授的身体心理放松技术,改善了睡眠状况和心理状态,运动员咨询前后的睡眠质量(PSQI)、心境状态(POMS 总分TMD)以及心理疲劳状态(ABQ 问卷)都有了明显改善,说明心理咨询和心理技能训练可以有效地缓解运动员的躯体症状,有效地解决运动员的睡眠障碍和心境状态问题。

由于来访者的运动员身份、训练生活环境以及咨询师长期服务运动队,与来访者较为熟悉等因素,导致在竞技运动心理咨询过程中,心理咨询师可能会省略运动员的背景资料调查和测试的步骤,这既是竞技运动心理咨询的天然优势,也是竞技运动心理咨询的不足之处。

5 结语

运动员始终要面临训练和比赛的压力,久而久之会形成不同程度地生理和心理上的疲劳积累,并最终导致运动员心理问题的产生。在新冠疫情这一应激刺激导火索的作用下,运动员很容易产生一系列的心理生理反应,甚至是心身障碍问题。这时运动员需要的是及时有效的心理调节,心理咨询师需要用最短的时间、最有效的方法来帮助运动员调整心理状态,缓解躯体症状。本研究运用心理咨询技术,结合放松训练、表象训练、行为程序等心理训练技术,有效地帮助运动员调节了心理状态,缓解了运动员的躯体症状。目前运动员已经恢复训练,积极备战明年的全运会。希望可以通过本文的阐述,呼吁相关部门加强对运动员心理健康问题的重视,减少心理问题在运动员群体中的污名化,重视加强运动员的社会支持系统建设,同时引起广大心理学同行加强不同心理咨询方法在运动员心理问题解决中的推广应用。