高校教师骨质疏松症及骨折风险评定

2023-03-21王晓倩李非凡黄凯彦苏晨曹玉蓉廉世豪关文凯

王晓倩 李非凡 黄凯彦 苏晨 曹玉蓉 廉世豪 关文凯

(太原工业学院体育系,山西太原 030008)

骨质疏松、糖尿病、阿尔兹海默症被列为世界三大老年性疾病,成为全球关注的健康问题及研究热点。随着全球人口老龄化,骨质疏松症已成为严重的公共卫生问题。中国卫健委最新调查数据显示:我国50岁以上人群骨质疏松症患病率为19.2%,有近9000 万中老年人存在骨质疏松症威胁,是绝经后女性及老年人常见病、多发病[1-2];是导致骨折、致残、病死主要原因,严重影响中老年教师晚年生活质量[3]。由于中老年人随着年龄增大,身体各方面机能也随之下降,尤其会出现骨骼矿物质含量降低,骨骼强度下降等问题,大大增加了骨折风险。骨密度(BMD)是衡量人体骨强度的重要指标,反映骨质疏松程度,以筛查骨折风险。因此,本研究选取高校教师老年人群为研究对象,通过测试数据分析骨质疏松症及骨折发生几率及其影响因素。减少因骨质疏松症而导致的脆性骨折风险,以促进骨质健康发展,对提高高校教师群体教学科研工作和晚年生命质量具有现实意义。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

选取太原工业学院中老年教师111 人(其中男教师42 人、女教师69 人),要求未长期服用骨代谢药品、无运动障碍、糖尿病等影响骨代谢疾病。

1.2 研究方法

1.2.1 问卷调查法

设计“高校教师骨密度现状调查问卷”,内容:遗传因素(父母有无骨质疏松或骨折史和有无驼背等体型体态问题),郭强强等研究表明家族脆性骨折史等为骨质疏松症的危险因素[4];后天因素:身体健康情况(骨折和类风湿关节炎史、40 岁后身高是否减少?身体质量指数(BMI)是否小于19kg/m2?是否曾服用类固醇激素连续超过3 个月);生活和饮食习惯(吸烟和饮酒、日运动量、是否有营养补充意识?日户外活动时间等);还有地域、环境、种族、年龄、性别、体重、营养、机体活动强度等多方面因素[5]。本次问卷责成专人发放,与骨密度测量同时进行,当场填完回收。共计发放111 份,回收111 份,回收率100%,有效率100%。

1.2.2 实验法

(1)测试仪器

采用美国通用公司生产(型号Achilles Express)双能X 线超声骨密度测试仪。

(2)测试方法

测试部位选取人体下肢跟骨。因跟骨为人体承重骨,含95%松质骨。松质骨代谢是皮质骨的8 倍,对骨质变化敏感。跟骨两个侧面近于平行,软组织少,对测试结果影响小,跟骨与股骨、椎骨T 值又有很好的一致性。测试前,喷洒酒精至膜片两侧湿润。测试时,受试者左脚跟紧贴仪器底端置于仪器上,喷洒酒精至脚踝湿润,身体坐直,止语。

(3)指标选取

测试数据选择仪器自带的骨密度T 值、骨强度指数、骨折风险系数等指标。其中骨密度T 值表示受试个体骨密度强度与正常人巅峰期骨密度强度偏差情况,是衡量一个人骨质健康的重要指标;骨强度指数表示最大载荷值与每毫米标本长度内矿盐含量的比值,是预测骨折危险性的重要依据;骨折风险系数表示对个人患骨骼疾病的风险预评估。

(4)评价标准

骨密度T 值≥-1 为骨质正常,-1>T 值≥-2.5 为骨量低下,T 值<2.5 为骨质疏松;骨强度指数正常标准男性45~70 岁为90、女性45~60 岁为81~95、61~70 岁为74~80,低于正常标准则存在风险,指数与风险成反比;骨折风险系数≤2 为正常、>2 为偏高;骨质疏松程度标准,Ⅰ为骨质正常、Ⅱ为骨质少孔、Ⅲ为骨质疏松。

1.2.3 数理分析法

运用SPSS 26.0 计算机软件对问卷调查及骨密度测试数据进行统计分析,结果用均值±标准差(¯±s)、最大值、最小值表示,运用Pearson进行相关性分析,P<0.05 表明相关性显著统计学意义。

2 结果与分析

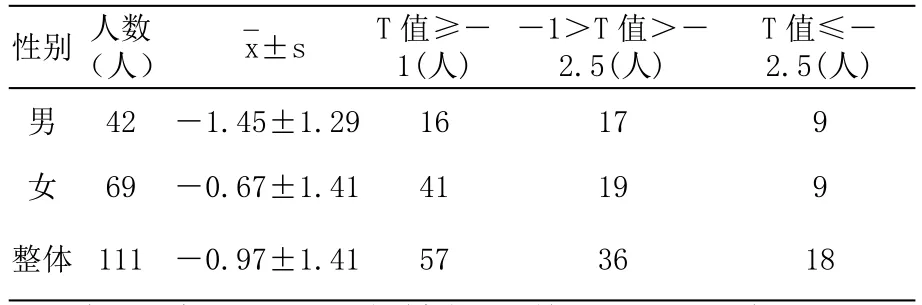

2.1 教师骨密度T 值

表1 结果显示:女教师T 值≥-1 者占59.42%、-1>T 值>-2.50 占27.53%、T 值≤-2.50 占13.04%;男教师T 值≥-1 者占38.09%、-1>T 值>-2.50 占40.47%、T 值≤-2.50 占21.42%;111位教师中有57 人(其中男16 人,女41 人)达到骨密度T 值标准,54 人(其中男26 人,女28 人)未达标。T 值≥-1 者占51.35%、-1>T 值>-2.50占32.43%、T 值≤-2.50 占16.22%;整体111 名教师骨密度平均T 值为-0.97,达到骨密度T 值≥-1 标准。女教师平均T 值为-0.67,达到骨密度T 值≥-1 标准,状况良好。男教师平均T 值为-1.45,未达到骨密度T 值标准,状况不佳。

表1 教师骨密度T 值(n=111)

2.2 教师骨强度指数

表2 结果显示:女教师中符合骨强度指数标准(女性40-50 岁≥90、51-60 岁≥81 和61-70 岁≥74 为正常)者占57.97%、不符合骨强度指数标准占42.03%;男教师中符合骨强度指数标准(50~80岁≥90 为正常)者占42.86%,不符合骨强度指数标准占57.14%;111 位教师有58 人(其中男18 人,女40 人)符合标准(占52.25%),53 人(男24人,女29 人)不符合标准(占47.75%);女教师平均年龄为54 岁,平均骨强度指数为84.85 符合骨强度指数标准,男教师平均年龄为59 岁,平均骨强度指数为86.76 不符合骨强度指数标准。

表2 教师骨强度指数(n=111)

2.3 教师骨质疏松程度评定

表3 结果表明:57 人(其中男16 人、女41 人)骨质正常,应继续保持良好生活方式与饮食习惯;36 人(男17 人、女19 人)为骨质少孔,应增加摄入含钙高食物(如牛奶、豆制品、小鱼虾等)或补充钙片,并进行适量运动,增加日晒时间;绝经期女性可采取相应药物治疗;18 人(男9 人、女9 人)为骨质疏松,建议到医院进一步检查和治疗,预防骨折发生。

表3 教师骨质疏松程度(n=111)

2.4 教师骨折风险系数对比分析

骨折风险系数>1.00,即存在风险;其系数越大,骨折风险越高。表4 结果表明:女教师中骨折风险系数≤2 占到59.42%、骨折风险系数>2 占40.58%;男教师中骨折风险系数≤2 占到38.10%、骨折风险系数>2 占61.90%;111 名教师有57 人(其中男16 人,女41 人)符合标准(占51.35%),54人(男26 人,女28 人)不符合标准(占48.65%);男教师和女教师平均骨折风险系数分别为3.94 和2.64,均>2,整体平均骨折风险系数为3.13,不符合骨折风险系数标准。骨折风险与骨强度在一定程度上存在着负相关的关系。也就是说,当骨强度下降时,骨折风险可能会上升;骨强度上升时,不易引起骨质疏松等多种骨骼疾病,相对来说骨折的风险性可能会降低。整体上表现为骨折风险较高,且男教师高于女教师。究其原因为男教师平均年龄大于女性,部分男教师有抽烟、喝酒不良生活习惯。

表4 教师骨折风险系数(n=111)

2.5 教师骨密度调查问卷的分析

(1)遗传因素

骨质疏松的遗传基因会提高骨质疏松患病率,调查表明:32 名教师的父母有驼背、骨质疏松、轻微跌倒后发生骨折史,其中18 人患有骨质疏松症,患病率为56.2%,Crepes 等学者的研究也表明遗传基因会对骨密度产生较大影响[6]。

(2)后天因素

乙醇摄入是导致男性骨质疏松发生的重要原因[7],调查中有7 人经常大量饮酒,7 人均存在骨质疏松问题,22 人有吸烟史,其中14 人存在骨质疏松,患病率为63.6%,吸烟时间与骨质疏松性骨折的几率成正比[8];成年后因轻微碰撞而伤到骨骼有18 人,其中有9 人骨质疏松,患病率50%;胡劲涛等认为心理对人体的骨密度、骨转换指标的含量、骨细胞因子的浓度及骨质疏松症患者的骨折率都有一定的影响[9]。过去1 年有跌倒经历或因为身体虚弱而害怕跌倒有15 人,其中8 人骨质疏松,患病率53.3%;身高降低幅度越大,骨密度指标越低,调查发现40 岁后身高比年轻时降低超过3cm有11 人,其中8 人骨质疏松,患病率72.7%,身高作为容易测量的体格指标,应该定期关注其变化,以早期发现和预防骨质疏松症等骨骼健康问题[10];体重较低(体成分指数低于19kg/m2)有6 人,其中5 人骨质疏松,患病率83.3%,刘芳等认为BMI较小人群,尤其是女性,应及时进行骨密度的检测及骨质疏松的筛查,以尽早防治骨质疏松[11];有类风湿性关节炎病史,其中3 人骨质疏松,患病率37.5%;4 人有甲状腺功能亢进、甲状旁腺功能亢进、1 型糖尿病、营养或胃肠道功能障碍(如克罗恩病、乳糜泻)病史,其中3 人骨质疏松,患病率75%;有14 人性激素不足,其中6 人骨质疏松,患病率42.8%;在饮食方面,中老年人一定要提高营养素摄入认知水平,加强奶、鱼虾、动物性食物、蔬菜、水果摄入量,以利于骨密度的增加[12]。日常生活中不注重补充维生素D 和钙有27 人,其中22 人骨质疏松,患病率高达81.4%;在身体锻炼方面,王立红等研究发现:中医传统运动可明显改善患者的临床表现,并有效延缓骨质疏松症的发生[13]。调查中大部分教师有运动习惯,但存在部分每天进行长时间晨练,虽然有较好精神面貌,但大多数骨质健康情况不理想。因为高强度或长时间身体锻炼会加速骨骼关节磨损,并且晨练没有充足日照。所以向中老年人群普及科学合理健身意识是急需解决的问题。

2.6 对教师骨密度调查问卷与骨密度指数的相关性分析

从表5 可看出,中老年教师选择问卷中“是”项个数与T 值和骨质疏松程度存在相关性其中T 值为负相关性,骨质疏松程度为正相关性。中老年教师的,年龄、T 值、骨折风险系数、骨强度指数均存在显著的相关性。年龄与T 值、骨折风险、骨强度为中等相关,而T 值、骨折风险、骨强度三者之间为强相关,其中T 值与骨强度指数相关性最大,其次为T 值与骨折风险相关性,再然后为骨强度与骨折风险相关性。因此,年龄虽然对骨密度T 值、骨折风险、骨强度存在影响,但不是骨密度指数下降的根本因素,所以科学生活作息、饮食习惯、身体运动对中老年人来说是有必要的。

表5 危险因素数量与骨密度指数Pearson 相关性分析

2.7 综合结果

2.7.1 学院中老年教师人群整体骨密度平均T 值为-0.97、骨强度指数值为85.57、骨折风险系数为3.13,骨质疏松症患病率16.22%,低于中国平均患病率(19.20%),说明教师骨骼健康状况整体良好,达到世界卫生组织(WHO)标准;

2.7.2 学院女教师骨密度平均T 值为-0.67、骨强度指数为84.85、骨折风险系数为2.64;男教师骨密度T 值为-1.45、骨强度指数为86.76、骨折风险系数为3.94,由此看出女教师骨密度状况优于男教师;

2.7.3 饮酒、吸烟、心理亚健康、40 岁后身高比年轻时降低超3cm 以上、身体质量指数(BMI)过低、消化系统及代谢病史、遗传史(父母有驼背)、骨折史(轻微跌倒所致)、营养(维生素D 和Ca)摄入不足、缺少科学运动指导(互相攀比、高风险行为)等,与骨质疏松症相关性有差异性显著统计学意义(P<0.05);

2.7.4 人体年龄与骨密度T 值、骨折风险、骨强度存在相关性,但差异性不显著。

3 结论

3.1 骨质疏松症及骨折的潜在风险并不是中老年人群的专利。随着年龄的增长,骨密度及骨骼强度下降是必然趋势。

3.2 加强体育运动,强化科学合理健身理论知识、摄入充足膳食营养素可减少体内骨矿物质流失,有效预防或减少骨质疏松症罹患及骨折风险,促进骨骼健康发展。

本研究的欠缺在于仅以骨密度测试指标作为评定骨质疏松与骨折风险依据,应结合其它指标,如生化检查血清钙、磷、碱性磷酸酶与代谢平衡试验,确保评定的严谨性与科学性。促进骨骼健康发展的运动处方应从骨骼肌、心肺功能及外化的精神状态等方面研发。基层医疗卫生机构应积极进行骨质健康知识宣传,加强骨质疏松症社会筛查,综合评估、量化不同人群发生的骨折风险;提高居民饮食营养搭配能力和钙元素摄入,鼓励民众参与科学合理身体运动,有效预防和减少骨质疏松及骨折发生。