投掷项群技术动作轨迹重叠区域迁移对技能的干扰

2023-03-21陈剑昌刘连山

陈剑昌 刘连山

(韶关学院体育学院,广东韶关 512005)

1 投掷项群关键技术环节诠释

1.1 投掷项群技术做功能量传递方式

投掷项目的链球、铅球、铁饼、标枪、手榴弹、垒球等器械轻重虽然不一样,但是他们之间的基本技术与做功原理是相同,尤其是最后用力以及动作缓冲均存在相同的技术要领,只是因器械重量关系,缓冲动作稍有区别。为了解投掷项群错综复杂的动作技术,拟定图1 作为能量(用力)做功传递路径图。图1 中数字6、7、8、9 作为右手投掷臂,10、11、12、13 作为左手投掷臂。

图1 能量(发力)传递示意图

1.2 投掷项群最后用力环节

最后用力环节是投掷技术难点,做功效率决定成绩的高低。就投掷项群而言,用力与发力是有差异,发力是建立在用力的基础上,发力出现在器械即将出手瞬间的再次加速时段。以右手掷标枪为例,从左脚着地至标枪出手的最后用力时间在0.10s~0.12s 之间,因此能否合理科学的用力是发力强弱的直观体现[1]。发力时间短于用力时间,发力是决定能量爆发大小的先决条件,最后用力是总能量在鞭体末梢的爆发过程,亦称为最后用力环节,较多学者和研究人员认为最后用力技术是从投掷步最后一步左脚着地时开始的至器械离手时结束[2]。器械出手瞬间产生了多关节链鞭体和杠杆式两种力量传导方式,最后产生极大的能量爆发,由前面各阶段产生和传递的能量在鞭体末梢爆发耗尽。产能、储能的鞭体质量越大,在越小的鞭体末端爆发的能量越大,爆发的速度也越大,作用在器械上的能量越大,器械飞行的初速度也越大,飞行的时间、距离越长。最后用力来源于蹬伸、旋转动作,指支撑腿接触地面瞬间,蹬伸腿产生再次加速(加大力量)开始至器械离开鞭体末梢的极短时间内所完成的用力技术动作。

1.3 投掷项群缓冲技术环节

出手后的缓冲技术动作质量要求较高,是界定投掷成绩是否有效的关键环节。由于最后用力动作完成,仍然保持一个较大的惯性动作,投掷者开始是下肢和髋主动发力,然后是较大的肌肉群和小肌肉群按顺序发力,力的作用迫使投掷者出现“悬崖勒马”的制动动作[3]。缓冲动作千奇百态,技术风格各有千秋,但器械出手后缓冲技术较普遍的有两种,一是快速地降低身体重心做垫步缓冲,一种是出手后右侧蹬伸腿代替支撑腿站位,身体围绕垂直轴做1800转动惯性的旋转形式,重心偏向圆心移动,形成稳固平衡站立姿势。背向滑步推铅球缓冲动作以第二次内扣动作的退让性形式,旋转式的推铅球代表瑞安·克鲁瑟(Ryan Crouser)交换步旋转方式;标枪缓冲技术以低重心收缩或前扑方式,如我国标枪运动员赵庆刚(Zhao Qinggang)扑跌形式,掷铁饼、掷链球多以单支撑原地旋转形式作为缓冲技术。

2 投掷项群最后用力技术轨迹重叠区域的网络交替

2.1 推铅球最后用力能量传递的重叠网络区域轨迹

支撑腿落地瞬间,由于惯性运动与身体制动原因,人体质点与铅球质点瞬间产生突停之时,蹬伸腿踝关节对地面再次蹬地用力产生了第二能量包E2,踝关节的再次用力与地面反作用力作用,使能量继续通过胫骨杠杆到达第二站点的膝关节;同样原理经过股骨杠杆鞭体快速传递至髋关节部,产生了第三能量包E3,E3急速形成更大的能量包E1、E2,此时会出现一个能量包在水平上的平移状况,则从支撑腿则髋部移动到蹬伸腿侧髋部,其能量的增加有多大;E3通过脊柱多关节鞭体快速传递到肩关节部形成E4,由于人体重心作用,E4主要聚集在蹬伸腿侧的投掷臂肩关节处,对称侧只是起平衡作用;E4继续通过肱骨杠杆快速上传至肘关节部形成E5,能量的传递都是以矢线方向运行,E5的成败可取决于肘关节瞬间状态,肘关节位置起决定性作用(迁移),同时也为最后末端能力做足准备;以桡骨、尺骨为杠杆极急传递到末端腕关节处构成最大能量包于鞭体末端的E6图1 示,被压缩到最小部位成为密度最大的能量包,呈“犬”字型爆发把铅球振飞出去。(图1 中没有E 的相关指示)

2.2 掷链球最后用力能量传递的重叠网络轨迹

当人体旋转至最后一圈时,左侧支撑腿触地后,链球仍然还在继续进行加速运动,直到肩轴逆时针扭转同髋轴呈“Х”状态的瞬间,右侧蹬伸腿爆发式的蹬地用力,同样在稳固的双支撑前提下,支撑腿强有力地上顶,把左侧髋部保持相对向前上方位置。蹬伸腿以前脚掌为原始支点踝关节兼有转蹬混合动作,形成踝关节脚掌→膝关节胫骨→髋关节股骨→肩关节肩胛岗→肘关节肱骨→腕关节尺骨、桡骨→手掌末端处爆发,使链球向左前上方飞出。链球和其他几项投掷的不同点是,左侧支撑腿一直都作为转动轴和支撑腿,双臂同时合力共同完成一系列复杂技术动作,肩轴与髋轴扭转交替幅度受到一定限制,但是由于双臂合力作用结果,导致产生更大的能量,最后于鞭体末端的E6上呈“>”型爆发。

2.3 掷铁饼最后用力能量传递的重叠网络轨迹

以右手投掷为例,左侧支撑腿通过空中划弧加速至直径左边时,左腿快速以点触形式落地,这时的髋关节及下肢已基本上垂直投掷方向矢状线,而上体躯干仍保留着背向投掷方向,上下肢以髋部为扭转交汇点,人体形成肩轴与髋轴的麻花扭转姿势呈“Х”型,即形成了拉满的弓,铁饼好似弦上的箭,成一触即发的紧张状态。就支撑腿触地的同时,右侧蹬伸腿在转动惯量储能作用下,快速、积极、猛力蹬地推髋,在稳固有力的双支撑基础下,把能量上传至鞭体末梢。掷铁饼最后用力的能量传递相对要比背向滑步推铅球复杂,包含了三个面和方向的做功和传递方式:首先是矢状面上的杠杆式传递方式,即脚掌为原始支点,使踝关节蹬地时能量通过胫骨杠杆,之后以膝关节为节点再通过股骨杠杆快速上传至髋关节大肌群处的两关节链的鞭体杠杆形式,视为脚掌→胫骨→股骨;其次是垂直面(稍有倾斜面)上的转动惯量做工形式,根据转动惯量定律不难发现,由于能量不是在髋部爆发,迫使能量急剧扩散,因人体形成肩轴与髋轴的麻花扭转姿势呈“Х”型,且人体继续旋转运动,能量再以躯干脊柱为导体路径呈鞭打形式上传到肩关节,左侧为平衡臂,吸收的能量较小,但由于左臂要保持人体平衡,小能量作离心完成制动,会产生较大的能量通过肩轴输送至右侧肩部,汇成一股更大的能量包;第三是冠状面做功形式,即躯干与肩轴垂直矢状面或即将垂直矢状面时,左侧平衡臂立即制动,能量压缩包快速通过以肱骨、尺骨、桡骨、手腕的杠杆复合鞭体肩轴→肱骨→尺骨、桡骨→掌骨传至手掌鞭体末梢处,能量压缩包在此处呈“大”字型爆发,把铁饼掷出的形式。

2.4 掷标枪最后用力能量传递的重叠网络轨迹

以右手投掷为例,当投掷者左脚支撑落地瞬间,同时配合右侧蹬伸腿做功,因为标枪几何重心在枪握把处上,远离了身体投影点,这时必须要有一个非常完美的技术动作组合即最后发力。支撑腿触底,蹬伸腿充分后蹬,在后蹬的同时产生转动,蹬转的角度与动作幅度大小跟技术有关,幅度与角度呈正比关系。蹬伸腿蹬地转体的同时,支撑腿配合蹬伸腿猛力前上蹬直,能够有效地提高出手高度,左侧腿发力从触地脚掌为原始力点,通过踝关节支点以胫骨杠杆再通过膝关节支点以股骨杠杆传递到左侧髋关节。右腿有蹬转动作,所以原始力点是在前半脚掌处,再以脚掌为鞭体通过踝关节支点,以胫骨杠杆传递到膝关节支点,最后以股骨杠杆传递到右侧髋关节处。蹬伸腿与支撑腿用顺序一样,但用力的方向矢量不同,左侧基本上呈直线“↑”(射线),右侧腿则呈折线“ㄑ”路径传递形式。下肢产生的能量上传到髋部汇聚第一能量压缩包E1;再以躯干脊柱为多关节链鞭体,快速上传到右侧肩部(引枪原因)形成第二能量压缩包E2;又以肩关节为转动支点,肱骨为杠杆传递到过度关节为支点的肘关节,在此处不形成能量压缩包,只是快速过度,就肘关节支点仍以尺骨、桡骨为杠杆把能量传递并形成了第三能量压缩包E3,仅在投掷臂即有三关节链鞭体,手掌为鞭体末梢,是能量压缩包爆发的场所。力量和能量的产生与传递顺序为:脚掌踝关节(双侧)→胫骨膝关节(双侧)→髋关节部大肌群→脊柱肩关节→肱骨肘关节→尺骨、桡骨腕关节→手掌末端爆发→标枪离手射出,能量压缩包E1﹤E2﹤E3,大肌群(大关节)产生的能量较大,但由于能量的积累压缩,最后在小肌群(小关节)末端爆发,其能量达到最大并呈“灭”字型爆发,由此可知,最后用力技术优劣决定了投掷器械的远近。

2.5 投掷项群综合技术动作轨迹重叠区域

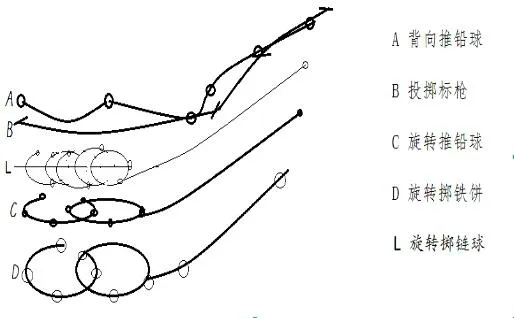

通过图2 质点等距滑行轨迹寻找项群用力过程、能量形成、传递形式等规律发现,握持器械方面没有相似技术,不存在技术迁移和干扰。助跑过程标枪没有干扰,但链球旋转技术L 与铅球旋转技术C、铁饼旋转技术D 等距滑行加速技术有较多的技术意识重叠。链球的旋转节奏稍快于旋转掷铁饼和推铅球,田径投掷项目中都存在动作节奏问题,链球与其他投掷项目相似,但运动员之间投掷速度节奏的个体差异大[4],即相互之间有一定的迁移和干扰。旋转式推铅球与旋转式掷铁饼自旋转动作开始,直到器械出手动作轨迹均存在重叠,旋转式推铅球与旋转式掷铁饼技术重叠区域比较多,技术迁移和动作技能干扰也较大。

图2 等距滑行轨迹示意图

如图2 所示,自器械离开身体开始至器械出手瞬间,A、B 出手轨迹重叠较多,就单纯器械出手而言,A、B 与L、C、D 之间无重叠区域,而L、C、D 三者之间轨迹重叠却较多。器械出手环节,标枪是由后右侧或后直线向前上方鞭打,标枪最后从中指末端拨打枪纵轴,这个出手动作会受投篮动作的干扰,标枪出手对于投篮形成正迁移影响,但投篮出手动作则对标枪出手形成负迁移,会对标枪技能造成一定干扰。铅球出手动作是推拨A,手掌向前上方右外侧推拨主要力点有无名指、中指、食指承担。标枪出手动作是手掌朝正前上方鞭打B,最后力点由中指承担,一是前上,一是前右外,都是腕关节为链接支点的爆发形式,即从肱骨杠杆肘关节→尺骨、桡骨杠杆腕关节→鞭体手掌能量传递开始出现轨迹重叠,两者有较多轨迹重叠区域,没有经过系统训练者,易形成A、B 不分,技术产生负迁移,技能发挥相互干扰较大。

3 投掷项群技术迁移对技能发挥的干扰

3.1 旋转加速过程技术对技能的干扰

有研究表明,当两项任务之间有共同的产生式或产生式的重叠时,迁移就会发生,迁移的产生不仅与共同因素的存在有关,而且也与学生在第一次学习时对该因素的掌握程度有关[4]。技能是技术的体现,是直观反映运动成绩,当运动员身体素质在同一水平状态下,技术越好越能体现出运动成绩,即运动技能与运动技术呈正比关系。要避免技能干扰,首先要清楚技术干扰动作的源头,实施教学或训练过程方能对症下药。依人体质点与器械运动等距滑行的轨迹重复区域图2 可知,在最后用力技术环节至器械于末端鞭体爆发离手止,首先是旋转加速的迁移干扰:链球的旋转加速受向心力影响,左侧支撑腿一直是身体的转动支轴,为了保持人体平衡与稳定,支撑腿屈膝顶撑,由于链球张力作用,身体相对后倾,在躯干角姿势链球、旋转式推铅球、旋转式掷铁饼存在迁移,对技能有干扰,同标枪项目不发生迁移,技能零干扰,但由于链球项目的稳固特性原因,链球运动员极少参加其余三个投掷项目。旋转式掷铁饼和旋转式推铅球的旋转预备开始时,蹬伸腿没有蹬离地面,身体基本保持接近垂直状态。蹬伸腿推铅球旋转上体躯干部扭转幅度相对掷铁饼较小(如图3 所示),主要发力源仍是保证下肢双支撑稳固的转髋蹬地加速,蹬离地面的蹬伸腿在空中绕垂直轴向左转动时,铅球比较低,幅度比较小,躯干倾角约在56.25°-65°,旋转半径较短;铁饼离地面的高度较高,摆幅较大,躯干倾斜角约在67.50°-78.75°,旋转半径较长。蹬伸腿落地轨迹基本重合,但没有技能干扰,支撑腿与蹬伸腿交换落地后的,继续旋转至器械出手前,支撑腿落地点有重复干扰,推铅球支撑腿靠近直径附近积极上顶,掷铁饼稍远离投掷矢状线继续积极偏左的上顶动作。两者蹬伸腿亦有干扰,推铅球蹬伸腿有明显的推(蹬)拉动作,铁饼则积极快速蹬离动作,支撑腿受到用力方向与身体倾角干扰,铁饼主项推铅球、铅球主项掷铁饼在技能上容易出现越界犯规现象。

图3 投掷躯干旋转倾角示意图

3.2 最后用力过程技术对技能的干扰

最后用力是大脑记忆最强节点,最大负荷用力时,为了动员更多的运动单位参于工作,大脑皮质运动中枢发放强而集中的高频率神经冲动,并在此产生“强烈用力”的痕迹,为接下来的爆发用力准备好强大的动力势能,极容易受到技术干扰影响技能发挥[5]。图2 显示,最后用力技术加速环节中背向滑步推铅球与标枪两者之间有重叠区域,表现在支撑腿脚掌位置及方向:推铅球支撑腿微向左(俯身)侧斜插,脚掌接近投掷失线方向,随着身体的转动变成向左侧远离投掷失线位置,这是身体重心速度与铅球重心速度的差值越大,就越有利于形成合理的发力姿势[5]。从最后一步左脚着地瞬间至标枪出手瞬间这一过程作为最后用力分析,标枪支撑腿从微屈极速成直立顶撑,脚尖稍微离开投掷失线完成前扒地撑顶动作,所以标枪主项推铅球容易出现触碰或踩上抵趾板的犯规动作[7]。铅球主项掷标枪则由于左侧支撑腿定性原因,出手后身体向左侧或左前方倾倒,致使出界犯规,对技能造成了干扰。旋转式掷链球最后用力(第4 双支撑期)、旋转式推铅球与旋转式掷铁饼存在多重重叠轨迹,即加速技术动作存在负迁移,对技能发挥有一定干扰:掷铁饼加速与推铅球加速受到器械质点同投影点旋转半径影响,因此,下肢摆动腿(蹬伸腿)重复区域甚多,易存在技术迁移和技能干扰。但由于髋横轴领先于肩横轴则肩髋扭转角为正值,反映出躯干的扭紧程度,正值越大,说明躯干的扭紧程度越紧,运动员超越器械的效果越好[8]。 图3 显示(实线铅球臂、虚线铁饼、链球臂),在躯干旋转倾角环节也存在轨迹重叠区域。铁饼主项推铅球的摆动腿幅度大,重心高,身体稳固性相对较差,铅球容易偏离投掷区,铅球主项掷铁饼则因为稳固性占主导地位,投掷臂通常带有微屈肘关节,缩短了旋转半径,成为保守式的加速用力,致使铁饼出手后在空中滑翔时间缩短,提前落地,影响投掷器械飞行远度。

3.3 瞬间出手过程技术对技能的干扰

器械出手动作是从最后用力完成至人体从背向(铅球、铁饼、链球)或侧向(标枪)旋转向正面瞬间开始,在标枪教学训练中,教师应掌握技能迁移的规律,实现技能迁移,防止技能干扰[9]。背向滑步推铅球与投掷标枪出手存在较大的技术迁移干扰,标枪的出手动作是肩关节带动肘关节,肘关节带动腕关节的多关节链鞭体向正前上方挥臂鞭打,力点呈长弧弧线飞行。推铅球的出手动作有比较明显杠杆折叠形式,形成蹬转结合的带动身体向投掷方向转动,从而将不断汇集的巨大动量传递给上肢,运动员最终通过投掷臂的快速爆发式用力将球推出[10]。朝着正前上方推拨(顶)动作,力点呈射线飞行。所以标枪主项推铅球时,出手动作带有盖帽式的变异鞭打动作,铅球主项投掷标枪的出手动作兼有推枪、送枪的变异动作,因此在田径教学不会把标枪、铅球安排在同一学期。掷铁饼的出手动作比较复杂,不仅仅是身体躯干带动用力,还有投掷臂对铁饼的牵拉用力形式,即铁饼是呈牵拉出手的鞭打动作。从轨迹重叠显示分析,旋转式推铅球与掷铁饼的出手存在技术迁移和技能干扰:也就是说在铁饼最后用力阶段的前半部分,铁饼的运动方向是向投掷反的方向运动,而且是向低点运动的,在铁饼最后用力阶段的后半部分,铁饼的运动方向是向前上方的[8]。掷铁饼出手的投掷臂几乎保持笔直,掌心朝下,因此出手瞬间在数轴上的第一象限划弧。旋转掷链球与掷铁饼肩轴与器械的夹角在出手过程容易受到干扰,肩轴与链球轴夹角偏大,会导致器械旋转半径减小,影响器械运行轨迹,不能使器械更好的加速[3]。铅球则需要摆脱杠杆折叠形式,出手过程中前臂会无意识地产生旋转,使到投掷臂会出现向前上左侧方向的“舀汤”推拨动作,产生了掷铁饼出手的变形动作。

3.4 鞭体末端能量爆发技术对技能的干扰

根据能量爆发形式及器械不同特点,旋转式推铅球与旋转式掷铁饼的末端能量爆发腕关节手掌动作存在技能干扰。铁掷饼的能量爆发是末端鞭体手掌掌心向左、向上、向前鞭打,腕关节放松,刚劲有力;旋转式推铅球末端鞭体手掌是掌心向前、向上推拨爆发,基本上不形成明显的向左推拨动作。所以掷铁饼对于旋转式推铅球产生负迁移的技能干扰,铅球推拨动作受到铁饼鞭打动作的影响,导致铅球容易向左上方侧砍动作,主要原因是腕关节放松旋转,出现勺子舀汤动作,使铅球旋下,提前落地,影响飞行远度。铅球主项练习容易干扰标枪副项练习,标枪在能量爆发时,由于受铅球推拨动作影响,离手后的标枪轨迹飞向右外侧,成撇枪形式的低质量动作。亦然,标枪主项在推铅球出手时的铅球轨迹成盖腕拍打的高压下落形式,技能受到干扰使得推铅球变成掷铅球的动作变形,此外,还与其他因素有关。

4 结论

4.1 从等距滑行的质点轨迹分析,掷链球具有严谨的维稳体系,旋转加速过程较长,蹬伸腿用力半径较短,旋转半径最大特性,对标枪、铅球、铁饼没有技术迁移和技能干扰。

4.2 旋转推铅球、掷铁饼完整过程存在技术迁移和技能干扰、投掷标枪与背向滑步推铅球动作在最后出手瞬间环节,投掷臂做功存在技术迁移和技能干扰。

4.3 根据投掷项群特性,只有从助跑后获得加速度至最后用力技术环节才会存在一定的动作轨迹重叠区域,这一环节直到器械离手、最后缓冲维持身体平衡都存在迁移干扰。

4.4 技术迁移和技能干扰直接受到心理定势行为的影响,所以在投掷项群需根据项目不同,在主副项运动竞赛训练需要重点考虑计划的拟定,尤其是主项训练技术动作,尽可能避免出现同场安排,以防技术迁移和技能干扰。