杨慎:中华民族发展史的谱写者

2023-03-18朱晓舟

朱晓舟

明嘉靖后期,云南府昆明县高峣村。一位“须眉苍古”的老者每天饭后都会在自己居住的草庐前授课,数十村童环绕其侧,认真聆听。耳濡之下,竟“无不悉历史”①。

这位诲人不倦的老者,就是明正德六年(1511)辛未科状元,曾经的首辅之子,被誉为“明代三才子”之首的杨慎。这位大才子为何流落至边地?曾经为皇帝讲学的经筵讲官,何以变成为村童授课的“乡村塾师”?

一、新都贵公子,物外老华年

明孝宗弘治元年(1488)十一月初六,30 岁的翰林院检讨杨廷和喜得长子。这个男婴就是日后被国学大师陈寅恪先生称为“才高学博,有明一代,罕有其匹”的杨慎。杨慎(1488—1559),字用修,号升庵,四川省新都县(今成都市新都区)人。元朝末年,杨氏先祖为避战祸,由湖北入蜀,迁居于此。新都杨氏自第四世杨春起,四代共有1 个状元、6 个进士、4 个举人。②其中,杨廷和历宪宗、孝宗、武宗、世宗四朝,一度出任首辅,有除难定策之功;杨慎则少年聪慧,被誉为“神童”,23 岁时就考取状元。故新都杨氏有“一门七进士,宰相状元家”的俗誉。

杨慎“早慧”,聪敏好学,童年时由其母黄夫人教导读书,后随福建乡进士魏浚习举子业,其偶作《黄叶》诗,年逾五旬的内阁辅臣李东阳阅后称“此非寻常子所能”,不仅对13 岁的杨慎以“小友”相称,还将其收入门下,亲自指导。①明正德二年(1507),杨慎回到故乡成都参加乡试,擢《易》魁。次年春,杨慎赴京参加会试,其答卷本已得到考试官王鏊、梁储的青睐,被置为首选,但这份答卷却因“失烛”被焚毁,杨慎就这样“被落第”了。②3 年后,杨慎再次赴考,礼部会试第二,殿试第一,终于拔得头魁,授翰林修撰。

明正德十六年(1521)三月,明武宗朱厚照驾崩。武宗没有子嗣,在杨廷和的主持下,兴献王的世子朱厚熜得以承继大统。这就是明世宗,即嘉靖帝。世宗以外藩入继,即位不久,就与部分朝臣在其生身父母尊号的问题上发生争执,引发了明嘉靖初年的“大礼议”事件。

世宗本为明孝宗之侄、明武宗堂弟,杨廷和等以“兄终弟及”之意拥立朱厚熜,主张世宗应以伯父孝宗为皇考,以生父兴献王为皇叔父;世宗与朝臣张璁、桂萼等则认为,应尊孝宗为皇伯考,兴献王为皇考。双方争持不下,至明嘉靖三年(1524)七月,世宗更定自己的生母章圣皇太后的尊号,朝臣认为世宗必将“改孝宗为伯考”,遂群起反对。15日,200 余位大臣在紫禁城东侧的左顺门外哭谏,自晨及午。世宗命司礼监谕退朝臣,然朝臣依然伏地不起,杨慎等人撼门大哭,“声震阙庭”,试图迫使皇帝屈服。世宗盛怒之下,遣锦衣卫逮捕为首者8 人,下诏狱。请愿官员中,四品以上者被罚扣夺俸,五品以下者180 余人被施以廷杖,被杖死者17 人,杨慎虽逃过一死,但被流放云南永昌卫(今云南省保山市)充军。

明史学者有言,大礼议所争者“不过是礼文末节”,但其背后蕴藏有“ 首辅与皇帝争权力的内容”③。作为杨廷和的长子,杨慎是反对世宗议礼的主要成员,也是组织、参与左顺门请愿的核心人物。在这场权力的博弈中,杨慎为自己的政治主张付出了惨痛的代价,自被逐出京师直到逝世,其再未能回到政治中心施展抱负。世宗因议礼之事,恶杨氏父子“特甚”④,以致杨慎戍边服刑,多次遇大赦而未赦。时有“年六十者,许子侄替役”之条例,年过六旬的杨慎“屡陈于军卫及当道”⑤,也无人敢予回应。直到明嘉靖三十二年(1553),杨慎66 岁时,乃借领戎役还蜀,潜居位于川南的泸州。但明嘉靖三十七年(1558)冬,云南巡抚王昺听信谗言,派遣指挥四人又将杨慎逮还戍所。⑥杨氏返回永昌卫后,于次年病故,得年72 岁。

二、博洽冠一时,投荒能著书

《明史·杨慎传》载:“明世记诵之博,著作之富,推慎为第一。”平心而论,这样的评价并不低,但杨慎的“博”与“富”各自能到何种程度?如不说明,恐会有碍于后人对这位大才子的了解。

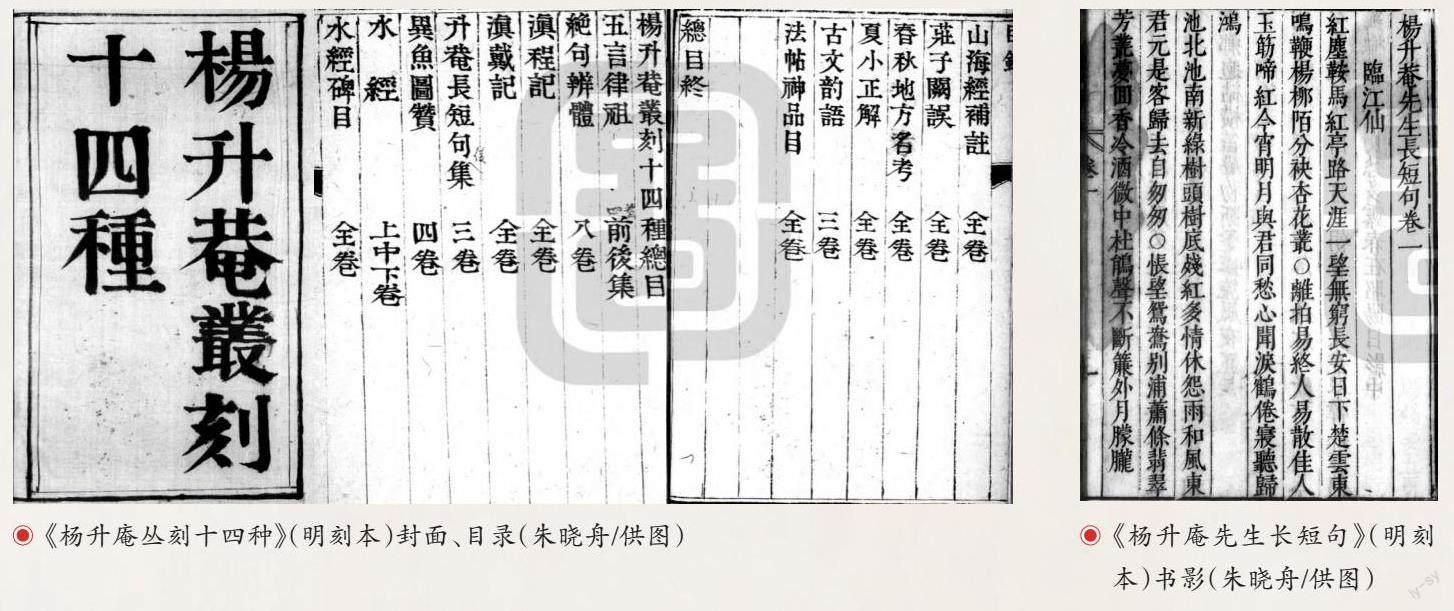

和杨慎同时代的学者简绍芳指出,杨氏“凡宇宙名物之广,经史百家之奥,下至稗官小说之微,医卜技能、草木虫鱼之细,靡不究心多识,阐其理,博其趣,而订其讹谬焉。平生著述,四百余种,散佚颇多,學者恨未睹其全也”⑦。清人修撰《明史》时,认为杨慎在诗文之外,“ 杂著至一百余种,并行于世”⑧。当代蜀中宿学、已故的王文才先生曾统计明、清以来流传的杨慎著述,共269 种。按照我国古代典籍的分类,有经部30 种,史部27 种,子部52 种,集部108 种。去除重复者,仍有160 种。⑨就内容而言,这些著述涉及文学、史学、经学甚至自然科学,若再细分,又涵盖音韵学、文艺学、民俗学、方志学、金石学、戏剧戏曲学,同时还有大量诗文与音乐戏曲的创作。故与杨慎同为“四川历史名人”的巴蜀全才李调元评价杨氏为“古来著书最富第一人”,当代著名巴蜀文化学者袁庭栋先生称杨慎是“我国文化史上最具特色的百科全书式的大学者”①。杨慎的“博”与“富”,确实当之无愧。

后世的一众评价者里也有人发出不一样的声音。以纪昀为代表的四库馆臣批评杨慎“取名太急,稍成卷帙,即付枣梨”。言下之意,认为杨氏治学不够“精致”。故杨慎虽然“渔猎既富,根柢终深”,在明代可称翘楚,但与古人相较,仅可与修《通志》的郑樵与撰《路史》的罗泌比肩。以杨氏之博洽,如能“覃精研思,网罗百代,竭平生之力以成一书”,其成就当与宋人王应麟及马端临在伯仲之间。②

仅就杨慎的才学与著作中存在的“疏舛”而言,四库馆臣的批评有其道理。但我们应该考虑到杨慎寓滇的历史情境。杨氏因“获罪遣戍”而至云南,即犯罪者被流放至边地,并在兹戍守。在杨慎之前,云南虽非绝对的“文化荒漠”,但终究非巴蜀、京师可比。尤其是杨慎戍守的永昌卫,为滇西边徼,各类学术资源更难获取。故杨慎赴滇后,虽然秉持“既投荒多暇,书无所不览”的生活与求学态度,但“无书可检”的现实仍然大大限制了杨慎。在“惟凭记忆”的条件下治学,“疏舛”在所难免。

需要特别注意的是,杨慎的著作大部分都是在谪戍云南时完成的。在这样的社会环境与学术条件下,杨慎依然勤于著述,为后人留下宝贵的学术遗产,缘于其具有强烈的存史与立言的意识。明嘉靖三年(1524)秋杨慎被逐出京,次年正月到达云南。在贬谪之路上,忍受着尚未痊愈的杖伤,杨氏已开始关注由内地进入云南的道路情况。到达云南后,杨慎旋即着手《滇程记》的编著。该书对江陵至永昌沿途的亭驿、地势状况以及杨氏的见闻多有记录。

除了关于交通的《滇程记》外,杨慎还根据自己到达云南后的经历与见闻,编撰了诸多与云南史地、风物相关的著作,如《滇候记》《滇产记》《滇载记》《南诏野史》《云南山川志》《滇南月节词》《滇中集》等,同时受聘参与明嘉靖《云南通志》的编写。这些著作具有很强的存史意义与学术价值,对明初明军攻克云南后,“在官之典籍,在野之简编,全付之一烬”,以致滇中文籍大损的状况有一定程度的弥补。如杨慎编纂的《南诏野史》,在其之前,虽有云南地方史的著述,然所记“多释老不经,兼漫漶无序”,杨慎戍滇后,虽阅其书,但“六诏事竟罔闻知”。之后杨氏根据黔国公沐氏所藏《古滇集》以及滇人倪辂的《南诏野史》为底本,重新考订史事,并编成《南诏野史》。观此书,则“六诏始末具悉”①。这些著作,成为后人了解古代云南地区的割据政权、云南地区社会状况、少数民族风俗人情的重要途径。

此外,杨慎撰写或参与编撰的这些地方史志,尤其是方志类文献,很大程度上也具有资政与教化的功能。如杨慎所言,自己编撰地方史志之举,“上以广国家方兴一统之盛,下以备滇云始末之详”②。

在少数民族集中居住的云南地区,少数民族之间口耳相传的故事或传说以汉字的形式被记录下来。在这一过程中,“边地”被纳入中原王朝的历史叙述之内,主流儒家的价值观念、礼仪与风俗也以书面的形式在边地呈现,以儒家文化为核心的中国传统文化也得以逐步被边疆地区接受与实践。

可以说,杨慎的入滇,令中原地区的先进文化在边疆地区有效传播,并使边疆少数民族对中华文化的理解与认同进一步加深。以杨慎为代表的中原士大夫为媒介,少数民族与汉族之间的交往交流与交融也得到了加强。

三、不为天地蠹,续谱中华史

杨慎谪戍云南后,不甘为“天地之蠹”,在困境中坚持读书治学,同时也很注意与云南地区的士绅、学子交流。在抵达永昌卫后,受到云南巡按郭楠的帮助,杨慎得以在安宁州居住,郭氏更为其修葺书院,用以讲学。之后黔国公沐绍勋、云南巡抚汪文盛、顾应祥等皆为杨氏提供居所,予以善待。地方官员的有意“优容”为杨慎在云南结识士绅、培养人才提供了便利。

杨慎寓滇30 余年间,每到一地,都与当地士人学子有所交游。明嘉靖九年(1530)杨氏赴大理,“榆之士人,无问识与不识,咸载酒从先生游。……一时问字者肩摩山麓”③。明嘉靖十三年(1534)至阿迷、建水,前来问学者济济一堂,“教授生徒,多所造成,故临之文风甲于诸郡”。杨慎身后,云南巡抚游居敬在为其撰写的墓志铭中称:“滇之东西,地以数千里计,及门而受业者恒千百人,脱颖而登科甲居魁选者,蔼蔼然吉士也。”①可见杨慎在滇期间,与云南地方官绅、士人、学子有广泛的交流与互动。

其中,杨慎与木公,以及以“杨门七子”为核心的士人群体的交游最为值得关注。木公,字恕卿,是云南丽江纳西族土司。杨慎戍滇后,与木公往来颇多,木氏常将自己的诗集送给杨慎,向其求教。杨慎则不仅为其诗集《万松吟》,以及由其主持编修的《木氏宦谱》题写序言,还亲自选录木氏的诗歌,辑成《雪山诗选》,并予以评介,令边地土司的诗歌逐渐为中原士人所知。

“杨门七子”为张含、杨士云、王廷表、胡廷禄、李元阳、唐锜、吴懋七人的合称,时有“七子文藻,皆在滇云,一時盛事”之谓。杨慎与他们关系密切,亦师亦友。除了七子外,还有追随杨慎30 余年的安宁州士人丘文举、明嘉靖二十六年(1547)丁未科进士大理人梁佐、身为白族土司之后的董难,以及更多的不知名的门生,如杨慎《赠老门生八人》诗中提及的“老门生”,李元阳《送升庵还螳川客寓诗序》中提及的32 名白族门生。②

这些门生中,既有汉族,也有少数民族。他们在杨慎门下,以儒家文化为指导,以传道授业和诗文交往为途径,共同推进边疆地区的文化、教育的发展和繁荣。可以说,以“杨门七子”为核心的杨氏门生,本身就是在汉族与少数民族交往交流、中原文化与边疆文化交流交融的过程中形成的“共同体”。

后人评价杨慎在云南期间,“提倡风雅,使滇南榛芜之习,化为邹鲁洙泗之风,迄今滇人崇祀之,尊为先师”③。故知,作为边疆地区的云南得以在明代完成与中华文化的融合,并在文化与精神层面融入中华民族大家庭,杨慎在这一历史进程中发挥了重要的作用。杨氏戍滇30 余年,在撰述、治学的同时,促成了云南边疆民族与汉民族的交往和融合,推进了云南文化的发展。这不仅对于明代云南文学史、文化史、民族史具有特殊意义,对于中华民族发展史的书写也具有重要意涵。

民国初年,云南学子陆万钟前往高峣村杨氏故居,听说了杨慎为村童讲史的故事,其感叹:“先生以一代词臣,日为村童讲历史,其孔子所谓诲人不倦者欤?”④观杨氏的人生史:年少成名,且为首辅长子,宏图将展之时,却因诤大礼而流放边圉,服刑三十余年,直至去世。清代诗人赵翼有言“国家不幸诗家幸”。此处或可言:杨慎之大不幸,却为高峣村童之幸,滇省文化之幸,中华民族之幸。

(作者系四川师范大学中华传统文化学院副教授,中国近现代大西南研究中心主任)