空间认知视角下运用GIS构建心理地图的机制及策略

2023-03-17汤芊沛邹金伟赵耀龙

汤芊沛 邹金伟 赵耀龙

(1.深圳市宝安区桥头学校, 广东 深圳 518103; 2.深圳市宝安区教育科学研究院, 广东 深圳 518101;3.华南师范大学 地理科学学院, 广东 广州 510631)

一、心理地图概念及建构过程

心理地图是指人们对各类地理信息进行认知加工后在头脑中形成的内化印象。心理地图的构建不仅可以培养学生的空间认知能力,还能帮助学生随时获取必要的地理信息,解决实际生活中的地理问题,学习对终身发展有用的地理。[1]

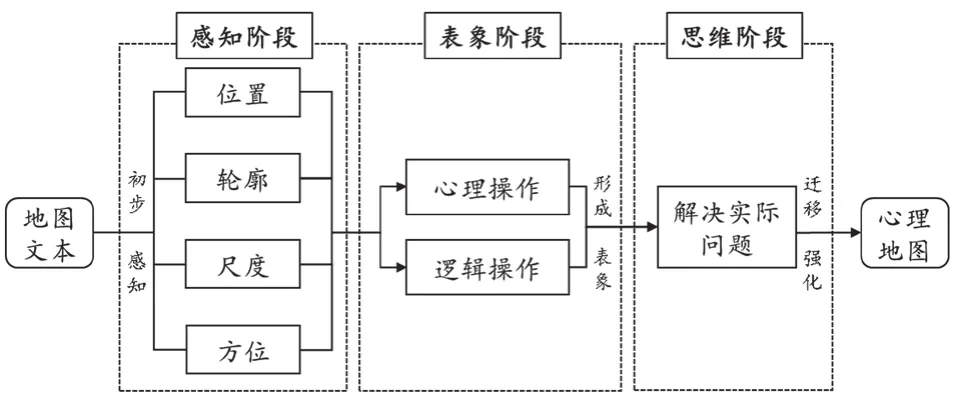

在认知心理学领域,心理地图是一种空间性的心理表征,因此其建构过程应遵循空间认知基本规律。根据地理空间认知理论,空间认知过程主要包括感知阶段、表象阶段及思维阶段。[2]其中,感知阶段是构建心理地图的起始阶段,学生首先会对地理事物的位置、轮廓、尺度、方位等空间属性进行扫描感知,初步建立对区域的粗略印象;在表象阶段,大脑会通过心理操作和逻辑操作对原有粗略印象进行进一步加工完善;[3]思维阶段则是在表象形成的基础上,提取头脑中已有的心理地图,并将其运用到现实问题情境中进行迁移强化,最终完成将外在地图文本转化为内在心理地图的全部认知过程,如图1所示。

图1 空间认知视角下心理地图建构过程

二、运用GIS构建心理地图的过程机制

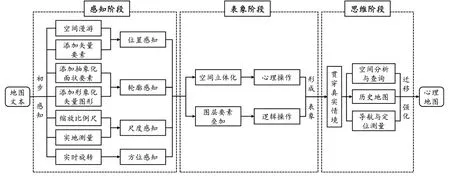

教师辅助学生构建心理地图的媒介有多种方式,如传统地图、多媒体、地理信息技术等,随着教育信息化的不断发展,GIS在地理课堂教学中的优势正逐渐显现,作为地理学与信息技术相结合的产物,地理信息技术可以储存大量教学所需的信息素材,并通过直观化、动态化、立体化、情境化等形式可视化呈现信息素材,在一定程度上可以与传统地图教学起到相辅相成的作用。因此,本文结合空间认知理论及GIS的优势,深入分析了运用GIS构建心理地图的过程机制,如图2所示。

图2 运用GIS构建心理地图的过程机制

在感知地图的初期阶段,教师可运用“沉浸式空间漫游”“添加矢量要素”“实地测量”“实时旋转”等功能加强学生对区域空间属性的感知能力;在表象阶段,GIS的“三维数字化”“图层要素叠加”等可视化方式能帮助学生加深对地图的知觉性理解,以形成逐渐清晰的地理表象;最后,通过“空间分析”“空间查询”“实地测量”“实时定位”等功能让学生在真实情境中对已有心理地图加以应用,从而实现思维阶段的迁移提升。总之,教师可根据不同认知阶段教学内容的特点,有针对性地利用GIS的空间性、动态性、情境性等优势帮助学生在深入理解地理事物空间分布的基础上构建心理地图。

三、各阶段运用GIS构建心理地图的教学策略

1.感知阶段

(1)空间漫游加深沉浸感知

在地图认知的初期阶段,学生对所学区域地理事物的空间分布状况还较为陌生,教师可以通过Google Earth的空间漫游功能,在地图中创建所需游览的路径,然后点击播放游览,以鸟瞰视角引导学生观察所识区域的空间分布形态,让学生仿佛置身地图之中,沉浸式地感受当地的景观现状,从而激发其学习兴趣,促进后续阶段认知活动的开展。

(2)添加矢量要素形成格局

地球表层是极其复杂多样的,学生对于一个大范围地区的认识就如同马赛克一样,是由许多个对更小范围的区域空间的认识组成。[4]学生在认识地理事物的分布时,可通过“以点串线、以线带面”的形式,结合ArcGIS的矢量要素添加功能认识地理事物间的相对位置,从而理出一条清晰的空间序列。例如,教师可以在ArcGIS中对任意所需认识的区域添加“面”状矢量要素,然后添加诸如赤道、回归线、极圈等重要的“线”状矢量要素,让学生观察该区域与线状要素间的相对位置,这种类似编码的形式可以辅助学生在脑海中构建地理空间分布的基本格局,提升其对区域感知的准确性。

(3)叠加图形加深轮廓认知

形状轮廓的感知是学生对区域进行识别及定位的重要前提,教师通过对所需认知的区域添加结合再造想象的“面”状矢量要素,可以引导学生对区域轮廓进行深层次加工。例如,在学习“中国的行政区划”时,可以将山西省的轮廓抽象化想象为“平行四边形”,将内蒙古自治区的轮廓形象化想象为“展翅的雄鹰”,然后在ArcGIS中将形似图形叠加到对应省级行政区上,以帮助学生快速实现区域识别和定位,提升区域轮廓感知效率。此外,教师还可以利用GIS的数据存储功能,将这些教学所需数据储存在地理信息系统中作为素材库保存以便随时使用。

(4)虚拟现实感受区域尺度

区域尺度感知是教师在日常教学活动中容易忽视的一个维度,地理教材中的大量内容都潜移默化地涉及到了尺度感知的相关内容,例如比例尺、行星距离、地形区的分布范围等。大多数单一的数据和插图难以让学生真实地感受到地理事物的尺度,因此,教师可以充分挖掘Web GIS中丰富的应用平台,利用平台中的各类应用场景带领学生从多元化角度直观地感知地理事物,在真实场景中提高学生对空间尺度的直观感受。如图3所示,在学习“地球的宇宙环境”时,教师可以利用720云平台中的太空应用场景,直观还原第一人称视角及第三人称视角下的宇宙行星,加深学生对行星间距离尺度的感知,树立准确的空间尺度观。此外,还可通过Web GIS的虚拟现实技术呈现出行星表面形态及宇宙空间站内部的真实环境,让学生在虚拟现实场景中多维感受宇宙空间的魅力。

图3 720云平台模拟地球的宇宙环境

2.表象阶段

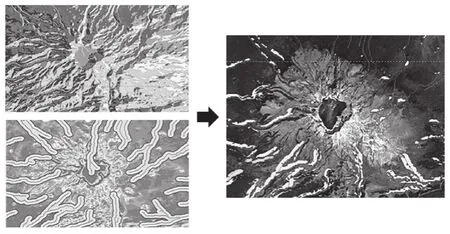

(1)维度转变培养空间思维

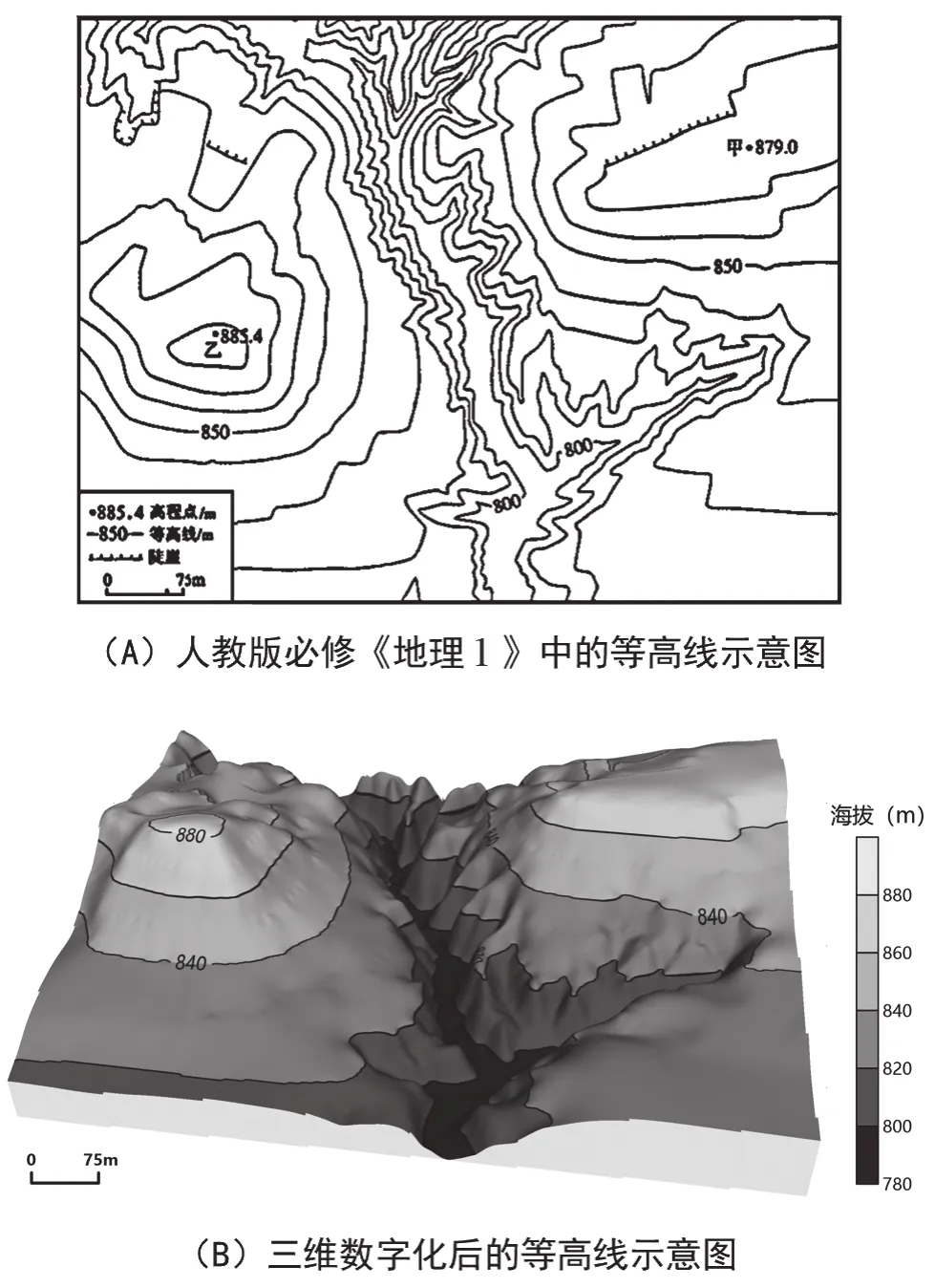

地理是一门空间性较强的学科,学习地理通常要求学生具备良好的空间思维能力,尤其是自然地理相关内容(如地球运动、等高线地形图的判读等),GIS的空间性特点可将二维平面地图数字化为三维立体景观,帮助学生在头脑中建立对平面事物的立体表征,提升空间认知能力。例如,在学习“等高线地形图”时,教师可以将课本中的二维等高线地形图导入到ArcGIS中进行数字化处理,然后对每条等高线赋予相应的高度值,最后将数据文件导入到surfer中,立体化呈现出山体的三维形态,如图4所示。

图4 二维等高线地形图的三维数字化立体呈现

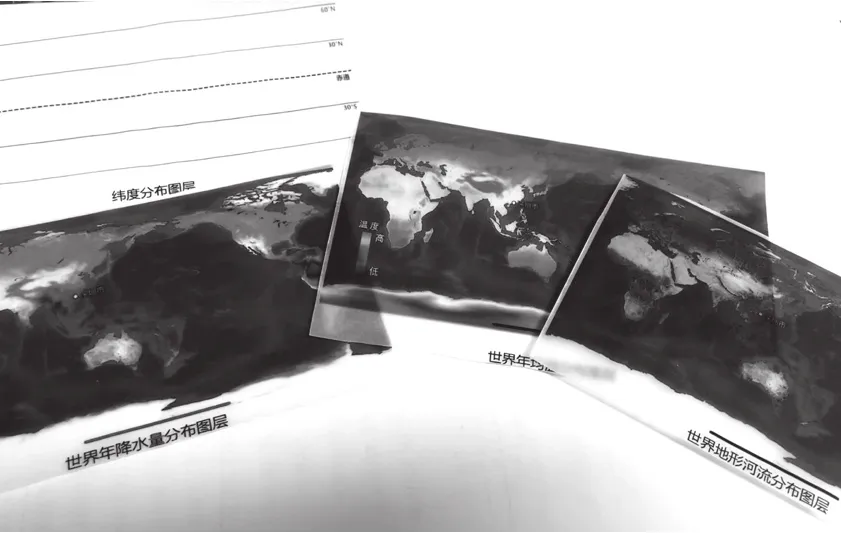

(2)图层叠加培养综合思维

现实地球表面分布着众多复杂的地理要素,当这些要素信息置于同一平面上时,容易增加学生的认知负荷,而GIS区别于传统地图信息呈现的重要特点就在于其图层表征形式,其各图层表达某单一地理要素(如地形、气候、河流、城市等)的分布,教师可利用这一特点,以区域轮廓图作为底片,根据教学内容的需要,逐步叠加各个要素,引导学生观察要素间的重叠区域,更好地帮助其理解地理要素间的关联性。例如,在学习“植被的分布”时,可以叠加地形、气候、河流等自然地理因素,让学生观察各因素与植被分布图层的重叠区域,以探究不同因素对植被分布的影响,帮助学生理解植被分布现状背后的综合性原因。

此外,这种GIS的图层思维还可用于开展以学生为主体的探究性活动。如图5所示,在学习“世界的聚落”时,教师可以准备多张代表不同地理要素的半透明图层教具,通过叠加不同的图层让学生来观察与聚落所在地相重合的各项地理要素具体情况,从而深入分析影响聚落分布的原因。由此可见,GIS在培养学生心理地图建构的过程中不仅承担着工具性的媒介作用,还能够帮助学生培养基于图层表征的要素综合思维。[5]

图5 代表不同聚落影响因素的半透明图层教具

3.思维阶段

(1)空间分析解决实际问题

学生在形成心理地图表象后,还需要运用脑海中已形成的心理地图解决实际问题。GIS最不可忽视的就是其空间分析功能,在地理教学中可以运用该功能对影响生产活动分布的因素进行综合分析,让学生在现实情境中解决地理问题。如图6所示,在分析“农业生产活动分布的选址”时,可以引导学生思考农业布局所需的光照、地形、河流等自然地理条件,然后通过ArcGIS的坡度分析、坡向分析及缓冲区分析的功能分别计算出符合条件的相关区域,最后选取各项条件都适宜的重叠区域,得出分析结果,让学生在真实的区域中综合分析问题。

图6 ArcGIS的空间分析功能

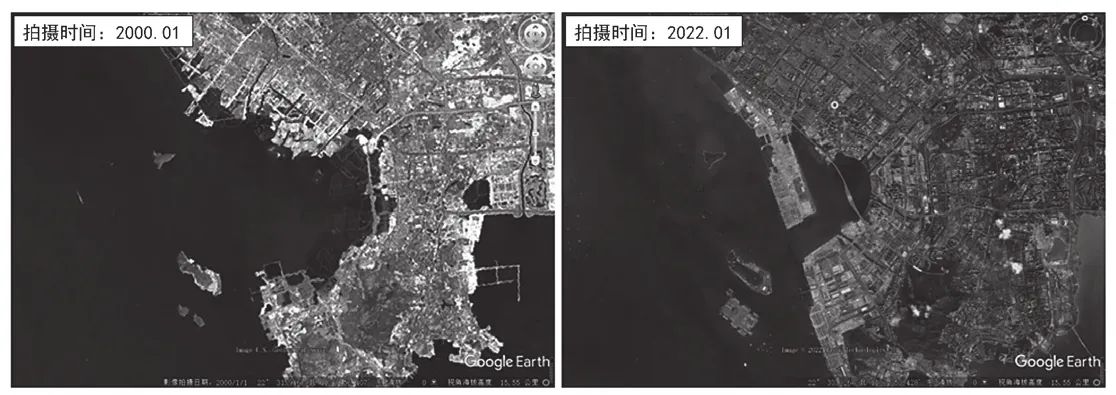

(2)历史地图培养时空思维

除了掌握区域综合分析的能力外,学会对区域进行比较分析也同样关键。在区域的空间比较方面,教师可以导入某地区的气温和降水数据,通过ArcGIS的空间查询功能找到具有相同条件的地区,进而分析该地区进行相同农业生产活动的可行性;在区域的时间比较方面,Google Earth中存储了全球各地不同时间点拍摄的卫星遥感影像,将不同时期的遥感影像进行比较,有助于培养学生的时空综合思维。如图7所示,教师可通过深圳前海地区两张不同时间点的遥感影像呈现出填海造陆对海岸线演化的影响,让学生直观感受到改革开放以来深圳城市景观的历史变迁,引导学生用变化发展眼光看待地理事物。

图7 Google Earth历史地图中深圳前海海岸线的演化

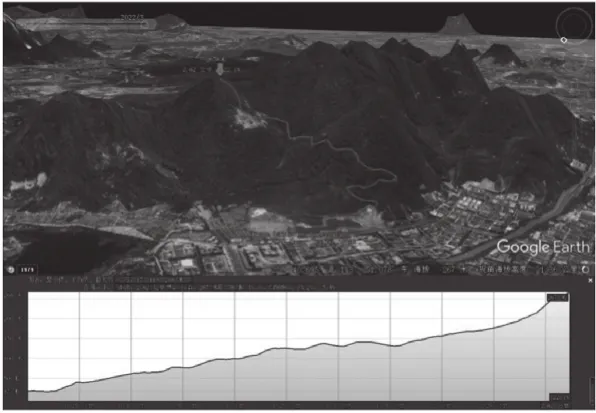

(3)实地考察提升实践能力

在思维阶段,户外实践活动是帮助学生迁移强化心理地图的不可忽视的重要手段。GIS作为实践活动的重要指导工具,一方面可以通过GIS的相关终端软件实现对考察地的实时导航,另一方面还可通过虚拟现实技术对实践地点进行三维立体化呈现,辅助学生对考察地进行全方位观察。例如在Google Earth中创建实践活动路径的“线”状矢量要素,然后通过显示高度配置文件功能直观地还原途经路线的地表起伏状况及考察线路在山体上的分布,如图8所示。

图8 在Google Earth中创建实践路径并显示高程配置文件

总之,GIS与传统地图教学媒介各有其特点,教师在教学的过程中不可盲目追求创新,只关注于课堂教学的技术层面,而应根据教学内容的特点充分发挥二者优势,有针对性地进行课堂教学,实现教学最优化效果,从而帮助学生高效建构心理地图。