两宋赣州城墙铭文城砖印章艺术研究

2023-03-16常雪超

⊙ 常雪超

印章产生之初,其征信辨伪的功能就始终存在,《后汉书》祭祀志曰:“自五帝始有书契,至于三王,俗化雕文,诈伪渐兴,始有印玺,以检奸萌。”[1]目前已知最早的印章可以上溯到3000 多年前河南安阳商代墓葬遗址中出土的三方玺印。其后,印章历秦汉而愈加光大,后世渐有“印宗秦汉”之语。至唐宋,印章艺术又为之一变,九叠篆特出,花押、押字及楷书入印之风流布,成为一个时代的标志。在江右赣州古城墙城砖铭文之中,频频闪现两宋押字、押印,是为赣州城墙所见两宋印章艺术管窥之缘起。

宋押 作者供图

一、押字、押印符号

花押为俗之称谓,或云之署押,其源起甚早,至有六朝人称凤尾书,亦曰花书,后世之人根据署押字迹每多变易,历次签署不易辨识,图案更迭微调势难征信,遂以之入印。有关押印的使用,古人多有记载,宋人黄长睿《东观馀论》曰:“唐人一书中云,文皇令文臣上奏任用真草,惟名不得草。后人遂以草名为花押,韦陟五朵云是也……唐人及国初,前辈与人书牍,或只用押字,与名用之无异,上表章亦或尔,近世遂施押字于移檄。或不书己名字而别作形模,非也。”[2]周密《癸辛杂识》亦载:“古人押字谓之花押印,是用名字稍花之。核前辈简帖,皆前面书名,其后押字,即以代名,不复书名也。近世大夫不以押字代名,才百余年耳。乾淳间,礼部有申秘省状,押字而不书名者,或以为相轻致憾。范石湖闻之,笑其陋云。”[3]

是以可知花押文字五代时期即已经开始运用,其用于公牍书判之签押,以示押署者身份。然而,问题在于最初押字是将名字进行繁饰,即周密《癸辛杂识》所谓“是用名字稍花之”,而这种繁饰的名字最终向草书符号的功用演进,然而草书符号多有定式,押字个性难有成规,这才出现了《南史》“上在领军府,令僧真学上手迹下名,至是报答书疏皆付僧真。上观之笑曰:‘我亦不复能别也。’”[4]此处之不能分别尚可以知晓誊抄书写者手段之高明。然而,囿于押字个性突出,如若个人任意变化为之,不独他人,即本人有时也难以识得,这就出现了《北齐书·幼主纪》:“开府千余,仪同无数,领军一时二十,连判文书,各作花字,不具姓名,莫知谁也。”[5]鉴于这一问题的出现,押字入印成为定式便应运而生了,流传后世至元代,花押之风蔚然大观,成为元代文人印章之外之大宗。

两宋时期,押字之风亦十分流行,《宋会要辑稿》食货六五·二八记载:

(英宗治平元年)十一月十三日,李柬之等言:“应内外臣僚所进文字,不限机密及常程,但系实封者,并须依常下粘实封讫,别用纸折角重封。有印者内外印,无印者于外封皮上臣名花押字,仍须一手书写。所有内外诸司及诸道州府军监并依此例。如违,仰本司不得收进……”从之。[6]

依据《宋会要辑稿》记载,宋代“花押仍须一手书写”,宋人周密《癸辛杂识·后集》亦云:“朝廷进呈文字,往往只押字而不书名”,足见押字之风的流行,而《梦溪笔谈》则具列不同情形下各级所应运用纸张、书押的情况。这种押字之风上至帝王下及官宦皆有使用,如周密《癸辛杂识》中依样誊录“宋十五朝御押”样式图例,以及南宋徐渭礼墓葬出土的《徐渭礼文书》录白告身等,是为明证。

宋御押摹本 作者供图

《徐渭礼文书》录白告身(局部) 选自《中国书法》2013 年04 期

在押字之风流布之下,赣州城墙城砖铭文亦熏染此风尚,且两宋各有不同,北宋时期多以“姓名/数字/文字+押印符号”为主,铭文多位于砖料横面,南宋则多以“纪年铭文+押印符号”为标志,铭文则出现于砖料侧面。在北宋如“高成押”“卅押”“徐 押”“仙押”较为典型;在南宋则以绍熙、绍定、嘉定、淳祐、德祐等时代城砖铭文为特出者。

尝见各地考古发掘出土的宋代城砖铭文,如广州、扬州、重庆等宋代城址,均无押印符号城砖出现。即以南宋嘉定年间修城为时间区限,浙江衢州、湖北蕲州两地均有铭文城砖出现,与赣州联系紧密且相似者惟衢州一城而已。而《衢州府城南大门遗址清理简报》记载南宋嘉定年间修城铭文城砖内容有“嘉定三年修城砖□”字样,惜无拓片公布,其释文最后一字漫漶无法识别,推测或许即为押印符号,是以赣州城墙所见两宋押印艺术弥足珍贵。

赣州城墙所见两宋押印符号铭文城砖拓片(部分) 作者供图

《衢州府城南大门遗址清理简报》所载“衢州开庆元年修城砖使”与蕲州“蕲州嘉定伍年造到城砖”微有差别,与赣州南宋纪年修城砖“赣州嘉定八年修城官砖使 押”则仿佛若斯,如若放在更宽的时间区限内,姑且不论押印符号问题,通过赣州、衢州、蕲州三座城池南宋铭文城砖对比可以发现:第一,南宋时期修城常设修城砖使,以修城砖使、提督修城官为主要构成的南宋赣州修城制度是可信的;第二,同一历史时期之内修城铭文格式似有规律可循,一般为“纪年+造使/造到城砖”“州郡地名+纪年+修城砖使+押印符号”的格式布局,这也为了解南宋时期铭文城砖制度提供了借鉴,故而两宋时期赣州铭文城砖之意义愈显重大。

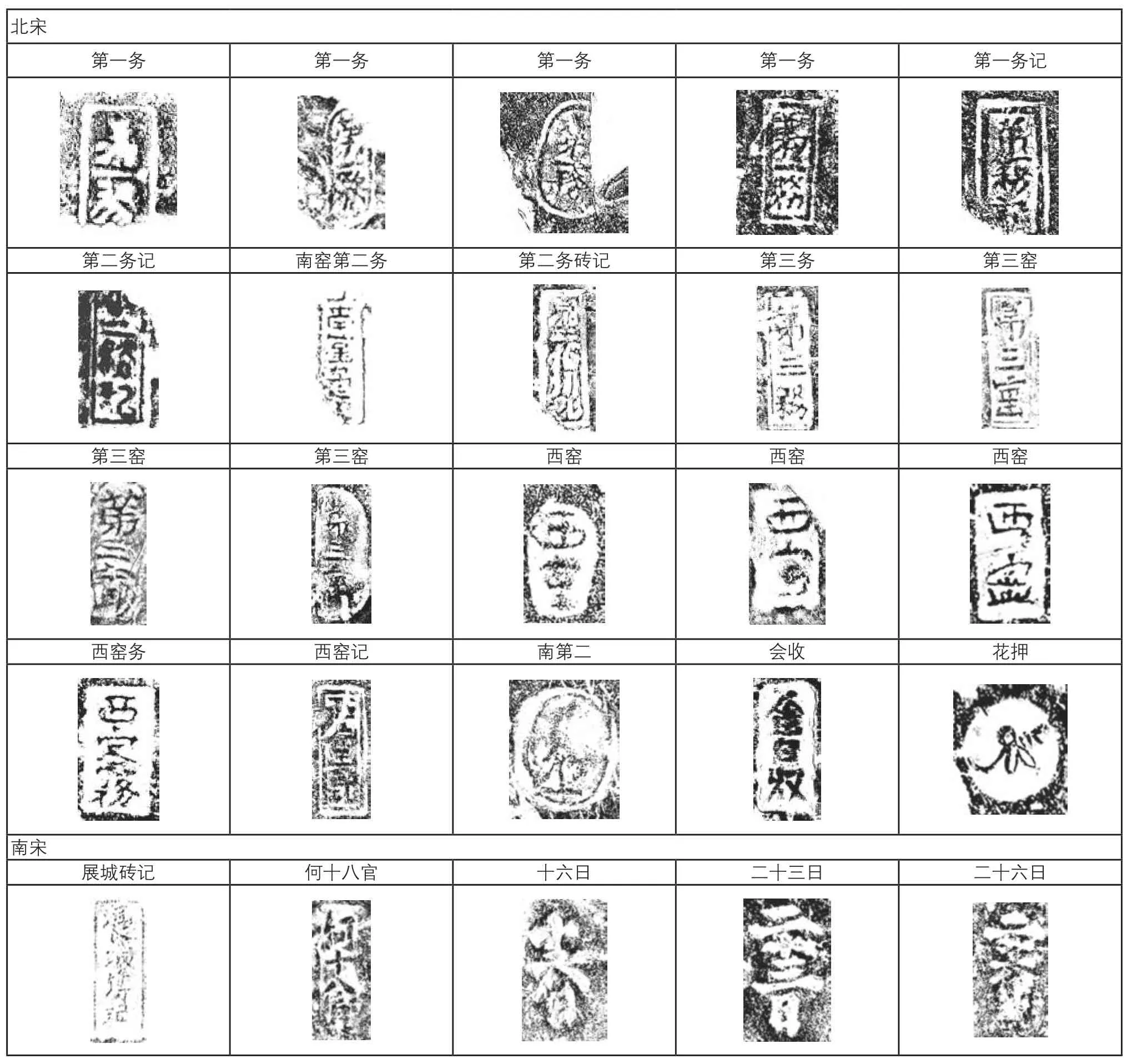

考两宋时期,赣州铭文城砖之上多有押印符号出现,根据目前已经发现的铭文城砖押印符号情况,统计如表一。

表一 两宋赣州城砖铭文押印符号统计表

根据表格统计,北宋工匠押印符号与南宋修城砖使押印符号无一相同,其中含义或许需要与古人对话才可知晓,千年已逝,其内在艺术感染力穿透历史长河,直至今日依旧散发出耀眼的光芒,表中所列押印符号图案精美,各成范式。如“嘉定十年军门楼砖官押”之押印符号状如果实,令人着迷;“绍熙二年四月造使押”押印符号则形似反文“可”字,其中含义令人琢磨;其他各个时期押印符号均特立独出,互不相类。

这种以押印符号作为个人标识的风尚,不仅浸染在宋代赣州城砖之上,在唐末五代以来窑火不断的赣州市水东七里镇,其烧造产出的瓷器之上例有发现相关押印符号。[7]

通过审视水东七里镇窑口出土的陶瓷残片,其刻画或押印的文字与符号,足以想见窑匠之巧思,部分押印符号图案化倾向更加明显,构型更加立体。然而,如果继续深入推敲,对比北宋城砖押印符号与七里镇押印符号,以“”符号组成的方形框线组合标记,同时出现在瓷器与城砖之上,作为唐宋以来江右陶瓷业重地的赣州水东七里镇,烧造瓷器之余制造城砖本属信手拈来之务,自然不在话下,而工匠押印符号的共通相似性似乎也在印证着七里镇北宋时期烧造城砖的过往点滴,虽然千年之后文献记载已然缺失,但却无法掩盖那段水火交融的岁月,成为赣州城墙之上亘古不变的历史沧桑。

二、钤盖印章

押署印章之外,两宋时期赣州城墙之上的钤盖印章类别依然精彩,主要以楷书印章为主。楷书印章的起始,根据相关学者研究,推断楷、隶书入印处于同一历史时期,而目前考古发现的楷书印章名品之一,当属唐代独孤信的多面印。唐宋是中国印章发展史上的转折时期,不独印章铸造形式得以转变,即印章形制也发生变化,更为重要的是楷书书体入印在其中浸染。随着押字的出现,特别是宋代,以楷书入印的风气逐渐流布开来,直与宋代“九叠篆”印风相颉颃,可谓难得,然而,目前发现的宋代楷书印章相对较少,楷书入印本身又为支流,其光芒隐晦难测,而赣州城墙城砖铭文所出现的楷书印章适逢其时,可谓契机。

赣州两宋时期的城砖铭文,尤其以北宋窑务城砖铭文为特出,其钤盖楷书印章成为目前仅见的两宋时期窑务所属印章,其设计之精巧,实用性能之突出,是十分罕见的,根据相应铭文城砖拓片,对其上钤盖印章统计如表二。

表二 两宋赣州钤印铭文城砖印章统计

首先,通过钤盖印章铭文可以发现,北宋赣州设立窑务烧造城砖瓦器物,多达三务,且每一务都有自己专属的钤盖印章,这些印章均以楷书入印,部分印章如“西窑记”“第二务记”等印章文字有“记”出现,这与宋代典章制度是吻合的。《宋史·舆服志》记载:“元丰六年诏,自今臣僚所授印,亡殁并赐随葬,不即随葬,因而行用者,论如律。”[8]“监司州县长官曰印,僚属曰记,又下无印记者,上令本道给以木朱记。”[9]印章不名“印”而曰“记”,符合赣州城砖窑务职官之设置,文献与史料互证。

其次,赣州城砖窑务铭文印章设计精巧,构思独特,前已叙述宋代留存印章实物如“州南渡税场记”等,均为多字数阳文印章,而赣州城砖铭文印章则阳文、阴文同时出现,其根本目的仍在于服务实用,钤盖城砖之上可以快速识别城砖烧造所属窑务、烧造日期、烧造用途、使用方位等信息。在赣州城砖楷书印章设计中,匠人构思巧妙,如“第一务”中巧妙运用“一”字与边栏方形框线组合,形成“日字框”,而秦代印章半通印则多使用“日字框”,二者虽然书体不同,然神情意气相吻合。“第一务”印章的高古格调直追秦汉,似乎印证着明清篆刻艺术蓬勃发展以来所孜孜以求的“印宗秦汉”的创作理念。

两宋赣州七里镇瓷器残片所见押字、押印符号 作者供图

赣州城墙所见两宋钤盖印章铭文城砖 作者供图

在格调高古的同时,赣州城砖楷书印章并不仅仅局限于印章内容的统一,在章法布局、阴阳变换上也在寻求突破。仅“第一务”铭文印章,其文字或朱文、或白文,印章外形或双线方框、或椭圆为之,方圆兼济,灵活多变,且印文结体上下呼应,如“第”字上部“竹字头”简化构件,使得“第”字形成地载式三角形态结构构型,“务”字则方正出之,上下欹正相生,逸气飞扬,加之“第”字横画虽多,各不平行,以求几何构型,平正中寓以奇变;“务”字笔画繁多,或简省笔画,或避让穿插,反其道而行之,其精妙愈发动人心魄。至如“西窑”铭文印章则变为葫芦形,充分吸收花押印章器物轮廓的处理方式,开元押器物轮廓之先声。更有纪日城砖铭文印章,如“十六日”“二十三日”“二十六日”等,充分吸收宋代雕版印刷之优长,字与字之间连带穿插,使得本来笔画较少的文字组合在一起,在缺少外部框线轮廓的情况下,其整体向心力愈发增强,这与汉印不施框线,纯以缪篆书体入印的内涵一致,殊为匠心独运者。同时,方框“西窑”印章则并没有刻意强调文字之间的衔接穿插,虽然缺失方形框线,但匠人通过强力抑压在砖坯之上,形成方形印章材料的轮廓,这种无形之中的框线把“西窑”二字整合在一起,使得印面之内文字的整体稳定性得到加强,可谓两全其美。而城砖之上由于印章钤盖而产生的深入印槽,似乎也在诉说着当年匠人的有心与无意,令人赞叹。

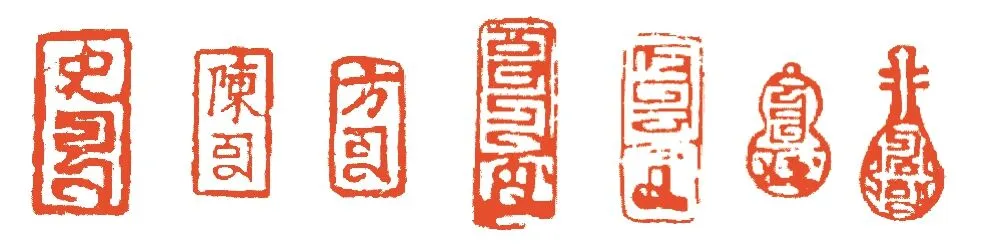

元押 作者供图

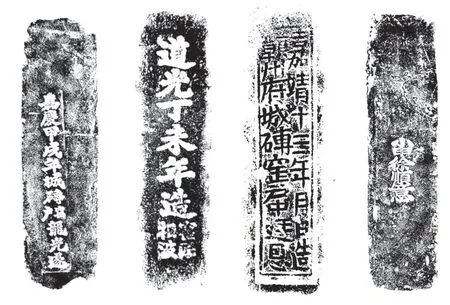

赣州城墙之上铭文以印章钤盖城砖的方式,存在于两宋时期,大约下限为南宋绍兴年间,在北宋初年至南宋绍兴年间城砖铭文的书写制作方式上,钤盖印章与模印文字并存。南宋绍兴以后至明代初年,赣州城砖所见铭文模式均为模印,即文字直接刊刻在制造砖坯的模具之上,通过模具抑压在砖坯之上,砖坯制作与文字抑压同步完成,不再使用印章钤盖。明代成化、嘉靖以后,赣州城砖铭文书写模式重新回归钤盖形式。随着城砖铭文字数增多,钤盖方式变为长条形多字印章抑压,类似雕版印刷中的一行文字,故艺术特色较两宋稍有逊色,而本文也不再将此类铭文视为印章论述。

赣州城墙所见部分明清时期钤盖类别铭文城砖 作者供图

三、结语

赣州城墙之上的城砖铭文押印艺术,是两宋时期赣州城市文化繁荣发展的见证,也成了宋代印学史研究不可或缺的资料,特别是楷书印章的种类丰富、花押符号的与众不同,成为新的研究视点,正如陈振濂在《篆刻艺术学通论》中所阐述的:

楷书入印与隶书同时,也在唐宋之际……宋人风行花押、形成了押书入印的风气。既然草书也可入印,那隶、楷书入印自然也是理所当然的了。隶、楷书入印的现象,当然也包含有使印章文字易识,以便更好地为实用发挥工具效益的使用目的,但也肯定存在着对各种不同艺术体式大胆尝试和探索的主观追求。在唐宋人的眼光中,篆书的造型美固足以使人趋之若鹜,而楷、隶书印的造型美,同样具有丰富的变化特征,它们不应该被冷落。

毋庸置疑,唐宋时代作为汉印与清印这两大篆刻高峰的中转,其意义是重大的,押印与楷隶书入印,与正统的篆书印共同构成了篆刻艺术的总面貌。[10]

注释:

[1]范晔,撰;李贤,等,注.后汉书[M].北京:中华书局,2000:2178.

[2][3][5]顾张思,撰;曾昭聪,刘玉红,点校.土风录[M]. 上海:上海古籍出版社,2016:59.

[4]李延寿,撰;周国林,等,校点.南史[M].长沙:岳麓书社,1998:1110.

[6]徐松,辑;刘琳,刁忠民,舒大刚,尹波,等,校点. 宋会要辑稿[M].上海:上海古籍出版社,2014:3004.

[7]余家栋,陈柏泉.江西赣州七里镇窑址发掘简报[J].江西文物,1990(4):16—17.

[8][9]脱脱,等,撰.宋史[M].北京:中华书局,2000:2402.

[10]陈振濂.篆刻艺术学通论[M]. 上海:上海书画出版社,2017:15.