夏虚诵古:早期《书》类文献之流播

2023-03-15赵培

[摘 要] 唐叔虞就封之处为故唐尧和禹夏之虚,其地在晋南之翼城。出土及传世《夏书》篇章中,多见晋文化留痕,显示出早期《书》篇流传过程中的“夏虚诵古”特征。就《甘誓》而论,除了殷商之时已写定篇章,流传至春秋时晋国而被改移修饰外;亦有可能,今传《甘誓》为夏虚一直口传之篇章,至战国时始形诸文字,因为口传方式的不稳定性,使得传承者自动将其“六人”改为“六卿”,《甘誓》篇遂成今日面貌。相较而言,在改换之处上,《明鬼下》所引之篇具更多商周写定文本的痕迹。《厚父》篇属于《夏书》,观此篇亦可见出夏代口传文献之代代相传;其文体特征近同周初文献,则提醒我们此篇写定时间或在周初,抑或是经过周初之转写。《书》篇渊源甚早,且其流传同夏虚所在关系密切;《书》类文献的区域性传播,提醒我们早期可能存在一种《夏书》《商书》《周书》分编的文本形态。

[关键词] 夏虚诵古 《尚书》 《甘誓》 《厚父》 晋南

[基金项目] 国家社会科学基金一般项目“《尚书》经典化研究”(18BZW035)

[作者简介] 赵培,中国社会科学院文学研究所副编审,文学博士(北京 100732)

[DOI编号] 10.13761/j.cnki.cn23-1073/c.2023.03.003

引 言

甲骨文祀典中习见“自上甲六示”之贞。“六示”指先公中最后的上甲、报乙、报丙、报丁、示壬、示癸而言。关于此问题,王国维、董作宾等先生立说在先,于省吾先生论之于后,撰《释自上甲六示的庙号以及我国成文历史的开始》一文,论讨此庙号的出现及其所反映的我国成文历史之始:

王国维谓:“疑商人以日为名号,乃成汤以后之事,其先世诸公生卒之日,至汤有天下后定祀典名号时已不可知,乃即用十日之次序以追名之,故先公之次乃适与十日之次同,否则不应如此巧合也。”(原注:《殷卜辞中所见先公先王续考》)董作宾谓:“我疑心这是武丁时代重修祀典时所定。……至于成汤以前先世忌日,似已不甚可考,武丁乃以十干之首尾名此六世。……观于甲乙丙丁壬癸的命名次第,并列十干首尾,可知如此命名,实有整齐划一之意,不然,无论此六世先公生日死日,皆不能够如此巧合。”(原注:《甲骨文断代研究例》)按王、董二氏均谓六世庙号为后人所追定,自来研契者并无异议。我认为,其说有得有失。六示中上甲和三报的庙号,乃后人所追定。至于六示中示壬、示癸的庙号,并非如此。[1]193-194

于省吾先生认为上甲和三报确属追记,但示壬、示癸的信息则当时应有典可据。其给出五条证据:

一、甲骨文祀典中的庙号,二示以前均无可考,而自二示和二示以后的先王和先妣的庙号则尚为完备,这是由于有典可据的缘故;二、示壬、示癸庙号相次的原因在于所有的庙号都限于十个日干,则有的重复有的相次是难免的;三、甲骨文周祭的直系先妣,自示壬的配偶妣庚和示癸的配偶妣甲开始,而二氏的日干并不相次,很明显,她们的庙号是根据典册的记载,绝非后人所追拟;四、商代的世系谱牒是一种简单的文字纪事,结合武丁时期的世系刻辞(原注:《殷墟卜辞综述》第四九九页,图版贰拾)和商晚期三句兵的铭文,其内容前者为一贵族十一世先祖的名字,后者为七个(或六个)祖父兄的忌日,大体上合于商王室自示壬、示癸至武丁为十三世的格局;五、二示的庙号和三报之间省掉了戊己庚辛四个日干,二示的配偶之庙号并未按照日干的次序,且甲骨文周祭的先妣自二示的配偶开始,此三点亦说明商代先公和先妣的庙号,自二示和二示的配偶才有典可稽。[1]194-197

《史记·殷本纪》载:

契卒,子昭明立。昭明卒,子相土立。相土卒,子昌若立。昌若卒,子曹圉立。曹圉卒,子冥立。冥卒,子振立。振卒,子微立。微卒,子报丁立。報丁卒,子报乙立。报乙卒,子报丙立。报丙卒,子主壬立。主壬卒,子主癸立。主癸卒,子天乙立,是为成汤。[2]120

《殷本纪》所记汤以前共十三世,结合于省吾先生所论,则示壬(主壬)以前之先公但记日名者,因属于传说时代,当时结绳或以木契来帮助某些事物的记忆,故比较简略。然“上甲微”以上尚有七位先公,《殷本纪》所列分别为:契、昭明、相土、昌若、曹圉、冥和振。早期先公并没据天干名之,似亦有清楚记忆。此或与口传相关,如《商颂·玄鸟》云:“天命玄鸟,降而生商,宅殷土茫茫。” 毛亨传、郑玄笺、孔颖达疏、陆德明释文《附释音毛诗注疏》,日本足利学校遗迹图书馆藏宋建安刘叔刚刻本,足利学校遗迹图书馆后援会影印,汲古书院1974年版。本文所引《毛诗》经文、毛传、郑笺、诗谱、大小序及正义内容据此本,不再一一出注。 《长发》云:“有娀方将,帝立子生商。玄王桓拨,受小国是达,受大国是达。”此皆述契之出生及其功业。《长发》又云:“相土烈烈,海外有截。”则言契孙相土威武能整齐四海。《商颂》或为宋人编整追述,然当有所据。

根据卜辞,王亥(振)之后当有一王恒,合于《楚辞·天问》“恒秉季德,焉得夫朴牛”之“恒”。《天问》之说,当与《山海经》及《竹书纪年》同出一源,而《天问》就壁画发问,所记尤详[3]418-422。据此又可判断图画确属早期记忆之辅助物之一。 《吕氏春秋·先识览》云:“夏太史令终古出其图法,执而泣之。夏桀迷惑,暴乱愈甚,太史令终古乃出奔如商。”[4]395夏之太史令终古所携之“图法”何指?图指图画,或特指地图。《周礼·夏官·职方氏》云:“职方氏掌天下之图。”[5]545法当为某种形式的法令。《礼记·曲礼》云:“谨修其法而审行之。”[6]892《左传·宣公三年》载王孙满答楚庄王云:“昔夏之方有德也,远方图物,贡金九牧,铸鼎象物,百物而为之备,使民知神、奸。”“远方图物”,杜预注:“图画山川奇异之物而献之。”“铸鼎象物”,杜预注:“象所图物铸之于鼎。”[7]1282《国语·周语下》太子晋之谏言:“若启先王之遗训,省其典图刑法,而观其废兴者,皆可知也。”韦昭注云:“图,象也。”[8]108-109则王孙满的描述中,夏代应有山川奇物之图,且又将这些图物铸于鼎上。结合杜预注,则《先识览》所及终古负责之“图法”,当即此类图物和与之相类之王朝法令,而此处之法令,或仅为以图示、绳契形式所记之法。但历时既久,刻写内容及其载体不易保存,故后世难以睹见。

结合于省吾先生的推论,从上甲微到示壬(主壬)的时代,或为绳契、图物和口传到文字记录的过渡时期,简册开始与图画和口耳一起,发挥记忆载体的作用。《尚书·多士》云:“惟尔知,惟殷先人,有册有典,殷革夏命。”孔传云:“言汝所亲知,殷先世有册书典籍,说殷改夏王命之意。” 孔安国传、孔颖达正义《宋本尚书正义》,国家图书馆藏宋两浙东路茶盐司刻本(4523号),卷七、八、一九、二〇配日本影抄本,国家图书馆出版社2017年影印。本文中所引《尚书》经文、孔传、书大小序及正义内容据此本,不再一一注明。 结合前文所析,此先世当自示壬、示癸始,即大乙(商汤)之前的两代先王,正当夏商鼎革之前夜。此一时间的划定亦同于成系统文字的出现时间,如裘锡圭先生即认为,“汉字基本上形成完整的文字体系的时代,可能是夏商之际。” 裘锡圭《汉字形成问题的初步探索》,载《中国语文》1978年3期,又载《古代文史研究新探》,后收入《裘锡圭学术文集》(第4册),复旦大学出版社2012年版,第25-39页。

或有疑早商虽有文字,然契文皆不长,似很难写出如《尚书》中所见之早期“雄篇大作” 如内藤虎次郎氏之疑《禹贡》,言“……乃就禹奏于天子之文书,史官藏之,而加以润色焉。此宋儒所倡之说也。此等结论,绝不能令吾人首肯,固不待言。今试问所谓禹者,实在果有其人乎?安知非神话中之英雄乎?即使实有其人,而当时已有文字乎?即使有文字,能有此雄篇大作乎?”参内藤虎次郎《禹贡制作时代考》,收入江侠庵编译《先秦经籍考》,商务印书馆1931年版,第97页。 。实则卜辞因为受功用的限制,故辞句很固定、字数不长。如陈梦家先生所论:

《菁》3,5“癸丑卜争贞”至“才敦”系正反两面相接的武丁卜辞,全辞在90字上下;《甲》2416和《卜通》592是有关征伐盂方、人方的乙辛卜辞,皆在50字以上。《剑》212是记战役的乙辛刻辞,仅存下半截已在50字以上,全辞当在100字以上。晚殷铜器铭文如《集刊》13:199中的一卣和《白鹤》12之卣,都在40-45字之间。凡此都表示当时的铭文已不很短。《尚书·多士》说“惟殷先人,有册有典”,殷人记事记言的典册当长于100字,应是无可置疑的。 陈梦家:《甲骨刻辞的内容与其它铭辞》,《殷虚卜辞综述》,中华书局1988年版,第46页。引文中《菁》指罗振玉《殷虚书契菁华》(1914年);《甲》指董作宾《殷虚文字甲编》,《小屯》第二本(1948年);《卜通》指郭沫若《卜辞通纂》(1933年);《剑》指胡厚宣《双剑誃所藏甲骨文字》(1946年);《集刊》指《前中央研究院历史语言所集刊》;《白鹤》指日本梅原末治编撰《白鹤吉金集》(1934年)。

夏代及以前之单纯口传(或辅绳契、图物以传)时代,虽未形诸文字,但就其内容而言当已有长篇。到商之先公时代,开始书记于册,其有长篇自不待言。今可见同时期记载,因卜辞自身性质而未能记录下长篇之文。卜辞最长者,如陈氏所言可达100字以上(《汤誓》即将近150字,其规模相当了),商代青铜铭文最长者当达到47字的小子 卣(《集成》05417)。但是它们所展示的仅为卜辞的特点及青铜铭文之发展史,不能据此来判断长篇书写能力之有无。此间最为明显的例子即为西周甲骨,正如刘起釪先生所言:“不能因殷虚文体的简朴,怀疑商代是否有长篇之作,正如不能因周原甲骨之简朴,怀疑周初是否能有长篇一样,周原甲骨自周原甲骨,而有名的周初八诰固自为长篇结构,因各自的作用不同,卜辞只需要简短,文诰则需要长篇大作。”[9]841其论甚洽。

夏末商初,口耳以传之典、谟、训、诰开始书于竹帛,由此开启了有别于口传的文献保存和流传的另外一种方式。而口传的方式并未因此而消失,和书写抄传一起担负起载籍流传的任务。当然,具体来看,夏末商初开启的口传和书写并行的模式似乎仅限于王官系统,此一情况当一直持续到西周晚期。礼崩乐坏,王官下移之后,此种并行之流传模式亦随之下移至民间。然整体而言,官方因其便利,多抄传;民间限于条件,多口传。两者又形成了各自的抄传与口传系统。

据此,夏代虽已可见“准文字”形态的表意符号,但仍属文献之口传时代。传世文献中多有关于夏代文献之记载,其称名有《禹贡》《甘誓》《禹之总德》《五子之歌》《胤征》《夏书》《夏礼》《夏时》等 《禹之总德》《夏书》《夏礼》《夏时》见于典籍引《书》,非必篇名。 。考以先秦文献引夏《书》,《左传》15次 《左传》引《夏书》之十五次分别见于《庄公八年》《僖公二十四年》《僖公二十七年》《文公七年》《成公十六年》《襄公四年》《襄公五年》《襄公十四年》《襄公二十一年》《襄公二十三年》《襄公二十六年》《昭公十四年》《昭公十七年》《哀公六年》《哀公十八年》。 、《国语》3次 按:《国语》引《夏书》之三次分别为:《国语·周语上》《国语·周语下》和《国语·晋语九》。 、《吕氏春秋·有始览》1次。新见清华简有《厚父》篇,亦当属《夏书》。据此则晚至西周时期,口传之夏代《书》类文献或已开始被整编且书写在册,进而流布开来。

一、夏虚诵古与夏事流播 关于“夏”与“夏文化”在考古学上的讨论问题,详参刘绪《夏商周考古》,山西出版集团、山西人民出版社2021年版,第2-38页。

关于禹都夏虚之所在,皇甫谧《帝王世纪》载:

禹受封为夏伯,在《禹贡》豫州外方南,角亢氐之分,寿星之次,于秦汉属颍川,本韩地,今河南阳翟是也。受禅都平阳,或在安邑,或在晋阳。于汉,平阳、安邑皆属河东,晋阳属太原。太原在冀州太行、恒山之西。太原,太岳之野,参代(伐)之分,实沈之次,于周为晋,今司隶并州之域也。相徙商邱,于周为卫。成公梦康叔曰:“相夺予享是也。少康中兴,复还旧都。”故《春秋传》曰“复禹之迹,不失旧物”是也。《世本》又言夏后居阳城,本在大梁之南。于战国,大梁,魏都,今陈留浚仪是也。按:经传曰,夏与尧舜同在河北冀州之域,不在河南也。故《五子之歌》曰“惟彼陶唐,有此冀方,今失厥道,乱其纪纲,乃底灭亡。”言自禹至太康,与唐虞不移都域也。然则居阳城者,自谓禹避商均时,非都也。故《战国策》称桀之居,左天门之险,右天溪之阳,成皋在其北,伊洛出其南。吴起对魏武侯亦言:“桀之居,左河济,右太华,伊阙在其南,羊肠在其北。”案:《地理志》上党商(高)都,有天井关,即天门也;有羊肠坂,在太原;晋阳西北九十里,有通西上郡关,即吴起之所云也。洛皆在阳城,非都審矣! 徐宗元辑《帝王世纪辑存》,中华书局1961年版,第48-49页。此段为《太平御览》卷一五五所引,正文“参代之分”当为参伐,“上党商都”当为高都,“洛皆在阳城”句,当有脱文。

依照《太平御览》所引《帝王世纪》内容来看,禹为夏伯时封地为河南阳翟;受禅为帝后,都城有三说,为平阳、安邑、晋阳。 顾祖禹即主安邑说,详参顾祖禹撰,贺次君、施和金点校《读史方舆纪要》卷一,中华书局2005年版,第2页。 到了相时,迁都至商丘,而其子少康又复还旧都。《世本》又言夏后居阳城,皇甫谧认为是大禹避商均时所居,非夏都。皇甫谧的避居在阳城的讲法被金鹗承继,其《求古录礼说》卷四《禹都考》认为:“禹都有二,盖其始都于阳城,即所避之处以为都;而其后迁都于晋阳,乃从尧舜所居之方也。”[10]至于其他几处为何不是夏虚,金鹗云:

《汉书·地理志》颍川郡阳翟夏禹国,应劭曰:“夏禹都也。”臣瓒曰:“《世本》言禹都阳城,汲郡古文亦云居之,不居阳翟也。”师古曰:“阳翟本禹所受封耳。应、瓒之说皆非。”诸说不同。洪氏颐煊谓阳城亦属颍川郡,与阳翟之地相近,或当日禹所都阳城本在阳翟,故《汉志》云云。鹗考《史记·夏本纪》,禹避舜子于阳城,诸侯皆去商均朝禹,于是即天子位。知其遂都阳城,盖即所避之处以为都也。赵岐《孟子注》:“阳城在嵩山下。”《括地志》“嵩山在阳城县西北二十三里。”则阳城在嵩山之南,今河南府登封县是也。若阳翟,今在开封府禹州。其地各异。《汉书·地理志》于偃师曰殷汤所都,于朝歌曰纣所都,于故侯国皆曰国。今阳翟,不曰夏禹所都而曰夏禹国,可知禹不都阳翟矣。阳翟为禹所封之国,而阳城则为禹之都,此确解也。然《左传》定公四年祝佗谓唐叔封于夏虚,启以夏政。例以上文,康叔封于殷虚,启以商政,则禹之都即唐国也。唐国在晋阳。《汉书·地理志》:“太原郡晋阳,故《诗》唐国,周成王灭唐,封弟叔虞。”杜预注《左传》云:“夏虚,大夏,今太原晋阳也。”本于《汉志》,其说自确。《水经》云:“晋水出晋阳县西。县,壅山。”郦道元注:“县,故唐国也。”亦本《汉志》。乃臣瓒以唐为河东永安,张守节以为在平阳,不知唐国有晋水。故燮父改唐曰晋。若永安,去晋四百里;平阳,去晋七百里,何以改唐曰晋乎?唐定在晋阳,今山西太原府是也。[10]

除了金鹗所举之例外,《左传·昭公元年》杜预注:“大夏,今晋阳县。”《诗经·唐风》朱熹集传云:“唐,国名。本帝尧之旧都,在禹贡冀州之域、太行恒山之西、太原太岳之野。周成王以封弟叔虞为唐侯。唐叔所封,在今太原府。”[11]68但是,这种传统的晋阳(即太原)说,并未得到现代考古实践的支持。首先,太原地区所在的晋中地区,夏时期的考古遗存显非夏文化。其次,20世纪90年代初天马—曲村遗址中心部位偏北的晋侯墓地的发现,无可辩驳地证明了李泰《括地志》中唐都翼城说的正确[12]。如此,唐叔虞就封之地为故唐尧和禹夏之虚,其地在晋南之翼城 关于夏文化是由伊洛、嵩山地区再到晋南,还是其源头即在晋南而后扩散至豫西地区,刘起釪先生《由夏族原居地纵论夏文化始于晋南》一文,从“夏是冀州之人”“冀州的原始地境在晋南”“晋南——夏人之故虚”“夏人西起晋南然后东进豫境”“晋南陶寺、东下冯等地的夏文化遗存所提供的证据”等五个方面进行了讨论。参见刘起釪《由夏族原居地纵论夏文化始于晋南》,载《古史续辨》,中国社会学出版社1991年版,第132-166页。 。

先秦典籍所引《夏书》中,亦见实例可旁证此夏唐重都说。《左传》僖公二十七年记载赵衰荐将之事,其引《夏书》曰:“赋纳以言,明试以功,车服以庸。”此句,今传《舜典》作“敷奏以言,明试以功,车服以庸”;《益稷》中亦有此句,出自大禹之口,言:“敷纳以言,明庶以功,车服以庸。”《舜典》和《益稷》今传本均归入《虞书》,实则《舜典》为割裂《尧典》而成,当属《唐书》。据此亦可知,赵衰或因唐和夏皆曾都晋地,而混言晋地所流传之《书》篇,以《夏书》言《唐书》。夏虚所在同《夏书》诸篇之间的关联,还可从《甘誓》和《厚父》等篇章见出。

二、作为夏虚口传篇章的《甘誓》

《书序》言:“启与有扈战于甘之野,作《甘誓》。”据此,则《甘誓》为启与有扈氏作战之际的誓师辞。因此事对夏王朝而言颇为重要,自启开始,世代相传。其流传形态,刘起釪先生认为,“(《甘誓》)作为一种史料,流传到商代,其较稳定地写成文字,大概就在商代。”[9]873此处论说之据在于“威侮五行,怠弃三正”,即责备敌对方上不敬天象,下不重商代大臣的说法,是商后期才出现的。刘先生认为是篇写成于商代,是因为商中后期之甲骨以及西周大盂鼎铭文中有“正” 刘起釪《释〈尚书·甘誓〉的“五行”与“三正”》,载《古史续辨》,中国社会科学出版社1991年版,第192-213页。“五行”与“三正”新旧说之考辨,刘先生言之已详,文中不赘论。 ,而出土材料只能说明“三正”之说晚至商晚期已经出现,并不能否认夏代已有。夏代口传之篇,其当用于子弟教育,传至商周,是否有所承继,书以行教,不得而知。即便此口传之篇,商代已有写成之本,而此本是否即几种传世本之“蓝本”,亦未可知。此类口传文献,据现有材料可以证析者,仅为其最晚写成之时代,以及写成后于流传过程中的稳定与变异程度。

《甘誓》有3个传本,见于梅本《甘誓》、《史记·夏本纪》及《墨子·明鬼下》,三本内容如表1所示:

《史记·夏本纪》所本汉代《尚书·甘誓》,司马迁有转写。“作《甘誓》”之前当为《书序》内容。“乃召六卿”下“申之”二字,梅本无。“启曰”,梅本作“予誓告汝”。“劋”梅本作“剿”。“左不攻于左”后梅本有“汝不恭命”。“女”,梅本作“汝”。“维”梅本作“惟”。“共”梅本作“恭”。“政”梅本作“正”。“僇”梅本作“戮”。“帑僇女”梅本作“孥戮汝”。用字异文,对应的战国文字并没有典型的区域分布特点,可知梅本同《史记》所据本关系比较密切,但因司马迁引用时以训诂代原文,故而生异。

《墨子·明鬼下》所引,首先篇名为《禹誓》,即认为此誓为大禹伐有扈氏所作,不同于《书序》和《史记》所言启伐有扈之说。“有曰:日中。今予与有扈氏争一日之命。且尔卿大夫庶人,予非尔田野葆士之欲也。”引号部分共32字,陈梦家先生认为,“大率三十余字一简,‘有曰即‘又曰,当在最后,因错简误植于中。”[13]178其说可从。另外,陳氏亦指出,《明鬼下》中“尔”为领格多数第二人称,“若”为主格多数第二人称。《史记》《孔传》用“其”“女”,此或方言之故[13]178。此所透露出的区域差异,更可助证口传之说。

考此篇写成时间之关键在于“六卿”和“六事之人”,陈梦家“乃召六卿”考释:

《孔传》曰“天子六军,其将皆命卿”。《诗·棫朴》正义及《礼·曲礼》正义引郑玄曰“六卿者六军之将,《周礼》六军皆命卿,则三代同矣”,孔乃用郑义。先秦本作“乃命左右六人”。案卜辞有卿士,西周初令彝、西周末番生簋、毛公鼎有卿事寮,《诗》(《长发》、《假乐》、《十月之交》)《书》(《洪范》)有卿士,《左传》隐元郑庄公、虢公忌父为周王左右卿士,《左传》楚有二卿(《成九》、《成十六》),晋、郑有三卿(晋:《成六》、《成十七》,郑:《昭六》),晋有五卿(《昭五》),宋、晋、郑有六卿(宋:《文七》、《文十六》、《昭廿五》、《哀廿六》,晋:《文十三》,《襄十四》、《襄十九》、《昭十六》,郑:《襄九》、《昭十六》),晋有八卿(《襄八》)。六卿之名大约为春秋以后所有。[13]179

其后又考释“六事之人”云:“今本因改‘六人为‘六卿,故改复出此六事之人以呼六卿。《吕览·先己》曰:‘夏后相与有扈战于甘泽而不胜,六卿请复之,是《吕览》作‘六卿,可证先秦本《甘誓》已如此。”[13]179陈氏由此推定《甘誓》为战国时晋人所作。陈氏考释文字谨严,然并不能依此得到其结论。因为“六卿”“六事”之例,既有可能是后世改移,不能据此定其篇章所起,而可说明此篇在夏地一直有流传。刘起釪先生以其成篇时代或当殷代,西周写成基本定型的本子,春秋战国的流传过程中经过损益改换[9]875。郭沫若先生在其《〈诗〉〈书〉时代的社会变革与其思想上之反映》一文中即认为“《商书》和《周书》都应该经过殷周的太史及后世儒者的粉饰”[14]96,合于刘说。当然,除了殷商之时已写定的文篇章,流传至春秋时之晋国而被改移修饰外;亦有可能,今传之《甘誓》为夏虚一直口传之篇章,至战国时始形诸文字。因为口传方式的不稳定性,使得传承者自动将其“六人”改为“六卿”,《甘誓》篇遂成今日面貌。相比较而言,在改换之处上,《明鬼下》中所引之篇显具更多商周写定文本的痕迹。

三、《厚父》篇的归属及其流传路径蠡测

(一)《厚父》当属《夏书》

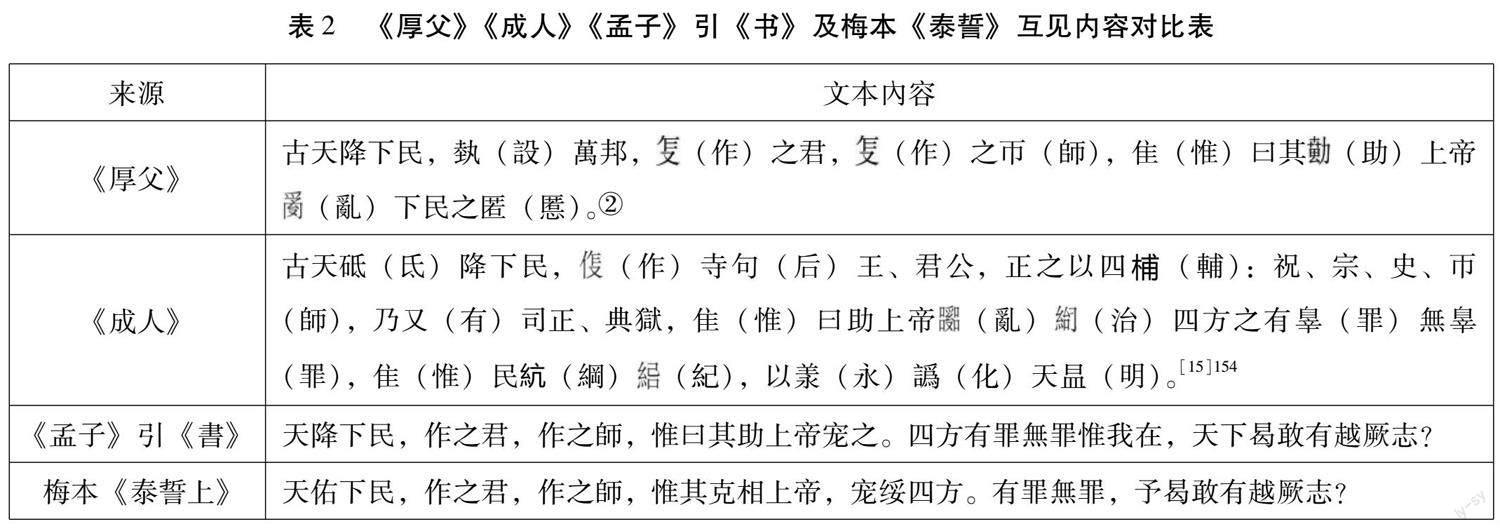

《厚父》篇收入《清华大学藏战国竹简》(伍),《厚父》为自名 清华大学出土文献研究与保护中心编《清华大学藏战国竹简》(伍),中西书局2015年版,图版第三页,释文第109-116页。按:下文介绍部分多取整理说明,所引释文亦据整理本,不再逐一注明。 。《厚父》为《书》类文献逸篇,文中部分内容与《孟子》所引《书》相似。《孟子·梁惠王下》曰:“《书》曰:‘天降下民,作之君,作之师,惟曰其助上帝宠之。四方有罪无罪惟我在,天下曷敢有越厥志?一人衡行于天下,武王耻之。此武王之勇也。而武王亦一怒而安天下之民。今王亦一怒而安天下之民,民惟恐王之不好勇也。”赵岐注:“《书》,《尚书》逸篇也。”从引文结合本篇结构、文辞特点等综合考虑,整理者定《厚父》为《尚书》逸篇。

《厚父》共31支简。简长约44厘米,宽约0.6厘米。第一支上下两端残缺,其他各支皆为完简。简背标有序号,依次为“一”至“十三”,今缺序号“一”。最后一支简背面有“厚父”二字,系篇题。

《厚父》通篇为“王”和“厚父”的对话。“王”首先通过追溯夏代历史,指出勤政、用人、敬畏天命、谨慎祭祀对于“永保夏邑(或邦)”的重要性,厚父则从反面阐明君弗用典刑、颠覆其德、沉湎于非彝,臣弗慎其德、不“用叙在服”的严重后果。接下来,“王”介绍了自己当下的作为,厚父在响应中阐述了自己的认识和理念,重点是要畏天命、知民心、处理好司民和民的关系以及戒酒等。

关于《厚父》篇的归属,主要有两种意见:一种以李学勤、赵平安、马楠、程浩等先生为代表,认为当属《周书》,其中李学勤、马楠、程浩认为所记为周武王与夏遗老之间的问对, 李学勤《清华简〈厚父〉与〈孟子〉引书》,载《深圳大学学报》2015年第3期。程浩《清华简〈厚父〉“周书”说》,清华大学出土文献研究与保护中心编、李学勤主编《出土文献》第五辑,中西书局2014年,第145-147页。李先生文末按语中言及马楠、程浩的观点。后续又见多篇申论文章,基本上未出前说的基本框架,兹不一一列出。 赵平安认为“厚父”是夏代后裔[16];另外一种以郭永秉先生为代表,认为当属《夏书》[17]118-132。

前一种意见的主要依据是《孟子》引《书》一段所讨论的是文王、武王之事,分析文王时引《大雅·皇矣》,相对应分析武王时所引《书》当对应作载周武王事之《周书》;另外,《厚父》一篇的文句、用词同《周书·酒诰》《康诰》《召诰》《牧誓》以及《大克鼎》铭文等相类,且此篇当中所体现出的治国理念是周初文献所反复强调的 李学勤《清华简〈厚父〉与〈孟子〉引书》,载《深圳大学学报》2015年第3期。程浩《清华简〈厚父〉“周书”说》,清华大学出土文献研究与保护中心编、李学勤主编《出土文献》第五辑,中西书局2014年,第145-147页。又程浩《有为言之:先秦书类文献的源与流》一书中有系统论析,详参程浩《有为言之:先秦书类文献的源与流》,中华书局2021年版,第190-199页。 。

郭永秉先生認为“王”,当为孔甲后三王中的某一王,《厚父》当为《夏书》中的一篇[17]118-132。郭文的论证分为各部分:第一部分讨论“三后”“前文人”和“有神”,第二部分分析“后王”“永叙在服”“用叙在服”,第三部分集中讨论“王乃乃遏佚其命”一句,最后讨论了作为《夏书》的《厚父》同《左传》引《夏书》之呼应以及依据《孟子》引《书》而认定《厚父》作于周武王时说法的问题[17]118-132:

至于李学勤、程浩等先生以《孟子·梁惠王下》引“天降下民”等几句为论武王之勇,所以认为《孟子》引的应该是《周书》,而且一定是以武王为主人公 的《书》,我认为这个推论从逻辑上完全站不住脚。“天降下民”这几句,讲的分明不是武王而是禹的事迹,即使是要说武王之“勇”,何必引它?《孟子》引这两句,恰是用《厚父》的本来意思,与论武王之“勇”毫无关系,文义大致是说:《尚书》里说“天为下民作君作师,是要天子整治四方罪恶的”,武王见不得独夫横行,就一举灭商安定天下了,所以下民唯恐武王不好勇力,这才是大勇。这哪里能说明此段引《书》必须出于《周书》呢?阐说正义者诛灭罪恶符合天命的道理,就一定要引周武王为主人公的《周书》吗?[17]131

此外,关于《厚父》篇所体现出的治国理念同周初比较一致的问题,郭文亦有分析:

《墨子·非乐上》引“《武观》曰:‘启乃淫溢康乐,野于饮食,将将铭,苋磬以力,湛浊于酒,渝食于野,万舞翼翼,章闻于大(惠栋说“大”当作“天”),天用弗式。”惠栋以为这是叙武观之事的佚《书》,与《夏书·五子之歌》有关。启之无德、湛酒,与《厚父》“启之经德少”及下文厚父的“酒诰”之间的关联,是极易看出的。

《厚父》一篇十分强调德教,前后多见“明德”、“经德”、“慎德”、“秉德”“敬德”等表述。《墨子·非命下》记“禹之《总德》有之:‘允不着(孙诒让疑“着”是“若”之误),惟天民不而葆,既防凶心,天加之咎,不慎厥德,天命焉葆?”从所引的文字看,既称为“禹之《总德》”,估计应该属于《夏书》的佚篇。《总德》强调慎德与葆天命的关系,与《厚父》的主旨契合,这可能正是《夏书》中不少篇目一個重要的共同主题。[17]130

关于夏人“湛浊于酒”,除了郭氏所举《武观》之例外,《大戴礼记·少闲》载:“禹崩,十有七世乃有末孙桀即位。桀不率先王之明德,乃荒耽于酒,淫泆于乐,德昏政乱,作宫室高台,污池土察,以民为虐,粒食之民,惛焉几亡。”[18]217-218又《尚书大传》伏生传《汤誓》云:“夏人饮酒,醉者持不醉者,不醉者持醉者,相和而歌曰:‘盍归于亳,盍归于亳,亳亦大矣。”[19]117夏末之世,夏人湛酒,伊尹据其酒后之言来判断革夏之时机是否成熟。可见《夏书》有酒诰之训,并不突兀。如此,主张《厚父》为《周书》的两类主要证据所存在的问题已揭橥清楚。再据《厚父》所载厚父与王对话之口吻来看,此篇属于《夏书》比较允当。既然属于《夏书》,则此篇亦可见出夏代口传文献之代代相传,其文体特征近同周初文献,则提醒我们此篇之写定时间或在周初,抑或是经过周初之转写。《厚父》中所谈之夏后孔甲的形象,同《国语》《世本》《左传》所载颇不相同[16],为我们提供了新的视角,亦反映出夏代口传文献流传中后代接受者的取舍与改移。

(二)《厚父》篇的字用特征及其流传轨迹蠡测

就《厚父》简文的字用情况来看,赵平安先生指出:“《厚父》是抄写者非常重视的一篇珍贵文献,它成书很早且有古本流传;现在见到的本子是在晋系文字基础上用楚文字转抄而来的;抄写者具有很高的权威性和很强的自主性,非一般泛泛抄手可比,很可能是主人自抄的作品。”[20]297至于《厚父》篇字用所体现出的楚系外的特征,赵平安先生将其分为两种情况:一类是非楚系,但难以归入某一具体区域者,如禹、事、后、皇、湛 此类所举字例可同三晋文字相对应,只是亦有其他可能。 ;一类是可以明确归入三晋系统者,如夏、慎、敬、夕、严、盘、邦、友、高、工等。由于《厚父》篇有明确的晋系文字元素,那些非楚系,既见于晋系又见于他系的文字很可能也应当视为晋系文字,是受晋系文字影响所致[20]303-305。

赵先生就字形和用字得出的结论可以从信,《厚父》一篇成书与流传皆很早,且有古本流传;我们现在看到的本子是在晋系文字基础上用楚文字转抄而来。如此则此楚地出土篇章传自晋地。结合上文关于三晋之地与夏虚问题的引述与分析,夏虚之居者诵夏书,述夏事,代有人在。陈梦家先生云:“关于夏、商、周三代之书的保存与拟作,应该分别为晋、宋、鲁三国所为。周书多是鲁国太史所藏,而夏、商之书多为晋、宋两国之人所拟作。这些拟作,也自然有所本,因之也保存了许多史料。”[13]108陈先生已经意识到《书》类文献流传之区域性问题,只是其泥于古史辨以来的晚出说,而认为早期《书》篇多拟作。然就《厚父》篇来看,《书》篇渊源所自,当非常早,且其流传同夏虚所在关系密切。同时,《书》类文献的区域性对应,提醒我们早期可能存在一种《夏书》《商书》《周书》分编的文本形态。

余 论

晋地晋人附益古书,亦见其他证据,俞樾《湖楼笔谈》论《尔雅》经晋人附益,云:

《尔雅》为周公之书,而有“张仲孝友”之文,学者疑焉。余谓晋人羼入也。晋大夫张老即张仲十三代孙,见《困学纪闻》所引张氏谱。其子孙在晋,故述其祖德,附之雅训,以为光荣。且如《释山篇》曰:“梁山,晋望也。”此晋人增益之明证。不然,何国无望,而独举晋望乎?《释兽篇》:“秦人谓之小驴。”夫方俗语言,不可胜载,周公何意独载秦语乎?此亦晋人为之。盖秦晋壤地相接,而又昏姻之国,秦人之语,耳熟能详,呫毕之士,附载异闻,相承至今,莫能刊削矣。春秋时晋最强,人文亦最盛。古书流传,往往经其附益。《逸周书》末载师旷见王子晋事,《竹书纪年》以晋事终,皆此类也。[21] 624-625

据俞樾所论,则除了我们讨论的早期《书》篇外,《尔雅》《逸周书》《竹书纪年》均经过晋人附益。春秋时期,晋地人文鼎盛,诵古之风,存古之统,而经书篇章中往往可见其时代与区域印记。

[参 考 文 献]

[1] 于省吾.释自上甲六示的庙号以及我国成文历史的开始[M]//甲骨文字释林.北京:商务印书馆,2010.

[2]司马迁.史记[M].北京:中华书局,2014.

[3]王国维.殷卜辞中所见先公先王考[M]//观堂集林.北京:中华书局,1959.

[4]许维遹.吕氏春秋集释[M].北京:中华书局,2009.

[5]周礼[M].《十三经古注》据永怀堂本校刊.北京:中华书局,2014.

[6]礼记[M].《十三经古注》据相台岳氏家塾本校刊.

[7]春秋经传集解[M].《十三经古注》据相台岳氏家塾本校刊.

[8]国语[M]. 上海师范大学古籍整理研究所点校.上海:上海古籍出版社,1998.

[9]顾颉刚,刘起釪.尚书校释译论[M].北京:中华书局,2005.

[10]金鶚.禹都考[M]//求古录礼说.清道光庚戌年(1850)刻本.

[11]朱熹.诗集传[M].上海:上海古籍出版社,1958.

[12]李伯谦.晋国始封地考略[N].中国文物报,1993-12-12.

[13]陈梦家.尚书通论[M]. 北京:中华书局,2005.

[14]郭沫若.《诗》《书》时代的社会变革与其思想上之反映[A].中国古代社会研究[M]//郭沫若全集·历史编:第一卷.北京:人民出版社,1982.

[15]清华大学出土文献研究与保护中心编.清华大学藏战国竹简(玖)[M].上海:中西书局,2019.

[16]赵平安.《厚父》的性质及其蕴含的夏代历史文化[J].文物,2014(12).

[17]郭永秉.论清华简《厚父》应为《夏书》之一篇[M]//出土文献:第七辑.上海:中西书局,2015.

[18]王聘珍.大戴礼记解诂[M].北京:中华书局,1983.

[19]皮锡瑞.尚书大传疏证[M].北京:中华书局,2022.

[20]赵平安.谈谈战国文字中值得注意的一些现象——以清华简《厚父》为例[M]//复旦大学出土文献与古文字研究中心编.出土文献与古文字研究:第六辑.上海:上海古籍出版社,2015.

[21] 俞樾.湖楼笔谈[M]//汪少华,王华宝,主编.俞樾全集.南京:凤凰出版社,2021.

[责任编辑 王洪军]

Repeating Ancient Poems of Xia Ruins: A Study of the Circulation of Early Shangshu-like Documents

ZHAO Pei

Abstract: The place where Tang Shuyu was enthroned was the ruined places of Tang Yao and Yu Xia, which was located in Yicheng, the south of Shanxi Province. The unearthed and transmitted chapters of Xia Shu are mostly traces of Jin culture, showing the characteristics of “reciting ancient poems of Xia Ruins” in the circulation of early Shangshu. In the case of the Gan Oath, for example, in addition to one possibility which the text already written at the time of the Yin Dynasty and Shang Dynasty and when it spread to the Spring and Autumn period, it were modified in the Jin Dynasty; It also has another possibility that the present Gan Oath was an oral passage in Xia Ruins, and it was written in the Warring States Period. Due to the instability of oral transmission, so that the inheritor would automatically change his “six persons” to “six ministers”, and the Gan Oath became what it is today. In contrast, in terms of changes, the quoted text of the Identifying the Presence of Ghosts and Spirits has more traces of texts written by Shang Dynasties and Zhou Dynasties. The Hou fu is subordinate to the Xia Shu, from which we can find out how the oral documents carry forward from generation to generation; and its stylistic features are similar to those documents of early Zhou Dynasty, which reminds us that the time of writing this chapter is either at the beginning of Zhou Dynasty or was transcribed at the beginning of Zhou Dynasty. The origin of Shangshu is very early, and its spread is closely related with Xia Ruins; the regional dissemination of Shangshu-like documents reminds us that there may be a subdivided textual form of Xia Shu, Shang Shu and Zhou Shu in the early period.

Key words: repeating ancient poems of Xia Ruins Shang Shu Gan Oath Hou Fu the south of Shanxi Province