促进学生化学核心素养发展的策略

——以“钠盐”一节为例

2023-03-11海南省海口市海南华侨中学成新宇

◎ 海南省海口市海南华侨中学 成新宇

◎ 海南省海口市教育研究培训院 李 燕

新课程新教材强调开展“素养为本”的教学,“素养为本”的教学倡导真实问题情境的创设,开展以化学实验为主的多种探究活动,重视教学内容的结构化设计,激发学生学习化学的兴趣,以学生的发展为本,培养他们的综合能力。高中阶段元素及其化合物学习聚焦钠、铁、氯、硫、氮等五大元素,学习内容包括相应的单质、氧化物、酸、碱和盐等类别的物质,涉及物质种类多、性质变化复杂,有共性规律,但每种物质又有自己的特性,知识量大且琐碎。如何上好元素及其化合物的相关课程,让学生形成系统知识体系的同时发展学科素养,对化学教师而言是一个全新的挑战。

笔者以人教版高中化学必修第一册第二单元课题1“钠盐”为例,利用生产生活中用途广泛的两种盐Na2CO3和NaHCO3,借助学生熟悉的物质入手,从分类的视角,通过探究Na2CO3和NaHCO3的性质及其差异性的原因,用元素观统筹钠元素及其化合物的研究,逐步建立并完善元素化合物学习的思路,为价类二维元素观的构建打下坚实的基础,也为铁、硫、氮元素及其化合物的学习提供研究模型,提高学习效率,促进核心素养发展。

一、创设真实化的问题情境

基于核心素养发展的教学,应在真实的知识应用场景下让学生通过问题解决去获取知识,这样才会促进素养的形成和能力的发展。课程标准在“常见的无机物及其应用”主题的核心策略提出:紧密联系生产和生活实际,创设丰富多彩的真实问题情境。在化学教学中,通过创设真实问题情境,培养学生获得能用知识解决未来生活复杂问题的综合能力。

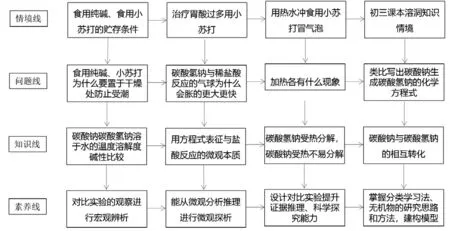

本节课利用生活中的食用纯碱、食用小苏打,通过“展示、分析说明书→发现提出问题→研究解决问题→建构知识网络→形成认知思路”完成教学。本节课教学环节设计如图1:

图1

1.以日常用品为问题情境线索,激发学习热情。在本节课教学中运用了生活中的食用纯碱、食用小苏打进行情景创设。展示纯碱和小苏打的使用说明,分析纯碱和小苏打的储存条件有哪些共同点,引出它们的物理性质及化学性质。运用第一章所学的物质分类知识,从分类的视角来研究物质。

相关的教学片段如下:

[展示]一包食用纯碱、一包食用小苏打。

[提问]这两位朋友的化学名称是 ?

[齐答]碳酸钠、碳酸氢钠。

[追问]碳酸钠、碳酸氢钠属于化合物中的哪一类呢?

[追问]盐中的什么盐?

[提问]贮存条件的共同点是什么?

[学生]防止受潮。

[追问]这反映出它们具有什么性质?

[学生]能溶于水。

在以上的“创设情境,引入新课”环节,以日常生活物品为情境线索,从学生熟悉的日常生活用品走进化学学习,激发学生热情,培养学生的观察分析能力。

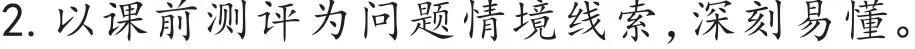

图2 学生课前测试题中的典型错误

在完成碳酸钠、碳酸氢钠与酸反应的对比实验后,发现碳酸氢钠气球膨胀得更快,此时结合课前测的离子反应方程式,学生就能够很容易分析出其微观本质原因:碳酸氢钠只需要再添加一个氢离子就能变成二氧化碳和水,碳酸钠则需要两个氢离子才能会生成二氧化碳和水。但在解释“膨胀得更大”时全班陷入了迷茫,经引导,学生看到板书上的课前测评线索,运用Na2CO3、NaHCO3与盐酸反应的化学方程式,结合初三学过的质量定量计算,学生可以得出如下结论:盐酸足量,碳酸钠、碳酸氢钠都是4.2g,但它们的相对分子质量不一样。设Na2CO3、NaHCO3产生二氧化碳的质量分别为x、y,求出y大于x,所以碳酸氢钠产生的二氧化碳会更多,为解释“膨胀得更大”提供证据,全班都明白了NaHCO3的气球为什么膨胀得更大更快。

笔者针对Na2CO3、NaHCO3化学性质的本质和核心,精心设计课前测评,精准掌握学生在学习中存在的障碍点,基于课前测评的情况和相关知识,迅速突破教学难点,提高教学效率,同时引导学生学会从微观结构去认识和分析问题,发展宏观辨识与微观探析的学科素养。

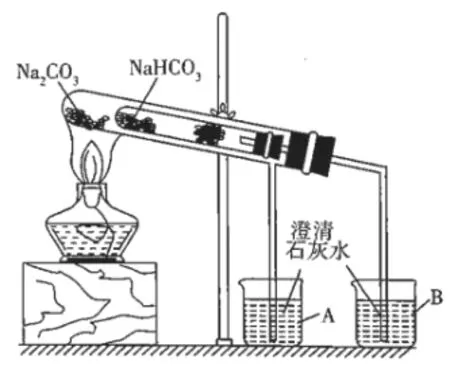

3.以生活为问题情境线索,亲切自然。关于热稳定性的比较,在教学过程中则引入了热水冲小苏打的真实问题情境:喝小苏打水对人体会有一些帮助。其实我们自己有时候在家也会用水冲小苏打。那在用热水冲小苏打的时候就出现了一个问题,我们用热水冲小苏打固体会看到大量的气泡冒出,为什么会出现这个情况呢?是不是NaHCO3受热易分解呢?对比学习Na2CO3、NaHCO3,所以就想用它们的固体来加热。加热时是不是需要两盏酒精灯?两盏酒精灯能保证它们的温度一致吗?因此,在师生共同讨论后得出:用一支试管内套小试管,组装成套管装置,于试管底部分别装固体Na2CO3、NaHCO3进行加热。学生根据NaHCO3受热易分解的知识创造性地提出了将NaHCO3装在温度较低的小试管中进行实验的想法。套管实验装置的分析设计,从实验需求出发,有助于发展学生科学探究的能力。

二、设计多样化的学习活动

设计多样化学习活动,课堂内外相互融合,学生能根据自己的不同兴趣参与学习活动,根据自身特点训练发展能力,领悟学科本质,促进终身发展。

1.实验探究多样化。实验是化学学科的特色和优势,化学实验是高中化学课程特别是元素化合物教学的基础。进行实验活动涉及到仪器组装、操作观察、记录交流、分析归纳、思考讨论、分工合作等多种活动形式,在本课例中的实验有:小组实验、学生代表演示实验、生活实验、兴趣小组视频实验等多样化实验学习活动。

在做Na2CO3和NaHCO3溶于水的小组实验中,学生通过观察记录等学习活动,增强合作探究意识,形成良好的实验习惯,积极讨论交流并进行理性分析,并能用恰当形式展示和表达,解释说明温度、溶解性、滴加酚酞后颜色的实验差异现象背后所涉及到的知识。

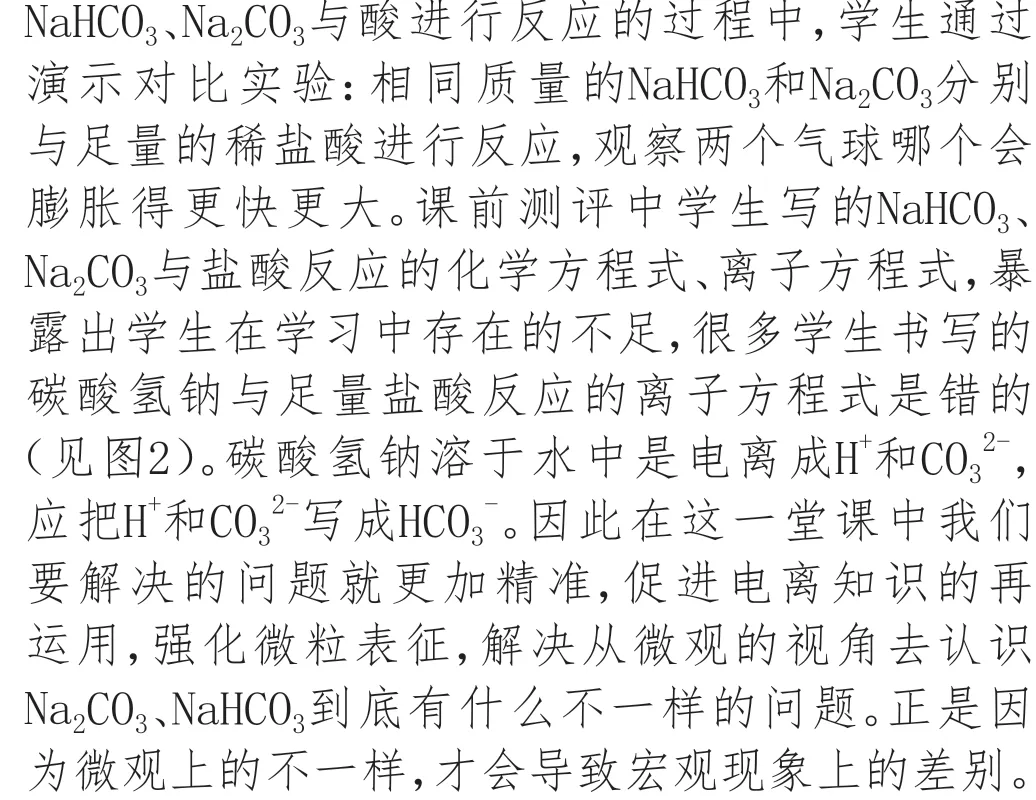

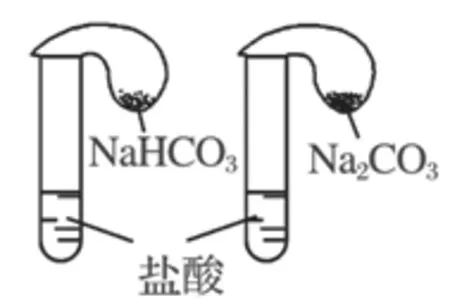

在与酸反应的对比实验中,笔者设计了实验装置(见图3),操作简单、现象明显,满足胆大学生(自愿举手上台演示)的成就感,该实验旨在培养学生勇于自我表现的能力和思辨能力,该实验的重点是气球变大后的宏观与微观结合和证据推理分析,所以气球实验可由学生代表演示。

图3 对比碳酸钠、碳酸氢钠分别与盐酸反应

教师还可设计生活化的实验(在家中用热水冲泡碳酸氢钠有大量气泡),通过创设真实生活场景提升学生兴趣,拓展学生对碳酸氢钠受热分解的认识。

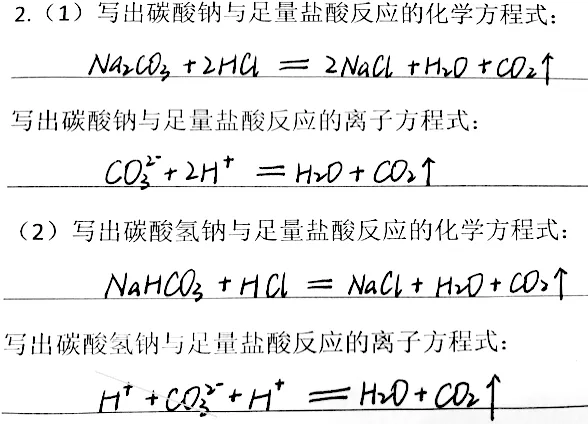

碳酸钠和碳酸氢钠受热分解实验,笔者提供了套管实验的装置(见图4),让学生根据实验装置及老师的“生活化实验”中所获取的信息,设计如何利用套管装置比较碳酸钠和碳酸氢钠的热稳定性,通过设计及分析加热Na2CO3和NaHCO3的套管实验原理,在热分解对比实验中能做到设计严谨、分析有理有据,形成证据推理意识。

图4 套管实验装置

2.课外拓展多样化。多元的教学拓展实践探究活动,能够让学生将课堂中所学的知识运用到真实的社会、生活情境中,可进一步培养和发展学生的综合能力,不断促进核心素养的发展。除了课前测和课后测等纸笔练习外,笔者还设计了不同类型的课后拓展活动:查阅资料、在家里开展实践操作、进行实地参观考查等,具体活动设计如下。

拓展活动1:了解纯碱的生产历史。通过查阅资料,了解纯碱的生产历史,感受化学工业发展过程中技术进步的重要性,以及建设生态文明的意义,从环境保护及生产效益等方面,思考侯氏制碱法的意义,以纯碱的生产发展史为线索,完成研究报告,并与同学讨论交流。这一活动的设计,让学生在了解纯碱生产史的同时,认识Na2CO3在社会生产中的重要价值,体会科学家的不断探索精神及家国情怀。

拓展活动2:根据家里的实际条件,设计实验鉴别家中的纯碱和小苏打两种粉末,并完成实验报告。这一活动的设计将课堂上学习的Na2CO3和NaHCO3的知识转用于解决生活问题,培养了学生的动手实践能力,也发展了学生应用知识解决问题的能力。

拓展活动3:参观海南儋州石花水洞,观察钟乳石的形成,并向家人解释和介绍钟乳石的形成原理。这一活动的设计立足于海南地域特色,加强学生对海南地域文化的认识,让学生更加深入地了解和认识自己的家乡,体现育人价值。

三、设计结构化的教学内容

教学内容的结构化设计可把比较零散细碎的记忆性知识转化为结构化知识,促进学习方式的转变,减少记忆性知识压力,培养学生学会建构知识学习的模型,完善价类二维元素观。

1.从知识的进阶性发展构建结构化教学内容。“钠盐”是人教版高一必修“海水中的重要元素——钠和氯”的内容,隶属第一节钠及其化合物。学生在初三已经学习过氯化钠、碳酸钠和碳酸氢钠等钠的化合物知识,但主要学习的是碳酸钠和碳酸氢钠的共性,即都含有碳酸根,故可以和酸反应生成二氧化碳气体。在本节课中将进一步对比它们的溶解性、与酸反应、热稳定性的差异,并深入微观结构探究差异性的根源是结构不同而引起的。本节课还为后面的学习埋下伏笔:为什么碳酸钠和碳酸氢钠水溶液会呈碱性?为什么两者水溶液碱性的强弱不同?得出的结论为:因为Na2CO3和NaHCO3溶于水产生的阴离子CO32-、HC不一样,在水溶液中的水解程度也不同,所以两者水溶液碱性的强弱不同。

根据上述分析,我们清楚地看到,在中学阶段我们对碳酸钠、碳酸氢钠的认识分成了三个不同的阶段,每个阶段对它们的认识视角、认识层次都不同,也代表了化学物质观的不断发展。在梳理出这一认识进阶后,本节课的教学设计思路清晰,目标明确,使学生更清晰认识到对物质研究的不断深入,发展宏观与微观结合的学科核心素养。

2.从元素观的进阶性发展构建结构化的教学内容。元素观大概念是学习无机物的核心,但在高中化学的学习过程中元素观的构建并非一蹴而就,而是需要不断发展和完善的。高一化学必修第一章“物质分类、物质转化、离子反应、氧化还原反应”等理论知识的学习,就是为构建价类二维的元素观打下理论基础。第二章的“钠及其化合物的学习”,侧重从物质类别转化构建认识元素及其化合物的学习思路,第三单元“铁及其化合物的学习”则是初步从物质类别和化合价两个维度去认识物质,到第五单元硫、氮及其化合物的学习,则是运用价类二维元素观去预测、分析氮、硫及其化合物的性质,完成从“实践→理论→预测”的观念构建过程,形成物质研究的思路和模型。无机物种类丰富多彩,知识繁杂琐碎,不可能逐一学习,因此教材注重引导学生用元素观建构无机物的研究思路和方法。

基于上述分析,本节课的教学设计注重引导学生运用分类思想,利用碳酸钠、碳酸氢钠与盐酸的离子反应等反应,预测、分析并学习钠的化合物的性质。用物质转化思路,经历从钠到氧化钠和过氧化钠,再到碳酸钠和碳酸氢钠的过程,既突出了物质的分类思想,又明确了研究金属单质及其化合物的方法。运用对比法、类比法、归纳法深入学习Na2CO3和NaHCO3的性质、类比推理非金属及其化合物的研究思路和方法,掌握元素及其化合物的研究思路和方法的建构模型。学生既掌握了Na2CO3和NaHCO3的性质又建构了元素观,还学习了元素及其化合物研究思路和方法。可以说,教师在本节以钠及其化合物的研究为载体,建构了金属及其化合物的研究模型,为后续学习元素及其化合物奠定了元素观基础。

学生学科核心素养的发展是一个潜移默化的过程,需要教师结合教学内容,从学生角度出发,创造性地使用和开发教材,以教学内容为载体,通过有效的教学活动设计,转变教学模式,改变学生学习方式,从“知识本位”走向“素养为重”,以满足高中学生的学习需求,促进学生的可持续发展,提升学生的核心竞争力。