黑方块与隐去的面容:马列维奇几何抽象绘画创作的形而上学维度

2023-03-08艾欣

艾 欣

(北京外国语大学 俄语学院,北京 100089)

自立体主义诞生以来,西方现代造型艺术对现实与自然的割裂愈发明显。毕加索和布拉克等人在1910年前后进一步将绘画客体拆散与重组,用大量直线与直角在二维平面上制造不同于传统透视法的多角度空间错觉。1912年兴起的综合立体主义(synthetic cubism)首次使用了拼贴法(collage)进行创作,该方法为绘画平面带来的“硬边方形切割钻石”(hard-edged square-cut diamonds)结构成为欧洲先锋派“格子”(grids)范式的主要源头。[1]77-78

由于来往于法俄两国的艺术家亚历山德拉·埃克斯捷尔(Alexandra Exter)对法国立体主义的推介以及莫斯科收藏家谢尔盖·休金(Sergei Shchukin)对毕加索作品的收藏和展示,此时由卡济米尔·马列维奇(Kazimir Malevich,1879—1935年)主导的俄国先锋派在艺术思想上已经与法国同僚并驾齐驱,并在其基础上寻求新的突破——将意大利未来主义和俄国民间原始绘画风格结合,在1913年推出了独特的立体未来主义(cubofuturism)。有趣的是,马列维奇也将这一年宣布为“黑方块”的诞辰之年,[2]10-11而直至20世纪末艺术史学家才发现,举世闻名的《黑方块》(Чёрный квадрат)的真正创作时间实为两年后的1915年——与“0.10”展览的召开和首篇至上主义宣言《从立体主义和未来主义到至上主义》(От кубизма и футуризма к супрематизму)的发表发生在同一年——由此艺术史学界对其“新主义”(newism)的创立时间达成新的共识。[3]2这一被称作“马列维奇迷思”(Malevich's mystification)的艺术史轶事无疑成为学界攻击先锋派自我宣称原创性的重要证据。但仔细分析马列维奇1913至1915年间创作思想的演变,我们不难发现黑方块在诞生前的孕育过程与至上主义萌生的直接关联。而黑方块这一“格子”范式从开始显现到占据画面主导的历程恰巧伴随着马列维奇肖像画作品中面容的消失。本文正是要试图通过对马列维奇这一时段几何抽象肖像画创作的经历和形而上学维度分析,揭示马列维奇“原创性迷思”背后的事实和深层原因。

马列维奇在这三年间对肖像画进行的几何化、抽象化表达,以致最终用黑方块完全替代肖像面容,其背后实则蕴藏着哲学、宗教学与科学的综合动因,与当时在先锋派艺术圈中流行的“第四维”(the fourth dimension)及神智论(theosophy)思想息息相关,它们在促使至上主义“格子”范式成熟的同时更为其提供了独特且丰富的思想内涵。可以说,探明这些神秘主义理念在抽象艺术作品中的呈现方式才是解开俄罗斯先锋派各种迷思的真正钥匙。

一、黑方块对肖像面容的剥夺

马列维奇将肖像画作为创立其“新主义”的试验场并非偶然。首先,肖像画在马列维奇前期的学习和风格模仿阶段已经占据相当比重——从最初的现实主义、印象派到后来的野兽派,再到立体未来主义,马列维奇创作了大量不同风格的女人像、农人像和自画像。其次,肖像画作为17世纪以来传统俄罗斯美术的重要体裁(尤其19世纪后半叶的巡回展览画派将其推向顶峰),已深入俄罗斯艺术家的灵魂。最后,现代主义艺术整体面对能指(signifier)与所指(signified)间联系的丢失,而肖像画因承载着对人物面部进行细节描绘的功能,在所有艺术体裁的“现代化进程”中相对滞后,始终是具象艺术的顽固载体。[4]5-6因此,20世纪初抽象艺术对肖像画的“重点改造”自然在所难免。

1913年秋,俄国先锋派中以艺术理论见长的画家阿列克谢·格里先科(Alexis Gritchenko)在莫斯科米哈伊洛娃沙龙(Moscow salon of Mikhailova)举办了一场讲座,介绍毕加索最新的创作方法和思想,将综合立体主义趋于成熟的“格子”范式引入莫斯科先锋派艺术圈。马列维奇在这一年创作的一幅《马秋申肖像》(Portrait of Matiushin,图1)随即引起了格里先科的关注。在这幅典型的立体未来主义画作中,不同颜色和样式的方块交叠堆积在一起,而俄国先锋音乐家马秋申的面部几乎完全被遮挡,仅露出头部左上角的一小部分。虽然该作品尚未用到拼贴法,但格里先科认为马列维奇对这一新技术所能呈现的视觉效果已有了强于其他艺术家的清晰认识——自然对象被平面的几何体遮蔽,绘画的形式价值得以凸显。[5]132

图1 马列维奇《马秋申肖像》,油画,107cm×107cm,1913年,莫斯科特列季亚科夫画廊藏

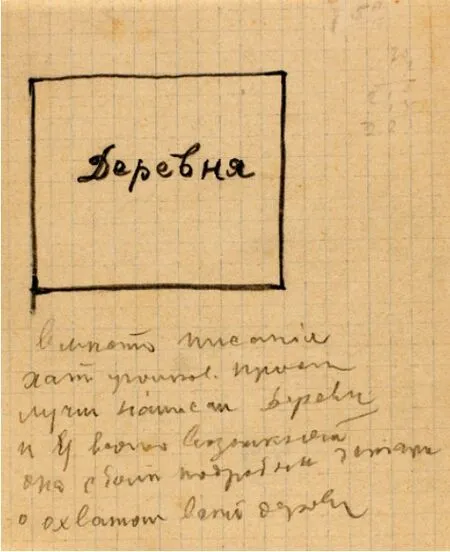

接下来,在该年底公演的先锋歌剧《战胜太阳》(Victory Over the Sun)中,马列维奇设计了一个沿对角线切开的方形来代替球形的太阳(图2),预示着艺术对自然的割裂与超越。以此为起点,单色格子的样式逐渐渗入所有被马列维奇使用的绘画体裁。现藏于阿姆斯特丹市立博物馆的两幅纸上铅笔画稿让我们得以窥见马列维奇在1914至1915年间对黑方块形而上学意义的表现以及对肖像画的进一步处理。在名为《村庄》(Village,1914年,图3)的画面中,一个独立的格子完全断绝了描绘现实的一切可能性,马列维奇用“村庄”(Деревня)一词将现实的村庄和写实绘画模仿出的村庄上升或还原至一种抽象的、概念性的“村庄”,并在格子下方继续用文字阐述了这一操作的动机:“最好是写下‘村庄’一词,而不是画出作为自然一隅的小屋,在将整个村庄扫除的过程中,更好的细节也将被呈现出来”[3]14。在完全颠覆传统风景画对自然的具象描绘后,马列维奇立即将其趋于成熟的至上主义观念运用在肖像画上。在1915年初创作的铅笔画《立体未来主义构图:吸烟者和烟斗(小俄罗斯人)》(Cubo-Futurist Composition:Smoker with Pipe[Little Russian], 图 4) 中,秃顶男人的面容正在被一块巨大黑色几何体的一边吞噬,而另一小块完整的黑方块则浮于画面右上方。

图2 马列维奇歌剧《战胜太阳》第二幕第五场布景设计稿,石墨笔素描,1913年,圣彼得堡国立博物馆戏剧与音乐分馆藏

图3 马列维奇《村庄》,铅笔画,1914年,阿姆斯特丹市立博物馆藏

图4 马列维奇《立体未来主义构图:吸烟者和烟斗(小俄罗斯人)》,铅笔画,1915年,阿姆斯特丹市立博物馆藏

马列维奇“以黑方块替代肖像面容”策略的完全成熟体现在1915年拼贴法油画作品《带蒙娜丽莎的构图》(Composition with Mona Lisa,图5)中。马列维奇将一片似乎是从杂志上随意扯下、画着红叉的《蒙娜丽莎》图片贴在了画作偏左下方的位置,并将一块巨大的黑方块置于蒙娜丽莎头像的上部。蒙娜丽莎下方“公寓出租”(передается квартира)的字样似乎是在暗示观者:传统绘画的模仿功能和美的范式必须被取代。而黑方块左边的大字“日偏食”(частичнοе затменiе)则与两年前《战胜太阳》中的那个一半黑一半白的方块太阳形成互文,直指自己的“新主义”对自然和具象的超越。可以推断,黑方块在该作品中恰巧是代替了作为艺术史经典图像的《蒙娜丽莎》的面部——因为从整体上来看,该画作本身就是一幅立体未来主义风格的抽象版《蒙娜丽莎》。该论断的证据是:背景中间偏下的一条水平线将画面分为灰白(上)和浅黄(下)两个部分,这与达·芬奇画作中对近景和远景的区分方式几乎吻合(分界线大致是画面中间偏下的窗台的位置)。因此,虽然马列维奇作品中的人体轮廓抽象至极,无法辨识,但我们仍然可以判断画面上方的黑方块代表了蒙娜丽莎的头部。作品标题《带蒙娜丽莎的构图》实则可理解为“带蒙娜丽莎拼贴画的几何抽象蒙娜丽莎肖像”,而原本蕴含传统写实艺术至高美感的蒙娜丽莎则被黑方块赶下神坛,落入画面下方一隅,被艺术的“新主义”剥夺了向世人展现笑容的权利。

图5 马列维奇《带蒙娜丽莎的构图》,油画、石墨笔画、拼贴画,62.4cm×49.2cm,1915年,俄罗斯国家博物馆藏

马列维奇将写实艺术和经典图像逐步赶下神坛的行为正是其将“新主义”自我神话的过程,这一过程在1915年底的“0.10”展上达到顶点,并以“至上主义”的名称重新登场。我们看到,作为“格子”范式的黑方块在1913至1915年至上主义的孕育之旅中始终是马列维奇自我宣称原创性的核心。“黑方块”的概念自产生之日起便致力于对肖像画面部的遮掩,因为在马列维奇看来,面部是攻陷传统艺术的最后一座堡垒,用黑方块完全代替面容便是在空间和时间的双重维度上宣布了其绝对的新意。正如罗莎琳德·克劳斯(Rosalind Krauss)在《前卫的原创性及其他现代主义神话》(The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths)中所言:

从空间意义上讲,格子规定了艺术领域的自主性。在变平、变得几何化、变得有序之后,它就是反天然、反模仿、反真实的。……在其结构的整体规律性上看,这不是模仿的结果,而是美学判决的结果。

从时间层面上讲,格子成为了现代性的象征:该形式在我们这个世纪的艺术中无处不在,但在上个世纪的艺术中无处可见,完全无处可见。[6]9-10

从开始运用“格子”结构让面容隐而不显,到完全让其代替面容,马列维奇也同时使黑方块的造型和形而上学内涵达到稳定。最终的结果不单是实现了空间层面上对自然透视法的反叛,时间上与历史的割裂,更在形而上学维度上靠近了先锋派“新主义”最高的诉求——“本质或思想或精神。……格子是通向大同(the universal)的阶梯。”[6]10黑方块对肖像面容的剥夺其实正是意味着在西方传承几千年的艺术模仿功能的最终失效,对肖像画的理念解释在此最终转化成为形而上学的理念解释。因而本文在这里借用了亚瑟·丹托(Arthur Danto)“哲学对艺术的剥夺”(the philosophical disenfranchisement of art)的著名说辞,因为被终结了面容的肖像画已经“易容”为哲学思想的承载之物,而画家也以写作和发表理论宣言的形式“易容”为艺术理论家。[7]81-115在至上主义的语境中,终结了传统艺术的哲学思想是糅合了科学与神秘宗教学说的“第四维”和神智论。

二、“第四维肖像”与黑方块背后的“索菲亚”

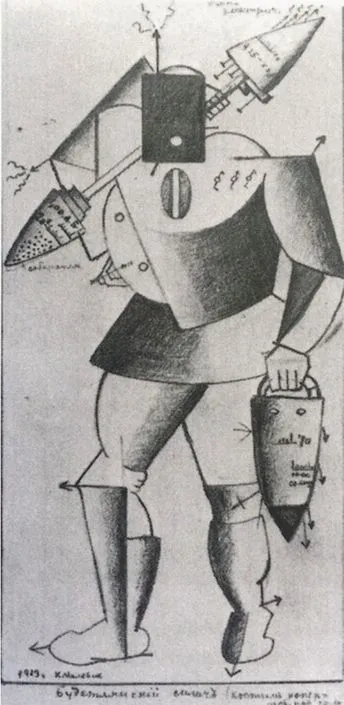

“马列维奇迷思”中很重要的一个疑点是他于1915年对两年前《战胜太阳》舞美设计稿的修改,其目的明显是企图将这部未来主义歌剧的创作理念与已经成熟的至上主义理论进行联结,重新赋予其更高的形而上学含义,并将自己“绝对原创性”的时间提早至歌剧上演的1913年。马列维奇在新修改的服装设计稿中,将歌剧主人公“未来主义强人”(futurist strongman)的面部用一整个黑方块代替(图6),与两年前的原始至上主义方块太阳形成呼应,宣称“新人类”在躯体与精神上对自然的彻底战胜,这印证了马列维奇在至上主义宣言中的断言:“一切绘画平面都比挂着一对眼睛和微笑的脸要生动得多”[8]52。通过这个改变,马列维奇直接将未来主义的时间性融入自己的“新主义”,用以构建全新的、指向未来和宇宙的至上主义乌托邦。用沙茨基赫的话说,马列维奇是将宇宙的能量本质(universe's energetic being)联系到了乌托邦之中,即“电力、引力以及他极其感兴趣的无形的、非客观的力量”[3]43。而在“第四维”和神智论学说的催化下,马列维奇对肖像画的改造在1915年底问世的《黑方块》那里达到了真正的思想制高点。

图6 马列维奇歌剧《战胜太阳》“未来主义强人”造型设计稿,铅笔画,1915年,阿姆斯特丹市立博物馆藏

“第四维”学说早在先前的立体主义时期就影响了法国先锋派艺术圈,这已是学界不争的事实。被称为“立体主义数学家”的莫里斯·普朗塞(Maurice Princet)曾致力于将数学界最新的“第四维”概念介绍给巴黎画派的艺术家。[9]但从绘画形式上看,无论是毕加索还是梅辛革(Jean Metzinger),都仍然企图在不完全排除具象的前提下展现这一数学理念。而到了马列维奇这里,“第四维”的表现形式则是用单个或若干个彼此独立的抽象几何方块来影射这个难以用绘画二维平面展现的理论。

马列维奇在1915年12月19日(旧俄历,公历实为1916年1月1日)召开的“最后的未来主义画展0.10”(Пοследняя футуристическая выставка картин «0,10»)上将这幅 79.5cm×79.5cm 的《黑方块》置于传统斯拉夫民居悬挂圣像画的“红角”(красный угοл)位置(图7),实质上就是用黑方块代替了通常展现圣母和圣子形象的画面。而马列维奇的这一行为被研究了马列维奇信件后的西蒙斯认为是“绝对有意识的操作”。[5]233因而,此处的黑方块不仅仅是马列维奇直接宣称的“实物如烟一般消逝”后的“新的艺术文化”,[10]36也不仅仅是沙茨基赫所谓的具象世界从“日偏食”到“日全食”的转型,[3]44-45它隐去(或显露)的其实就是超越圣像画表达能力的上帝的“面容”,或者说,它是上帝的“第四维肖像”。

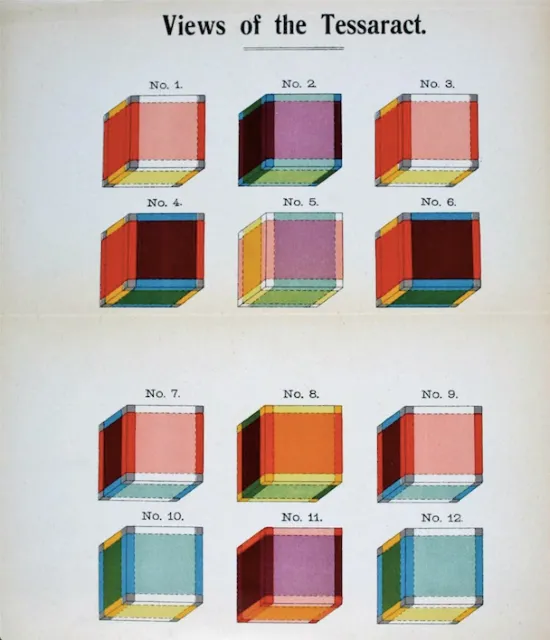

至上主义的诞生受“第四维”思想的直接影响是有史料可以考证的。根据约翰·戈尔丁(John Golding)在《通向绝对之路》(Paths to the Absolute)中的研究,马列维奇在马秋申的引导下了解了“第四维”理论奠基人,英国数学家查尔斯·H.辛顿(Charles H. Hinton)1904年出版的著作《第四维》(The Fourth Dimension)中的理念。[11]62后者在书中利用数学逻辑讨论超越三维的几何形式,并在标题页绘制了12个“四维超正方体”(tesseract,图8),即立方体的四维拟态(four-dimensional analog of the cube)。而根据西蒙斯的考察,将辛顿思想直接传入俄罗斯的彼得·乌斯边斯基(Pyotr Uspensky)则以辛顿的这本书为参考,进行了进一步的“第四维”理论写作,其于1913至1915年在莫斯科的著作出版和讲座引起未来主义文艺圈的积极关注。从1916年马列维奇写给亚历山大·别努阿(Alexandre Benois)的信件中可以得知他对乌斯边斯基理论内容的通晓。[5]240-241

图8 辛顿《第四维》标题页的“四维超正方体”,1904年

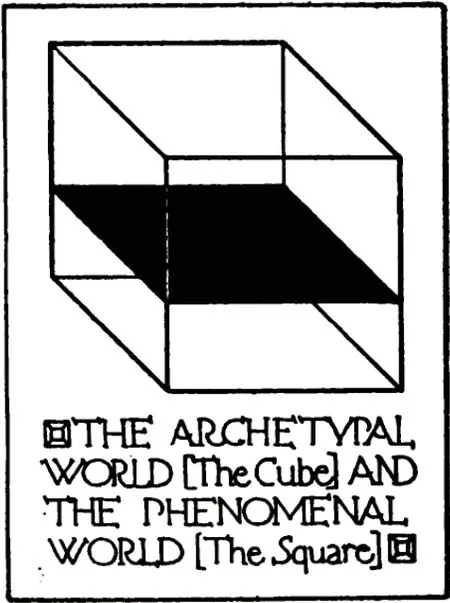

在了解了辛顿早于马列维奇十年就将“格子”的样式提升至形而上学维度(虽然无人将辛顿归为艺术家)的事实后,我们会进一步发现,马列维奇用黑方块在二维平面上展现上帝(或造物力量)“第四维肖像”的尝试也极有可能非其原创。西蒙斯将我们的目光引向另一本著作——美国建筑师克劳德·布拉格登(Claude Bragdon)出版于1912年的《方形人》(Man the Square),并指出拥有该书的乌斯边斯基极可能在1914至1915年以间接甚至直接的方式将其内容传递给了马列维奇。[5]242,258但在这里我们要阐明的是马列维奇和布拉格登的方块之间的统一性关联。首先,布拉格登在书的第11页绘制了一个透明的三维立方体,立方体中间嵌入了一个明显是二维平面的黑方块(图9)。下方的文字向我们解释了该图像的含义:“原型世界——立方体;现象世界——方块”(the archetypal world [the cube]and the phenomenal world [the square])。布拉格登在书中进一步说明:

图9 布拉格登《方形人》第11页的水晶立方体模型,1912年

牢记这一图像:创意平面,即原型世界或原因世界——一个“如玻璃一般清澈的”水晶立方体(crystal cube),被穿插在中间的一个彩虹色的薄膜(iridescent film)隔开,这个现象世界由不同状态或条件的物质构成,比如说,类似水面上的油,或者有时出现在瓶颈上的气泡。[12]10-11

布拉格登在这里用了一个极其聪明的手段向读者解释了“第四维”空间,即原型世界的存在方式:他邀请读者将自己生活的三维现象世界(现实世界)想象成一片二维的薄膜,夹在一个水晶立方体中间,而这个立方体正是形而上的四维原型世界。布拉格登清楚地认识到在纸张平面展现“第四维”理念视觉效果的难度,于是他巧妙地把“第三维”和“第四维”都降了一个维度,分别变成普通人可以理解的“第二维”和“第三维”,接着再引导读者通过想象去还原它们本来的维度(该方法在数学中称为“射影法”)。在该书的后半部分,布拉格登对这个水晶立方体结构进行了补充,将四维原型世界表述为“个体的A世界”(“A” the individual),将三维现象世界表述为“个人意识的B世界”(“B” the personal consciousness)[12]22,暗指人已有的意识仅仅能让我们安于现实的存在,如若要达到精神的超越,成为真正意义上的“个体”,我们必须突破固有的常识。马列维奇建造的至上主义乌托邦就是在试图寻找用艺术认识原型世界的方式,将已有逻辑中的形象统统“归零”,甚至是抹除了人们对上帝形象表达的可能性,用作为“四维肖像”的黑方块来宣告其新艺术在新世界中的正统。

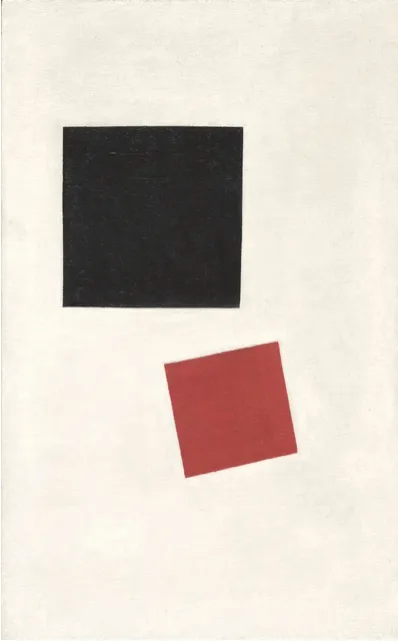

马列维奇创作于1915年的另外两幅至上主义肖像画能让我们更清晰地看到他对布拉格登这种方法的运用。在《自画像:二维色块》(Self Portrait: Colour Masses in Two Dimensions,图10)中能唯一被辨识的身体部分就是肖像的面部,即画面上部的巨大黑方块。在此,被描绘成二维平面的马列维奇的面部实则代表着现象世界的三维面容,而与面部形成空间关系的背景则自然是更高维度的原型世界。而《绘画现实主义之一个带背包的男孩:第四维中的色块》(Painterly Realism of a Boy with a Knapsack: Color Masses in the Fourth Dimension,图11)则通过题目毫无隐晦地告诉观者:白色的无参照系、无边界的背景空间实际上就是第四维空间,画面上仅有的黑方块和红方块则代表了男孩的面部和(带)背包(的身体)。由此,我们便可以反驳戈尔丁的一个观点,即马列维奇的抽象画作是“无近,无远,无上,无下”[11]67的——白底上的黑方块虽然不制造自然的透视与纵深感,但其的确能传递空间无限的心理效果。而在其“第四维肖像”作品中,黑方块暗示了主题人物的面部,因此这类画作实际上是有上下方向的——将黑方块的部分置于画面上方才是其正确的展示方式。

图10 马列维奇《自画像:二维色块》,油画,80cm×62cm,1915年,阿姆斯特丹市立博物馆藏

图11 马列维奇《绘画现实主义之一个带背包的男孩:第四维中的色块》,油画,71.1cm×44.5cm,1915年,纽约现代艺术博物馆藏

有趣的是,布拉格登在对水晶立方体模型进行解释时,其实是将代表现象世界的二维方块描述为“彩虹色的薄膜”,相信是出于当时书籍印刷技术或发行量的缘故,二维方块在书中只能被印成黑色。我们难以判断马列维奇的黑方块在形式和内涵上与布拉格登模型的双重吻合究竟是否为巧合,但有一点可以肯定,至上主义追求的绝对境界是杜绝一切自然光色的,正如马列维奇在五年后的《至上主义 :34 幅图画》(Супрематизм. 34 рисунка)一文中所言:“至上主义最主要的是黑色和白色能量这两个基础,它们用于揭示作用的形式,我指的仅是精简的纯实用需求,因此色彩消失了”[13]109。

我们对布拉格登理论的引入或许也解开了先锋派研究中长期以来的一个疑问,即至上主义和神智论之间是否有关联。无论是沙茨基赫还是戈尔丁都未能建立起两者之间的联系,更早的学者(如彼得·芬格斯滕)甚至直接断言马列维奇并非神秘主义者。[14]2-6但事实上,布拉格登在《方形人》中直接表露了与神智论协会(theosophical society)一致的立场,[12]3-4而正文开篇则直接引用了神智论创始人、俄国神秘主义哲学家布拉瓦茨基(Helena Blavatsky)在《秘密学说》(The Secret Doctrine,1888年)中的话:

现象世界在大写的“人”中获得了其所有的终极效果和反映。因此,他是神秘的方形,从他形而上学的外观上看,他便是“圣十结构”(tetraktys),并成为创意平面上的立方体。[12]9

可见,布拉格登的水晶立方体(crystal cube)模型正是为了展现20多年前布拉瓦茨基所设想的形而上立方体。“第四维”理论与神智论在布拉格登这里有高度的统一性,所以马列维奇与抽象艺术另外两位先驱康定斯基和蒙德里安一样,也受到神智论观念的影响。神智论主张打破各学科和东西方不同宗教思想的隔阂,其追求的真理是宗教、哲学和科学企图接近的共同真理,即一种普世真理;而“第四维”理论在三维现象世界的基础上试图探寻更高维度世界的存在形式,这也是将科学问题上升到形而上学的高度,与哲学进行整合。因此,至上主义“第四维肖像”的背后,其实隐藏着和神智论真理相似的智慧——一种泛宗教、泛科学的普世智慧。

虽然布拉瓦茨基发迹于西方,但神智论思想在19世纪末的俄国也已成为知识界的流行理论,俄国白银时代宗教哲学家索洛维约夫(Vladimir Solovyov)在其《完整知识的哲学原理》(Филοсοфские начала цельнοгο знания,1877 年)中便说明了“自由神智论”(свοбοдная теοсοфия)是“神学、哲学和科学的有机综合,只有这种综合才能包容知识的完整真理”[15]178-179。神智论顾名思义,是指“神圣智慧”(希腊语“神”:θεός/thеοs,“智”:σοφία/sοрhiа),其中的“智慧”来自希腊语的“索菲亚”一词。在白银时代俄国东正教神学中,“神圣智慧”被理解为阴性形式的“第四原质”(fourth hypostasis),即三位一体中的“第四者”(fourth person of the trinity)[16]122。在索洛维约夫看来,“索菲亚”是万物统一的原则,是上帝的体现,也是永恒女神。[17]208-224在他1875年对“索菲亚”的论述中就已经清楚地定义了“智慧艺术”的真正职责,他写道:

但事实是,艺术作品给我们带来的是一种绝对特殊的印象,它比相应的现实印象更强大,甚至强大得多。如果艺术作品仅仅是对现实的再现,这便无法成为可能。艺术不复制个别现象——它不是摄影。所有艺术品必须具有一般性和普遍性。……如果一个人能够创造这类图像(理念世界的独特图像),并且其他人能够立即理解这些图像,那么便可证明那种理念的现实——即形而上学的现实——是适合于人类的疆域。它证明人是一个形而上的存在。[18]118

索洛维约夫所提倡的“智慧艺术”是免于对现象世界进行模仿的新艺术,将艺术的表达功能指向了具有统一范式的更高维度。由此看来,“第四维”、神智论与至上主义诚然都与“索菲亚”精神相统一,只是它们各自分别以偏向科学、哲学和艺术的形态示人。虽然在文中索洛维约夫似乎矛盾地反对了艺术作品走向纯粹的普遍(pure generalities)与抽象,[18]118但他所谓的抽象实则与至上主义的抽象有本质上的区别,而是更接近于二战后受东方禅宗影响的极简主义——至上主义的抽象还尚未达到极简主义完全否定绘画范式的“空无”,它仍然使用与其他先锋派相联结的“格子”范式,而“索菲亚”的思想明显是和“第四维”和神智论一道融入黑方块的范式之中的。而从以上第二段引文看,马列维奇的几何抽象肖像画同时满足了索洛维约夫提出的“智慧艺术”的几个条件:它既拥有普遍、统一的特质(黑色、方形),也依然保有范式基础(格子);它既是理念世界的图像(第四维),又能让人立即理解其形而上含义(悬挂在红角)。因此可以说,马列维奇的至上主义就是一种“智慧艺术”,而在消泯和统一了所有具象面容的黑方块背后,隐藏的正是“索菲亚”的形象或概念。

三、马列维奇的“原创性迷思”

经过上文的分析我们发现,马列维奇在1913至1915年“以黑方块替代肖像面容”的演进可以说是扩大了肖像画这一艺术体裁的定义,将其从描绘世俗面容的局限里解脱,提升至指向“索菲亚”的形而上境界。而他所宣称的原创性也正是在使肖像面容逐渐消失并赋予其形而上思想的过程中被逐渐构建起来。

于是我们将再次回到“原创性迷思”的话题。克劳斯在质疑先锋派关于原创和反历史的论述时主要提出了两个角度的观点,其一是指明先锋派艺术家在“格子”的图像符号体系中互相重复,制造模式化的作品,错误地将重塑历史的思想与自我创造混为一谈;其二是揭露了使“原创性迷思”得以运作的体制背景。[6]151-170本文只在第一个观点的范围内讨论马列维奇的艺术创作。

通过在创作中继承、“发现”(discovering)或挪用“格子”范式,马列维奇等第一批抽象艺术家们便宣称获得了与以往艺术截然不同的新形式。这种对原创性的自我主张方式为每个欧洲先锋艺术“发明”的“新主义”带来了不同凡响的效应,虽然它们彼此间有着或多或少的相似性、关联度,并受到来自相同学说(神智论、“第四维”)的思想启迪,但借由不断简化的、视觉颠覆式的创作实验,尤其是附以个人化的理论宣言写作,其绝对的“新意”与“独特性”便得以彰显。克劳斯将这一原创性的策略用结构主义空间架构——“神话”的概念进行理解,认为在新意的背后,不同的几何抽象流派实则是在同一个语言系统内进行着相互重复与自我重复——“对这些(抽象)艺术家来说,印刻上格子的表面便是一个代表绝对开端的图像……是全新的开始,是归零地(ground zero)……一波波的抽象艺术家‘发现’了格子,可以说,正是在其结构的启示下,人们总是将其看作一个新的、独特的发现”[6]159-160。正是先锋派对原创性的表述遮蔽了“格子”范式内单个作品意涵的扩散以及系统性重复的行为,这就像一个神话,使“‘格子’的重复”和“先锋派的原创”这对看似矛盾的概念相互依存,让悖论得以消解。[6]12-13由此看来,本就带有神秘主义色彩的现代“格子”范式在抽象艺术家的原创性声明中获得了双重的神秘性,将20世纪初欧洲先锋派的抽象艺术运动在一定意义上“神话化”。

我们看到,克劳斯更多是从结构主义出发来考量先锋派所使用范式的问题,而相对轻视了先锋派“原创性”中思想内核继承的问题,本文中马列维奇的案例便可以为这一点做合理的补充。将“新主义”的开端提前了两年的“马列维奇迷思”以及用具有高度形而上学含义的黑方块取代自己面容的《自画像:二维色块》都是马列维奇自我神秘化的力证。前者在历史的时间坐标内加强了其原创性的含金量和独占权,而后者则直接将自己的形象神秘化,与超验的理念世界置于同一维度,两者的目的都是掩盖其创作与现存其他任何艺术风格和思想流派的关联,宣称自我的独特性和反历史性,即绝对的“原创性”。但我们看到,无论马列维奇如何试图将至上主义的产生提早至1913年,其形式和理念都可追溯到更早的“第四维”和神智论。1912年布拉格登用于展现神智论思想的水晶立方体模型,甚至1904年辛顿的“四维超正方体”图示都有足够的证据称得上是马列维奇黑方块的直接原型,而马列维奇依然能够保有“原创性迷思”的原因,只是因为作为非艺术家的辛顿和布拉格登所绘制的图像未被划入艺术理论或艺术批评的讨论范畴。

解密传统艺术终结后的“原创性迷思”真相,我们不仅要看到克劳斯所谓的“格子”范式的相互重复,放眼更广阔的20世纪艺术史,马列维奇自己“发明”的艺术理念也可视为日后不少艺术作品的原型。科苏斯的《一把和三把椅子》对现象世界的实在物进行概念化处理(放入了“椅子”一词及其定义)的做法,同马列维奇的《村庄》有异曲同工之妙;杜尚1919年著名的《L.H.O.O.Q.》无论是对艺术史经典图像的嘲讽还是对“现成品”(readymade)的使用,于四年前就曾被马列维奇在《带蒙娜丽莎的构图》中实践过。由此可说,“原创性迷思”的持续不单单是“格子”范式的继承,也是艺术思想和创作方式的循环往复,甚至“拿来主义”,从这层意义上讲,随着艺术史思想关系考证的继续深入,20世纪先锋艺术的各种关于原创性的迷思将不断得以澄清。

总之,克劳斯将先锋派艺术家的“格子”定义为反发展、反历史的看法在马列维奇这里或许无法完全生效。从形式上和至上主义宣言中表露的主张来看,他自我宣称的原创性的确是基于对历史的反叛,但从至上主义的深层艺术理念上看,马列维奇1913至1915年间的作品与19世纪末到20世纪初的“第四维”、神智论及俄国白银时代宗教哲学都有明显的联结。其联结的方式在这三年的肖像画创作中展露无遗——他通过隐去面容的几何抽象肖像画继承、延续、统合和发展了这些形而上学思想,更邀请艺术参与到科学与哲学问题的讨论中。因此,从这个角度看,马列维奇的黑方块并不是完全反发展、反历史的,而是当时西方知识界不可分割的重要一环。