你知道有一所大学叫“华北大学”吗?

2023-03-08梨花白

梨花白

中国人民大学、北京外国语大学、中国农业大学、北京理工大学、中央戏剧学院、中央美术学院、中央音乐学院,这些高校看似毫无联系,但追溯中国高等教育的脉络,以及这些高校的发展历程,我们会发现它们其实源出一脉——华北大学。华北大学这所成立一年多,现已消失了的大学,将这些高校的历史交汇在了一起。

“华大是个大大学”

1948年5月,中共中央决定,原属晋察冀边区的华北联合大学和原属晋冀鲁豫边区的北方大学合并成立华北大学,为解放全中国培养干部。

为了办好这所大学,周恩来亲笔致信给“党内五老”吴玉章,请他出任华北大学校长。范文澜和成仿吾任副校长,钱俊瑞任教务长。毛泽东主席为华北大学亲题校名。

1948年8月24日,华北大学举行了隆重的开学典礼。胡乔木、周扬、谢觉哉、蓝公武等出席典礼。吴玉章校长将“忠诚 团结 朴实 虚心”作为华北大学的校训,并亲自填词创作《华北大学校歌》。《人民日报》曾以“华大是个大大学”为标题进行专栏介绍。

★机构完善 阵容强大

华北大学在校学生约15000人,下设四部两院:一部是政治训练班,钱俊瑞任主任,对知识青年进行短期政治思想训练;二部是教育学院,孟夫唐任主任,培养中学师资和教育干部;三部为文艺学院,沙可夫任主任,培养文艺干部;四部为研究部,主任由副校长范文澜兼任,从事专题科学研究,提高大学师资水平;两院是工学院和农学院。

华北大学四部研究部下设八个研究室:中国历史研究室,范文澜兼主任;哲学研究室,艾思奇兼主任;中国语文研究室,吴玉章兼主任;国际法研究室,何思敬任主任;外语研究室,主要从事翻译工作;政治研究室,钱俊瑞兼主任;教学研究室,张宗麟任主任;文艺研究室,艾青任主任。

从主要领导配备、完整的院系设置和强大的师资队伍来看,华北大学堪称“全解放区最高学府”。所以,华北大学成为培养建国英才的摇篮,在不到两年的时间里,共培养了近2万名干部。他们毕业后被分配到祖国的各条建设战线,为社会主义建设事业做出了重要贡献。

★群星璀璨 成就卓著

华北大学培养的许多学员在中华人民共和国的建设中学以致用,业有所成,如后来担任最高人民法院副院长的林准,担任陕西省委书记、省长的张勃兴,担任外交部副部长、中央委员的齊怀远,担任第二炮兵副司令员、“东方红一号”总指挥的杨桓,担任海南省省长的鲍克明,担任甘肃省人大常委会副主任的刘毓汉,担任中国银行总行副行长的凌志等。

华北大学的学员中不但产生了众多的政治家、军事家,在科学研究领域也出类拔萃,如中科院院士李博,“长征三号”火箭副总设计师王之任,担任外交学院副院长的石磊,无线电专家周海婴,著名学者佟柔、郑昌淦、孟氧、张朝尊、徐前、葛佩琦、赵玉珉、马玉珂、方华、胡钧、李宗正、刘铮等。这些学者在新中国高等教育发展历程中,以自己的学术成就、教学科研业绩做出了新的贡献。

此外,华北大学的学员在文学艺术领域也可谓众星云集:著名话剧表演艺术家苏民、朱旭,著名话剧演员李婉芬,被各族人民誉为“我们自己的歌唱家”的胡松华,漫画家李滨声,现当代著名诗人牛汉,民间舞蹈表演艺术家彭清一等都是从华北大学起步走上革命艺术生涯的。

华北大学记忆

1.当时学校主要采取上大课的方式进行教学。开始是一人讲、几百人听,后面发展到一千多人、两千多人的大课堂,最多时一个课堂有四五千人听讲。如果没有教室,就在广场上上课,开始时学校连扩音器都没有,后来有了笨重且音质不好的扩音器,教学设施总算有所改善。

为了弥补课堂讲授不足的缺陷,华北大学将上大课和个人自学、小组讨论、各单位互相交流、外出参观的方式结合起来组织教学。

2.开国大典时,华北大学是唯一被允许通过金水桥主桥经过天安门的高校游行队伍。晚上6点的时候,阅兵仪式结束,游行仪式开始。华北大学的游行队伍独树一帜,由近千人组成的大型秧歌队,手举火把载歌载舞。

——王晋(曾为华北大学一部二区队的学生)

“华大式的学校”

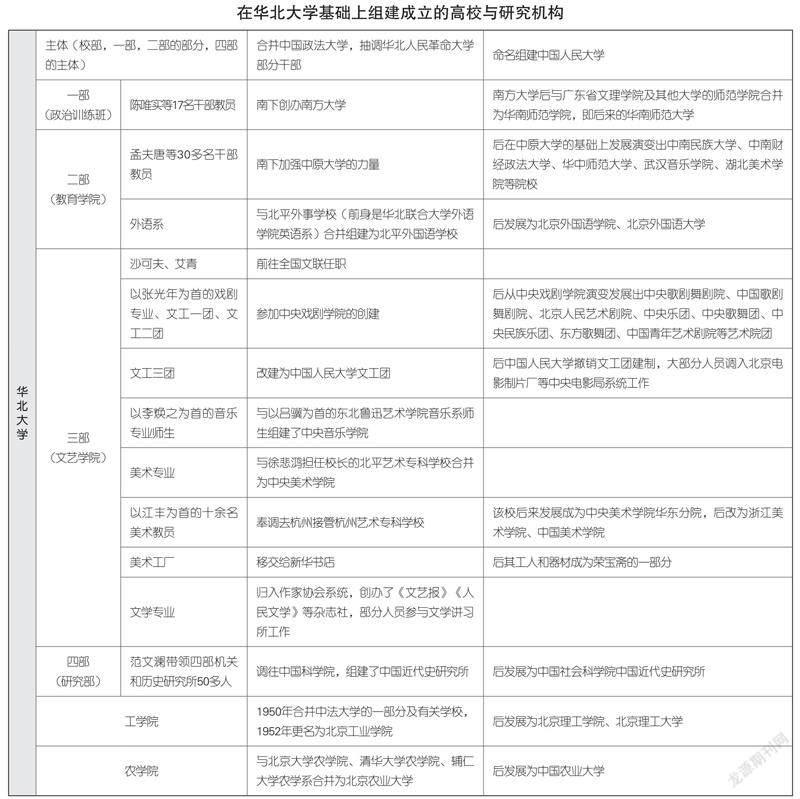

平津战役胜利结束,北平和平解放,党中央机关及政府有关部门开始迁入北平。1949年4月,华北大学各部也开始陆续迁入北平。1948年8月到1949年年底,华北大学共为国家培养干部近2万名。刘少奇同志曾经指出,要在全国创办一批“华大式的学校”。新中国成立后,根据国家建设的需要,华北大学各部或发展成为新型的独立院校,或与其他单位合并组建成新的院校。

·主体·

1949年10月1日,中华人民共和国成立。从此,中国人民在中国共产党的领导下,走上了建设社会主义的道路。为了培养具有马克思列宁主义素养和专业知识的人才,从而更好地建造新中国,早日让中国人民过上好日子,中共中央决定以华北大学为基础,合并中国政法大学,并且调来华北人民革命大学的部分干部组建中国人民大学。

1950年10月3日,以华北大学为基础合并组建的中国人民大学举行隆重的开学典礼,成为新中国创办的第一所新型正规大学。至此,华北大学圆满地完成了自己担负的历史性任务。

·华大二部·

1949年6月,华北大学二部外语系与北平外事学校合并组建为北平外国语学校。

1954年,学校改名为北京外国语学院,后来发展成今天的北京外国语大学。

在新中国成立初期的院系调整中,北京外国语大学与中国人民大学又发生了一点联系。1955年7月,中国人民大学俄文系并入了北京俄语学院。到了1959年,北京俄语学院又并入了北京外国语学院。

·华大三部·

1949年7月,北平举行了中华全国文学艺术工作者代表大会,会后中央根据戏剧界代表的提议,决定成立戏剧、美术、音乐等高等院校。

1949年8月,原南京国立戏剧专科学校的部分人员并入华北大学三部。9月,华北大学三部以本部戏剧专业为主,同时抽调东北鲁迅艺术学院的一部分干部,连同原在国统区和香港的一批艺术家和知名人士,筹备建立“国立戏剧学院”,1950年更名为中央戏剧学院。

华北大学三部美术专业于1949年9月与国立北平艺术专科学校合并,成立国立美术学院。1950年1月,定名为中央美术学院。

华北大学三部音乐系与当时的东北鲁迅艺术学院音乐系、南京国立音乐学院、国立北平艺术专科学校音乐系等,在天津成立国立音乐学院——中央音乐学院,1958年迁到北京。

·华北大学农学院·

1949年9月,华北大学农学院与当时的北京大学农学院和清华大学农学院等联合组成一所新的农业大学。1950年4月,教育部正式定校名为北京农业大学,后来发展成今天的中国农业大学。

·华北大学工学院·

北京理工大学的历史可以追溯到1940年的延安自然科学院,而延安自然科学院在后来的发展中慢慢被纳入了华北大学的工学院和农学院之中。

华北大学工学院迁入北平后,划归重工业部领导,1950年合并了当时中法大学的一部分及有关学校,1952年更名为北京工业学院,后来发展成今天的北京理工大学。

四部(研究部)機关和历史研究所50多人在范文澜的带领下转去中国科学院,组成了中国近代史研究所,现为中国社会科学院中国近代史研究所。此外,华北大学还抽调部分干部、教师分赴中原和广东,筹建中原大学和南方大学(华南师范大学的前身)。由是观之,华北大学不仅培养了许多的英才,为社会主义建设事业做出了重要贡献,还孕育了新中国一批各具特色的高等院校。可以说,华北大学是新中国高等教育的摇篮。

“华大的哺育发展”

中国人民大学:从1950年至今,国家历次确立重点大学,中国人民大学均位居其中。学校是国家首批“985工程”“211工程”重点建设大学,2017年首批入选国家“世界一流大学和一流学科”建设名单。全国高等教育领域仅有的两位“人民教育家”国家荣誉称号获得者卫兴华教授和高铭暄教授均出自中国人民大学。学校有19人担任第八届国务院学位委员会学科评议组成员,47人入选新一届教育部教学指导委员会委员,共有128人入选国家重大人才工程。

北京外国语大学:教育部直属院校,全国首批“211工程”建设高校、“985优势学科创新平台”建设高校,全国首批“双一流”建设高校。学校获批开设101种外国语言,欧洲语种群和亚非语种群是目前我国覆盖面最大的非通用语建设基地,是教育部第一批特色专业建设点。

中央戏剧学院:新中国第一所戏剧教育高等学校,是教育部直属院校,是中国戏剧影视艺术教育的最高学府,是国家确定的“双一流”建设高校,是中国高等戏剧教育联盟总部、亚洲戏剧教育研究中心总部和世界戏剧教育联盟秘书处所在地,是世界著名艺术院校。

中央美术学院:教育部直属的唯一高等美术学校,为国家“双一流”建设高校,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校和首批教育部来华留学示范基地。

中央音乐学院:1960年被国务院定为全国重点高等学校,2000年被列入国家“211工程”建设院校,是全国艺术院校中唯一的国家重点大学,2017年入选国家“双一流”建设高校。

中国农业大学:教育部直属院校,为水利部、农业农村部和北京市共建的一所全国重点大学,为“双一流”“985工程”“211工程”建设高校,入选“基础学科招生改革试点”“2011计划”“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划等。

北京理工大学:中国共产党创办的第一所理工科大学,是新中国成立以来国家历批次重点建设的高校,首批进入国家“211工程”和“985工程”,首批进入“世界一流大学”建设高校A类行列,现隶属于工业和信息化部。

“华大的梨树又挂果了”

进入石家庄正定古城常山东路,再进二五六医院北门,向东再向南,很快,一座尖顶的教堂式建筑便跃入眼帘。绕到这座建筑的南面,会看到竖立着的一块石碑,上面“华北大学旧址”几个大字赫然入目。

建于1858年的天主教堂虽经过重修,但从高大的穹顶和高耸的柱子上,仍可感受到壮观。华北大学时期,这里曾作为学校的礼堂。

这座红白相间的教堂式建筑坐北向南,主体为典型的单层哥特式建筑。教堂东侧的栖贤楼是一栋二层的西式建筑,楼南面门前左右两侧各有一棵侧柏,当时校长吴玉章及著名作家丁玲曾在此办公。就是在这儿,丁玲最终修改完成了名作《太阳照在桑干河上》。

栖贤楼南侧,一座青灰色的二层楼为当时学生们的宿舍。据介绍,“当时,学员们的住宿条件比较艰苦,一座三间房相通的房子里,挤30多人。饮食方面,实行供给制,一日两餐,每周有两餐是细粮,其余时候是粗粮” 。

而除了几栋建筑,华北大学旧址处还有一排梨树,为当年华北大学的师生们所栽种,“现在梨树依然每年开花、结果,而且果子很甜”。

(来源于燕赵晚报,有删改)

流光易逝,转瞬百年。中国教育史上还有许多如“华北大学”一样的高等学府,虽然消失在历史中,但哺育了今天众多的高等院校。这些消失了的或者仍在传承的高校为中国高等教育的重要组成部分,历史会永远铭记它们的贡献。