极地船舶规范及其主要技术发展

2023-03-05曹晶王刚

曹 晶 王 刚

(1.中国船级社 上海规范研究所 上海 200315;2.中国船级社 船舶与海上设施结构安全实验室 上海 200315)

0 引言

近年来,极地的经济、军事和政治等战略地位日益凸显,已成为世界各国关注的焦点。美国、俄罗斯和欧洲等近北极国家和地区,在原有优势的基础上正在积极布局极地船舶装备,提升极地科学考察、商业航运和资源开发能力,切实保障未来在极地地区的资源开发活动[1]。然而极地常年被海冰覆盖,北极冬季海冰冰厚在2.5~ 3.0 m,南极存在大量冰山;南北极最低测量温度分别达到-89.2 ℃和-59 ℃,高寒环境、复杂冰况等极端环境给船舶装备及人员安全带来巨大风险与挑战。国际公约、规则与规范为极地航行船舶应对极地复杂环境及风险提供安全技术及准则。国际海事组织(international maritime organization,IMO)颁布了《国际极地水域航行船舶规则》(简称“极地规则”)[1]。北冰洋附近国家船级社建立起了完善的极地船舶规范标准体系,研发安全评估技术,助推了极地船舶技术装备的创新。经过多年积累,我国在极地航行与开发方面取得显著成果。2013 年,中远海运集团的永盛轮成功首航北极东北航道;2019 年,极地科学考察破冰船“雪龙2”号由江南厂建造并交付使用。

国家《“十四五”规划和2035 年远景目标纲要》明确指出:要瞄准极地深海等前沿领域,实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目,开展极地立体观监测平台和重型破冰船研制,雪龙探极二期建设。我国极地航行与开发技术进入了新发展阶段。为此,本文全面梳理总结国际公约、极地船舶规范技术现状及特点,研究提炼极地船舶安全相关的重要关键技术,为未来我国极地船舶规范体系的自主构建提供技术支持,以支撑未来极地船型开发与航运拓展。

1 极地船舶技术现状及趋势

为推动极地水域人命安全和环境保护、可持续的极地(北极)航运发展,2017 年7 月1 日,IMO“极地规则”生效,极地水域船舶受极地规则约束。依托于丰富的极地船海装备研发及极地航行实践,北冰洋附近国家建立起了完善的极地船舶规范标准体系,俄罗斯船级社建立完整的破冰船规范,挪威船级社、美国船级社等纷纷推出了船舶防寒相关的规范指南。与此同时,先进的极地船舶规范标准进一步助推了极地船舶装备的创新发展。

在极地规则强制实施和北极航运需求推动下,我国极地航行船舶规范标准得以完善。中国船级社(CCS)在冰区加强规范基础上,陆续发布《低气温环境下操作船舶的补充规定》(简称“防寒规范”)、《极地船舶指南》等,支持国家每年极地科考任务和北极东北航道商业利用,以及“雪龙2”号等极地船型开发和建造项目。

伴随北极油气资源开发深入,满足抗高冰况、耐高寒冷并具有复杂操作模式的大型化破冰型极地资源运输船型开发成为未来发展需求。芬兰AKER北极公司开发了新一代具备常年北极航行能力的高冰级液化天然气(liquefied natural gas,LNG)船。而从北极航道的发展趋势来看,多用途船、油船、LNG 船和集装箱船将成为未来极地海域的四大主力运输船型[2]。极地探险旅游保持上涨态势,其中南极观光活动每年以10%~ 15%的递增速度上升,带动了极地邮轮的需求。随着我国极地开发与科学考察的深入,亟需重型破冰船等重型装备[3],以保障我国极地战略、军事和船舶安全。而国际规则、法规对安全、环保要求的日益严格,提高了极地船舶装备研发、航运拓展的技术准入门槛,因此需要加强极地船舶技术攻关与规范标准建设。

2 极地船舶公约规范体系

2.1 国际公约

国际法律框架规定极地航行船舶设计和操作。法律框架的主体是《联合国海洋法公约》(united nations convention on the law of the sea,UNCLOS)、IMO、船旗/沿岸国/港口国、认可组织(recognized organization,RO)以及国际船级社协会(international association of classification societies,IACS),如下页图1所示。

图1 极地船舶国际公约、规则与规范体系

极地规则制定采用了风险方法确定控制范围和识别减缓风险措施,考虑的主要风险包括:海冰、船舶结冰、低温、极昼极夜、高纬度、偏远及水文资料不足、船员经验不足、恶劣多变的气候和环境敏感性等。制定的安全措施采用了目标型标准(goal-based standards,GBS)的模式,即以识别的危害为导向,确定目标、规定功能性要求以及分析出规定性要求等3 个层次要求。极地规则包含安全措施和环保措施两大部分,涵盖极地船舶构造、设备、操作、培训、搜救和环保等方面。由于采用基于风险的方法,可解决极地规则的适用性问题,并能支持极地船的创新设计发展。极地规则也考虑了《联合国海洋法公约》第234 条责任和权力,域外国家北极航运船舶需要遵循北极沿岸国北极航道通航强制要求。

2.2 船级社规范

IACS 制定了极地船舶相关要求,主要包括UR I 《极地级相关要求》,提供了极地冰区独立航行的极地级船舶结构、机械装置要求,共包含7 个冰级(PC7~ PC1),如表1 所示;UR S6《各种船体构件的钢级使用-长度为 90 m 及以上的船舶》,其中提供了低气温环境下船体构件钢级使用要求。这些要求均被“极地规则”采纳并引用,PC 冰级作为“极地规则” A、B 类船舶的强制要求。

表1 极地冰级

为了支撑我国极地航运开发、极地船舶装备设计制造,确保我国极地航运安全,在极地船舶规则、规范标准体系框架中,配套实施IMO“极地规则”,中国船级社制定并发布涵盖规范、指南和计算软件的极地船舶规范标准,形成完整的规范标准体系。

中国船级社船舶冰区加强规范包含极地冰级规范和B 系列冰级规范。极地冰级规范纳入国际船级社协会UR I 要求。B 系列冰级规范Ice Class B1*、B1~ B3 冰级适用于冬季波罗的海或其他相似冰况海域航行船舶,Ice Class B 适用于除大块固定冰以外的漂流浮冰海域(如中国北方冬季 沿海)。

中国船级社《低气温环境下操作船舶的补充规定》为极地水域低气温操作的船舶提供基于极地服务温度(polar service temperature,PST)/设计服务温度(design service temperature,DST)的船舶及设备和系统的防寒水平[4],如下页表2 所示,包含暴露于低气温环境的船体结构和机械设备材料、起居和工作舱室、液舱、甲板设备和系统、甲板工作区域和脱险通道、救生和消防安全设备和系统、航行设备等方面的防寒措施的技术要求。中国船级社还制定了一系列极地船舶相关指南,其中:《极地船舶指南》、《极地水域操作手册编写指南》可指导用户实施公约、规范的相关要求;《冰区操作船体监测及辅助决策系统指南》为极地船舶船体监测提供技术指导,该指南为“雪龙2”号的应力监测系统设计提供了有力的技术支持。

表2 中国船级社防寒水平

3 主要关键技术分析

海冰和低温是极地船舶面临的主要威胁,对极地船舶设计、建造和极地航行提出了巨大挑战,因此针对破冰技术、防寒技术和极地航行保障技术等关键技术研究也是极地船舶规范研究的重要内容。

3.1 破冰技术

3.1.1 船舶冰载荷

船舶结构冰载荷的合理确定是极地船舶结构安全的核心内容。国际船级社协会极地冰级规范以船首受浮冰碰擦作用确定抵抗冰载荷所要取得的尺度设计场景[5]。基于船冰作用的能量平衡原理,假设船舶初始正常动能转化为冰的破碎能,进而得到设计冰力。船舶撞击冰缘的时候,冰力可以通过冰载荷模型方程进行求解得到,其力学原理是基于Popov 碰撞模型。冰力公式如下:

式中:P o为冰压力,MPa,与冰级相关;ex为压力面积指数;φ为冰缘角,(°);β′为肋骨垂向角,(°);∆n为规范化质量,kt,∆n= ∆ship/Co;V n为规范化速度,m/s,V n=Vshipl;Co为质量折减系数;l为x方向余弦,l=sin(α)cos(β′) 。

校核结构尺寸需要冰压力,因此获得冰力后还要转化成结构承受的局部冰压力,即设计冰载荷由均匀分布在一长方形载荷作用板(高b和宽w)上的平均压力Pavg表征。

图2 船首浮冰碰擦作用示意图

随着极地船舶朝新颖化、大型化发展,操作模式也更多样,船冰作用工况更加复杂。基于正向碰擦的理论模型确定艏部冰载荷并采用船体分区因子的方式应用于其他船体分区的模式,必然不能完全反映实际冰载荷作用特点,特别是对具有特殊操作模型的船舶,具有一定的局限性。基于冰力学分析的冰载荷数值计算方法可以有效预报各种操作模式下船体的冰载荷作用,因此,冰载荷的数值模拟分析技术对极地船设计是一种必不可少的补充手段。

业界采用有限元、离散元、近场动力学、环向裂纹法和光滑粒子动力学等不同方法进行冰载荷数值分析[6-7],但大多都是计算得到冰力用于冰区航行阻力计算,也有通过船体结构直行破冰的离散元模拟,分析了船体结构的总体冰载荷和局部冰压力[8]。为解决满足工程应用需求的冰载荷数值预报问题,中国船级社联合业界单位开发船舶结构冰载荷高级分析专用软件。基于海冰离散元的数值计算方法开发,准确模拟了PC1~ PC7 冰级要求下的冰荷载、冰阻力,解决了船舶直行、转向、艉向、斜向和浅水等多种冰区操作模式下的局部冰压力和整体冰阻力数值计算,并在重型破冰船、极地LNG 船等船型研发中进行了应用。

图3 显示了某型极地LNG 船结构冰载荷分析。通过建立船壳网格模型,运用海冰离散元法对极地LNG 船在设计冰况下艏向、艉向破冰模拟,设计海冰厚度1.5 m,海冰弯曲强度0.5 MPa;获得了艏向、艉向的冰压力分布特征,艏部典型位置冰压力2.264 MPa,艉部典型位置冰压力1.673 MPa。对于艉部破冰工况,图 3(2)显示艉柱下部受破碎浮冰撞击,也承受了较大冰载荷,设计时需重点关注。

图3 极地LNG 船结构冰载荷分析

目前我国“雪龙2”号配备并使用了冰载荷监测系统,国内也正在开展冰水池及试验能力建设,随着冰水池模型试验或实船测量冰载荷数据的积累和分析,将进一步推动冰载荷数值预报能力提升。

3.1.2 结构强度

IACS 的URI《极地级相关要求》对外板及其骨材、主要支撑构件等船体结构制定了强度要求。外板及其骨材给出了基于冰压力的描述性要求,强肋骨和承受冰载荷的舷侧纵桁采用直接计算方法校核。不同于一般规范,UR I 制定外板及其骨材要求时采用了弹塑性准则,有助于确保结构材料分布及重量更加平衡,以抵抗设计/极端冰载荷。实际上,冰区航行实践中,对于不损害船舶整体强度和水密完整性的局部小变形也是可以接受的。

对于强肋骨和承受冰载荷的舷侧纵,可采用线性有限元或非线性有限元进行强度分析。线性有限元分析相对简单、易于操作,目前被广泛应用,规范中也给出了衡准要求,包括腹板许用剪切应力为。考虑弹塑性能力,面板的许用Von Mises 应力取1.15Reh,腹板和面板还应满足屈曲要求。相比线性计算,非线性计算更加复杂,规范中也仅给出了基于目标的要求,尚无明确的衡准,目前非线性分析方法尚未广泛应用于设计[9]。

弹塑性设计方法也适用于结构极限承载能力计算和损伤分析。很多科学工作者阐述过结构极限载荷的力学概念,也提出了若干结构极限载荷准则(如切线法、最大弹性变形法、两倍弹性斜率法等)。开展冰载荷作用下的结构极限承载能力研究,通过非线性有限元方法获得冰载荷作用下结构的载荷-变形曲线,再利用合适的极限载荷准则来确定结构的极限承载能力。图 4 为对典型舷侧结构模拟假定的不同初始塑性变形(取主要支撑构件跨距l 的比例),分别采用切线法、最大弹性变形法、两倍弹性斜率法计算冰载荷下结构的极限承载能力。

图4 冰载荷作用下结构极限承载能力计算

表3 显示了不同初始塑性变形下的结构极限承载能力。可以看出:当初始属性变形大于一定值时(如l/200),3 个方法得到的极限承载能力呈显著下降趋势。上述方法可作为极地船舶结构局部变形损伤修理的判定参考。

表3 不同初始塑性变形下的极限承载能力

随着船舶大型化发展,冰载荷作用下的整船有限元直接计算也是重要内容(参见图5)。基于冰区航行工况进行冰载荷预报,研究冰载荷对船体结构影响,包括冰载荷与其他载荷相互关系和组合系数、冰载荷加载方法、考虑冰载荷的评估衡准,提出考虑冰载荷的整船有限元分析方法建议。

图5 冰载荷加载

3.1.3 螺旋桨及轴系强度

一般采用有限元直接计算校核冰载荷作用下的螺旋桨强度,规范给出了详细的螺旋桨冰载荷工况及衡准。针对极地航行船舶的螺旋桨有限元强度分析要求,中国船级社对螺旋桨的空间几何造型进行了研究,推导了将叶片型值表换算到空间坐标的公式,开发了螺旋桨有限元强度校核计算软件,极大提高了螺旋桨有限元计算的准确性和效率。冰载荷作用下的螺旋桨应力云图如图6所示。

图6 冰载荷作用下的螺旋桨应力云图

冰载荷激励下的推进轴系扭振计算方法是推进轴系设计的关键因素。相比大量常规的扭振研究工作而言,目前我国还缺乏冰载荷激励下的扭振技术研究。中国船级社开展了极地航行4 种冰载荷工况下的螺旋桨桨叶激励分析,利用Fourier(傅里叶)变换将4 种工况下的螺旋桨冰载荷时域(螺旋桨旋转角度)激励信号转化为频域激励信号,并提出变速系统中螺旋桨激励谐次与幅值转化为与柴油机转速相同当量系统的方法[10]。根据以上冰载荷激励研究与分析成果,开发了基于频域分析的冰载荷激励下推进轴系扭振工程计算软件,已应用于实船检验中。

当考虑螺旋桨收到冰载荷激励为瞬态冲击形式时,中国船级社开展了采用时域方法的推进轴系瞬态扭振计算研究[11],对其中的建模方法、计算方法、激励和阻尼等关键技术及影响因素进行研究,形成冰载荷作用下的推进轴系瞬态扭振计算的一般流程,采用Newmark(纽马克)逐步积分法并借助求解工具,对极地航行船舶推进轴系进行瞬态扭振仿真计算,实例验证了计算方法及程序的正确性,可为极地航行船舶电力和低速柴油机推进轴系瞬态扭振计算提供工程参考。冰载荷激励下的轴系动态扭矩及应力响应分析如图7所示。

图7 冰载荷激励下的轴系动态扭矩及应力响应分析

3.2 防寒技术

3.2.1 防寒设计

低气温环境会影响船舶结构、设备和系统的功能以及船上人员的工作,可能威胁船舶的操作安全。船舶防寒设计通常主要考虑的风险包括:材料性能丧失、机械/设备功效下降或故障、货物冻结、压载水冰冻、可居住性降低、冻伤以及船舶水上部分积冰等,合理的防寒设计是低气温操作船舶设计的重要内容。

准确理解相关温度定义是执行规则、规范技术要求的基础,主要包括最低日均低温(the lowest mean daily low temperature,LMDLT)(见 图 8)、设计服务温度(DST)、预期的最低环境温度(minimum anticipated temperature,MAT)等。设计服 务温度(DST)一般设为低于拟定的船舶操作区域和季节的最低日均低温(LMDLT)至少 10 ℃,预期的最低环境温度(MAT)一般应考虑低于LMDLT 至少 20 ℃。

图8 通用温度定义

考虑不同设备、系统面临低温风险及危害后果的差异,规范中对船舶布置、露天设备、消防和救生等要求所使用的温度也不同(详见表 4),防寒设计需要针对性考虑。

表4 船舶系统防寒使用的温度参数及要求

3.2.2 低温试验验证

为满足预期低温下的使用要求,露天安装的设备和系统通常需要进行针对性设计或改造,如何验证其在设计服务温度下的功能完好性是关键之一。依托于近北极的地缘优势,欧美等国开展了大量极地实地环境的救生艇等试验研究。我国并不具备该优势,通过试验室方法模拟极地环境验证设备功能成为有效的手段之一。中国船级社联合相关设备厂商开展了极地救生艇/筏及其降放装置的性能标准及试验方法研究,识别极地环境与常规环境的差异,逐项分析极地危险源对救生艇及其降放装置和气胀式救生筏的不利影响,通过试验室方法模拟极地环境(如图9 所示),以验证相关措施和手段的适用性和使用效果,总结归纳极地救生艇和救生筏的性能标准和试验方法[12]。

图9 救生艇降防装置低温试验

3.3 极地航行及保障技术

3.3.1 极地操作能力评估

极地航行是一个复杂的工程问题,一方面从设计建造角度需要建造具有足够抗冰、防寒能力的船舶,另一方面从营运操作角度还需要结合船舶能力和实际环境评估操作安全性。因此,需要建立极地船舶操作能力和限制评估方法以指导船舶极地 操作。图10 是中国极地研究中心制作的东北航道1 月和2 月的海冰蛋形图。

图10 海冰蛋形图(中国极地研究中心制作)

针对极地船舶操作能力和限制评估的数据需求,中国船级社研究制定了极地冰况和温度数据的应用处理方法,指导业界相关单位制定了海冰、温度数据产品,解决了现有海冰和温度观测数据无法用于工程评估的问题,提升了我国冰数据处理应用能力。

其针对极地航行船舶面临海冰、低温的主要风险,在冰区操作能力评估方法(POLARIS)基础上,增加了低气温操作能力评估,进而建立了极地航行操作能力和限制评估方法及实施细则。

该方法已成功指导多艘船舶冰区航行操作,为船东安全营运及科学决策提供了有力的技术支持和保障。

3.3.2 冰区操作船体监测及辅助决策

冰区航行船舶船体监测及辅助决策技术是指对船舶结构进行长期在线监测,根据数据指标分析船舶结构状态,及时评估结构安全性。这不仅可以为船舶冰区航行提供决策支撑,而且监测积累的冰载荷数据也能为冰载荷研究和抗冰结构设计提供数据输入。为此,国际上开展了大量实船监测研究,我国新建的“雪龙2”号极地科考破冰船便安装了结构应力及冰载荷监测系统,并获得中国船级社的认可。为了建立有效的船体实时监测系统,需要针对冰载荷监测位置、典型结构节点应力监测布置、安全阈值确定、冰载荷反演和操作决策建议等关键技术问题进行研究。

传感器一般布置在受冰载荷大的位置,但船冰作用具有很强的随机性,因船型及操作模式不同,船体冰压的分布特征也不同。利用离散元冰载荷预报可获得船体结构高压区位置分布特征分析,有助于优化冰载荷测点布置。通过对典型极地船舶平整冰艏向、艉向、转向操作的冰载荷分析,艏向操作时,水线附近船首部、艏肩部冰压力较大;艉向航行时,船尾部、艉肩部冰压力较大;转向航行时,艏肩部和艉部的冰压力最大。“雪龙2”号的冰载荷测点也应用了冰载荷分析结果进行优化布置。

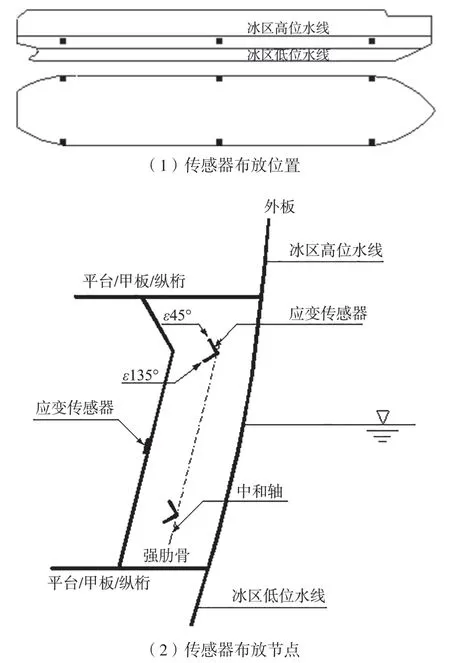

为捕获结构受冰载荷作用的应变信号,应变传感器选择的横向框架通常应该靠近破冰或受冰冲击的肋骨上,单向拉压应变传感器应放置在横向框架面板的中点处,双向应变传感器应放置在中和轴靠近外板的框架端部,横向框架应变监测布置如图11所示。

图11 传感器布放示意图

目前还难以直接测量冰载荷,一般通过结构应变、六自由度运动参数等船舶结构局部或总体响应的测量数据间接反演冰载荷[13],其中影响系数矩阵法、支持向量机法、格林函数法和运动参数法等广泛应用于实船冰载荷反演。

4 结语

先进规范标准在推进我国极地船舶装备自主可控发展、对标国际领先的过程中,发挥着基础性和引领性作用,在极地船舶装备发展的各个阶段都提供了有力的基础支撑。因此,我国需要开展极地船舶规范标准体系建设,围绕未来极地船舶大型化、新颖化发展,针对抗高冰况、耐高寒冷需求的极地船舶研发,布局安全相关的关键技术研究:

(1)开展破冰技术研究

研究海冰-结构-海水耦合作用机理,持续发展船舶冰载荷数值计算方法,研发高性能船舶结构、螺旋桨冰载荷软件,建立极地船舶冰载荷预报能力,推动冰载荷作用下的结构强度高级分析方法;开展基于大数据的冰区航行安全与控制技术研究,提高极地航行船舶实时冰况下安全及风险评估能力;建立极地船舶主机功率预报方法及专用计算软件开发;开展推进轴系扭振时域计算方法研究,为极地航行船舶轴系设计和主机控制策略的制定提供参考;通过冰载荷激励作用下推进轴系在其运行转速下轴系各部件的动态扭矩和应力响应值,开展极地航行轴系强度评估。

(2)开展防寒技术研究

根据极地船用材料服役环境,研究极地船舶用钢、船用耐磨涂料和船用橡胶密封材料的性能要求和检验标准;研究实验室模拟极地环境条件下,露天设备性能的试验验证技术;研究船舶舱室保温的数值计算方法,分析舱室温度场分布的规律,验证多环境温度条件下的舱室保温性能;研究气泡扰动、循环扰动和介质加热等不同压载舱防冻结措施的效能,分析结冰/冻结对液舱结构强度的影响。

(3)试验验证技术

针对极地船舶设计研发及验证需求,开展海冰力学特性研究,搭建冰水池及试验技术,进而建立极地船舶冰区航行性能预报能力;开展实船冰载荷测量技术研究,搭建实船冰载荷监测平台及数据库,支撑冰载荷研究和抗冰结构设计;开展极地环境及数据研究,建立极地低温等环境模拟技术,验证船舶系统及设备的低温性能。