极地航空对地观测现状与展望

2023-03-05庞小平崔祥斌朱李忠

庞小平 季 青 崔祥斌 朱李忠, 范 沛

(1.武汉大学 中国南极测绘研究中心 武汉 430079;2.武汉大学 极地测绘科学国家测绘地理信息局重点实验室 武汉 430079;3.中国极地研究中心 上海 200136;4.黑龙江(省)测绘地理信息局 哈尔滨 150081)

0 引言

全球气候变化对极地地区造成剧烈影响[1]。受地理位置、自然环境和观测手段的限制,长期以来,我国对于两极地区的认识存在不足,对极地生态环境和自然资源潜力的评估相对落后。遥感技术是获得极区观测数据最有效的手段之一,其能够全天时、大范围、定量化、持续性监测极区环境参数及其变化[2]。航空遥感技术是遥感对地观测体系的重要组成部分。相对于卫星遥感,航空遥感具有较低的飞行高度,因而可以提供更高的时空分辨率、更优的观测精度以及更灵活的时间覆盖度,从而在卫星遥感与地面观测之间建立桥梁,推动极地观测的立体化和精细化发展[3]。

我国在极地航空对地观测领域起步较晚,在观测技术手段和科学研究的广度与深度方面均落后于极地考察强国,对极地环境变化的监测与自然资源潜力的评估相对不足,极大影响了我国应对全球气候变化和处理南北极事务的能力。随着我国极地事业的发展和对极地权益的战略需求,应用航空平台获取极地环境信息的紧迫性越来越强烈。在作为国家战略新疆域和天然试验场的极地区域开展航空考察,可满足国家权益和极地战略落实的需求、满足我国“十四五”期间极地资源与环境综合考察的需求、满足全球变化研究的需求,因而具有重要的科学和实践意义。本文即在此背景下,归纳和总结国外极地航空对地观测项目及其应用,分析我国极地航空对地观测的现状和差距,尝试给出我国极地航空遥感应用方向,以期更有效地开展我国极地的“地-空-天”立体观测,更好地认知和利用极地资源,为人类共同利益服务。

1 国外极地航空对地观测概述

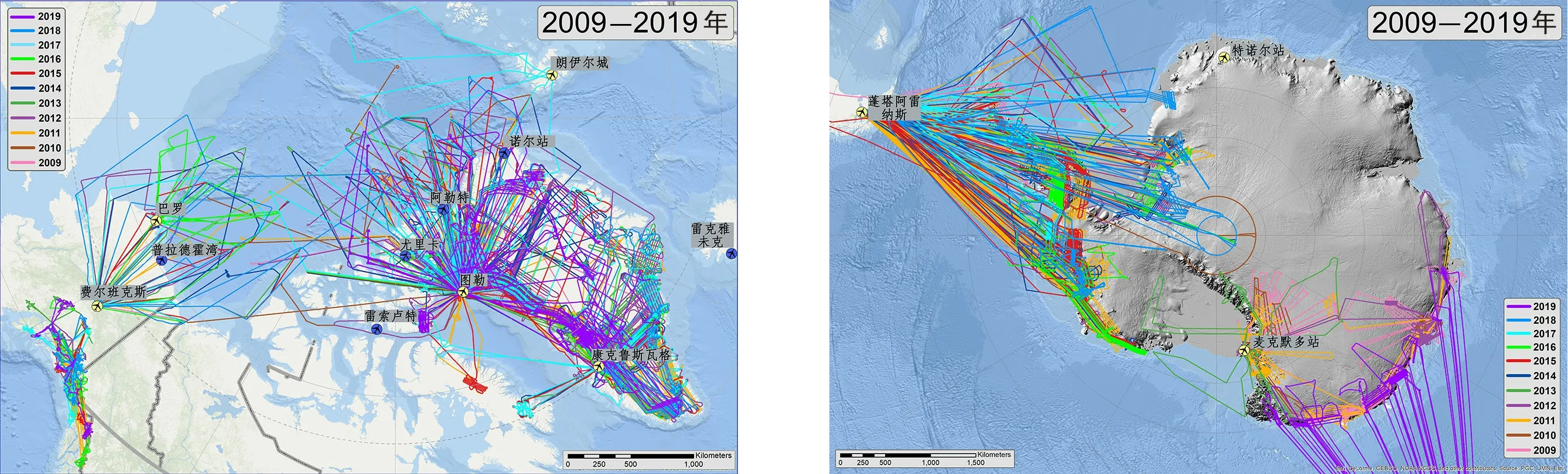

西北领地和北极群岛航空考察计划,便在加拿大皇家空军的后勤支持下,对北极和亚北极大量难以到达的区域进行了大规模的地面大地测量和生态学考察,而该次考察的总结报告也是科学引文索引数据库(web of science)收录的第1 篇关于极地航空考察的文献资料[4]。1946 年,美国首次对南极进行了机载雷达测高实验[5]。1955 年至1957 年,英国首次对福克兰群岛(马尔维纳斯群岛)、南设得兰群岛和南极半岛北部进行了详尽的航空摄影测量实验,并在部分区域进行了航空重力和地磁测量。该次考察被认为是现代南极航空考察的开端,从此,南极考察更加注重科学性,而非探险性[6]。此外,苏联也在1956 年基于固定翼飞机对南极进行了首次航空物探调查[7]。20 世纪80 年代之后,南北极航空考察开始加速。考虑到遥感数据的时效性和航空测量技术的迭代,本文着重介绍2000 年之后的国外极地航空对地观测计划。全球范围内迄今为止持续时间最长、覆盖范围最广、载荷种类最多的极地航空考察计划是美国国家航空航天局(national aeronautics and space admini-stration,NASA)主导的“冰桥”计划(operation icebridge,OIB)。其最初目的是为了填补冰、云和陆地高程卫星(ice,cloud and land elevation satellite,ICESat)结束任务后极地海冰、冰盖高程测量数据的空白,并为新一代ICESat-2 卫星的发射进行预研和算法评估[8]。2009 年至2019 年的11 年间,“冰桥”计划使用P-3B、LC-130、DC-8 和Ikhana 等多种适应极地考察的飞机和无人机平台,集成光学相机、雷达、激光雷达和航空重力仪等多类别多型号传感器,观测了南极、格陵兰冰盖和南北极海冰区域等众多气候和战略敏感区,获取了大量连续且高质量的科学数据,支撑了一系列南北极海冰变化、冰盖消融和传感器检校的研究[9-10],取得了远超原定计划的成果。“冰桥”计划所采用的传感器及其应用如表1[11]所示,其数据采集区域如下页图1 所示,这些数据可由https://nsidc.org/icebridge/portal 网站下载。

图1 美国“冰桥”计划历年南北极数据采集路线

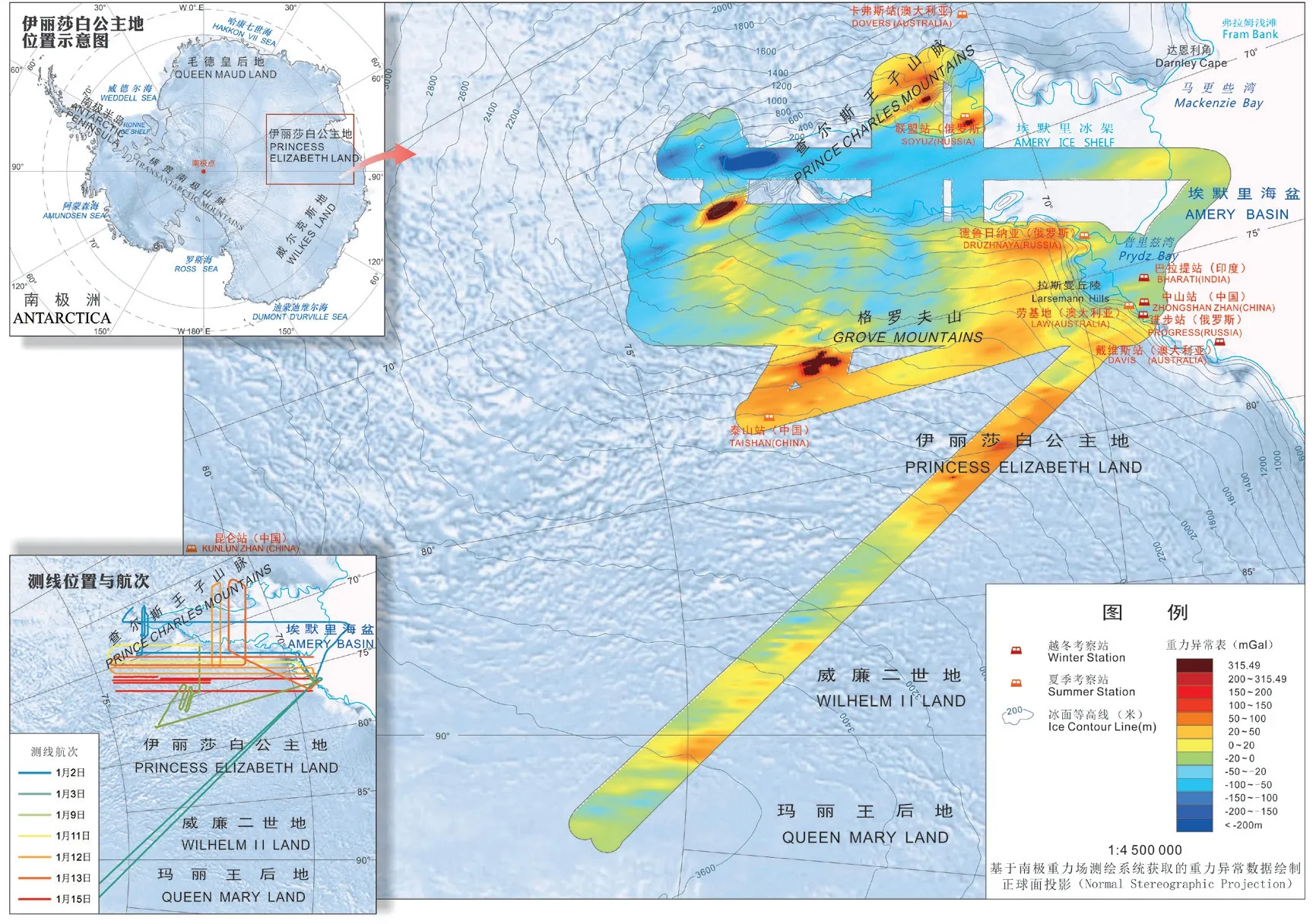

表1 OIB 计划采用的主要传感器

续表1

国外极地航空遥感项目不仅可为我国学者研究正在经历快速变化的北极和南极地区提供海量的科学资料,也为我国建设自主的极地航空遥感对地观测体系提供了借鉴。

国外的极地航空遥感实验起步较早,早期的极地考察一般将飞机作为运输工具而非载荷平台。例如1946 年至1948 年进行的加拿大北昂加瓦、除美国外,欧洲国家也开展了一系列南北极航空考察计划(CryoVEx、SMOSIce、IceSAR 等),取得了宝贵的实测资料和战略信息,如下页表2所示。例如:由欧空局(European space agency,ESA)和NASA 合作推进的激光和雷达测高项目(the airborne laser,radar altimeter,LaRA)首次同时 获取了冰雪表面的激光和微波测高数据集,为后续的冰盖和海冰厚度变化监测指明了方向。目前由欧洲主导的最综合的极地航空测量计划是 CryoVEx 计划(CryoSat validation experiment),是指欧 空局为了对CryoSat 和CryoSat-2 卫星数据的可靠性进行验证所进行的一系列航空观测实验。最早的一次CryoVEx 观测实验于2003 年春季在斯瓦尔巴群岛北部海域进行(CryoVEx 2003)[12],该计划每 1~ 2 年重复执行1 次。例如:北极地区的CryoVEx 2008、CryoVEx ASRIAS、CryoVEx AEM 和CryoVEx ICESat-2 Summer 2019 计划,以及南极地区的CryoVEx Ant 和CryoVEx Ant 2008/2009 计划等,取得了大量雷达、激光和GNSS 测高数据,支撑了一系列研究成果[13-14]。

表2 欧洲主导或美欧合作主要极地航空遥感计划及其应用

除了通过测高手段间接获取海冰厚度之外,德国阿尔弗雷德·魏格纳极地和海洋研究所(Alfred-Wegener-Institute for polar and marine research,AWI)也开发了一种便携式的频率域电磁感应系统(helicopter-borne electromagnetic induction system,EM-Bird),其可以挂载于直升机等航空平台之上,直接准确地测量海冰厚度[15]。由于其较低的成本和较高的测量精度(特别是在平整冰上),EM-bird 被广泛应用于南北极海冰考察之中,其获取的海冰厚度数据不仅应用于海冰变化监测,也可以作为实测基准数据校准和验证基于卫星遥感和模型的海冰厚度产品[16-17]。此外,欧洲相关科研机构还和美国合作,开展了ICECAP(international collaborative exploration of the cryosphere by airborne profiling)等一系列极地航空考察计划。上述欧空局主导的极地航空考察数据可从https://earth.esa.int/eogateway/campaigns 网站查询。除了专门的极地航空考察计划之外,各国的常规南北极考察和诸如SHEBA(The surface heat budget of the Arctic ocean)[18]、N-ICE 2015(Norwegian young sea ICE expedition)[19]和MOSAiC(multidisciplinary drifting observatory for the study of Arctic climate)[20]等大规模南北极多学科综合考察也会获取大量机载对地观测数据。以MOSAiC 计划为例,该计划涵盖了大气、海冰、海洋、生态和生物地球化学循环等众多学科,是迄今学科最齐全、支撑能力最强的北极科考计划。MOSAiC 漂流冰站主要依托德国的极星号破冰船,但直升机和无人机观测系统在考察中也扮演着重要角色,其观测的海冰参数包括冰面形态、温度、气溶胶浓度、空间和垂直辐射通量以及空间近地表湍流能量通量等,为海冰物质平衡及其与上层海洋耦合机制的研究提供了宝贵的数据源。

2 我国极地航空对地观测现状

我国在极地航空领域的研究起步较晚。由于缺少相应的飞行平台支持,国内早期的研究主要基于我国船载直升机平台和国外公开的航空数据集。这些研究可以分为以下几类:一是利用我国常规南北极考察所获取的基于直升机或无人机的高分辨率可见光影像,对海冰特征进行研究。我国首次北极考察便基于直-9 型直升机进行了航空观测。利用高分辨率的数字相机影像,赵进平等[21]提取了夏季破碎海冰的形态参数,如海冰密集度、海冰边缘线、冰水比例以及破碎度等。此后,高分辨率的航空和无人机影像被广泛应用于北极海冰密集度反演、冰面粗糙度提取和融池监测等研究[22-26]。我国南极的航空考察主要集中于中山站周边的普利兹湾等区域。基于航拍数据,卢鹏等[27-28]对南极普里兹湾夏季海冰边缘区海冰特征进行了详细研究,并将边缘区进一步细分为边界区、过渡区和内部区三部分。二是利用国外公开的雷达或激光测高数据,对南北极海冰和积雪厚度、干舷、冰脊和冰盖地形进行研究[29-33]。三是将航空数据作为辅助数据,对基于星载传感器反演的冰雪参数进行对比和验证[34-36]。此外,我国研究人员还利用高分辨率航空和无人机影像,对南极企鹅等标志性物种进行了精准识别,并研究了较长时序的企鹅种群数量分布和发展趋势,为气候变化背景下南极生态环境保护提供了理论基础和数据支撑[37-38]。

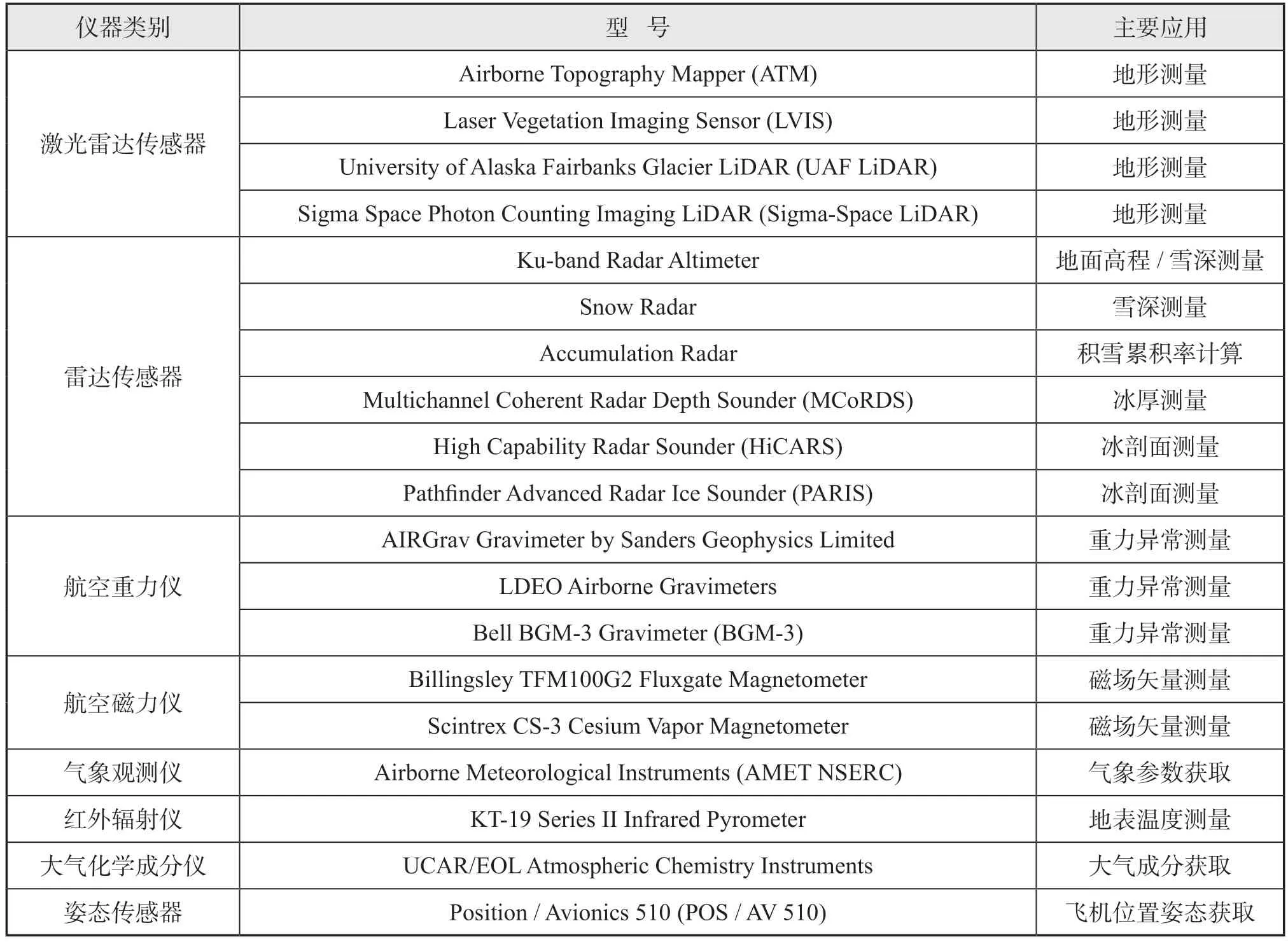

随着我国极地事业的发展和对极地权益的战略需求,应用航空平台获取极地重要环境与资源信息的紧迫性越来越强。我国极地航空遥感事业正在快速发展,现阶段已经装配了“雪鹰601”固定翼飞机,“雪鹰12”、“海豚”直升机以及“雪燕”、“大白鲨”、“极鹰”等无人机(下页图2),并拥有站区机场和雪龙船起飞平台,已初步开展了对北极航道、黄河站山地冰川、南极长城站生态环境、南极PANDA 断面冰表和冰下地形等的观测。这些航空观测平台的主要技术指标如表3所示。

图2 我国现有极地航空遥感平台

表3 我国极地考察固定翼飞机、直升机及无人机平台载荷参数

2015 年装配的“雪鹰601”是我国首架极地考察固定翼飞机,也是目前我国南极航空对地观测所依赖的主要平台。“雪鹰601”集成了冰雷达、重力仪、磁力仪、激光高度计和光学相机等传感器,并装配了GNSS 系统等辅助设备,其服役标志着中国极地航空考察迈入了“航空时代”[39]。2015 年以来,“雪鹰601”参与了AGAP(the Antarctic Gamburtsev province project)和ICECAP 等综合性国际合作项目,在南极冰盖,特别是PANDA(Prydz bay,Amery ice shelf and dome A)断面及伊丽莎白公主地(princess Elizabeth land,PEL)进行了大范围航空科学调查,取得了重大的研究成果[40]。

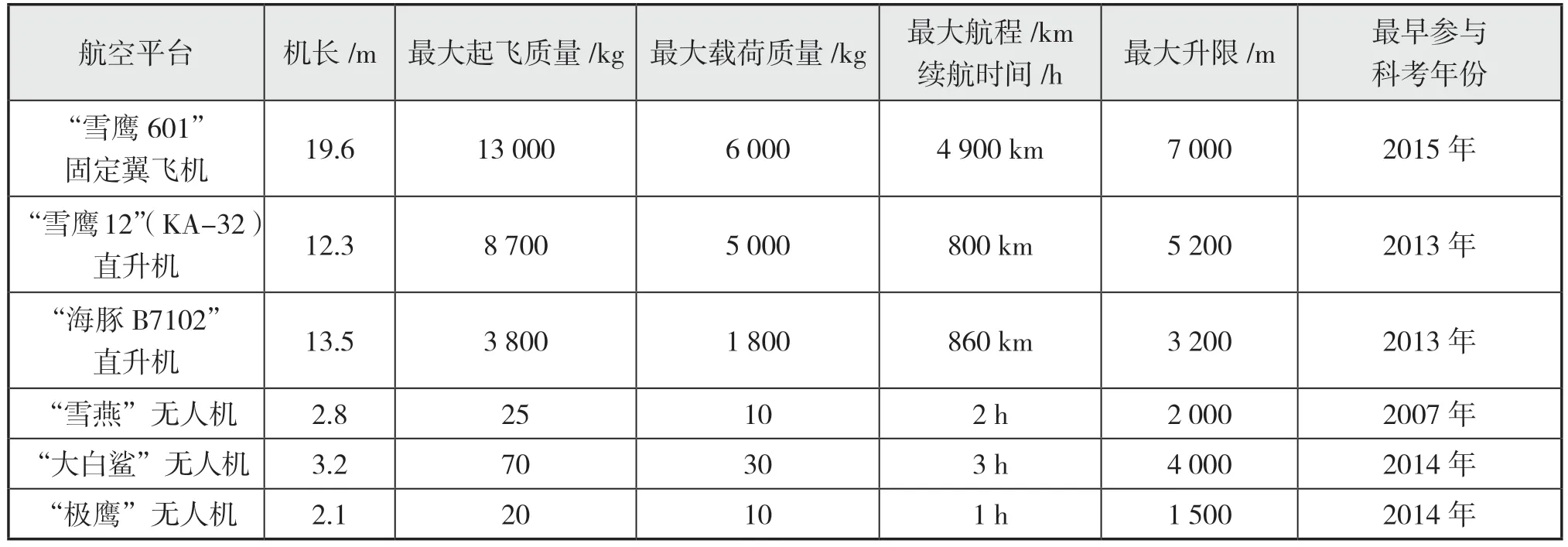

在2019 年底的中国第36 次南极科考期间,针对载荷设备国产化,崔祥斌等[41]实现了国产捷联式航空重力仪与南极考察固定翼飞机“雪鹰601”的系统集成,并通过地面、机上静态和飞行测试充分验证了系统的可靠性和稳定性,共完成了9 个架次的航空重力观测,总测线长度近1.5 万km,填补了大量数据空白(参见下页图3)。该次考察所获取数据将参与下一代国际南极航空重力数据集构建,有力地提升我国南极考察中的国际影响力。

图3 基于国产航空重力仪量测的伊丽莎白公主地重力异常示意图

无人机平台也大量应用于我国极地考察工作。相比于传统航空测量手段,无人机平台操作简便、部署灵活,可以弥补“雪鹰601”飞机因承担后勤运输工作而导致的机时不足问题。北京航天航空大学、北京师范大学和黑龙江测绘地理信息局等机构针对南北极特殊的气象与地磁等环境,基于无人机平台进行了一系列研究工作[42]。例如:针对极地特殊的气象和地磁环境,中国极地研究中心和北京航空航天大学联合研制了“贼鸥”和“大白鲨”这2 种固定翼机型,为“雪龙”号海冰卸货提供了保 障;黑龙江测绘地理信息局则针对南极特殊的地理和气象环境,基于直升机平台,绘制出符合规范要求的南极1∶1 000 至1∶5 000 系列比例尺地形图,并在长城站等区域周边开展倾斜摄影测量,制作了长城站实景三维地图。

3 我国极地航空对地观测与应用展望

目前,我国极地航空观测技术已经取得了重大突破,但距离国外先进水平依然有着较大差距。在观测体系方面,国外极地研究机构已经形成了完备的航空测量体系,而我国专门用于极地航空观测的计划和任务较少,没有类似于美国“冰桥”计划的业务化运行维护的大型综合极地考察任务计划。在观测平台和设备方面,各类国产测量装备尚未大规模应用于南北极,并且对现有设备和飞行平台的改装与集成技术仍不成熟。

下页图4[40]为我国“雪鹰601”考察飞机和美国NASA“冰桥”计划使用的P-3B 运输机集成载荷对比图。可以看出,我国“雪鹰601”的集成载荷较少,尚不能满足对极地环境多要素、全方位的综合立体观测。此外,“雪鹰601”所集成的机载传感器以进口仪器为主,自主研发的高分机载传感器在极地的应用空缺,低温环境下的指标性能未得到检验,缺乏相对应的冰雪环境应用分析研究。在数据发布和使用方面,我国极地考察数据发布平台缺失,所获取的数据尚未被广泛、综合利用。随着全球气候变化,北极航道开通,针对南北极航路保障等现实需求,极地航空测量大有可为。综合国内外极地航空遥感发展现状,从国家长远战略角度出发,我国极地航空遥感的应用展望可以归纳为以下几点:

图4 NASA“冰桥”所使用P3 运输机和“雪鹰601”考察飞机集成载荷对比

(1)面向测量设备国产化的需求,在现有遥感平台和传感器的基础上,增配自主研制的传感器,在极地开展极端环境下高分辨率航空遥感观测关键技术与应用示范研究,系统研究国产设备在极端条件下的稳定性以及国产设备和国际先进设备测量成果的一致性,并开发自主可控的数据处理和分析平台,逐步形成独立自主的极地航空遥感观测体系;

(2)面向“空-天-地”多源观测数据融合的需求,充分利用航空遥感尺度和精度的优势,吸取“冰桥”计划的先进经验,开展大气环境、海冰、近海地形等观测,形成围绕“北斗”卫星导航系统,“风云”、“海洋”、“高分”系列对地观测卫星,“雪鹰601”等机载平台,“雪龙”和“雪龙2”号船基考察平台,以及我国现有南北极考察站的“天-空-海”和“天-空-地”立体观测体系,实现快速准确获取冰盖地形、站区地物、航道海冰和岸线资源等重要的极地资源与环境参数信息;

(3)面向极地考察智能化的需求,充分发挥人工智能和机器学习在极地考察的优势,设计自主化、智能化的极地考察设备,利用深度学习技术,探索基于航空遥感的极地关键参数快速反演、分析和预测算法,建立起极地智能化数据获取分析和应用平台;

(4)面向“一带一路”和“冰上丝绸之路”建设的需求,基于北极航道航行保障的要求,充分利用现有设备,利用直升机平台、无人机平台开展北极航道的冰情观测,结合气象、水文、港口和沿岸国家法律信息,构建北极航道通航安全保障系统,同时展开舰船目标的遥感识别研究;

(5)面向考察站站区安全和后勤保障的需求,利用“雪鹰601”固定翼飞机开展PANDA 断面综合考察和变化监测,保障我国南极内陆考察的安全开展,同时应用无人机观测平台开展高精度数字高程模型(digital elevation model,DEM) 和站区生态环境信息的获取;

(6)面向极地气候变化监测的需求,在南极内陆冰盖区域,可利用固定翼飞机平台开展冰雷达、重力等观测,获取冰盖表面流速、冰层层析等信息,为冰盖物质平衡研究和资源调查服务,在北极黄河站区域,可通过无人机平台开展冰川监测、站区地形、大气环境等观测,获取北极高纬第一手冰雪和大气环境资料,支撑我国气候科学发展;

(7)面向研究成果国际化的需求,积极参与国际合作项目,通过国际合作加快我国极地科学考察的步伐,提高我国在极地领域的话语权,为极地科学考察贡献中国力量,驱使我国从极地考察大国迈向极地强国。

4 结语

在美欧极地航空遥感不断发展的背景下,加速提升我国极地航空遥感对地观测能力的要求越来越紧迫。开展极地航空对地观测,可获取北极航道通航环境信息、考察站区高精度地形、考察区域避险交通路线、极区大气环境、生态环境和海洋资源等重要信息,维护我国的极地国家权益,不断满足我国经济、军事和科学需求。近些年,我国极地航空事业发展迅速,但依旧面临着设备国产化程度不足、平台集成能力有限等问题,仍有较大的提升空间。未来应加速自主航空传感器的研制,并在极区进行观测示范,检定国产传感器在极地特殊冰雪环境下的工作成效,促进我国极地高分航空遥感对地观测技术的发展,为更好地认识与和平利用极地作出贡献。