双源CT双能量成像对缺血性卒中介入术后对比剂外渗与出血的早期鉴别*

2023-03-01何晓清梁汉欢黄丹丹黄汉宁邓灵波谢婷婷成官迅

何晓清 梁汉欢 黄丹丹 黄汉宁 邓灵波 谢婷婷 成官迅,*

1.广东省高州市人民医院医学影像科(广东 高州 525200)

2.广东省高州市人民医院神经内科(广东 高州 525200)

3.北京大学深圳医院医学影像科(广东 深圳 518036)

脑卒中在中国已跃升为首位死因[1],其中急性缺血性卒中(acute ischemic stroke,AIS)约占脑卒中的87%[2],中国每年的AIS患者新增量超过200万[3],AIS是危害我国中老年人群生命和健康的主要疾病。血管内介入是治疗AIS 的重要手段,可显著降低病死率[4-5]。已有研究证实部分AIS患者接受机械取栓获益的时间窗由发病6小时扩展到24小时[6-7]。随着我国基层县、市级医院脑卒中中心的建立,接受血管内介入治疗的患者将会明显增多。颅内出血是AIS患者脑血管内介入治疗术后的主要并发症,其发生率约为6.3%~15.4%[8],大多数发生在术后72小时以内[9]。介入术后CT复查发现在责任血管供血的相应区域出现高密度影,其原因可能是脑出血,也可能是碘对比剂外渗或两者并存,常规CT检查无法鉴别,给临床在后续治疗方案的选择上产生困扰,造成误诊及误治。DSCT双能量成像可利用在不同管电压下碘对比剂所致的X线衰减差异,经过图像后处理技术可识别碘对比剂所致的密度增高影,从而对介入术后出血与碘对比剂外渗进行鉴别。作者回顾分析165例缺血性卒中介入术后患者1小时内行双源CT双能量成像检查资料,探讨DSCT双能量成像技术在早期鉴别缺血性卒中血管内介入术后碘对比剂外渗与颅内出血的临床价值。

1 资料与方法

1.1 研究对象回顾性分析2019年5月至2020年9月因缺血性脑卒中在高州市人民医院行血管内介入治疗的198例患者,术后1小时内采用DSCT双能量成像技术行头颅CT扫描复查。

纳入标准:我院行血管内介入治疗的缺血性脑卒中患者;患者介入治疗术后1小时内行双能量头颅CT检查;术后24-72小时行其他影像(包括NCCT、DSCT或MRI)复查,至少有一种以上的影像复查结果。排除标准:患者不能完成检查或图像质量较差导致不能诊断的;继发于脑外伤及脑肿瘤的患者。根据以上研究对象的纳入、排除标准共收集患者165例,其中男112 例,女53例;年龄38~87岁,平均63.99±10.09岁。

1.2 扫描设备方法西门子双源炫速CT(Siemens Somatom Definition Flash)。颅脑常规CT平扫参数:管电压为120kV,开启自动调节管电流,视野(FOV) 205mm,准直器宽度64排×0.6mm,矩阵512 x 512,层厚为5mm,螺距0.55,机架旋转时间1 s/转,卷积核H30s medium,开启迭代重建算法。颅脑双能量CT扫描参数:A球管电压为80kV、管电流为410 mAs;B球管电压为140 kV、管电流为205mAs。视野(FOV) 260mm,准直器宽度64排×0.6mm,矩阵512 x 512,螺距0.5,旋转时间0.28 s/转,卷积核H40f medium,开启迭代重建算法。将融合图像的融合系数设置为0.7,自动重建层厚5mm、层距5mm类似常规120 kV CT的融合图像(mixed energy images,MIX)。将融合系数为0.3,层厚、层距均为0.75mm的140 kV和Sn 80 kV的数据调入Syngo.via工作站用Brain Hemorrhage软件重建生成去碘的虚拟平扫图像(virtual unenhanced non-contrast,VNC)和碘分布图(iodine overlay maps,IOM)。在Color Lookup Table窗口,颜色查找表模板设为灰阶(16位)/热体(16位),将Color Lookup Table窗口滑杆移至最左边即为虚拟平扫图像,将窗值设为C:40、W:80;移至最右边即为碘分布图,将链接窗值设为C:270、W:600。记录扫描时由CT机自动生成的CT容积剂量指数(volume CT dose index,CTDIvol)和剂量长度乘积(dose length product,DLP)。有效剂量(effective dose,ED)由DLP乘以特定的转换系数k计算得到,转换系数k 值参考欧盟委员会关于CT的质量标准指南[10],k=0.0021mSv·mGy-1·cm-1。

1.3 双能量CT图像分析由2名具有CT工作经验的高年资医师通过Syngo.via工作站阅读患者介入治疗术后的首次颅脑CT双能量图像,进行盲法阅片。结果判断标准:(1)术后阴性:MIX、IOM、VNC图像均无高密度;(2)术后单纯出血:MIX 图像高密度,IOM图像相应区域无高密度,VNC 图像相应区域高密度;(3)碘对比剂外渗:MIX图像高密度,IOM图像相应区域高密度,VNC图像相应区域无高密度;(4)碘对比剂外渗合并出血:MIX 图像高密度,IOM图像相应区域高密度;VNC图像相应区域部分高密度。若两位研究者意见不一致时通过讨论后达成共识。

1.4 判断标准所有患者术后1小时内头部双能量CT检查后均在此后24至72小时头颅普通非增强CT(NCCT)或MRI随访检查。以术后24至72小时的影像学检查随访结果和临床最终诊断结果为对照,评价双能量CT扫描诊断介入治疗术后出血或对比剂外渗的价值。若双能量CT诊断结果和临床最终诊断结果同为阳性,则定义双能量CT诊断结果为真阳性;两种结果同为阴性,则定义双能量CT诊断结果为真阴性;临床最终诊断结果为阴性,而双能量CT诊断结果阳性,则定义双能量CT诊断结果为假阳性;临床最终诊断结果阳性,而双能量CT诊断阴性,则定义双能量CT诊断结果为假阴性。

1.5 统计学分析采用SPSS 22.0统计软件进行统计分析。利用诊断试验四格表数据计算DSCT双能量成像技术诊断介入治疗术后出血或对比剂外渗的敏感性、特异性、误诊率、漏诊率、阳性预测值、阴性预测值、诊断准确率。本研究中的计量资料以均数±标准差表示。利用配对T检验比较双能量CT扫描与常规CT平扫的辐射剂量,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 通过随访临床最终的诊断结果经术后24至72小时NCCT或MRI随访及最终临床诊断结果显示165例患者中70例患者介入治疗术后无出血或碘对比剂外渗,60例患者确诊为单纯碘剂外渗,35例患者确诊为碘剂外渗合并出血。

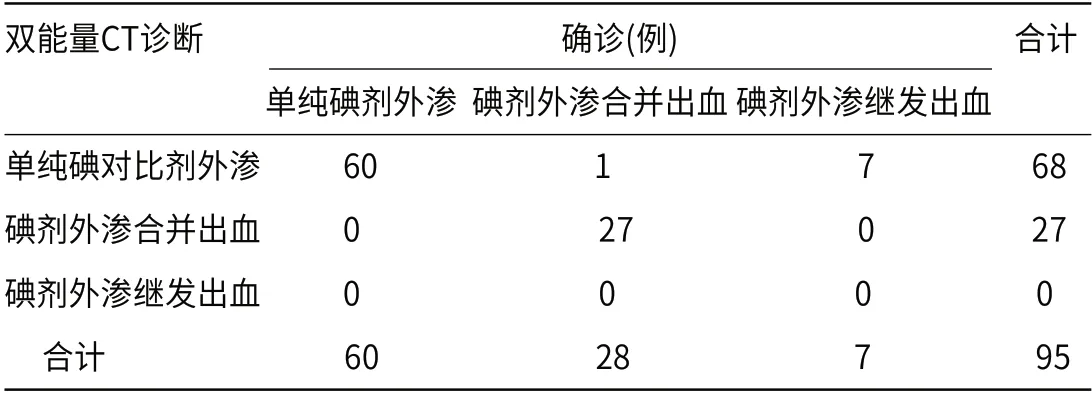

2.2 双能量CT对缺血性卒中患者介入治疗术后的评估情况165例患者中,70例DSCT双能量成像各图像相应缺血术区均未见高密度影;95例MIX图像上见高密度影,其中IOM图像高密度,VNC图像未见高密度的68例;IOM、VNC图像均为高密度的27例。依据前述诊断标准,DSCT双能量成像图像综合分析诊断为单纯碘对比剂外渗68例,碘对比剂外渗位于相应缺血术区的脑实质或(及)蛛网膜下腔;诊断为碘对比剂外渗合并出血27例,出血位于相应缺血区的脑实质或(及)脑室或(及)蛛网膜下腔(如图1所示);诊断为单纯术后出血0例(表1)。

图1 患者,女,53岁,诉左侧肢体有麻木不适,伴有乏力来诊,急诊NCCT未见出血,DSA示左侧大脑中动脉闭塞行颅内血管腔内成形术。术后即刻颅脑双能量CT示:1A图.MIX见左侧脑池、脑沟内见高密度灶,1B图.IOM相应层面见高密度影,1C图.NVC见左侧脑沟、脑池内亦见少量高密度灶,双能量CT诊断碘对比剂外渗合并少量出血。1D图.术后第5天复查NCCT仍可见少许稍高密度影,证实为碘对比剂外渗合并出血。图2 患者,女,45岁,突发肢体乏力3h来诊,2A图NCCT未见出血,DSA示左侧大脑中动脉栓塞,行动脉插管取栓术。术后即刻颅脑双能量CT示:2B图.MIX见左侧额颞顶叶有大量高密度灶,2C图.IOM相应层面见高密度影,2D图.NVC相应层面未见高密度影,双能量CT诊断为大量碘对比剂外渗。2E图.术后15小时复查NCCT见左侧额颞顶叶高密度灶已吸收,证实为碘对比剂外渗;2F图.术后39小时NCCT左侧基底节新见斑片状高密度影,2G图.术后第6天复查NCCT仍可见稍高密度血肿影,证实为继发出血。2H图.术后14天复查NCCT,颅内血肿已吸收。

表1 双能量CT图像综合分析结果(n)

2.3 双能量CT对缺血性卒中介入治疗术后出血与造影剂外渗的鉴别诊断能力165例患者中,双能量CT诊断结果与最终临床诊断一致的病例为157例,不一致的8例,其准确度为95.15%(157/165)。本组病例中无单纯出血的病例。①当双能量CT检查征象表现为MIX图像高密度,IOM图像相应区域高密度,VNC图像相应区域无高密度诊断为单纯碘对比剂外渗,利用四格表计算其敏感性100%、特异性92.38%、误诊率7.62%、漏诊率0、阳性预测值88.24%、阴性预测值100%、诊断准确率95.15%(表2)。②当双能量CT检查征象表现为MIX、VNC及IOM图像相应区域均为高密度诊断为碘对比剂外渗合并出血,利用诊断四格表计算其,敏感性77.14%、特异性99.23%、误诊率0.07%、漏诊率22.86%、阳性预测值96.43%、阴性预测值94.16%、诊断准确率94.55%(表3)。

表2 以临床最终诊断结果为对照评估双能量CT诊断单纯对比剂外渗

表3 以临床最终诊断结果为标准对照评估双能量CT诊断对比剂外渗合并出血

2.4 双能量扫描和常规扫描辐射剂量的比较165例患者中101例患者在同一台DSCT机不同时间内进行了头颅CT扫描,一次为双能量扫描,一次为常规扫描。利用配对T检验比较双能量扫描和常规扫描的辐射剂量。双能量组检查受到辐射的有效剂量为(0.85±0.09)mSv,常规平扫组为(1.9±0.27)mSv,两组辐射剂量比较差异有显著性差异(表4)。

表4 同一患者双能量CT扫描和常规CT扫描CTDIvol、DLP及ED值统计

3 讨 论

正常情况下碘对比剂不能通过完整的血脑屏障,当脑组织出现缺血再灌注损伤或血管内皮受损,血脑屏障受到破坏或血管通透性增加时,局部注射对比剂时会使血管内渗透压陡然增高,出现碘对比剂外渗或碘对比剂外渗合并出血的现象[11]。有研究表明,缺血性脑卒中患者介入治疗术后复查,与相应缺血术区未见高密度影的患者相比,术后相应缺血术区出现对比剂外渗患者的延迟性出血转化风险更高[12]。本研究165例患者中70例1小时内DSCT双能量成像各图像相应缺血术区未见高密度影,经术后24至72小时NCCT或MRI随访,相应缺血术区均未见高密度影或继发出血,有可能与患者当时脑缺血区的血脑屏障破坏或血管通透性增高的程度较轻有关。95例缺血性脑卒中患者介入治疗术后相应缺血术区出现的高密度影,但是没有1例为单纯术后出血的病例,其中27例患者的双能量成像IOM、NVC图均为高密度,表明其不仅存在碘对比剂外渗的情况,而且并发出血,余68例双能量双能量成像IOM图呈高密度影,NVC图均未见高密度,说明仅存在对比剂外渗,而没有并发出血,但是通过随诊复查,其中1例患者存在碘对比剂外渗合并出血,7例患者随着多次复查,继发了出血征象,余60例患者随诊复查表现为单纯碘对比剂外渗。本研究表明缺血性脑卒中患者介入治疗术后随访发现术区高密度,多数为单纯碘对比剂外渗,少数为碘对比剂外渗合并出血,单纯出血少见。可能是碘对比剂的分子较小,比血液中的其他物质(比如血红蛋白、血细胞)更容易通过受损的血脑屏障有关。

急性缺血性卒中血管内治疗中国指南2018[5]指出关于术后出血与碘对比剂外渗的鉴别较为可靠的方式为术后19-24小时复查CT,观察高密度区域变化,如为碘对比剂外渗则可见显著清除。然而,部分患者的碘剂渗出清除时间可能大于24小时,且部分碘对比剂外渗常合并有出血,需要多次的常规CT复查才能明确诊断,既增加患者经济成本和辐射剂量,且常易延误最佳治疗时机,或者因为误诊导致错误治疗,影响患者预后。本研究结果显示缺血性脑卒中患者血管内介入治疗术后1小时内复查双能量CT在相应缺血术区出现高密度影的发生率为57.58%(95/165),高密度影中表现为单纯碘对比剂外渗概率为63.16%(60/95),术后碘对比剂外渗合并出血的概率为36.84%(35/95)。表明缺血性脑卒中患者介入治疗术后术区出现的高密度影约2/3的病例为单纯碘对比剂外渗,准确识别该组患者,对临床治疗方案有指导作用,以免影响患者治疗疗效。

双能CT利用每一种物质在不同能量的X线照射下具有不同衰减系数的原理实现双能量成像,然后利用在特定X线能量下任何一种物质的吸收系数都可以由两种基础物质在相同能量X线下吸收系数的权重和来表示的原理进行物质分离,IOM是在物质分离中突出显示碘含量及碘分布情况的图像,VNC则是在物质分离过程中去除碘而得到的图像[13]。研究证实DSCT双能量成像可利用在不同管电压下碘对比剂所致的X线衰减差异,经过图像后处理技术可识别碘对比剂所致的密度增高影,从而可以用与缺血性脑卒中患者介入治疗术后术区出血或碘对比剂外渗的鉴别[14-16]。本研究应用双能量技术对165例缺血性脑卒中患者血管内介入治疗术后1小时内进行扫描,当双能量CT的MIX图像高密度,IOM图像相应区域高密度,VNC图像相应区域无高密度诊断单纯碘对比剂外渗的敏感性100%、特异性92.38%、误诊率7.62%、漏诊率0、阳性预测值88.24%、阴性预测值100%、诊断准确率95.15%。当双能量CT的MIX、VNC及IOM 图像相应区域均为高密度诊断碘对比剂外渗合并出血的敏感性77.14%、特异性99.23%、误诊率0.07%、漏诊率22.86%、阳性预测值96.43%、阴性预测值94.16%、诊断准确率94.55%。表明双能量CT成像技术在早期鉴别介入术后对比剂外渗与出血具有较高的敏感性、特异性及准确性,证实了双源CT双能量成像技术可早期对介入术后的出血与碘对比剂外渗进行准确的鉴别。在68例双能CT诊断为单纯碘对比剂外渗的患者中有7例术后经多次随诊复查确诊为碘对比剂外渗继发出血,可能与患者术后继发出血的时间不确定有关,因为术后的碘剂外渗及出血是一个动态变化过程,碘对比剂外渗会逐渐清除减少,表现为碘对比剂外渗所致的高密度影逐渐变淡、减少、消失,出血则可在术后的某个时间点发生,表现为在术区新增的高密度影或高密度影增大(如图2所示),术后应用双能量CT检查的时间与术后继发出血的时间前后关系可影响双能量CT诊断介入术后出血的敏感性、特异性、阳性预测率、阴性预测率及准确率,从而导致部分研究的结果存在一定的偏倚。

双源CT双能量成像技术具有无创、快速、图像分辨率高、放射剂量较低等优点,本研究显示同一患者采用颅脑双能量CT扫描与颅脑常规平扫对比,有效剂量(effective dose,ED)可由1.9mGycm 降至0.85mGycm,双能量CT扫描仅为常规CT扫描剂量的44.7%,患者接受的辐射剂量显著减少。

综上所述,应用双能量技术对缺血性脑卒中患者血管内介入术后1小时内进行扫描,能较准确解决介入术后出血与碘对比剂外渗早期鉴别困难的问题。双能量成像技术具有辐射剂量低的优点,应用其进行术后动态随访评估,可及时为临床选择后续治疗方案及预后判断提供依据,从而降低医疗风险,改善患者预后,也可减少患者术后多次常规CT复查带来的辐射伤害。