右翼民粹主义冲击下德国选民的政治极化现象研究

2023-02-22范一杨

范一杨

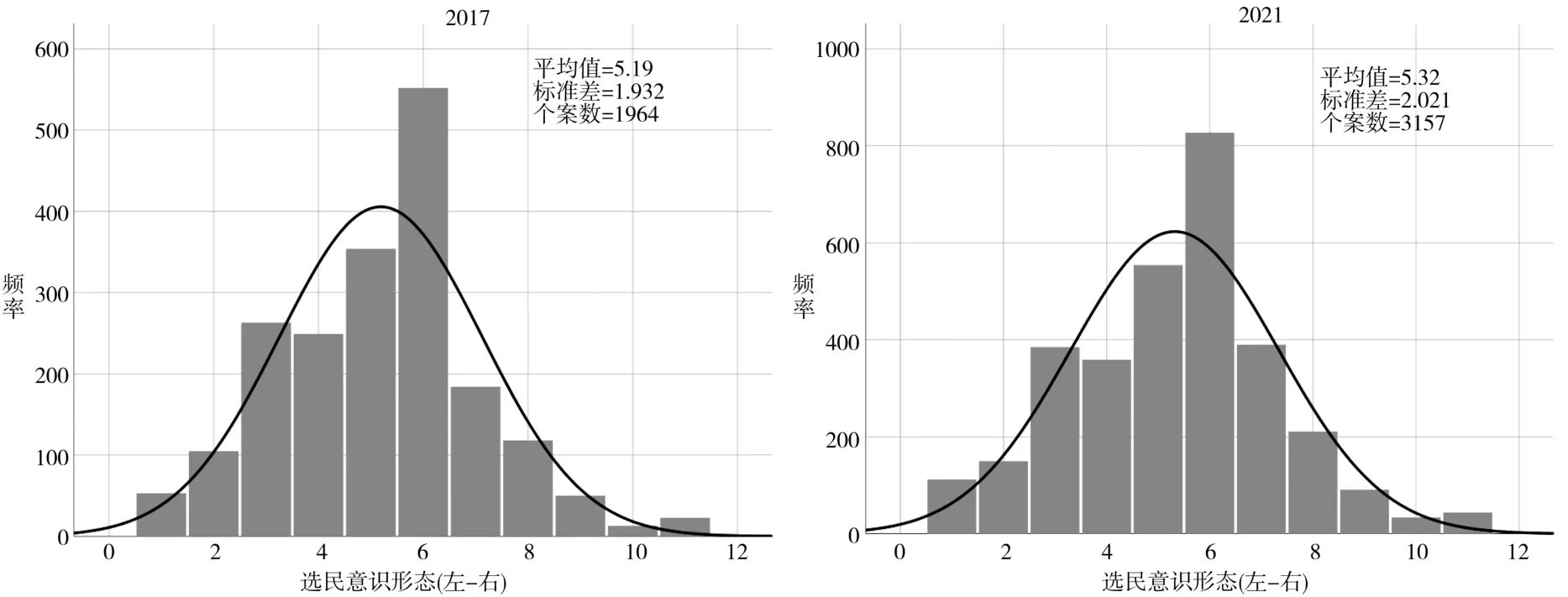

2017年,德国选择党 (Alternative für Deutschland,简称Af D)首次进入联邦议院,就凭借12.6%的得票率成为第一大反对党,打破了两德统一以来的 “流动性五党制”①王聪聪、梁永实:《议题竞争与德国政党政治新变化》,《当代世界与社会主义》2022年第6期。。意识形态是由核心理念所组成的价值系统,它为政党和选民的政治参与提供观念支持②John Gerring, “Ideology:A Definitional Analysis,”Political Research Quarterly,Vol.50,No.4,1997,p.980.。意识形态距离拉大是政治极化的标志之一③政党意识形态距离可以理解为对不同政党意识形态与意识形态平均值离散程度的描述,因此可以量化为政。“德国选举追踪研究”项目④“德国选举追踪研究”项目 (German Longitudinal Election Study,简称GLES),由德国莱布尼茨社会科学院和德国选举研究协会共同组织,主要通过抽样调查的方式对全德范围内2009年以来的联邦和州议会选举选情进行问卷调查、汇总和分析。参见Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, “German Longitudinal Election Study,”https://www.gesis.org/wahlen/gles。民调数据显示,2017年到2021年德国选民意识形态距离标准差呈上升趋势 (见图1)。由此可见,德国选择党进入联邦议院以来德国选民政治极化情况有所加剧。本研究首先结合政治极化的一般特征,利用GLES民党意识形态的标准差,具体计算公式为2,vi表示政党i的得票率,xi表示政党i在意识形态光谱中的分值,表示政党意识形态光谱的加权平均值。参见Lawrence Ezrow, “The Variance Matters:How Party Systems Represent the Preferences of Voters,”TheJournalofPolitics,Vol.69,No.1,2007,p.186。调数据,分析德国选民政治极化的具体表现①本研究首先利用SPSS软件对GLES民调数据和政党实际得票率进行皮尔逊相关性分析。GLES2017年民调样本量为2112份,2021年样本量为3424份。2017年问卷中的q25-a和q19-a分别询问受访者在2013年和2017年联邦大选中第二票所选择的党派。其中,q25-a调查结果与2013 年实际得票率的皮尔逊相关指数r=0.981,q19-a调查结果与2017年实际得票率的r值是0.968。2021年问卷中的q114-a和q122-a分别询问受访者在2017年和2021年大选中的第二票投票结果,两组问题调查结果与实际得票率的r值分别是0.899和0.952,四组数据都呈现强相关,可证明GLES调查的代表性。;进而探讨右翼民粹主义对选民政治极化的影响;最后研判政治极化对德国政治生态的影响。

图1 德国选民的意识形态距离变化 (2017-2021)②根据GLES民调数据整理。参见Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, “GLES 2017 Nachwahl-Querschnitt ZA6801,Version 4.0.1,”https://search.gesis.org/research_data/ZA6801;Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, “GLES 2021 Nachwahl-Querschnitt ZA7701,Version 2.1.0,”https://search.gesis.org/research_data/ZA7701? doi=10.4232/1.13858。

一、政治极化的定义与分类

政治极化是当今西方国家制度危机和社会冲突的写照。拉塞尔·J.多尔顿认为极化程度是衡量政治生态 “质量”的核心要素③Russel J.Dalton, “The Quantity and the Quality of Party Systems:Party System Polarization,Its Measurement,and Its Consequences,”Comparative Political Studies,Vol.41,No.7,2008,p.900.。在分析德国选民政治极化的具体表现之前,有必要厘清政治极化的内涵与类别。

(一)政治极化的定义

在政党研究中, “极化”概念最初被用于描述意识形态差异导致的政党体制演变。乔万尼·萨托利结合政党数量和意识形态距离两个维度,把政党体制分为 “向心”和 “离心”两种形式。多党制下的政党极化是由政治光谱中间位置政党与两端反对党的离心竞争造成的。当反对党集中在政治光谱一侧时,无论数量多少,它们在理论上都有可能联合起来组成替代政府;当面对来自政治光谱两边的反对党时,执政党愈难发挥 “超越左右”的平衡功能,会同时向政治光谱两边扩张应对压力,此时两边反对党会与中间位置政党陷入 “竞争螺旋”,即中间政党进一步朝两端移动,最终导致政治光谱中间位置“失守”、政党意识形态差距进一步扩大④[意]G·萨托利:《政党与政党体制》,王明进译,商务印书馆2006年版,第190-194页。。

极化概念随后被广泛应用于形容社会中普遍存在的价值理念冲突。斯蒂芬·毛尔认为,极化表明政治立场中间地带的消失,不同观点从单峰式的正态分布变成双峰式的两极对立①Steffen Mau, “Kamel oder Dromedar?Zur Diagnose der gesellschaftlichen Polarisierung,”Merkur,Vol.874,No.76,2022,p.5.。政治极化体现了社会共识基础薄弱和民众妥协意愿不足的社会氛围。例如,种种具有反叛色彩的社会运动有时缺乏明确的攻击对象和建设性主张,仅仅是民众表达情绪的 “街头政治”②Sebastian Hellmeier, “Polarisierung auf der Straße-Die politischen Folgen der Dynamiken von Protest und Gegenprotest,”Forschungsjournal Soziale Bewegungen,Vol.35,No.2,2022,pp.336-350.。

精英极化与大众极化构成政治极化的一体两面,且大众极化往往由精英极化驱动。穆若曦指出,特朗普任内共和党的 “特朗普化”和民主党的 “身份认同化”同步发展,加剧了美国社会在族裔、阶层和性别等多个维度上的对立③穆若曦:《极端对立的政党与日趋分裂的社会——论政治极化下美国选民的政党认同》,《当代世界与社会主义》2022年第3期。。通过对比美国、德国、瑞典等6国1970年至2020年间政党极化与选民极化的关系,梅尔特·莫拉尔发现选民的政治参与程度越高,就越容易受到政党极化的影响④Mert Moral and Robin E.Best, “On the Relationship between Party Polarization and Citizen Polarization,”Party Politics,Vol.29,No.2,2023,p.229.。

当今的政治话语往往对政治极化持负面评价,认为政治极化会侵蚀社会共识,危害政治生态的稳定性。詹妮弗·麦考伊等人指出,极化下的政策供给往往是 “非此即彼”的极端方案,缺乏达成共识的调和性⑤Jennifer McCoy,Tahmina Rahman and Murat Somer, “Polarization and the Global Crisis of Democracy:Common Patterns,Dynamics,and Pernicious Consequences for Democratic Polities,”American Behavioral Scientist,Vol.28,No.1,2018,p.18.。政治极化在立法层面会导致 “立法拥堵”⑥David R.Jones, “Party Polarization and Legislative Gridlock,”Political Research Quarterly,Vol.54,No.1,2001,p.125., 在行政层面会直接影响内阁的执政效率⑦Paul Warwick, “Ideological Diversity and Government Survival in Western European Parliamentary Democracies,”Comparative Political Studies,Vol.25,No.3,1992,pp.332-361.。在德国的语境中,“极化”是民主制度建设所要克服的灰暗过去。弗兰克·博世指出,“政党极化总会使人联想到魏玛共和国时期国民议会政党体制的碎片化和纳粹上台”,为避免重蹈覆辙,联邦德国在选举制度设计上也有意设置进入联邦和州议会5%的得票率门槛⑧Frank Bösch, “Sehnsucht nach Einheit.Weimars Erbe in der politischen Kultur der Bundesrepublik,”https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/de/recherche/mediathek/sehnsucht-nach-einheit-weimars-erbe-der-politischen-kultur-der-bundesrepublik.。德国选择党得以连续两次突破选举门槛,足见该党力量之强大。在德国经历右翼民粹主义浪潮数年后,有必要考察其对德国政治的影响。

(二)政治极化的分类

政治极化以具体的社会议题为载体,具有内容指向和关系属性⑨李新廷:《政治极化研究:一项系统性的考察》,《理论月刊》2023年第4期。,据此可将其分为 “议题极化”和 “情感极化”。

1.议题极化

“议题极化”又名 “认知极化”,反映的是大众立场的两极对立。议题极化意味着舆论场中间地带的萎缩乃至缺失,选民整体向社会分歧的两端移动。持某一极端观点的政党支持者比例上升,也可加重议题极化①Nolan McCarty,Keith T.Poole and Howard Rosenthal,Polarized America:The Dance of Ideology and Unequal Riches,The MIT Press,2016,pp.32-36.。当一定数量的选民持极端立场时,一方面表明政党选民群体的同质化,另一方面表明不同政党选民群体之间的对抗性有所增强。

如果选民在某类议题上的立场极化严重,那么该类议题往往反映了深层次的社会矛盾,且会成为政党开展政治动员的热点议题。因此,最能凸显社会分歧的议题在不同阶段有所不同。虽然这里所说的 “议题”可以具体到日常生活中的赋税、堕胎、环保等政策议题,但并不是任何零散、孤立的立场分化都能上升到议题极化的程度。议题极化是对连贯、有内在一致性的对立立场的总结。人们常用政治光谱中的 “左”与 “右”形容立场差异,随着福利国家制度的完善和物质生活水平的提升,诸如环保、女性主义和欧洲一体化等涉及价值观分歧的议题扩充了政治光谱 “左”与 “右”的内涵。因此,可把选民的议题极化分为经济和文化两个维度。经济维度的极化指的是选民对国家和市场关系的对立看法,文化维度的极化指的是 “自由”和 “保守”两种价值观之间的冲突。

2.情感极化

“情感极化”又名 “社会极化”,描述的是选民之间超越是非观的对立。情感极化意味着选民越来越多地用 “我们”和 “他者”来自我定位和区隔彼此。个体对于他者 (其他个体或群体)的喜欢或讨厌不再基于对具体议题分歧的理性判断,而是一种价值先行的情感表达。

“情感极化”通过积极政党认同和消极政党认同两个向度影响选民的政治偏好。政党认同被视为一种 “天然的偏见”:一方面,集体通过排斥他者塑造自身的优势地位,以提升对个体的感召力,使个体紧密凝聚在集体领导下;另一方面,个体对集体认同感和忠诚度的提升往往会加剧对集体外部 “他者”的排斥和偏见,“我们”与 “他者”的关系将会变得更加紧张②Henti Tajfel, “Social Psychology of Intergroup Relations,”Annual Review of Psychology,Vol.33,1982,pp.15-16.。情感极化使得个体难以在群体分野中保持中立和独立,因为在 “我们”与 “他者”的对立关系中,个体被置于必须选择站队并给他者 “贴标签”的境地③Mireya Lozada, “Us or Them?Social Representations and Imaginaries of the Other in Venezuela,”https://psr.iscte-iul.pt/index.php/PSR/article/view/284/249.。

除了 “他者”政党,政治体制本身也可能作为 “大他者”,成为选民负面情感的投射对象。选民的质疑对象从其他政党扩大到政府乃至整个民主制度恰恰是反体制政党的影响之一④反体制政党可以进一步区分为 “意识形态型”和 “抗议型”。前者对政治秩序有不同的信仰体系,反对的是政治体制赖以运行的基本原则。后者反对的强度较弱且持续时间较短,因此也难免会成为昙花一现的 “露水政党”。参见 [意]G·萨托利:《政党与政党体制》,王明进译,商务印书馆2006年版,第185-187页。。被选民排斥的 “他者”从具体的其他政党泛化为整个政治机构本身会加重政治体制的“合法化危机”⑤Aiko Wagner, “Typwechsel 2017?Vom moderaten zum polarisierten Pluralismus,”Zeitschrift für Parlamentsfragen,Vol.50,No.1,2019,p.117.。从意识形态根源和参政表现来看,德国选择党具有反体制政党的特征⑥Manuela Calani and Paolo Graziano, “Understanding Varieties of Populism in Times of Crisis,”West European Politics,Vol.42,No.6,2019,pp.1141-1158;Hans-Geory Betz, “Nativism across Time and Space,”Swiss Political Science Review,Vol.23,No.4,2017,pp.335-353.。因此,对选民消极政党认同的分析将从选民对其他政党和对政治体制的评价两个层面展开。

二、德国选民政治极化的表现

议题极化反映的是选民在经济和文化维度上的意识形态差异,情感极化从社会认同的角度出发,反映了选民群体内部和不同选民间的亲疏好恶。本研究利用GLES民调数据分别测量德国选民的议题极化和情感极化情况。

(一)德国选民的议题极化

GLES将选民的立场分为11个等级,处于两端的选民比例越高表示议题极化越严重。统计不同政党选民在经济维度和文化维度评分为1-2和10-11的比例①选民经济维度立场对应的题目是 “如何评价您的经济政策立场”(GLES 2017 q78和2021 q40),1-11代表从 “支持更加开放的自由市场”到 “支持更多的国家福利开支”的11个选项。选民文化维度立场对应的题目是“如何评价您对移民问题的价值观”(GLES 2017 q79和2021 q43),1-11代表从 “支持移民到来”到 “限制移民到来”的11个选项。,可以发现两点变化。

1.持极端立场的选民比重上升

无论在经济维度还是文化维度上,持极端立场的选民比例从2017到2021年都有所增加。在经济维度上,选民在国家干预和自由市场议题上的对立更加尖锐,完全支持自由市场的选民比例从2017年的6.1%上升至2021年的8.3%。在文化维度上,选民在 “开放”和 “封闭”之间的抗衡更加焦灼,强烈要求限制移民的选民比例从15.3%上涨至17.8%,要求完全放开移民准入限制的选民比例从5.7%上升到8.8%②Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, “GLES 2017 Nachwahl-QuerschnittZA6801,Version 4.0.1,”https://search.gesis.org/research_data/ZA6801;Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, “GLES 2021 Nachwahl-Querschnitt ZA7701,Version 2.1.0,”https://search.gesis.org/research_data/ZA7701? doi=10.4232/1.13858.。

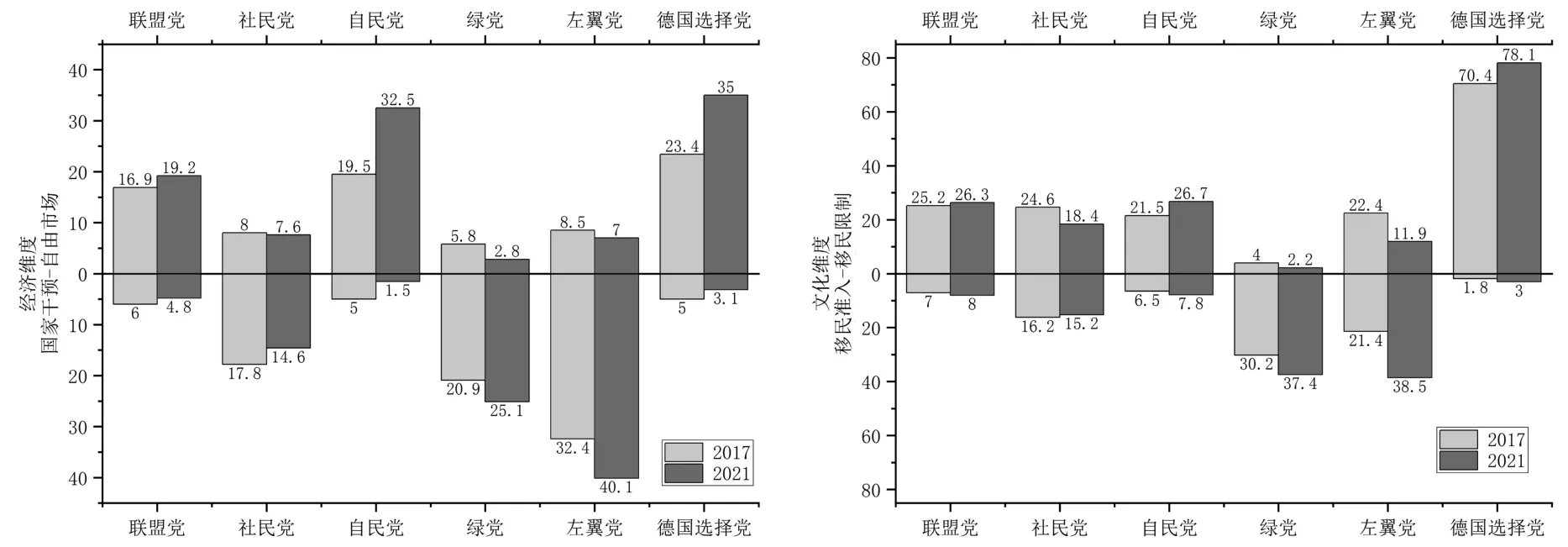

对比不同政党选民在经济和文化维度上的极化情况,结果显示:除社民党外,其他政党持极端立场的选民比重都有所增加 (见图2)。联盟党、自民党和德国选择党选民对自由市场的诉求更强烈,强烈主张国家干预的绿党和左翼党选民显著增加。在文化维度上,德国选择党选民保持了鲜明的保守主义色彩,而绿党和左翼党选民的自由主义特征更加明显。持极端立场的选民已成为意识形态光谱两侧反对党选民中不可忽视的力量。

图2 不同政党选民极化情况 (单位:%)③作者自制,参见Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, “GLES 2017 Nachwahl-QuerschnittZA6801,Version 4.0.1,”https://search.gesis.org/research_data/ZA6801;Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, “GLES 2021 Nachwahl-Querschnitt ZA7701,Version 2.1.0,”https://search.gesis.org/research_data/ZA7701? doi=10.4232/1.13858。

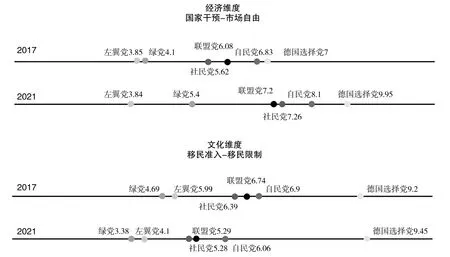

2.反对党选民 “左派更左,右派更右”,中间政党选民立场趋同

对比德国各政党选民在经济维度和文化维度上的差异,可以看出,从2017年到2021年,两个维度的极化都在增强 (见图3)。在经济维度上,左翼党选民和德国选择党选民对立加剧。他们在经济议题上呈现出完全相反的政策偏好。左翼党选民看重国家干预,希望传统福利国家制度弥补市场经济的弊端;而德国选择党选民则主张摆脱欧盟层面超国家机构的限制,进一步释放市场经济的潜能。在文化维度上,绿党选民和德国选择党选民愈发对立。从选民结构来看,绿党和德国选择党代表了两类异质的选民群体。绿党受到生活在城市、受教育水平较高的年轻人和收入优渥的公职部门雇员的青睐,而德国选择党选民则以中低教育背景的非雇员群体为主①Karl Brenke and Alexander S.Kritikos, “Wählerstruktur im Wandel,”DIW Wochenbericht,No.29,2017,pp.598-599.。生活境况的差异使两党选民的价值观存在显著差异。

图3 不同政党选民立场变化 (单位:分值)②作者自制,参见Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, “GLES 2017 Nachwahl-QuerschnittZA6801,Version 4.0.1,”https://search.gesis.org/research_data/ZA6801;Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, “GLES 2021 Nachwahl-Querschnitt ZA7701,Version 2.1.0,”https://search.gesis.org/research_data/ZA7701?doi=10.4232/1.13858。

联盟党选民和社民党选民立场趋同。在经济维度上,原本更注重社会福利政策的社民党选民比联盟党选民总体更支持自由市场。在文化维度上,原本注重传统价值理念、更具有保守主义倾向的联盟党选民对移民问题的态度与社民党选民并无明显区分。综合来看,联盟党和社民党选民的立场极化程度明显低于其他政党,两党选民构成德国社会温和的 “中间力量”。两党选民立场趋同说明 “中间力量”的区分度下降,相较于立场相对激进的反对党选民,“中间力量”无法凭借清晰有力的立场凝聚社会共识,这进一步促成了德国选民整体上的议题极化。

(二)德国选民的情感极化

对比2017年和2021年不同政党选民对各政党的认同感、参政表现以及对联邦政府和民主制度的满意度①GLES民调中的对应题目分别是:“您对以下哪个政党有政党认同感?”(2017 q36和2021 q122);“您如何评价执政党的表现?” (2017 q87 a-c和2021 q53 b-d)、“您如何评价反对党的表现?”(2017 q88 a-b和2021 q54 eh);“您如何评价上届联邦政府的表现?”(2017 q86和2021 q53);“您对德国民主制度是否满意?”(2017 q33和2021 q119)。,可以发现选民的情感极化也在增强。

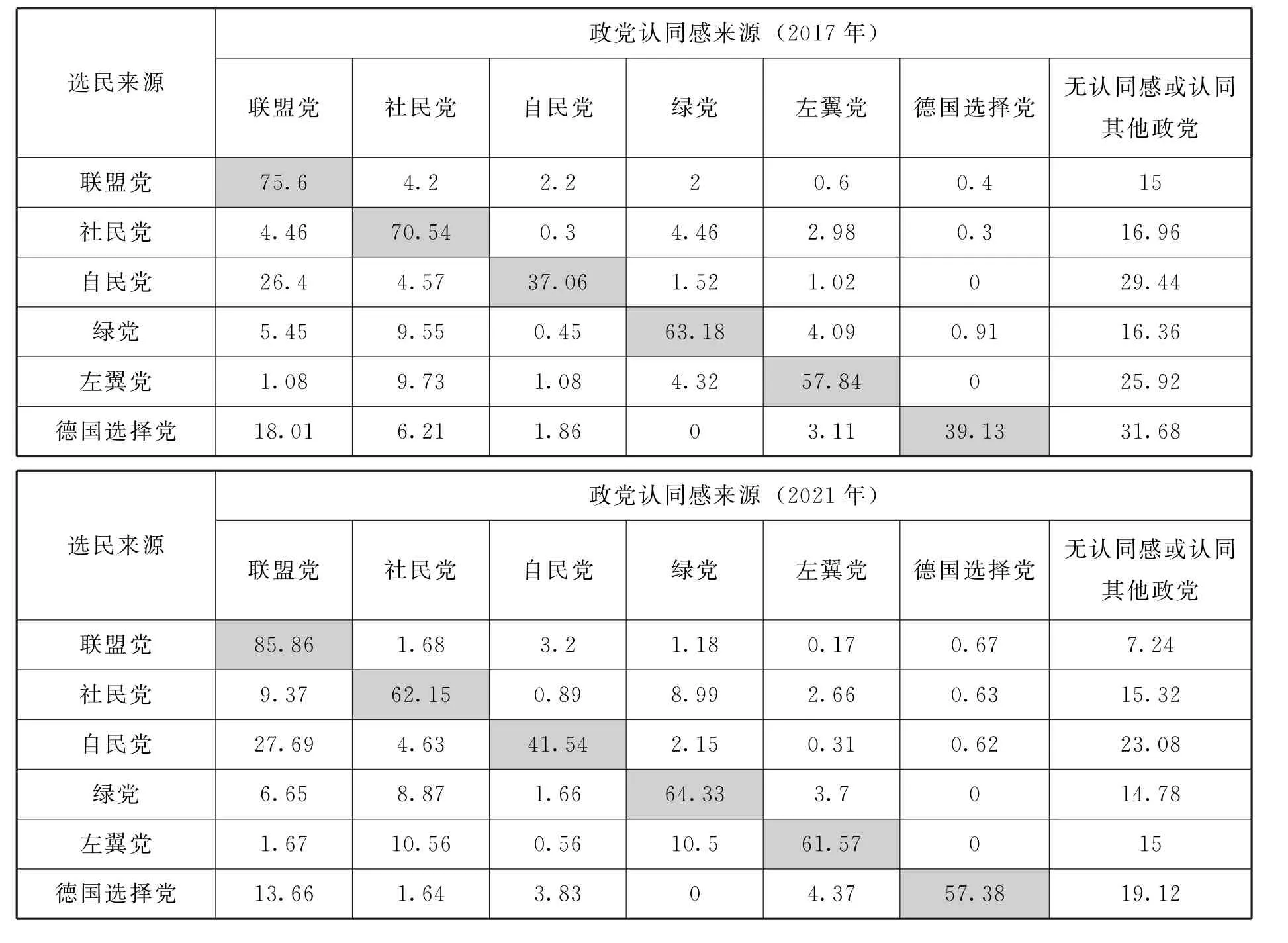

1.选民对本党和对其他政党的认同感呈现 “剪刀差”

其一,选民对所属政党认同感上升的同时,对其他政党的认同感普遍下降 (见表1)。2017年至2021年各政党选民中对本党表示 “无认同感或认同其他政党”的比例普遍下降。除社民党选民外,其他政党选民对本党的认同感普遍上升,对其他政党的认同感有所下降。其中,联盟党和德国选择党选民的政党认同感提升更为显著。社民党选民虽然对本党认同感有所下降,但对2017年联合执政的联盟党和2021年联合执政的绿党的认同感却有所提升。

表1 选民的政党认同对比 (单位:%)②作者自制,参见Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, “GLES 2017 Nachwahl-QuerschnittZA6801,Version 4.0.1,”https://search.gesis.org/research_data/ZA6801;Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, “GLES 2021 Nachwahl-Querschnitt ZA7701,Version 2.1.0,”https://search.gesis.org/research_data/ZA7701? doi=10.4232/1.13858。

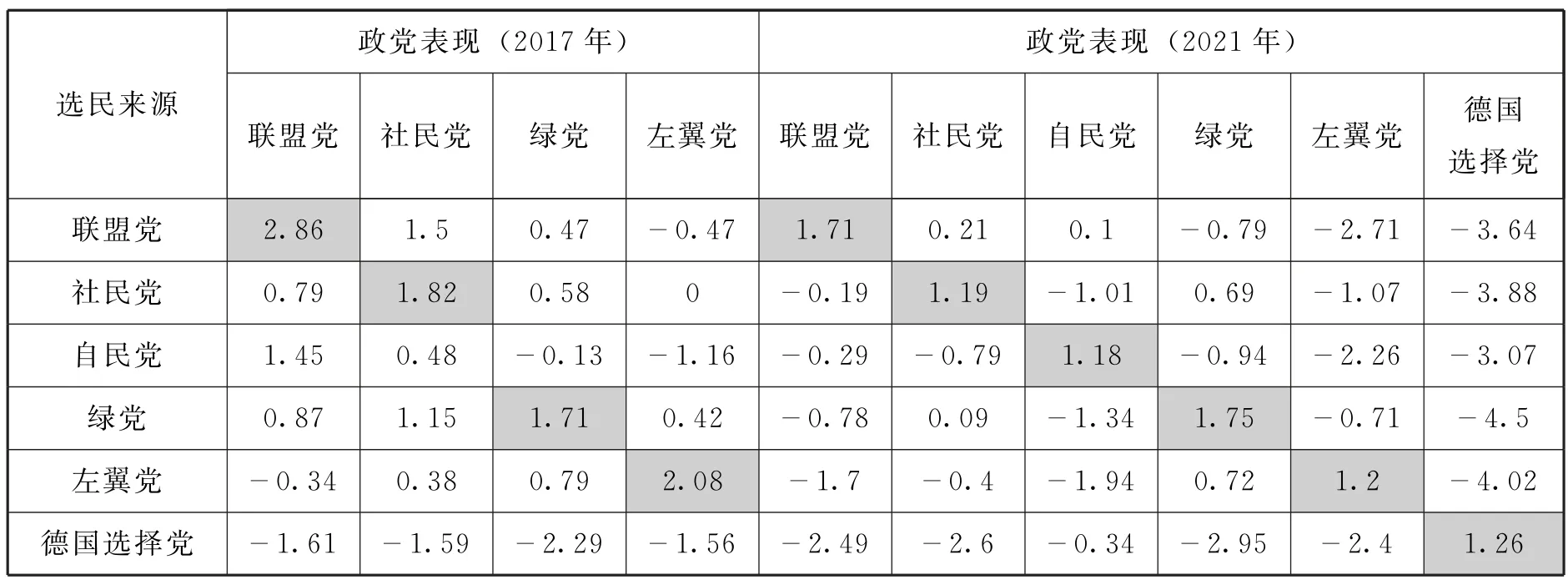

其二,德国选民的消极认同具有明显指向性,德国选择党选民和其他政党选民的对立尤为突出。一方面,德国选择党选民对其他5个政党的负面情绪高涨。表2表明,在2017年和2021年的两次调查中,德国选择党选民对其他5个政党都持 “不满意”的负面评价。另一方面,其他5个政党选民共同体现出对德国选择党极强的排斥感。虽然其他5个政党的选民彼此之间褒贬不一,但他们对德国选择党持一致的 “不满意”评价。选民仅对一个政党有好感而排斥其他所有政党,往往表明情感极化更为严重①Markus Wagner, “Affective Polarization in Multiparty Systems,”Electoral Studies,Vol.69,2021,p.3.。在德国这样的多党制国家,每个选民所面临的 “他者”,可能是除所属政党之外的其他多个政党。由此可见,德国选择党的到来使德国选民的消极认同有了更明确的指向性。

表2 选民对政党参政表现评价 (单位:分值)②自民党和德国选择党在2013年未进入联邦议院,故以上两党不作为2017年的被评价对象。作者自制,参见Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, “GLES 2017 Nachwahl-QuerschnittZA6801,Version 4.0.1,”https://search.gesis.org/research_data/ZA6801;Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, “GLES 2021 Nachwahl-Querschnitt ZA7701,Version 2.1.0,”https://search.gesis.org/research_data/ZA7701? doi=10.4232/1.13858。

2.选民普遍呈现 “政治厌倦”

“政治厌倦”是指民众对政党、政治人物和政治制度的无差别不满情绪③凯·阿尔茨海默进一步对比了 “政治厌倦”和 “政治不满”之间的区别,指出前者泛指对政治权威的普遍负面情绪,后者往往指涉选民对政治生活中具体的政策、议题或特定任务不满。参见Kai Arzheimer,Politikverdrossenheit:Bedeutung,Verwendung und empirische Relavanz eines politikwissenschaftlichen Begriffs,VS Verlag für Sozialwissenschaften,2002,pp.202-204。。图4表明,所有政党选民对德国联邦政府和民主制度的满意度都有所下降。第一,联盟党和社民党选民对联邦政府的满意度略高于其他政党。联盟党和绿党选民比其他政党选民对民主制度更有信心。第二,左翼党和德国选择党选民的 “政治厌倦”情绪明显要高于其他政党选民。两党选民对联邦政府和民主制度的满意度最低。第三,结合表2可以发现,虽然选民对本党的参政表现评价明显要高于其他政党,但选民对各政党表现的评价均有下降,且左翼党和德国选择党选民对其他政党的评价均更为苛刻。

图4 不同政党选民对联邦政府和民主制度的满意情况 (单位:分值)①图中-3至3分别表示 “非常不满意”到 “非常满意”。作者自制,参见Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, “GLES 2017 Nachwahl-QuerschnittZA6801,Version 4.0.1,”https://search.gesis.org/research_data/ZA6801;Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, “GLES 2021 Nachwahl-Querschnitt ZA7701,Version 2.1.0,”https://search.gesis.org/research_data/ZA7701? doi=10.4232/1.13858。

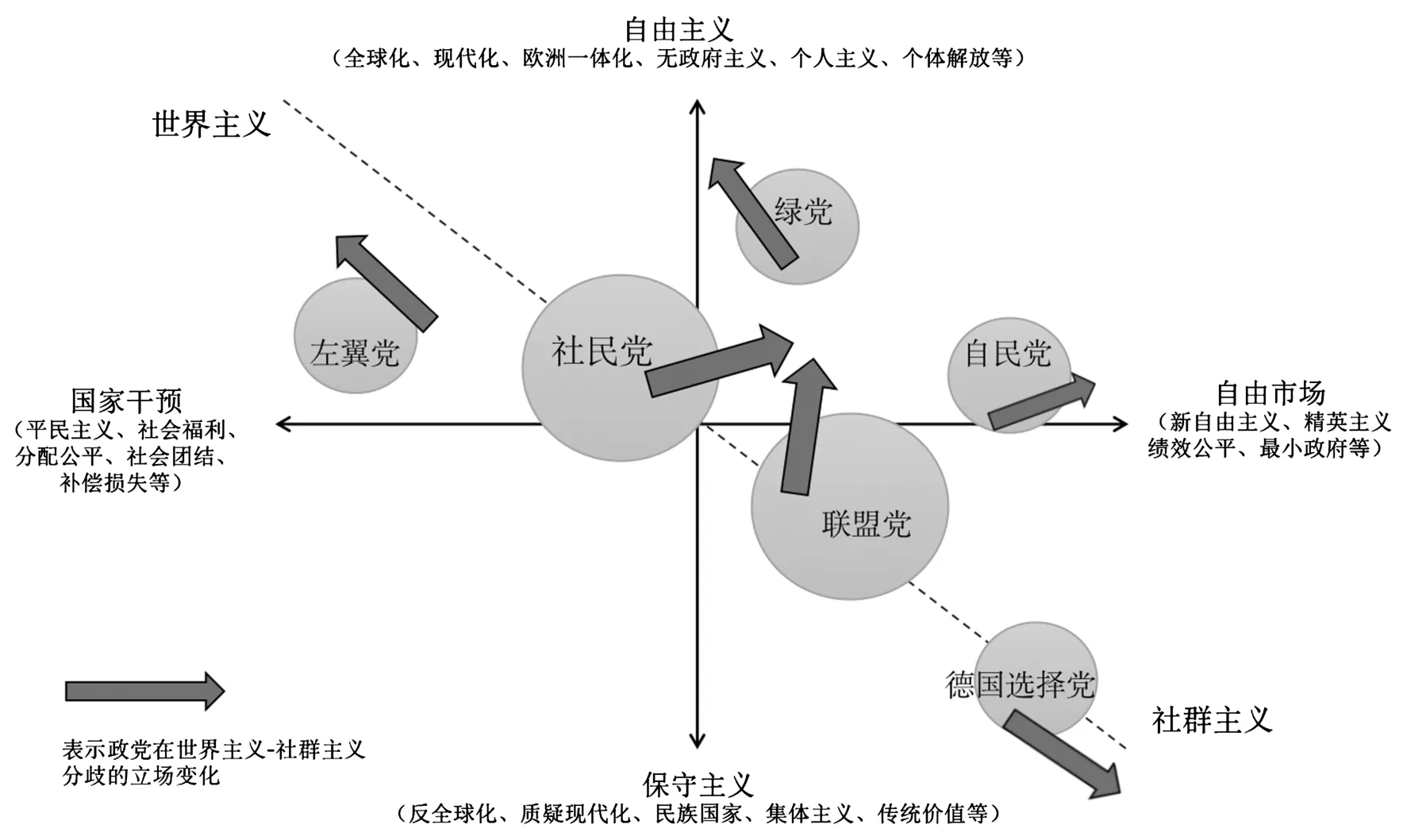

图5 德国政党在世界主义-社群主义分野上的演进趋势④Frank Decker, “Kosmopolitismus versus Kommunitarismus:eine neue Konfliktlinie in den Parteiensystemen?”Zeitschrift für Politik,Vol.66,No.4,2019,pp.449-451.

综上所述,德国选民的议题极化和情感极化都有所加深。一方面,更多选民对政治生活中的核心议题持更加极端的立场,而且中间选民立场模糊,其对议题极化的调和作用有所弱化。另一方面,选民的积极认同和消极认同都在增强,选民与所属政党联系更加紧密的同时与其他政党选民之间的嫌隙更深。

三、德国选民政治极化的原因

德国选民政治极化的背后,是右翼民粹主义的兴起②参见柴尚金:《西方国家政党政治新变化与发展趋势》,《当代世界与社会主义》2017年第2期;祁玲玲:《政治极化背景下美国白人工薪阶层与美国总统选举》,《国外理论动态》2023年第3期;Victor Ginsburgh,Sergio Perelman and Pierre Pestieau, “Populism and Social Polarization in European Democracies,”CESifo Economic Studies,Vol.67,No.4,2021,pp.371-404;Eelco Harteveld,Philipp Mendoza and Matthijs Rooduijn, “Affective Polarization and the Populist Radical Right:Creating the Hating?”Government and Opposition,Vol.57,No.4,2022,pp.703-727。。右翼民粹主义通过社会分歧和政党竞争两条路径影响选民的政治立场。第一,新社会分歧取代旧社会分歧造成了具有破坏性的“形成性裂痕”,新的社会思潮和政治势力获得发展壮大的空间③Murat Somer and Jennifer McCoy, “Transformations through Polarizations and Global Threats to Democracy,”The Annals of the American Academy of Political and Social Science,No.681,January 2019,pp.15-16.。两大全民党在世界主义-社群主义分野上的趋同客观上为德国选择党创造了政治机会,德国选择党借助特定议题进一步扩大了选民分化的社会结构性基础。第二,德国选择党与其他政党的竞争加剧了选民政治极化。德国选择党进入联邦议院同时触发了右翼民粹主义支持者的 “合法化效应”和反对者的“反弹效应”,强化了不同选民群体之间 “非此即彼”的对立。

(一)社会分歧层面

政治极化有赖于特定的社会结构性基础,即 “社会分歧”。社会分歧是社会矛盾的汇合,它奠定了政党展开政治动员的现实基础。当新的社会分歧形成或政党在特定社会分歧上的代表性缺失时,其他政党便有了通过极化扩大相对收益的机会④倪春纳:《论美国国会政党极化的结构性根源》,《当代世界与社会主义》2017年第5期。。随着西方发达国家普遍进入后工业社会①Simon Bornschier, “The New Cultural Conflict,Polarization and Representation in the Swiss Party System,”Swiss Political Science Review,Vol.21,No.4,2015,pp.680-701;Hanspeter Kriesi, “Restructuration of Partisan Politics and the Emergence of a New Cleavage Based on Values,”West European Politics,Vol.33,No.3,2010,pp.673-685;James L.Guth and Brent F.Nelsen, “Party Choice in Europe:Social Cleavages and the Rise of Populist Parties,”Party Politics,Vol.27,No.3,2019,pp.453-454.,世界主义-社群主义分野对德国社会主要矛盾具有较好的解释作用。

全球化和欧洲一体化进程改变了欧洲民族国家的 “边界”,在经济和文化上造成了 “融合”和 “划界”的分野②Pieter De Wilde,Ruud Koopmans and Wolfgang Merkel (eds.),The Struggle over Borders:Cosmopolitanism and Communitarianism,Cambridge University Press,2019.pp.10-12.。在经济维度上,世界主义和社群主义都主张通过开放的市场经济和自由贸易实现经济发展。世界主义主张充分的市场竞争和有节制的政府干预,避免福利缺失和自由竞争造成的贫富差距扩大;社群主义关注内部市场与外部市场的平衡,主张通过适当的政府干预应对全球化竞争带来的风险和不确定性,保持内部市场的总体优势。在文化维度上,世界主义秉承自由主义理念,对全球化带来的文化交流与碰撞持开放包容的态度;而社群主义看重传统价值和秩序,体现出较强的威权主义倾向③Jens Rydgren (ed.),The Oxford Handbook of The Radical Right,Oxford University Press,2018,pp.311-347;Philipp Harfst,Ina Kubbe and Thomas Pogunkte (eds.),Parties,Governments and Elites:The Comparative Study of Democracy,Springer Verlag,2017,pp.9-23.。

1.两大全民党的趋同为德国选择党创造位置优势

联盟党和社民党分别以天主教教会组织和工人团体为依托,拥有稳固的选民基础,发展为战后德国的两大全民党。由于有大量选民既是天主教徒又是工人,因此两大全民党在很大程度上促成了德国的 “共识政治”④Markus Klein,Wolfgang J agodzinskin and Ekkehard Mochmann (eds.),50 Jahre empirische Wahlforschung in Deutschland.Entwicklung,Befunde,Perspektiven,Daten,Westdeutscher Verlag,2000,p.145.。但是,当两党的区分度降低时,两党应对复杂多变的社会议题的能力就会下降,无法阻止选民转向立场更加鲜明的反对党⑤Johannes Schmitt, “Zur Wirkung einer Großen Koalition:Die Renaissance des polarisierten Pluralismus und die Polarisierung des deutschen Parteiensystems,”Zeitschrift für Parteienwissenschaften,Vol.24,No.1,2018,pp.48-63.。

世俗化转型造成宗教的组织和动员能力下降,即使德国仍有庞大的天主教信徒,宗教信仰也不再是维系政治认同的主要纽带,非宗教因素更多地决定了选民的政党偏好⑥Christof Wolf and Sigrid Roßteutscher, “Religiosität und politische Orientierung-Radikalisierung,Traditionalisierung oder Entkopplung?”Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie,Vol.65,No.1,2013,p.152.。鉴于此,联盟党中的基民盟不断在女性主义和家庭政策议题上彰显个人主义与多元主义的价值面向;基民盟同时主张放弃核能、废除义务兵制,推进自身的现代化转型⑦Clay Clemens, “Modernization or Disorientation?Policy Change in Merkel's CDU,”German Politics,Vol.18,No.2,2009,pp.132-134.。在移民问题上,基民盟放弃 “德国不是移民国家”的论调⑧Christina Boswell and Dan Hough, “Politicizing Migration:Opportunity or Liability for the Centre-right in Germany,”Journal of European Public Policy,Vol.15,No.3,2008,pp.331-348.,在难民危机中展现出博爱的人道主义关怀⑨Isabelle Hertner, “Germany as‘a Country of Integration’?The CDU/CSU's Policies and Discourses on Immigration during Angela Merkel's Chancellorship,”Journal of Ethnic and Migration Studies,Vol.48,No.2,2022,pp.461-481.。但是,联盟党的自由主义倾向并不能使其与更为激进的绿党和左翼党区分开来,而且在过去的16年间,由于过分依赖领袖默克尔的个人魅力,基民盟在默克尔卸任后陷入方针路线之争,再次在 “传统”和 “现代”之间徘徊①Frank Decker, “Aufbruch in unsichere Zeiten.Die CDU am Ende derÄra Merkel,”Notes du Cerfa,No.157,2020,pp.17-20.。

德国工人阶级的职业性质在福利国家制度完善过程中发生转变,工人群体的政治诉求日趋碎片化,导致社民党核心选民规模不断缩减。21世纪初,德国社民党以 “2010议程”改革为契机,选择主动向强调个体竞争的新自由主义方向转型,以争取更多中产阶级选民②[德]弗兰克·班道:《社会民主主义危机:研究范式与未来前景》,赵晓慧编译,《当代世界与社会主义》2023年第2期。。面对当时高通胀、高失业率和低增长的局面,“2010议程”改革使德国在欧债危机时期保持了经济“一枝独秀”的良好势头和欧洲 “出口冠军”的领先地位③韩冬涛、孔令兰萱:《德国就业 “奇迹”的深层次原因及其隐患》,《德国研究》2013年第1期。。但此次改革意味着社民党转向财政紧缩政策,造成社民党的分裂和社会民主主义理念的危机。

广泛的共识促使联盟党和社民党在2013年和2017年连续两次组成大联合政府。在执政效率的压力下,两党在欧债救助、能源危机和难民政策等重大议题上继续保持一致,导致两党进一步趋同。这造成的客观结果是,德国选择党的社群主义政党性质在经济和文化维度上都更加突出,对于具有社群主义倾向的选民的吸引力增加。

2.德国选择党与其他政党的区分度扩大,加剧社会分化

德国主流政治精英达成的新自由主义共识,增加了劳动力市场中个体的不安全感,塑造了德国 “全球化输家”群体。客观地讲,德国的福利制度总体上起到了调节收入不均的效果:2022年德国收入基尼系数是0.288,低于欧盟的平均值0.296④Europäische Union, “Ranking der Mitgliedsländer und Beitrittskandidaten nach Ungleichheit bei der Einkommensverteilung auf Basis des Gini-Index im Jahr 2022,”https://de.statista.com/statistik/daten/studie/942729/umfrage/ranking-der-eu-laender-nach-einkommensungleichheit-im-gini-index/.。但这无法掩盖德国社会财富整体的分配不均:最富有的1%掌握了35.3%的社会财富,占总人口比重50%的中下层受债务和物价上涨等因素影响,只能分得社会总财富的1.3%⑤Markus M.Grabka,Johannes König and Carsten Schröder, “Personelle Vermögensverteilung in Deutschland,”https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/316456/personelle-vermoegensverteilung-in-deutschland/.。在此背景下,左翼党和德国选择党都把社会不公的原因归咎于新自由主义,但两党在如何维护德国相对优势地位上的分歧使世界主义和社群主义的矛盾进一步激化。

左翼党不仅希望本党成为 “第三股力量”,纠正国内社会福利政策的缺失,而且批判以德国为代表的发达国家对欠发达地区的剥削⑥Stephan Lessenich, “Probleme der Klassenanlyse,”PROKLA,Vol.47,No.1,2017,p.115.。在左翼党的语境中,德国国内的 “全球化输家”即使绝对收益增长不甚乐观,但生活条件依然比欠发达地区民众优渥得多,因此从长远来看依然是全球化进程的受益者。而德国选择党则明确要求维护德国在国际贸易体系中的优势地位,主张将德国国家利益最大化,反对任何多边主义机制如自由贸易协定、欧盟财政纪律的约束⑦Udo Baron, “Parteien im Brennpunkt-AfD und die Linke im Vergleich,”https://www.hss.de/download/publications/Argu_Kompakt_2019-7_AfD_Die-Linke.pdf.。虽然左翼党和德国选择党表达的都是德国中低收入者对建制派精英的强烈不满,但不同主张扩大了 “全球化输家”的内部分歧,德国选择党进一步放大 “全球化输家”的被剥夺感和不安全感,助推了选民立场的极化。

德国选择党不仅关注底层民众的经济利益损失,而且抵抗多元文化主义的冲击。基社盟前领导人弗朗茨·约瑟夫·施特劳斯曾在1986年断言:“我们 (基社盟)的右边不会再有合法民主政党的存在。”①玄理:《政党解盟视角下德国联盟党的选举困局——基于2021年德国联邦议院选举的分析》,《德国研究》2021年第4期。但基社盟的影响力仅仅停留在巴伐利亚州,而且基民盟的主动 “左倾”给在意识形态光谱更右侧的德国选择党创造了机会。在某种程度上,德国选择党的支持者与联盟党选民具有同源性,但德国选择党进一步放大了怀有本土情结和支持威权主义选民的不满情绪②Matthis Dilling, “Two of the Same Kind?The Rise of the AfD and Its Implications for the CDU/CSU,”German Politics&Society,Vol.36,No.1,2018,pp.84-104.,因此比联盟党展现出更强的辨识度和吸引力。

在移民人数上升、身份政治回归的大背景下,处于文化维度两端的绿党和德国选择党的对立更为突出。两党在欧洲一体化、移民和气候治理议题上持完全相反的立场。在性别和家庭议题上,绿党对女性主义和个人自由的维护也与德国选择党所强调的传统家庭理念相反③Christian F ranz,Marcel Fratzscher and Alexander S.Kritikos, “Grüne und Af D als neue Gegenpole der gesellschaftlichen Spaltung in Deutschland,”DIW Wochenbericht,Vol.86,No.34,2019,pp.591-602.。

总而言之,两大全民党的代表性缺失客观上为德国选择党 “顺势而为”提供了机会,德国选择党可以在不考虑现实政策可行性的情况下,巧妙回避政策主张自相矛盾之处。调和世界主义和社群主义的可能性在右翼民粹主义的冲击下不断降低,选民更倾向于诉诸极端立场获得 “被代表感”。

(二)政党竞争层面

进入议会不仅是政党获得合法性认可的 “里程碑”,而且会在短期内改变民粹主义支持者和反对者的对立态势①Daniel Bischof and Markus Wagner, “Do Voters Polarize When Radical Parties Enter Parliament?”American Journal of Political Science,Vol.63,No.4,2019,p.889.。民粹主义支持者受到鼓舞,认为所支持政党的立场得到了正式背书,因而更敢于表达自己的立场,强化对政党的支持;民粹主义潜在支持者也会走出观望态度,明确表达自己的政党偏好,这种情况被称为 “合法化效应”②Margaret E.Tankard and Elizabeth Levy P aluck, “The Effect of a Supreme Court Decision Regarding Gay Marriage on Social Norms and Person Attitudes,”Psychological Science,Vol.28,No.9,2017,pp.1334-1344.。与之相对的是民粹主义反对者的 “反弹效应”,即民粹主义反对者将激进主张的合法化视作对己方立场的威胁,因而主张采取更强硬的立场予以回击③Benjamin G.Bishin,Thomas J.Hayes and Matthew B.Incantalupo et al., “Opinion Backlash and Public Attitudes:Are Political Advances in Gay Rights Counterproductive?”American Journal of Political Science,Vol.60,No.3,2016,pp.626-627.。德国选择党和其他政党的互动同时触发了 “合法化效应”和 “反弹效应”,导致双方选民对立加剧。

1.德国选择党提升自身重要性触发右翼民粹主义支持者的 “合法化效应”

根据摩根斯·N.彼得森的 “政党生命周期”理论,进入权力机关的政党可以通过参与组阁或 “讹诈”策略展现其重要性④Mogens N.Pedersen, “Towards a New Typology of Party Lifespans and Minor Parties,”Scandinavian Political Studies,Vol.5,No.1,1982,pp.7-8.。从德国选择党在州和联邦议院的表现来看,德国选择党更倾向于通过有限度的 “讹诈”策略巩固其反对党地位,即并不致力于提供建设性的行动方案和远景规划,而是通过行使 “否决权”提升自身存在感。德国选择党的 “讹诈”策略主要体现在以下两个方面。

第一,德国选择党通过赋予热点议题民粹主义色彩来摆脱单一议题的局限性。它先是借助单一议题挑拨选民对其他政党的不满,后又不断寻找新的议题增强选民粘性,避免选民重新回归建制派政党⑤Ina Bieber,Sigrid Roßteutscher and Philipp Scherer: “Die Metamorphosen der Af D-Wählerschaft:Von einer euroskeptischen Protestpartei zu einer (r)echten Alternative?”Politische Vierteljahresschrift,No.59,2018,p.435.。民粹主义是一种 “薄意识形态”,往往需要依附其他意识形态元素获得选民的支持⑥Cas Mudde, “The Populist Zeitgeist,”Government and Opposition,Vol.39,No.4,2004,pp.541-563.。这一特征使得右翼民粹主义政党得以在移民议题优势的基础上,不断寻求新的突破。在2021年联邦大选中,德国选择党不仅没有回避最受关注的气候治理议题,而且将其列为继欧元和移民议题后最重要的议题⑦Matthis Kamann, “Die AfD und die sogenannte Klimaschutzpolitik,”https://www.welt.de/politik/deutschland/article201093000/CO2-Emissionen-Die-Af D-und-die-sogenannte-Klimaschutzpolitik.html.。德国选择党挑战德国社会的气候治理和能源转型共识,渲染气候治理对经济发展和社会公平造成的不良后果,借此获得众多气候变化怀疑论者的支持⑧Cyrill Otteni and Manès Weisskircher, “Af D gegen die Grünen?Rechtspopulismus und klimapolitische Polarisierung in Deutschland,”Forschungsjournal Soziale Bewegungen,Vol.35,No.2,2022,p.317.。德国人认为,大自然与民族主义之间存在微妙联系,德国的原始自然环境孕育了民族精神,任何外在因素对自然的改造即是对德意志精神的破坏⑨Jonathan Olsen,Nature and Nationalism:Right-Wing Ecology and the Politics of Identity in Contemporary Germany,St.Martin's Press,1999,p.18.。德国选择党恰好利用这一理念,强调气候变化既非人为因素造成,也不应通过人为力量去改变①AfD, “Dresdener Erklärung der umweltpolitischen Sprecher der AfD im Bundestag und den Landtagsfraktionen anläßlich der 2.Umweltkonferenz der AfD am 13.und 14.Juli 2019 in Dresden,”https://afdbundestag.de/wp-content/uploads/2019/07/Dresdener-Erkla%CC%88rung-V7.pdf.。在德国选择党的诠释下,气候治理议题超越经济或科技范畴,具备了划分来自本土的 “我们”与外在的 “他者”的功能。

第二,德国选择党的加入促使政党竞争脱离具体议题,上升为对 “何谓良善民主制度”的话语竞争。在过去相对稳定的 “流动性五党制”中,全民党为了扩大选民基础会主动弱化与选民的意识形态联系,选民的投票行为往往出于现实利益而非价值认同,政党竞争得以围绕具体议题、候选人和执政组合展开②Richard Stöss, “Ursprung und Wendemarken der Parteienentwicklung.Thesen zur Zukunft der Parteiendemokratie,”https://boell.org/sites/default/files/turntable/https___gutvertreten.boell.de_sites_default_files_policy_paper_05_richard_stoess.pdf.。但在德国选择党加入后,政党竞争的意识形态色彩愈发浓重。

德国选择党通过质疑联邦议院的工作方式强化本党和其他政党分别作为 “草根代表”和“精英代表”的区别。进入联邦议院伊始,来自萨克森-安哈尔特州的德国选择党议员于尔根·波尔就在社交媒体上发布一张动态图片。图中92位德国选择党议员整整齐齐地坐在联邦议院大厅,而其他政党的议员迟迟未到。波尔试图以此表明其他政党消极懈怠,不配代表选民③Maria Fiedler, “Anwesenheit im Bundestag.Alle da?Die AfD gerät in die Zwickmühle,”https://www.tagesspiegel.de/politik/alle-da-die-afd-gerat-in-die-zwickmuhle-8423449.html.。

德国选择党将调动民众情绪视为政党竞争的关键环节,将对具体问题的探讨转化为价值评判。费多尔·鲁霍西斯指出:“德国选择党利用德国选民对陌生事物、对生活变化和对失去社会优越地位的恐惧情绪展开政治动员。”④Fedor Ruhose,Die AfD im Deutschen Bundestag:Zum Umgang mit einem neuen politischen Akteur,1.Auflage,Springer Fachmedien,2019,p.2.在民粹主义影响下,民众的恐惧情绪在现实生活中有了准确的指涉对象:移民、全球化和建制派精英。来自非基督教世界的移民带来的异质性文化使传统生活发生改变,全球化和欧洲一体化使普通民众的收益减少、优越地位受损,鼓吹全球化的政治精英不再代表民众的利益。

但是,进入联邦和州议会后,为在社会运动导向和议会参政导向之间实现平衡,德国选择党对 “讹诈”策略的使用是有限度的⑤Oskar Niedermayer, “Die AfD in den Parlamenten der Länder,des Bundes und der EU.Bipolarität im Selbstverständnis und im Verhalten,”Zeitschrift für Parlamentsfragen,Vol.49,No.4,2018,p.905.。最能体现这一点的是,作为2017年至2021年选举周期内参加联邦议院质询最积极的政党,德国选择党提出了19次大型质询和3479次小型质询。虽然有30%的小型质询都涉及移民问题,高于这一议题16%的平均占比,但德国选择党还是兼顾了内政与安全、外交等其他议题⑥小型质询和大型质询是反对党在联邦议院发挥监督职能的主要途径。小型质询由党团5%以上议员集体提出,被质询部门需要在14天内予以书面答复。大型质询由党团集体提出,被质询部门不仅要予以书面答复,关键内容还要在联邦议院辩论中讨论。在上一选举周期,联邦议院共收到35份大型质询和11677份小型质询。参见Deutscher Bundestag, “Statistik der Parlamentarischen Kontrolltätigkeit-19.Wahlperiode,”https://www.bundestag.de/resource/blob/533192/bde1352bd5082669edaef4757e551398/kontroll_taetigkeiten_wp19-data.pdf。。克劳斯·冯·贝姆对右翼民粹主义政党的合法化努力持中性评价,他认为:“德国选择党在不转化为极端右翼民粹主义的前提下对建制派政党的冲击是有益的。”①Klaus von Beyme,Rechtspopulismus:Ein Element der Neodemokratie?Springer VS,2018,p.126.右翼民粹主义强烈要求政治参与的平民化,这唤醒了一部分认为政治生活无关紧要的选民。也有学者认为,右翼民粹主义政党对社会少数群体和多元价值观的排斥有损公共话语空间的包容性②Marcus Spittler, “Rechtspopulismus in Europa.Ist die Demokratie in Gefahr?”https://bibliothek.wzb.eu/artikel/2018/f-21348.pdf.。不可否认的是,德国选择党为自身正名的过程加剧了右翼民粹主义支持者与建制派政党选民之间的冲突。

2.其他政党对德国选择党的回击触发右翼民粹主义反对者的 “反弹效应”

主流政党应对民粹主义政党的策略可分为忽视、排斥、争论、合作和同化五种③Oskar Niedermayer, “Die AfD in den Parlamenten der Länder,des Bundes und der EU.Bipolarität im Selbstverständnis und im Verhalten,”Zeitschrift für Parlamentsfragen,Vol.49,No.4,2018,p.905.。德国其他政党将德国选择党进入各级议会视作对建制民主的威胁,因此尽可能排斥德国选择党议员参与权力机构的运行,并且在日常政治协商中采取争论和排斥的策略,强调右翼民粹主义主张的危害性。

在2017年进入联邦议院以前,德国选择党已经进入了16个州议会中的13个。其他政党试图边缘化德国选择党,以阻止其发挥影响力。在无法将德国选择党排除出权力机关的情况下,其他政党联合起来利用在州议会的绝对多数优势,通过修改人事规则或利用议事条例给德国选择党参政议政制造障碍④Wolfgang Schroeder,Bernhard Weßels and Alexander Berzel, “Die Af D in den Landtagen:Bipolarität als Struktur und Strategie-zwischen Parlaments-und „Bewegungs“-Orientierung,”Zeitschrift für Parlamentsfragen,Vol.49,No.1,2018,p.109.。例如,巴登-符腾堡州将州议会副主席的职位从两名削减为1名,以防止作为州议会第三大党的德国选择党获得这一职务⑤PZ-news, “Nur Noch ein Landtagsvizepräsident in Baden-Württemberg-AfD-Protest,”https://www.pznews.de/baden-wuerttemberg_artikel,-Nur-Noch-ein-Landtagsvizepraesident-in-Baden-Wuerttemberg-AfD-Protest-_arid,1093396.html.。莱茵兰-普法尔茨州将州议会专业委员会的规模从13人缩减至12人,从而保证在按得票率分配的情况下德国选择党仅有一个进入专家委员会的名额,与得票率更低的绿党和自民党人数一致⑥在2016年州议会选举中,莱茵兰-普法尔茨州101个州议会议席的分配情况是社民党39席、基民盟35席、德国选择党14席、自民党7席、绿党6席。在保证每个政党至少有一位议员进入专家委员会的前提下,如果专家委员会总人数是13人,那么席位按照得票从高到低的分配情况是5、4、2、1、1;将总人数削减至12人,那么席位分配情况是5、4、1、1、1。Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz, “Besetzung der Ausschüsse des Landtags gleichwohl verfassungsgemäß,”https://verfgh.justiz.rlp.de/presse-aktuelles/pressemitteilungen/detail/spiegelbildliche-abbildung-der-staerkeverhaeltnisse-der-fraktionen-zwar-verzerrt-besetzung-der-ausschuesse-des-landtags-gleichwohl-verfassungsgemaess.。建制派政党还将矛头对准德国选择党州议会议员的个人履历,质疑他们担任要职的资格。例如,勃兰登堡州以时任德国选择党州议会党团主席安德里亚斯·卡尔彼茨的极右翼身份为由,拒绝德国选择党议员担任负责宪法保护的联邦州议会监督委员⑦Zeit-Online, “Kein Sitz in Kontrollkommission:Moderationsprozess geprüft,”https://www.zeit.de/news/2021-06/18/kein-sitz-in-kontrollkommission-afd-prueft-verfassungsklage.。

在州层面的不愉快经历让德国选择党意识到进入联邦议院后必然会遭到孤立,因此它决定转危为机,利用其他政党的拒绝姿态彰显本党的立场。在联邦大选选举战略中,德国选择党明确表示:“其他政党越是污名化和挑衅德国选择党,德国选择党的正面形象越能够得到体现。”①AfD, “AfD-Manifest 2017:Demokratie wieder herstellen Dem Volk die Staatsgewalt zuriickgeben,”http://www.talk-republik.de/Rechtspopulismus/docs/03/AfD-Strategie-2017.pdf.事实证明,如何回应德国选择党的政策主张的确成为其他政党在上个执政周期内面临的挑战。

德国选择党在2017年联邦大选后主动优化了进入联邦议院的人员名单,将极右翼特征明显的图林根州候选人伯恩·霍克及其党羽排除在外。即便如此,其他政党依然强调公共话语“政治正确”的边界,对德国选择党持完全拒绝的姿态②Ernst Hillebrand (ed.),Rechtspopulismus in Europa:Gefahr für die Demokratie?J.H.W.Dietz Nachf,2017,pp.168-169.。按照联邦议院运行条例,每个党团可以推选一位议员担任联邦议院副主席。但是,德国选择党候选人阿尔伯特·格拉泽尔因其“伊斯兰教不尊重宗教信仰”的言论遭到其他5个政党的联合抵制。75岁的格拉泽尔曾担任基民盟的地方议员多年,按履历他很难被拒绝。但其他政党并不希望德国选择党议员成为联邦议院主席沃尔夫冈·朔伊布勒的 “左膀右臂”,以至于德国选择党议员最终失去副主席资格③Zeit-Online, “Kein Sitz in Kontrollkommission:Moderationsprozess geprüft,”http://www.zeit.de/news/2017-10/23/bundestag-warum-die-anderen-parteien-glaser-nicht-waehlen-wollen-23192005.。

总而言之,不与德国选择党合作已经成为其他政党的默契,联邦议院的工作氛围也因此变得愈发紧张,德国选择党在质询环节的提问被拒绝、党团成员全体离场的场面成为该党与其他政党剑拔弩张的写照④Curd Wunderlich, “AfD verlässt nach Kahrs-Beleidigung den Bundestag,”https://www.welt.de/politik/deutschland/article181506296/Hass-macht-haesslich-Af D-verlaesst-nach-Kahrs-Beleidigung-den-Bundestag.html.。你来我往的对抗造成了 “反弹效应”和 “合法化效应”互相强化的效果。其他政党对右翼民粹主义政党的排斥进一步激起了右翼民粹主义政党追求被平等对待的斗争,这一过程不仅加剧了右翼民粹主义支持者和反对者之间的割席,而且使选民的积极认同和消极认同紧密关联:支持其他政党强化了对德国选择党的反对,反之亦然。因此,右翼民粹主义政党的壮大虽有客观的社会结构性因素,但主流政党也难辞其咎。对右翼民粹主义政党的排斥不仅会破坏社会凝聚力,而且会反证建制派精英 “脱离群众”和 “滥用民主制度”的一面,成全德国选择党作为 “建制派政党受害者”的角色⑤Anna-Sophie Heinze, “Zum schwierigen Umgang mit der Af D in den Parlamenten:Arbeitsweise,Reaktionen,Effekte,”Zeitschrift für Politikwissenschaft,Vol.31,No.1,2021,p.138.,这是主流政党常陷入的“悖论”。

结 语

德国长期以来形成的 “扁平化的中产社会”确保了德国社会的整体稳定性⑥Freiedrich-Ebert-Stiftung and Institut für Sozialgeschichte e.V.Braunschweig,Archiv für Sozialgeschichte,Band XXIX,J.H.W.Dietz Nachf,1989,pp.199-223.。在这样的环境下,政党竞争以 “去意识形态化”的方式展开。但是,右翼民粹主义力量的发展壮大暴露出了德国社会的深层次矛盾,说明既往稳定的社会结构有所动摇,德国民众的利益诉求存在巨大差异,而且这种差异在政党意识形态化的竞争中愈发难以调和。

德国选民立场极化和情感极化同步增强,将与政党格局碎片化交互影响,共同破坏德国社会的凝聚力,侵蚀德国政治文化中的稳定因素。在应对德国选择党的过程中,德国主流政党已经形成了应对德国选择党的既定模式,即将德国选择党视作对体制造成破坏的异质因素①Dirk Jörke and Veith Selk, “Der hilflose Antipopulismus,”Leviathan,Vol.43,No.4,2015,p.484.。德国主流政党虽然将德国选择党视为共同的攻击对象,但它们在排斥和打压德国选择党的过程中并未调和彼此之间的分歧,进而提出建设性的方案,因此德国民众对政党政治乃至德国政治生态的失望情绪将进一步加深。德国政治精英显然已经意识到了这一现实。德国总理朔尔茨在上任后的首个新年讲话中将 “凝聚与团结”视作新一年德国社会的头等大事:“有人抱怨德国社会是 ‘分裂’的,但我要明确表态:事实恰恰相反! 我们的社会仍紧密团结在一起。”②Tagesschau, “Scholz'Neujahrsansprache,”https://www.tagesschau.de/inland/neujahrsansprache-scholz-105.html.朔尔茨的呼吁似乎欲盖弥彰。德国前任联邦议院主席沃尔夫冈·朔伊布勒在同天接受德国广播采访时指出: “当下 (俄乌冲突与新冠疫情)本该是德国社会紧密团结在一起的时刻,但糟糕的是,我们的社会正在分裂。”③Deutschlandfunk, “Wolfgang Schäuble (CDU): ‘In unserer Gesellschaft driftet vieles auseinander’,”https://www.deutschlandfunk.de/interview-wolfgang-schaeuble-cdu-dezember-100.html.即便政治精英认识到弥合社会分歧的重要性和紧迫性,但在收益最大化的政党竞争逻辑驱使下,他们依然会下意识地选择压制异己、而非凝聚共识。在德国这样的多党制下,如果主流政党无法自我反思、互相协商,如果政治生活的重心不在于调和矛盾而是压制异己,那么右翼民粹主义政党将持续利用社会矛盾,政治极化也将愈演愈烈。