明代虎镇五毒方补的艺术表达与造物理念

2023-02-22张蕾

张 蕾

(江苏联合职业技术学院 苏州分院,江苏 苏州 215000)

明代时人们重视节气习俗,传统的固定节日凝结成日益丰厚的民俗文化,在文化中形成对应的节令时物装饰象征,并进一步扩展应用,通过具象提炼与抽象设计装饰于服装及服饰品,即形形色色的应景图像,随时间的变化依序更替。明代纹样艺术发展至繁而丰茂的阶段,补子形式的出现又为组合主题纹样的表现提供了更多样的思路与载体。基于时令节气传统形成的应景岁时纹样也形成了一套完备的规制系统。

“虎镇五毒”方补取用主题应景纹样对应“端午”节令,其在题材与图像艺术的表达上独具一格。相较以花鸟祥瑞符号组合、以神话传说场景转述的应景纹样,“虎镇五毒”具备故事性、事实性、民俗性与意识性的综合内涵,并在图案的呈现上表现出更为稳定而复杂的艺术特点。传统典型纹样的研究一直是服饰文化方向的热点,其研究意义从图形规律、色彩审美到符号价值、民俗思想纵向延伸,是学者们探究多学科观点的重要切入点。鉴于当前研究成果侧重题材元素或应用类别作为主要对象,本文尝试聚焦端午节令方补,梳理宫廷民俗表现和纹样凝结民俗思想的多重属性,述一隅之见,求教大方。

1 明代应景纹样“虎镇五毒”内容的构成与应用

“虎镇五毒”作为端午节避除邪病祟物、保佑平安健康的图像符号,其形态的完成最早可追溯至宋代,周密《武林旧事》卷三《端午》记载,宋代宫廷里“插食盘架设天师、艾虎,意思山子数十座,五色蒲丝、百草霜,以大合三层,饰以珠翠、葵、榴、艾花、蜈蚣、蛇、蝎、蜥蜴等,谓之‘毒虫’。”[1]此时已经将艾虎与五毒的形象并提于端午的节俗之中。

在古人文化体系里,虎是能够驱害避邪的神兽,“虎者,阳物,百兽之长也,能执搏挫锐,噬食鬼魅”。于是,汉代记述时人“烧悟虎皮饮之,系其爪,亦能辟恶”[2]。然而虎的形象固定,但“五毒”的组成一直存在变动与异论。“五毒”由五种毒虫或有毒的动物构成,民间所说“五毒”通常指蛇、蝎子、蟾蜍、蜈蚣、蜥蜴等,而在不同时期的社会环境与地域间文化的差异下,“五毒”的概念及种类也形成了多个微有变动的说法。五种毒物的体型都偏小,或出于增强纹样美感与画面充实感之意,或为了强调纹样所承载的美好寓意,“五毒”的纹样很少单独作为装饰,应用于明代补服的时候更是常与虎纹、菊花及其他纹样搭配出现。宋代人将除夕辟邪用的“虎”挪用到了端午节,艾虎之风开始流行。贾仲名《金安寿》第三折:“叠冰山素羽青奴,剪彩仙人悬艾虎。”[3]

明代的时令方补与民间儿童服饰品能看到“五毒”常与“艾虎”组合成的“虎镇五毒”纹样,两者都寄托着人们出于驱邪避疫的目的而产生的愿望。在统治者的推动下,民间的许多民俗活动与特色服装逐渐流行于宫廷,并随着时间的积累与宫廷织绣风格有机融合,其中“五毒”也用作补子纹样。明代刘若愚《酌中志》卷二十《饮食好尚纪略·端午》,五月“初一至十三日止,宫眷内臣穿五毒艾虎补子蟒衣”[4]。受方补四方形状的限制,“五毒”纹样构图方式也有所变化,组合纹样元素相比前朝更加多元。

2 “虎镇五毒”方补的艺术表达

明代方补纹样在艺术表现上集大成于一身,同时在细节处留以变动。艺人最初将“虎镇五毒”转化为美术造型时采取扬长避短的方法,提炼其独有的造型特点,简化不必要的细节,以单纯简朴的手法完成对物象的描绘。根据艺人自身的生活经历、情感表达、审美观念和美感标准不同,呈现出不同的艺术风格与鲜明的个性。纵观宫廷用“虎镇五毒”方补的纹样图像,在形象塑造、布局构成、色彩风格与工艺表达四个方面同中存异。

2.1 个性鲜明的形象塑造

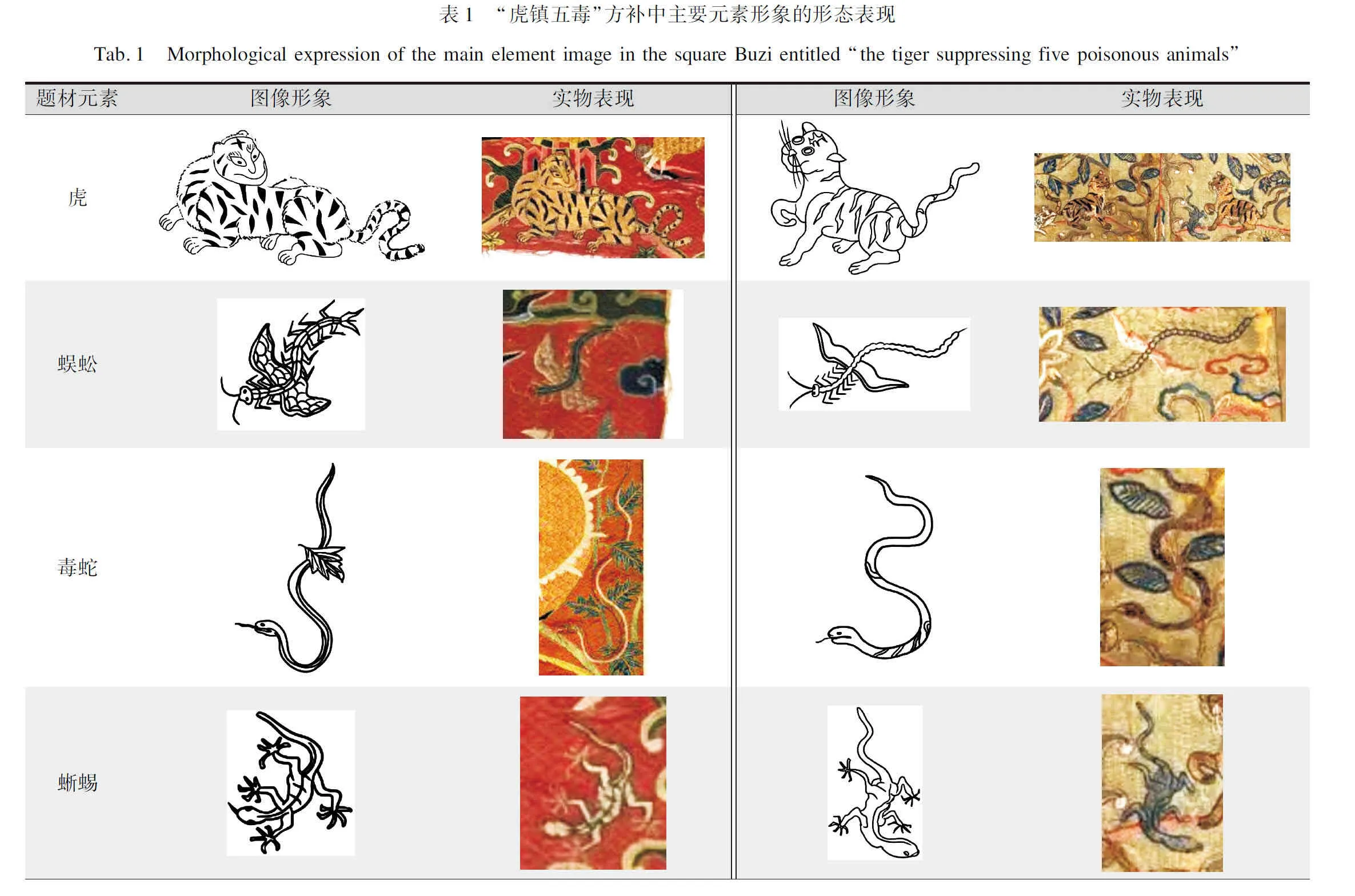

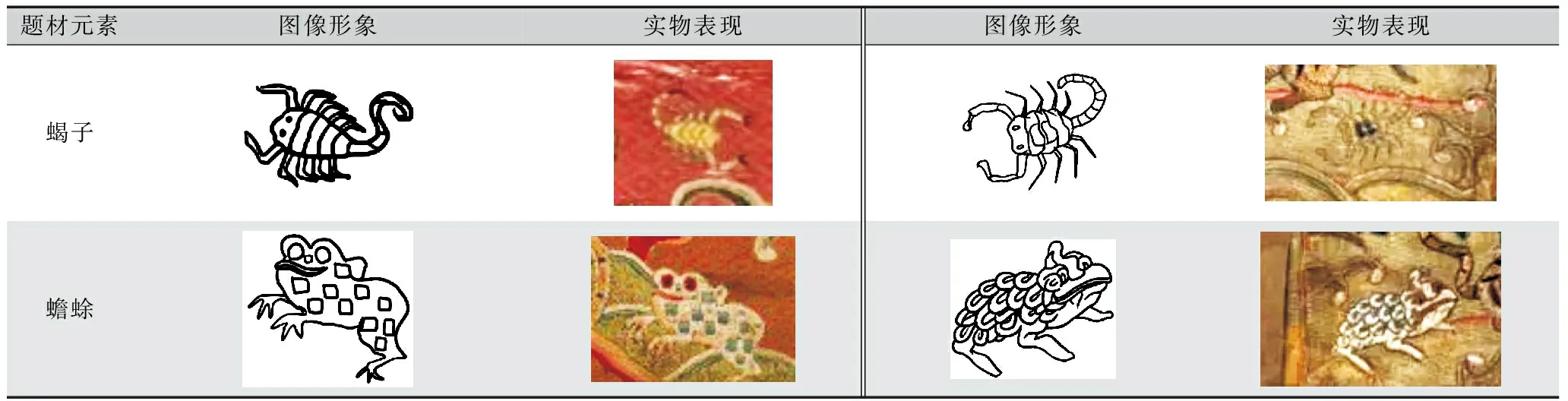

“虎镇五毒”主题纹样取意以代表正气的猛虎镇邪压祟、避祛象征为邪厄的五毒,因此在图像的表现上相对程式化,基本保持了固定的动态对象关系,即猛虎为镇压者,五毒为受镇者。在“虎镇五毒”方补中,老虎通常是整个主题纹样中体型最大、形态最为灵动的元素,其造型主要有伏卧回首与半卧欲奔两种动作模式(表1)。前者处于静势,虎的四肢曲伏于地面,虎头向侧后方向张望,双目圆瞪炯亮,嘴角微咧,最彰显放松状态的是贴近地面自然垂落的虎尾造型;后者处于运动的预备状态,虎的上半身挺立,前肢一条抬起,一条撑直,后肢仍保持曲伏,其后背曲线与静卧状态呈现区分,且虎尾向上卷立,是在现实基础上强调动势的艺术表现点。

“五毒”的单独体型都偏小,造型刻画相对简洁抽象,保留了各自的特点,形成共同的刻画模式。蟾蜍纹样造型个体较大,白底青斑,于波浪上前腿腾空跃起;蜥蜴四条腿呈爬行状态,尾巴上扬,与蝎子同伏于陆地;蜈蚣与蛇都属于长条形的轮廓,分别设置在画面的左右侧,蜈蚣身体呈节段状,红头部分凸显出攻击性,且在第三四节躯干处有翅翼,飞行在枝丛中;蛇无翼,弯曲缠绕在树干枝条中,头部直立并吐出长信子,同样保持在攻击的准备状态。

以北京定陵孝靖皇后棺内出土的明代五毒艾虎补服中的方补为例(图1),此背补中卧虎周围绣以艾叶花卉和五毒纹,四周的蛇、蝎、蜥蜴、蟾蜍、蜈蚣形象灵活,姿态各异,场景生动写实,可以看出此时人们将动物与背景植被元素相融合的艺术审美及表现工艺有了很大的提高。

续表1

图1 北京定陵孝靖皇后棺内出土明代万历五毒艾虎背补Fig.1 Square Buzi entitled “the tiger suppressing five poisonous animals” of Wanli in the Ming Dynasty unearthed from the tomb of Empress Xiaojing in Dingling of Beijing

2.2 中心突出的布局构成

明代方补的主题场景构成通常将现实空间降维成平面表现,即将立体空间的高度与深度同步演绎在四方画面的上下方向上。通过艺人的主观修饰,强化各元素形象间的尺寸差异,在平面中保持了层次感与空间感。在“虎镇五毒”方补中,虎作为陆地动物均被放置在画面的中下半部分,“五毒”也根据生活习性被依次排布在上方与下方。方补的廓形方正,其中的纹样在图形结构上主要表现为中轴对称型和中正均衡型,“虎镇五毒”主题方补中就存在单虎与对虎两种结构情况(图2)。明代定陵孝靖皇后墓出土的五毒艾虎补(背补)是典型的单虎构图,虎作为主体元素,设立在画面中心,整体左右两侧的植物基本对称排布;同一件女袄正面的对补中间对裁开(图3(a)),两边的虎对称而坐,植被与山石一一相对。但在两种构图方式中,五毒的位置遵循了相同的规律,从高至低依次为蜈蚣、毒蛇、蜥蜴、蝎子与蟾蜍,蜈蚣落在顶部的天空区域,毒蛇、蜥蜴基本落于中部的植被区域,蝎子与蟾蜍主要落在底部的山石地面。“五毒”的这种布局在反映各自生活习性的同时丰富了画面空余处的内容。

除此之外,“虎镇五毒”作为主题纹样还常与龙、凤的形象相结合,应用于明代的宫廷岁时补子中。在这类多元素组合纹样中,龙和凤作为宫廷身份的象征须作为第一元素呈现,其在方补中的面积占50%以上,并放置在画面中上部分的视线聚集区,前面提到的作为主体的“艾虎”与花卉纹样也仅作为次要搭配元素置于方补周边。“五毒”纹样位置则基本无异,仅作微调压缩其与边际的距离关系。以宾夕法尼亚大学博物馆馆藏的芝麻纱地刺绣鸾凤五毒方补为例(图3(b)),主体构图呈中心轴对称形式,两只凤凰飞舞在纹样中心,周围饰以各色花卉与艾叶,纹样底部立有对称的两只老虎,身侧各自围绕着蟾蜍与蛇、蜥蜴与蝎子,右侧鸾鸟的上方绣有一只蜈蚣。动植物的造型都相当写实,各纹样间的大小对比使得纹样层次感更为丰富,画面较为平衡。

图2 明代“虎镇五毒”方补中单虎案例与双虎案例的图形结构示意Fig.2 Graphical structure of the single tiger case and the double tiger case in the square Buzi entitled “the tiger suppressing five poisonous animals” in the Ming Dynasty

在“虎镇五毒”主题的龙方补中布局结构的模板化特点更为突出。明代万历年间洒线绣虎镇五毒龙方补应是皇帝岁时吉服上的补子(图3(c)),其构图、造型乃至色彩质料上都表现出一致性特点。方补的正中间盘有一条龙,其躯干向四方盘曲,占据了补子的主要面积,龙爪张开延伸向四个边角的方向,龙的正下方卧有一虎,龙虎皆用金线盘绣。在龙与虎的四周散布五毒,毒蛇与蜈蚣互为左右,蝎子与蜥蜴一组,与蟾蜍对称位于盘虎之地的两侧(图4),元素造型同鸾凤五毒方补中相差无异。

图3 明代“五毒”方补Fig.3 Square Buzi entitled “the tiger suppressing five poisonous animals” in the Ming Dynasty

图4 明代“虎镇五毒”龙方补图形结构示意Fig.4 Figure structure of the square dragon Buzi entitled “the tiger suppressing five poisonous animals” in the Ming Dynasty

2.3 凸显等级的色彩与工艺

“虎镇五毒”方补的色彩兼具明代宫廷服色与应景纹样配色的特点,其色彩表现在传统五色观中的红、黄、黑、蓝、白与写实植叶的绿色上配比调和,以红为底,以黄为主,后四色则根据情景所需平衡比重。

尊卑贵贱的等级秩序与阴阳有别的色彩一一对应,形成了“阳色为尊、阴色为卑”的设色原则[5]。红色亦作赤朱之色,在传统阴阳论学中属纯粹的正阳之色,在古人心目中居于首要地位。随着传统哲学由崇尚至阳转向追求和合阴阳、统驭阴阳的“中和”境界,寓意中和之道的黄色在地位上超越了朱赤之色,成为象征君主至尊的色彩符号。因此,红黄两色成为铺设大面积的主色调,或作地纹底色,或作主体元素着色,烘托岁时节日吉祥氛围,彰示位高者之地位。在主体的装饰部分及场景元素的表现上,黑色、蓝色、绿色三色互为搭配应用,明度低、占比小、强调对象的边缘层次,白色则作为最亮色,勾勒或填充主体用作凸显。

宫廷服饰用料华贵而繁复,“虎镇五毒”方补中常见的就有金质丝线、彩色丝线,在龙方补中还用到了反光效果较好的螺钿片作为眼睛。明代应景方补多为织补与绣补两大类,其中最为复杂的当属妆花工艺应用。除此以外,一些更为复杂的纹样还加织金线、孔雀羽线,使整件织品呈现出金彩交辉、富丽堂皇的效果。绣补的工艺种类更加丰富,有洒线绣、平针绣、钉金绣等,各类刺绣技艺虽为常用工艺,但在施针与织线的细致程度上相比于民间工艺更高一筹。根据刺绣对象的造型与质感特征,工匠采用不同的针法进行表现,丰富了层次变化,使刺绣对象具备立体质感。不同于民间纹样艺术中外观描绘简练而抽象,工艺古朴雅拙,对动物身体各部分比例关系加以重新分配的通式,宫廷织物在图形描绘与工艺上更加精细复杂,对高低起伏的外轮廓造型进行概括,在纯色的躯干上装饰几道彩色条纹或波点用以活跃画面氛围,从而对毒物令人恐惧或抵触的身体部位进行筛选与改良。

3 明代“虎镇五毒”方补的造物理念

不管是毒物自身造型的别致,还是整个“虎镇五毒”构图的讲究,造物理念始终都围绕着其自身本意发展着。同时也利用了中国传统图形符号的基础使中国的传统文化得以传承,目的就是在于取其“形”,而延其“意”,从而传其“神”。其中的“意”即代表着五毒文化中无论是出于对孩子远离灾病、健康平安的美好愿望,还是本着镇宅避邪、除灾躲祸、福康吉庆的祈念之中所饱含着的保佑生命的祈祷之意。

3.1 同脉传承、上下兼行的民俗观念

“虎镇五毒”方补作为岁时记录的载体与符号,本质上以民俗文化为骨、以工匠手艺与丝线为皮,是民间习俗与宫廷服饰品的融合呈现。从内容角度来看,岁时节令是年、月、日记时法与气候变化相结合的产物,至明代,岁时节令的仪式表达与方补的载体形式相辅相成。明代宫廷与民间基本共享同一岁时体系及民俗活动,端午时节镇五毒习俗已在民间流行,选用“虎镇五毒”故事以图像形式应用在衣食住行,已经成为获得宫廷民间双重认可的民俗活动。同时由于宫内人员的复杂性,将全国各地的节俗项目引进宫中,“虎镇五毒”方补的画面描绘与故事内容也表现出包容融合的特征,显示与民同乐的意义。

从表现载体的角度来看,方补作为宫廷服饰品,是区别宫廷与民间的身份象征,岁时方补更是宫内位尊者的标识。“虎镇五毒”作为应景纹样应用于方补中,一方面佐证了节令民俗的统一性,另一方面,也反映出宫廷内对于岁时节令的重视程度。明代人拥有中国封建社会时期最长的节假期限,宫廷内节期更长,《酌中志》中记载的宫内节期几乎都长于宫外岁时节日文献记载[6]。对于节令衣食筹备更注重精美与独特,“虎镇五毒”方补中大面积采用的捻金线平金绣、精工细腻的洒线绣和大红色双股衣线绣菱形地,以宫廷织绣水平诠释民间习俗,在内容选取、色彩分配与质料使用上遵循“上得兼下、下不得僭上”的原则。然此时民间尚不能用补,“虎镇五毒”方补内容的同质化与应用的差异化特点,也正是对比研究宫廷与民间文化同源及艺术语言的缩影呈现。

3.2 自然崇拜、具本述神的艺术理念

汉唐以前自然崇拜滥觞,装饰图形受“万物神灵”根本观念的影响,注重将自然力与人们的精神世界具象化。在这种原始崇拜的驱动下得到众多“异兽”“瑞兽”等人为创造的动物形象,相对于现实物象之“本”,人们更有意凸显其承载的“神灵”之力。但宋明以后,写实艺术趋于主流,明代的纹样更强调世俗人文特质,贴近生活,以自然物象之本体诉述无形的情感与精神寄托。“虎镇五毒”方补既体现了后者具本述神的艺术理念,在图形艺术表现手法上又兼具现实摹写与主观构造的特点,在元素的形态和场景的情节塑造上以现实为基础。通过选取老虎作为“森林强者”“神兽”镇守山林万物的画面,提炼组合“老虎”与“五毒”的个体形象建构出人们内心的画面。

作为对应端午节令的岁时方补,“虎镇五毒”方补在题材的选用与内容的构成方面具有明确且单一的指向性,“虎镇五毒”的产生与应用皆顺应天时、敬畏自然。在农耕文明与劳作生产环境中,人们与自然建立起愈发紧密的关系,自然界的动植物也被加持以神秘的力量和美好的寓意,成为人们对美好想象的寄托[7]。明代人沿袭自然崇拜的文化因子,加以重视,形成系统的岁时服饰标准和趋于模式化的艺术表现。端午正值五月初五,是毒虫、瘟疫肆虐的时期,在古代社会条件落后的限制下百姓病灾多发,因而此月又被称为毒月,五月初五更为九毒日之首,在战国《大戴礼》中称作“恶月”“恶日”。东汉崔寔《四民月令》记载:“五月……阴起于出,湿气升而灵虫升矣;煖气盛,虫蠧并兴。”[8]为了应对自然变化与危机,人们采药、沐浴,应用“虎镇五毒”图像于生活各处,期颐避开化解各种毒恶之物。明代吕种玉《言鲭·谷雨五毒》记载:“……绘五毒符,图蝎子、蜈蚣、蛇、虺、蜂、蜮之状,各画一针刺。刊布家户,贴之以禳虫毒。”在人们以敬畏的方式打量和揣测自然时诞生出第一个情结——拜物[9],人们将情感寄托在某一自然物象上,以自然生物为具象基础,赋予生物“神”“灵”的特质,借以转达或实现个人所想。在“虎镇五毒”中“虎”就成为具体动物与神灵符号的综合形象,作为人们心中正义的神兽来代替实现对凶邪毒物的驱赶和镇压。相比于其他岁时纹样方补以截取人物场景,或是将吉祥纹样加以堆叠的设计理念与手法,“虎镇五毒”方补的题材表达上更强调出人们对于自然存在事物的主观解读和意识性的概念引申。

3.3 禳避灾病、镇宅安康的祈祷意念

“虎镇五毒”中以虎镇压毒物,直喻驱邪辟凶。在构架镇毒者与被镇者的动态关系基础上,通过区别两者形态细节的图像语义,凸显出人们对于镇宅安康的祈祷意念与美好期望。虎的形态处于松弛的静卧状或欲动的半立状,神态上也强调“松”的程度;五毒的形态各异,但从毒蛇吐信、蜈蚣展翅、蝎子立尾及蜥蜴和蟾蜍的动势表现上可以看出其警惕的状态,突出“紧”张感。“松”与“紧”的对比也说明了两者能力的强弱差距,人们以夸大强弱差距的主观处理手法传达驱邪避恶的深切期盼。

禳避灾病、求取安康是岁时节日的传统目的,端午节更是典型。民间逐渐形成了每到端午节就悬插艾草、佩戴香囊、系五色丝带、着五毒服饰等习俗,将五毒图挂在门户之外,为孩童佩戴五毒形象饰物,以求平安。以“五毒”之形驱毒虫、禳灾害,或在衣裳饰品上缝绣五毒,或在纸张上绘制、剪出五毒贴于门窗上,甚至在饼上印出五毒图案,以满足祛毒避祸的祈愿。《中国地方志民俗资料汇编》引《青齐风俗记》说:“谷雨日,画五毒符,图蝎子、蜈蚣,虺、蛇、蜂蜮之状,各画一针刺之,刊布家户,以雄毒虫。吴俗,则在端午。”明代《宛署杂记卷十七》中《民风一土俗》记:“端午日,集五色线为索,系小儿胫。男子戴艾叶,妇女画蜈蚣、蛇、蝎、虎、蟾,为五毒符,插钗头。”[10]至清代富察敦崇《燕京岁时记·天师符》也有类似的记载[11]。古代民间要在谷雨这天由道士画上一符,符上画五毒,再各刺上一针,即代表毒物被刺死消灭了。又如清顾禄《清嘉录》卷二《五月五毒符》:“尼庵剪五色彩笺,状蟾蜍、蜥蜴、蜘蛛、蛇、蚿之形,分贻檀越,贴门楣、寝次,能魇毒虫,谓之五毒符。”该书又引吴曼云《江乡词》小序:“杭俗,午日扇上画蛇、虎之属,数必以五,小儿用之。”[12]种种记述印证了端午时节各类镇五毒民俗的延续与发展。

除此之外,“五毒”也并非仅喻指毒物,《道德经》五十一章中有“亭之毒之”一语,其中“亭之”即使其成长自立之意,“毒之”即使之成熟之意,“毒”也做“育”,因而“五毒”亦可理解为“祈嗣”之寓意,同样表达了追求吉祥美好的愿望[13]。因而古代的民间百姓常在为儿童制作服装时加入“五毒”设计,“五毒”纹样的外部形象与精神内核共生出其蕴藏的内涵,包含着人们对生命的敬畏,以及期望孩童健康茁壮成长的美好愿望。

“虎镇五毒”作为一种民俗文化的岁时图案,其自身所代表的符号意义已然超出了其基本概念,成为中国传统服饰文化与民俗文化的重要内容之一。尽管一度流行于宫廷,在贵族高超精细的技艺支撑与华丽的审美观念影响下逐渐形成了与民间设计的“虎镇五毒”形象不甚相同的纹样风格分支,但究其根本,宫廷与民间的“虎镇五毒”纹样所蕴含的民俗文化及吉祥寓意没有改变。“虎镇五毒”形象扎根于民间习俗,传达着人们对美好生活的期望,赋予了驱邪除恶、庇佑平安的吉祥寓意。

4 结 语

“虎镇五毒”方补在端午时节的应景纹样岁时补子中占有着不可或缺的地位,人们赋予其深刻美好的多重内涵,使“虎镇五毒”成为中国传统民俗文化中一个主要象征。“虎镇五毒”方补蕴含的民俗文化延续至今,保留着强大的生命力与生长活力。作为一类注入独特民俗文化的物象符号,在流传下来的多样的中华文明中占据了重要的地位,其多重文化内涵展示了民间百姓的智慧与技能,体现了人们丰富的想象力与创造力,与传统纹样中“蝴蝶”“牡丹”一样作为中介物传递着多重的“所指”。“虎镇五毒”纹样中传达出的“意象”,是人们打破对现实物象认识和理解的局限,将客观的物质与主观意识形态融为一体的尝试,亦反映了古代以来人们对朴素美好的生活愿望的不懈追求。

《丝绸》官网下载

中国知网下载