基于技术接受模型和计划行为理论的内陆核电站重启公众接受度研究

2023-02-22李望平苏冬燕陈晓星

李望平,苏冬燕,陈晓星,刘 滨

(南华大学经济管理与法学学院,湖南衡阳 421001)

1 研究背景

后疫情时代,应对能源短缺、气候变化成为全球面临的紧迫议题[1]。2020年9月22日,习近平主席在联合国大会中提出“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”[2];同年12月,我国向世界庄严承诺,“到2030年中国单位国内生产总值CO2排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右”[3]。

积极安全有序发展核电,是我国优化能源结构、保障能源供给安全、实现“双碳”战略行动计划的重要手段。2021年10月24日,国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》提出“合理确定核电站布局和开发时序,在确保安全的前提下有序发展核电”[4]。我国核电发展走的是“先沿海、后内陆”的路径[5]。截至2022年9月,中国在建在运的77台核电机组均分布在沿海地区。纵观世界各国核电建设布局和厂址选择,主要取决于经济社会发展和电力工业布局的需要[6],并没有内陆与沿海之分。世界核电装机最多的美国有超过60%的核电站建在内陆,法国比例更高[7]。“十一五”期间,国家曾经在湖南桃花江、湖北大畈和江西彭泽三个内陆核电厂址开展前期准备工作,后受2011年日本福岛核事故及其引发的国际舆论影响,上述三地核电项目前期工作暂时搁置。

我国仅在沿海地区布局和建设核电,一是核电站选址受限,制约核能的可持续发展;二是难以缓解内陆省份经济快速发展与能源结构不合理之间的矛盾。随着我国中西部经济发展的崛起,在加快沿海省份核电建设的同时,也应综合考虑内陆核电的发展,稳妥推进内陆核电的前期准备[8]。目前有关内陆核电的研究主要集中在技术论证层面,以社会治理为视角的研究大致有三个方面:一是总结国外滨河、滨湖核电发展经验,为我国内陆核电站的选址与建设提供决策依据;二是从环境风险防范意识、内陆厂址流出物、废水管理等方面解析内陆核电建设面临的环境风险;三是分析内陆核电发展的必要与紧迫性,指出中国内陆核电未来具有广阔的发展前景。这三方面研究主要集中在宏观层面上政策制定的可行性与必要性分析,而从微观层面关注公众对发展、重启内陆核电的态度或接受度研究略显不足,且整体成果偏少。

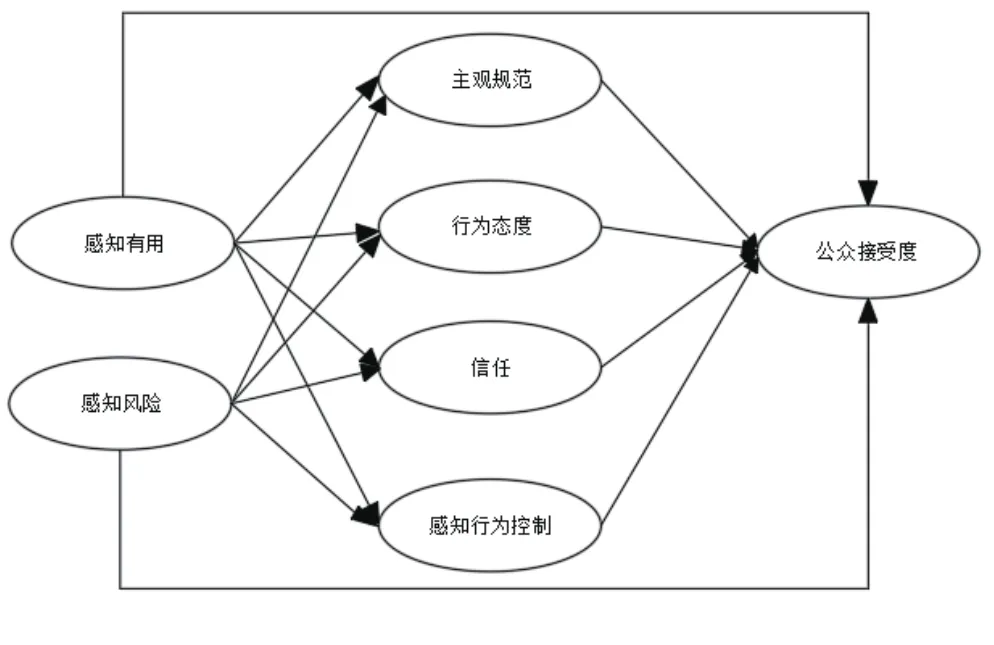

本研究将引入技术接受模型(TAM)和计划行为理论(TPB)探究影响公众接受内陆核电重启的因素。通过整合TAM和TPB理论,构建内陆核电重启公众接受度影响因素概念模型,验证感知有用、感知风险、信任、行为态度、主观规范和感知行为控制等对公众接受内陆核电重启的影响效应,结果使用结构方程模型进行分析。旨在全面探究影响公众接受内陆核电重启的关键因素,一方面在理论和实证层面推动核电研究领域的发展,另一方面为政府制定内陆核电重启提供政策参考。

2 理论基础与研究假设

2.1 核电公众接受度

公众接受度(public acceptance),指社会公众基于自身的道德观与价值观,以及对接触对象的心理认知,所产生的不同等级的认可水平与接受态度[9]86。梳理国内外关于核电公众接受度可大致归纳为态度接受、情感接受和理性接受三大类。

态度接受是指公众对核电发展的表层判断,大多数学者将公众核能接受度定义为公众赞同核电站建设和核能发电的态度[10];也有学者将其定义为公众对核电发展的接受程度,涉及技术、社会、心理、公共管理等多个领域[11];还有学者认为是公众对核能技术、核电厂建设以及核能发展政策的接受程度[12-13]。情感接受是公众对核电的心理认可水平,也可以理解为其对核电发展的心理接纳、吸收和认可的行为意愿[14],或专指人们对核能技术或项目的心理认可意愿[9]86。理性接受是基于收益—成本作出的决策,是公众对核电建设可能带来的风险和危害的一种自我承受程度,反映了人们在核电带来收益与威胁之间权衡的结果[15],公众是否接受核电决定取决于他们对风险与收益的权衡[16]。目前,公众接受度是国家能源发展和项目规划中需要重点考量的因素,也已成为核能项目能否落地的关键因素。

2.2 内陆核电重启公众接受框架

TAM/TPB整合模型是由Tailor等[17]于1995年通过综合分析技术接受模型(TAM)和计划行为理论(TPB)提出来的,两种模型的融合具备了理论上的兼容性和互补性,可以更详细地解释影响个体行为意向的因素,已成为研究组织行为领域的热点理论。近年来,该理论在可再生能源及其接受度方面日益受到重视,成为有效分析可再生能源技术家庭用途意愿[18],核电项目公众参与行为意向[19],核电技术民众接受度[20],衡量核电厂违规和不安全行为等研究的重要理论基础[21]。公众接受内陆核电重启是典型的个体决策和认知行为,通过TAM/TPB整合模型的理论视角,可以更好地揭示核电感知属性和社会客观因素对公众接受内陆核电重启的影响机制。

2.2.1 感知有用

感知有用指用户认为使用某特定系统可提高其工作效率的程度[22]。核能的感知有用是指公众感知到社区或社会能从核能的开发利用中受益的程度[16]。先前研究指出,公众对核能的收益感知是决定公众接受程度的主要因素。在社区层面,建设核电站的好处包括增加当地居民的就业和税收收入,改善社区经济效益[23];建设社区基础设施,拉动文化、教育和其他产业发展[24];保护社区生态环境,为社区带来环境效益[25]。在国家层面,核能作为清洁高效的可再生能源,开发利用核能可以保护国家能源安全,优化能源结构,减少对化石燃料的依赖[26];减少碳排放和减缓气候变化[27]。此外,核能的开发利用,还可以促进经济社会的可持续发展,提高国家竞争力[16]。基于这些观点,我们提出以下假设:

H1a:感知有用显著影响公众对内陆核电站重启的接受程度;

H1b:感知有用显著影响公众对内陆核电站重启的主观规范;

H1c:感知有用显著影响公众对内陆核电站的行为态度;

H1d:感知有用显著影响公众对内陆核电站的信任;

H1e:感知有用显著影响公众对重启内陆核电站的感知行为控制。

2.2.2 感知风险

感知风险是指公众认为自己因核电站的建设和运行而面临某种潜在灾难或危险的程度[16]。风险由事件发生的概率及其后果的大小来衡量,虽然核事故发生的可能性很小,但风险认知仍然是影响公众接受核能的一个关键因素[28]。Otway等[29]指出影响核能反对派态度的因素是风险,尤其是心理风险的焦虑。Pijawka等[30]通过研究在内华达州收集的调查数据,发现受访者对机构的信任和将高水平核废料储存库设在附近的感知风险之间存在很强的相关关系。Li等[31]发现核能反对人士担忧核事故会造成破坏性影响、核武器发展和扩散会带来威胁以及核电站运营存在巨大成本;还有学者担忧核电站的运行会给后代带来威胁,核废料也会给人类的健康和环境带来威胁[32];核辐射会带来负面影响,核事故会给大范围地理区域和公众造成不可弥补的损害[26]。这些实证研究均指出,核电站的感知风险与公众接受度呈负相关。基于以上观点,我们提出如下假设:

H2a:感知风险显著影响公众对内陆核电站重启的接受度;

H2b:感知风险显著影响公众对内陆核电站重启的主观规范;

H2c:感知风险显著影响公众对内陆核电站的行为态度;

H2d:感知风险显著影响公众对内陆核电站的信任;

H2e:感知风险显著影响公众对重启内陆核电站的感知行为控制。

2.2.3 主观规范、行为态度和感知行为控制

主观规范是促进行动意向的被动因素,体现为个体采取特定行为时感受到来自他人或者团队的压力和影响力[33]。社会互动理论认为,公众在社会中不是独立的个体,无时不在与身边的成员进行沟通交流。核能接受中的主观规范指个体对核能的接受度是自身行为对他人接受核能的态度和他人对自身接受核能态度的双重影响。Baumeister等[34]认为在社会交往中,人们会利用行为去沟通一些信息,从而建立、维持公众形象,并且通过信息来影响他人的行为,这是一种基本的社交功能。民众对核电技术的行为意愿受到亲人、好友和其他亲近人的影响,如果周围的人比较支持核电技术,那么个人就倾向采取支持的行为,反之,则容易采取冲突行为[20]。

行为态度原指个体用户在使用系统时主观上积极的或消极的感受[33]。本研究中核能的行为态度是指个体对开发利用核能的情感。个人对核电站的看法和观点受到某些持久的认知和文化基础的影响,特别是个人的价值观和信仰[35]。个体对核能的情感在人们接受核电站建设方面有重要作用[36]。地方政府通过宣传核电对国家的意义和重要性来加强公众对核电的情感认同,以提高公众对核电的接受程度[37]。

当个人认为自己所掌握的资源与机会愈多、所预期的阻碍愈少,则对行为的感知控制就愈强[38]。目前,在社会重大项目的决策上,政府和决策者越来越多地强调公众参与的重要性。在本研究中,感知行为控制即公众参与核电决策的程度。参与决策过程的公众会认为决策者尊重他们,决策过程是公开透明的,所以他们更有可能接受决策[39];公众参与可以将公共知识、理念和价值观融入决策过程,提高决策质量,做出更能被社会和道德接受的决策[40];公众参与作为一种程序性的政府沟通工具,可以通过解释效应有效地提高公众接受度[41]。缺乏公众参与,没有表达担忧和发表意见的渠道可能会引起公众的抵制和抗议。因此,提出如下假设:

H3:主观规范显著影响公众对内陆核电站重启的接受程度。

H4:行为态度显著影响公众对内陆核电站重启的接受程度。

H5:感知行为控制显著影响公众对内陆核电站重启的接受程度。

2.2.4 信任

由于对核技术和相关的事故缺乏全面的了解,公众必须依靠社会信任来评估核电,所以社会信任对核能公众接受度的形成至关重要,其包括对政府制定的核能政策、发布的信息以及处理突发事故能力的信任和对核电站的技术水平、运营管理制度以及安全性保障的信任。研究结果表明,关于核能的交流增加了公众对核能相关机构的信任程度,信任程度越高,公众对核能的接受程度就越高[42]。对政府管理和监管者的信任度也被发现对公众核能接受度有很大的影响[28]。当公众不熟悉核电站时,很难完全理性地理解核电,此时公众的社会信任会对公众的接受度产生很大的影响[37]。为了提高核能的接受度,要努力在核能领域赢得公众的信任,具体而言,对核电技术的信任、对核电专家的信任、对核电站运营企业的信任、对核电有关政府机构的信任对公众接受核能均有显著的影响[43]。因此,对政府、核电专家和运营企业更信任的公众更有可能接受重启内陆核电站。于是提出如下假设:

H6:信任显著影响公众对内陆核电站重启的接受程度。

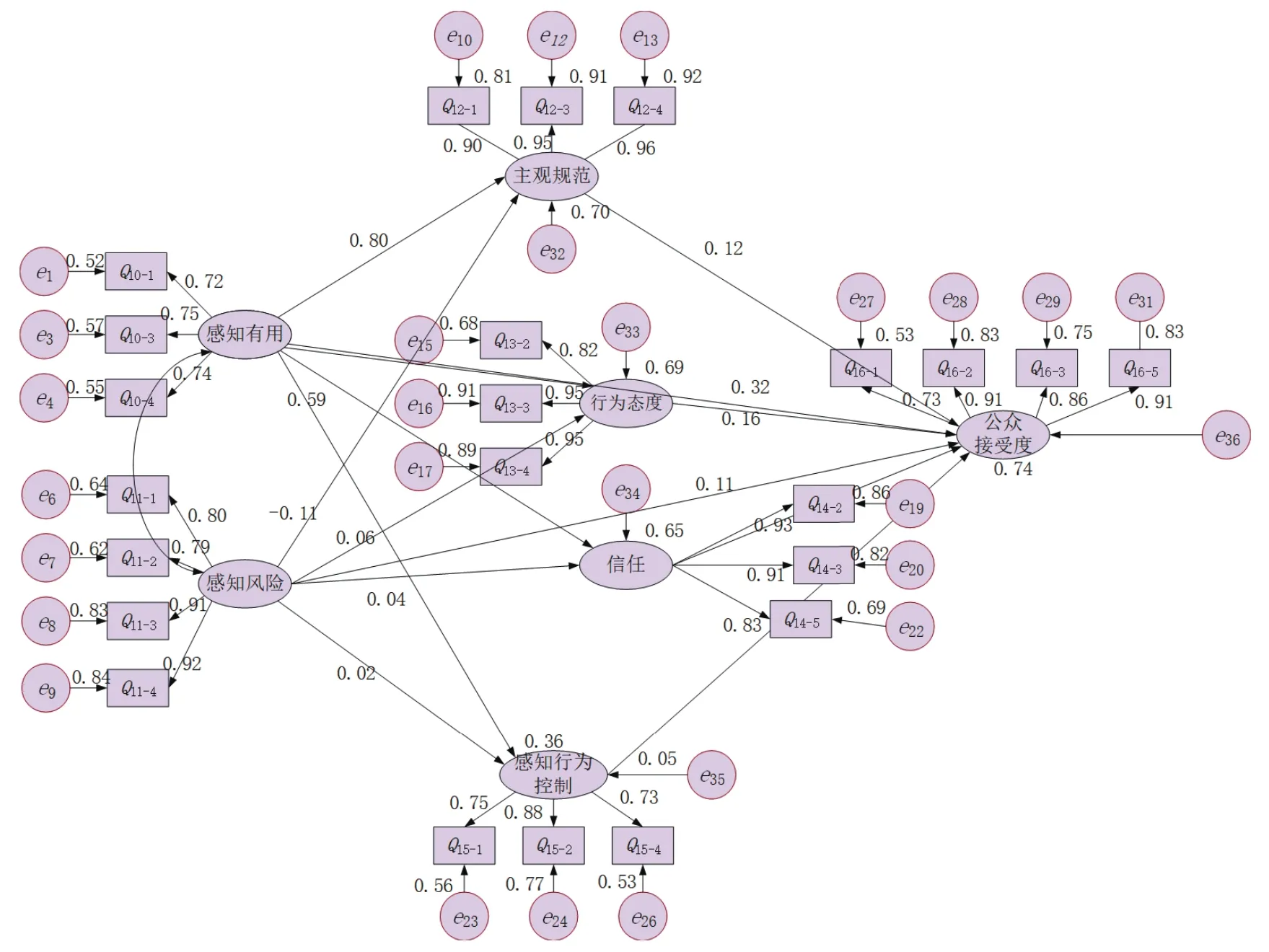

基于以上文献分析,本文构建出内陆核电站重启公众接受度研究框架,如图1所示。

图1 内陆核电站重启公众接受度研究框架

3 研究设计

3.1 样本和数据收集

数据来源于课题组2022年1月对湖南省益阳市桃花江核电站周边民众的实地调研。桃花江核电项目是我国获批的“两湖一江”内陆核电项目之一,2006年开始投入建设,后因2011年日本福岛核事故导致国家核电政策调整而搁置。筹备初期,政府曾在桃江县周边进行过核电宣传,当地民众对核电有基本认知,可能是未来内陆核电站重启的理想之地,选择桃花江核电站所在地沾溪镇及附近乡镇进行实地调研比较合适。本调研根据《核电项目公众宣传指南》规范,采用分层整群随机抽样的方法,以建制村或自然村组为最终抽样单位,按距桃花江核电站 0 ~ 5 km、5 ~ 10 km、10 ~ 30 km、30 km 以外的距离将调查人群分为四个调查区域,然后从4个群中抽取样本,最终选择桃江县沾溪镇、修山镇、浮邱山乡、三堂街镇、鸬鹚渡镇、桃花江镇、大栗港镇、高桥镇、灰山港镇以及益阳市赫山区、宁乡市喻家坳乡等地进行实地调研。

调查点采用单纯随机抽样的方法抽取住户作为最终样本,并参考2020年第七次全国人口普查,从人口分布、性别、年龄、受教育程度四方面进行总体抽样标准的控制。共收集问卷595份,剔除有缺失值和答案相同的问卷,最终得到有效问卷528份,问卷有效回收率88.7%。2008年国家发改委已批准的内陆核电项目有湖南桃花江、湖北大畈和江西彭泽,本研究距核电站0~30 km数据仅源于桃花江核电站周边居民的调查,一定程度上限制了样本的代表性以及研究结果的普遍性。

3.2 问卷设计及变量测量

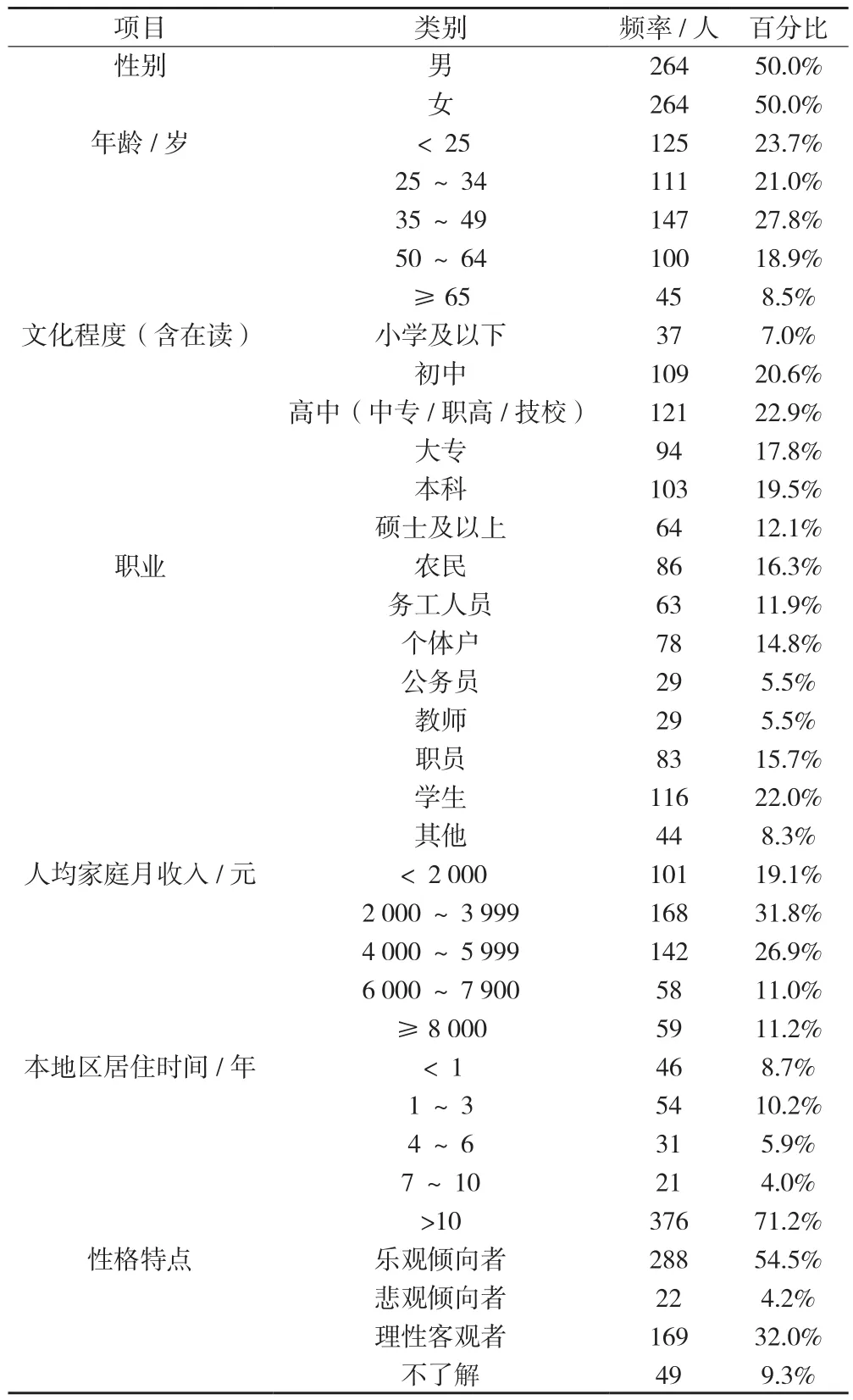

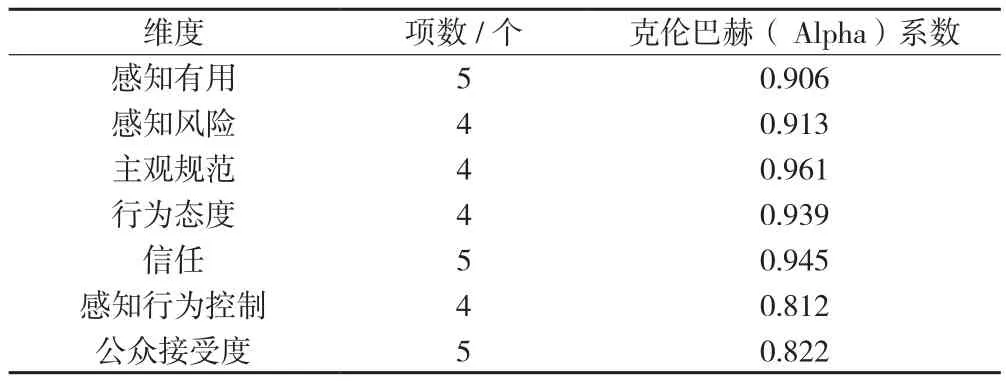

本文问卷由三个部分构成,问卷的初始部分简要介绍内陆核电站、本次调研目的、问卷填写指导以及感谢被调查者的参与。第二部分收集受访者人口统计资料,包括性别、年龄、文化程度、职业、家庭月收入情况、居住时间、性格特点以及距桃花江核电站的距离,作为控制变量,受访者的人口特征如表1所示。第三部分采用7分制的李克特量表来衡量受访者的感知有用、感知风险、主观规范、行为态度、感知行为控制、信任和内陆核电站重启公众的接受度,范围从“非常不同意”到“非常同意”。为了测量模型的七个因子,测量尺度设计了31个具体项目,旨在测量公众接受内陆核电站重启的影响因素,所有的因子和所有的项目均改编自相关重要文献,并进行适当修改以适应本研究的研究背景。

表1 样本人口变量描述性统计

表1(续)

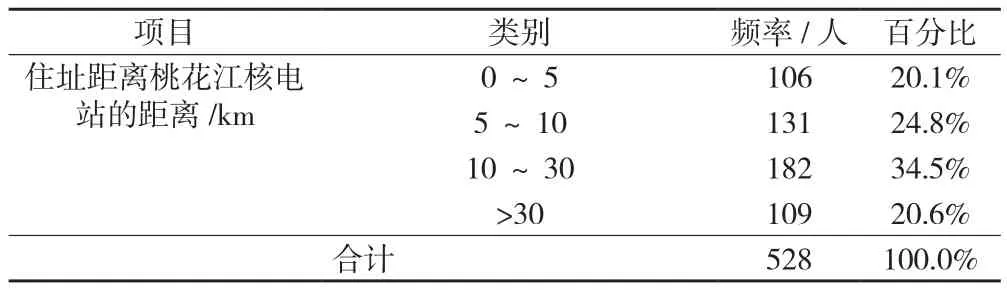

3.3 信度和效度检验

问卷信度和效度的检验是为了确保问卷填写的结果能够真实反映预期目标,使收集的数据有分析价值。信度是指测量结果的一致性、稳定性和可靠性。本研究验证问卷的信度采用克伦巴哈(Cronbach'sα)的一致性系数α分析,其结果如表2所示,可知所有因子的Cronbach'sα系数均大于0.8,说明问卷具有较高的信度。效度是指测量工具能够正确测量出所要测量的特质的程度,本研究使用KMO和Bartlett球形检验来检验结构效度,各变量的KMO值均大于0.9,Bartlett球形检验结果显著,说明测量模型中各个变量具有较好的结构效度。

表2 样本问卷信度检验结果

4 数据分析和结果

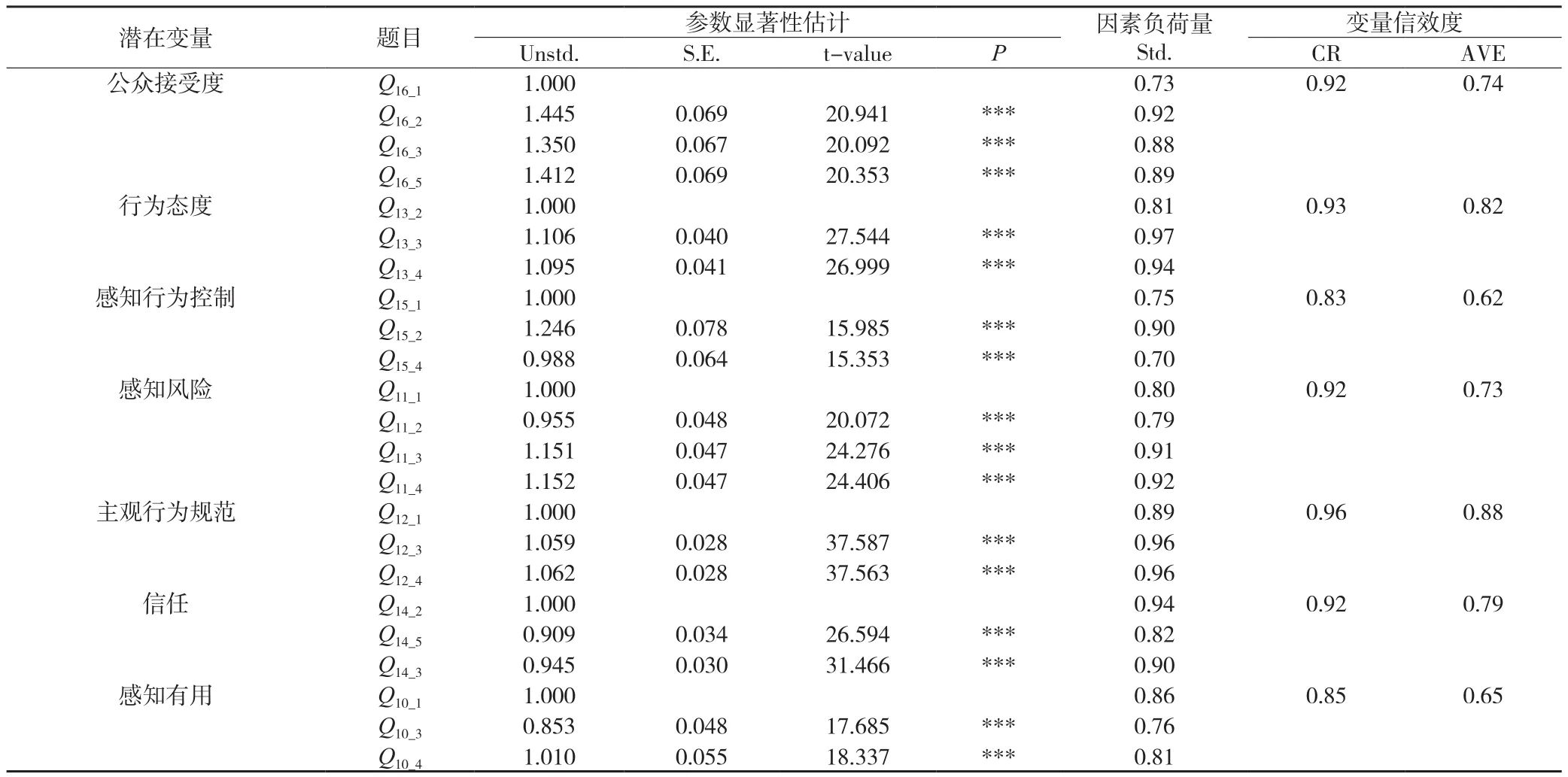

通过结构方程模型(SEM)对图2所示的模型进行检验。SEM是一种统计分析程序,用于测试假设模型与收集数据的拟合程度,其包括两个模型,分别是测量模型和结构模型。测量模型主要研究测量变量与潜在变量之间的关系;结构模型主要研究潜在变量之间的关系。本文借助SPSS 23.0和Amos 25.0进行数据分析。

图2 假设模型标准化输出结果

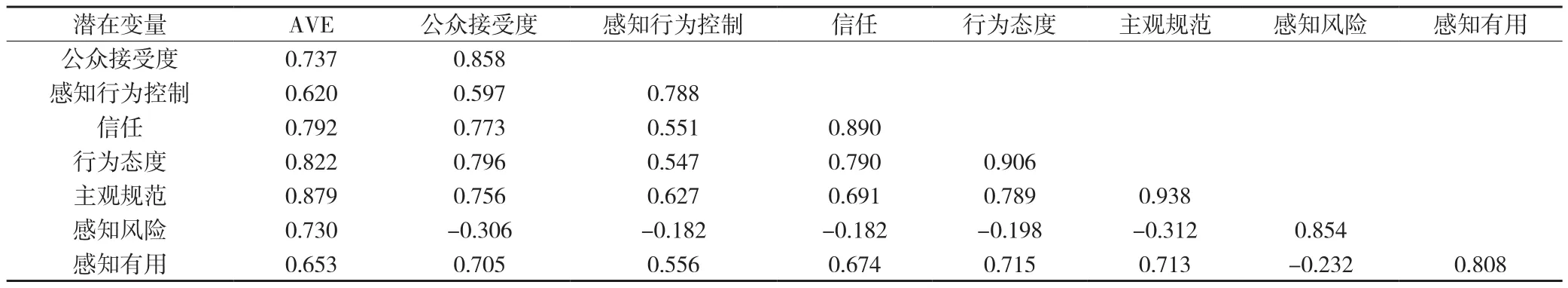

4.1 测量模型分析

为进一步对量表的信度和效度进行检验,本文对测量模型进行验证性因子分析,结果如表3、表4所示。所有因子的组合信度(composite reliability,CR)都大于0.7,表明各测度项具有较好的内部可靠性和一致性。测量模型的效度检验还包括收敛效度和区别效度的估计。收敛效度通常使用测量项目的标准化因素负荷量和平均变异数萃取量(average variance extracted,即AVE值)来评估。由表3可知,测量项目的标准化因素负荷量的值均大于可接受值0.7,平均变异数萃取量(AVE)值分别为0.74、0.82、0.62、0.73、0.88、0.79、0.65,均高于可接受值0.5,该模型具有良好的收敛效度。区别效度是将AVE值的平方根与其他因子的相关系数进行比较,各个因子的AVE平方根均大于其他因子的相关系数时,表明测量模型的各个因子之间具有较好的区别效度[44]。从表4中可以看出,每个因子被AVE平方根所取代的对角线数大于与其他因子的相关性,区别效度得到支持。因此,测量模型具有良好的信度和效度。

表3 样本收敛效度分析结果

表4 样本区别效度分析结果

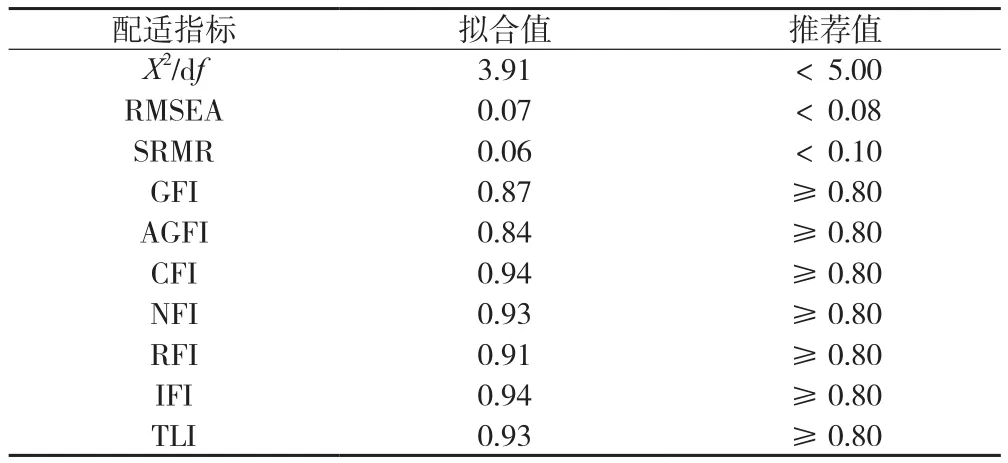

4.2 结构模型分析

为了检验提出的研究假设,进行了结构模型拟合和分析,根据原始模型的适配指数,删除因素载荷小于0.5的参数,重新进行模型估计,得到修正后的最终模型(见图2),适配指数结果如表5所示。可知,各拟合指标均满足适配要求,因此本文构建的理论模型与数据之间的拟合度较高。

表5 样本结构方程模型的配适度指标值

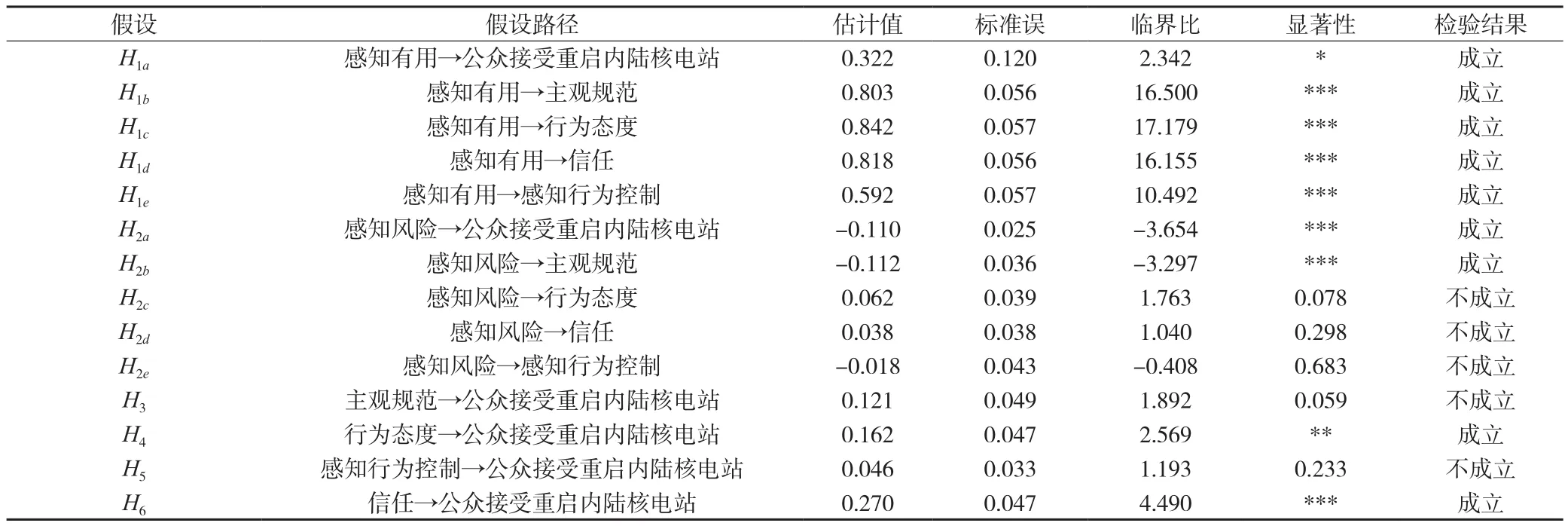

假设检验结果如表6所示,感知有用对公众接受内陆核电站重启的路径系数为0.322,P<0.05,表明感知有用与公众对内陆核电站重启的接受度存在显著正相关,H1a得到支持;感知有用对内陆核电站重启公众接受的主观规范、行为态度、信任和感知行为控制的路径系数分别为0.803、0.842、0.818和0.592,P值均小于0.001,表明感知有用对内陆核电站重启公众接受的主观规范、行为态度、信任和感知行为控制均存在显著正向影响,H1b、H1c、H1d、H1e均得到支持;感 知风险对内陆核电站重启公众接受度和主观规范的路径系数为-0.11、-0.112,P<0.001,表明感知风险与公众对内陆核电站重启的接受度和主观规范存在显著负向影响,H2a、H2b得到支持;感知风险对内陆核电站重启公众接受的行为态度、信任和感知行为控制的P值均大于0.05,其影响不显著,H2c、H2d、H2e假设均不成立;主观规范和感知行为控制的P值也均大于0.05,影响不显著,H3和H5假设不成立;行为态度和信任对内陆核电站重启公众接受的路径系数为0.162和0.270,P<0.01,表明行为态度和信任对内陆核电站重启公众接受产生了积极显著的影响,支持H4和H6假设。

表6 假设检验结果

5 主要结论

本文整合技术接受模型和计划行为理论,结合核电站风险概率小,影响严重的特点,引入感知风险和信任,建立理论模型,探讨了感知有用、感知风险、主观规范、行为态度、感知行为控制和信任对内陆核电重启公众接受度的影响,借助湖南桃花江核电厂址周边公众的调研数据,并导入结构方程模型进行检验,得出主要结论如下:

第一,感知有用对内陆核电重启公众接受度有显著正向影响。该结果与Wang等[16]、Yuan 等[25]和Ho等[26]研究结论相一致。福岛核事故后,人们对核电态度的改变主要是由于利益感知的变化[45],中国公众对建设内陆核电站的接受程度主要受潜在效益的影响[46]。这里的感知有用必须是公众自己能切实体会到的有用。桃花江核电站项目前期准备阶段,当地政府及相关部门、企业曾围绕发展核电的重要意义、安全可靠性等做过大量宣传,但相当一部分当地民众的感受依然是雾里看花。因为他们无法充分理解核电在减少二氧化碳排放、减缓全球变暖、保障国家能源供给等方面的战略意义,也不大关注发展核电未来能给地方基础产业、财政收入、生态环境等方面带来何种长远利益,而是关心项目能否使自己在就业、收入、出行等方面享受到实实在在的好处。比如,当地因项目需要,在四面环山的沾溪乡(现沾溪镇)修建了桃荷大道,摘掉了“死乡”(当地形容穷乡僻壤,交通不便)的帽子,大家就普遍觉得自己是受益者。由于该项目尚未建成投入使用,当地民众感受不到其他好处;相反,一些因修路、拆迁带来的善后问题没有及时解决,还一定程度上挫伤了公众对核电重启的积极性。

第二,感知风险对内陆核电重启公众接受度存在显著负向影响。这一研究结果与Pijawka等[30]、Li等[31]、Roh等[47]的观点相一致,公众不愿意接受核能主要是由感知到的风险引起的;Chung等[48]认为感知风险对公众接受使用可再生能源存有负面影响。中国长期保持良好的核安全记录,核电安全运营指标居世界前列[49]。国家《2030年前碳达峰行动方案》明确了积极安全有序发展核电的基本政策[4]。专家学者也一再宣传核电是一种清洁能源,其安全技术有保障。然而,实地调查发现,许多公众对核电发展的现状、政策和知识了解并不多,更没有充分理解,难以产生认同,误以为核电站运行会污染当地环境,且普遍担心项目即使不发生大的核事故也会危及民众健康、影响子孙后代。

第三,行为态度和信任对内陆核电重启公众接受度有显著正向影响,恰好说明情感认同和社会信任影响当地对核电的接受程度[37]。调查发现,大多数年长的调查对象虽然理解不了深奥的核能专业知识,但他们从改革开放40多年,特别是党的十八大以来中央的许多惠民政策中感受到了党的英明、正确领导,进而对中央作出的战略决策,不管自己能否理解都表示坚决拥护。因此,大多数公众支持内陆核电站重启是基于对国家决策的信任,因为核电站属于国家战略层面的工程项目。行为态度和信任主要受感知有用的影响,而感知风险对其影响不大,其原因一方面是行业外普通公众难以理解测度核电安全风险的各类定量信息,如核事故发生概率、事故导致辐射损伤程度等,他们往往仅根据风险危害的定性特征来判断,比如后果的可怕程度等。此外,自开发利用核能以来,中国尚未发生过2级以上核电事件(核事故),公众对核事故可能带来的严重后果不太敏感,普遍对国家核电安全技术充满信心,所以对发展核能仍持相对乐观的看法。

第四,感知行为控制和主观规范两个中间因素对公众接受内陆核电站重启没有明显影响,与之前假设不符,故不必展开讨论感知有用和感知风险对其影响的重要性。这一结果,与罗立[20]、Parkins等[40]、Wang等[16]的研究结论不一致,可能的原因解释如下:首先,面对全球高涨的公众反核情绪,政府充分认识到与公众沟通的重要性,并采取运动式方式吸引公众积极参与[41],以期快速提高公众对核能项目的接受度,但由于这种沟通方式持续时间短,公众参与只是“蜻蜓点水”,对核电了解仍非常有限。并且,调研访谈中公众也普遍表示自己人微言轻,对核电政策产生不了影响,从而觉得这种活动安排尚不足以改变他们对核电安全的基本态度。其次,人们态度受日常生活的规律以及信仰、习俗的影响,具有稳定性。政府将核电相关信息持续传达给公众,并不意味着公众会接受这些信息,并按照宣传者希望的方向改变自己的态度,人们或许已经知道这些信息,但不愿意将其纳入自己的信仰系统[29],因为公众所关注的并不总是决策者所期望或关注的。最后,公众不同程度存在认知的思维定式,他们通过依赖价值倾向和其他启发式心理捷径,不主动寻求改变固有认知,以作为他们形成观点知觉的过滤器,所以周围人对核能的看法,难以影响本人对核能的态度。此外,课题组也在调研过程中询问过调查对象,是否清楚身边的人对核能持支持还是反对的态度,他们的回答大多是不太了解他人的想法。

第五,感知行为控制对公众接受内陆核电站重启的影响不显著。这一结论不代表公众参与在提高公众接受度中不重要,只是表明政府的引导行为未对公众接受度产生明显影响。调研中,我们反复询问周边民众“是否参与了核电政策宣传”,回答最多的是“没有,我们不懂”。这里的“不懂”,一是当地民众不理解核电相关科学技术知识;二是他们更热衷谈论贴近自己日常生活的现实话题。持续推动公众参与,把握5G时代的核电沟通,在引导和沟通中秉持“工匠精神”,让政府的宣传,公众喜欢看、主动转、真心赞、日常谈[50],切实增强公众在核电政策制定过程中的主人翁意识,让公众在实实在在的参与过程中提高对核电安全的理性认知,才能有效提高核电公众接受度。

本文整合TAM和TPB模型对内陆核电重启公众接受度展开研究,拓展了基于结构方程模型探究核能公众接受度的定量分析路径,得出的基本结论即感知风险与感知有用是影响核能公众接受度的主要因素,与之前国内外学者相关研究成果基本吻合,表明内陆核电公众接受度的影响因子与其他地域核电公众接受度的影响因子并无二致。这提示:国家重启内陆核电决策前后,可根据影响公众接受度的主要因素针对性地优化相关政策措施。

6 政策建议

2021年以来的全球能源价格飙升及今年的俄乌冲突爆发,加剧了世界各国对能源安全的担忧,凸显了国家低碳能源转型的重要性。国际能源署研究表明,过去半个世纪,核能贡献了全球一半的低碳电力,为帮助欧美等发达国家实现碳达峰发挥了重要作用[51]。我国能源对外依存度高,大规模可再生能源仍面临诸多技术瓶颈,要实现碳达峰碳中和愿景,必须形成与之相匹配的核能装机规模以及沿海内陆均衡发展的空间布局,特别是在内陆电力负荷较大的地区适时启动核电项目建设,充分发挥核能作为基荷电源的特殊作用[52]。核能的可持续发展离不开公众的理解、参与和支持。综观国内外相关研究共识和本研究结论,提高公众内陆核电接受度,关键在于牢固树立核安全命运共同体理念,合力打造共建共治共享的核电治理格局。

6.1 共建层面:建立安全责任共同体

改变公众“谈核色变”思维定式,实现公众认知脱敏,要突破“政府、企业、专家”为责任主体、公众为接受对象的单向沟通模式,从法治环境、能力素养、激励机制等方面保障和强化公众参与,将公众参与贯穿核能开发全过程,使之成为主动参与风险治理、促进核能事业安全发展的主人。

一是优化公众参与的法治环境。总结法国、美国等半个多世纪以来核电发展的成功经验,都与依法保障公众参与密不可分。我国2017年颁布的《核安全法》设“信息公开和公众参与”专章,为公众参与提供了法律依据; 2016 年生态环境部发布的《核电项目公众沟通工作指南》、2018 年生态环境部发布的《环境影响评价公众参与办法》等具体措施,为保障公众知情权、参与权提供了政策支持。要通过全媒体、融媒体、电子政务平台等多种渠道,及时、精准、客观披露涉及公众利益的核能开发相关信息,提高政策透明度[53];保证公众参与程序的合法性和公正性、参与主体的代表性和广泛性,并将公众参与贯穿核电站选址、建设、运营及乏燃料后处理全过程。

二是提升公众参与的能力素养。能力素养是公众参与的基础。政府,特别是当地政府应积极主导,社会各方大力协同,针对不同目标人群,以各种喜闻乐见的形式,扎实推动核能科普进课本、进学校、进社区,让核能安全常识真正入脑入心,建立群体“核能风险免疫”。本研究“传播核能的正面形象可能会带来更多的感知有用和更大程度地接受核电”的结论表明,政府和有关部门可深挖我国核工业文化,传承核工业精神,不断强化公众的民族自豪感和爱国热情,并将其融入内陆核电重启的政策制定和引导当中,以增强公众对发展内陆核电的情感认同。

三是健全公众参与的激励机制。良好的公众参与具有受益的非排他性,会带来广泛的外部正效应,国家财政应给予相应经费支持。特别对已纳入国家保护目录的内陆核电厂址,应设立公众参与专项资金,对公众的主动参与行为予以激励,对参与过程中表现突出、做出积极贡献的个人给予奖励。

6.2 共治层面:构建风险防范共同体

由于核能的“历史出身”及其技术的尖端性、复杂性,核设施自身安全水平的提高和改进并不能同步改善公众对核能的风险认知。有关部门除加强风险宣传教育外,还要用法治手段推动风险防范共同体的构建,全面筑牢核电安全屏障。

一是加强涉核法律的顶层设计。核能开发以来,已有30多个国家和地区颁布了《原子能法》《辐射防护法》。日本福岛核事故之后,国际原子能机构于2015年发布了新版《核或放射应急准备和响应:安全要求》。各国政府纷纷依据国际原子能机构的相关导则,结合本国实际,依法制定了更严格的核安全标准和监管制度。近年来,我国也加快了核安全政策法规建设,2018年《核安全法》正式实施,2019年《中国的核安全》白皮书公开发表,进一步满足了公众对核安全的知情权、参与权、监督权。后续应加快《原子能法》等核能领域基础性法律的立法,加强核应急法规标准体系建设。

二是筑牢涉核风险的法律底线。为有效解决核损害赔偿问题,目前形成了OECD、IAEA两套核损害国际公约体系,美、日、韩等国虽未加入上述体系,但在制定自己核损害责任法律时纷纷引入了体系规定的基本原则。2007年国务院出台的《关于核事故损害赔偿责任问题的批复》是我国目前核损害赔偿的主要法律依据,在法律形式和效力上都属于较低层次,且内容过于原则,操作性不强。建议参考OECD体系和IAEA体系基本原则,尽早出台我国的《核损害赔偿法》。过去几十年的国际实践证明,建立核共体是分散核风险的最佳方式。我国核电发展处于大规模建设阶段,也是各种风险可能相对集中爆发的阶段。要通过立法进一步分散核巨灾风险,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

6.3 共享层面:打造社区利益共同体

每个核电项目的建设,都有一个与当地经济、社会发展共赢的预期目标,但在落地过程中,特别是项目初期很难平衡各方利益。将政府、企业、专家对核电的感知有用转变为当地老百姓对核电的感知有用,关键在于要落实让当地百姓感知有用的政策。

一是确保当地百姓搬得开心。核电项目建设初期,对利益相关方的影响或损失,不能搞“一锤子买卖”,除妥善解决当地百姓征地拆迁补偿外,还要统筹考虑他们的就业、养老、子女教育等民生问题,加强当地道路、学校、医疗等配套生活设施建设,使搬迁民众和周边百姓衣食住行便利,基本生活有保障。

二是着力打造核电社区利益共同体。广东大亚湾和浙江秦山两个核电基地30年来成功运行的案例表明,提高公众接受度,不能仅靠知识科普和风险沟通,更需要与地方政府密切配合,从厂址周边的综合性经济与社会发展的长远利益来回应公众关切[54],着力打造核电社区利益共同体,造福地方百姓。