杭州市科技型初创企业时空演化及区位选择

2023-02-22唐根年刘程军胡奕沁

唐根年,徐 晋,李 宁,刘程军,胡奕沁

(1.浙江工业大学经济学院,浙江杭州 310023;2.浙江工业大学之江学院,浙江绍兴 312030;3.浙江工业大学管理学院,浙江杭州 310023)

科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,党的十九届五中全会明确指出坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位。随着我国深入实施创新驱动发展战略,科技型初创企业因其具有的创新性和高成长性在时代与研究中备受关注,其对我国产品创新、产业结构的升级、国民经济的发展以及综合实力的提升都发挥着极其重要的作用,科技企业成为城市经济最具活力的增长点。近年来,杭州市各级政府出台了一系列孵化政策,促进了大众创业、万众创新,科技型初创企业在数字经济浪潮中脱颖而出,创新活力竞相迸发[1]。

1 文献综述

科技型初创企业是创业者在特定的时空背景下识别利用创业机会的结果,但以往的文献侧重于企业个体的差异性研究[2]。随着新区域主义的兴起,学者也逐渐关注区位环境对创业活动的影响,并形成了创业知识溢出、创业生态系统、区域创业系统三大理论,总体而言,相关研究主要集中在发达国家及地区[3]。科技产业快速发展的同时在城市内部通常伴随着显著的区域集聚现象,且集聚规模超过传统产业集聚区,如中国的北京中关村、英国的剑桥地区等[4-5],早期学者对其进行了大量研究,与传统产业相比,科技产业具有丰富的创新资源以及发展新企业的潜力,所以能出现集聚分布的状态,与此同时产生创新溢出效应[6],这种集聚形式提升了产业竞争力,同时推动区域经济发展,成为促进区域经济发展的重要模式。

当前,以往的研究显示,对于产业区位的相关文献多集中在省域层面,而城市内部区位的研究较少涉及,不同空间尺度视角下,作用于企业区位选择的因素不尽相同[7]。学者使用多种方法研究了不同城市内部的空间分布格局,发现企业在城市内部的空间分布存在明显规律并被特定因素所影响。吴素春[8]深入研究武汉市高新技术企业空间分布,结果表明高新技术企业呈现明显的内密外疏的圈层模式,并且企业创新成果产出与科技资源密集度存在一致性;刘青等[9]对深圳市2007年认定的高新技术企业进行研究,结果表明企业空间分布与人口、产业园区、创新资源的分布有较强相似性;Zhang等[10]通过研究北京1996—2010年的高新技术企业,发现存在明显集聚特征,并受政府空间规划与调控政策影响。

综上所述,目前研究存在以下不足:(1)在城市内部探讨科技企业时空演化与驱动机制的研究仍然欠缺;(2)已有文献研究科技企业时空演变过程,仅研究政策、企业异质性等单个因素,多种因素影响机制的综合分析不足,对知识溢出、地方性经济等要素考虑较少,且缺乏对其影响机制的进一步讨论;(3)产业空间格局研究集中于北上广深等城市,杭州作为迅速崛起的创新型城市,相关研究仍然匮乏;(4)大多研究聚焦宏观行业,对科技型初创企业关注较小。

基于此,本研究根据杭州市2005—2020年期间新创立的5 414家科技型初创企业样本数据,采用核密度估计、Ripley'sK函数、条件Logit回归等计量方法来探讨分析科技型初创企业在城市内部的时空演化格局与区位选择影响因素变化,对未来的定性研究有一定借鉴意义。准确把握城市科技产业及其细分行业集聚的时空演变趋势以及区位影响因素,其有助于了解科技产业的发展现状,为制定区域产业发展政策、优化产业空间规划布局提供科学依据和决策参考。

2 研究设计

2.1 区域设定

本研究选择杭州市区为研究范围。近年来,杭州坚持实施创新驱动发展战略,将科技创新作为引领发展的第一动力。随着一系列政策加持,杭州创业活动频繁,创新载体不断丰富,双创活跃度不断提高。2020年,杭州R&D研发经费支出达578.8 亿元,投入强度3.59 %,稳居省会城市第二。在2021年《国家创新型城市创新能力评价报告》中,杭州位列全国第二,在2021全球创新指数(GII)报告中排名上升至全球第21位,科技创新综合实力更是稳居全省第一。

2.2 数据来源

本研究数据来源于杭州市科技局网站公布的《科技型初创企业培育工程》认定名单,由于名单认定存在一定年份滞后性,因此以杭州市区内2005—2020年期间创立的科技型企业为研究对象,剔除部分注销、外迁、地址信息不完整的企业后,共获得有效样本数据5 414家。通过爱企查软件批量获取名单中企业地址信息,通过地图坐标定位系统,将企业地址信息转化为空间经纬度坐标,再精准导入ArcGIS进行空间格局分析。

2.3 设计方法

2.3.1 核密度估计法

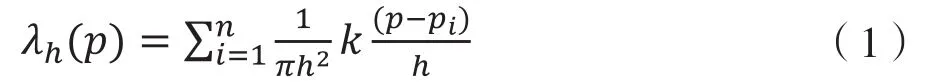

核密度估计法是被广泛应用于对离散点在周边区域中的密度进行计算的方法,它可以借助于研究区域范围内的点密度的空间变化来反映其分布特点。杭州科技型初创企业经纬度坐标可以作为空间地图上的一系列“点”,本文借助ArcGIS软件中的核密度工具计算集聚强度,进一步分析2010、2015和2020年三个时间点的空间集聚分布情况及演化。公式如下:

式(1)中,n为企业样本数量,k为ppi之间的距离权重,pi为落在以p点为原点、h为半径的圆形范围内的第i个科技型初创企业的位置,p为圆心,h表示半径[11]。

2.3.2 Ripley's函数分析

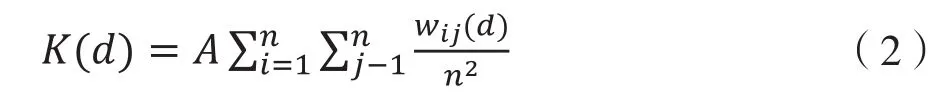

本研究借助CrimeStat软件计算,并使用Origin软件对2010、2015和2020年三个时间点的Ripley's K函数图进行绘制,在此基础上来探究和分析杭州科技型初创企业在不同尺度下空间集聚范围和集聚强度。公式如下:

式(2)中,A是研究区面积,d为距离尺度,wij(d)为距离d范围内企业i与企业j之间的距离[12]。

通过对K(d)函数变形,构造判断观测点分布状况的L(d)指标:

式(3)中:L(d)与距离d的关系图可用来检测依赖于尺度d的企业空间分布格局。

2.3.3 初创企业区位选择模型

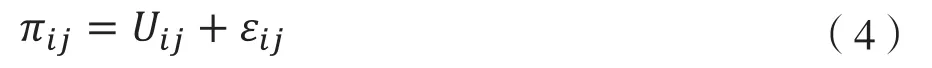

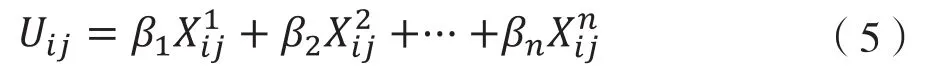

在企业区位选择问题中,由McFadden[13]的多项Logit模型衍生而来的条件Logit模型有着非常广泛的应用空间。其遵循效用最大化原则,假设杭州市每一个科技型初创企业的选址都会有一系列的备选网格,每个网格都存在一定效用值,企业选址会综合网格的各项属性,选择对其效用最大的网格[14]。企业i选择备选网格j的预期效用为:

此外模型的一个重要假设为独立不相关(independence of irrelevant alrernatives,IIA),即选择网格的概率不受其他网格影响,那么企业j选择网格j的概率为:

式(6)中,s为供杭州市科技型初创企业i选择的网格单元。

3 实证结果分析

3.1 杭州市科技型初创企业空间格局演化特征与集聚强度分析

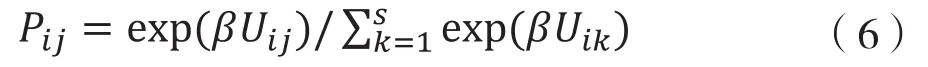

从企业分布来看:杭州市科技型初创企业数量呈指数级增长,如表1所示,城市中心与外围的分布差异显著。2010年,初创企业多位于西湖区的翠苑街道、滨江区的长河街道、钱塘区的白杨街道;2015年,滨江区长河、西兴、浦沿街道以及余杭区仓前街道增幅明显,其中滨江区增势达到346 %,以678家超越西湖区的630家成为新的最大科技型初创企业集聚区;2020年,余杭区增长率达129 %,并且以1 082家超越西湖区的972家成为新的科技型初创企业集聚区,其他区域增长逐渐变缓。

表1 杭州市科技型初创企业分布 单位:家

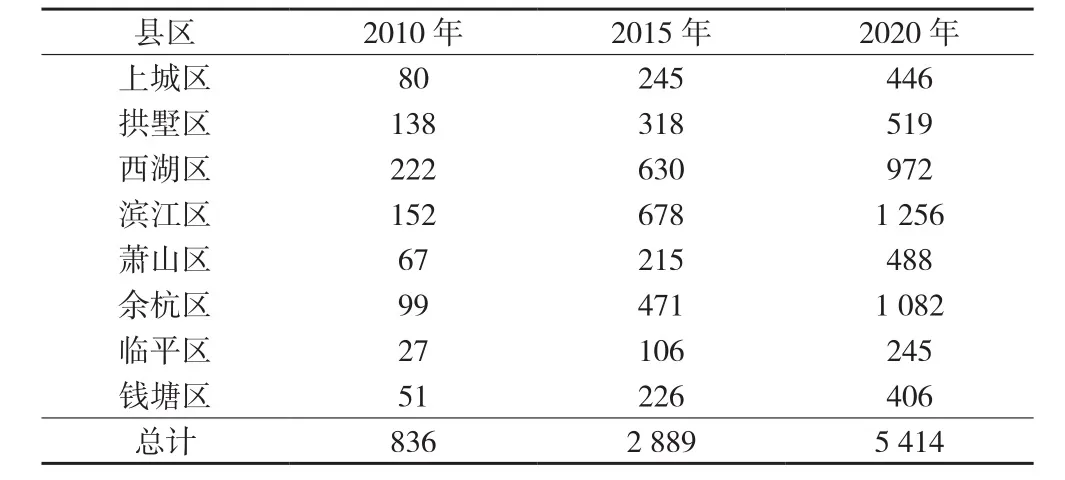

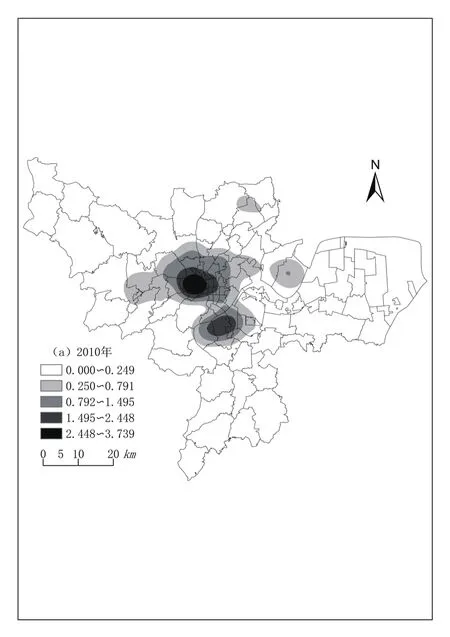

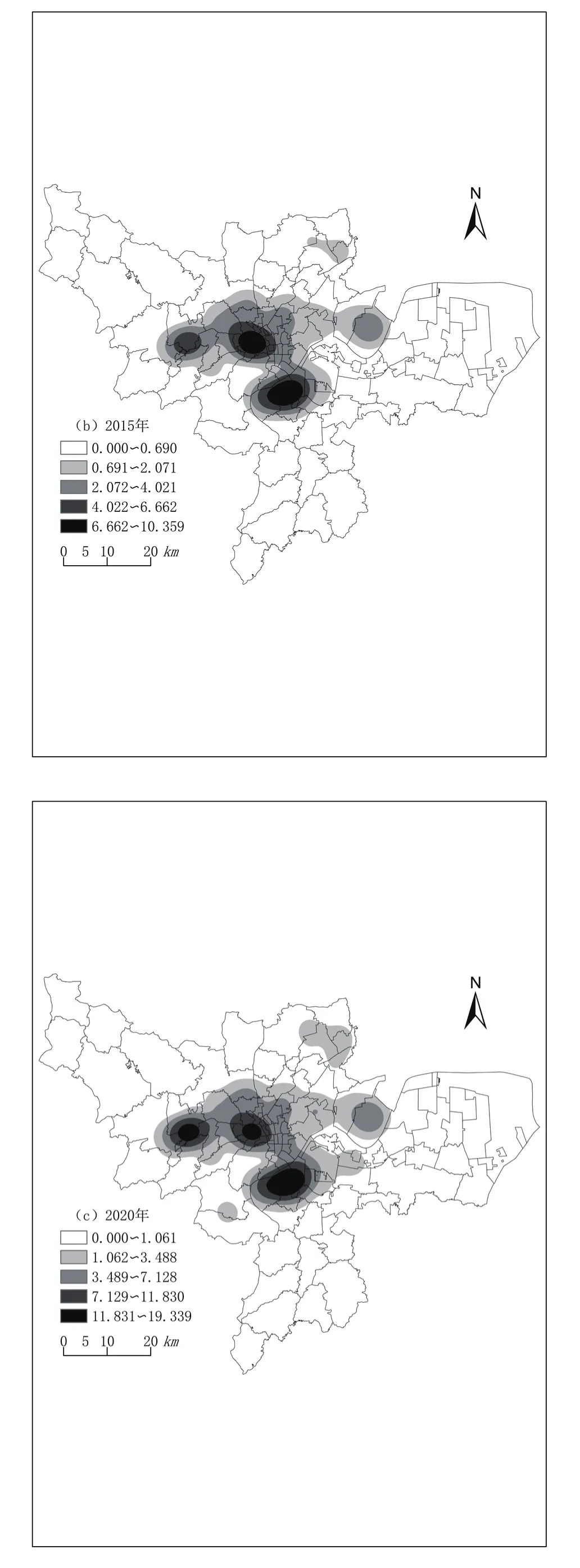

从企业集聚效应来看。如图1 所示,2010、2015、2020年三个研究时期杭州科技型初创企业整体的分布特征表现为以主城为中心,从中心向外围扩张的空间结构,并且空间演化规律存在明显路径依赖性,集聚规模随着时间推移不断扩大,在2020年逐渐形成三核心的片状分布格局。

图1 杭州市科技型初创企业空间核密度分布

2010年,科技型初创企业的格局表现为单核单星,主要集中在西湖区,集聚度最高的区域在以翠苑、古荡街道为核心的文三西路社区,为科技型初创企业提供必要人才市场与技术环境。此外,滨江高新创业区长河街道也具有明显的集聚现象,该区域拥有滨江高新软件园为代表的创业基地,可为科技型初创企业的创立提供技术创新支撑。

2015年,科技型初创企业的格局表现为双核双星。西湖区科技型初创企业集聚范围有所缩小,而滨江高新创业区表现相反,集聚范围、规模明显扩大,与西湖区形成“双核心”态势。同时,钱塘区的金沙湖板块以杭州经济技术开发区为中心也有明显的集聚趋势;余杭板块,随着位于仓前街道的杭州城西梦想小镇、未来科技城等的建立以及阿里系企业迁往位于余杭区文一西路阿里园区,由此形成了余杭仓前集聚区。

2020年,西湖区集聚范围逐渐扩大,不断向余杭区、滨江区延伸,随着连接带的不断拓宽,合并成1个片状、3个核心区的“T”字形分布结构,分别是西湖集聚区、余杭集聚区以及滨江集聚区。余杭集聚区核心文一西路创业群随着杭州城西科创大走廊打造,以创业小镇为依托,成为科技型初创企业的第三大活跃区。

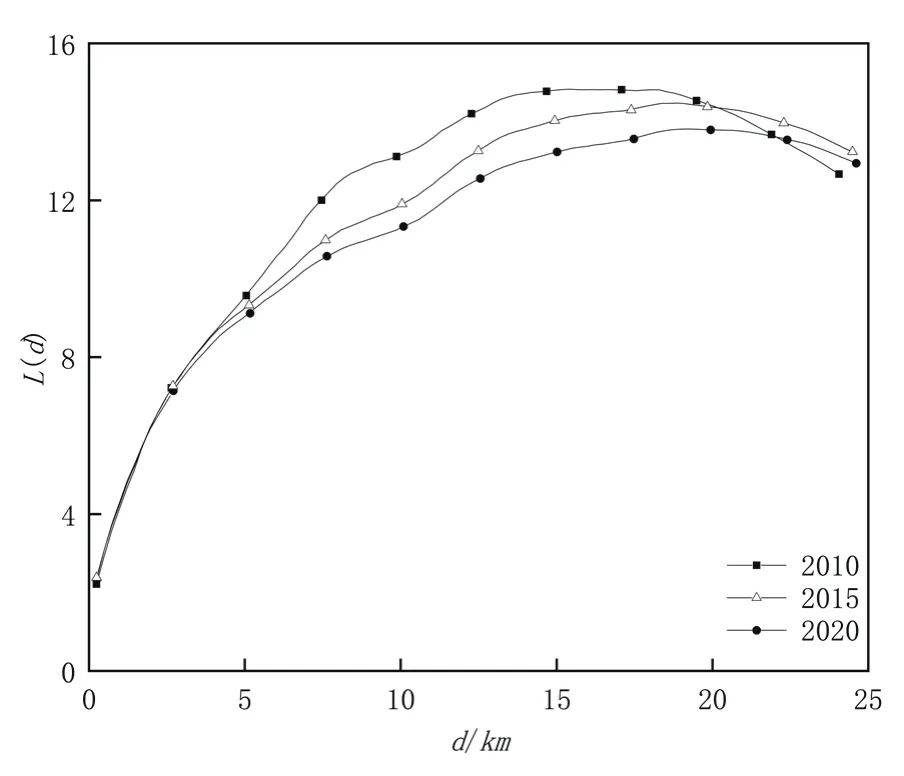

3.2 空间集聚尺度效应分析

如图2所示,2010、2015、2020年3个观测时期杭州科技型初创企业在距离为0~25 km的范围内集聚,L(d)指数不仅都高于模拟的最大值,同时通过了显著性检验,这些说明了杭州科技型初创企业具有明显空间集聚的特征。尽管变化态势均呈现先升后降的倒“U”型,但不同的观测期峰值以及对应的距离存在一定差异,3个观测期达到集聚峰值的距离分别为18.29、18.86和19.20 km,对应L(d)峰值分别为14.82、14.48和13.82,该结果显示集聚峰值对应的距离随着时间的推移在不断扩大,而集聚峰值逐渐下降趋于平稳,这表明杭州市科技型初创企业集聚范围在不断向外扩张,集聚中心强度趋于饱和,随着外围区域的区位条件提升,初创企业可以在更广的范围内选址。该分析结果与核密度图所展示的结果相符。

图2 2010、2015、2020年杭州市科技型初创企业多尺度下空间分布格局

3.3 杭州市科技型初创企业区位选择分析

3.3.1 条件Logit回归模型

采用条件logit回归模型分析初创企业区位选择的影响因素,借助ArcGIS软件将研究空间分割成2 km×2 km的格网,将网格作为研究的基本空间单位,初创企业的区位选择基于综合最优效用原则。分别以2010年以前、2011—2015年和2016—2020年三个时期企业选择网格作为被解释变量,将解释变量分为制度、集聚、区位三类要素,建立条件Logit回归模型,将选择网格和拒绝网络分别赋值,前者赋值1,后者赋值0,由于被拒绝网格数量过多,在拒绝网格中随机抽取5个网格进入模型[15]。最后,三个观测期分别有 836×6、2 053×6 和 2 525×6 条数据进入回归模型。

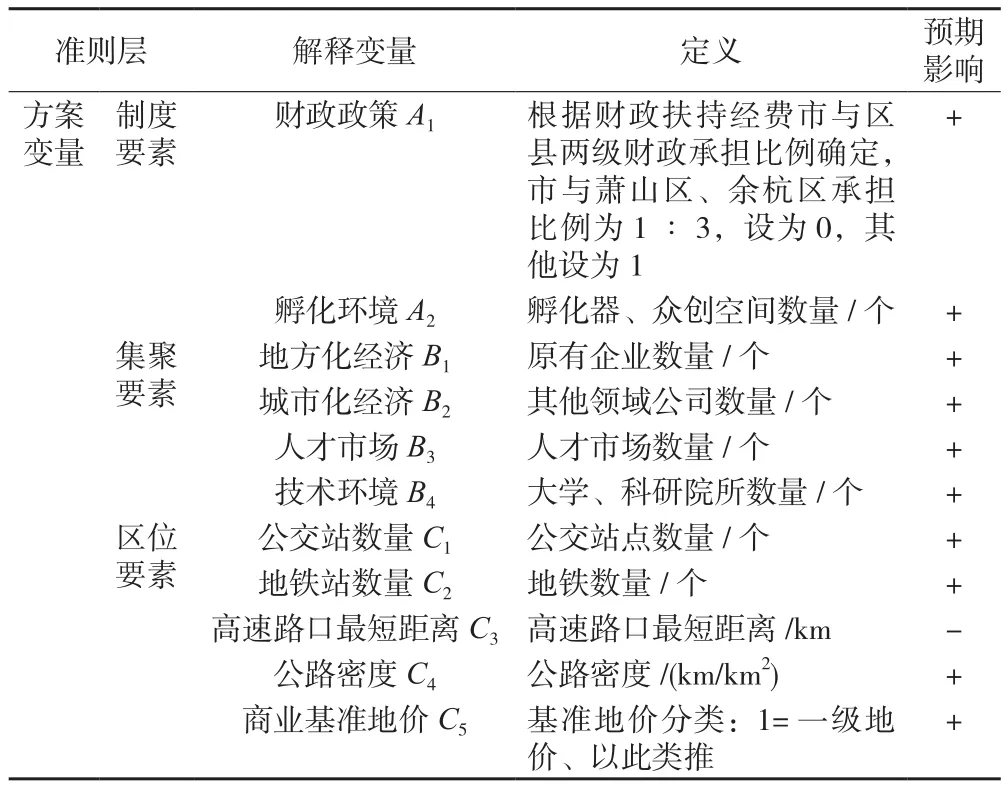

3.3.2 解释变量

Zhu等[16]、余明桂等[17]认为政府财政政策能够促进了企业研发投入及产出,吸引更多的企业落户。政策支持下建立的孵化器、众创空间等孵化环境对初创企业有显著的积极影响,能够给企业入驻提供优质创业资源服务,更好地规避风险[18]。

一定程度上集聚经济对企业区位选择具有显著促进作用,即集聚经济能够吸引初创企业的进入。Stuart等[19]认为地方化经济与城市化经济均显著影响着企业的区位选择,集聚经济能有效吸引初创企业在集聚区域创立。年猛等[20]认为城市化经济有利于吸引制造业初创企业的进入。Bade等[21]分析发现高新技术企业空间分布与已有同类企业和高校、研究所相邻。

区位要素是网格间差异的主要影响方面之一。因此,本文选取地铁、公交数量、距高速路口的最短距离、公路密度、商业基准地价五个变量来衡量网格区位优势[22-23]。

表2 杭州市科技型初创企业区位选择解释变量定义及预期影响

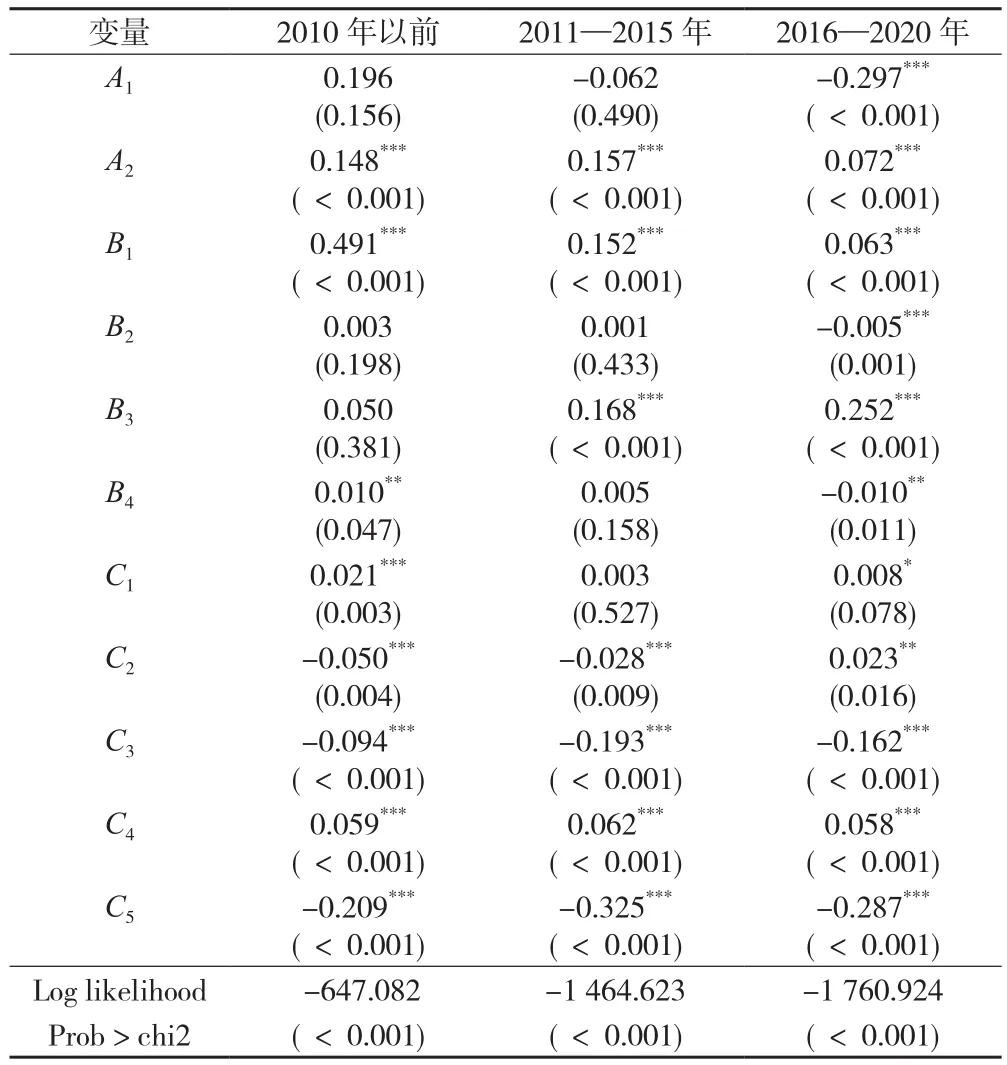

3.3.3 整体模型实证结果分析

本研究使用Stata软件进行多重共线性诊断,结果显示不存在多重共线性。再分别对三个时期杭州科技型初创企业的区位选择进行条件Logit回归,分析不同时期杭州科技型初创企业区位选择的主要影响因素(见表3)。由表3可见,回归模型调整后的R2分别为0.568,0.602,0.611。回归模型整体显著性均达到 0.000,拟合优度良好,回归结果可信。

表3 杭州市科技型初创企业区位选择驱动因素模型估计结果

财政政策变量仅在2016—2020年期间在1 %的置信水平下显著,且为负相关,随着杭州市各区协同发展,主城区与余杭、萧山等区差距逐渐减小,城西科创大走廊的打造,企业也倾向于余杭集聚区入驻,这与核密度的结果相符。孵化环境变量对三个时期内科技型初创企业的区位选择均在1%的置信水平下表现出显著正向影响,系数分别为0.148、0.157、0.072,表明杭州科技型初创企业对孵化政策红利的需求较高,在区位选择上与政策扶持下孵化器、双创空间、高新技术园等孵化空间的分布表现出了一致性。科技型初创企业空间分布格局的形成依赖于原有同类企业,三个时期内地方化经济变量均在1%的置信水平下显著,表现出显著的正向影响,系数分别为0.491、0.152、0.063, 说明科技型企业之间具有明显的正向关联效应,技术、规模、知识溢出等有利于吸引初创企业的入驻。2016—2020年期间地铁变量在1%的置信水平下由过去的显著负相关转化为显著正相关,说明初创企业逐渐重视办公环境所在区域的交通配套设施。在三个观测时期内高速路口最短距离,公路密度,基准地价等区位因素均在1%的置信水平下显著,说明科技型初创企业对于传统区位的要求依然重视,证明科技型企业更倾向于中心地区。

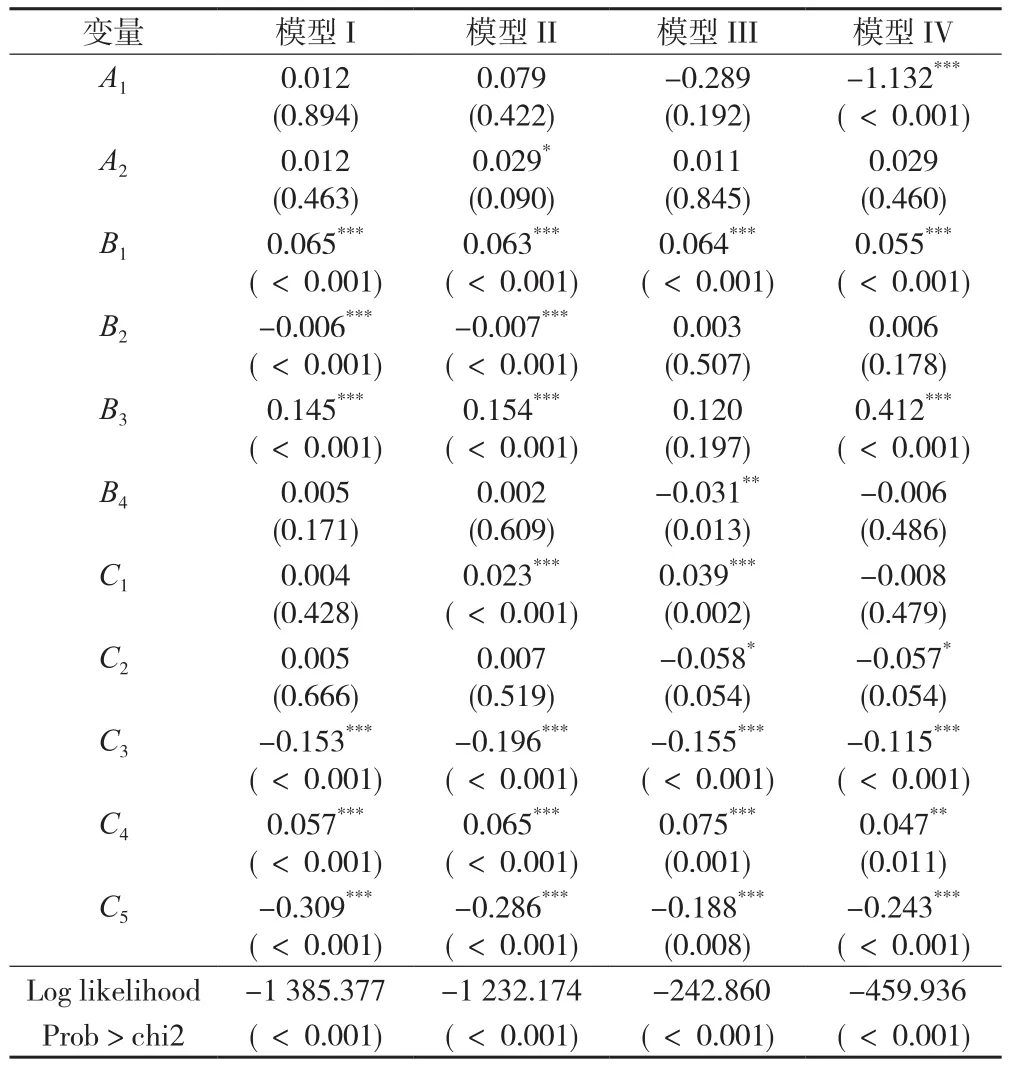

3.3.4 杭州市科技型初创企业区位选择的企业异质性分析

上文可以发现,整体模型中部分因素在三个时期表现出相反的相关性,进一步基于初创企业中主要的4种细分行业设置4个子模型(I-科学研究和技术服务业,II-信息传输、软件和信息技术服务业,III-零售批发业,IV-制造业),分别探讨不同细分行业科技型初创企业空间的形成机制,获得如下回归结果(见表4)。同样,对所有解释变量进行多重共线性诊断,结果表明不存在多重共线性。回归模型调整后的R2分别为0.625、0.694、0.550、0.371,回归模型整体显著性均达到0.000,回归结果可信。

表4 杭州市科技型初创企业区位选择驱动因素的子模型估计结果

首先,细分行业中各企业数量占比相差较大。2020年杭州市初创企业中信息传输、软件和信息技术服务业占比最大,为41.58 %,科学研究和技术服务业以及零售批发业占比分别为38.12 %、5.56 %。制造业占比仅7.54%,而上海市制造业占科技型企业比例达到62.9 %[24],这与地区支持以及地区资源存在较大关联。

总体而言,4个子模型地方化经济、高速路口距离、公路密度以及基准地价等变量表现均为显著,与整体模型结果一致。而对于财政政策、孵化环境、城市化经济、技术环境、公交、地铁等变量,4个子模型细分行业的空间选址偏好各有不同,进一步印证了整体模型不同时期的差异性。

具体而言,地方化经济对4个细分行业均表现为显著正相关,这与科技型初创企业整体模型的结果一致,说明原有科技型企业对区位选择有指导作用,但是相关系数较小,这可能由于区域同类型企业竞争激烈,企业集聚的门槛效应导致集聚产生负向影响,企业在区位选择时会主动规避所在行业中专业化程度较高的地区入驻,这也验证了整体模型在2016—2020年期间的地方化经济相关系数表现为降低。孵化器仅对信息传输、软件和信息技术服务业的影响显著,说明相对孵化政策,科技型企业对集聚要素的重视度更高。城市化经济对科学研究和技术服务业以及信息传输、软件和信息技术服务业表现出显著的负相关,表明区域多种产业结构的集聚导致区域劳动力成本的上升,并伴随着各项资源的竞争,进一步验证了在整体模型中2016—2020年期间城市化经济表现为显著的负相关。技术环境对制造业以及零售批发业为负相关,这与科技型初创企业整体模型的结果一致,而科学研究和技术服务业以及信息传输、软件和信息技术服务业表现为正相关,两者更需要获取区域内的知识和技术溢出效应来激发创新创业潜能。公路密度、高速路口距离、基准地价对4个细分行业均表现为显著,与整体模型结果一致,科技型企业为保证服务质量以及时效要求,并得益于产品、服务的高附加值,企业拥有较强的空间竞租能力,地价租金对其影响较小,因此更倾向于城市中心,而制造业其本身的固定成本属性,并没有与受到租金的影响,表现出应有的逆中心化,可能是随着数字化转型对产业升级的正向作用,杭州科技型制造业主要集中在计算机设备、特种设备制造等高端领域,而传统制造业已逐渐向临安、建德等地转移。

4 结论与建议

本研究使用杭州市2005—2020年科技型初创企业数据,借助核密度估计法、Ripley'sK函数以及条件Logit回归模型等方法,在分析杭州科技型初创企业时空演化格局和集聚效应的基础上,并基于网格空间尺度的视角,研究影响科技型初创企业以及其细分行业在区位选择的因素,结果如下:

第一,从时空演化格局来看,观测期内杭州科技型初创企业存在显著的空间集聚现象,且集聚范围逐年扩大。在空间集聚强度上,Ripley'sK函数分析结果表明,大约在25 km范围内出现明显集聚,但集聚中心强度趋于饱和。杭州科技型初创企业的空间分布格局从 2010年竞争割裂的块状分散逐渐演变为2020年的片状集聚分布格局。2016—2020年期间,初创企业由西湖区(翠苑、古荡等街道)往西向余杭集聚区(仓前、五常等街道)延展,往东南向滨江集聚区(长河、西兴等街道)延展形成三大核心区域,而位于钱塘区的杭州经济技术开发区形成次一级的集聚区。分析杭州科技型初创企业的空间演化特征发现,其区位的主要选择仍旧是集中于城市的主城区域及其周边,表明技术密集型行业与城市中心的选址有关,技术要求越高的行业越喜欢把选址放在城市中心。

第二,网格尺度下政策要素、集聚要素和区位要素均是杭州科技型初创企业区位选择的重要影响因素,但不同时期有较大差异。三个研究时期杭州市科技型初创企业都受到孵化环境、地方化经济、高速路口最短距离、公路密度、基准地价五大因素的显著影响且相关性一致。观测期内科技型初创企业在区位选择上受政策影响较大,与政策制定下孵化空间的分布表现出一致性,因此政府导向对科技型初创企业区位选择的重要手段在于双创空间、高新技术园的建立。此外,相对于孵化环境、地方化经济等影响因素,公交、地铁等公共交通因素并没有表现出连续的显著正相关,表明公共交通因素并不是科技型初创企业区位选择时重点考虑的因素,这与早前学者的研究结论存在明显差异,表明在不同区域之间科技型初创企业区位选择时的主要影响因素存在较大差异,体现了科技型初创企业在区位选择上的特殊性。

第三,进一步基于初创企业占比较大的四个细分行业设置4个子模型(I-科学研究和技术服务业,II-信息传输、软件和信息技术服务业,III-零售批发业,IV-制造业),分别探讨不同行业科技型初创企业空间的形成机制。研究发现在4个子模型中,各行业的空间选址偏好各有不同。孵化器仅对信息传输、软件和信息技术服务业的影响显著,表明相对孵化环境,科技型企业对集聚要素的重视度更高,更需要获取区域内的知识和技术溢出效应来激发创新创业潜能。而城市化经济、技术环境变量对信息传输、软件和信息技术服务业与科学研究和技术服务业表现的相关性与制造业以及零售批发业的相关性均表现为相反,进一步验证了科技型初创企业不同细分行业下区位选择的异质性。制造业并没有与受到租金的影响,表现出应有的逆中心化,主要因为杭州聚焦于互联网+、生命医药、新材料三大高地,在数字经济助推产业转型升级的正向作用下,科技型制造业主要集中在计算机设备、特种设备制造等高端领域。

创新是引领发展的第一动力,科技自立自强是国家发展的战略支撑。面对日益复杂的国际发展环境以及新一轮科技革命和产业变革机遇,政府在加快实现高水平科技自立自强、促进区域经济高质量发展时,可以考虑以下建议:一方面,科技型初创企业创新环境的建设非常重要,需要持续优化区域创新环境,孵化器作为初创企业的港湾,有专业服务、规避风险等益处,因此孵化空间的建立是政府引导科技型初创企业区位选择的重要抓手,在引导初创企业入驻时,政府需要因势利导,充分考虑区域集聚要素,合理配置资源,选择合适的创新投入强度、最优化的资源利用效率,整合推进孵化区域内的资本、技术、人才、服务等资源,加强政策扶持以及财政补贴,打造一个要素高度集聚、配套设施先进、功能完备的孵化空间;另一方面,需要根据科技型产业及其细分行业集聚的发展趋势,结合企业的异质性,有针对性地制定政策支持,对于科学研究和技术服务业以及信息传输、软件和信息技术服务业,应加强科技研发投入,促进区域内专业化程度,提升企业技术创新溢出效应;对于零售批发业和制造业,应重视服务体系建设,建立多元化的市场运行机制,促进区域内产业的多样性,在数字经济的加持下,加速产业转型升级。