楼适夷:从钱庄走出来的著名作家翻译家出版家

2023-02-21俞栋

俞 栋

1932年夏秋之间,鲁迅与陈赓将军曾有过两次会晤。这在党史上无疑是件大事,因为它证明了鲁迅与中国共产党的关系,既表明了党对鲁迅的真诚关怀与信任,亦印证了党与鲁迅是休戚相关的。其时,红军正在陕北与敌人浴血奋战,党派陈赓向鲁迅传达武装斗争胜利之喜讯,意在鼓舞于白区坚持斗争的同志。从此,一文一武两条战线相结合,中国革命斗争的面貌为之一新。而关于这两次会晤的第二次见面却鲜有人提及,原因就是当时只有一人在旁。此人正是从钱庄走出来的革命文艺家——楼适夷。

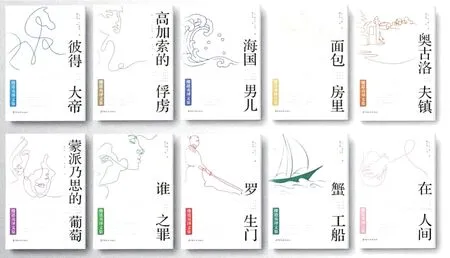

楼适夷(1905-2001),原名锡椿,又名建南,笔名适夷,浙江余姚人,著名作家、翻译家、编辑出版家,解放后曾任人民文学出版社副总编辑兼副社长和中国作家协会理事、主席团顾问、名誉副主席等,还先后担任过中国外国文学学会常务理事、副会长、名誉理事,中国翻译工作者协会副会长,郭沫若著作研究会、鲁迅著作研究会委员,全国出版工作委员会委员等职。著有《第三时期》《话雨录》《适夷诗存》等;译有《苏联童话》《在人间》《罗生门》等,鲁迅称其翻译作品“没有翻译腔”。

由于楼适夷的父亲长年在上海经营钱庄,家境尚可。他自小随母亲和祖母在余姚老家,5岁开蒙、祭孔,6岁入余姚私立实获小学。因父亲身体不佳,希望孩子能早日继承己业,孝顺的楼适夷只得放弃学业,在13岁那年赴沪进入父亲任经理的征祥钱庄当学徒(一般需要三至五年),珠算、书法、甄银1练习如何甄别各种银锭、银元、银块成色。、记账、跑街、收账等逐一学起……这种学徒制度是旧时钱庄培养人才的主要途径。大多数钱庄的经理、协理等管理者若无学徒经历,不仅很难得到同行的尊重,而且也难以获得庄内员工的信任。遗憾的是,就在其17岁即将满师之际,父亲却因肺气肿久治不愈而去世。家庭变故,世态炎凉,他只能另择去处,到益慎钱庄当了名伙计,不久又转投鸿丰钱庄。1925年3月,上海正大商业储蓄银行21925年3月开业,1935年金融风潮倒闭,股东荣宗敬,叶鸿英等,董事长叶萌三。开业。楼适夷经人推荐从传统的钱庄“跳槽”到这家现代银行,主要从事文案工作,前后干了两年多时间,直至1927年奉命返乡任中共余姚县首任支部书记3他于1925年参加中国共产主义青年团,1926年转为中国共产党党员,1948年重新入党。,领导当地工农运动。

如果仅仅将楼适夷视作一位为生计而奔波的钱庄学徒或金融从业者,那就大错特错了。其实,他很早就从事文艺创作和革命活动,是钱庄业和银行业的革命青年之一,不仅担任过早期闸北部委银行支部的支部书记4资料显示,1925年上半年,上海地区已建立了26个支部,有党员297人。中共上海地委下属党组织中,已有“金银业支部”,梁茂康任书记。1926年9月,上海出现了“银行支部”,楼建南(即楼适夷,楼建南为其曾用笔名)任闸北部委的银行支部书记。,在上海地方党组织建设中发挥了先锋作用,而且其很多作品和译著都是在颠沛流离的革命斗争之余完成的。楼适夷进入钱庄的翌年爆发了“五四运动”,他除了积极参加群众游行、抵制日货外,还与一位意气相投的麻袋店伙计共同创办了宣传新思想的小报,并认识了何公超、邵力子、瞿秋白、成仿吾、郭沫若等人。在他们影响下,楼适夷阅读了《新青年》《新潮》等大量进步书籍,开始文学创作,在《创造日》《洪水》等刊物上发表作品,又经同乡介绍参加了上海通信图书馆5上海通信图书馆最初只是一个上海钱庄业和银行业青年职工互助性的读书团体,后来随着规模的扩大,逐渐变成一个对外开放、专门介绍新文化新思想的图书馆。工作,从而接触到中国共产党的秘密刊物《向导》《中国青年》等,并由此结识了当时在商务印书馆工作的陈云同志,思想有了质的飞跃,在进入上海正大商业储蓄银行那年加入了共青团组织,次年转为中共党员,任通信图书馆支部书记,参加了上海第一、第二次武装起义,后受党的委派回家乡余姚工作。

大革命失败后,楼适夷回到上海,与阿英(钱杏邨)共同创办文学团体“太阳社”,任中共党支部委员,并开始自学世界语,尝试用世界语翻译一些苏联与东欧文学作品。1927年10月,鲁迅到上海,党以上海济难会名义设宴欢迎,这也是楼适夷第一次见到仰慕已久的鲁迅。1928年入上海艺术大学,后经组织批准赴日留学,专修俄罗斯文学,并参加了中国左翼作家联盟(以下简称“左联”)东京分部,继续从事左翼文化活动和文学创作,在《太阳月刊》《拓荒者》及鲁迅主编的《语丝》《萌芽》等刊物发表文学作品,其中代表作《盐场》6发表于1930年《拓荒者》二期。得到鲁迅和茅盾的好评,并出版了短篇小说集《挣扎》《病与梦》、中篇小说《她的彷徨》和译著《桥》《但顿之死》等。1931年春,他从日本回到上海,加入“左联”,任党团宣传委员,负责编辑“左联”机关刊物《前哨》(后改名《文学导报》7因《前哨》创刊号推出“左联”五烈士柔石、胡也频、殷夫、李伟森、冯铿的纪念专辑而被查禁,改名为《文学导报》,共出刊8期。)。同年5月受党的委派,作为“左联”代表,参与《文艺新闻》8《文艺新闻》于1932年5月因受当局干扰和压迫停刊。的编辑工作,使该刊成为“左联”有影响力的外围刊物。“九·一 八” 事变后,他积极投身抗日宣传活动,创作了通俗易懂、妇孺皆知的唱词《亚细亚的饥饿大众》,同时写出了《S·O·S》《活路》等剧本,在上海、北京、天津等地演出数百场之多,极大地鼓舞了民众的抗日热情。1932年1月,日军进攻上海期间,其以《文艺新闻》记者名义参加战地工作,组织民众捐款、捐物,还与左联作家冯雪峰、郑伯奇、丁玲等到前线慰问抗日将士。同年底,为筹备远东反战大会,受党的委托东渡日本,与日共取得联络,后任上海“反帝大同盟”党团书记。此间,曾两次奉调江苏省委短期工作,先后创办、编辑党刊《大陆新闻》(日报)和《斗争》。因筹备远东反战会议,楼适夷不幸遭国民党特务跟踪绑架,被囚禁于南京中央军人监狱。在狱中,他不仅不接受国民党的劝降,还因“阻止别人自首”而被判处无期徒刑,甚至利用让其编写识字课本和翻译《德国军事法典》之机,秘密翻译了高尔基的《在人间》《我的文学修养》等进步文学作品。“七七”事变后,他被营救获释,前后在狱中度过了三年十个月。出狱后经短暂休养,又应郁达夫之邀,赴福建协助郁编辑《文救周刊》和《救亡文艺》,只一个月时间就被国民党当局盯上,被迫离开。1938年初,他到武汉进《新华日报》编副刊,同年5月当选为中华全国文艺界抗敌协会理事,任协会宣传部长,在老舍主持下编辑《抗敌文艺》,并参与合办《少年先锋》杂志。后又赴香港协助茅盾编《文艺阵地》,一度代理主编,还与蒋锡金、叶君健(马耳)共同编《大路画报》,主要报道八路军新四军抗战情况,面向南洋发行;与香港大学教授、作家许地山等在《大公报》上创办副刊《救亡文艺》。由于主持筹备成立“中华全国文艺界抗敌协会香港分会”引起港英当局注意,被迫于1939年6月离港返沪,除继续编辑《文艺阵地》外,还参与主编《大陆月刊》《奔流新集》91941年,与许广平、满涛、蒋锡金等共同编辑,只出版了两辑,第一辑题《直入》,第二辑题《横眉》。是年12月,日军进入租界就停止了。许广平被日军逮捕。月刊。此间,他出版了《科学的艺术论》《苏联文学与艺术》《彼得大帝》《老板》等译著近10种。1944年底,其根据党的安排赴浙东抗日根据地四明山,任根据地文教处副处长,做了大量反战宣传工作,创办日文版《解放周报》,对瓦解日军军心影响甚大,许多日军官兵因读了该报而主动投降。抗战胜利后,他随军队撤至淮阴,任《新华日报》(华中版)编委,主编副刊;1946年回沪任《时代日报》副刊编辑,参与合编全国文协机关刊物《中国作家》;1947年绕到台湾到达香港,参与创办《小说》10该刊名义上由茅盾主编,实际上由楼适夷和周而复负责,楼主持具体日常工作。月刊;新中国成立前夕,作为香港代表参加了在北京召开的第一次全国文学艺术工作者大会,当选为中华全国文学工作者协会(简称“文协”)111953年10月,“文协”改称为“中国作家协会”。理事,并留北京任“文协”外委会副主任和新华书店编辑部副主任。

中华人民共和国成立后,楼适夷出任出版总署编审局通俗读物处副处长,1950年冬参加抗美援朝。在任东北军区后勤部政治部宣传部部长期间,多次率文工团在吉林、黑龙江等地的工厂、医院慰问工人、志愿军伤病员和医务人员,还两次赴朝鲜前线了解、检查后勤供应保障情况,曾任东线长津湖第三次战役的分组组长。1952年,他被任命为人民文学出版社副社长兼副总编辑,并担任《译文》《世界文学》等刊物编委。不能忘却的是,从上世纪50年代初起,他便筹划全面系统介绍外国文艺理论著作和外国古典文学名著。在其主持人民文学出版社编译所工作期间,曾组织老专家、老编辑,大量编注我国优秀古典文学著作,翻译外国文学名著;1958年他还一度任作家出版社副社长兼总编辑,为该社的建立做了许多开创性、奠基性工作。文革期间虽受到冲击,被下放到干校监督劳动,但他始终坚信党、坚信人民,从未屈服,初心不改。1978年平反后,继续回人民文学出版社任顾问,次年提出创办《新文学史料》杂志,并亲自制定办刊方针和规划,不顾年迈为文学事业、出版事业继续发挥自己的光和热,直至1986年离休。

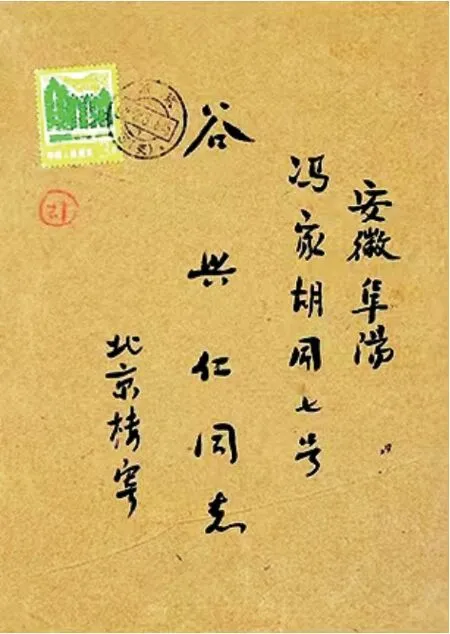

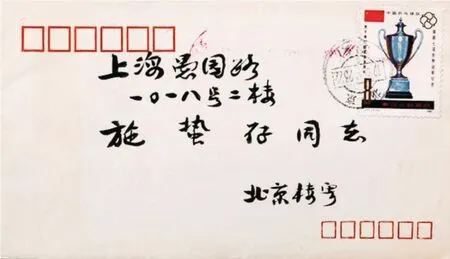

文化之邦、翰墨之乡的江浙地区,自古多出文人、商贾和金融家,且其大多善书通艺。楼适夷不仅是著名的作家、翻译家和出版家,创作、翻译、编辑了诸多优秀的文学作品,而且书法造诣也极高。可惜的是,那些不朽的著译掩盖了他那娟秀、雅致的书法,更淹没了他那学书的经历和曾经为此所费的心力与所下的功夫。事实上,观其经历和留下的墨迹,我们大致可以“勾勒”出他的学书历程:5岁开蒙即习字,朝摹夕临,每日百字,日积月累,打下了坚实的书法基础;后来辍学进入钱庄和银行,这一行对从业者书法水平的要求则更高,与科举制度下催生的“馆阁体”类似,钱庄也有“记账体”(笔者就曾见过不少钱庄和银行的老账本,其书法水平委实不逊于甚至超过今天的专业书家),不仅仅要求端正易识,而且还要美观大方,且具有一定的书写速度,难度不低;数十年的写作、翻译、编辑改稿,提管操翰更是必备的看家本领,无须赘述。其实,由于传统文化底蕴深厚,地处沿海交通便利,资本主义萌芽较早,经济金融发达,在江浙地区像楼适夷那样非主攻书画的文人书家、金融书家很多,他们无疑是近百年非专业书家中的精英群落。尤其是废止科举与新学倡兴,以及现代邮政的发展与印刷出版物的增多,大大促进了书法的个性化,各不相同的人生磨砺定会在书风中有所反映,最终形成百花齐放、竞相争艳的书貌。

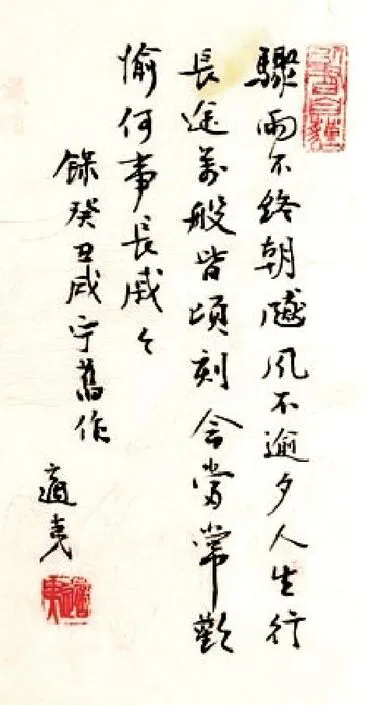

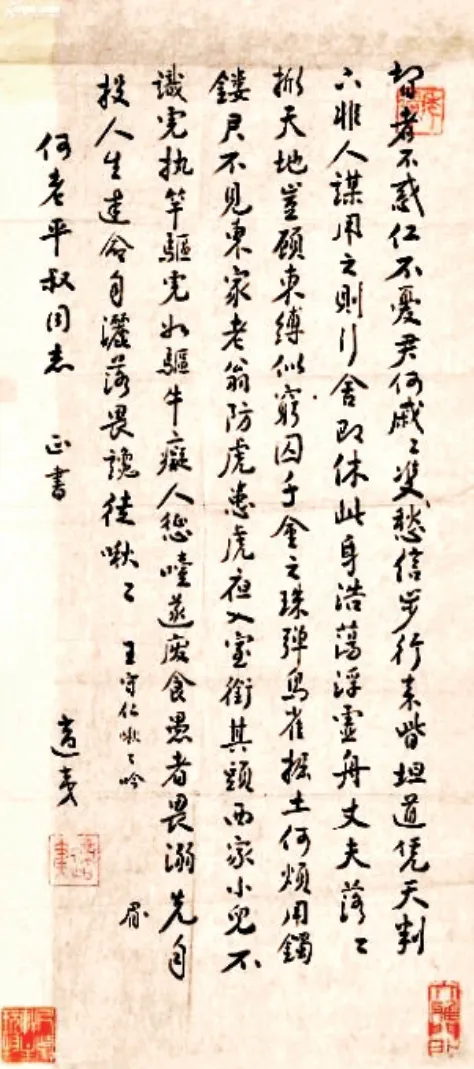

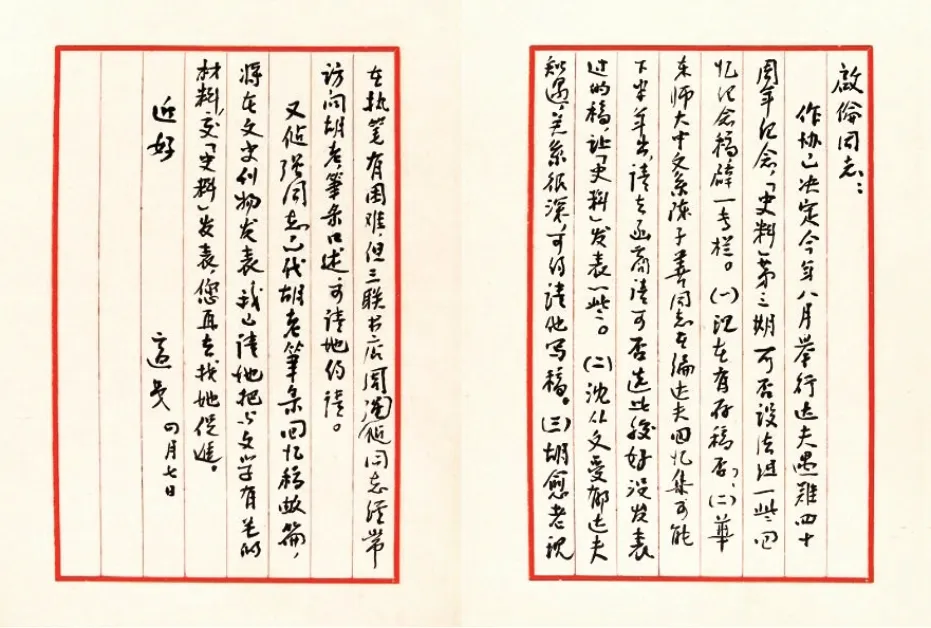

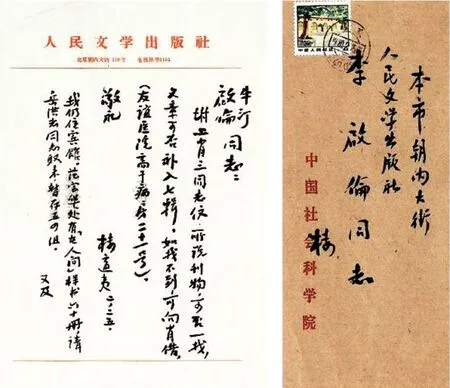

“书贵瘦硬方通神”(杜甫语)。若论非专业书家中的“瘦硬”者,楼适夷算得上是一家。有人评价说,其书法与众不同,举重若轻,条理清晰,线条瘦硬、流畅,从不拖泥带水。这样的评价十分中肯。他的书法结体舒展雅致,虽入笔轻盈,线条纤细,但却细而不弱,非常秀挺而富有弹性与张力。其书风可谓典型的学者型书法,绝无躁气,从容温厚,文雅含蓄,却不失流畅与飘逸,内在的气韵与格调印证了“腹有诗书气自华”的古训,观者从他的书法线条里,亦莫不感受到了那种儒雅、隽秀、超逸的气息。需要指出的是,楼适夷的书法水平十分稳定,虽各阶段略有变化,然无论信函、书稿,抑或便签、明信片,但凡所见之作几乎均可称之为佳作。这点与一般的非专业书家有很大的不同,因为大多数非专业书家的不同阶段、不同书体、不同场景、不同形制的作品之间差距实在太大了,以致评论家或后人因所见作品不一而对其评价悬殊,甚至大相径庭。

虽然书法界很少有人知道楼适夷,也没有人关注和研究其书法。但笔者由于长期以来研究金融书法家,这些非专业书家的经历及其作品的精彩程度,一次次颠覆了笔者对书家、书法的认知。楼适夷的书法是极具法度的,最常见的是洒脱的行书,有时也会行、草相掺,尽管尺幅较小,字也不大,然结体宽博,明快大气;精工细挺的中锋点画为主,此起彼伏地镶嵌着少量粗重的短画,横、竖画无论多细,头尾均不露锋,即便细若发丝也总力透纸背,而撇、捺的收笔却时有出锋,略带隶意;笔法精到,方圆兼施,折角处感觉不到锋颖之调转,但调锋的动作绝无省略,一刹间已尽在其中;字间的萦带、疏密一任自然,字的大小、开合交织穿插,笔画的向背与角度随机生发。最难得是,通篇的视觉感受丰富却不凌乱,竭尽变化却不失统一,且如许众多之妙均以一气呵成之势成就,腕底犹如神助,从不刻意求佳。无可否认的是,作为非专业书家的楼适夷,其他书体的作品很少,笔者曾见过一件草书条幅,亦是其为数不多的可称之为“创作”的作品,而非实用性文本,写的是“志不强者智不达”。这则墨迹无论下笔的轻与重,还是字形的大与小,亦或是章法的疏与密,都“有意识”地追求一种对比乃至冲突,作品的节奏感韵律感极强,而又高在让人丝毫不觉得其张扬或造作。因为通篇气息是温缓而内敛的,连一些绕笔、钩笔的中段亦十分饱满,末梢又自觉归向行脉中心,以致“气”与“神”自然中含;甚至撇、捺也普遍含蓄,遂生散逸与虚灵之境。由此可见,其书风一直是朝着“蕴藉”自然嬗变的。总之,与鲁迅、巴金、柳亚子、朱自清那路任笔为体、聚墨成形、以个性取胜的文(名)人字截然不同,楼适夷的书法是讲规矩、有来历的,虽然这种路数的得失还有待思考,但其终究留下了一批精雅之作,进而成为非专业书法的一种类型,这是不争的事实。

当然,也有人认为,楼适夷这类非专业书家的作品成功率往往不高,因为他们没有艺术创作的理念和意识。这就需要我们从两个方面辩证地来看:一方面,据笔者经验,文人墨迹除题签、对联、扇面之类或有重写数遍而选其优者用以赠友、付印外,其它绝大多数文(诗)稿、日记、题词等多为一挥而就、一遍即过。盖文人、金融家挥毫多重内容或实用,主要追求的是词能达意且文采风流,而对书法的形式尤其是行气、章法、钤印等,往往并不在意,即兴挥就,即便有若干败笔,亦照旧使用,极少重写,择优存世,故难免有草率之作。反观,专业书家则往往意在笔先,充分酝酿,几经构思,同一内容,反复书写,焉能不出精品?如近代草书大家于右任1937年初冬应邀为《新华日报》题写报头时,四个字反反复复写了近20遍,这无疑是考虑到该报的重要性和影响力,以及自身在书界的名声名望而着意甚至刻意为之。另一方面,由于后人出于对文(名)人的纪念,往往会将其各种情境下的墨迹拿出来陈列或发表于世,旨在睹墨思人,或还原历史场景,或重现交游经历,通常不会也无意从书法和艺术的角度去做筛选,故难免将一些草率粗陋之作披露于世。

江左风流。近百年来,江浙地区金融从业者中文人、艺术家、杂家辈出,其墨迹品类繁盛、风貌纷呈,见性见情,从中大约可以领略到书者之人格与风采。尤其是在那个风雨飘摇、内忧外患的时代,他们挺立的身姿,傲然的风骨,都蕴含在这一笔一画中,令我等肃然起敬,由衷感慨:先生不朽!