ANIT诱导亚急性肝内胆汁淤积大鼠模型肝脏氧化应激水平及胆汁酸受体表达的变化

2023-02-21姚嘉明陈芝芸陈曦刘彬彬叶蔚王小奇张洁

姚嘉明 陈芝芸 陈曦 刘彬彬 叶蔚 王小奇 张洁

肝内胆汁淤积是由于多种原因引发胆汁的形成、分泌和(或)排泄异常,肝内胆汁酸和其他有毒化合物蓄积从而导致肝组织损伤的病理状态,临床上较常见。目前认为,氧化应激及胆汁酸代谢障碍与该病发病密切相关。使用异硫氰酸萘酯(ANIT)一次性灌胃是多年来国内外公认的大鼠急性肝内胆汁淤积实验模型,其肝功能及病理变化与人类相似,被用于各类机制研究及药效验证。但该模型发病过程为自限性,高峰在用药后48 h,较难应用于亚急性及慢性肝内胆汁淤积以及相关肝纤维化的研究。欧巧群等[1]报道采用低剂量ANIT间歇重复给药的方法成功建立大鼠亚急性肝内胆汁淤积新模型,作者采用该法亦成功建立该模型,并进一步分析肝脏氧化应激水平及胆汁酸受体表达的变化,以期为该模型的扩大应用及药物研究提供理论及实验依据。

1 材料及方法

1.1 实验动物 雄性SD大鼠48只,SPF级,体重130~150 g,上海西普尔-必凯实验动物有限公司提供,动物许可证号:SCXK(沪)2013-0016,在浙江中医药大学实验动物中心适应性饲养1周后开始实验。实验时间2016年1月至2018年12月。

1.2 主要试剂 ANIT由北京百灵威科技有限公司提供。TaKaRa MiniBEST Universal RNA Extraction Kit、PrimeScript™ RT Master Mix(Perfect Real Time)、SYBR® Premix Ex Taq™ II(Tli RNaseH Plus)由宝生物工程(大连)有限公司提供;总超氧化物歧化酶(T-SOD)、丙二醛(MDA)、谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-PX)、过氧化氢酶(CAT)由南京建成生物工程研究所提供。

1.3 分组及处理 48只SD大鼠随机分成正常组及模型组,各24只。模型组于第1天灌服1.6%ANIT(麻油配制)80 mg/kg,正常组以等量麻油灌胃,1次/周,连续4次,分别在第9、16、23天每组各处理大鼠8只。各大鼠于处理前晚禁食不禁水,次日上午空腹麻醉下腹腔静脉取血,分离血清检测肝功能;分离肝组织,部分在10%中性甲醛中固定行病理观察,其余肝组织存入-80℃待用。

1.4 检测方法 采用全自动生化检测仪检测血清总胆红素(TB)、总胆汁酸(TBA)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、γ-谷氨酰转肽酶(GGT)、总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)水平。采用HE染色光镜观察肝组织炎症、胆汁淤积情况。采用黄嘌呤氧化酶法(羟胺法)测定肝组织SOD活力,硫代巴比妥酸(TBA)法测定肝组织MDA含量,比色法测定肝组织GSH-PX和CAT活力;肝组织匀浆蛋白定量采用BCA法。采用荧光定量PCR法检测肝组织核因子NF-E2相关因子(Nrf2)、SOD1、SOD2、SOD3、CAT、法尼醇受体(FXR)、钠离子-牛磺胆酸协同转运蛋白(Ntcp)、胆盐输出泵(Bsep)、多耐药相关蛋白2(Mrp2)、多耐药相关蛋白3(Mrp3)基因mRNA表达。以β-actin作为内参,用相对表达量(2-△△Ct)衡量目的基因表达水平。

1.5 统计学分析 采用SPSS22.0统计软件。计量资料以(±s)表示,两组间比较采用独立样本t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 各组大鼠血清肝功能水平 第9、16、23 天,模型组ALT、AST、ALP、GGT、TBA、TBIL、DBIL、ALB与正常组比较差异有统计学意义(P<0.01),见表1~3。

表1 第9天两组大鼠血清肝功能水平的变化(±s)

表1 第9天两组大鼠血清肝功能水平的变化(±s)

注:与正常组比较,*P<0.01

组别 n ALT(IU/L) AST(IU/L) ALP(IU/L) GGT(IU/L) TBA(μmol/L)TBIL(μmol/L)DBIL(μmol/L) TP(g/L) ALB(g/L)正常组 8 50.62±8.53 156.50±21.32 227.50±61.02 1.25±0.46 25.27±27.36 1.30±0.32 0.67±0.28 50.88±2.25 29.86±0.80模型组 8 423.37±120.99*759.50±211.63* 972.50±94.61* 11.87±3.83* 659.55±143.91* 127.01±24.93* 107.67±20.82* 52.81±1.51 26.00±0.74*

2.2 各组大鼠病理组织学变化 正常组肝组织构造完整,肝细胞排布有序,无炎性渗出或胆管增生。模型组第9 天时见肝小叶构造被破坏,细胞肿胀,胆管四周的部位更显著,见点状和灶性坏死区,汇管区见炎症细胞浸润,胆管增生,细胞坏死脱落,部分胆管上皮细胞内见胆栓;第16 天模型组肝小叶构造被破坏、炎症反应及胆管增生仍显著;第23 天模型组肝脏构造部分显示不清,有显著的炎性细胞渗出及胆管增生。见图1。

表2 第16天两组大鼠血清肝功能水平的变化(±s)

表2 第16天两组大鼠血清肝功能水平的变化(±s)

注:与正常组比较,*P<0.01

组别 n ALT(IU/L) AST(IU/L) ALP(IU/L) GGT(IU/L) TBA(μmol/L)TBIL(μmol/L)DBIL(μmol/L) TP(g/L) ALB(g/L)正常组 8 36.62±4.68 161.75±22.48 193.50±58.57 0.62±0.51 29.72±38.79 1.18±0.59 0.85±0.45 54.57±2.99 30.40±1.76模型组 8 399.12±51.07* 726.00±147.23* 910.25±68.35* 10.87±3.64* 441.62±89.01* 123.67±21.95* 105.76±19.51* 54.66±1.73 26.21±0.78*

表3 第23天两组大鼠血清肝功能水平的变化(±s)

表3 第23天两组大鼠血清肝功能水平的变化(±s)

注:与正常组比较,*P<0.01

组别 n ALT(IU/L) AST(IU/L) ALP(IU/L) GGT(IU/L) TBA(μmol/L)TBIL(μmol/L)DBIL(μmol/L) TP(g/L) ALB(g/L)正常组 8 37.88±4.13 147.11±15.34 150.22±35.67 0.55±0.52 12.12±5.12 0.96±0.44 0.84±0.32 57.40±2.11 31.32±0.90模型组 8 647.55±108.82*976.87±201.85* 1,051±186.77* 11.37±2.32* 640.98±257.98* 121.07±37.64* 99.65±29.68* 57.52±2.72 27.18±1.06*

图1 亚急性胆汁淤积大鼠肝组织病理组织学变化(HE×100)

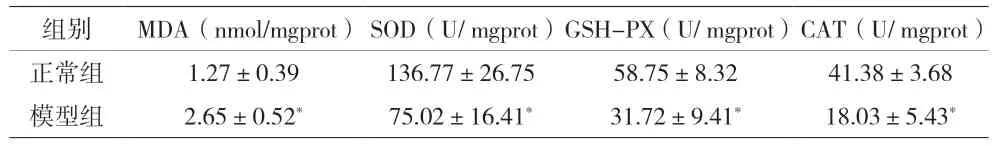

2.3 各组大鼠肝脏氧化应激水平 第9、16、23天模型组大鼠肝脏MDA含量均比正常组升高(P<0.01),而SOD、GSH-Px、CAT的活性比正常组明显降低(P<0.01),见表4~6。

表4 第9天两组大鼠肝组织氧化应激指标的变化[(±s),n=8]

表4 第9天两组大鼠肝组织氧化应激指标的变化[(±s),n=8]

注:与正常组比较,*P<0.01

组别 MDA(nmol/mgprot)SOD(U/ mgprot)GSH-PX(U/ mgprot)CAT(U/ mgprot)正常组 1.27±0.39 136.77±26.75 58.75±8.32 41.38±3.68模型组 2.65±0.52* 75.02±16.41* 31.72±9.41* 18.03±5.43*

表5 第16天两组大鼠肝组织氧化应激指标的变化[(±s),n=8]

表5 第16天两组大鼠肝组织氧化应激指标的变化[(±s),n=8]

注:与正常组比较,*P<0.01

组别 MDA(nmol/mgprot)SOD(U/ mgprot)GSH-PX(U/ mgprot)CAT(U/ mgprot)正常组 1.28±0.29 149.20±32.83 55.76±15.74 36.19±9.26模型组 3.24±0.35* 73.96±13.11* 26.05±8.71* 16.17±5.38*

表6 第23天两组大鼠肝组织氧化应激指标的变化[(±s),n=8]

表6 第23天两组大鼠肝组织氧化应激指标的变化[(±s),n=8]

注:与正常组比较,*P<0.01

组别 MDA(nmol/mgprot)SOD(U/ mgprot)GSH-PX(U/ mgprot)CAT(U/ mgprot)正常组 1.03±0.23 128.48±27.42 56.28±12.68 39.00±9.87模型组 3.40±0.74* 75.25±11.04* 26.77±7.78* 19.36±5.61*

2.4 各组大鼠肝脏氧化应激和胆汁酸受体相关基因mRNA的表达 第9、16、23天,模型组大鼠肝组织CAT、SOD1、SOD2、SOD3、FXR、Ntcp、Bsep、Mrp2 mRNA表达比正常组明显下降(P<0.05或P<0.01),Mrp3 mRNA比正常组明显增加(P<0.01);第16、23天模型组大鼠肝组织Nrf2 mRNA表达较正常组明显下降(P<0.01)。见表7~9。

表7 第9天时两组大鼠肝组织基因mRNA表达的变化[(±s),n=8]

表7 第9天时两组大鼠肝组织基因mRNA表达的变化[(±s),n=8]

注:与正常组比较,*P<0.01

组别 FXR mRNA Ntcp mRNA Besp mRNA Mrp2 mRNA Mrp3 mRNA Nrf2 mRNA CAT mRNA SOD1 mRNA SOD2 mRNA SOD3 mRNA正常组 1.09±0.40 1.00±0.08 1.20±0.67 1.05±0.32 1.04±0.31 1.02±0.23 1.03±0.28 1.01±0.19 1.03±0.28 1.13±0.50模型组 0.33±0.18* 0.33±0.15* 0.42±0.13* 0.50±0.15* 2.01±0.46* 0.81±0.21 0.41±0.15* 0.41±0.11* 0.41±0.06* 0.25±0.08*

表8 第16天时两组大鼠肝组织基因mRNA表达的变化[(±s),n=8]

表8 第16天时两组大鼠肝组织基因mRNA表达的变化[(±s),n=8]

注:与正常组比较,**P<0.01,*P<0.05

组别 FXRmRNA Ntcp mRNA Besp mRNA Mrp2 mRNA Mrp3 mRNA Nrf2mRNA CAT mRNA SOD1 mRNA SOD2 mRNA SOD3 mRNA正常组 1.04±0.31 1.11±0.22 1.24±0.96 1.06±0.41 1.21±0.89 1.04±0.30 1.02±0.24 1.04±0.31 1.02±0.22 1.03±0.29模型组 0.16±0.05** 0.18±0.06** 0.28±0.08* 0.38±0.13** 2.59±0.53** 0.53±0.13** 0.20±0.085** 0.33±0.09** 0.41±0.09** 0.26±0.06**

表9 第23天时两组大鼠肝组织基因mRNA表达的变化[(±s),n=8]

表9 第23天时两组大鼠肝组织基因mRNA表达的变化[(±s),n=8]

注:与正常组比较,*P<0.01

组别 FXRmRNA Ntcp mRNA Besp mRNA Mrp2 mRNA Mrp3 mRNA Nrf2mRNA CAT mRNA SOD1 mRNA SOD2 mRNA SOD3 mRNA正常组 1.01±0.15 1.02±0.22 1.00±0.09 1.00±0.12 1.03±0.29 1.00±0.12 1.02±0.21 1.02±0.22 1.02±0.21 1.14±0.68模型组 0.38±0.14* 0.45±0.19* 0.38±0.24* 0.46±0.15* 2.05±0.58* 0.65±0.18* 0.63±0.26* 0.32±0.11* 0.40±0.09* 0.30±0.13*

3 讨论

肝内胆汁淤积发病机制尚未完全阐明[2]。目前研究认为,肝细胞胆汁酸转运功能障碍及Nrf2所介导的氧化应激反应是发病的重要环节。FXR是胆汁酸的配体,故又被称为胆汁酸受体,其可通过调节胆汁酸转运体如Ntcp、Bsep及Mrp2基因的转录、表达来调节胆酸代谢过程[3]。上述胆汁酸转运体存在于肝细胞和胆小管的细胞膜上,共同参与完成胆汁的形成和分泌过程。另外,肝细胞窦面质膜上还存在一种胆汁酸转运体——Mrp3,生理情况下维持低表达,当发生胆汁淤积时表达水平明显升高,促进胆汁酸从肝细胞转运至血窦,因此,目前认为其是缓解胆汁淤积的一个代偿途径[4]。

Nrf2是调控细胞对抗外来异物和氧化损伤的关键转录因子,Nrf2缺失或激活障碍,可加重氧化应激源的细胞毒性,导致细胞功能障碍、凋亡甚至死亡。研究发现,Nrf2可被毒性胆汁酸激活,与抗氧化反应元件(ARE)相结合,启动Ⅱ相解毒酶及抗氧化酶基因表达,包括超SOD、CAT、GSH-PX等,增强细胞的抗氧化能力,从而提高细胞的存活率[5]。同时,也有研究发现Nrf2可能能够通过调控部分胆汁酸转运体基因或蛋白的表达,如BSEP、MRP2及MRP3等,从而影响肝内胆汁淤积的发生及发展[6-7]。KHAMBU等[8]也在胆汁淤积性肝损伤相关研究中发现肝细胞Nrf2参与FXR调节。

ANIT是一种肝毒剂,动物一次性灌服该药物后可出现与人类胆汁淤积性肝炎相似的血清生化学及肝组织病理学改变,多年来被国内外广泛用于制作急性肝内胆汁淤积实验模型[9-10]。该模型于用药后48 h达疾病高峰,后肝功能逐渐恢复,表现为一种自限性过程,具有简便、稳定、死亡率低等优点,但其具体机制仍未完全阐明[9-10]。此外,目前较多肝内胆汁淤积的发病表现为亚急性及慢性过程,相关治疗药物也需要一定的疗程起效,故长期以来ANIT诱导的急性肝内胆汁淤积模型应用受到一定限制,难以用于较多治疗药物的验证。多年来,较多研究使用胆总管结扎方法制作慢性胆汁淤积模型,但该模型发病机制与肝内胆汁淤积有明显不同,也使得相关研究结果在一定程度上缺乏足够说服力。欧巧群[1]等报道其采用低剂量ANIT间歇重复灌胃的方法制作出了亚急性肝内胆汁淤积大鼠新模型,该方法在4周内很好地维持了大鼠的肝内胆汁淤积状态,同时病理检测发现了肝纤维化的早期表现,作者前期研究也成功复制此模型[9]。由于诱导药物相同,该改进保留了原经典模型的优点,明显延长模型适用的时间窗。本研究参考以上经验,建立ANIT诱发的亚急性肝内胆汁淤积大鼠模型。在每周1次低剂量ANIT间隙性灌胃后,生化检测显示实验期间模型组大鼠维持了稳定的肝内胆汁淤积状态,病理也同样得到证实,后期已出现早期肝纤维化。研究发现,模型组大鼠肝组织MDA含量在第9、16、23天均较正常组明显升高,SOD、GSH-Px、CAT的活性明显降低,CAT、SOD1、SOD2、SOD3的mRNA表达比正常组明显下降,Nrf2 mRNA表达水平中后期出现明显的下降,提示ANIT诱导的亚急性肝内胆汁淤积模型存在持续的氧化应激反应。三个时相点模型组肝组织FXR、Ntcp、Bsep、Mrp2的mRNA表达比正常组明显下降,Mrp3 mRNA表达比正常组明显增加,表明该模型出现持续的胆汁酸代谢障碍。作者也进一步推测,该模型发病过程中,Nrf2途径很可能是调控肝脏氧化应激以及胆汁酸转运功能的关键因素。