儒家视域下现代中国的跨文化传播主体与模式

2023-02-20李承志

李承志

(山东大学 儒学高等研究院,山东 济南 250100)

实证范式作为传播学研究的主流范式,在传播学以舶来品的身份被引进中国后便迅速大行其道并占尽主流。跨文化传播研究作为传播学的一个分支,自然也不能免俗。然而学界的普遍选择并不意味着实证范式无懈可击,它不仅难以规避哲学上科学主义批判者的反思与批评,而且在传播学领域内表现出某种无能为力——这在国内的跨文化传播研究中有着明显且极具代表性的体现,我们可以将其归纳为“两个局限”:一方面,作为实用主义哲学在传播学研究中的具象,实证范式的研究方法将焦点过度集中在形下范畴的传播知识论中,忽略了形下伦理价值问题,更熟视无睹也无可奈何地遮蔽或悬隔了本体论意义上的传播学形上架构问题;另一方面,跨文化传播研究既是传播研究,又是文化研究,而实证范式在传播领域中也许可以一手遮天,但在文化研究中就有其天生的局限,即单独的实证方法无力全面彻底地通达文化。这一问题在国内跨文化传播学界试图开发和运用中国传统文化资源时表现得尤为棘手。

本文有意打破“两个局限”,突破传播学的实证范式,从儒学视角思辨、分析中国当前跨文化传播中存在的问题并探讨解决方案。这里需要说明的是,从儒学的角度研究跨文化传播并非是天方夜谭,姑且不论儒学在学理上向来有“和而不同”“理一分殊”“月映万川”和“天下一家”等精神内涵可作为跨文化传播的指导原则,仅仅在经验历史层面上,儒学就与跨文化传播结有不解之缘。关于儒学的形成,众说纷纭,但“九流出于王官”[1](P1728~1747)的说法得到了许多人的认可。依此而言,儒家的主体性是在一种特殊的跨文化传播——与其他“八家”的碰撞与交流中确立下来的。此后,儒学的发展历尽波折,先秦时“距杨墨”,唐宋时“辟佛老”,近代以来新儒家对西学冲击的回应无不证明了儒学是在一次又一次跨文化传播危机中“将危机转化为生机,并在这种转机中、且以此为契机解决中国的命运问题”[2](P39)。总之,由于儒学命运和中国命运始终紧密缠绕在一起,在中国研究跨文化传播,儒学是绕不开的向度。同时,儒学能够在经验和学理两个层面上为中国跨文化传播研究提供指导。另外,以儒学观照跨文化传播研究亦是二十大报告中“讲好中国故事、传播好中国声音,展现可信、可爱、可敬的中国形象……推动中华文化更好走向世界”[3](P46)的题中应有之义。

一、跨文化传播的主体:民族国家和文明国家

拉斯韦尔(Harold Lasswell)早在1948年就指出,“传播者”(who)是传播研究的五种基本要素之一。[4](P35,65)但是,之后的传播研究包括跨文化传播研究却鲜少对传播者进行一种“反求诸己”式的内向自反:谁是传播者且传播者何以可能?“认识你自己”(know yourself)是一个基础到不能再基础的问题,在跨文化传播中即表现为当代中国在诸文化主体中的身份定位,也就是萨默瓦(Larry A.Samovar)所说的“文化身份”问题。[5](P100)

学界内不少人视“中国”或“中国人”为没有任何阐释空间的“天经地义”的跨文化传播主体,但他们没有意识到中国本身在跨文化传播中需要被说明。因为“中国”的涵义实在过于丰富,不同的主体在不同时代以不同的角度对中国的认识都不尽相同。在前现代社会中,“中国”在相当长的一段时间内被限定为“中原地区”,“中国”之外皆为“戎狄蛮夷”。当然,现在我们早就舍弃了“夷夏观念”,转倡“五十六个民族,五十六枝花”。正是由于我们的民族众多、文化多元,“文明国家”(civilization state)的说法才应运而生。

“文明中国”最初多见于国外学者尤其是汉学家的著作中。较早由列文森(Joseph R.Levenson)在《儒教中国及其现代命运》(Confucian China and Its Modern Fate)一书中提及。此后,白鲁恂(Lucian Pye)、亨廷顿(Samuel Philips Huntington)以及马丁·雅克(Martin Jacques)都对“文明中国”有过相关阐释,其中尤以白鲁恂的中国是“一个文明佯装成的国家”(a civilization pretending to be a state)的说法最为典型。近年来,中国学者张维为、甘阳等人开始提出“文明型国家”[6](P4)或者“文明-国家”[7](P35)的说法。当然,国内外的学者在阐述“文明中国”观点的时候,其立场与出发点不尽相同,而中国的学者多认为“文明中国”是一个兼具中国特色与未来倾向的合理的国家样态。“文明中国”的说法在政治学的意义上或许很有道理,但是用在跨文化传播上就具有一定的危险性。

事实上,西方国家对“文明国家”的认识具有更多的我们所意料不到的负面意义,因为“文明国家”在他们的意识中只不过是一种前现代的国家或生活共同体的形态,而唯有“民族国家”(nation state)才是现代国家形态。如果我们将“文明”定义为一种现代性指向的话,在他们的意识中,“文明国家”反而不“文明”。举例来说,前现代中世纪的欧洲有为数众多的国家(state)和民族(nationality),将整个欧洲统一起来的并不是某一个政治主体,而是基督教文明。由此看来,所谓的“文明国家”不过是用统一的文明统辖起来并由众多民族组成的、某一区域内的单一生活共同体。前现代尤其是帝国时代的中国也恰好符合这样的定义:有数量庞大的民族,甚至有为数不少的宗教,但是由一个统一的精神主体将其统辖起来——那就是儒学。

然而,“对一些历史悠久的文明古国来说,政治上和文化上的较强的凝聚力,成为它们传统的爱国主义和民族意识的最大源泉。但是,无论在哪个东方国家,这种传统的民族意识和民族感情,与近代意义上的民族主义毕竟不可同日而语”[8](P16)。近代以来,欧洲各国以各自不同的方式迅速实现了民族国家化与现代化,“‘民族’与‘国家’已经完全融合为一体,‘民族第一’和‘国家至上’观念深深融入人们的潜意识之 中”[8](P11)。当“民 族”与“国家”建立了“一一对应”的关系后,民族与政治的范围谋求了一致,民族国家成为了国际交往的基本单位和现代政治学研究的基本对象,现代性遂成了民族国家的事情。换言之,文明国家成了难以见容于现代社会尤其是主流国际社会的异类。故在某些人的观念中,文明国家必将走上民族国家的道路,同时那将意味着文明国家内部的分裂解体与各民族的独立,而“中华帝国或者现在的中国应该裂解为不同民族分别建立的多个民族国家”[9](P270)。这或许可以算作一个“政治阴谋论”,而“阴谋论”的核心在于“民族”概念在两个国家样态中涵义的不同。“文明国家”中的“民族”其实是取自前现代的复数的“民族(或族群、种族)”概念“nationalities”“ethnicities”“ethnics”或“races”,而“民族国家”中的“民族”则是取自现代的单数的“民族”概念“nation”。

中国不少有识之士已经充分意识到这一点,他们在提及“文明国家”时多是为了给“文明国家”正名,即将“文明国家”纳入政治学意义上现代国家的框架中。事实上,政治是跨文化传播研究无法绕开的维度,甚至在很多国家层面的跨文化传播活动中政治主体就是文化主体。正如哈贝马斯(Jürgen Habermas)所言:“公民同样是其个人身份在某些传统的语境中、在某些特定的文化圈子中发展起来的。”[10](P32)但是,很多研究跨文化传播的学者对文明国家与民族国家的认识尚不清晰,且这种“国-族”意识模糊的现象不仅限于我国跨文化传播学界之内,在其他国家的相关研究中也有体现。例如,萨默瓦在他的《跨文化传播》中很多时候就是在突出一个文化主体(美国)内的跨文化传播,而不是在跨文化传播的框架下讨论各个文化主体。更棘手的是,即使在一个文化主体内,他仍反复强调前现代的民族(或族群、种族)观念。如此一来,后果便可想而知——即使没有必然联系,美国时而爆发的种族冲突亦可或多或少地归结于这种美国社会中隐而不显却具备某种普遍性的错误认识。

这当然不是幸灾乐祸,因为中国所面临的“国-族”情况及其背后的文化积蕴同样是复杂的。这就更要求我们在讨论跨文化传播时要明确树立主体的意识,在民族国家时代的跨文化传播语境中重新诠释“以中国为一人”[11](P275)。所谓“一人”,就是与复数的多民族“文明国家”概念相对的单数的“民族国家”概念——中国或中华民族(Chinese Nation)——这是我们参与国家间跨文化传播的唯一身份。中华民族是融合不同族群或种族及其思想文化的民族共同体而非中国封域内某一族群或种族的扩大或僭称。这不仅是铸牢“中华民族共同体”[3](P39)意识在跨文化传播领域的题中应有之义,亦应被视作增强民族文化认同的重要契机。因为“全球化必然反射性地带来‘地方化’(localization)或‘再地方化’ (re-localization)”[9](P249),面向“他者”的外向的跨文化传播恰能反向促成内向的本民族文化认同。总之,由于“实体在本质上即是主体”[12](P18),“nation”便不仅是一个词语的问题或仅是其字面的意义,它是活生生的现实问题,是我们以何种身份去面对和参与跨文化传播的问题,是中国参与跨文化传播的合法性的问题,甚至还包含中国的未来向何处去等更深刻的战略意义。这个问题必须彻底明晰并且坚持立场,如若不然,中国的跨文化传播事业背后就永远会有人指指点点,遗患无穷。

当然,民族主义是一柄双刃剑。在跨文化传播中过分夸大民族优越感与本民族利益时,就会形成一种悖离自由主义、人道主义与世界主义的倾向。更有甚者,当民族主义与武力结合在一起而形成民族沙文主义或扩张主义后,本民族将无视其他民族的权利和意愿而将自身的价值观念与文化政治体制强行单向度输出,极端民族主义遂成为国际冲突与动荡的重要原因。这不仅悖离了跨文化传播“以文化人”的根本宗旨,也悖离了“人类命运共同体”(A Community with a Shared Future for Mankind)所擘画的跨文化传播未来图景。[13](P37~39)然而这种可怕的后果是应当也是可以规避的,强调“民族国家”并不意味着必然走向极端民族主义。但如果跨文化传播的民族国家主体晦暗不明,则极容易在当下的跨文化传播大潮中湮没于无声。

二、跨文化传播的主体性:经验历史与学理架构

在主体明确之后,我们再来讨论一个基于事实并且得到广泛认可的基本判断:中国在当前的跨文化传播中处于劣势。如何摆脱这个劣势则是中国跨文化传播研究面临的基本问题与棘手难题。近年来,跨文化传播学界曾尝试从传播方法、传播手段、传播途径、传播内容诸角度对此问题进行讨论,但这些实证的研究或许尚未甚至根本无法触及此问题的关键内核——中国在跨文化传播领域处于劣势的重要原因是文化主体性的缺失,盲从于其他文化或文明的标准而践踏自身的文化底线。

同样是基于现实,一段时期以来我们将“和合”作为跨文化传播的基调——尤其是老一辈的文化学者,出于特殊的历史条件,将交流和传播看得比主体性更为重要,以至于营造出了“‘和合’是对外交流中的最高价值”这样的集体错觉与普遍成见。而改变我们跨文化传播中的劣势,首要工作应是观念上的“破执”,或者说解构掉固有的成见。当然,我们并不是要从根本上去否定“和合”的精神,而是说我们过去对“和合”的理解以及“讲和”的方式有缺陷。由于“和”本就是儒家的重要观念,故从儒家的角度对“和”的精神进行正本清源地纾解很有必要。

(一)经验历史

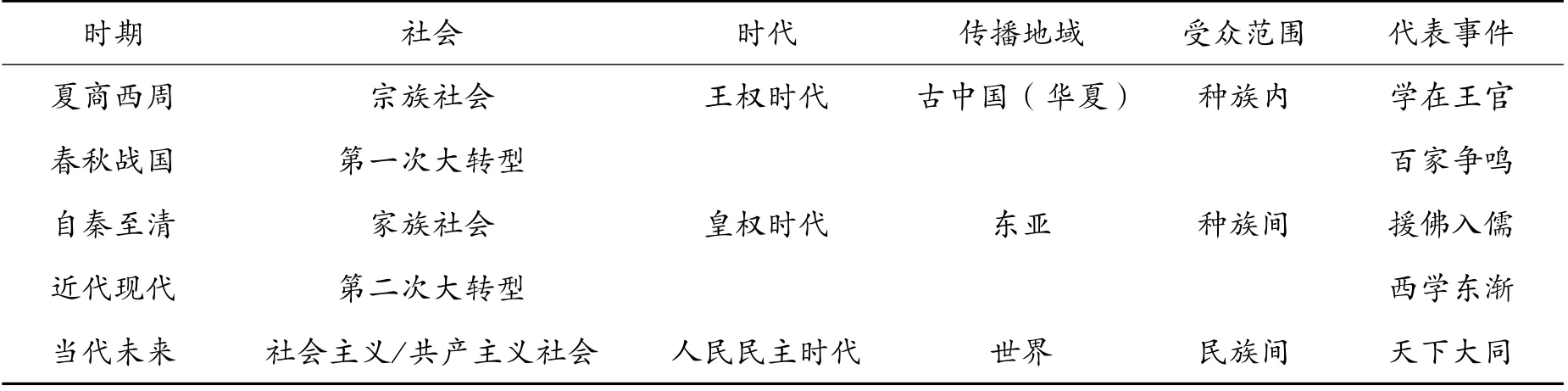

黄玉顺教授曾经在《中国学术从“经学”到“国学”的时代转型》《论“重写儒学史”与“儒学现代化版本”问题》等多篇文章中讨论过中国社会的历史时代及学术形态的问题,他认为一时代有一时代之学术,在不同的历史时代,儒学有着对应的思想理论与学术形态。在他讨论的基础上,我们认为儒学的跨文化传播与认同状态的沿革和中国社会的历史时代及其学术形态有着略如表1的密切关联。[4](P119)

表1 儒学跨文化传播与认同状态的历史沿革

王权时代是古学或者王官学的时代,华夏或古中国内部并没有足够显著的“他者”(others)特征以区别包括儒学在内的不同思想文化,因此是一个“前儒学时代”。又由于文化的差异性是跨文化传播的前提,而王权时代“学在王官”的思想文化统一性不足以满足这样的前提,因此又可被称作“前跨文化传播时代”。第一次社会大转型后,随着统一的王官学的下移与分裂,儒学在完成了学术共同体内部的自我认同后,又参与到以“百家争鸣”为代表的跨文化传播活动中,积极争取思想文化的话语权。在皇权时代,随着帝国势力的扩张,被逐步确立为官方意识形态的儒学亦随之广为传播,发挥了凝聚和吸引不同种族的作用。但在这个过程中,儒学的主流地位实际上不断经受佛道两家尤其是佛学的冲击,而“援佛入儒”则见证了儒学与其他种族文化之间的传播和交融。在第二次社会大转型时代,随着欧风美雨袭来,“西学东渐”成为民族国家间跨文化传播的主流,儒学在与西学的碰撞中逐渐自新,成为鉴别中华民族文化身份的重要标识。这一过程在当下仍旧延续,但随着中国国力与文化影响力的提升,“中学西传”亦渐具规模。由此可见,平等双向的跨文化传播图景正徐徐展开,在未来的民权时代里,天下大同的人类命运共同体将可能在和谐的对话语境中实现。

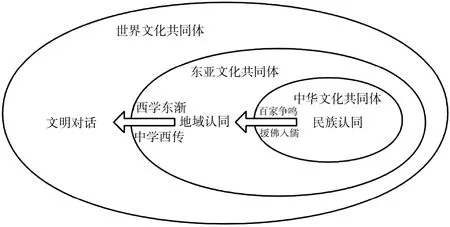

从儒学跨文化传播的历史线索中不难发现这样几个特点:第一,随着历史演进,儒学跨文化传播的范围不断扩大,依次在塑造“中华→东亚→世界”文化共同体(如图1所示)中发挥了重要作用。起初,积极投身跨文化传播的儒学“正人心,息邪说,距诐行,放淫辞”(《孟子·滕文公下》),在前现代中国获得了广泛认同,促进并维持“中华文化共同体”的形成和稳定。之后,汉唐经学、朱子理学以及阳明心学陆续从国内传播至包括日本、越南等国在内的中国周边地区,塑成了有丰富的共有文化传统和共同演进逻辑的“儒家文化圈”或“东亚文化共同体”。直至如今,儒学作为重要的“秩序原理”,在上述地区的社会生活领域仍存在巨大影响力。而在中西文化传播渠道打通后,儒学在世界文明对话与全球伦理建设中发挥了愈发重要的作用,成为“世界文化共同体”中的重要一员。第二,伴随着历史进程的演进,儒学跨文化传播的程度或层次不断推进,主要表现为:从儒学内部不同流派间的对话,到儒学与其他学派的对话,再到儒学与其他文明之间的对话。其中,三种层级的对话并非单向的取代关系。当前,三个层次的对话与传播是并存的。第三,儒家文化的跨文化传播整体上凸显出和平、开放和包容的底色,但并非无原则、无条件地以“和”为贵。

图1 儒家跨文化传播进程中形成的三个共同体

详言之,儒家并非在任何情境下都无条件地将“和合”视为最高价值。历史上儒家“不包容”“不协和”的例子比比皆是。在“中华文化共同体”内,汉武帝“罢百尊一,崇儒更化”就是国人最耳熟能详的典例。当然,这个事件本身有政治力量的参与,并不完全是儒家内在精神的自我显现和表达。如果继续往前回溯,找到孔孟儒学那里,我们就会发现儒门圣人也并不视“和”为最高标的。孔子曾以“言伪而辩”(《荀子·宥坐》)为理由诛杀了与其思想有矛盾的少正卯;孟子则是一生以“距杨墨”(《孟子·滕文公上》)为志愿。孔孟尤其是孟子生于“圣王不作,诸侯放恣,处士横议”(《孟子·滕文公下》)的社会大转型时代,各思想文化派别之间交织碰撞,跨文化传播的复杂格局与程度大类当今世界,但孔、孟却未尝有一瞬放弃儒学的主体性,未尝有一刻向“异端邪说”屈服。

诚然,儒家确有其包容的一面。在魏晋玄学盛行以及隋唐佛学隆兴的时代,儒家秉持积极包容佛道的精神,吐故纳新。而儒家的每次包容都存在两个前提:第一,儒家的包容一定发生在文化冲突或者跨文化传播危机之后,是一种“被动式的主动性包容”。这恰恰与葛剑雄所指出的中国文化“开而不放,传而不播”[15](P152,160)的特点同调。第二,在每次出现跨文化传播危机后,儒家内部至少总有一批人主动站出来并旗帜鲜明地反对他们眼中的“异端邪说”,因而是一种“斗争式的选择性包容”。这是儒家在跨文化传播活动中确立主体性的重要体现,也是儒家“讲和”的关键前提。换言之,“和合”并不意味着所谓的“文化投降主义”。事实上,“投降主义”本身被儒家视为“似是而非”的“乡原”。乡原,“德之贼也”(《论语·阳货》),“阉然媚于世也者”(《孟子·尽心下》),它“同乎流俗,合乎污世”(《孟子·尽心下》)。假若只有“乡原”而无君子,儒学与中国文化岂有延绵存续至今之理?

大程子早在唐宋之际的儒家危机中便提出了“惟当自明吾理,吾理自立,则彼不必与争”[16](P89)的说法。自韩愈、李翱至北宋五子,再到朱子,皆是旗帜鲜明地“崇儒排佛”。这对同样身处西学冲击之文化危机中的我们不无启发。更何况,我们所面临的形势相较于我们的先人更为严峻:一方面,西方文化背后有鲜明而实在的文化主体,而且这个主体还经常对其他文化主体不怀好意;另一方面,现代社会所能运用的传播途径、传播手段和传播技术皆不可与千年之前同日而语。西方文化在中国的传播是佛学在中国传播之历史的重演也许只是我们的主观愿望,因为我们清晰地认识到:一方面,佛学本身的特点是理性而和平;另一方面,佛学在传入中国时,背后并无一个实力强大并怀有某种意图的文化主体,甚至恰恰相反,佛学所面临的是大唐帝国强大的文化自信与极度彰显的文化主体性。由是观之,当前中国跨文化传播所面临的一个极为急迫的问题便是文化主体性的自觉与重建。盖为孟子所言:“先立乎其大者,则其小者弗能夺也。”(《孟子·告子上》)

(二)学理架构

我们不仅能够从经验历史的角度对过去过于强调“和合”精神的状况作出反思,也能够从学理架构的层面指出将“和”视作跨文化传播最高价值的荒谬。

国际间跨文化传播的“和”实际上指涉了一种“全球伦理”(global ethic),而“全球伦理”最早于20世纪90年代在世界宗教大会(Parliament of the World Religions)上由孔汉思(Hans Küng)提出。历史上,关于如何达成一种人类共同文明,大致有两种思路:一种是将现有的人类多种文明中的某一个单一文明推广为共同文明,这种做法背后隐藏着的是“文化中心主义”的思路,因此逐渐被人摒弃;另一种思路则是从人类多元文明中找出共通点而创造一种所谓的新的共同文明,孔汉思的全球伦理便采取了第二种思路,背后体现了“和合”的精神。但数十年来的相关实践业已证明,迄今为止这种思路并未取得什么现实成果,被人评价为“理论上不足,实际上无用”[17](P10)。退一步讲,即使某一天全球伦理真正建成,也不过是一种形下伦理学意义上的成功,而非形而上学意义上跨文化传播的最高价值或指导原则。

我们当然也可以从儒家内部的学理架构去讨论“和”。将儒家学理划分为“仁”“义”“礼”三个层级是学界比较公认的看法,其中“仁”为“义”奠基,“义”为“礼”奠基,即所谓“以仁制义,以义行礼”。易言之,“仁”“义”是形而上的奠基性观念,而“礼”则完全归属于形而下的范畴。“周公制礼作乐”“圣王制礼作乐”便说明“礼”作为一种社会规范,其本身是人根据时代的需求制定出来的,而不是什么天赋的东西。对待“礼”,孔子便持有两种对立统一的态度:一方面要克己复礼,即社会的稳定离不开完整的社会规范;另一方面要对“礼有损益”这一现象给予高度重视,即“礼”要在“仁”与“义”,尤其是在“义”的指导下因革损益,也就是所谓的“义以为质,礼以行之”(《论语·卫灵公》),否则便会陷入原教旨主义(fundamentalism)。而儒家对“和”的定位乃是“礼之用,和为贵”(《论语·学而》),“和”恰巧处在可因变的“礼”之列。既然作为形而下规范的“礼”尚不具备什么普适性,那么“和”作为“礼”的某种实用价值便更不是什么跨文化传播的最高价值或指导原则了。

“礼有损益”的思维在西方思想中亦有体现,例如,“义”和“礼”便可分别对应罗尔斯(John Bordley Rawls)《正义论》(A Theory of Justice)中的正义原则(principle,“原初契约”)和正义规范(norms, “进一步的契约”)[18](P12)。在正义原则面前,正义规范层面的“平等”“自由”等所谓的“普世价值”(universal value)是有充足理由被反思、重构的。因此,在跨文化传播中,尤其是中西对话时,我们没有必要在任何条件下都接受西方所划出的桎梏,接受他们给出的前提。在舆论表达时,也没有必要在任何条件下都渴求西方价值的认可。当渴求被理解而放弃主体性时,渴求理解本身就变得危险。举例来说,当下我们在舆论表达时常见的手法是指责对方的“双标准”,然而“双标准”的潜台词仍是承认对方的标准。我们是否可以转变思路,对标准进行解构并重构出一种能够体现文化主体性的标准呢?这不仅是可能的,也是应该的。“大道之行也,天下为公”[10](P265),新的标准应以儒家的天下和平逻辑替代西方的中心霸权逻辑,进而引导全球走到“人类文明共同体”的方向上来。

承上所论,当下国人应扪心自问并警醒自我:值此“妾身未明”[19](P20)之际,中国文化要“人尽可夫”[20](P208)吗?中国文化的主体性重建意味着跨文化传播的“文化间”(inter-cultural)范式应首先奠基于“文化内”(inner-cultural)范式,此正合“未能成己,焉能成人”[21](P50)之理。唯有在真正确立自身的主体性之后,文化主体才能从容地面对冲突,才能与人为善,才能与其他文明一起共建全球文明。如若不然,主体性的沉沦将使得自身有虚可乘,他者乘虚而入,萧墙祸起,则悔之晚矣。

三、跨文化传播的新模式:现代性诉求的民族性表达

强调主体性并不意味着否定跨文化传播的存在意义,更不是在根本上否定“和合”精神。恰恰相反,强调主体性的根本目的是为了使跨文化传播运行得更为合理和平顺,是为了纠正过去“讲和”方式的谬误。这样一来,构建一种“和合”精神指导下的跨文化传播的新模式是非常必要的。在这个新模式中,某一文化主体在进行跨文化传播时,并不是向任何文化主体“讲和”,也不是向所谓的“共同伦理”,即某种文化的共同性“讲和”,而是要向一种文化发展过程中逻辑与历史的必然性“讲和”。

在陈炎先生《“文明”与“文化”》一文所构建的文明-文化模式中,“文明”便是指文化发展过程中逻辑与历史的必然性。在这一模式中,文明是一元的,文化是多元的,“文明是文化的内在价值,文化是文明的外在形式”,文明“以人类基本需求和全面发展的满足程度为共同尺度”。[22](P70)文明被用来作为标尺,所有的文化都具备一个相应的文明程度。自然而然,一定存在“文明的文化”和“不文明的文化”。这样一来,我们便有必要区分先进的文化和落后的文化,在文明面前,文化不能被当作挡箭牌或遮羞布。

在“文明-文化”模式的基础上,我们力图构建一种表述更为全面清晰的“现代性-民族性”的跨文化传播“和合”模式。“文明-文化”模式对文化先进与落后的区分实际上是新模式中文化的“现代性”(modernity)程度的差别。然而,考察或评估文化不仅仅只有现代性的维度,还有体现文化多元性的民族性(nationality)维度。新模式的最终目标是统筹二者而实现“现代性诉求的民族性表达”(the national expression of modernistic pursuit)。[13](P36)文化的现代性与民族性的关系乃是互涵的,跨文化传播以自身文化系统的完整性与连续性为前提。[23](P568)例言之,无论是文艺复兴、启蒙运动,还是宗教改革,都反映出西方文化的现代化分为两个步骤:一是继承而不是彻底抛弃自己的文化传统,即所谓“二希”传统;二是要对文化传统进行现代转化而不是原教旨主义式的照搬。根本没有什么脱离民族性的现代性,文化的创造性转化与创新性发展必然蕴含着民族性这个维度,必然蕴含着对自己的文明传统的尊重、坚持和发展。

而在讨论现代性时,则必须严格区分现代性(modernity)与现代化(modernization)的含义。现代化是现代性的具体形式,现代性是现代化的普遍性质;现代性的走向是一元的,现代化的方式是多元的。具体而言:第一,现代性是文化发展的必然,并不是某个文化主体强加给另外的文化主体的。以中国文化为例,纵无西学冲击,其内部也具有某种“内生现代性”(inherent modernity)。就儒家而言,这种内生现代性可以追溯到北宋的市民社会。[24](P98~99)第二,由于不同的民族国家(nation)作为文化主体具有不同的民族性,因此现代化的方式必将是多元的。诸如亨廷顿这样的“西方中心主义的遗老”[25](P7)则不明白这个道理,错误地认为全世界文化的现代化都应当全盘照搬西方现代化(西化)的模式。殊不知,“西方现代化模式所能影响于中国的,只是现代化模式的细节,而非其基本的历史走向”[26](P127)。第三,作为诸现代化模式之一,西方的现代化模式其实不免具有文化中心主义和文化还原主义等痼弊,“反思现代性”一度成为中西学界一段时期以来的共同论题。包括跨文化传播在内的现代传播学作为西方现代化的产物当然也处于被反思之列,文章开头处所总结的“两个局限”便是题中应有之义。

无论如何,现代性都是包括中国在内的各民族国家跨文化传播所必须坚持的根本指向,对于现代性程度相对落后的文化来说尤是如此。尽管西方的现代化有如此这般的问题或危机,但对于中国这样一个亟需现代性的文化主体而言,汲取西方的现代化经验仍是必要的。虽然我们承认西方的现代化不是现代性的唯一进路,但是我们也要承认西方现代化的起点更早、现代性的程度更深。过去相当长的一段时间内,我们以“唯心主义”“资本主义”等作为阻碍跨文化传播的理由实在大谬不然。也许我们具有现代性的后发优势,但仍然要承认差距的存在,而弥补现代性差距甚至“弯道超越”则是民族国家时代中国和西方进行跨文化传播的根本原因和必要性所在。原教旨主义下的“闭关锁国”或“义和团式”的反西方则意味着对跨文化传播内在交往精神的根本破坏。与此同时,对于那些现代性程度相对先进的文化(如西方文化)而言,如果其想克服自身民族性所诱发的却又难以自愈的现代性弊陷,也务必增加与其他文化的交往,从其他文化主体的民族性中寻找解方。综上所述,“现代性诉求的民族性表达”这一模式需要一种超越中西对立、涵盖中西的思想界域。

在民族国家时代,“现代性诉求的民族性表达”的跨文化传播模式具有某种必然性和普遍性。但需要强调的是,该模式的普遍性乃是一种理一分殊、体用一元的“具体普遍性”。诚如吴震教授所言:“正是在具体普遍性的观念之下,才能清醒地认识普遍落实在具体的地域文化中必呈现出多元的姿态……在强调文化多元的同时,也应当关注文化认同的问题,因为文化多元并不排斥文化认同,如同普遍原理的‘分殊性’或具体性并不能成为排斥‘理一’的普遍原理的理由”[27](P8~9)。而二十大所强调的“中国式现代化”[3]的内涵与此若合符契。普遍的“各国现代化的共同特征”[3](P22)与具体的“基于自己国情的中国特色”[3](P22)相辅相成,不仅有助于全面推进中华民族的伟大复兴,更有助于推动构建人类命运共同体与创造人类文明新形态的进程。在对外交往与跨文化传播的意义上,“中国式现代化”正是对“现代性诉求的民族性表达”这一模式合理性的充分肯认与有力佐证。