诸子学说与中华文明的渊源

2023-02-20辛德勇

辛德勇

一、系统思想学说占据文化核心位置

谈到一国的历史文化,可以举述很多很多内容,甚至难以圈出文化的范围,因为它太广泛了。在这千头万绪的文化因子当中,比较系统的思想学说,在任何一种文化当中,都占据着核心的位置。

当前学者们论述中华文明的渊源,很通行一种“多源说”。从认识方法上看,这种说法是需要斟酌的。

所谓渊源,也就是河流的源头,这也就是河源。对于任何一条河流来说,河源都是唯一的。在这个源头还没有清楚找到的时候,人们才会把上源地区若干条小河笼统地视为河川的源头。然而科学的认识,却需要具有充分事实根据的基础上,对这若干条上源河流加以比对,分出主从,以确定真正的河源。

明朝有一位名叫章潢的学者,在万历初年就提出过一个非常科学的河流水源的判别原则。章潢把这个原则分为如下两级:第一级原则是以远为源。章氏指出这若干条上源河流必定有远有近,每一条的长度都不会完全相等,因而首先是“必主夫远”,“纵使近大远微,而源远流长,犹必以远为主也”;第二级原则是以大为源。即在有两条以上源头“远近不甚相殊”的情况下,根据其流量“小大之殊”,“必主夫大”。现代河源理论,与之完全相同。

从黄河源头的探索历程中我们就可以看出,对于任何一条河流来说,源都是唯一的。明白了这样的道理,就会很容易理解,文明也只能有一个源头。这并不妨碍在特定文明的上源地区,除了这个正源之外,还有一些其他的文明汇入,甚至它的内涵和比重只是稍稍比那个正源就差那么一点点,但主就是主,次就是次,终归会有一个主次强弱的区别。

如果我们把比较系统的思想学说作为一种文化、一种文明的核心内涵的话,那么,在我看来,诸子百家产生和流行的地域,就应该是中华文明的渊源之地。

二、诸子百家并非等量齐观

谈到所谓诸子百家,很多人会想到“百家争鸣”这个成语,会想到目录学中的子学(就是“经史子集”四部的“子”)。中国历史上在学术文化方面的百家争鸣,是战国时期各种社会思想和学术流派异说纷呈、竟显其长的景象。传统目录学、也就是文献分类学上的子学书籍,即所谓子书,简单地说,大致包括两类内容:一是关于社会思想和学术流派的学说,二是有关社会行为方式与科学技术方法的论述。因此,在谈论诸子百家学说的渊源时,首先需要界定论说的范围。

截至目前为止,学者们在讨论诸子百家学说这一问题时,一般是忽略社会行为方式与科学技术方法的问题,只谈一般性的社会思想和学术流派。

在这一方面,可以依据的比较系统的原始材料,主要有如下两种:一是司马迁之父司马谈讲述的战国秦汉间六家学术要旨,见于《史记·太史公自序》;二是西汉后期刘向、刘歆父子列举的十家著述,见于东汉班固的《汉书·艺文志》(另外在《庄子·天下》篇中对此也有比较集中却不够系统的叙述)。不管是前者,还是后者,叙述的层次都不够清晰,有待读者加以剖析区分。不然的话,我们就没有办法清楚认识中国古代思想文化的渊源。造成这种局面的原因,是他们的流派划分并没有完全遵循同一的逻辑。需要说明的是,《汉书·艺文志》著录的十家著述,诸子百家区别的依据,当然首先是著述内容的差异,所以大体上也可以看作是对学术流派的划分,但它毕竟是一种书籍的目录,还明显需要考虑各种著述的实际存在状况,因而其分类的标准也就更不会完全遵循同一的逻辑。

司马谈提到的六家学派,依次为阴阳、儒、墨、法、名、道诸家;《汉书·艺文志》著录的诸子著述,从前往后数,是儒、道、阴阳、法、名、墨、纵横、杂、农、小说十家。两相比较,显而易见,从形式上看,前者已被后者囊括和覆盖。形象一点说,这意味着经汉朝人归纳概括之后,所谓诸子百家缩水百分之九十,最多不过十家而已(这只是一个形象的说法,“百家”实际是个虚数,不过夸言其多)。当然即使是在这十家之内,也是人自为说,互有差异,还有诸多纷纷纭纭的说法。譬如儒家在孔子离世之后,就形成了八大派别,墨家的学说也很早就分成了三派。尽管如此,不论是阴阳、儒、墨,还是法、名与道,一家之说中每一家的内部,却都有着大致相同的基本宗旨。

进一步分析,还可以看到,由于分类的标准没有完全遵循同一的逻辑。《汉书·艺文志》著录的这十家学说,彼此之间,并不在同一个层次上,笼统地将其比肩并列,是很不合理的;司马谈讲述的六家学说,同样存在这一问题。

后世子学中有关社会行为方式和科学技术方法的论述,呈现着强烈的技术性特征,同各种社会思想学说,根本不在同一个文化层面之上,二者之间也缺乏紧密的内在联系。因而我们在深入认识古代思想文化时,理应将其剔除出去,着重考虑那些社会思想性的学说。这种社会思想性学说,若是用一个不太确切的现代通行词语来比喻,也可以说讲述的乃是“三观”的问题。

由这一角度出发,对《汉书·艺文志》著录的纵横家和农家就理应另行看待。

纵横家讲的就是张仪、苏秦之流那一套纵横捭阖之术,没有什么社会理想和道义的追求,只是以游说君主而获取个人的尊显通达。其通行的游说方式,是夸大其词,危言耸听。因而所谓纵横家学说,不过是策士的论辩术而已。班固在《汉书·艺文志》里说这种论辩之术往往“上诈谖而弃其信”,这个“诈谖”也就是欺诈的意思,可见它是上不到高层台面的。

农家的著述,据推测,可以分为如下两类:一类是讲究种植技术,另一类是劝耕、劝农,推重农业生产的发展,注重民食的保障,并因此而关涉政治。前者用现代的术语来讲,属于农业科技;后者顶多也就是一种农业经济论述,怎么算也不能说是综合性的社会思想学说。

剔除纵横家和农家之后,我们再来看小说家。后世论及汉代以前的小说家,往往会把它同现代同名的文学体裁——“小说”联系起来,也就是把汉代以前的小说家看作是现代小说的早期形式。其实小说家著述同《汉书·艺文志》中与之并列的那九家子学书籍一样,性质乃是一家之“说”,也就是说理之书,而不是文学之作,只是它说理的方式比较特别而已——所谓“小说”是以譬喻的形式,更清楚地说是以一种寓言故事的形式,来讲一种道理。北京大学收藏的西汉竹书《赵正书》,是目前所知唯一存世的西汉以前的小说家书籍。

谈到这一点,稍微阅读过一些先秦诸子的人都会知道,这种以寓言说理的表述方式,在这类子书中是普遍存在的,像《庄子》,像《吕氏春秋》,应用得尤为广泛。相互比较,不难看出,《庄子》《吕氏春秋》等诸子书中讲述的这类寓言,服务于该书的宗旨,是用以申说这部书想要阐明的道理,而独立存在的小说家著述,只是一篇寓言讲述某一方面的道理,是不成体系的,并且还散散乱乱,相互之间既不统一,每一单篇也不够规模,还没有共同的宗旨。若是孤立地看待这些寓言故事,用班固在《汉书·艺文志》中的话来讲,不过“街谈巷议,道听途说”而已。正因为如此,班固又说“诸子十家,其可观者九家而已”,即谓小说家著述由于缺乏共同的宗旨,不足以与其余诸子学说等量齐观。

明了到小说家这一基本特征之后,我们就很容易理解《汉书·艺文志》在诸子书中分立这一家的逻辑,和其他九家是有很大差别的,即不是依照它的思想内容,而是讲述思想内容的譬喻方式。大家若是考虑到《汉书·艺文志》的诸子划分,首先是一种图书的分类,而这种譬喻方式,在先秦诸子中是普遍通行的,我们也就能够明白,这类小说家的寓言故事,单纯就其内容而言,大多是可以分别归入其余九家之内的——只要其余诸家有用它说理的需要(在这方面,杂家著述《吕氏春秋》体现得最为明显),而在这种情况下仍然会有诸多小说家著述存在,就是因为它所“说”的“理”单独来看过于细小,层次太低。

由这样的认识出发来看所谓小说家的性质,我们是完全可以把它看作一种修辞手段的。也正因为如此,小说家的寓言故事任何一家都可以用,对哪一家的论说都有帮助。不言而喻,在诸子学中,它只是一种基础的技术手段性知识。

名家的性质和地位与小说家相似。所谓名家者流,究其实质,讲述的不过是形式逻辑的问题,而形式逻辑是阐释任何思想学说以至技术方法都必须遵循的基本规则。所以,名家学说在诸子学中同样只是一种处于基础地位的技术性手段。

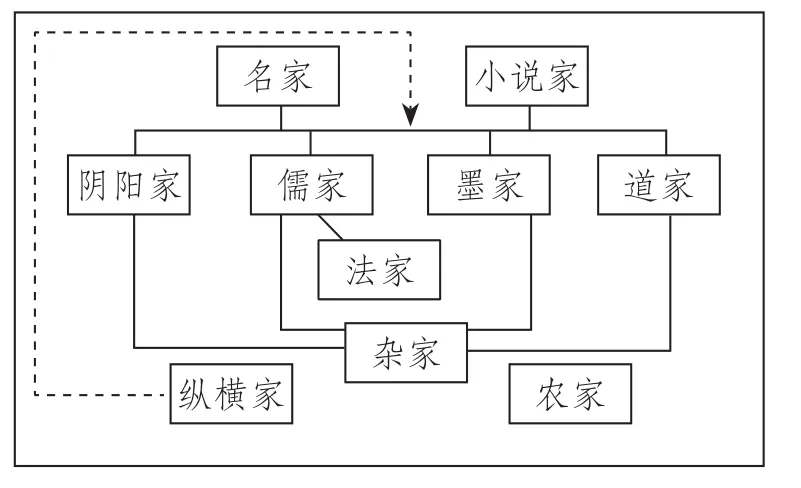

在这方面,纵横家的某些论辩之术,在特定的情况下,同样可以被用作一种阐释诸家学说的技术性手法,其关系可参见图1。

图1 早期诸子关系示意

儒家和法家,在司马谈那里,就是两种并立对峙的思想流派,后世大多数学者更是这样看待二者的关系。在当代中国史上,由于经历了一段政治家开展的“评法批儒”运动,以致学术界和社会普通民众更是普遍具有这样的认识。

不过晚近以来,具备现代学术眼光的学者,并不这样看待这一问题。昔胡适先生著《中国哲学史大纲》,尝谓“中国古代只有法理学,只有法治的学说,并无所谓‘法家’”。讲的就是所谓“法家”并不是一种系统的社会思想学说,只是针对社会某一侧面特定问题的技术性主张,与道家、儒家、墨家等诸子之说并不处在同一层面之上。

其实作为一种用世的思想学说,儒家所重的“礼”同法家伸张的“法”,本是一个健全社会互为表里的两个方面,所谓“外儒内法”,就是对这种依存关系的最好体现。早期法家的著名学者都与儒学具有密切关联,世人熟知的法家代表性人物如李斯和韩非都直接师从于儒家宗师荀子。这些情况正反映出所谓法家源出于儒家的基本事实。

正因为二者之间是这样一种关系,当秦始皇吞并六国之后,依照所谓法家的主张,在全国各地普遍施以严刑峻法的时候,也第一次在朝廷设立了70名儒学博士的职位,全面提升了儒家的地位,这才使儒学成了庙堂之上堂而皇之的官学。世人若是只看见焚书坑儒,便无法理解秦始皇对待儒家的真实态度。

另一方面,我们看到,一些被后世视作法家代表性人物的人士如商鞅、李斯等,他们都是实际秉持权柄运作国事的第一线政治家。面对当时的实际状况,他们欲使秦国具有强盛的武力以与诸侯争锋,就必然要强调所谓“法治”的手段,伸张所谓“法家”的说教,但这并不意味着他们脑子里有一整套与儒家等学派对立的所谓“法家”思想。如商鞅初见秦孝公,讲的乃是标准儒家所主张的三代帝王之道,因不讨秦孝公喜欢,根本用不上这一套,他才改而“以强国之术”说之。所谓“强国之术”,就是以严刑峻法治国,甚至以“连坐”之法令民众互相检举揭发。又如李斯,尽管他助纣为虐,焚书坑儒,但司马迁在《史记·李斯列传》中评价他一生的功过是非时还是说他“知六艺之归”,即谓儒生乃其本色。这些情况都反映出所谓“法家”的手段只不过是这些政治家在特定情况下所彰显的儒家的另一个侧面而已。

基于这样的认识,在上面出示的《早期诸子关系示意图》中,我把法家表述为儒家的附庸,这也就是二者之间两面一体的关系。

这样分析之后,在社会思想学说层面上,中国古代早期所谓诸子百家学说,其实并没有那么纷纭复杂,不过阴阳、儒、墨、道四家而已。

除此之外,还有一个比较特别的杂家。《汉书·艺文志》说它的特点是“兼儒墨,合名法”,实际上往往还会融有阴阳家和道家。诸家思想学说在发展的过程中,除了儒分为八、墨别为三这种学中分派之外,往往还会与他家学说相互融合,这就是所谓杂家出现的缘由。只是这种融合的有机性是不是充分,融合的程度是不是足以产生一种成熟的思想学说,那是另外一个需要专门探讨的问题。存世早期诸子书中最著名的杂家著述是《吕氏春秋》和《淮南子》。

下面我就从上述阴阳、儒、墨、道这四种比较系统的社会思想学说出发,来讲述这些思想学说同黄河以及黄河流域的关系。

三、诸子百家产生和流行的黄河流域是中华文明的渊源之地

纵观黄河的演变历史,可知黄河下游河道曾在很大范围内南北摆动。简单地说,黄河下游河道的摆动,是北届海河,南至淮河。从历史地理环境变迁的角度来看,这片广阔的地域,也就是黄河下游流域所涵盖的范围。就其地理成因而言,这一区域,都可以看作是黄河下游冲积平原,这也就是现在所说的黄淮海平原。我们在谈论中华文化同黄河以及黄河流域的关系时,谈及黄河下游,就要从这一地域范围着眼。

司马谈在讲述六家学术要旨时,针对阴阳家说道:“夫阴阳、四时、八位、十二度、二十四节各有教令,顺之者昌,逆之者不死则亡。……夫春生夏长,秋收冬藏,此天道之大经也,弗顺则无以为天下纲纪,故曰四时之大顺,不可失也。”这段话揭示了阴阳家思想的实质性特征,是要依照“天道”以定立天下纲纪,或可概括为顺天行道,实际上是倡导遵循自然的规律来施政行事。用现代语言来表述,这可以说是宇宙观、世界观的问题,而这一点对儒、墨、道三家思想同样具有基础性意义。司马谈论战国以来六家学术要旨,首推阴阳,道理就在这里。

在阴阳家学说中地位如此重要的“天道”,是由“阴阳、四时、八位、十二度、二十四节”诸项具体内容构成和体现的,既不空洞,也不像现在许多人以为的那么抽象。正是这些具体的要素,促成了春生夏长、秋收冬藏的变动循环,所谓阴阳五行以及五德传承都是基于这些要素。

“阴阳、四时、八位、十二度、二十四节”这些词语,乍看起来,似乎让人颇感神祕,实际上只是很普通的天文历象术语。简单地说,它们表述的大多是地球的公转周期,是对这个周期所做的不同数额的等分。古人倒过来看地球与太阳的位移关系,觉得太阳是在围绕着大地转。这种状况,又可以称之为太阳的“视运动”。因而也可以说,在阴阳家眼里,太阳视运动就是“天道”的具体体现。

明白了这个原理就会理解,阴阳家讲述的这套理念,一定要以对太阳视运动状况的准确认识为基础。

考古学家们已在中国大地上发现了很多早期的天文历象遗迹。在这当中,有三处遗址最为清晰地体现了先民对太阳视运动状况的认识。

第一处,是河南濮阳西水坡的仰韶文化遗址。在这里发现了距今6400年左右的蚌塑青龙、朱雀、白虎、黄鹿四神图案。青龙、朱雀、白虎、黄鹿这四种神兽,就象征着太阳视运动周期中的四个阶段,也就是一岁四时。象征冬时的黄鹿后来演化成龟蛇合一的玄武,而青龙、朱雀、白虎、玄武是世人熟知的成熟形态的四神形象。这四神也可以简化表述为三神、二神甚至一神。三神者如龙、虎、鹿,二神较多为青龙、白虎,但也有用朱雀、黄鹿(或玄武)的,一神,就是世俗所说象征着中华民族的那条神青龙了。在西水坡遗址中,另有蚌壳塑型的青龙、白虎二神,它比蚌塑四神更为社会大众所熟知。

第二处,是河南郑州荥阳青台仰韶文化遗址。在这里发现了5000多年前用陶罐摆布的北斗七星造型和与之匹配的圜丘(即后世俗称的“天坛”)遗址。另外,在北斗造型的斗柄上下,还各用一只陶罐,体现太阳和月亮,用以表征阴阳两仪。颇有一些人以为这两只陶罐与另外七只陶罐共同构成了一幅北斗九星图形。然而天上绝无九星北斗,现在没有,古代也没有,这样的解释是很不合理的。

根据《史记·天官书》等文献的记载,在古人的观念中,北斗是天帝乘坐的车子,被称作“帝车”,而象征着昊天上帝的天体乃是北极星。圜丘便是古人祭祀北极的祭坛。青台遗址中的圜丘遗迹正对着北斗七星的斗魁,而这斗魁四星犹如车舆,正是天帝在车上的“御座”。天帝乘坐帝车巡行苍天,体现的天文现象,也是太阳的视运动。

第三处,是河南郑州巩义双槐树仰韶文化遗址。在这里同样发现了5000多年前用陶罐摆布的北斗七星造型。在这个北斗造型的斗柄上下,同样也有用两只陶罐摆出的太阳和月亮。另外,在与青台遗址圜丘相当的位置上,还发现了一头猪的骸骨。按照我的理解,在古人的观念中,黑猪是北极的象征,所以这件猪骨体现的也是天帝。在双槐树遗址这处天文历象遗迹的北侧,还有一只鹿骨骸——这是体现冬时的黄鹿。

这三处鲜明体现“天道”的先民遗迹,都紧临黄河干流,滔滔河水就在遗址旁流过。阴阳家的思想萌芽于此,生长于此,正非常鲜明地体现出黄河对早期文化发展的重要滋育作用。

战国时期阴阳家最有代表性的人物,当首推邹衍(又书作“驺衍”),时人以“谈天衍”称之。邹氏出身于齐国,是“百家争鸣”的稷下学宫中重要一员,曾游走于魏、赵、燕诸国,讲学论道。邹衍之外,见于《汉书·艺文志》著录的那些战国时期的阴阳家著述,凡有明确籍贯记载的作者,或齐或韩或魏,或宋或郑,也没有一个不是出自黄河流域。

至于后世最为尊显的儒家,自以鲁人孔丘为宗师,世人尊称为孔子。孔夫子以《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六经为教材,讲学授徒,其说以所谓“仁道”为思想核心,以德政礼制为治理社会的理念,以中庸作为行事准则,以孝、诚、恕等观念作为个人品德修养的主要内容。自从西汉中期、特别是在东汉以后,儒家学说一直是笼罩整个中国社会的主导思想。

孔子门徒众多,最著名的有77弟子,其见载于《史记·仲尼弟子列传》者,绝大多数都是鲁、齐等中原地区的人士。孔子去世之后,弟子们将他讲学的言论汇编为《论语》一书,早期相传的文本有“齐论”“鲁论”两大系统。这两大不同体系的《论语》,就分别出自齐、鲁两地的门徒。由此一端,就可以看出齐、鲁两地在儒学传布史上无以比拟的重要地位。

再看战国时期传承儒学的两位大师孟子和荀子。孟子是邹人(邹在今山东邹县),荀子是赵人,也都在黄河流域。《庄子·天下》篇在论述天下各派学术时,称“其在于《诗》《书》《礼》《乐》者,邹鲁之士搢绅先生多能明之”;又据《汉书·韦玄成传》记载,西汉人韦孟亦有诗云“济济邹鲁,礼义唯恭,诵习弦歌,于异他邦”。这些说法也清楚显示出邹地一直是一方儒学重镇。

儒学区别于其他诸子之学的地方,除了它极力阐扬的仁道德政之外,在内容构成上,还有一个重要特点,即经典众多,阐释经典的文字著述更多,因而战国秦汉间人对儒学往往以“文学”称之,或称谓传习儒学者为“文学儒者”,谓儒学著述为“儒墨”。

老太史公司马谈讲述阴阳、儒、墨、名、 法、道这六派学说的治学特征,乃谓“儒者以六艺为法。六艺经传以千万数,累世不能通其学,当年不能究其礼,故曰‘博而寡要,劳而少功’”。读此可知,战国秦汉间人以“文学”名儒学,当即缘于斯学文字著述之多远超乎其他诸子之上,从而使这成为其独有的标志。故《墨子·非儒》攻击儒者的作为,亦以“博学不可使议事”、“累寿不能尽其学”来表曝其为学的缺陷。

儒家著述如此之多,与其推崇社会教化具有密切关系。孔夫子在春秋末期率先以民间身份授徒讲学,这些文字著述便是讲学所必备的材料。儒家学术传承这一外在特征,大大推进了儒学影响的深度和广度,也增大了儒学影响的持久性和连续性。这是我们在探讨中华文化渊源时需要注意的一个重要事项。

墨家学说以“兼爱”为根本,其创始人物墨翟,据《史记·孟子荀卿列传》的记载,身为“宋之大夫”。另外,他的大弟子宋钘也是宋人。宋国都邑在今河南商丘。周人灭商后,册封帝辛庶兄微子启于此,以奉商朝的宗祀。盖今商丘以北的山东曹县,位于宋国境内,是殷商宗庙所在,商汤灭夏时即居于此地,当时称作亳邑。这里当然是在黄河下游流域。

知悉这一因缘,我们就可以推想,墨子的学说,或应承袭很多商人的文化因素。如班固在《汉书·艺文志》中以“贵俭”“兼爱”“尚贤”“右鬼”“非命”“尚同”数语来概括墨家的主要思想倾向,其中“右鬼”亦即崇祀人鬼(鬼是人死后所生成)的主张,或即缘起于商人尚鬼的传统。我们看殷墟卜辞中大量祭祀人鬼(包括先王、先公、先妣、诸子、诸母、旧臣等)的内容,就可以了解这一传统的深厚和悠久。

《墨子》是墨家最重要的经典,其中含有很多非常独特的内容,或许由商文化传承的角度来解释,才能够窥破历史的真相,而从墨家学说地域起源这一视角来思考,也会让我们更加深刻地理解墨家思想同黄河流域的关系。

道家推崇所谓“无为”,在社会理念上主张无为而治。其始祖老子,是楚国苦县人,其地在今河南鹿邑,本属陈境,陈亡乃入楚。这里在淮河北岸,南距淮河很远,所以并未因其曾属楚地而脱离我们在这里所讲述的黄河流域。现在颇有一些著述把老子故里和道家的诞生地说成是“南方”,这是完全错误的。战国时期另一位道家大师庄子,是宋国蒙人,其地在今河南商丘附近,自然同属黄河流域。

再以身份而论,老子本是周守藏室之史,而且一生中很大一部分时间都是在这一岗位上度过的。这当然是今河南洛阳的东周之史,所司掌的守藏室就应当设在黄河南岸的洛阳城中。《史记·老子韩非列传》称“孔子适周,将问礼于老子”,两人相遇的地点,就应该是在这东周的都城。

司马谈论述战国以来诸子学术,始于阴阳家而终结于道家,是因为“道家无为,又曰无不为”,“其术以虚无为本,以因循为用,无成势,无常形”,在认识方法上的一项重要特征,是更加注重抽象的思辨。

由阴阳家对宇宙的具体观察和认知,到道家对宇宙和人类社会的抽象思辨以及由此生发的社会理想,中间夹以儒、墨以及法、名诸家更注重直面当时实际社会关系的思想学说,这是司马谈、司马迁父子对当时主要学术流派相互之间逻辑关系的理解。

单纯就道家学说而言,若是抛开其社会理想不谈,确实像司马谈所说的那样:“其为术也,因阴阳之大顺,采儒、墨之善,撮名、法之要,与时迁移,应物变化,立俗施事,指约而易操,事少而功多”。这是一种高度概括、也深度思辨且形成严密体系的思想,这在唐代以前,可以说是绝无仅有的,而它仍然产生于黄河流域;甚至就像阴阳家所依托的天文历象知识产生于黄河干流的岸边一样,老子的思想也是直接孕育、诞生于黄河之滨。

上面讲述的阴阳、儒、墨、道诸家的代表性人物,有一个共同的特点,即他们都只是坐而论道,大体上没有实际操持权柄,参与社会管理事务,然而当一位政治家来把这些思想理念应用于社会治理事务时,就会发现,无论哪一种思想学说,都只是触及社会的一个侧面,甚至可以说是刻意强化夸大了这些侧面。为了更好地推进政务的运作,施政者往往需要兼容并蓄,广泛吸纳各种不同的思想学说,于是所谓杂家就这样应运而生了。

一般认为,目前依然存世的战国时期杂家著述,只有《汉书·艺文志》著录的《尸子》和《吕氏春秋》。《吕氏春秋》虽略有缺失,但大体完整,《尸子》则阙佚已甚,只有还算存有较多内容的辑本。另外,从内容构成的实际状况而言,被班固列在道家里面的《管子》(《汉书》写作《筦子》)也应该是战国时期一部重要的杂家著作。看这几部杂家的代表性著述,它们有一个共同点——作者都与政务运作有关。

尸子是晋国人,商鞅入秦为相之后,投到商鞅门下做宾客。商鞅谋划政事,立法治民,都要与尸子协商,征求他的意见。班固在《汉书·艺文志》里甚至称尸子是商鞅的老师。这一点是否属实虽然很难判定,但至少反映出他的思想学说对商鞅在秦国施政产生过很大影响,这也不能不让我们思考杂家学说的形成与传布同行政运作需求之间的关系。

《管子》的作者管夷吾(字仲),是淮河北岸的颍上人,以担任齐桓公的丞相而知名。《管子》里面虽然有一些内容应属后人所作,但其中很大一部分还是与管夷吾其人其政具有直接关系。

《吕氏春秋》撰著于秦王政八年,当时吕不韦身为秦国相国,全面主持国政。为施展自己的政治理想,吕不韦组织来自关东六国的宾客,提供各方面素材。吕不韦利用这些素材,融合阴阳、儒、墨、法、名、道六家学说,写成了这部结构谨严而又体制精整的著述。

如果我们不是以那种静止不变的眼光来看待战国时期诸家学说的存在状况,就会发现,几乎各种思想学说无不处在一种流变的过程当中,前述儒分为八,墨别为三,其实就是它的一种体现,这不仅意味着思想意识的流动,更意味着转变,而所谓转变即体现为扩展,体现为相互的吸纳与融合。

从这一意义上看,吕不韦撰著的《吕氏春秋》甚至可以说是一部具有划时代意义的作品,它体现了战国以来诸家思想学说发展演变的一个结局——逮至秦始皇吞并六国之后,以强力结束了战国时期百家争鸣的时代,秦廷独尊儒学为庙堂之学,并以一种近乎变态的方式将儒学中“法”的一面强力施用于社会各个方面,同时也使中国思想文化的发展走入了一条以官学排斥其他异说的路径。

在这里,需要着意指出的是:吕不韦本来是一位阳翟(今河南禹县)的富商大贾,后来西入秦都,在咸阳施展其政治抱负,这些都发生在黄河流域。

总结以上论述,可见诸子百家学说无不渊源于黄河中下游流域,特别是黄河下游平原。诸子学说在黄河中下游区域的发生和发展,首先是依赖于黄河流域发达的农业生产。黄河中下游地区气候温和,河水泛滥形成的冲积土壤非常肥沃,适于原始人类的生存与发展,也便于农业垦殖。所以不仅从原始社会时期就有了仰韶文化、龙山文化等非常发达的史前文化,而且早在公元前1500多年以前,就已经出现了高度发达的殷商文明,著名的河南郑州二里岗文化遗址和河南安阳小屯殷墟,都是这一早期文明的代表性遗迹。

发达的农业生产,带给人们相对富庶的生活,从而也就孕育产生了发达的文化。直到唐代中期,黄河中下游流域一直是全国最为发达的经济区域。在这样的经济基础上,黄河中下游地区的文化,也一直居于领先全国的地位。直到南宋时期以后,长江中下游地区才后来居上,在经济和文化上都超越北方黄河流域。

回顾中国古代早期各种思想学说的发展过程,显而易见,黄河确实是一条孕育中华文明的母亲河。