临床药师参与1例皮肤结核患者抗感染治疗分析

2023-02-20王盛,陈思,钱鑫

王 盛,陈 思,钱 鑫

(1.丹寨县人民医院药剂科,贵州 黔东南 557500;2.贵州省人民医院全科医学科,贵州 贵阳 550002;3.贵州省人民医院药剂科,贵州 贵阳 550002)

皮肤结核病尤为少见,是由结核分枝杆菌直接侵犯皮肤或其他脏器结核病灶内的结核分枝杆菌经血行或淋巴系统传播到皮肤组织引起的皮肤损害,占结核病的1%~2%[1-2]。由于结核分枝杆菌的数量、毒力、感染途径和机体免疫力的不同,其临床表现具有多样性,症状不典型,部分患者病变部位隐匿,故临床医生易忽视而导致误诊、漏诊率高[2]。皮肤结核主要发生在四肢,表现为紫色或褐色疣状斑块样病变,出现在先前致敏的宿主中,因为直接接种了结核分枝杆菌,病变通常由单一无痛性硬化疣状斑块组成,可能会发生溃疡。这种临床表现主要出现在儿童中,但当其出现在成人中时,往往发生在职业暴露者中,如屠夫或农民等[3-4],最常见的感染部位包括手指和手背,其次是脚踝或臀部,皮肤结核起病隐匿,病程较长,往往持续一年到数年之久[5],现就1例皮肤结核并脓肿患者抗感染治疗方案进行分析。

1 临床资料

1.1病例资料 患者男,56岁,因“右手创伤1月余,双上肢肿胀伴发热1周”于2021年12月5日入院(贵州省人民医院,作者进修期间)。1个多月前因挤压伤致左手拇指、食指局部淤血,3周前左手受伤处局部皮肤出现破溃,伴左手腕红肿、疼痛,体温波动在37~38 ℃,遂就诊于当地医院,考虑细菌感染,予阿莫西林、独一味等口服药物治疗,随后患者体温反复,最高达39 ℃,且左右手前臂出现红肿,伴疼痛、皮温高,无咳嗽、咳痰等不适,遂就诊于当地卫生院,无明显好转,为进一步治疗收入贵州省人民医院。入院查体:体温(T) 37.3 ℃,脉搏(P) 78次/分,心率(R) 20次/分,血压(BP) 99/76 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa),左侧拇指、食指分别见长约1.5 cm×2.0 cm、1.5 cm×1.5 cm创面(图1A~B),周围见血痂形成,可见渗液。 实验室:白细胞计数(WBC) 10.95×109L-1、红细胞沉降率(ESR) 78 mm/h、C反应蛋白(CRP) 144.12 mg/L。无特殊既往史,平时健康。入院诊断:(1)双上肢蜂窝织炎?(2)左手创伤(拇指、食指)。

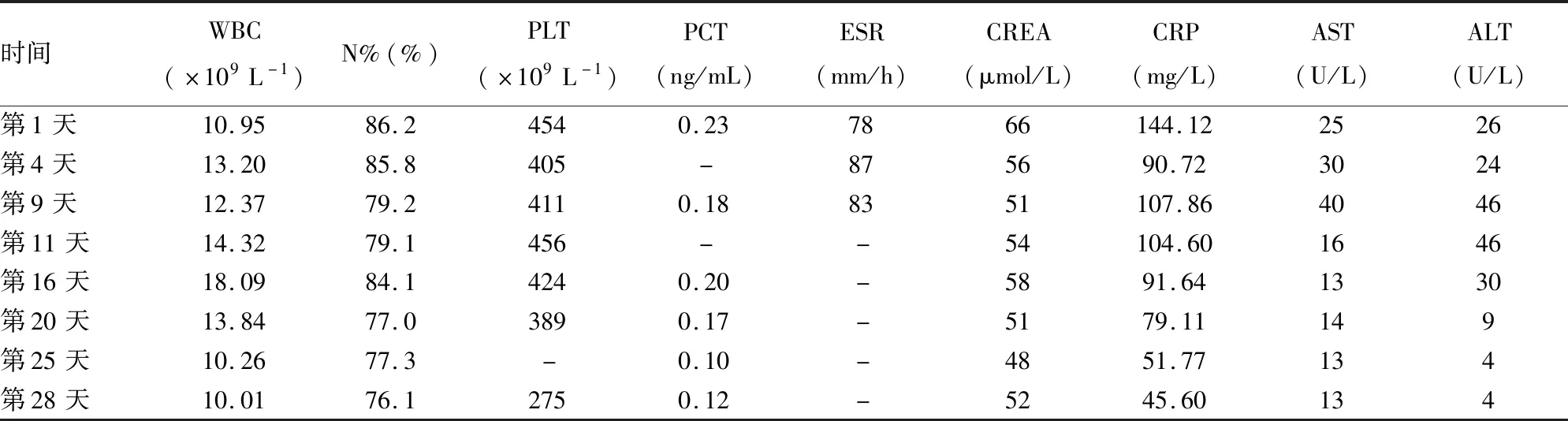

1.2治疗经过 第2天:T 39.7 ℃,患者仍有发热,双上肢红肿,伴全身乏力,伴双下肢水肿。第4天:T 39.8 ℃,双上肢红肿,未见破皮及流脓,左手拇指及食指仍疼痛。ESR 87 mm/h、CRP 90.72 mg/L,经临床药师与临床医生讨论后停哌拉西林钠他唑巴坦钠,调整为美罗培南,拇指、食指伤口每周行2~3次换药。第6天:T 39.5 ℃,仍反复发热,抗核抗体谱:抗核抗体(Hep-2细胞+肝细胞)-核型1核颗粒型(+),抗核抗体1-滴度1∶100(+),抗核抗体(Hep-2细胞+肝细胞)-核型2胞浆颗粒型(+),抗核抗体2-滴度1∶100(+),抗线粒体M2型抗体阳性(++),T细胞检测(T-SPOT).TB:阳性;淋巴细胞免疫分析(抗原A)73斑点数,淋巴细胞免疫分析(抗原B)195斑点数,自身空白对照1斑点数。影像学提示:(1)双肺多发结节;(2)双肺散在慢性炎症、纤维灶;(3)双侧锁骨上窝、腋窝及纵隔淋巴结增多,部分肿大(图2A)。浅表器官彩色多普勒超声:右侧锁骨上、左侧腋窝淋巴结肿大。第7天:T 40 ℃,仍有反复高热,双上肢红肿仍较明显,局部皮温高,左大腿可见红肿,局部皮温稍高。左手正斜位DR提示:左手拇指指间关节旁软组织区高密度影。伤口分泌物培养:表皮葡萄球菌,提示仅对万古霉素、替加环素、利奈唑胺、达托霉素敏感;加万古霉素。第8天:T 39 ℃,患者仍反复高热,血培养(-),结核菌素试验(PPD)(-)。临床药师建议完善结核抗体三项、抗酸染色及病理学检查。第9天:T 38.8 ℃,ESR 83 mm/h、CRP 107.86 mg/L,左手MR:左手掌及手指周围软组织弥漫性肿胀,以尺侧手背部为著,第5掌指关节旁部分皮肤缺损。第12天:T 39.3 ℃,诉多汗,夜间较明显,双上肢红肿同前。CRP 104.6 mg/L,结核抗体提示LAM抗体51(+);第12天肺部CT对比第6天:双肺多发结节,较前相仿,双肺下叶较前增多(图2B)。临床医生采纳临床药师建议停用哌拉西林钠他唑巴坦钠、万古霉素,调整利福平、乙胺丁醇、异烟肼、吡嗪酰胺、利奈唑胺治疗。第13天:T 38.6 ℃,体温较前有所改善,但双大腿内侧及下腹部皮肤出现皮疹,呈针尖样大小,停吡嗪酰胺。第16天:T 38.6 ℃,左上肢坏死组织病理:结核分枝杆菌聚合酶链式反应(PCR)(+)。第17天:T 38.5 ℃,皮肤坏死组织病理检测结果提示:结核PCR(+),抗酸染色(+)。病理诊断:(1)左手拇指溃疡组织上端。皮肤组织慢性化脓性炎伴溃疡形成,部分区域变性、坏死,部分区域见类上皮样细胞结节,抗酸染色及结核分枝杆菌PCR均为阳性。(2)左手拇指溃疡组织下端。皮肤及纤维脂肪组织肉芽肿性炎,较多区域变性、坏死,大量中性粒细胞浸润。经临床药师建议策略性加用左氧氟沙星五联抗结核治疗。第19天:T 38.5 ℃,盗汗较前缓解,行右前臂脓肿切开引流术(图1A)。第20天:T 38.2 ℃,脓液分泌物仍回示抗酸染色(+),行左侧前臂脓肿切开引流术。第24天:T 38 ℃,患者体温峰值明显下降,红肿较前明显缓解。第29天:T 37.8 ℃,加强换药处理。第32天:患者病情较前转归,计划出院后继续服用异烟肼、利福平、乙胺丁醇、左氧氟沙星及利奈唑胺。出院诊断:(1)皮肤结核并脓肿形成;(2)左手(拇指、食指)感染并皮肤坏死;(3)继发性肺结核。抗菌药物使用情况、主要实验室检查及体温趋势分别见表1、2,图3。

注:A.右前臂创面;B.左侧拇指、食指创面。图1 患者皮肤软组织创面

表1 患者住院期间抗菌药物使用情况

表2 患者住院期间主要实验室检查

注:A.第6天肺部CT ;B.第12天肺部CT。图2 肺部影像学资料

图3 体温趋势图

2 讨 论

2.1皮肤结核的特点 肺外结核可单独存在或与肺结核并存,绝大部分的肺外结核来源于肺结核,其感染途径是通过血行播散及淋巴循环或逆行传播,亦有通过结核病灶直接蔓延所致[6]。肺外结核病约占所有结核病病例的 10%,临床上大多数肺外结核是合并活动性肺结核存在的,约占70%[7-8],尽管皮肤结核仅占所有肺外结核病例的 1.5%左右,近年来皮肤结核的复发,尤其是耐药菌株的复发,充分体现出皮肤结核在治疗上的困难。皮肤结核治疗上强调早期、足量、规则、全程及联合抗结核药物,以保证疗效,延缓或防止结核分枝杆菌的耐药性,必要时可以配合外科治疗[7,9]。各类型皮肤结核的病理检查均可见上皮样细胞肉芽肿,可伴有特征性干酪样坏死和糠酸杆菌,与宿主的免疫反应不同有关。需要与结节病、其他分枝杆菌感染、真菌感染、寄生虫感染、异物反应等肉芽肿性疾病鉴别。病原学检测是确诊皮肤结核感染的重要依据,但皮损中菌量通常较少,且细菌分布不均,增加了病理学检查的难度。目前,我国尚无完整的肺外结核的流行病学资料和对肺外结核的重视程度不足、确诊手段不充分等因素,导致其误诊率增加,给全球结核病疫情控制带来重大的挑战[6,9]。

2.2住院期间的药学监护 患者因“右手创伤1月余,双上肢肿胀伴高热1周”入院。入院后考虑蜂窝织炎,由于病原学不详,予哌拉西林钠他唑巴坦钠经验性治疗。入院第5天,患者持续高热,考虑临床应答不佳,经临床药师与管床医生讨论后调整为美罗培南扩大抗菌谱,随后左手伤口分泌物培养提示表皮葡萄球菌,药敏提示仅对万古霉素、替加环素、利奈唑胺、达托霉素敏感,予万古霉素联合治疗,但患者体温仍控制不佳,临床药师查阅实验室报告发现,ESR、CRP水平经广谱抗菌治疗后仍处于高水平,结合影像学提示肺部有多发结节,结核感染T-SPOT强阳性且斑点数高,考虑到T-SPOT对活动性结核具有较高灵敏度[10],不除外结核感染,建议临床完善结核抗体三项,结核抗体对活动性结核病具有辅助诊断的价值,尤其是对于那些诊断困难的肺外结核、菌阴肺结核或儿童结核病具有实用价值[11-12]。入院第12天患者持续高热,诉多汗(夜间较为明显),结核抗体提示LAM抗体51(+),结合患者伤口迁延不愈,高度怀疑皮肤结核,临床药师建议进一步完善坏死组织的抗酸染色+病理检查,考虑伤口暴露时间长,伤口分泌物培养提示表皮葡萄球菌,混合感染风险大,利奈唑胺皮肤软组织浓度较高,且属于二线抗结核药物[13-14],建议万古霉素调整为利奈唑胺治疗。临床采纳了建议,并根据WHO推荐标准的结核病治疗方案[15],予异烟肼、利福平、乙胺丁醇和吡嗪酰胺四联抗结核治疗。第2天,患者腹部及双下肢紫出现癜样皮疹,伴瘙痒,呈针尖样大小,根据药物不良反应评价原则,临床药师考虑系药物不良反应,理论上抗结核药物均有可疑,根据梯度停药原则,保留骨架药物,停用吡嗪酰胺,之后患者皮疹减退、瘙痒缓解,很可能系吡嗪酰胺所致。入院第17天,病理回示见皮肤组织慢性化脓性炎伴溃疡形成,结核分枝杆菌PCR及抗酸染色均为阳性,皮肤结核感染诊断成立。由于吡嗪酰胺已停用,根据结核病治疗方案的一般原则,推荐至少使用4种疗效确定的药物治疗方案[12],临床药师建议加用二线抗结核药物左氧氟沙星行五联目标治疗。随后患者体温转归,四肢肿胀、皮温高等症状消失,伤口结痂,CRP明显下降,提示抗感染方案合理有效。出院后,嘱患者密切监测肝肾功能,若有不适及时就诊。

本案例系1例皮肤创面感染且长期不愈的皮肤结核案例,该患者经广谱抗菌治疗效果欠佳。经临床药师全程参与其诊断与治疗,预后良好。通过本案例提示,在结核高发地区,当遇到皮肤感染长期愈合不佳的患者,一定要警惕皮肤结核的可能,积极寻找线索和诊断依据,有助于医生及时有效地治疗。该案例可为临床了解和认知皮肤结核起到较好的借鉴作用。