小冲突如何演变为大事件

——县域社会风险场演化机理与控制研究

2023-02-20宋劲松

宋劲松 夏 霆

(中共中央党校[国家行政学院] 应急管理培训中心,北京100089)

县域社会风险是社会稳定风险的重要源头,伴随城镇化发展而加剧。一方面,城镇化意味着生活空间形态和行动场域结构的变迁,均衡破坏与风险相伴;另一方面,县域位处央地、城乡“接点”[1],多元主体异质,人口集中,利益纷争多发,使得源于政治、经济、文化、环境等领域中的任一蝶翅震颤都可能牵一发动全身,耦合成系统性风险。近年来,作为社会风险演变的显著后果,群体性事件多发在县域,如甘肃永昌、四川泸县、贵州翁安等事件。故在风险防范和应急处置方面,需要拆解出县域这一基本单位,透视其间小问题升级为大事件的动态发展过程,以此开拓系统性认知路线,为社会风险有效防范和化解行动提供支持。

一、文献综述与理论基础

已有研究多使用观察归纳和逻辑演绎的单一定性方法,理论探讨停留在规范性表述层面。相关的量化研究鲜见涉及县域范围研究,主要集中对一般性社会风险进行微观计量分析,研究倾向于积极主动的事前风险预警与防范。研究内容多停留在理论诠释,或研究案例缺乏数据论证;在研究方法上,系统动力学建模尚属空白。本研究视社会风险场的本质为能量场,以风险能量作为衡量场内社会风险存量水平和破坏能力的参数。

(一)文献综述

目前,学界对于县域社会风险的研究专注于定性解释,分别从源头和结果两个方向出发,形成了不同的研究路线。前者作为对县域社会治理研究的一个分支问题而存在,即县域社会在发展转型过程中出现的现实问题及化解措施。何雪松等阐述了县域社会的基础性、整体性和多样性特征,认为城乡关系快速调整带来的社会矛盾均可在县域完整呈现[2];朱力将区位地理与社会生态环境相结合,辨析了县域社会潜伏着大量矛盾与怨气的“结构箱”[3]的共性条件;樊红敏关注到城镇化背景下县域政权“政治断面”特征,从圈地拆迁、底层困境、社会对立情绪和新媒体传播方面梳理了基层社会的不稳定表现[4];樊红敏、刘晓凤、樊红敏、周勇振认为县域政府在维稳时采取“模糊性治理”[5]的应对方式,并且在行动中结构化动员机制,将其嵌入科层制度,“常规”化了运动式治理[6]。

后一类研究的聚焦点落于作为“社会风险之果”[7]的县域群体性事件,围绕其发生机理、演化规律和治理路径展开。罗筠从县域地形、地理位置、资源禀赋和群体流动等地缘特质切入,剖析县域群体性事件多发的原因[8];罗大蒙以L县保路运动为例,类比液体“沸腾”将群体性事件“具像化”,阐明了事件演化逻辑[9];钟开斌强调群体性事件风险治理应兼备“源头”“系统”“综合”属性,参照事件发展全生命周期建构出分析框架,以瓮安县事件验证其解释力[10]。

尽管对县域范围内的社会风险量化控制尚未得到学界的广泛关注,但是在对一般性社会风险的计量分析方面,已有丰富成果,方法交叉于多学科。贾海薇关注群体性事件的全流程防控,搭建精炼测算模型评估社会风险发生概率,由此得出保障基层社会发展的“优策略”[11];阎耀军、郭涛借助仿真模拟工具提出设想,试图在虚拟空间还原风险社会、动态推演社会风险涌现过程,在反馈中预先获得风险防控策略[12];常志朋等人根据热力学第二定律,定义社会系统的熵增累积量和熵流累积量,据此构建社会风险态势判别函数[13];陈景岭等人建构指标体系,使用实证数据系统性预估了江苏省的社会风险状况[14];李丽华等人以潜在社会风险定义群体性事件预警指标,从重点指标阙值和宏观状态两方面建立模型,提高预警的自动化水平[15]。这些研究在研究内容上,鲜少关注县域社会风险的演化规律,倾向于事前预警的控制策略也缺乏综合性,使得风险预警和应急处置方案的衔接性不足,所提建议与实践效果的关联度有待提高;在研究方法上,尚缺乏系统动力学的建模应用,对风险演变走势和对策预估效果的评判依据仍可进一步发掘。

(二)理论基础:社会风险场

“场”原是电磁学的重要概念,但被社会科学研究广泛使用。张华等人建立出“角色利益-场域规则”的框架,用以分析社会风险防治机制[16]。张乐、童星受布迪厄的“场域”理论启发,将“风险场域”正式解释为“各类突发风险事件的酝酿、爆发与发展的独特运作空间”[17],从而介质化展现拥有不同资源的行动者之间的互动关系。此后,风险场被默认为数量场,在与物理学模型类比推理后,陆续衍生出Zhang Y、 Luo Y、 Zeng Z等人的“个人风险场”[18]和葛怡、窦闻、辜智慧的“环境风险场”[19]等概念,强调空间的风险属性和风险的空间分布状况,场域危害风险受体的能力也随之被邢永健、王旭、可欣等定义为“场强”[20]。

携带能量是“场”的基础属性,能量是场运动的转换量度和演化过程的核心变量。因此,本研究视社会风险场的本质为能量场,以风险能量作为衡量场内社会风险存量水平和破坏能力的参数。公共危机事件发生概率和后果的严重程度制约社会风险能量值大小。同时,风险能量流动依赖风险场为载体,社会风险场的动态性实质表现为风险能量的流动性。也就是说,场域内各要素强度和成熟度变动,会使得风险能量流动表征异质化。在能量流动过程中,风险场域实现了与外部环境的交互,范围和影响力也随之扩张或收缩,最终表现为社会风险的溢出、扩散或消减。一旦风险能量超过临界点,便会爆发群体性事件等公共危机。

因此,本研究认为,“社会风险能量流动”意指社会风险在溢出、扩散或消减过程中随附的影响力变动。具体表现为,在一定的社会环境中,风险场源(Risk field source)通过固有传播媒介,在某些时间内扩散或收敛自携能量,引致其他场源响应或退出危险活动生产。

二、县域社会风险场演化的系统动力学模型构建

本文以系统动力学的分析方法,剖析系统内部组织结构,划分出子系统,进一步提取出影响县域社会风险能量流动的核心变量,构造参数方程,建立县域社会风险能量流动的复杂系统科学模型,以此揭示能量流动的演进路径,明晰社会风险场演化的内在逻辑。

(一)系统结构分析

本文选择县域社会风险能量流动系统为建模对象,为尽可能保证模型的普适性,提出以下假设条件:(1)社会风险能量流动是一个持续性过程,极具“人化”色彩和“感知”属性,不考虑自然灾害、公共卫生事件等非人为因素干扰。(2)风险能量流动可引致多重、次生和衍生的复杂后果,造成诸多危机事件并发。本研究强调各事件的关联性,将其合并视作同一事件处理。(3)假设县域政府有作为能力。政府及时、科学的调控和引导行为会在系统演化各环节与风险能量流对冲,削弱其增长态势。(4)只纳入政府在系统演化过程中的应急行为进入模型,不考虑政府日常政策、法律和规章影响。

在此基础上,将其动力学系统划分为风险场源、传播媒介、危险活动和社会环境四个子系统,子系统间关系如图1所示。

图1 县域社会风险能量流动系统结构

其中,风险场源子系统主体为生产危险活动的个体单元,类似于物理学电场中的点电荷(Point charge),风险场源自携带待激活的单位风险能量。导火索事件通常会造成物理损失和精神刺激,触发场内个体“即时情绪”。个体关于对事件与此时、当地、自我距离接近的感知,使其采用非抽象和表层特征去解释、评价事件,在主观上区别出对立的“我群”与“他群”,提高对事件中利益受损方的“身份认同感”。倘若事件涉及贫富、官民等强、弱势群体关系,负向情绪会催化促成共同群体对事件的一致性归因,影响群体内个体对群体外他人、社会、政府的主观体验与满意度,使其在寻找到标靶对象后实施利益诉求的表达行为。

危险活动子系统主体为温和或激烈的体制外抗争性表达行为,具有较高自发性,与场域的关系类似于电场中的电荷运动。这些行为造成经济损失,影响政治稳定,破坏社会秩序,是社会生态恶化的表征符号。为推进抗争目标实现,积极行动者会促使分散个体达成利益共识,共享活动期望,实现同质身份集结与相容,并在一定时机选择诉诸暴力。而在现场情境催化下,成员彼此暗示、感染,激荡循环的情绪在共鸣中被推向鼎沸,“羊群效应”不仅体现在群体心理去个性化,也表现在行动的一致非理性,使得行为手段激化、范围扩散,甚至出现标靶向政府转移的趋势。政府往往会以限制、疏导、缓解和选择性镇压的方式介入处置。

互联网平台和社交人际网络综合线上线下,构成传播媒介子系统。主要作用为对“点”式传递、流通事件事态及利益关联者认知的相关信息,影响风险场源子系统中行动者决策,改变危险活动子系统中行为发展速度。舆情走向随之形塑,真相与谣言在赛跑中争夺民心,扩充事件辐射范围,增强“事件影响力”。本研究在考虑政府信息治理的前提条件下,重点关注“人际传播”和“虚拟社区”对信息扩散的影响作用。

社会环境子系统为上述三个子系统主体提供了存在的社会生态环境。城镇化发展质量不完善使得社会张力提高。县域与大城市和较发达地区相比,社会空间狭窄、闭塞,社会张力在此聚生后难得释放。社会矛盾就此激化,却往往因缺乏有效的利益协调机制无法消弭,加剧了社会结构性压力。不均衡的社会结构和结构层之间不平等的分配结果侵蚀了社会公平,县域居民耳濡目染、亲历其中,弱势者将产生社会剥夺感甚至政治不信任感,加剧了群体对立程度。

(二)系统动力学模型

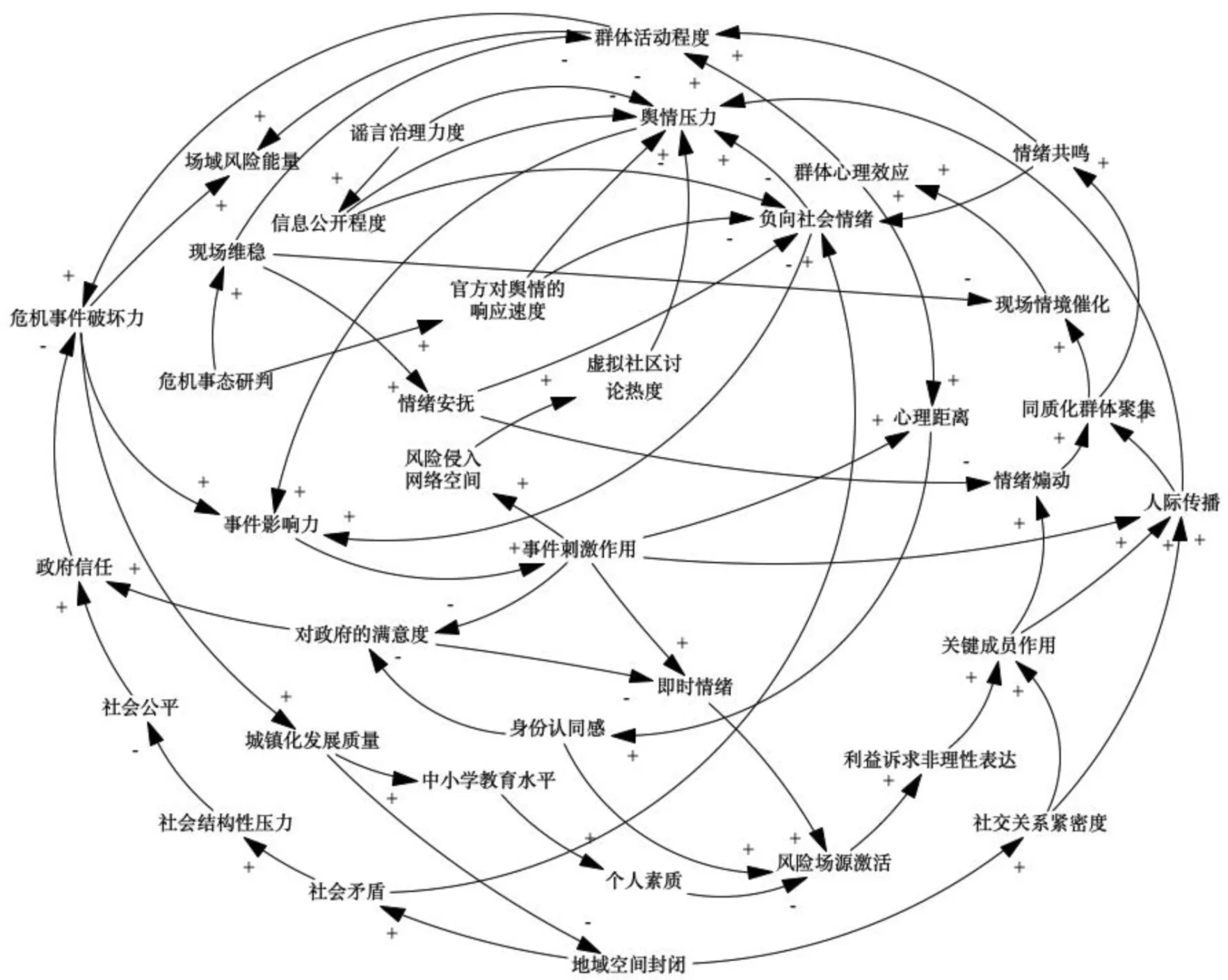

基于上述系统结构分析,结合各子系统要素之间作用关系,整合其中的核心要素与辅助变量,可形成县域社会风险能量流动的因果回路图,如图2所示。

图2 总因果关系图

县域社会风险能量流动的因果关系图由四类主题闭合回路构成,包括三个正反馈环和一个负反馈环,彼此变量交织,共同作用影响场域风险能量流率。

(1)危险活动生产回路。即:事件刺激作用→+心理距离→+身份认同感→+风险场源激活→+利益诉求非理性表达→+关键成员作用→+人际传播→+同质化群体聚集→+群体心理效应→+群体活动程度→+危机事件破坏力→+事件影响力→+事件刺激作用

(2)情绪累积效应反馈回路。即:负向社会情绪→+事件影响力→+事件刺激作用→+即时情绪→+风险场源激活→+利益诉求非理性表达→+关键成员作用→+情绪煽动→+同质化群体聚集→+情绪共鸣→+负向社会情绪

(3)社会矛盾锐化回路。即:城镇化发展质量→-地域空间封闭→+社会矛盾→+社会结构性压力→-社会公平→+政府信任→-危机事件破坏力→+城镇化发展质量

(4)网络的风险放大回路。即:事件影响力→+事件刺激作用→+风险侵入网络空间→+虚拟社区讨论热度→+舆情压力→+事件影响力

因果关系图可以在定性层面,直观展现出县域社会风险场能量流动时,相应的动力学系统内部要素的互相反馈关系。在此基础上进一步测度变量性质,依照约简原则,绘制县域社会风险场能量流动的存量流量图,如图3所示。

而后,通过构建函数模型,使用层次分析法确定变量的权重系数,量化其间的逻辑关系。其中,主要参数的方程设计如下(1)对于受时间递进影响的多变量因果关系,采用指数形式进行量化;对于并行关系的风险源及其相关因素,采用加权求和的形式;对于变量之间的权重系数,以模型中存量流量为最高层,中间变量和辅助变量为最底层,由相关领域的高校与科研机构专家采用一致矩阵法构造判断矩阵,对列向量归一化,计算得出赋值。:

(1)个体演变作用增加量=-个人素质×0.1585+个体演变程度作用量×0.0464×0.01+即时情绪×0.4656+身份认同感×0.3295

(2)事件信息扩散增加量=事件信息的扩散作用量×0.0793+人际传播×0.5756+虚拟社区讨论热度×0.2909+舆情压力×0.0542

(3)人际传播= (关键成员作用×0.2797+社交关系紧密度×0.0936+事件刺激作用×0.6267)×exp(-Time×0.1)

(4)危机事件破坏力=(政府信任×0.2+群体演化程度作用量×0.8)×exp(-Time×0.12)

(5)场域风险能量= INTEG (风险能量流动增率-风险能量流动减率, 500)

(6)政府干预作用增加量=(情绪安抚×0.5226+信息公开程度×0.1576+谣言治理力度×0.2407)×10+政府干预作用量×0.079×0.7

(7)结构箱环境作用增加量=(地域空间封闭*0.7309*0.01+负向社会情绪*0.1884+结构箱环境作用量×0.0807×0.001)×地域空间封闭

(8)群体演化程度作用增加量=事(事件信息的扩散作用量×0.063×0.1+情绪共鸣×0.2359+结构箱环境作用量×0.5082×0.1+群体心理效应×0.1552+群体演化程度作用量×0.0377×0.01-现场维稳×0.5) ×0.8

(9)群体演化程度作用量= INTEG (群体演化程度作用增加量,0)

(10)舆情压力=虚拟社区讨论热度×0.3533+负向社会情绪×0.1636-信息公开程度×0.0596-谣言治理力度×0.0912-官方对舆情响应速度×0.0973+人际传播×0.235

(11)风险能量流动增率=危机事件破坏力×0.6267+群体演化程度作用量×0.2797×0.001+场域风险能量×0.0936×0.001

(12)风险能量流动减率=DELAY1I(情绪安抚×0.1593,5, 0)+ DELAY1I(政府干预作用量×0.4181×0.007,5, 0) +现场维稳×0.2134+官方对舆情响应速度×0.069+谣言治理力度×0.0989+场域风险能量×0.0413×0.001

图3 系统流图

三、案例实证与模型检验

本文以甘肃永昌“12·30”群体性聚集事件作为实证案例,检验模型的可靠性与实用性。该案例研究得到了事发地政府的大力帮助,取得了政府应急值班信息,以及面向永昌县县城常住居民的1000份问卷。

(一)案例描述

2015年12月28日,甘肃省金昌市永昌县发生一起初中女生因在超市偷窃巧克力等商品导致的跳楼死亡事件,随后两天出现大规模群体性聚集冲突事件。该事例时效良好,以小见大,发展阶段明确,演化路径清晰,后果显著,具有典型性。

12月28日。午间休息时,甘肃永昌县七中初一女生赵某到超市购买矿泉水时藏匿巧克力等商品,被店员发现后通知其母亲来超市交罚款,14时55分该女生在县城仅有的一栋24层高楼跳楼自杀。

12月29日。13时59分,跳楼女生亲戚10余人到事发超市讨要说法,有人悬挂横幅“还我孩子”、“寻找目击证人”,散布不实信息,引起约1000名群众围观,并有少部分人起哄冲击超市。经当政府到现场处置,围观群众离去。17时30分,秩序恢复正常。之后,县领导看望慰问死者亲属,有关部门做死者家属思想疏导工作。21时30分,县委宣传部向县内外媒体发布第一篇通报。

12月30日。10时40分,有群众在超市门口摆放一个花圈,引群众围观。经执勤民警劝导,围观群众陆续散开。下午,群众再次聚集,聚集人群最多时达5000多人,并冲击超市。经过政府应急力量的现场处置,群众在聚集5个多小时后离去。19时,永昌县召开新闻发布会。当晚,与死者家属协商,签订死者遗体处理协议。公安机关对超市负责人进行控制,对超市存在的不法行为依法查处,缓和群众情绪。县公安机关连夜调取、证据,抓捕参与闹事的涉案违法犯罪嫌疑人。

12月31日。死者亲戚与事发超市老板签订善后处置协议书,死者遗体火化。之后对县城部分区域进行11个小时的管制,广泛开展宣传教育工作,快速恢复社会秩序。

(二)问卷调查

课题组于2017年6月对永昌县县城常住居民发放了1000份问卷,获得有效样本量992份。问卷分个人基本信息、永昌县城镇化发展质量、“12·30”事件的个人参与情况及政府的应急处置效果评价三部分,共计48道题项。问卷测量变量包括:风险场源子系统中“个人素质”“对政府的满意度”“事件刺激作用”“即时情绪”“利益诉求的非理性表达”等变量;传播媒介子系统中“人际传播”“风险侵入网络空间”“谣言治理力度”“信息公开程度”等变量;危险活动子系统中“关键成员作用”“同质化群体聚集”“现场维稳”等变量;社会环境子系统中“城镇化发展质量”“社会公平”“政府信任”“负向社会情绪”等变量。变量测量结果即可为模型仿真运行的验证性数据。

(三)仿真验证

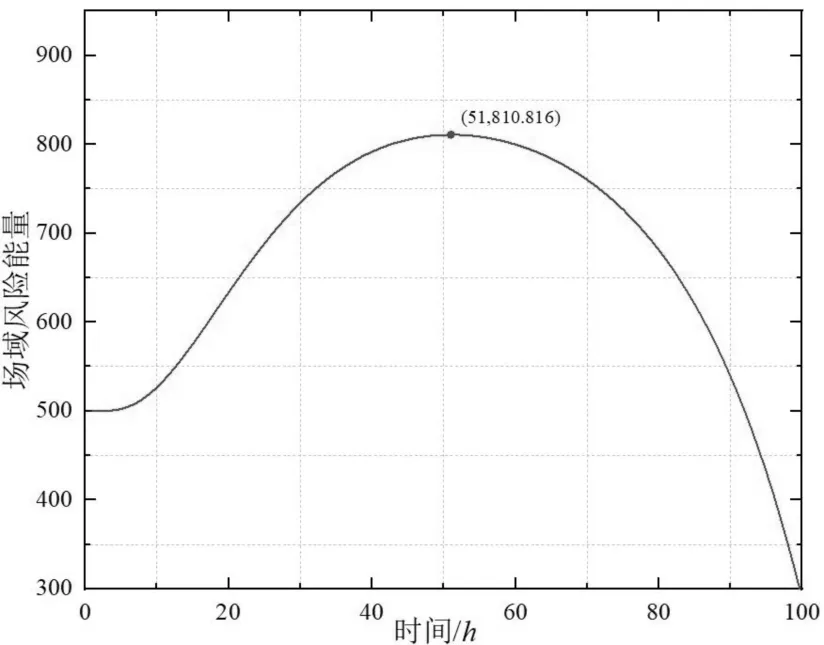

使用表函数、回归分析等方法处理数据后,得到系统变量赋值,代入模型进行仿真,运行结果如图4所示:

图4 对永昌“12·30”事件的仿真验证

其中,横坐标以小时为单位表达时间延续,纵坐标表示场域风险能量数值。场域原初的风险能量自导火索事件发生后,随着时间推移迅速升涨,并在51小时后达到峰值,旋即下落。实际中,女孩于12月28日14时55分坠楼;12月30日13时30分,大量群众开始在超市门店外聚集,出现围攻行为;至15时左右,群体规模上升至5000人,疯狂冲击超市,打砸车辆,暴力袭警,伤害政府官员。混乱的行为持续到18时40分左右才有所缓和,此时大部分群众离开现场。仿真结果符合实际的事件发展过程,验证了模型真实反映现实情况的有效性。

四、县域社会风险场演化的影响因素分析

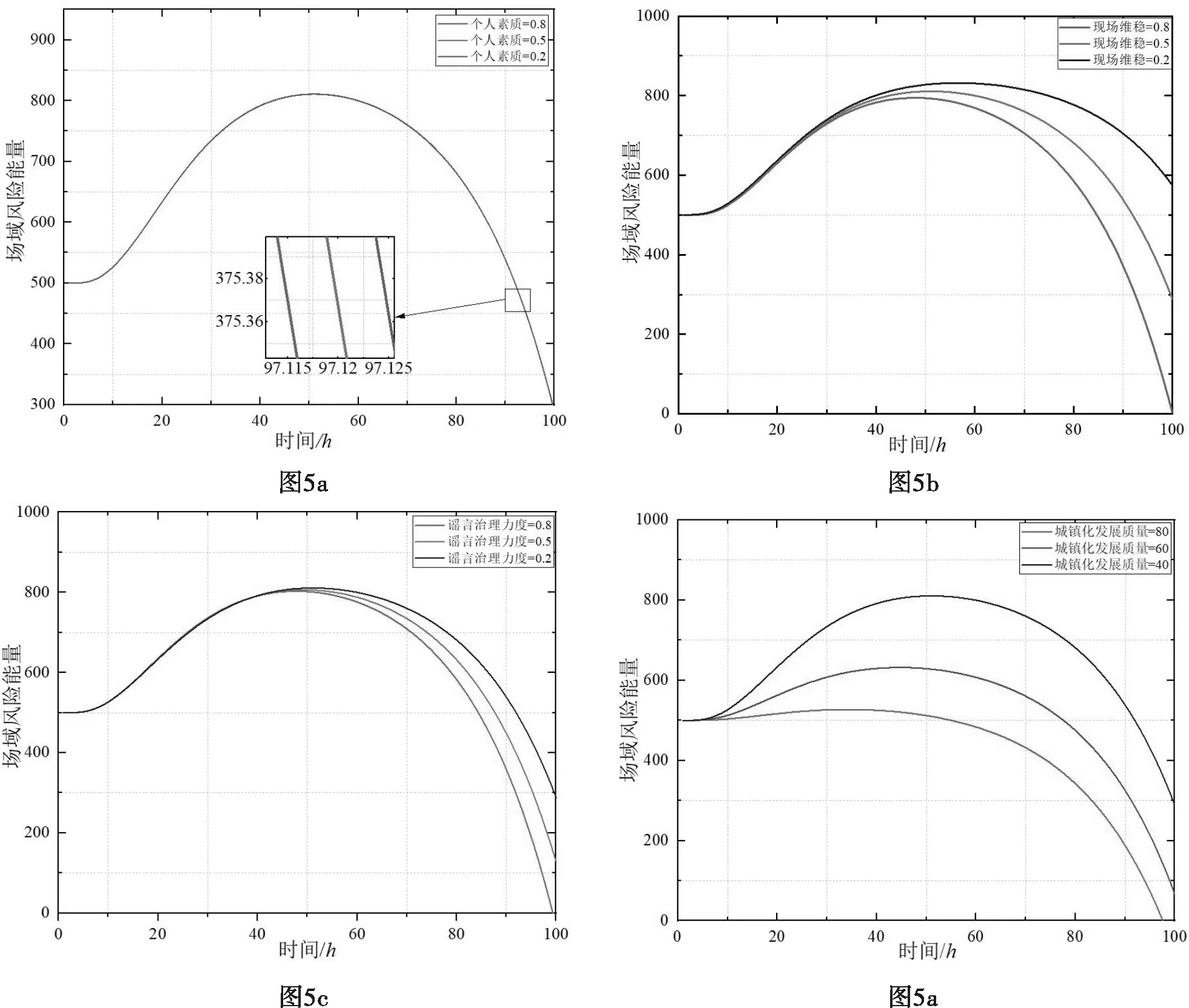

本研究进一步从风险场源、危险活动、传播媒介和社会环境四个子系统出发,分别选择“个人素质”“现场维稳”“谣言治理”“城镇化发展质量”为对各个子系统的外生控制变量,通过灵敏度分析来探讨其对县域社会风险场域演化的影响程度。

(一)影响因素的单变量控制分析

模型中,个人素质、现场维稳、谣言治理、城镇化发展质量数值依次为0.5、0.5、0.2和40,以其为初始变量进行调参,观察场域风险能量的变化情况。值得一提的是,这些状态变量均无量纲,其数值变动情况仅解为变量变动幅度之意。仿真结果如图5所示。

仿真表明,个人素质、现场维稳和谣言治理力度、城镇化发展质量均对场域内风险能量呈现出不同程度的抑制作用。其中,城镇化发展质量不高是县域社会风险多发的根源因素,在从低向高的提升过程中,会显著控制社会风险场域演化,遏制群体性事件发展势头。现场维稳和谣言治理力度与风险能量增长之间为负相关关系,但其控制生效有滞后性,其中,现场维稳的灵敏度甚于谣言治理力度,对风险能量的控制效能更强。四者中,个人素质虽也呈现出一定的控制力度,但相对微弱。

图5 主要影响因素的仿真结果

仿真还发现,事件于个体的刺激作用对场域风险能量的影响并不显著。该无量纲变量的初始值为0.5,先后将其升高至0.8和降低至0.2后,仿真结果如图6所示。原因可能在于,一旦事件涉及到贫富分化等社会矛盾,挑动到民众的敏感神经,那么结构箱所引发的“堰塞湖”效应将远大于事件本身对个体的刺激作用,这也从侧面验证了城镇化发展质量的影响程度之高。

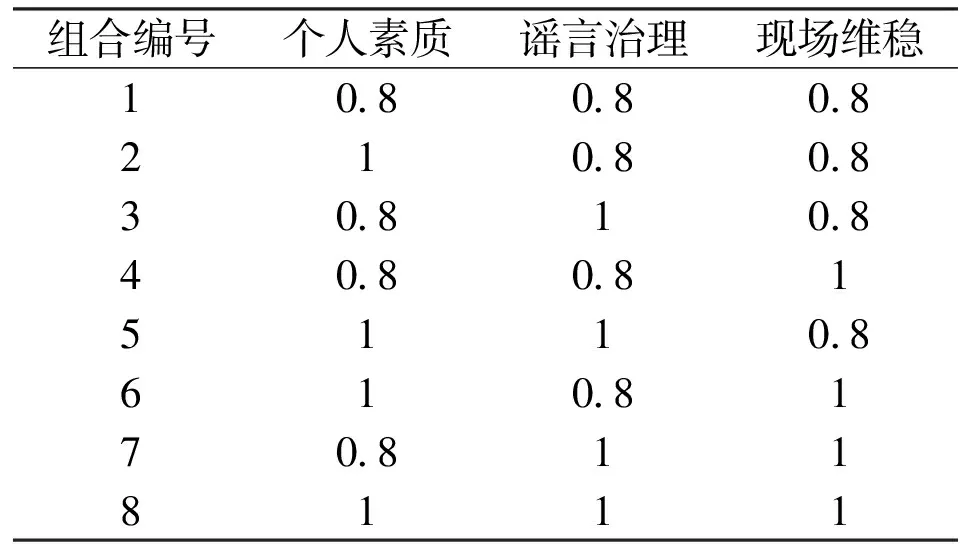

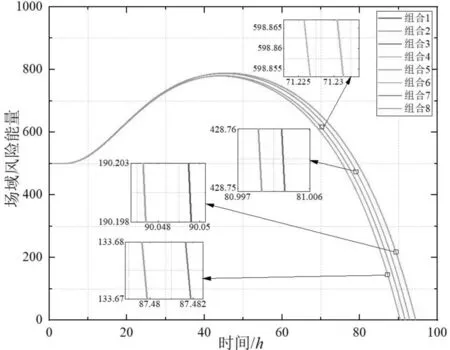

(二)影响因素的组合控制分析

本文通过排列组合城镇化发展以外的其他状态变量,如表1所示,实现风险场源、危险活动和传播媒介子系统的综合控制,进而寻找应急处置方案的最优解。

图6 事件刺激作用对场域社会风险能量的影响

表1 控制变量组合方案

仿真结果如图7所示。可以看出,当个人素质健全、现场维稳和谣言治理到位,即组合8的情况下,对风险能量的控制为最佳;组合7,亦即现场维稳和谣言治理重拳出击,个人素质还有提升空间时,应急处置效果排列次优。对比组合5与6、组合3与4可见,在保持个人素质不变的情况下,若谣言治理力度和现场维稳之间只存在一个充足量,那么充分的现场维稳产生的控制效用略显更强,相对而言,优先级也较为靠前。

图7 控制变量组合的仿真结果

五、研究结论

县域社会风险具有能量学特征,县域社会风险场域通过风险能量的流动而演化,风险场源、危险活动、传播媒介和社会环境共同决定县域社会风险能量流动结构。县域群体性事件随流动的风险能量累积量变而产生与发展,是社会风险场域演化的必然结果。

各个子系统中均存有控制县域社会风险能量流动和场域演化的外生变量,分别为个人素质、现场维稳、谣言治理力度和城镇化发展质量。其中,城镇化发展质量灵敏度最强,影响力最大。相对而言,个人素质的控制效用最不显著。现场维稳的灵敏度强于谣言治理力度,与风险能量的负相关性明显,同等时间内,现场维稳的提升对风险能量的消减数值大于谣言治理力度。

因此,防治县域社会风险应当具备整体性、系统化和动态的应对思维。未实现高质量的城镇化发展是诱发社会风险的根源。城镇化建设应围绕“人”的核心要素,与经济发展、空间扩张同步前进,提升城镇化水平与质量的协调度。在冲突治理方面,应畅通民众诉求的表达渠道,妥善解决县域民众合理合情的利益诉求,及时疏导社会怨气和紧张情绪,在源头消减社会风险存量。

当县域群体性事件发生后,现场维稳是政府的行为重点。与此同时,应注意搭建各方行动者协商的交流平台,在柔性手段中彰显公权力的“克制与收敛”[21]。此外,信息治理同样不能被忽视。这需要政府以恰当的舆情沟通艺术及时发布和快速扩散权威信息,压缩谣言的生长空间和流通范围,稳定社会情绪,在演化过程中控制县域社会风险增量。