基于学习进阶的文言文教学方式重构

2023-02-19赵霞

赵霞

[摘 要]语文新课标要求小学阶段的学生背诵75篇(段)的古诗文,而统编语文教材也选编了12篇文言文,说明语文课程对中华优秀传统文化的重视。在文言文教学中,教师可采取“四有”——有“谱”、有“标”、有“法”、有“延”的策略,对学习内容进行梳理、对学习目标进行定位、对教学方式进行重构、对学习作业进行创新,引导学生深入学习文言文,积累语言文字,理解思想内容,体验文本情感,使学生爱上文言文,自觉传承中华优秀传统文化。

[关键词]文言文教学;传统文化;教学策略

[中图分类号] G623.2[文献标识码] A[文章编号] 1007-9068(2023)34-0015-03

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“语文新课标”)明确规定,小学阶段(1~6年级)的学生要背诵古诗文共75篇(段)。面对这样的学习目标,文言文的教学显得尤为重要。笔者认为,文言文作为语文学习的重要内容之一,教师应在“授之以渔”上下功夫,采取“四有”——有“谱”、有“标”、有“法”、有“延”的策略,促进学生学习能力的进阶,让学生爱上文言文,自觉传承中华优秀传统文化。

一、有“谱”:整体梳理与分析文言文

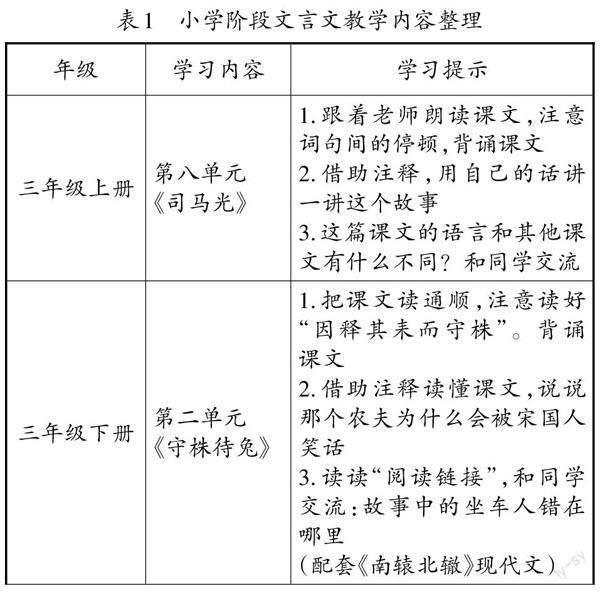

小学阶段学生要学习哪些文言文?要达到怎样的要求?教师要对教材进行解读,从整体上进行分析与思考,挖掘教学重难点,这样才能聚焦深入,形成具有整体性的“教学谱系”(见表1)。

整体梳理与分析小学阶段三年级到六年级的文言文内容后,我们发现,文言文学习呈现出以下的特点。

(一)学习内容体现学段性

统编语文教材从三年级开始编排文言文,学习内容涵盖经典故事、寓言故事,涉及人物品质精神与学习方法等。小学阶段一共有12 篇文言文,内容由浅入深,符合不同学段学生的认知规律、学习能力发展的需求。

(二)学习能力体现进阶性

文言文的学习能力包括朗读能力、理解能力和表达能力等。这些学习能力在不同学段要求不同,体现进阶性。在朗读能力方面,从三年级的跟着教师朗读课文,把课文读正确,到四年级能够正确、流利地读课文,体现出朗读能力的进阶;在理解能力方面,从三年级注重在故事情境中理解课文,到四年级理解每句话的意思,到六年级串联每句话的意思来说说故事内容,呈现出理解能力的提升;在表达方面,从“读故事—讲故事—交流感受—阐述观点”的学习要求,层层进阶,逐步实现学生从阅读到表达能力的提升。

(三)学习方法呈现多样性

从上表的学习提示可以看出,教材在不同学段的不同课文中,提出不同的学习方法,体现多样性,如抓住重点词语和重点句子来理解内容、现代文与古文对照阅读、补充资料拓展阅读、背诵积累等。教师应引导学生掌握学习方法,并引导学生运用方法,让学生更好地学习文言文。

在教学过程中,教师要基于学习进阶这一特质,结合学段特点,根据学生的学习能力,确定教学内容,定位学习目标,优化学习过程,以提升文言文课堂教学的效率。

二、有“标”:明确文言文教学目标

对小学生来说,文言文的学习存在一定的困难。因此,教师在教学中要明确文言文的教学目标,让学生学有方向。语文新课标在总目标中提出要求:“初步鉴赏文学作品,能借助工具书阅读浅易文言文。”根据统编语文教材文言文的编排以及学生的學习特点,教师可以设定这样的教学目标。

(一)兴趣导向

统编语文教材没有在一年级就编排文言文,而是从三年级开始才安排第一篇文言文,这是因为第一学段学生理解文言文存在一定的难度,而第二学段学生才能理解它。因此,在教学过程中,教师要充分关注学生的心理,消除学生对文言文的畏难情绪,通过多种教学方式激发学生学习文言文的兴趣,引发学生的阅读期待和探究欲望,保持学生的学习热情。

(二)熟读成诵

根据教材的课后练习要求,学生需要全文背诵小学阶段的12篇文言文。因此,在文言文教学过程中教师要重视对学生朗读、背诵、积累的指导,促进学生理解文言文,达成背诵积累能力提升的目标。

(三)掌握方法

“授人以鱼,不如授人以渔。”在文言文学习的起步阶段,教师就要重视学生学习方法的掌握,促进学生学习方法的进阶,保持学生学习文言文的持续进阶力。具体方法见表2。

三、有“法”:重构文言文教学方式

教无定法,但必须有法。在文言文教学过程中,教师要有一定的“法”,根据教学目标,重构教学方式,让学生在兴趣盎然的学习过程中积累语言,提升思维,丰富情感,发展语文核心素养。

(一)从“一把抓”走向能力进阶

教师要清晰地知道每一个阶段学生要掌握的知识能力点,做到目标精准,切忌眉毛胡子一把抓。只有教师教得明明白白,学生才能学得踏踏实实。例如,朗读教学,三年级上册的目标是跟着教师读,读好句子的停顿,这就充分体现出教师在起始阶段的带动作用。教师要充分范读、带读、引读,让学生在跟读、合作读、师生齐读的过程中初步感受文言文的韵律之美,以激发学生学习文言文的兴趣,同时初步体会文言文的词句停顿,感悟理解文言文的内容。在三年级下册,教材要求学生朗读时抓住重点句子来读,把课文读通顺。在学习《守株待兔》时,要让学生读好“因释其耒而守株”这一关键句,理解课文内容,读通全文。在四年级上册,要求学生理解句意,读出停顿,做到正确、流利地朗读课文。

这样的层递性目标,要求教师在教学过程中充分凸显“教”的进阶,以实现学生能力的进阶。

(二)从逐句翻译走向自主构建方法

第二学段的文言文一般篇幅短小,一些教师习惯用逐句翻译的方法展开教学,使教学过程呆板,学生处于被动接受的状态,教学效果并不理想。因此,教师要主动转变观念,从逐句翻译走向学生学习方法的自我构建。

例如,教学《司马光》时,教师可以采用古今故事对应法,引导学生理解课文内容。先请一个学生讲讲司马光砸缸的现代文版故事,再让其他学生结合课文语言,说说哪个故事情节与课文的哪一句对应。在听一听、猜一猜、说一说、评一评中,学生乐此不疲地展开学习,在弄懂故事情节的同时,习得了文言文的表达方法,理解了文言文的内涵。

小学阶段的文言文虽然只有短短的几十个字,却蕴含着丰富的文化,对学生审美能力的培养、道德情操的陶冶等都有着积极的作用。因此,教师不能局限于文本内容的教学,而应促使学生由一篇课文的学习产生对民族文化的热爱。如学习统编语文教材六年级的四篇文言文后,学生不仅掌握了文言文知识,还领悟了关于友情、艺术等人生哲理,感受到中华文化的博大精深,掌握了学习文言文的方法。

(三)从单一走向整体融通

统编语文教材选编的文言文文质兼美,具有丰富的文学价值和深厚的文化内涵。让学生在学习过程中深刻领会和感悟文言文的内涵,语文教师责无旁贷。因此,文言文的教学要从单一的教走向整体融通的一体化探究。

文言文的课后练习常常出现“讲讲这个故事”“说说主要内容”“复述主要内容”等学习要求。因此,在教学过程中,教师要根据单元的学习要素,结合学生的学习心理,进行整体设计,设置学习任务。如教学《杨氏之子》《两小儿辩日》时,教师先再现课文的情境,再让学生进行角色扮演。通过有趣的表演,学生在具体的情境中进入角色,展开想象补白,对杨氏之子的形象以及两小儿的观点有了更深刻的体会,获得了综合素养的提升。

四、有“延”:创新文言文作业设计

小学是文言文学习的起始阶段,目的是让学生初步理解文言文的特点,感受中华民族的智慧。但因篇幅有限,教材选编的课文难以达到这样的学习目标。因此,教师要根据文本内容,将文言文的内容适当延展,以鞏固学生的学习成果;教师要创新教学方式,设计基于学习进阶的作业,以深化学生对文言的理解体验。

例如,在第二学段学习结束后,教师鼓励学生在课余时间自主搜集与课文类似的短小文言文,如《曹冲称象》《王戎观虎》等。教师利用课前几分钟,开展小小文言文诵读大赛,让学生展示自己收集的故事,以积累学习经验。这样,教师根据学生年龄特点和认知水平,让学生搜集、诵读文言文故事,不仅符合学生的学习需求,而且能丰富学生的认知。学生在共享积累背诵成果的同时,实现了相互促进、共同进步的目标。此外,在完成课文学习后,教师还可以让学生根据文本内容进行绘画。这样跨学科融合,不仅能深化学生的阅读体验,而且能促进学生思维能力的发展。如教学《守株待兔》《司马光》《王戎不取道旁李》《两小儿辩日》等课文后,教师让学生结合文本内容展开绘画,甚至让学有余力的学生进行拓展创作,这能增强学生的学习乐趣,发展学生的创造性思维。

总之,文言文教学不仅要让学生理解、积累语言文字,而且要让学生感悟文章内容、体验文章情感,获得思维能力、表达能力的发展。因此,在教学实践过程中,教师要重构教学方式,优化教学过程,注重从整体入手,激发学生的学习兴趣,拉近学生与文言文之间的距离,引导学生掌握学习方法,形成阅读文言文的习惯,并自觉传承中华优秀传统文化。

(责编 韦 雄)