中国农业碳排放测算研究综述*

2023-02-17胡永浩张昆扬胡南燕武拉平

胡永浩, 张昆扬, 胡南燕, 武拉平

(中国农业大学经济管理学院 北京 100083)

《国家适应气候变化战略2035》指出, 1951-2020年中国平均气温增速达到0.26 ℃·(10a)-1, 远高于同期0.15 ℃·(10a)-1世界平均增速, 气候变暖对我国农业生产、人民生活以及社会经济发展造成了严重威胁; 然而, 全球变暖趋势仍将持续, 这给未来发展增添了更多风险挑战。二氧化碳等温室气体排放(碳排放)的增加是造成全球变暖的主要原因, 为减少碳排放、减缓全球变暖, 中国积极参与全球气候治理, 进行了一系列实践探索。一方面, 我国先后加入《联合国气候变化框架公约》《巴黎协定》等气候协议, 就碳减排领域进一步加强国际合作; 另一方面,结合国内实际提出2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的“双碳”目标, 并推出《2030年前碳达峰行动方案》等一系列方案, 为减少碳排放作出了重要贡献。

但我国碳排放治理体系尚不完善, 碳排放核算体系尚待建立健全, 各领域碳排放统计监测基础数据缺失, 难以为碳排放政策制定、“双碳”目标实现提供有力支撑。因此, 国家发展和改革委员会联合多部门制定发布了《关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案》, 提出加快建立统一规范的碳排放统计核算体系, 建立科学核算方法, 系统掌握我国碳排放总体情况。农业既是温室气体主要排放来源之一, 又承担着关键的碳汇角色, 充分发挥农业减排固碳潜力是实现“双碳”目标的重要途径。为推进农业农村减排固碳工作, 农业农村部印发《农业农村减排固碳实施方案》, 推出实施监测体系建设等十大行动, 要求完善农业农村减排固碳的监测指标、关键参数与核算方法, 这也为农业碳排放测算体系建设、农业低碳绿色发展指明了方向。

现有研究已从农业碳排放来源、碳排放测算以及碳排放驱动因素等方面进行了研究, 但不同研究在确定碳排放来源、选取测算角度和排放系数上存在很大差异, 这导致最终农业碳排放的测算结果与研究结论难以趋于一致。FAO数据显示, 2019年中国的农业碳排放总量为78 283.91万t, 是全球农业碳排放最多的国家; 田云等[1]研究测得2019年中国农业碳排放为94 067.21万t, 而张扬等[2]测得同年中国农业碳排放为7989.70万t, 可见不同研究所得结果相差甚远。

鉴于此, 本文在对农业碳排放测算方法进行简要介绍的基础上, 从不同角度对现有研究中农业碳排放测算选取的碳排放来源、采用的排放系数以及测算结果等方面进行梳理, 对其中排放系数的来源与适用范围进行重点分析, 并进一步对现有研究进行简要评述, 对农业碳排放测算等研究内容的未来发展进行展望, 以期为未来农业碳排放的相关研究提供参考依据。

1 农业碳排放测算方法

各种温室气体对温室效应的贡献, 可以按照二氧化碳的排放率折算为二氧化碳当量, 而由于二氧化碳对全球变暖的总贡献超过50%, 是最重要的温室气体, 所以温室气体排放常常也被简称为“碳排放”[3]。尽管用“碳排放”来指代温室气体排放并不准确, 但是“控制碳排放”等术语已被大多数人理解、接受和采用, 因此本文暂且将“温室气体排放”简称为“碳排放”。

农业碳排放则是指农业领域中的温室气体排放,主要包括二氧化碳、甲烷和氧化亚氮3种温室气体[4]。农业碳排放测算方法主要有排放系数法、模型模拟法和实地测量法, 不同测算方法适用范围及优缺点各异, 后文将逐一进行介绍。

1.1 排放系数法

目前农业碳排放测算研究中最为常见的方法是排放系数法(或排放因子法)。排放系数法来源于政府间气候变化委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)的《国家温室气体清单指南》,其测算流程是在构建农业碳排放测算指标体系, 即确定主要农业碳排放来源的基础上, 将农业碳排放源活动水平数据与排放系数相乘, 得到农业领域各种温室气体排放量, 再根据不同气体的全球变暖潜力值将其转化为碳排放当量, 从而得到最终的碳排放总量, 其具体测算公式如下:

式中:Ei为第i种农业温室气体的排放量, 主要是二氧化碳、甲烷和氧化亚氮3种;Tin是指第i种温室气体第n个排放源的量;δin则是对应的排放系数即单位排放源的活动数据所造成的温室气体排放量;E为农业总碳排放量;ωi为第i种农业温室气体的全球变暖潜力值, 根据IPCC相关报告, 甲烷和氧化亚氮的全球变暖潜力值分别为25和298 (二氧化碳的全球变暖潜力值为1)。

排放系数法测算碳排放的关键是确定农业碳排放源和相关排放系数, 从而建立农业碳排放核算的指标体系。排放系数法的优点在于适用尺度广, 可用于宏观、中观与微观各个层次, 且公式简明、原理易懂; 缺点是测算较为笼统, 排放系数易受农业生产管理方式、作物类型等因素的影响不确定性较大。

1.2 模型模拟法

模型模拟法以生物地球化学过程为基础, 融合农业生态系统中的关键过程与控制因子, 将有限的点位观测案例扩展到较大区域尺度, 为定量计量农业系统碳氮循环、测算农业碳排放提供了切实可行的方法[5]。常用的模拟农业碳排放的模型主要有反硝化-分解模型(Denitrification-Decomposition model,DNDC)、洛桑碳模型(Rothamsted Carbon model, Roth C)、稻田甲烷排放模型(CH4MOD)以及区域氮循环模型(IAP-N)等。

DNDC模型主要由两部分组成: 其一是土壤微气候、农作物生长和土壤有机质分解3个子模型,模拟土壤物理环境条件; 其二是硝化作用、反硝化作用以及发酵作用3个子模型, 模拟土壤物理环境对微生物活动的影响, 计算生态系统的碳排放[6]。此外, DNDC在模拟时还需要输入气候、土壤、管理措施以及作物类型等现实参数。Roth C模型是以英国洛桑实验室长期试验数据为基础构建的土壤有机碳(SOC)周转模型, 该模型将有机库分为易分解植物残体(DPM)、难分解植物残体(RPM)、微生物量(BIO)、腐殖化有机质(HUM)和惰性有机质(IOM) 5个部分, 可以模拟不同气候和管理方式下的SOC变化情况[7]。CH4MOD模型由甲烷基质供应和甲烷产生与排放2个子模块构成, 可以有效地模拟不同气候、土壤及农业管理下的稻田甲烷排放, 具有广泛适应性与良好解释性[8]。IAP-N模型包含土壤环境、植物生长、硝化/反硝化、其他氮转化过程4个部分, 可以较好地模拟农业生态系统中各环节的氮循环, 常用于估算不同种类农用地的氧化亚氮排放[9]。

模型模拟法的优点在于可以根据现实参数对农业生态系统的碳排放进行模拟测算, 所得测算结果精确度大大提升, 模型模拟法还可以用来预测未来的碳排放量, 从而用来评估不同管理方式的减排效果; 但其局限性在于需要获取的参数较多、模拟过程较为复杂, 且模型模拟法多用于模拟生态系统内部产生的碳排放。

1.3 实地测量法

实地测量法是通过对排放源的现场实测数据进行汇总得到最终的碳排放量。其最大优点是核算中间环节少、结果准确, 但是数据获取较为困难、成本投入较大且其适用范围局限于微观层次的排放源[10]。

尽管以上3种方法适用范围不同且优缺点各异,但在实际农业碳排放测算中3种方法并非相互独立而是紧密联系的。排放系数法中的排放系数需要通过模型模拟法或者实地测量法获得, 而模型模拟法也需要实地收集参数进行过程模拟, 将3种方法扬长避短、充分结合, 能够提升最终测算结果的准确性。

2 农业碳排放测算

农业碳排放呈现多源性特征, 现有研究选取不同角度对农业碳排放进行了测算, 取得了一系列富有价值的研究成果。鉴于当前研究中的农业碳排放测算方法以排放系数法为主, 本部分将重点从排放系数法的两个关键方面即确定农业碳排放来源以及相关排放系数来源与测算, 对现有文献展开梳理。

2.1 投入产出角度

部分研究从投入产出角度对农业碳排放进行核算, 主要包括了3类核算内容: 一是化肥、农药等物资的生产、运输以及施用过程间接产生的碳排放;二是农业汽油、柴油、用电等能源消耗产生的直接碳排放; 三是农业生产的秸秆等废弃物处理过程产生的碳排放。

2.1.1 要素投入

李波等[11]认为农业(狭义农业, 即种植业)碳排放主要来源于化肥、农药和能源消耗以及翻耕过程,具体包括6个方面: 化肥生产和使用过程产生的碳排放, 化肥生产过程、运输过程和施用过程消耗化石燃料间接导致碳排放, 化肥过量施用造成土壤结构破坏导致的碳排放; 农药生产和使用过程产生的碳排放; 农膜生产使用过程产生的碳排放; 农业机械使用消耗的农用柴油等化石燃料产生的碳排放; 灌溉过程中因用电间接消耗化石燃料产生的碳排放;农业翻耕破坏土壤有机库导致有机碳释放造成的碳排放。此种碳排放来源的分类方法被诸多研究肯定并使用[12-13], 并在此基础上进行了一系列拓展。有研究则将前5种来源即化肥、农药、农膜、农业机械耗用柴油以及灌溉消耗电能的碳排放归纳为农业物资投入导致的碳排放[14-15]。

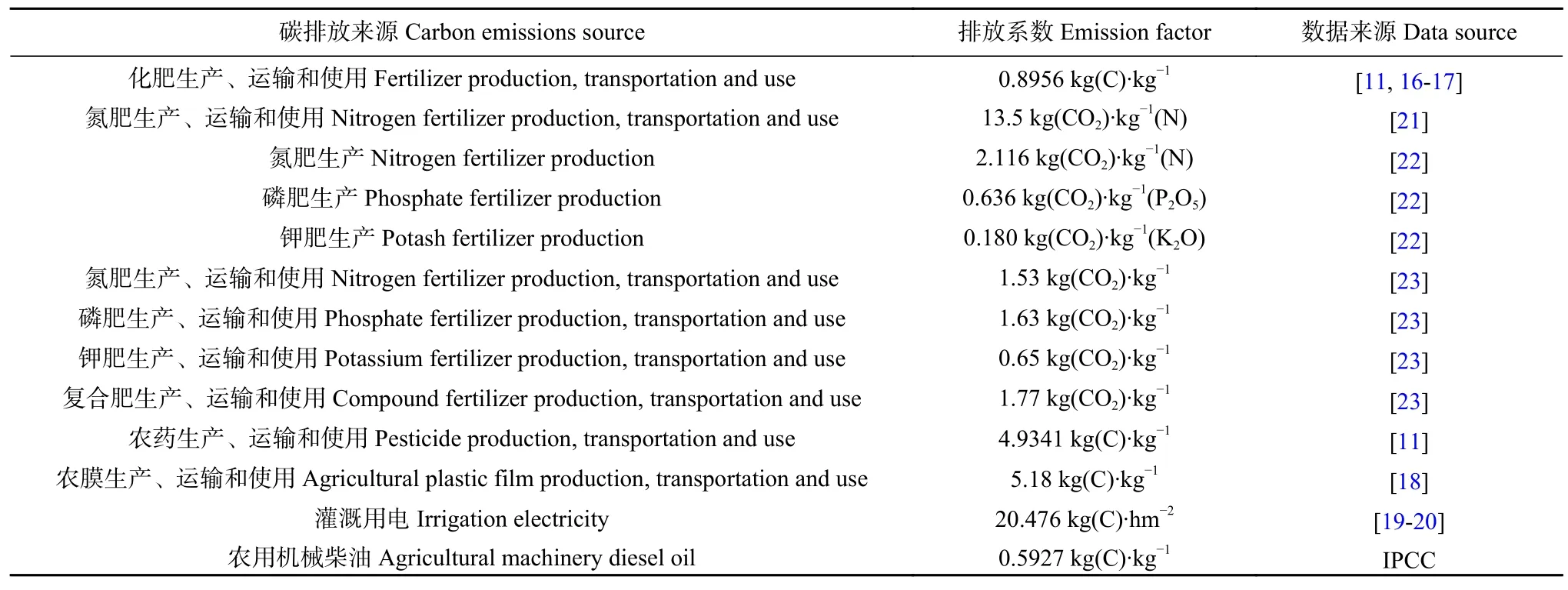

农业物资投入碳排放测算时, 李波等[11]研究所整理的排放系数(表1)同样被大量国内学者采纳使用。其中化肥碳排放系数来源于美国橡树岭实验室West等[16]测算的氮肥生产、运输过程的碳排放系数与智静等[17]引用美国橡树岭实验室各类化肥施用过程碳排放的平均系数相加所得; 农药碳排放系数也来自于智静等[17]引用美国橡树岭实验室的数据; 农膜碳排放系数来源于南京农业大学农业资源与生态环境研究所Cheng等[18]的研究, 其根据国家发展和改革委员会的数据, 用塑料导致的二氧化碳排放量除以塑料数量, 所得的塑料碳排放系数来代表农膜的碳排放系数; 农业灌溉用电碳排放系数由Dubey等[19]根据Singh等[20]巴基斯坦农业灌溉用电数据计算所得的排放系数, 再与我国平均火力发电系数相乘所得; 柴油碳排放系数来源于IPCC推荐值。

表 1 农业物资投入碳排放系数Table 1 Carbon emission factors of agricultural inputs

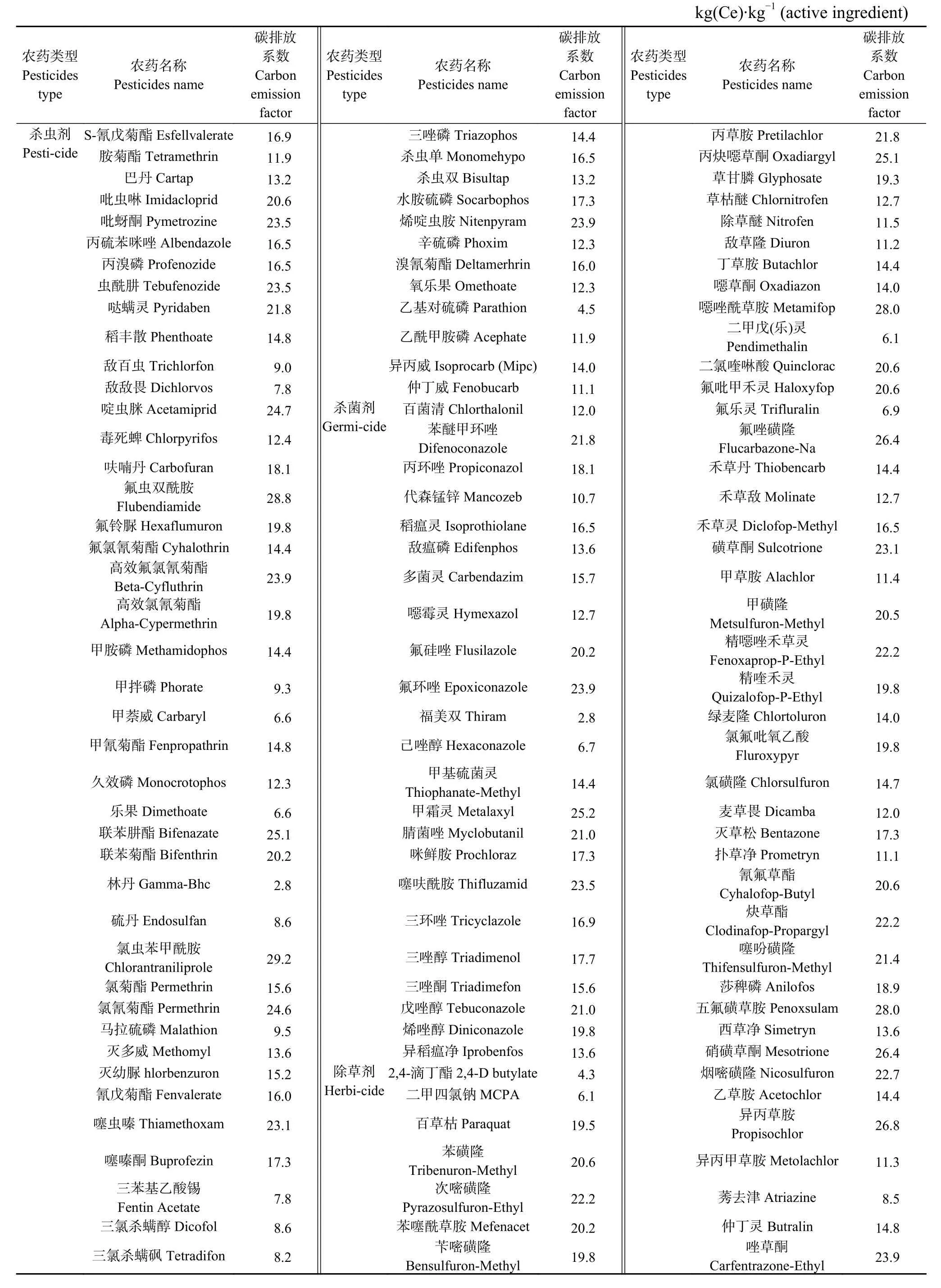

虽然基于要素投入视角的碳排放测算方式被学者们所接受, 但在具体的排放系数选取上, 诸多学者尝试从不同角度对其进行优化, 以期能够更为准确测算出中国的碳排放情况。Zhang等[21]根据中国化肥厂与实地监测数据, 推算出氮肥生产加工及使用过程中的排放系数, 其中包括了农田的氧化亚氮排放。陈舜等[22]根据中国氮肥、磷肥和钾肥的制造加工过程, 推算了其生产过程的碳排放系数。而范紫月等[23]在对农业物资投入碳排放测算时, 引用了中国生命周期基础数据库(CLCD)的排放系数, 并进一步区分了氮肥、磷肥、钾肥和复合肥各类化肥的排放系数。张国等[24]根据Lal[25]的研究数据结合中美农药生产过程的差异, 估算了不同类型的杀虫剂、杀菌剂以及除草剂生产和运输过程的碳排放系数(表2)。

2.1.2 能源消费

农业领域所消耗的能源除了柴油、灌溉电力以外还包括汽油、煤炭等能源, 因此有研究认为农业领域中投入使用原煤、汽油、柴油、电力等能源消费造成的碳排放是农业碳排放的主要来源[26]。农业生产、农业机械使用、农业生产资料与农产品加工以及运输等过程会耗用煤炭、焦炭、汽油、煤油、柴油、燃料油和电力等能源, 而这些化石燃料的燃烧会直接导致大量的碳排放产生, 农业耗用电力也会导致火力发电等过程的间接碳排放[27-28]。于伟咏等[29]则认为, 上文提到的5种农业物资投入也可以视作能源消费产生的碳排放, 其中农用柴油和电力属于直接能源碳排放源, 化肥、农药和农膜的生产、运输和使用属于间接能源碳排放。

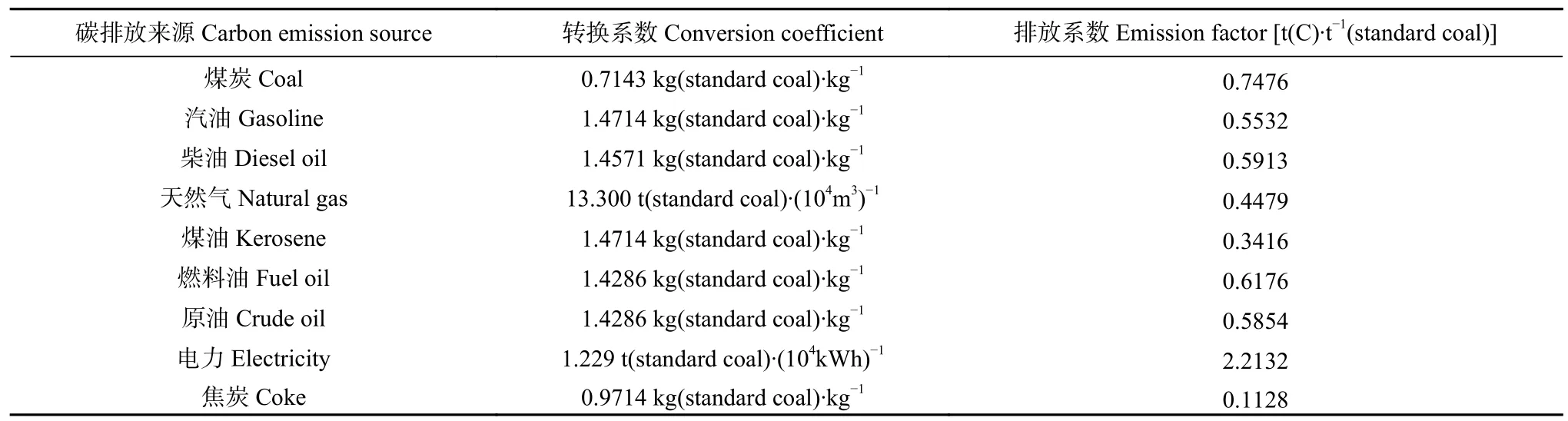

农业领域的能源消费碳排放测算和其他领域能源消费碳排放测算系数一致。李国志等[26]、庞丽[30]根据《中国能源统计年鉴》将农业领域的能源消费分为了煤炭、汽油、柴油、天然气、煤油、燃料油、原油、电力和焦炭9类, 并根据《中国能源统计年鉴》和IPCC的标准煤转换系数和碳排放系数(表3)测算了农业能源消费的碳排放。

2.1.3 秸秆焚烧

吴昊玥等[31]强调农作物秸秆焚烧会产生大量的二氧化碳和甲烷等温室气体; 而秸秆还田一方面会增加土壤氮素导致土壤氧化亚氮排放, 另一方面会增加土壤固碳速率从而利于减少碳排放[32]。由于不同秸秆处理方式对碳排放的影响渠道不同, 因此本部分重点对秸秆焚烧碳排放进行分析, 秸秆还田造成的碳排放和固碳效应将在下文中土壤管理与碳汇部分详细展开。

秸秆焚烧的碳排放核算中, 王革华[33]根据秸秆的含碳系数和氧化率计算得到了秸秆燃烧的碳排放系数1.247 kg(CO2)·kg-1, 而实际计算时常常将秸秆产生量与秸秆焚烧比例相乘后再乘以碳排放系数得到最终秸秆焚烧的碳排放量。曹国良等[34]在核算秸秆露天焚烧碳排放时引用了美国环境保护署的甲烷排放系数以及Andreae等[35]基于化学物理原理测算的二氧化碳和甲烷排放系数; 刘丽华等[36]则通过模拟秸秆燃烧试验来测定了水稻(Oryza sativa)、小麦(Triticum aestivum)、玉米(Zea mays)、油菜(Brassica campestris)、棉花(Gossypiumspp.)和大豆(Glycine max) 6种作物秸秆燃烧排放的二氧化碳、甲烷与氧化亚氮的排放系数(表4)。

表 2 农药生产运输的碳排放系数[24]Table 2 Carbon emission factors of pesticide production and transportation[24]

表 3 农业能源消费转换系数与碳排放系数Table 3 Conversion coefficient and carbon emission factors of agricultural energy consumption

2.2 生产过程角度

除了农用物资投入、能源消耗以及秸秆焚烧造成的碳排放外, 农业生产过程中土壤管理、水稻生长以及动物肠道发酵与粪便管理过程产生的碳排放同样不可忽视。

2.2.1 土地管理过程

土地管理过程中造成土壤碳排放主要源于两个方面: 其一, 翻耕破坏土壤有机库导致有机碳释放造成的碳排放[11]; 其二, 农田生态系统中碳氮循环导致的土壤氧化亚氮排放[37]。

伍芬琳等[38]通过河北冬小麦的大田试验, 对土地翻耕碳排放系数进行测算, 但是此翻耕系数实际包括翻地所用机械柴油以及农药和化肥等物资投入产生的碳排放, 并非只考虑翻耕过程土壤有机碳含量变化导致的碳排放。杨思存等[39]通过对连续翻耕8年的玉米耕地进行试验, 发现翻耕平均每年会使土壤有机碳含量减少0.04 t·hm-2, 而免耕则会使土壤有机碳含量增加0.64 t·hm-2。

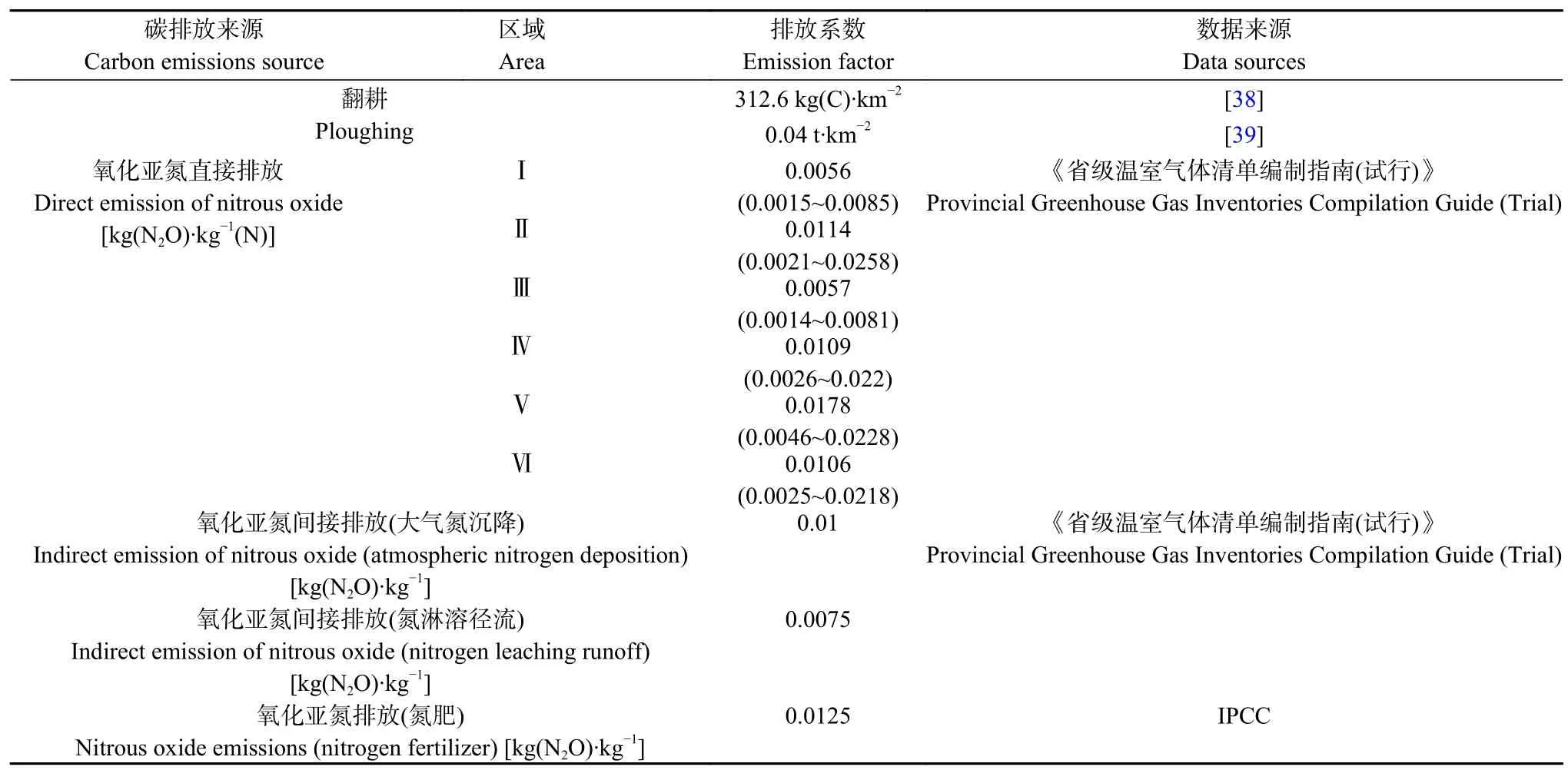

土壤氧化亚氮排放又可以分为由于有机氮肥、秸秆还田等氮素输入导致的直接排放, 以及来源于大气氮沉降和淋溶径流造成的间接排放[40]。张学智等[41]在测算土壤氧化亚氮的直接和间接排放时采用了我国《省级温室气体清单编制指南(试行)》(后文简称“《指南》”)中的排放系数(表5), 并根据不同农作物类型的经济系数、秸秆氮含量、秸秆还田率等测算了秸秆还田的氮素输入量等。闵继胜等[42]进一步测算了不同作物品种土壤本底和肥料的氧化亚氮排放, 其排放系数源于对国内相关研究试验数据整理所得, 如表6所示。

2.2.2 水稻生长过程

水稻的生长过程会产生大量的甲烷排放, 稻田土壤中存在丰富的产甲烷基质和产甲烷菌, 经过稻田土壤氧化形成的甲烷通过水稻植株排放到大气中[3]。

闵继胜等[42]在对水稻生长过程甲烷排放的测算时, 参考了王明星等[43]通过甲烷监测数据和相关研究建立的初级模式所测算得到的排放系数, 并根据单季稻、晚稻和中季稻的生长周期进行计算最终得到我国各省水稻生长周期内甲烷的排放系数(表7),其中早稻、晚稻和中季稻的生长周期分别为85 d、100 d和105 d。此外, 唐志伟等[44]则采用了《指南》中的推荐排放因子计算稻田甲烷排放, 《指南》根据2005年全国各大农业区的稻田生产管理等条件的平均水平, 计算得出了水稻甲烷排放因子的推荐值与变化范围(表8)。

表 4 作物秸秆燃烧碳排放系数Table 4 Carbon emission factor of crop straw burning g·kg-1

表 5 农业土地管理碳排放系数Table 5 Carbon emission factor of agricultural land management

表 6 不同农作物氧化亚氮排放系数[42]Table 6 Nitrous oxide emission factors of different crops[42]

表 7 中国各省(市、自治区)水稻生长周期内的甲烷排放系数Table 7 Methane emission factor of rice grow cycle in provinces (cities, autonomous regions) of China g(CH4)·m-2

表 8 中国分农业区稻田甲烷排放系数Table 8 Methane emission factors of paddy fields by agricultural region in China kg(CH4)·hm-2

表 9 畜禽碳排放系数[46]Table 9 Carbon emission factor of livestock and poultry[46] kg·unit-1·a-1

2.2.3 动物肠道发酵、粪便管理过程

畜禽动物尤其是草食性和反刍类动物在摄入富含纤维素饲料后, 在肠道消化吸收过程中甲烷菌发酵产生甲烷[45]; 与稻田甲烷排放机理类似, 动物粪便中的有机质经过甲烷菌作用产生大量甲烷, 此外, 粪便堆放过程中在微生物作用下还会进行反硝化和硝化反应生成氧化亚氮[3]。

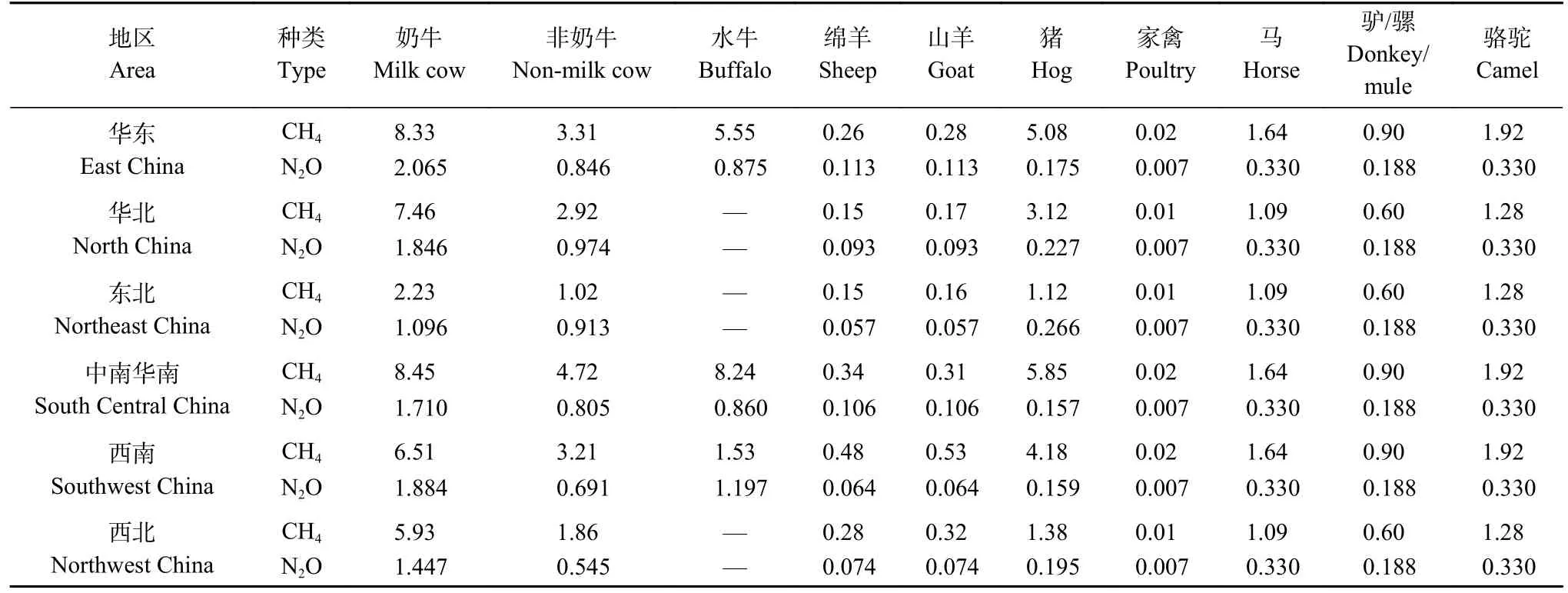

胡向东等[46]对动物肠道发酵和粪便管理碳排放进行了核算, 其引用的肠道发酵与粪便管理甲烷排放系数来源于IPCC (表9), 而肠道发酵造成的氧化亚氮系数则是将FAO所发布的氧化亚氮排放量除以动物的平均饲养量所得, 研究中还根据出栏率对各类动物的年均出栏量进行了调整, 具体方法是将出栏率小于1的用本年末存栏量与上年末存栏量进行平均处理, 而出栏率大于等于1的则按照IPCC的公式进行计算调整。此外, 由于粪便管理造成的碳排放易受到气温等条件的影响, 因此不同地区的碳排放系数有所差异, 《指南》给出了不同地区动物粪便管理的碳排放系数(表10)。

表 10 中国各区域动物粪便管理碳排放系数Table 10 Carbon emission coefficients from animal manure management by region in China kg·unit-1·a-1

2.3 碳汇角度

农业作为重要的生态系统, 具有碳源与碳汇的双重属性。IPCC第6次评估报告指出农业、林业与土地利用可提供2050年全球碳减排20%~30%的潜力, 农业是短期内可能实现大量减少二氧化碳的唯一部门。因此, 有研究在进行碳排放测算时, 将农业碳汇作为核算因素考虑在内, 用碳排放量减去碳汇量所得结果又被称为净碳排放。而由于农业碳汇量大于碳排放量, 农业净碳排放核算结果往往为负(净碳汇量为正)。

农业碳吸收主要有农作物光合作用固碳与土壤固碳两种途径[47], 因此在进行碳汇核算时主要分为农作物吸收与土地利用两方面内容。田云等[48]、翁翎燕等[49]在进行农作物吸收二氧化碳核算时引用了王修兰[50]、韩召迎等[51]的方法和系数, 具体是通过作物的产量和干物重来推算二氧化碳的吸收量, 公式可以表示为:

式中:C表示作物碳吸收总量,Ci表示第i种作物碳吸收量,ci表示第i种作物光合作用合成单位有机质吸收的碳即碳吸收率,Yi为作物的经济产量,ri为第i种作物经济产品部分的含水量, HIi为第i种作物的经济系数。相关的粮食作物与经济系数由王修兰[50]整理所得, 蔬菜瓜类等园艺作物的经济系数由韩召迎等[51]根据文献资料估算所得(表11)。

表 11 主要农作物经济系数、含水量和碳吸收率[50-51]Table 11 Economic factors, water contents and carbon absorption rates of main crops[50-51]

根据土地利用方式测算碳汇时, 方精云等[52]根据各地不同森林类型的实测数据, 基于连续生物量换算因子法, 最终得出了林地的碳吸收参数为5.77 kg(C)·m-2·a-1; 根据我国草地的实地调查和遥感数据建立方程, 测得草地的碳吸收参数为0.0021 kg(C)·m-2·a-1。张大东等[53]根据园地的土壤和植被固碳系数测算了浙江省的园地碳吸收量, 而根据其研究中2000-2009年园地固碳量除以园地面积估算园地的碳吸收系数为0.559 kg(C)·m-2·a-1。此外, 土壤固碳能力会受到农田管理措施影响, 韩冰等[54]研究发现施用化肥、秸秆还田、施用有机肥和免耕等管理措施可以使农田土壤固碳能力分别增加40.51 Tg·a-1、23.89 Tg·a-1、35.83 Tg·a-1和1.17 Tg·a-1。

2.4 基于全生命周期法的碳足迹测算

碳足迹是从生命周期角度出发, 分析全生命周期与人类生产消费活动直接或间接相关的碳排放过程[55]。全生命周期评价法(LCA法)是自下而上的过程分析法, 而运用LCA法核算农业碳足迹时, 主要有两个关键步骤: 第一, 确定农业系统的边界, 即界定农业生产从投入到产出全过程中直接或间接产生碳排放的活动; 第二, 收集计算碳足迹所需的数据, 包括农业生命周期中碳排放活动的数量和对应的排放因子[56]。因此, 进行农业碳足迹核算时与一般排放因子法农业碳排放核算区别就在于在确定碳排放来源时, 采用的方法是LCA法, 从农业全生命周期的角度来构建农业碳排放分析框架, 其核算的内容比较全面, 但是由于涵盖的核算内容多, 核算过程也比较耗时且成本较高。

黄祖辉等[56]、张广胜等[4]在测算农业碳足迹时,分析了农业生产以及最终废弃物处置全过程中直接和间接碳排放的活动, 并将投入产出法嵌入其中进行核算; 此外, 还考虑了免耕等农业技术管理措施的固碳减排效应, 最终得到农业生产的净碳足迹。姚成胜等[57]基于LCA法测算了中国畜牧业的碳排放,其中不仅包括了畜禽饲养过程的碳排放, 还考虑了饲料粮种植与运输加工、畜禽产品加工环节的碳排放。

3 简要评述与研究展望

3.1 简要评述

随着碳排放问题受到广泛关注, 学者们对中国农业碳排放核算等内容进行了深入研究并取得了丰硕成果, 为农业碳排放测算指标体系建设、研究农业碳排放问题与制定农业减排固碳的相关政策提供了坚实基础。但是, 现有研究也存在一定局限性, 主要体现在以下方面:

第一, 确定农业碳排放来源时不够科学全面。现有研究在农业碳排放核算时, 大多只测算了农业碳排放来源某个或某几个方面, 如只核算了农业物资投入造成的碳排放或者农业能源消耗的碳排放,未能全面测算整个农业领域产生的碳排放, 且目前的农业碳排放集中于农业产前和产中环节, 缺乏对产后运输、储藏以及加工等产后环节的测算; 而部分研究未能掌握碳排放的内涵, 只测算了农业二氧化碳排放, 却忽略了农业是甲烷和氧化亚氮两类温室气体的重要排放源, 导致最终测算结果较为片面。遗漏农业碳排放源会导致碳排放结果被大大低估,不利于对农业碳排放现状进行准确把握, 难以为农业减排相关政策的制定提供科学有效的数据支撑。另外尚有所争议的是化肥、农药生产过程中的碳排放在工业碳排放核算时已考虑在内, 是否应该再计入农业碳排放。

第二, 排放系数的使用较为主观随意。随着排放系数法在农业碳排放测算等研究中被广泛使用,排放系数是否准确、科学越来越成为能否精确测算农业碳排放的关键。农业碳排放因作物种类、耕作方式、地理区间等方面不同存在较大差距。现有部分研究在引用相关排放系数时, 未明晰其原始来源,一方面, 采用的部分排放系数来源于国外多年前的试验, 是否适用于中国农业碳排放的情景还有待商榷; 另一方面, 由于对引用的排放系数测算范围不清,导致出现重复测算的情况, 如被引用较多的翻耕排放系数, 其在测算时不仅包括了翻耕导致土壤有机碳库流失产生的碳排放, 还囊括了农业物资投入和柴油等方面产生的碳排放, 如果在最终测算时将此类翻耕碳排放与农业物资碳排放简单相加进行核算,必然导致结果被高估。此外, 由于农业生产过程是动态变化过程, 随着技术进步与农业现代化的发展,农业碳排放水平也会发生相应变化, 而现有的碳排放系数数据滞后、测算方法粗放、缺乏动态调整[58]。

第三, 农业碳汇核算等研究有待深入。一方面,由于现有能源减排与固碳技术在短期内实现突破难度较大, 而农业作为重要的碳汇来源, 可以通过作物吸收和土壤两条途径进行固碳, 有着巨大的固碳潜力, 对于实现“双碳”目标有着至关重要的作用; 另一方面, 随着乡村振兴战略进一步开展, 生态振兴与生态富民在乡村振兴中将扮演更为重要的角色, 而碳排放交易制度以及生态价值补偿等问题的研究展开亟需农业碳汇测算数据作为基础支撑。当前研究多关注于农业碳排放测算, 或是将农业碳源与碳汇结合起来进行农业净碳汇测算, 由于当前碳排放测算准确性难以保证, 因此考虑碳排放的净碳汇测算所得结果的准确性更会大大降低; 而农业碳汇单独测算以及影响因素等研究相对较少, 尚存在一定研究空白。

第四, 农业碳排放研究集中于国家和省级等宏观层面, 农户以及企业等微观层面的研究相对较少。从宏观层面测算农业碳排放情况, 掌握国家和地区的农业碳排放情况, 从而为宏观政策的制定提供支撑固然重要, 但农户作为农业生产中的重要主体, 其生产决策对于农业碳排放有着直接影响。现有研究往往热衷于开展宏观层面的碳排放测算和实证分析,而对农户和企业等微观层面的关注不足、数据开发程度较低。此外, 现有文献从空间视角研究农业碳排放时, 局限于对空间差异的规律性总结描述, 对其产生差异的原因解释不足, 缺乏对不同尺度和时空范围的碳排放对比与变化研究[59]。

3.2 研究展望

结合现有研究存在的不足, 未来对我国农业碳排放核算等相关问题的研究, 可以考虑从以下几个方面深入展开:

第一, 构建一套统一、全面、科学、合理的农业碳排放测算指标体系标准。由国家相关部门牵头,加强与各高校与科研单位合作, 建立完善农业碳排放核算的方法学体系, 根据农业碳排放的科学原理与我国农业生产现实情况, 参考IPCC国家温室气体排放清单等国际标准, 综合采用全生命周期和投入产出等方法确定二氧化碳、甲烷和氧化亚氮在农业领域的主要排放源头, 将农业要素投入、能源消耗、秸秆焚烧、土壤管理、水稻生长以及动物肠道发酵与粪便管理等各类源头全面纳入农业碳排放核算体系。

第二, 建立中国农业碳排放系数数据库。首先,在借鉴国内外研究经验的基础上, 总结整合农业碳排放领域的排放系数; 其次, 与自然学科展开深入合作, 加快遥感、大数据与云计算等新兴技术在实测领域的研究[60], 通过实地监测、自然试验等方法, 分不同地区、不同温室气体种类、不同耕作方式以及不同作物种类和养殖品种等各类碳排放源全面测算符合我国农业生产实际的排放系数, 为农业碳排放核算提供基础数据支撑。

第三, 深化对农业碳汇相关研究。加强对农业碳汇核算与影响因素的研究, 尤其需要继续深入保护性耕作、秸秆还田、有机肥施用、绿肥种植等措施对农田土壤固碳能力的影响研究, 推动提升土壤有机质含量, 充分发挥土壤固碳潜力。在此基础上,推进生态系统与生态价值一致性补偿等模型在农业生态补偿标准及其相关问题的应用研究[61], 积极探索建立农业碳汇市场补偿机制和其他农业生态价值补偿机制, 从而加强农户减排固碳行为的经济激励, 为实现“双碳”目标做出积极贡献。

第四, 继续加强农户与企业微观层面的农业碳排放研究。农业减排固碳政策归根结底要落实在农户与企业等微观主体身上, 考察农户对相关政策的行为反应能为政策实行效果给予客观真实地反馈[62]。因此, 需要进一步深化农户生产碳排放及其低碳生产行为的影响机制研究, 并深入对不同尺度与时空的碳排放对比和变化分析, 从根本上挖掘农业碳排放的影响因素、特征差异与存在问题。另外, 充分发挥模拟模型在碳排放预测中的作用, 为农业碳排放政策制定与调整提供参考依据。