中国食物系统温室气体排放与吸收研究进展*

2023-02-17金欣鹏柏兆海

金欣鹏, 柏兆海, 马 林

(1.中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心/河北省土壤生态学重点实验室/中国科学院农业水资源重点实验室 石家庄 050022; 2.中国科学院大学 北京 100049)

当前, 全球温室气体(GHG)减排仍低于预期, 远不足以将全球平均温升控制在1.5~2 ℃内(较工业革命前)[1-2]。许多国家和地区已经意识到碳达峰、碳中和是实现1.5~2 ℃温升目标的必要条件, 因此陆续作出了相应的减排承诺[3]。截至目前, 这些国家和地区的数量已经超过130个, 其GHG排放量占全球的比例超过70%[4]。中国也宣布了颇具雄心的减排目标: 力争在2030年前使CO2达到峰值, 努力争取2060年前实现碳中和(下文简称“双碳目标”)[5]。在第26届联合国气候变化大会上(COP26), 中国进一步做出了制定甲烷行动计划的承诺, 这意味着我国要较发达国家大大缩短GHG排放的高位平台期, 需要包括食物系统在内的各部门做出迅速而根本的低碳转型[6]。

食物系统是包括农业生产、食物加工、运输、销售和消费全过程的人类活动和生产关系的总和[7],既是重要的GHG排放源, 也具有碳汇的功能。2015年, 食物系统排放了全球1/3的GHG [108亿~191亿t二氧化碳当量(CO2eq)], 其中, 二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)和氧化亚氮(N2O)排放量分别占全球人为源CO2、CH4和N2O排放的26%、63%和59%[8-9]。这表明食物系统减排已迫在眉睫, 其不仅是CH4和N2O主要的排放源, 与之相关的CO2排放也不容忽视。已有研究表明, 如果不对食物系统进行综合管理, 仅该系统的GHG排放就会突破巴黎协定的1.5 ℃温升目标, 并威胁到2 ℃目标[10]。与此同时,在固碳方面, Roe等[11]的研究表明, 加强食物系统相关的土地利用管理, 诸如造林、农林结合和农田固碳等措施, 能够贡献106亿t CO2eq的减排潜力。因此, 在非CO2-GHG减排重要性愈发凸显的背景下,食物系统减排和固碳对气候目标的实现具有重要意义。

过去30年, 中国食物系统发生了巨大变化。生产端的化肥、农药、农膜和农用柴油用量增长了0.8~3.0倍, 主要农作物和畜禽产量分别增长了1.3倍和4.0倍[12]; 在消费端, 随着经济发展和城市化推进,我国居民人均食物能量摄入从2515 kcal·d-1增长至3108 kcal·d-1, 动物性食物蛋白质供给比例从12.4%提高至31.4%[13-14]。国内外食物贸易和居民外出就餐频率的增加, 也导致了运输、烹饪等活动耗能的增加[15-16]。研究显示, 2010年中国食物系统GHG排放高达16亿 t(CO2eq)·a-1, 其中农业活动、农业能源和产后食物供应部门排放之比为5∶3∶2, CO2、CH4和N2O排放占比为44%、25%和31% (以CO2eq计)[17]。中国食物系统正处于绿色低碳转型的关键时期, 而明确食物系统各环节、各类型的GHG排放是协同实现食物系统GHG减排、食物安全和生态环境保护的重要科学基础[18]。

然而, 目前的研究仍缺乏对食物系统整体及其各环节GHG排放的分析, 相关数据仅见于农业(包括种植业和畜牧业)生产排放、生态系统碳汇和消费端食物能源核算等研究中[19]。其中, Zhou等[20]和Wang等[21]分别建立了高分辨率土壤N2O和稻田CH4排放清单, 但在产后食物供应部门排放核算研究中, 仍存在核算项目和研究边界不清等问题。基于此, 本文通过文献数据收集, 综述了中国食物系统及其各环节的GHG排放情况, 重点分析了各环节GHG核算方法及排放系数的差异, 从而为制定环节明晰、多目标协同的食物系统GHG减排政策提供科学依据, 为“双碳目标”路线制定提供支撑。

1 材料与方法

1.1 研究边界

本文将食物系统GHG核算边界分为农业生产、土地利用变化和林业(LULUCF)和产后食物供应3部分(图1)。农业生产部门, 我们不仅分析了农业活动造成的非CO2-GHG排放, 还考虑了农业能源和农用物资生产所造成的直接和间接的CO2排放。其中,农业活动的非CO2-GHG排放包括: 水稻种植的CH4排放, 化肥、秸秆和有机肥施用导致的N2O排放, 秸秆燃烧的CH4和N2O排放, 动物肠胃发酵的CH4排放以及粪尿管理的CH4和N2O排放; 农业直接能源利用排放主要包括: 农用柴油、电力和煤使用所造成的CO2排放; 农业间接能源排放主要有: 化肥、农药和农膜等生产过程中所造成的CO2排放。LULUCF部门中, 重点关注与农业活动相关的耕地、草地和林地利用的CO2排放和吸收过程。产后食物供应部门排放包括食物加工、包装、运输、销售和消费过程产生的CO2排放。由于数据缺乏, 废弃物处理过程排放的GHG暂未纳入核算范围。

图 1 食物系统温室气体核算边界Fig.1 Accounting framework of food system greenhouse gas (GHG) emission

1.2 文献数据收集和处理

本文数据主要来源于各大权威GHG排放数据库和文献数据。GHG排放数据库包括Food and Agricultural Organization Statistical Databases (FAOSTAT)[22]、United Nations Framework Convention on Climate Change Greenhouse Gas Inventory Data (UNFCCCGHG Inventory)[23]、The Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)[24]和Carbon Emission Account and Datasets (CEADs)[25]数据库。其中FAOSTAT主要核算了农业活动和农业能源直接利用的GHG排放; UNFCCC-GHG Inventory和EDGAR数据库涵盖了所有行业部门的GHG排放, 但食物系统相关的排放分类较粗; CEADs则专注于所有行业部门能源利用的CO2排放。

文献数据主要从Web of Science、Google Scholar和中国知网数据库检索、收集(图2)。检索关键词按照“核算范围×温室气体类型”进行排列组合, 核算范围包括“土地” “农业” “作物” “畜禽”和“食物”等中英文关键词及其近义词; 温室气体类型包括“温室气体”“二氧化碳”“甲烷”和“氧化亚氮”等中英文关键词及其近义词。研究区域为中国, 文献发表时间限定在2010-2021年, 但由于部分土地利用碳排放/清除研究基于生态调查, 时间跨度较长, 将相关文献的发表年限放宽至2005-2021年, 因此收集到的GHG排放数据主要是2005-2015年间的核算值, 部分LULUCF部门排放/清除的核算值对应于过去30~40年。

图 2 文献数据收集流程Fig.2 Process of literature data collection

最初文献获取量为1707篇(去重后), 通过分析文献标题后去除了1633篇文献, 去除原则为: 1)与主题不符, 2)空间范围不是中国(其他国家或国内某一地区均去除), 3)未完全包括3大作物(水稻、小麦和玉米)或4类主要畜禽(猪、牛、羊和鸡)。进一步浏览文献内容, 去除掉无法获取数据、不包含分环节(过程)数据以及同一作者或课题组类似数据的文献, 最终收集了有效文章67篇。收集的数据来自文献图表或文字描述, 部分图表数据需利用GetData软件提取。GHG均以CO2eq计, 全球增温潜势(GWP)均以IPCC Fifth Assessment Report (IPCC AR5)[26]提供的数值为准, 即CO2=1, CH4=28, N2O=265。由此,建立了一个包含文献来源、作者、发表年份、研究年份和各环节排放数值的食物系统GHG排放数据库。

1.3 食物系统各环节温室气体排放参数及其不确定性分析

食物系统各环节GHG排放参数及其不确定性的估算思路如公式(1)-(5)所示, 即: 先汇总文献中某环节的排放参数, 文献中给出了参数数值时直接收集, 未明确给出时则通过排放量和活动数据反推; 若活动数据也未明确给出, 则根据表1的缺省数据来源收集相应活动数据并反推; 最后将各环节排放参数求平均值, 并计算标准差和变异系数。值得注意的是, 由于产后食物供应部门排放研究较少且核算范围各不相同, 很难确定其计算的活动数据和排放参数, 因此按Crippa等[9]的年际变化将各文献、各环节的排放量校准到2015年, 然后假设各文献中活动数据一致, 因此其排放参数的变异系数与排放量的变异系数一致。

表 1 中国食物系统各环节排放核算的活动数据缺省值Table 1 Default activity data for different emission segments in the food system in China

式中: 下标i为食物系统第i个GHG排放环节,j为含第i个GHG排放环节的第j篇文献; EFi,j是收集、整理后的第j篇文章中第i个环节GHG排放系数;EFi,j(original)是原文献中直接获取的EFi,j值;Ei,j是第j篇文献中第i个GHG排放环节的排放量;Ai,j是整理后的第j篇文章第i个环节GHG核算所用的活动数据;ε是GWP转换系数, 用于将不同文献中的GWP统一转换为IPCC AR5所用的GWP值(未考虑气候反馈效应)。

续表 1

式中:Ai,j(original)是从第j篇文献中直接获取的第i个GHG排放环节的活动数据,Ai,j(default)是当原文献中不能确切获知Ai,j值时采用的缺省活动数据, 具体来源参考表1。

式中: SDi是食物系统第i个环节GHG排放参数的标准差。

式中: CVi是食物系统第i个环节GHG排放参数的变异系数。

2 结果与讨论

2.1 农业活动的非二氧化碳温室气体排放及其排放参数差异

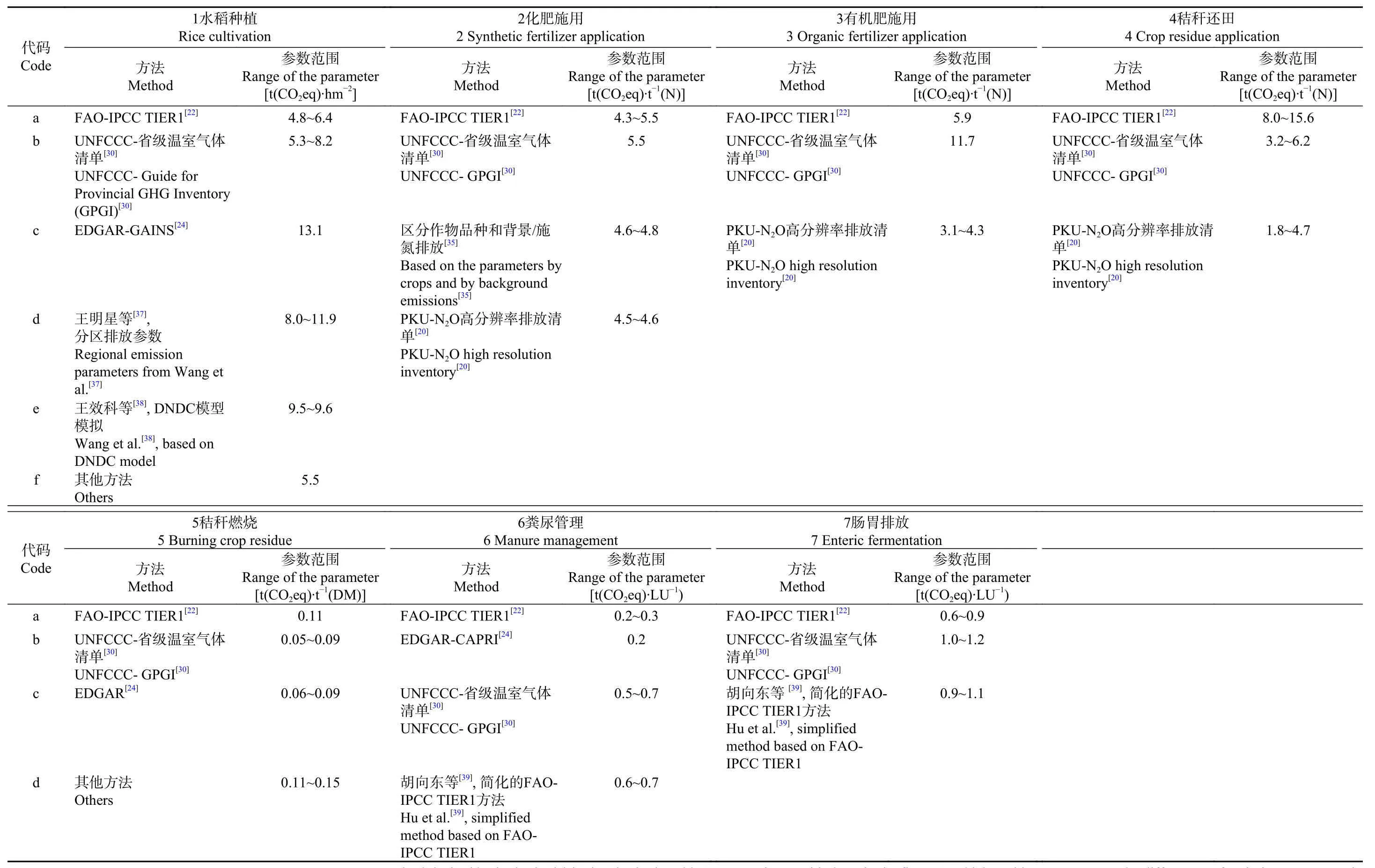

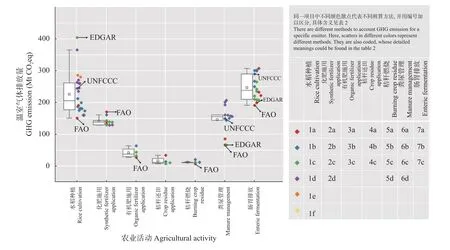

2005-2015年, 农业活动GHG排放量为821 Mt(CO2eq)·a-1, 其中动物肠胃发酵、水稻种植、畜禽粪尿管理和化肥施用等是GHG排放的主要环节, 占农业活动GHG排放的90%以上(图3)。化肥施用的N2O排放研究较多, 排放量变异范围较小, 排放参数为4.3~5.5 t(CO2eq)·t-1(N) (表2)。采用区分作物种类和背景/施肥排放核算方法[35](方法2c)的研究居多, 排放参数为4.6~4.8 t(CO2eq)·t-1, 该数值接近北京大学构建的高分辨率排放清单(PKU-N2O)的排放参数[20](方法2d), 而低于FAO-IPCC TIER1[22](方法2a)和UNFCCC-省级清单编制指南[30]的排放参数(方法2b), 这可能与排放参数是否源于本地测定数据有关(方法2c和2d采用, 而2a和2b未采用)。

表 2 农业活动温室气体核算方法及其参数变异范围Table 2 Accounting methods for agricultural activities greenhouse gas emission and their re-calculated emission factors

图 3 2005—2015年农业活动导致的年均温室气体排放Fig.3 Annual greenhouse gas (GHG) emission induced by agricultural activities during 2005-2015

水稻生产CH4排放研究相对较多, 排放量变异系数为30% (表2)。其中, 运用较多的核算方法是UNFCCC-省级清单编制方法[30](方法1b), 排放参数在5.3~8.2 t(CO2eq)·hm-2, 该方法基于过程模型CH4MOD建立[36], 相当于IPCC清单编制指南的TIER3方法。UNFCCC-省级GHG清单编制方法[30](方法1b)与早期王明星等[37]建立的分区排放参数法(方法1d)、王效科等[38]基于DNDC模型的测算方法(方法1e)相似(均基于实测数据或经实测数据验证的过程模型),但是后两者排放参数较大, 这可能与测定方法、模型功能差异以及稻田管理方式改变有关。此外,EDGAR数据库[24]的排放参数明显高于其他研究, 需要进一步验证(方法1c)。

牲畜肠胃发酵排放为247 Mt(CO2eq)·a-1, 变异系数为16% (图3, 表2)。核算方法包括FAO-IPCC TIER1[22](方法7a)、UNFCCC-省级清单编制方法[30](方法7b)和胡向东等[39]简化的IPCC方法(方法7c)。方法7b的排放量略高于方法7a和7c, 因为前者排放参数由国内不同养殖模式下的实测数据确定, 高于大洲尺度的平均排放参数。畜禽粪尿管理的核算方法与牲畜肠道排放类似, 算法也主要包括FAO-IPCC TIER1[22](方法6a)、UNFCCC-省级清单编制方法[30](方法6c)和胡向东等简化的IPCC核算方法[39](方法6d)。但是畜禽粪尿管理不仅包括CH4, 还包括N2O排放, 而N2O排放参数在方法6a、6c和6d间也存在差异, 进一步增大了不同方法间排放量的差异。此外, EDGAR核算方法[24](方法6b)与FAO-IPCC TIER1方法[22](方法6a)类似, 此处不再单独讨论。

有机肥和秸秆施用的排放分别为42 Mt(CO2eq)·a-1和16Mt(CO2eq)·a-1, 排放变异系数却分别达38%和74% (图3, 表2)。这可能与两类排放核算中“中间参数”较多有关。这些“中间参数”包括畜禽排泄率、畜禽粪尿还田率、作物谷草比、秸秆还田率等, 在不同文献间存在较大的变异。北京大学构建的PKUN2O清单[20](方法3c和4c)中有机肥和秸秆还田的排放系数均较小, 这可能是由于该方法用本地数据校正了间接N2O排放量, 新校正值较IPCC TIER1[22,40](方法3a和4a)和省级GHG清单方法[30](方法3b和4b)的排放参数小。另一个排放较少的环节是秸秆燃烧, 但不同研究间排放参数差异不大, 排放总量差异主要由活动数据造成。例如FAOSTAT[22]仅包括了3大作物和甘蔗秸秆的燃烧量, 而其他研究一般包括所有作物的秸秆燃烧量。

总体而言, 农业活动GHG核算结果差异主要源于排放参数间的差异。其中, 水稻种植、牲畜肠胃排放、畜禽粪尿管理和化肥施用等环节的研究较多,排放不确定性较小, 而有机肥施用、秸秆还田等环节排放差异还较大, 需要加强对还田比例等“中间参数”的研究。

2.2 农业生产过程能源消耗的温室气体排放及其排放参数差异

2.2.1 农业生产直接能源消耗的温室气体排放及其排放参数差异

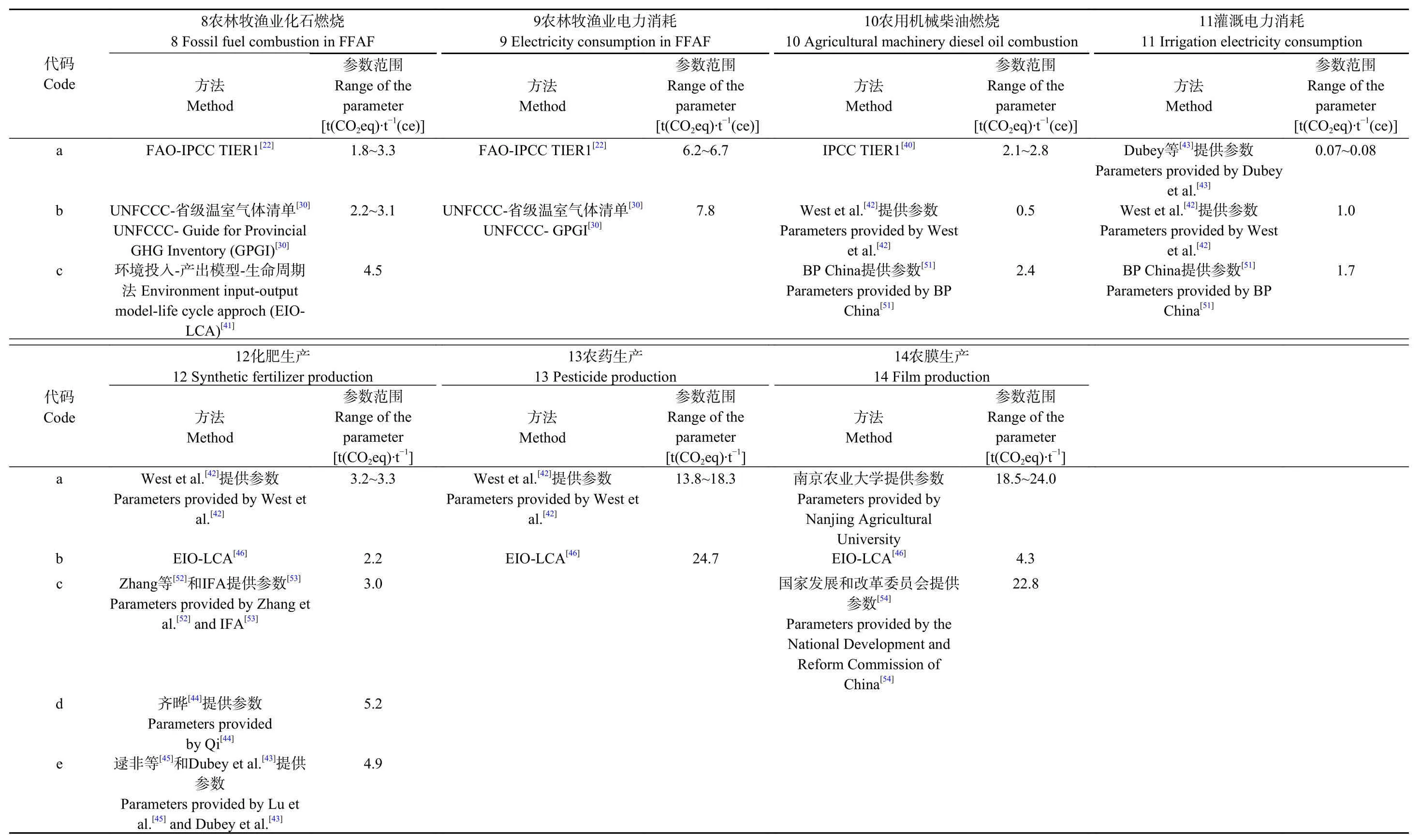

农业直接能源是指农业生产过程中利用的化石和电力等能源。如图4所示, 农业直接能源消耗的GHG排放有两种核算方式: 一是“自上而下”的核算方式, 即利用能源平衡表中的“农林牧渔业终端能源利用量”, 从整个部门的角度核算GHG排放量; 二是“自下而上”的核算方式, 即识别农业生产中主要能源消耗活动, 估算和累加各主要能源消耗活动造成的GHG排放。

结果显示, 2005-2015年, 农林牧渔业化石能源和电力消耗造成的年均GHG排放量为109 Mt(CO2eq)·a-1和85 Mt(CO2eq)·a-1, 分别占该环节排放的56%和44% (图4)。“自下而上”方法识别的农用机械柴油燃烧造成的排放为41.2 Mt(CO2eq)·a-1, 灌溉电力消耗导致的排放为38.5 Mt(CO2eq)·a-1(图4)。对比“自上而下”和“自下而上”方法的核算值, 农用机械柴油燃烧导致的排放仅占整个农林牧渔业化石能源燃烧排放的38%, 农业灌溉电力消耗导致的排放仅占农林牧渔业电力消耗排放的45%。这表明农业部门中还有大量能源消费活动未被识别, “自下而上”和“自上而下”的核算方法还需进一步整合。

图 4 2005—2015年农业生产中能源消耗造成的年均温室气体排放量Fig.4 Annual greenhouse gas (GHG) emission induced by agricultural energy use during 2005-2015

“自上而下”方法核算的化石能源和电力消耗所排放的GHG不确定范围均较小, 变异系数在16%~24%。这可能由于“自下而上”方法是按能源类型核算的(表3, 方法8a, 8b), 而各类能源的物理、化学性质基本固定, 例如含碳量、氧化率等参数在不同文献中相差不大。值得注意的是, Wang等[41]采用经济投入产出-生命周期评价(EIO-LCA)法(表3, 方法8c)核算的农林牧渔业化石燃烧的排放值高达170 Mt(CO2eq)·a-1。这一方面是由于其核算范围不仅包括农林牧渔业化石燃烧的排放, 也包括能源加工等过程造成的间接排放; 另一方面, 该研究的排放因子也偏大(表3)。

“自下而上”方法核算的农用柴油燃烧和灌溉电力消耗造成的GHG排放不确定范围较大, 变异系数在37%~100%。由于我国农业柴油用量和灌溉面积有确切记录, 且年际间变化不大, 故造成上述两类排放巨大不确定性的主因在于排放系数的差异。表3显示农业柴油燃烧排放中, West等[42]的排放参数(方法10b)仅为其他研究的1/4~1/5; 灌溉电力消耗的排放中, Dubey等[43]的排放参数甚至不足其他研究的1/10 (方法11a)。

2.2.2 农业生产间接能源投入的温室气体排放及其排放参数差异

农业生产的间接能源主要指农业生产中投入的化肥、农药和农膜等农资产品生产所消耗的能源,其在非农业生产部门被消耗并产生排放, 因而被表述为“间接”。

2005-2015年, 化肥、农药和农膜等生产造成的年均GHG排放分别为195 Mt(CO2eq)·a-1、39 Mt(CO2eq)·a-1和41 Mt(CO2eq)·a-1(图4)。化肥生产排放的研究较多且核算方法多元, 排放量的变异系数维持在27%, 这说明该环节排放核算的不确定性较小。表3进一步揭示化肥生产排放不确定主要来源于排放参数的差异, 例如齐晔[44](方法12d)、逯非等[45]和Dubey等[43](方法12e)提供的排放系数均在5 t(CO2eq)·t-1左右, 是EIO-LCA方法(方法12b)排放系数的2倍以上。

农药和农膜生产的排放数量不确定性较大, 变异系数分别为37%和41% (表3)。两类排放的不确定性也主要归因于排放系数的差异。以农膜生产为例, EIO-LCA方法估算的排放值(方法14b)远低于基于生产过程核算的排放量(方法14a和14c), 这可能是由于EIO-LCA方法只能将农膜生产对应的工业部门的平均排放强度作为农膜生产排放强度, 而该平均排放强度可能远小于农膜生产的排放强度[46]。农药和农膜排放的核算方法亦过于单一, 例如农药生产排放多采用West等[42]的排放参数(方法13a), 农膜生产排放多采用南京农业大学农业资源与生态环境研究所提供的参数(方法14a)。

表 3 农业生产中能源消耗的温室气体核算方法及其参数范围Table 3 Accounting methods for agricultural energy use greehouse gas (GHG) emission and their re-calculated emission factors

2.3 LULUCF的温室气体吸收及其参数的差异

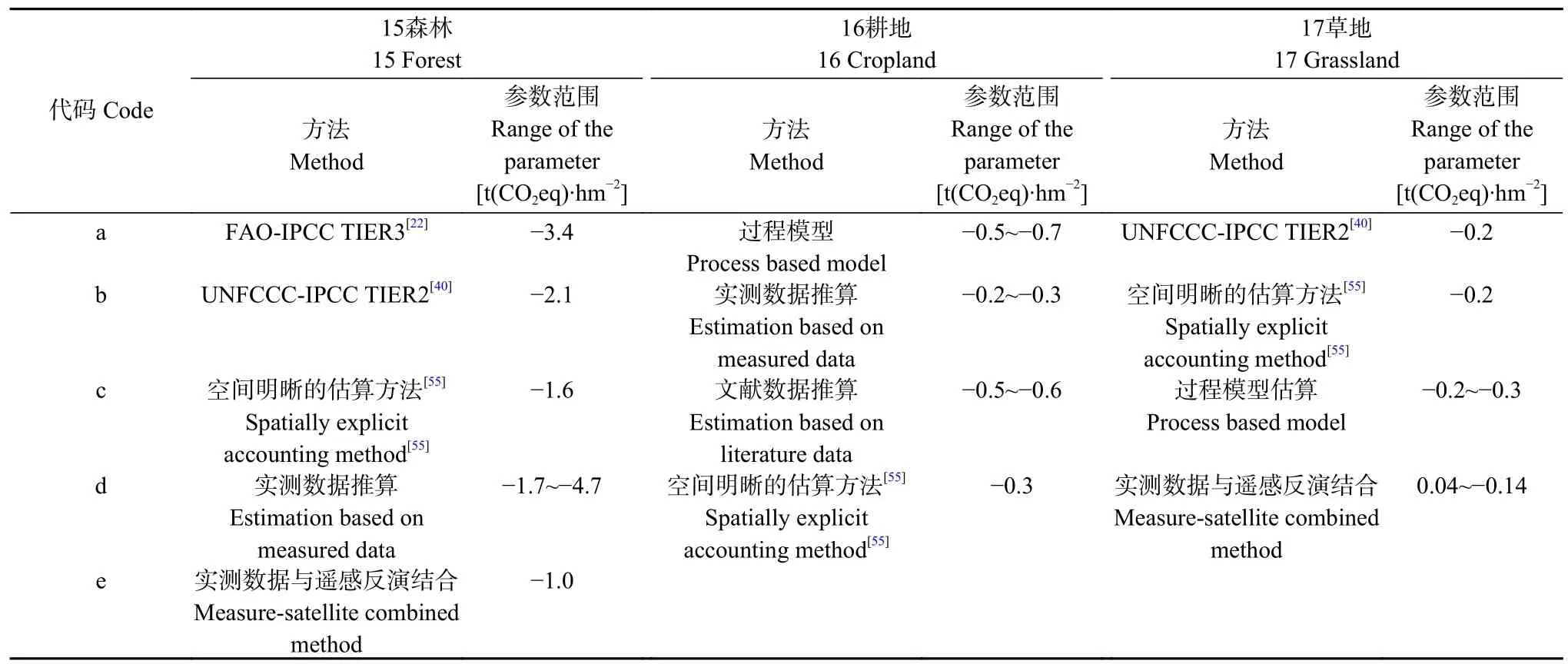

各数据库均未对我国食物系统相关的LULUCF的GHG源、汇状况进行详细研究。例如FAOSTAT核算的耕地和草地GHG排放仅包含了耕地和草地中的有机质土排水并用于耕作时排放的温室气体, 而气候变化国家信息通报也未区分土地利用变化及各碳库的排放或吸收情况[22,47]。鉴于现阶段1)对于哪部分LULUCF与食物系统相关尚无定论, 2)缺乏除生物量和土壤碳库以外其他碳库(如枯落物和枯死木碳库)的数据, 本研究仅将LULUCF排放(或吸收)的空间范围定义为所有森林、耕地和草地, 碳库范围定义为森林生物量碳库、耕地土壤碳库以及草地生物量和土壤碳库。

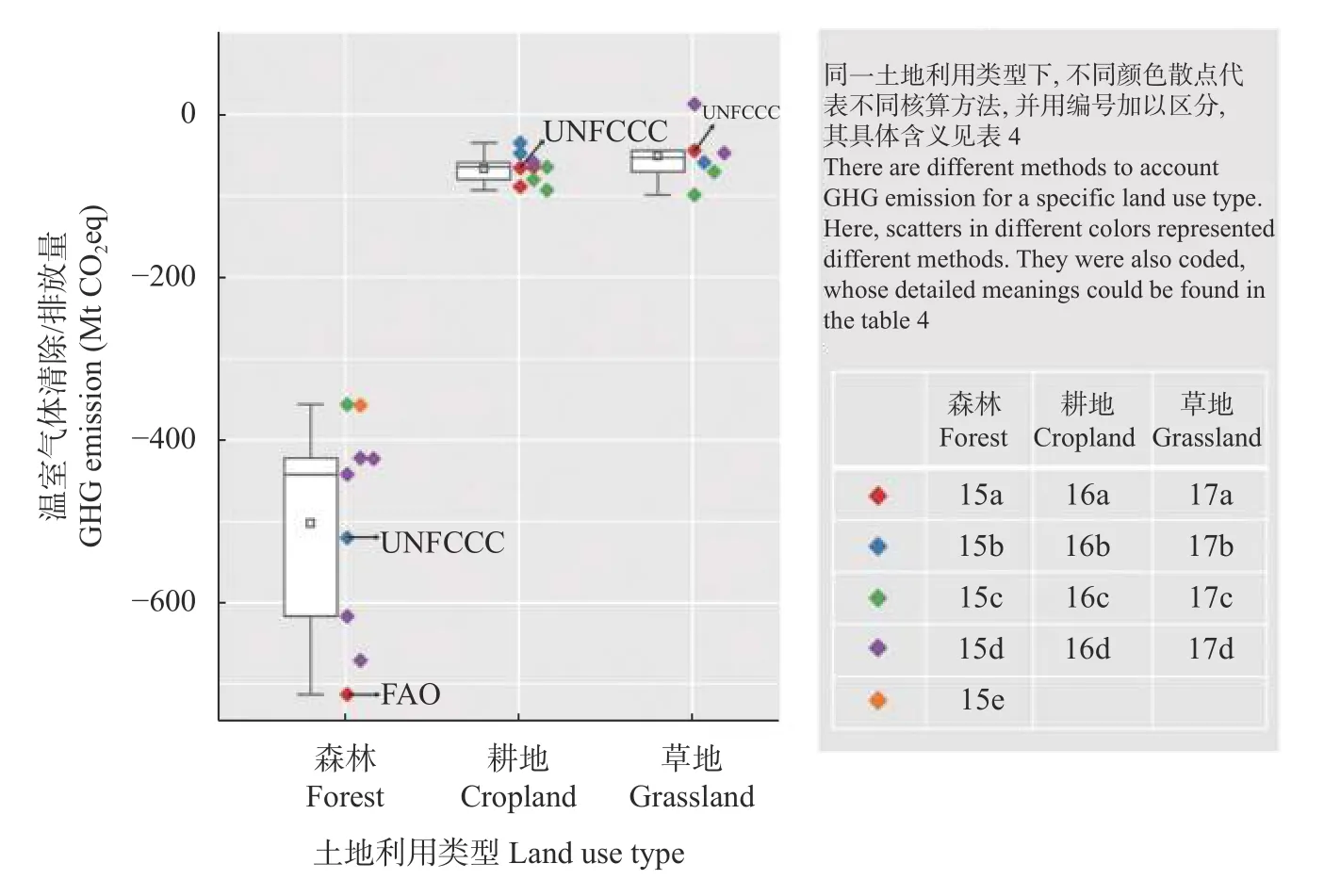

近20年来, 我国森林年均固碳量达520 Mt(CO2eq)·a-1, 变异系数为25% (表4, 图5)。Fang等[48]建立的实测数据结合连续生物量换算因子的方法(表4, 方法15d)在森林生物量估算方面得到了广泛运用, 但该方法下不同文献报告的CO2吸收量有较大差异, 可能是由于前期研究中高估了森林植被的碳汇能力[49-50]。其他方法中, FAOSTAT (方法15a)估算的碳汇量[22]最大, 可能是因为其数据来源和估算的空间分辨率与其他研究不同, 并且其碳汇参数也大于其他研究(表4)。

表 4 不同土地利用类型碳汇核算方法及其参数范围Table 4 Accounting methods greenhouse gas (GHG) removal of land use, land use change and forests (LULUCF) and their re-calculated removal factors

图 5 1980s—2010s年均土地利用、土地利用变化和林业的温室气体吸收量Fig.5 Annual greenhouse gas (GHG) removed by land use, land use change and forests (LULUCF) between 1980s and 2010s

1980-2010年, 耕地年均GHG固定量达67 Mt(CO2eq)·a-1, 变异系数为28% (图5, 表4)。耕地碳汇的不确定性主要源于研究方法的差异。其中, 过程模型(表4, 方法16a)与文献数据推算(方法16c)的估计值相近[65~94 Mt(CO2eq)·a-1], 但高于实地测量(方法16b)的推算结果[35~48 Mt(CO2eq)·a-1]。这可能是由于: 1)过程模型的土壤有机碳库对管理措施和气候变化的响应更为敏感[56]; 2)实地调查、文献调研和模型校正试验的数据间存在代表性的差异,其结果向全国外推时也存在差异。

过去40年, 草地处于碳中性或弱碳汇状态, CO2固定量为50 Mt(CO2eq)·a-1, 但其变异系数高达72%(图5, 表4)。与耕地类似, 草地碳汇估算的不确定性也源自于研究方法的差异, 也同样观察到过程模型估算结果(表4, 方法17c)高于实测数据和遥感反演结合的估算结果(方法17d)。这不仅是由于过程模型敏感性和数据代表性的问题, 也可能与草地面积(281~353 Mhm2)和土壤深度设置(过程模型研究在1.0~1.5 m, 实际测量研究在20~30 cm)有关。

综上, 当前LULUCF部门的GHG排放(或吸收)核算仍面临巨大挑战性。因为其1)面临排放(或吸收)参数和土地利用面积不确定的问题; 2)作用过程复杂, 实地调查和模型估算的方法难以相互验证和统一。因为还不能确定是模型机理设计有缺陷, 还是测量方法存在不足, 抑或是存在未知碳库和过程。

2.4 食物供应部门的温室气体排放

产后食物供应部门的GHG排放研究更为稀缺,包含食物加工、包装、运输仓储、批发零售和食物消费全部5个环节的研究仅3篇[9,57-58], 其中1篇[58]还仅核算至各环节能源利用状况, 其GHG排放量由本文按油品碳排放因子推算得到。

2007-2017年, 我国产后食物供应部门的GHG年平均排放量为708 Mt(CO2eq)·a-1(包装环节直接采用Crippa等的结果[9]) (表5)。食物加工和食物消费的排放量分别为113 Mt(CO2eq)·a-1和79 Mt(CO2eq)·a-1,合计占产后食物供应GHG排放的27%。食物包装过程的化石燃烧排放仅为46 Mt CO2eq, 但若将包装材料的碳排放纳入核算, 该环节的碳排放将达440 Mt(CO2eq)·a-1[9]。

产后食物供应链各环节排放的变异系数均在40%以上, 主要原因在于同一环节排放的核算范围不同(表5)。以食物加工为例, CEADs[25]、Vermeulen等[57]和Li等[17]仅核算了该环节终端排放的GHG,但前两者不包含电力排放, 致使其排放明显低于后者。消费环节也存在类似的情况, Song等[58]仅包含餐饮业的GHG排放[39 Mt(CO2eq)·a-1]; Li等[17]包括所有部门烹饪耗能排放[78 Mt(CO2eq)·a-1]; 而Crippa等[9]不仅包括烹饪耗能, 还包括冷藏、微波等耗能产生的排放[119 Mt(CO2eq)·a-1]。

包装阶段和运输、储藏阶段的排放常用EIO-LCA方法估算, 但投入产出表(I-O表)不同的部门划分方式也可能对排放结果产生一定影响。Vermeulen等[57]基于26部门I-O表估算的运输仓储阶段和包装阶段排放分别为46Mt(CO2eq)·a-1和53 Mt(CO2eq)·a-1, 高于Song等[58]的33Mt(CO2eq)·a-1和36 Mt(CO2eq)·a-1。此外, Crippa等[9]估计的包装排放远高于其他研究的结果, 主要是因为该文采取了“自下而上”的方法, 将包装材料的隐藏碳排放也纳入了核算。

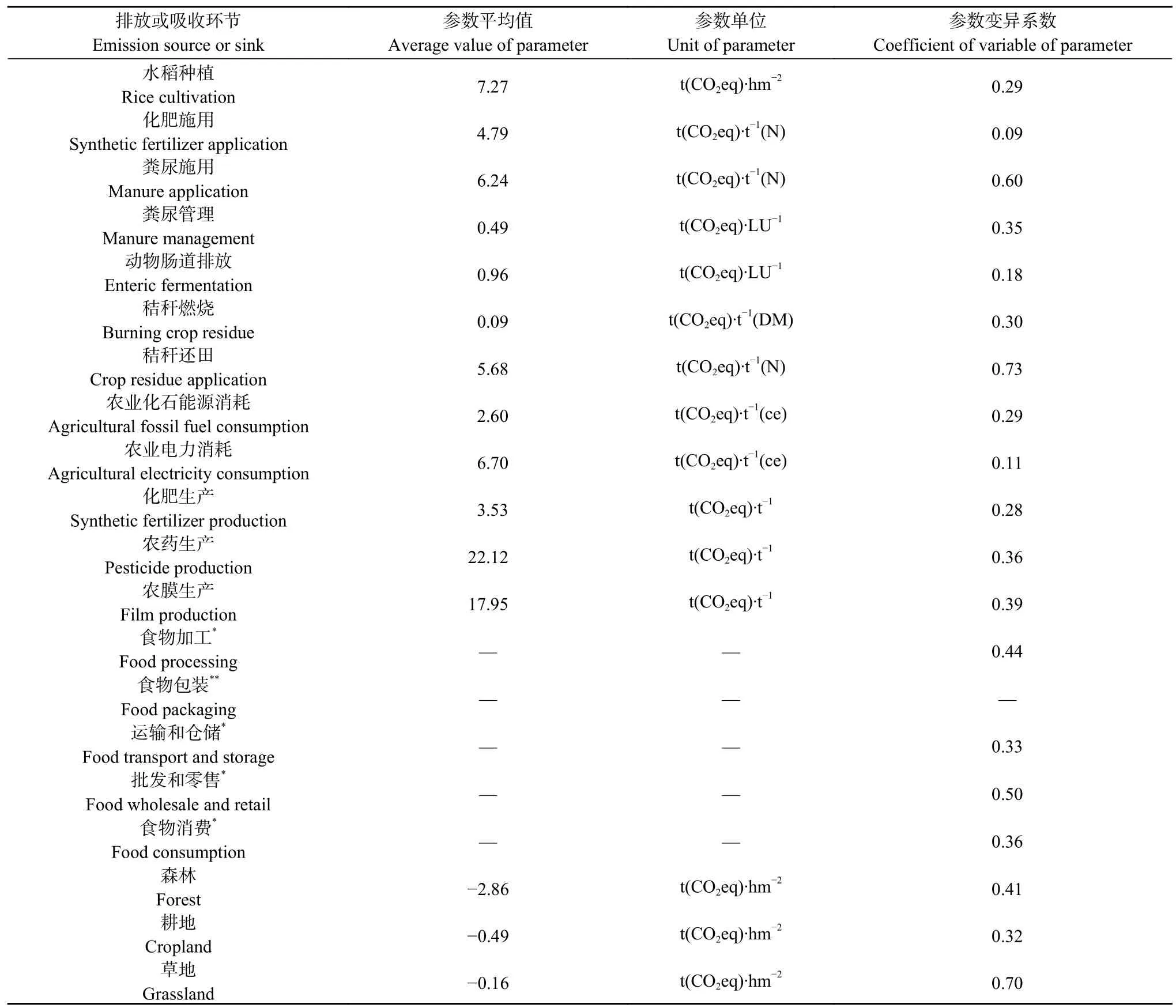

2.5 中国食物系统温室气体排放参数比较及其不确定性

表6展示了我国食物系统不同环节的排放(或吸收)参数均值及其变异系数, 二者可分别为未来食物系统减排方向和完善食物系统核算提供洞见。从几项可比的排放参数看(排放参数单位相同), 粪尿及秸秆施用的排放参数较化肥施用略高, 表明未来促进循环农业的同时需协同控制温室气体排放; 草地碳汇能力远低于耕地和林地, 修复退化草地的碳汇潜力较大; 此外, 稻田排放、动物肠胃排放、农药和农膜生产排放强度仍处于高位, 相关减排技术的研发和应用应进一步加强。从温室排放(或吸收)参数的变异系数看, 农业活动中的粪尿施用、秸秆还田,农业能源利用中的农药、农膜生产, 食物供应部门中的食物加工、批发和零售, 土地利用中的草地利用等环节的参数变异系数均在35%以上, 一定程度上反映了这些环节排放研究的缺失。相反, 化肥施用、化肥生产和畜禽肠道排放等环节的排放参数变异系数较小, 分别为0.09、0.11和0.18, 表明相关研究已较为完善, 能够一致地反映所属环节的排放状况。

表 5 食物供应部门的年均温室气体排放Table 5 Annual greenhouse gas (GHG) emission induced by postharvest food supply activities

表 6 中国食物系统各环节排放(或吸收)参数及其变异系数Table 6 Emission (or sequestration) factors and their coefficients of variations of the Chinese food system

3 结论和展望

本文提出了一个涵盖LULUCF、农业生产和产后食物供应3大部门, 20个排放环节的食物系统GHG核算框架(图1), 收集和汇总了我国食物系统各环节GHG排放的定量研究结果, 分类探讨了核算方法和参数的差异性, 可为核算方法改进提供依据。

我国食物系统各环节GHG核算的不确定性仍较大, 其中粪尿施用、秸秆还田、农药和农膜生产、食物加工、批发和零售以及草地碳汇的排放参数变异系数均在35%以上。未来, 需加强以下方面的研究: 1)农业生产部门中, 细化农业活动各环节排放参数, 加强有机肥、秸秆去向参数的调查; 整合农业直接能源排放核算“自上而下”的部门核算法和“自下而上”的过程核算法; 加强农业投入品生产企业能耗研究, 获取本地化的间接能源排放参数。2) LULUCF部门中, 加强土地利用调查, 制定统一的土地分类标准; 识别与食物系统相关的LULUCF过程, 实现真正的生命周期评价; 整合实地调查和机理模型研究,为排放核算提供更精确的参数。3)产后食物供应部门中, 进一步明确各环节排放的核算范围; 整合EIOLCA、终端能源利用与基于过程的核算方法。