酗酒者肝移植公正分配的争议与未来方向

2023-02-17胡蝶花张欣

胡蝶花,张欣

(1.中南大学文学与新闻传播学院 哲学系,湖南 长沙 410075;2. 中南大学湘雅医院 医学伦理委员会,湖南 长沙410008)

酗酒者肝移植供体器官如何分配一直是生命伦理学领域备受争议的主题。肝移植是酒精性肝病终末期最为重要的治疗性手段,也是终末期肝衰竭患者唯一的生存机会。然而,当前存在肝脏供体稀缺,酒精性肝病患者发病数日益增多,肝移植的供体肝分配变得异常艰难。

自上世纪80年代以来,关于酗酒酒精性肝病患者的肝移植资格就持续受到了关注。一些哲学和生命伦理学家认为即使酗酒作为一种疾病,但是患者仍然存在一定的行为自主权,因此酗酒者需要为其酗酒行为承担部分责任,当他们与其他类型的终末期肝病患者竞争稀缺的肝脏资源时,应该降低他们的移植优先级[1-3];然而,还有一部分学者[4-5]考虑到酗酒者的责任评估将面临一系列经验性难题(包括无法判定患者的自愿性程度以及确定实施何种程度的惩戒,以及其可能破坏医患关系等),因而反对降低酗酒者肝移植优先级的这一做法。当前双方学者围绕责任是否应该作为衡量酗酒者供肝分配的标准,存在严重分歧未形成明确共识[6]。

相关数据显示,酒精性肝病已经成为美国和欧洲肝移植最常见的肝移植适应证[7-8],2015年我国大陆地区约16万例死于酒精相关终末期肝病,其中约3万例死于酒精性肝硬化,约13万例死于酒精相关肝癌[9]。在可移植器官稀缺及等待名单上的患者数量与供体器官之间的差距越来越大的现实下,酗酒者肝移植分配的公平性问题不得不引起重视。本文通过对肝移植供肝分配的医学责任、道德责任以及责任是否作为稀缺医疗资源分配标准等争议现状进行综述,以期为临床器官分配及国家制定肝脏分配指南提供一定参考,并提出进一步的研究建议。

1 酗酒被视为一种疾病或道德“恶”

“酗酒作为一种疾病还是道德上的恶”是酗酒者接受肝移植治疗医学伦理争论的核心和焦点。如果前者是正确的,那么酗酒者就可能不需要为自己的疾病负责,将其排除在肝移植优先级名单之外是不公平的;如果后者是正确的,基于公平论的论点,酗酒是一种对自身都不负责任的行为,个体应该为自己对健康机会的挥霍而付出代价,这对那些非自身原因所导致的“无辜”的终末期肝病患者而言是公平的。围绕上述这些问题,产生了两种不同的观点:

酗酒作为一种疾病,一部分人认为人们在一定程度上受到基因、成长环境及社会性或经济性压迫等因素的影响,不仅使得酗酒者产生严重的酒精依赖和成瘾,而且导致了酗酒者出现多种合并精神疾病从而丧失对疾病负责的自主性。1992年,美国酒精中毒与药物依赖委员会明确将酗酒定义为“一种主要的慢性疾病,其遗传、心理社会和环境因素会影响其发展和表现”[10]。2017年,美国医学会重申“药物依赖(包括酗酒)是疾病,并且对药物的治疗是医疗实践合法组成部分的主张”[11]。当前,酗酒作为一种酒精使用障碍,是全球最普遍的精神障碍之一[12],相当一部分研究已经表明,一个人选择酗酒与其酒精性基因有关。这些研究指出,酗酒必须被接受为一种疾病,在某些情况下,它具有遗传背景[13],并且可能持续对患者健康产生有害影响[14]。酗酒使得酗酒者合并出现多种精神疾病,包括人格紊乱,精神分裂症,抑郁症和社交恐惧症等[15]。基于上述主张,酗酒应该被视为一种共病状态,而非一种道德缺陷[16]。因此,完全排除酗酒者肝移植需求权利是不切实际的。

酗酒作为一种道德“恶”(morally vice)。这种观点主要来源于人们普遍的道德直觉,人们认为由长期酗酒导致的肝脏衰竭是酗酒者不节制的生活方式所引发的后果,酗酒者明知长期慢性饮酒会增加肝脏损伤或肝衰竭的风险却仍然选择此类健康风险性行为,酗酒者应该为自己的行为选择承担责任。排除或降低酗酒者的移植优先权被视为一项“惩罚性措施”,这一观点受到公众调查意见的证据支持。一些调查意见指出,公众不愿意将器官分配给那些酗酒者[17-18],他们倾向于认为那是酗酒者“自作自受”(self-inflicted)的结果[19-20]。这些公众偏好调查表明了酗酒者在器官移植分配名单上的优先级通常较低,这更多地反映了公众的一种信念,即酒精使用障碍不是“疾病”,更多的是一种道德失败。

随着对酗酒病因学的进一步认识以及成瘾医学学科的努力,研究界逐渐形成酗酒作为一种疾病的共识,这也被认为是酗酒的主流概念从道德范式向生物医学范式发生转变的重要过程[21]。当前研究在两个方面形成一致:一方面,酗酒作为一种疾病,是基因与其他外部环境(包括社会经济压力、成长环境等)因素共同作用的结果[22],不能直接认为酗酒者对其导致肝脏衰竭负有全部的责任[23-24]。另一方面,道德评价不应作为降低或排除酗酒者肝移植资格的评判依据,即酗酒者不应当由于所谓的“自我放纵”而被划为移植治疗受歧视的人群,“除非我们假设获得新器官的资格需要某种程度的美德,否则从移植上排除酗酒者就是不合理的”[25]。因此,认为酗酒者“自作自受”的道德判断不被纳入对供肝分配资格的考虑之中。到目前为止,人们意识到将酗酒者排除在移植优先级候选者之外源于道德和医学争论的混合,并且无论是基于道德还是医学上的考虑,都没有充分的理由让酗酒者仅仅因为其酗酒史而被完全排除在肝移植治疗名单之外,道德争论的焦点进一步体现在酗酒者是否应该为其个人行为承担部分责任,以及降低他们接受肝移植优先级是否合理。

2 酗酒者接受供肝分配的责任争论焦点

有关酗酒者肝移植的公平性争论是一个永恒的话题:将如此稀缺的医疗资源赋予酗酒者或酒精性肝病患者对其他非自身过错导致的肝衰竭患者是否公平?有关这场争论的焦点主要围绕着酗酒者的医学责任、道德责任以及责任能否作为稀缺医疗资源分配的标准而综合考量。

2.1 医学责任

酗酒者肝移植供肝分配的医学责任主要考虑了酗酒者的移植手术后的疗效,集中在酗酒者接受肝移植术后的存活和酒瘾复发(alcohol relapse)。

有研究者认为,酗酒者的移植预后差,而且术后大概率会酒瘾复发,给酗酒者肝移植会造成器官资源浪费。人们担忧,酗酒者在肝脏移植后因为不良习惯,很大概率会重新使用酒精,且酒精的滥用和酒精依赖常与多种精神疾病相关,这会进一步增加酒精复发的风险[24,26],从而导致稀缺器官资源的浪费。研究表明,相当一部分酗酒者不仅在术后因有害饮酒而复发[27],而且酒精复发直接将进一步导致肝损伤和病死率的增加,尽管这通常出现在重新饮酒的多年之后[28-29]。因此,酗酒者术后出现酒瘾复发的概率大,发生再饮酒而损伤新移植肝,导致稀缺肝脏器官存在被浪费的风险,在一定程度上降低酗酒者的肝脏移植优先级是合理的。

另有研究者则认为,直接预测酗酒者移植后的表现总是令人失望,这一前提本身是不确定的,除非有更加确切的临床证据;并且在此基础上预测酗酒者肝移植术后的不良预后同样是不妥的,因为我们并不因低生存率作为依据用来排除其他类型疾病(例如癌症)患者的移植适应证和手术指征,仅仅根据预测术后低生存率而排除酗酒者接受肝移植治疗的论证是不公平的[25],这意味着潜在的移植候选人不应因其先前的个人和社会行为而受到歧视,除非能够明确预测这些行为对移植结果产生影响[24]。此外,虽然移植后酗酒是一件非常严重的事情,但目前酒精复发与患者生存率和移植物生存率之间的关系尚不明确[4],并且相当一部分研究已表明,严格筛选的酗酒患者在移植后的临床预后与非酗酒者的临床预后一样好[30]。

自从酗酒者肝移植伦理问题引发争议以来。研究数据表明,酗酒者的移植后酒瘾复发率差异十分显著,达到10%~90%[27],部分原因是早期研究样本量过少不具有代表性[31],更重要的是缺乏酒瘾复发的统一性定义[32-33]。移植界普遍将移植后的任何酒精消费都定义为酒瘾复发,而成瘾医学研究者将其行为界定为两种概念:⑴ 复发(relapse),即长期且有害的酗酒行为;⑵ “过失”(slip),即间歇性短期饮酒,然后立即重新禁酒概念[32,34]。当前的临床医学工作者考虑支持对酗酒者进行谨慎评估,包括从酒精筛查[33]、移植预后[35],社会心理[36]等方面监测酒精复发的风险。对酗酒者酒精复发及酗酒对肝移植结果的影响机制还缺乏进一步的循证医学证据。因此,不能一概而论而绝对地把酗酒酒精性肝病患者排除在肝移植术治疗之外。

2.2 道德责任

道德责任是酗酒者肝移植分配考虑中最具分歧性的争论点。道德争论主要集中在酗酒者是否存在行为自主性,是否应该为其肝衰竭负责,能否对酗酒者进行责任评估等方面。

酗酒者的自主性争论是酗酒作为一种疾病或道德“恶”的延伸论点,其争论的核心意见在于酗酒疾病的形成条件,即酗酒是基因与外在环境因素共同作用的结果,即使接受酗酒的疾病概念,但并不意味着患者不应该受到任何道德“指责”。

降低酗酒者肝移植优先权的支持者(以下称支持者)认为即使酗酒作为一种慢性疾病,患者仍然具备行为自主性和控制力,并重点强调了酗酒疾病形成的外部环境因素的作用,对酗酒的基因表达决定论展开反驳论证。一方面,酗酒者可能因酒精性基因表达而产生酒精依赖,但基因背景只能表明患有这种疾病的可能性更高,而并非该基因本身就决定了疾病,即遗传因素决定并不足以成为患者不承担自身疾病负责的压倒性根据;另一方面,酒精成瘾虽然能够解释患者部分自主性的丢失,但不能够解释一个人为什么首次服用导致成瘾(酒精)物质,许多成瘾者自愿放弃成瘾物质使用的事实也表明,成瘾并不完全控制人的行为进而完全破坏人的自主性[37]。此外,我们必须假设行为是由个体自愿做出而非基因所决定,因为这是人们获得尊严与尊重的基础。“这是一种对人类行为的悲剧性看法……尽管在一定程度上,我们受到经济、心理或遗传因素的影响,我们仍然必须假设,所有的人类行为一定程度上是自由选择的。否则,在极端意义上,一切伦理将会变得不可能”[38]。

降低酗酒者肝移植优先权的反对者(以下称反对者)则认为酗酒者无法控制自己的酒精成瘾行为。反对者重点强调了酗酒的病因学概念,认为酗酒作为一种慢性的精神疾病,酗酒者已经丧失了对酒精控制的自主权。酗酒者的生活往往是“失去控制”的,当他们患上酒精滥用障碍时,他们表现为“人格失常”,即便他们有轻微的自制力以及表现出良好的意愿来克服酗酒,但是严重酗酒者仍不具备持续节制以及行为适应能力。因此,认为酗酒者在酒精控制方面仍然存在一部分行为自主权,是对酗酒病因学概念的错误理解[15]。其次,饮酒不仅作为某些地区的文化传统,也成为现代社交生活的一部分。受社会文化以及广告等力量的影响,积习性饮酒将会逐渐成为一种重要的社会现象[6,39-40]。

酗酒者是否应该为其肝功能损伤合并衰竭负责隐含了两个基本问题,一是酗酒者是否能够负责,它可以归结为酗酒的自主性问题;二是酗酒者是否应该负责,它考虑的是酗酒者进一步的道德责任。支持者观点认为,酗酒者应该为其肝脏疾病承担部分道德责任。基于后果主义观点,一个人明知道其酗酒行为有可能会导致肝脏损害的人仍然自主地选择持续实施该行为,那么他应该为可预见性的行为后果而负责,为此,研究者们重点讨论了两种类型的责任:⑴ 为酒精成瘾/疾病而负责。⑵ 为未寻求积极治疗而负责[2,41];也有学者称之为“为成为酗酒者负责”与“为其成为酗酒者并发展成为终末期肝病而负责”[42],前者强调了酗酒者的行为历史,即由患者过去持续的喝酒行为导致的酒精上瘾从而引发了肝脏疾病的发生,因此也被称为回溯性责任(retrospective responsibility)[3],而后者更加强调患者在酗酒行为发生之后是否采取积极措施以阻止结果进一步恶化,因而被称为前瞻性责任(prospective responsibility)[43]。

针对回溯性责任论证,反对者首先从酗酒的疾病概念出发进行了反驳,即认为酗酒作为一种慢性精神疾病,已经丧失了酒精控制自主权,因而无法为其肝脏功能衰竭承担责任,这意味着如果接受酗酒的疾病概念,那么酗酒者就不应该受到指责或贬低[23];其次,在大多数情况下,很难确定患者的行为是自由选择的产物[44],酗酒者对酗酒行为的选择可能是外在环境压迫下“被迫的”行为决定而非以知情或审慎的方式下作出,例如家境贫穷、社会底层和低收入都可能与酗酒行为有关[45];再次,对酗酒者责任的强调将不仅可能导致患者说谎,而且会导致更多人倾向对酗酒者做出道德判断[46]。针对前瞻性责任的反对意见在于,酗酒作为一种疾病虽然可以使得医疗合理化,但是酒精依赖者可能需要数年时间才能发展成为肝脏疾病进而需要肝移植,仅因为酗酒者未能寻求可以预防晚期并发症发展的治疗而要求其负责,并未考虑酗酒者的酒精成瘾将会影响他们的酒精控制决定,酗酒者可能在过去寻求医疗干预但是失败了。因此,前瞻性责任论证仅仅要求患者因未寻求医疗干预而负责不具备道德正当性[43]。

责任评估的论证集中在酗酒者的自愿性/自主性评估是否可能实现以及如何实现。支持者认为,当满足以下道德责任评估的条件时,酗酒者应该为其肝脏疾病负责:⑴ 自愿性或自主性。个人的行为选择或行为未受外在因素胁迫或压迫[38]。⑵ 认知条件。Veatch等[38]主要强调了自愿性因素在行为选择中的重要作用,但他们并不支持认知能力是证明酗酒者低优先级的必要条件,而另一位支持者Glannon[3]则坚持了认知因素的必要性。个体必须认识到长期饮酒会导致肝脏损害进而可能产生需要肝移植治疗的可能。⑶ 因果敏感性。个体行为的选择(酗酒)与作为结果的出现(肝衰竭)具有因果联系,即如果行为人不选择持续大量饮酒,那么肝衰竭的结果就不会产生[3,37]。也有人指出“认知条件”需要进一步扩展,个体在认识饮酒与肝衰竭之间的因果关系之外,还应该意识到自己有不增加稀缺医疗资源竞争力的道德责任意识,因为一个对他人困境漠不关心而缺乏道德责任感的人应该承担责任;此外,对酗酒者的责任评估还应该考虑个体的品质及个体能否对自我品质负责,如果个人由于成长环境(例如来自虐待者家庭)或其他情境因素的影响而不能实现完全对其自身的品质负责,那么这种责任承担也将是不合理的[47]。

反对者坚持酗酒者的责任评估,不仅存在难以实现技术性问题,而且将面临道德的偶然性问题。一方面,责任论证的批评者们普遍认为难以准确评估患者对其医疗状况的责任以及不同程度的不当行为应该受到何种惩罚[5]。例如,这些责任评估的技术性难题包括:⑴ 无法评估患者的自愿性程度;⑵ 即使可以评估自愿性程度也无法根据不同程度给出恰当的处罚;⑶ 这类判断在医疗系统中无法实现一致[4,25,43]。另一方面,道德的偶然性基于这样一种假设:即如果A喝了和B一样多的酒,而B因为运气不好而导致肝脏衰竭,那么B因为做了和A一模一样的事情而受到惩罚,这是不公平的[37,48]。由于个体对肝脏疾病发生存在易感性差异,一些大量酗酒的人可能并未导致其肝脏损伤进而产生移植需要。相反,那些节制性饮酒的人却可能引发了不可逆转的肝衰竭[25,48],因此,这种由酗酒诊断的不确定而引发的道德偶然性,使得排除酗酒者的肝移植优先级的考虑是不公平的[49]。

2.3 责任能否作为稀缺医疗资源分配标准

责任能否作为衡量稀缺医疗资源分配标准是酗酒者肝移植分配争论的“终点”问题,对酗酒者医学责任和道德责任的“追究”,最终要落实到责任政策能否实现的问题上来。支持者认为:个人责任可以作为稀缺医疗资源分配标准的一部分;个人责任可以作为肝脏分配的“决胜局”(tiebreaker)[37-38,43,48],即当出现2名移植候选人在所有其他影响分配的方面处于类似情况(如相似或相同的移植的医疗需求、良好的移植结果等)而无法抉择的情形时,可以以个人责任为依据做出最终的分配决定。这对于非酗酒者(不对自身状况负责的人)的肝移植等候人来说是公平的。个人责任作为酗酒者肝脏分配的“决胜局”可以被看作是责任论证支持者在回应责任评估困境下的一种妥协性策略,它进一步将对个人责任的考虑限定在最终的两名肝移植等候人之中,以个人责任来作为最后的决策依据,这表明责任评估困境的确是个人责任运用到稀缺医疗资源分配中难以回避的鸿沟。最近一项研究[50]也表明,个人健康责任虽然挑战了平等、包容和团结的核心价值观,但责任标准在特定的优先级设置决定中仍具有一定相关性。此外,考虑到移植器官资源稀缺性和社会医疗保健费用成本,更多的医生和政策制定者似乎更愿意将个人责任作为分配医疗保健资源的适当标准[50-51]。

反对者否认了责任作为稀缺医疗资源分配标准的可行性。个人责任作为标准不仅面临无法衡量责任程度的难题[25],而且会导致医患关系中的信任问题受到破坏,进而降低整体的医学功能(一些酗酒者可能隐瞒其个人信息,影响医生做出正确的诊断及治疗评估)[4]。首先,对个人酗酒的自愿性程度进行评估,这是一项极其困难甚至不可能完成的任务[42],其次,即便能够准确判定责任程度,责任标准也是不可取的选择。在判断患者对其疾病的因果关系时不仅会导致患者一部分的隐私丢失[37-38],而且患者极有可能隐藏一部分对肝移植判断不利的信息[4]。再次,审查酗酒者的责任是一项耗时、耗力的密集工作,要求移植团队投入大量的资源去搜集责任证据来进行责任筛查,这在临床实际分配操作中难以得到保证[15,47]。因此,将医疗资源分配优先性与酗酒患者负责任程度联系起来在伦理上是不明智的,医疗资源分配优先性应基于医学事实和其他客观的相关信息[15]。类似的政策研究表明,对个人责任政策的考虑不仅不太可能促进患者的行为改变,而且有可能导致整体健康状况恶化和医疗保健服务费用支出的增加[52]。一部分原因在于酒精成瘾患者不会关注远期惩罚,因为这种预期行为改变的动机本身并非恐惧和惩罚;另一部分原因在于,考虑到社会经济不平等与健康结果之间的明确关系(例如吸烟、酗酒等行为更有可能被社会经济底层的人所接受,社会经济不平等更有可能导致整体健康状况的恶化),如果考虑责任标准将会进一步扩大不平等差距从而可能导致更加恶化的健康状况。

综上所述,学者们在责任论点上对酗酒者的肝移植优先权展开了针锋相对的争论。由于仍然缺乏移植预后与酗酒者存活率的确切医学证据,以及个人责任作为稀缺医疗资源分配标准的现实性困难,绝对排除酗酒者肝移植资格的考虑不被支持。尽管当前伦理上的论证更倾向于支持降低酗酒者肝移植优先权,但这一做法仍然面临着诸多现实的挑战与困难。考虑到将责任作为稀缺医疗资源分配标准这一问题的争议性,当前我国移植器官分配政策尚未完全采纳这一意见。我国自2013年开始启用人体器官分配与共享计算机系统进行器官分配,其具体依据等待患者的病情严重程度、等待时间、地理位置等客观条件排序,由计算机将其分配给最合理、最适宜的移植者[53],故暂未将责任的考量纳入分配考虑因素之中。德国和瑞典最近的政策建议表明,如果患者被认定为对他们的健康需求负责时,他们在等待名单上的优先级可能较低,或者被要求支付更多费用[54-55]。由于当前医学与道德方面的考虑并未就降低酗酒者肝移植优先权问题形成一致意见,移植专业人员和医疗保健人员逐步意识到:公众在了解如何做出分配决定以及制定分配规则方面具有合法权益,并在“公众希望如何分配稀缺的可移植器官”问题上做出了进一步的研究努力。

3 公众意见在酗酒者肝移植器官分配中的作用

鉴于移植的基础依赖于公众对供体器官的支持,理解公众的态度并将其纳入分配决策中似乎是合理的,然而,公众意见在酗酒者肝移植器官分配中的作用仍然备受争议。

一部人认为,公民自愿捐赠是肝脏器官获取的唯一来源,应当考虑公众对酗酒者肝移植的态度。绝大多数受访者表示,鉴于供体肝的稀缺性,酗酒患者的优先级应该低于其他候选人[16,18]。公众之所以不赞成将肝脏移植给酒精性肝硬化患者,一部分是认为不应该将稀缺资源分配给那些对自身疾病不负责任的人,另一部分重要原因在于酗酒这一行为本身普遍不受欢迎[56]。一方面,可移植器官的供应最终取决于公众的捐赠意愿,如果违反公众意愿将会打击公众对器官捐赠的信心,从而对器官捐赠政策造成不利影响[2,17,42,57];另一方面,有人认为由于有效缺乏选举程序,委员会成员可能并不能准确代表社区或公众利益;公众意见对于肝移植器官分配决策指南的制定仍然是有价值的。在缺乏哲学和伦理共识的情况下,应该发挥公众意见的作用[58-59]。

然而,一部分人否定了公众参与酗酒者肝移植分配决定的看法。持反对意见者认为公众对一般医疗实践的信心,特别是对器官移植的信心,取决于所采用政策的科学有效性和道德完整性[25];器官的捐赠率与选择的严格程度没有太大关系[24]。此外,持反对意见者指出公众意见本身具有社会偏见性[60],例如,公众似乎更加倾向于将器官分配给那些更有可能成功或者最迫切需要器官的人[61],这将导致在如何实现效益与医疗紧急程度之间平衡的问题上面临困境[62]。有研究者[5,62]认为仅仅因公众偏好而实施排除酗酒者肝移植资格的政策,在道德上似乎是错误的;还有研究者间接性地指出,公众意见倾向于惩罚酗酒者与现存医疗实践存在着分歧。目前的医疗实践还并未承认这些考虑因素[59]。公众意见在肝移植器官分配决策中的作用仍然充满着争议,审慎对待公众意见在酗酒者肝脏分配中的作用对于激励公民捐赠以及实现更加公平的器官分配程序具有重要意义。当前大多数国家将医疗紧急程度、等候时间、年龄,移植预后等因素作为器官分配的重点参照因素和标准,然而这些客观标准可能面临不同程度的价值冲突。

“公众认知在平衡相互竞争的道德和伦理原则上必不可少”[59],公众意见能够为分配决策中提供更明确的需求信息,至少在一些没有哲学或伦理共识的情形下,公众意见可以参与到制定分配指南的讨论中[58]。例如,最近一项有关公众意见的调查[63]指出,医疗专业人员对优先性的承认并不直接反映广泛社区和其他利益相关者的看法,虽然公众意见并不直接决定卫生政策,但是我们必须承认公众是合法的利益相关者,对公众意见的纳入将有利于确保器官的使用切实反映了社区或公众的优先利益。了解公众对移植分配的态度不仅十分重要,而且更关键在于公众如何参与到器官分配的决策之中并发挥作用。

4 研究讨论及建议

酗酒者的肝移植供肝器官分配是当前肝移植需求不断增多形势下的重要决策挑战,同时也是稀缺性肝脏器官资源分配决定的现实性问题。低优先权政策虽作为酗酒者责任承担的一种可能性选择,但相关辩论已经被认为停滞不前[6]。出于人体肝脏资源的稀缺性以及医学和道德上的考虑,人们意识到酗酒者的肝移植分配将是一项无比艰难的决定。随着酒精性肝病患者数量的急剧上升,酗酒者将成为潜在肝移植候选人的主导力量,这的确使那些非酗酒原因而导致的终末期肝病患者在获得肝移植时处于不利地位。然而,考虑到当前酗酒者自主性与责任评估的争议与挑战,如果将降低酗酒者肝移植优先级的政策应用于临床仍然将面临诸多现实挑战与困难。

基于现有的争议和讨论,酗酒者应当为其终末期肝病发生负有一定的道德责任。因此,笔者认为酗酒者的肝移植低优先级政策可以考虑运用到再移植的情形当中,如果酗酒者在移植手术后,出现差的医疗依从性(未遵照医嘱按时服用抑制免疫药物或禁酒),从而导致整个肝移植治疗失败。那么,在其再次的移植诉求中降低其肝移植优先权应该被认为是公平的,这既是出于医疗资源社会成本控制的需要,也是确保实现公民器官分配机会均等的公正举措。此外,为了进一步实现酒精性肝病患者肝脏分配的公平性,我们仍然可以从以下方面做出研究努力。

4.1 加强对酗酒者肝移植的个例评估

对酗酒患者的严格筛选是实现移植器官公正分配的必要环节。为了更好地实现对酗酒者的严格筛选,首先,明确并统一酒瘾复发的定义应该被作为一项紧迫性任务。酒瘾复发是肝移植预后的一项重要医学指标,同时也是有效确保肝移植成功的风险监测因素;明确酒瘾复发的定义,将有利于确证酒精性肝病复发风险数据,从而促进肝移植候选人资格评估以及改善酒精性肝病患者的护理。最新的一项研究[64]建议利用生物标志物为指导重新定义酒瘾复发的概念,这种方法可以优化移植候选者的选择并指导提供有效的干预措施。其次,进一步评估酒瘾复发对肝移植结果的影响。如果存在进一步确切性的证据表明酒精复发将导致多项高风险移植标准,那么排除高酒瘾复发的酒精性肝病患者的移植仍然是可行且公平的。再次,加强对酗酒者的社会心理评估。良好的移植结果是确保稀缺器官资源效益优化的基本目标,对酗酒者进行社会心理评估能够有效预测患者移植后酒精使用概率、自我管理及依从性。最近一项研究[65]已经表明,斯坦福大学综合社会心理评估 (the Stanford integrated psychosocial assessment for transplantation,SIPAT)与肝移植前后的结果具有相关性,SIPAT的优势包括评估过程的标准化及其识别移植后有负面结果风险的受试者能力,以便制定旨在改善患者候选资格的干预措施[66],可被借鉴作为酗酒者肝移植候选人的社会心理评估工具。

4.2 严格控制酗酒者肝移植术后的酒精摄入

提供酒精成瘾个性化戒断治疗是酗酒者接受肝移植术后的重要方面。有研究总结了酒精使用障碍的药物疗法(例如使用双硫仑、纳曲酮和阿坎酸)[67],然而这类药物治疗的方式也被建议谨慎使用,尤其是需要进一步监测这类药物的副作用[68]。此外社会心理干预被认为是治疗酒精性肝病患者酒精使用障碍的主要手段,除了传统的动机增强疗法、引导式自我改变等心理治疗手段之外,目前国外一部分研究开始讨论基于互联网的数字化技术来实现酒精干预[69-70],这类方法致力于将有关神经认知和病理生理过程的知识纳入到酒精使用障碍的治疗中,被证明能够有效控制成人的饮酒模式。因此,社会心理干预手段不仅需要精神科医生、成瘾医学专家、心理学家等多学科团队的参与,而且可以尝试更多新型技术手段(例如数字化技术)来实现移植患者的术后酒精戒断,从而确保肝移植的治疗目标。

4.3 重视公众意见在国家制定器官分配指南中的作用

人体供体器官的分配是一项社会任务,公众作为最为直接的利益相关者和潜在获益者,应该参与到这一项决定生死命运的关键事务当中。由于公众对于器官分配的偏好十分复杂,目前仍然缺乏关于有效性与医疗紧急性之间如何实现平衡的相关数据[61,71]。当前,国外研究正致力于完善这一部分的调查来关切公众/医务人员对移植器官分配的看法以完善对移植优先级的评估[56,72-74],而我国当前研究中还未开展过类似的调查。因此,需要探讨公众对于酗酒者的态度将如何影响他们捐赠的意愿以适用可能的教化引导需要,从而进一步提高公众对器官捐赠政策的认同和信心。值得注意的是,公众直接参与决定肝脏候选人的做法并不切实际,将公众意见作为国家在制定器官分配指南或政策意见陷入困难判断时的参考将是更为可取的选择。由此看来,移植界应当与相关专家确定哪些问题值得公众参与以及公众对公平分配的整体需求,从而为分配政策及指南的制定提供更多有效思路。

5 小 结

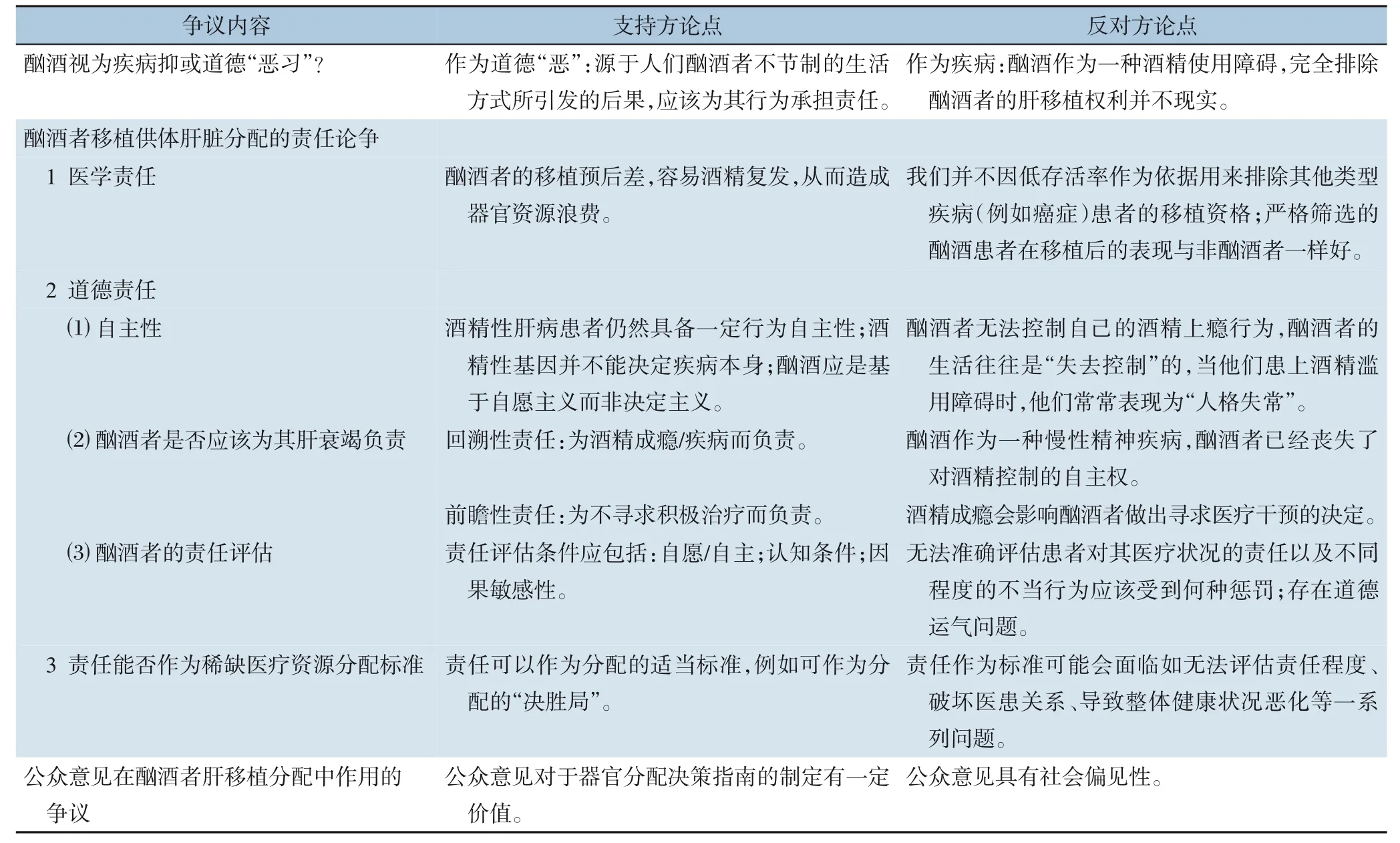

表1归纳了当前酗酒者肝移植公正分配的争议的概况。总之,当前研究发现,绝对排除酗酒者肝移植资格并不可行,而道德上的论证更倾向于支持降低酗酒者肝移植优先权的决定。然而降低酗酒者肝移植优先权的做法仍然面临现实挑战与困难,因此可考虑将其应用到酗酒者的再移植情形当中。为了进一步实现肝脏分配的公平性,未来需要在以下方面做出努力:加强酗酒者肝移植的个例评估,严格控制酗酒者肝移植术后的酒精摄入,重视公众意见在国家制定器官分配指南中的作用。

表1 降低酗酒者肝移植优先权的支持者与反对者伦理观点概览Table 1 An overview of the ethical views of proponents and opponents of lower priority policy towards liver transplantation for alcoholics

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突。