借鉴、继承与发展:中国民族史研究的南北传统与西南民族史研究再思考

2023-02-16龙晓燕

龙晓燕

一、“北重南轻”“北多南少”的中国民族史研究

20世纪初梁启超提倡新史学,改变了我国史学的研究格局,引入了民族主义的历史观。他指出,史学是“国民之明镜”及“爱国心之源泉”,欧洲国家民族主义发达、国家日进文明,“史学之功居其半焉”,(1)梁启超:《新史学》,载汤志钧等编《梁启超全集》第2集,北京:中国人民大学出版社,2018年,第497~501页。因此,中国史研究的内容应该是“第一,说明中国民族成立发展之迹而推求其所以能保存盛大之故,且察其有无衰败之征。第二,说明历史上曾活动于中国境内者几何族,我族与他族调和冲突之迹如何?其所产结果何如”。(2)梁启超:《中国历史研究法》,载汤志钧等编《梁启超全集》第11集,北京:中国人民大学出版社,2018年,第262页。由此“开创了中国民族历史研究的先河”。随后,在救亡图存的历史背景下,20世纪30年代先后涌现了王桐龄(1934)、吕思勉(1934)、宋文炳(1935)、缪凤林(1935)、林惠祥(1936)、郭维平(1936)等学者的中国民族史著作,这些研究或依循传统的文献考证,或结合人类学、考古学等“新学”,论述了中国历史上汉族与周边民族的交流与融合,掀起了我国民族史研究的第一次高潮。80年代以后,通史类的中国民族史专著不断涌现,如翁独健主编的《中国民族关系史纲要》(1990)、王钟翰主编的《中国民族史》(1994)和《中国民族史概要》(2004)、江应樑主编的《中国民族史》(1990)、陈连开主编的《中国民族史纲要》(1999)以及尤中独撰的《中华民族发展史》(2007)等。此外,中华人民共和国成立后在少数民族地区开展的少数民族社会历史调查以及少数民族简史丛书的编写,第一次从民族平等的视角以唯物史观为指导为所有少数民族撰写通史,确立了族别史撰述的基本模式,为之后民族史的编纂提供了重要参考。(3)史金波,关志国:《中国当代民族史研究的成就和特点》,《北方民族大学学报》(哲学社会科学版)2018年第6期。这一大规模的社会历史调查以及简史的编写,丰富了中国民族史的研究内容,培养了中国民族史研究的中坚力量,因此20世纪80年代以后出现了大量的族别史、区域民族史、民族关系史以及专门史的研究成果。总的看来,中国民族史多围绕边疆民族群体与国家的互动,单个民族以及作为整体的中华民族形成、演变以及融合的路径开展研究。

不过不管是中国民族史通史还是族别史、区域民族史,从研究成果的数量来看,北方民族史远远领先于南方民族史。通史性著作中南北方民族的比重也极不平衡,北方重于南方。“有关边疆、族群的历史研究领域中,似乎中古时期和北方地区总是占据了学者的大部分注意力”,呈现出“北重南轻”或“北多南少”的学术地图。(4)葛兆光:《序》,载杜树海《边境上的中国:11世纪以来广西中越边境地区的历史与记忆》,北京:九州出版社,2020年。“在很大程度上反映着中国民族史”(5)张光直:《序》,载童恩正《中国西南民族考古论文集》,北京:文物出版社,1990年。的西南地区,民族史研究也进一步陷入低谷。李绍明指出:“西南民族关系史的研究,与北方民族研究相比,开展得很不充分。”(6)李绍明:《西南民族研究的回顾与前瞻》,《贵族民族研究》2004年第3期。王文光等人也认为,中国西南民族历史的研究,“越到后来,研究的空间越狭小,进度越缓慢”,在方法论上没有得到突破,一是历史学的研究方法‘陈旧’,二是学科之间没有打通。他认为,要深化西南民族史的研究,应该以历史学文献为基础,积极吸纳民族学、社会学、地理学以及政治学等学科的方法,以历史人类学方法来开展西南民族史研究。(7)王文光,朱映占:《继承与突破:中国西南古代民族的历史人类学研究前景及其可能》,何 明主编《西南边疆民族研究》第25辑,北京:社会科学文献出版社,2018年;张曙晖,王文光:《中国民族史学科的发展源流与融合趋势》,《广西民族大学学报》(哲学社会科学版)2017年第3期。

笔者在《中国民族史》的教学实践以及个人开展西南边疆少数民族历史,尤其是分布较广的傣族历史文化研究过程中,深感中国民族史研究这种“北重南轻”和“北多南少”的情况虽然和北方民族历史上对中原地区波澜壮阔地扰动与激荡有关,但从现实的研究层面来看,对多民族语言文献挖掘的广度与深度,相关社会科学理论与方法的批判性思考及因此而形成的学术敏感,不同学术思想的激荡与争论,都在影响着民族史相关研究的发展与深入,因此比较和思考南北方民族史的研究传统和研究路径,并加以借鉴和总结,可以帮助我们思考中国西南民族史研究的一些可能性。

二、中国北方民族史研究的生命力

古代北方民族在中国历史中的重要地位自然毋庸置疑。正如王继光、刘迎胜统计,自公元前221年秦始皇统一六国至辛亥革命的两千多年里,魏晋南北朝及五代两宋时期两个南北对峙的时代中,北方少数民族统治中国北方几乎达6个半世纪。在7个大一统王朝中,元和清都是由北方民族建立,合计长达427年;元清之外,其他大一统王朝与匈奴、鲜卑、突厥、回鹘、契丹等北方民族的交流互动,也是中国历史的重要面向。同时北方民族多活动于欧亚之间的中亚地区,在亚洲历史和世界历史中也占有重要地位。(8)王继光,刘迎胜:《中国古代北方民族史的地位、文献与研究:〈中国古代北方民族变迁研究〉导论》,《西北第二民族学院学报》2002年第3期。

这就意味着古代北方民族的活动形成了丰富的多语种文献。首先,历代汉文书写中都有关于北方民族记载。被视为正史的二十四史中,主要叙述古代北方民族所建立的地方性或全国性政权的断代史有《魏书》《北史》等9种,占二十四史的三分之一,其余史书中也专门设有四裔传,分别为周边民族列传。除正史外,还有大量的官修典籍和私家著述、笔记、游记、方志、文集、文书经卷、金石碑刻、竹木简牍等。其次,很多北方民族因为建立了强大并且延续时间较长的政权,大多创制并使用本民族文字,因此留下了数量庞大的少数民族语言文献,例如怯卢文、于阗文、粟特文、突厥文、回鹘文、察合台文、契丹文、女真文、西夏文、蒙古文、满文、藏文文献。再有,和北方民族有过接触和联系的周边政权也有关于其活动的记录,其中涉及古波斯文、希腊文、梵文、阿拉伯文等,与中国史料有着同样重要的价值。(9)王继光,刘迎胜:《中国古代北方民族史的地位、文献与研究:〈中国古代北方民族变迁研究〉导论》,《西北第二民族学院学报》2002年第3期。丰富而多样的文献遗存,在增加了研究难度的同时,也使得多语种、多学科以及多国家的合作研究成为应然。事实上,中国北方民族史研究,自其发端即汲取了中外学术之力量及成果,形成了开放的学术传统。它一方面和中国古代史中的中古史、元史、清史等研究交叉重合,拥有深厚的中国传统历史考据学基础以及强大的研究队伍,另一方面又和来自西方、日本、俄国的东方学等流派相互借鉴和交流,进一步拓宽了研究的视野,并在争论商榷过程中强化了思考的深度。

地理大发现后西方殖民者、冒险家、传教士和人类学家进入中亚及中国北方地区开展研究。他们掠走大量的文献和文物,也在对这些文物、文献释读和研究的基础上形成了专门的学问——东方学,进而发展出了汉学、佛学、伊斯兰学、藏学、突厥学、蒙古学、西夏学、满通古斯语学、阿尔泰学、伊朗学、中亚学和梵学等学科,这些学科或直接以北方民族为研究对象,或与北方民族的历史文化密切相关,使北方民族史研究上升到国际学科的高度。之后日本、俄国学者也参与其中。国外研究北方民族的学者常具备多种语言的释读能力,不仅掌握汉语,而且掌握很多“活”的或“死”的亚洲语言。他们结合考古学和语言学开展历史研究,对多语种文献的校订、翻译、注释、考证成为了东方学的第一工作。与此同时,清王朝出于边疆治理的需要,加大了对北方边疆的治理以及关注,一些学者也开始致力于边疆史地以及民族研究,尤其是鸦片战争后,民族危亡的责任感使得我国学术界从18世纪中叶兴起了与西方东方学相呼应的西北舆地之学,既继承了乾嘉学者的治学传统,又具有开阔的眼界和现代的学术精神与学术规范。西北舆地学与东方学的彼此借鉴与交流,促成了一大批通晓多种语言从事北方民族研究的学者,如王国维、陈寅恪、岑仲勉、马长寿、韩儒林、翁独健等。(10)王继光,刘迎胜:《中国古代北方民族史的地位、文献与研究:〈中国古代北方民族变迁研究〉导论》,《西北第二民族学院学报》2002年第3期。陈寅恪在《王静安先生遗书序》中回忆王国维的学术成就时认为,他“取地下之实物与纸上之遗文互相释证”,“取异族之故书与吾国之旧籍互相补正”,“取外来之观念与固有之材料互相参证”,(11)陈寅恪:《王静安先生遗书序》,载《陈寅恪集·金明馆丛稿二编》,北京:生活·读书·新知三联书店,2001年,第247页;葛兆光:《亚洲史的学术史:欧洲东方学、日本东洋学与中国的亚洲史研究》,《世界历史评论》2021年第2期。也就是说,考古资料、多语种文献以及西方学术思想和理论的结合是其学问之特点,而这也可以视为北方民族史研究之传统和生命力之所在,薪火相传,一代代地推动着北方民族史研究的发展。

20世纪80年代以来,随着中外学术交流日趋密切,国外相关的话语体系、理论方法的传入也引发了争论与反思。这些研究的共性是:重视满文、蒙古文、藏文、维吾尔文等非汉文资料,立足于全球史语境,将北方边疆地区(包括了西藏)视作在地理环境、社会、经济和政治特征上和农耕文明相异的游牧文明,从中原与北方民族互动的角度审视中国北方历史的变迁发展以及北方民族政权的游牧特性。(12)张久和,刘国祥:《北方民族史是中国历史的有机组成部分》,载《中国古代北方民族史》,北京:科学出版社,2021年,代序。对于这些研究思潮,中国学者以一分为二的辩证态度,针对其片面强调北方边疆民族及其社会的独特性和连续性,存在解构中华民族多元一体意识和统一多民族中国的可能,对其背后的西方意识形态与话语霸权进行了有力的反驳和批评。另一方面又以子之矛攻子之盾,借鉴其重视民族语文献的研究方法以及全球视野,“以学术应对学术”。例如罗新通过对北魏皇帝登基仪式的研究,指出北魏皇帝既是中国皇帝,又是内亚游牧征服集团的可汗,他们的历史活动是多种文化传统的碰撞、融合与新生。中国历史存在着不容忽视的内亚性,反过来说,内亚历史在具有独立性和连续性的同时,也存在着深刻的中国因素。(13)罗 新:《黑毡上的北魏皇帝》,北京:海豚出版社,2014年,第66~72页。在与世界学术体系的对话中辩证地阐明了北方民族与内地的历史联系。也就是说,国外学术思潮的冲击,打破了国内学界的学术舒适圈与学科隔阂、缺乏交流和碰撞的封闭局面,为多角度、多层次描绘北方民族史的不同面向,构建客观科学的中国北方民族史话语体系起到了促进作用。(14)钟 焓:《重释内亚史:以研究方法论的检视为中心》,北京:社会科学文献出版社,2017年,第4页。

三、南方民族史研究的传统

与北方相比,历史上的南方民族与社会似乎有意无意地被忽视了,历代文献中有关南方民族的记载数量少且呈碎片化的状态,而在这些不多的材料中又充满了刻板化的想象、偏见以及重复传抄。同时,由于大部分南方民族没有文字而使得自己处于失语状态。因此学界重建南方民族古史的努力也和北方相异,形成了历史学与民族学结合,田野调查材料、考古文献以及文字材料兼重的学术传统。

首先,中国南方民族史的研究和民族学作为一个新兴学科在中国的出现有着紧密的联系。民族史既是中国民族学的重要研究内容又是其显著特征。反过来说,南方民族史的研究从一开始就兼及民族学的方法和理论。近代以来的边疆危机,唤起了学者对南方边疆历史与社会的关注。1928年3月,中央研究院社会科学研究所正式成立,其下分为四组,其中第一组民族学组的主要任务是对西南各省的苗族、瑶族等民族开展调查。1928年,中山大学设立语言历史研究所,下设考古、语言、历史、民族四学会,也以西南边疆的少数民族研究为重心。之后,杨成志等人前往云南调查,黎光明到川边进行调查、颜复礼与商承祖对广西瑶族进行调查,出版了《罗罗文明源流探讨》《罗罗的语言、文字与经典》《罗罗族的文献发现》《广西凌云瑶人调查报告》等著作;20世纪30年代后,陈序经等领导了对广东疍民的调查;罗香林致力于广东客家的田野调查以及资料搜集工作,完成了《客家研究导论》;杨成志领导海南黎族、广东瑶族调查,刘咸开展海南黎人调查,徐益棠、费孝通、王同惠进行瑶族调查,凌纯声、芮逸夫完成《湘西苗族调查报告》;抗战爆发后,大量的研究机构与民族学、历史学学者进入西南,促成了西南民族史研究的一个高潮。凌纯声、陶云逵、勇士衡等在云南对傣族、纳西族、彝族、拉祜族、傈僳族等民族进行了考察;马长寿等人对四川凉山彝族和阿坝羌族、藏族进行了调查,写出了《嘉戎民族社会史》《凉山倮夷考察报告》;方国瑜参加中英会勘滇缅边界南段未定界,对滇西进行考察,完成了《滇西边区考察记》等著作。林耀华等人调查了川康间的少数民族,发表了《川康北界的嘉戎土司》《四土嘉戎》、《凉山夷家》;吴泽霖等人对贵州境内民族进行了多次调查;江应樑在云南西南调查并完成了《摆夷的生活文化》《摆夷的经济生活》等。任乃强多次赴西康考察,完成了《德格土司世谱》《康藏史地大纲》等,成为我国康藏研究的奠基人。而“任乃强治学有成,一个重要原因是对藏族语言的掌握”。(15)王东杰:《国中的“异乡”——近代四川的文化、社会与地方认同》,北京:北京师范大学出版社,2016年,第239~246页。在这些民族学田野调查研究中,凌纯声、芮逸夫、杨成志、马长寿以及陶云逵等“历史学派”人类学家的研究极具历史感。他们重视传统的考据,通过对史料的爬梳,从民族名称的读音、记载上的重叠、特有的文化特质、地望、传说、语言等证明古今民族的历史联系与发展,利用文化采借、文化融合等理论来解释不同民族文化的类缘关系以及中华民族形成发展的过程。民族学家参与各民族历史的研究,为中国民族史的研究带来了新的方法和观点,形成了借助田野调查开展研究之特点,“中国民族史的研究,自始至终都与民族学家的影响和贡献有关”。(16)王建民:《中国民族学史》上卷,昆明:云南教育出版社,1997年,第108页、第109页、第117页、第118页、第153页,第181~184页、第195页、第219页、第301页、第321页、第322页。

其次,对于数量不多且分散而碎片化的文献资料,辨章学术、考镜源流,结合考古学、语言学的研究,对民族的起源、分布及演变的历史活动考证尤其重要。方国瑜自20世纪30年代起,毕生致力于西南史地研究,治学范围遍及语言学、民族史、历史地理、史料目录等领域,发掘了不少鲜为人知的史料,著录云南史料八百余目完成《云南史料目录概说》,系统、全面地搜集、整理、评价了自西汉以来有关云南历史和文化的所有重要文献典籍以及近几百年来特别是中华人民共和国成立以来关于云南历史和文化的所有重要考古学材料和成就。(17)袁国友:《方国瑜史料目录学的学术方法论及其意义》,《学术探索》1996年第4期。他撰写的《中国西南历史地理考释》,考证西南历史上之古今地名、史实及相关民族活动,并指出:“历史上的地名,是历史活动的空间符号,离开历史,则地名没有意义;不以历史活动来考释地名,则未能准确……所以不能限于考究空间,而要紧密结合整个历史活动才有用处。”(18)方国瑜:《中国西南历史地理考释》,弁言,北京:中华书局,1987年,第2~4页。他还带领云南大学地方史团队编成《云南史料丛刊》。(19)龚 荫:《西南民族史地理学的一代大师——回忆方国瑜先生的治学方略》,《西南民族学院学报》(哲学社会科学版)1996年第5期。又如徐中舒和蒙文通等精于传统文献考证的大家,也对西南民族史进行了研究,徐中舒发表了《跋苗族的洪水故事及伏羲女娲的传说》《古代四川之文化》,蒙文通发表有《越史丛考》等著作。

再有,考古材料也是重建西南民族史的重要一环。童恩正认为,“南方的考古学主要可以说是研究少数民族历史的考古学”,(20)粟品孝:《西南民族史研究的开创与发展》,载徐希平《长江流域区域文化的交融与发展:第二届巴蜀·湖湘文化论坛论文集》,成都:四川大学出版社,第79~87页。是复原古代人群迁徙活动的重要证据。华西协和大学在1922年成立华西边疆研究会,由葛维汉主持,他注意搜集考古资料,依靠地方志、碑文和口头叙事对四川的苗族、僰人和羌族的文化以及历史活动进行了重点调查和研究,写出了《羌族的习俗与宗教》《四川古代的白(僰)人坟》等民族史著作。(21)张 琪:《20世纪上半叶人类学“华西学派”的理论流变探略》,《广西民族大学学报》(哲学社会科学版)2019年第6期。1937年,瑞典地质学和考古学家安特生与川大、华西大学联合组织了“川康地质考古旅行团”。(22)王东杰:《国中的“异乡”——近代四川的文化、社会与地方认同》,北京:北京师范大学出版社,2016年,第239~246页。冯汉骥等人从考古出发,考察蜀中金石文物,并从西南地区的大量方志和四部文献中收集有关西南民族的文献资料,有学者认为成稿于40年代的《松理茂汶羌族考察记》,是已知最早对西南民族史的研究之举。(23)粟品孝:《西南民族史研究的开创与发展》,载徐希平《长江流域区域文化的交融与发展:第二届巴蜀·湖湘文化论坛论文集》,成都:四川大学出版社,第79~87页。芮逸夫、石钟健1945年在四川南部对悬棺葬进行调查,提出了关于生活在僰道的西南古代民族僰人与川南悬棺葬关系较为紧密。中华人民共和国成立后,冯汉骥的《云南晋宁石寨山出土文物族属问题试探》,徐中舒的《巴蜀文化初论》《巴蜀文化绪论》和邓少琴的《巴史研究》、张增祺的《滇国与滇文化》等都主要是依据考古材料、结合文献资料和民族志资料进行的研究,是西南民族史研究的精品之作。

这就是说,通过对不断发现的考古及文献资料的爬梳考证而对历史上出现的不同人群及其轨迹进行实证研究,是中国民族史研究的基础,而由于留存的文献资料的多寡,南北方民族史研究又形成了不同的研究特点,即北方民族史研究注重国际学术交流以及多语种文献的对校研究;而南方民族史则重视民族学方法以及民族志材料的运用。

四、中国西南民族史研究再出发

20世纪初以来,西南民族史研究遭遇困境。其一是将民族视为在漫长时间演化中固定不变的客观实体追溯其起源、迁徙与演变的过程,连缀静止、碎片化的史料并填补其中空白,从而陷入“用不同时空同名异实的名称建构某一民族整体历史”(24)黄纯艳,潘先林:《古代民族关系史的“西南类型“——基于〈西南古代民族关系史稿〉的思考》,《中国史研究动态》2021年第6期。这一僵化的思维模式,以及公说公有理婆说婆有理的学术内卷境地;其二,在西南与多民族国家的关系上,从“土司制度”到“改土归流”进而“汉化”的静态叙事掩盖了制度之下西南内部政治、经济、文化以及人群的多样性和复杂性,忽略了内地与边疆人群互动以及边疆内地化“复线”的过程性以及“多层”的结构性呈现,对西南边疆统一性与多样性的发展逻辑往往关注不够。(25)尹建东:《环境、族群与疆域空间:西南边疆史研究的区域史观和阐释路径》,《西南民族大学学报》(人文社科版)2018年第9期。表面上看,这种危机是新学科的冲击,但更深刻原因,当如最早提出西南学的徐新建所说:“现在的研究过于单面,缺少相互联系同时更缺少与前人成果的承接。不少论述批量生产出来,但水准远远低于前人。我们现在开口说话,西南如何如何,康区如何如何,走廊怎样怎样……殊不知翻开民国甚至晚清作品,才发现许多话题前人早就说了,而且说得远比近人客观深刻。所以在这意义上我们需要与历史对话,向前辈学习。至于我们横向间的交流,自然也就会在有深度的对话中彼此互补。”(26)参见刘复生《西南古代民族关系史稿》,上海:上海古籍出版社,2020年,绪论,第3页;徐新建,彭文斌《西南研究答问录》,载彭文斌《人类学的西南田野与文本实践》,北京:民族出版社,2009年,第287~306页。审视中国民族史研究的学科传统,从传统中汲取力量,是实现西南民族史再出发的重要一环。

史学的创新发展不外两个路径,一是包括不同语种文献、考古材料、口述史、影像资料等新史料的发掘和运用,二是对既往材料的新的阐释,而这种阐释很大程度上来自社会科学理论和方法引入后的学术敏感与问题意识。在更多的时候,新史料的发掘与不同学科理论的借鉴是同时进行的。

目前来看,打破学科藩篱,借鉴社会科学的理论与方法拓展研究视野,动态、立体地阐述统一多民族国家形成的西南经验,已经成为学界共识以及当下的实践。这样的研究路径,可谓南方民族史民族学传统的延续,其主要有两个学术源头,一是王明珂基于羌族历史的“边缘研究”。借鉴文本分析、社会记忆以及历史观念(历史心性)理论从边缘看中心,提出再建构整体历史的民族史研究新途径的主张,并强调应将民族置于长程历史观之下来加以详察。“他强调表达而不废实体(生态与资源竞争)的做法,对于几近僵化的传统民族史而言,不失为一个有益的思考方向。”(27)王明珂:《中国民族研究的传统与创新:由解构到建构》,载邓晓华等《中国人类学的理论与实践——21世纪人类生存与发展国际学术会议论文选》,香港:华星出版社,2002年;黄向春:《从疍民研究看中国民族史与族群研究的百年探索》,《广西民族研究》2008年第4期。二是“华南学派”从区域社会史出发开展的历史人类学研究。以区域作为对象进行整体史和“结构过程”的研究,指出“移民、教化、开发与文化传播的历史,不仅仅是文明扩张的历史,更应被理解为基于本地社会的动力去建立国家秩序的表述语言。因此,不同地方在进入中华国家政治经济社会与文化体系的过程中,实际上就走过了不同的路程,并因此而具有不同的内涵”。(28)鲁西奇:《中国历史的南方脉络》,载《人群·聚落·地域社会:中古南方史地初探》,厦门:厦门大学出版社,2012年,第3页。这样从区域出发的研究,就使得动态而立体地呈现西南区域多民族历史的多重面向及其相互关系成为可能。目前,利用社会记忆理论、象征与仪式分析、后现代话语理论与解构理论动态地阐述西南民族历史与社会的研究已经得到普遍实践,学者们或以物、或以仪式、或以文本、或以个人及人群为中心出发开展田野与文献结合的区域研究,(29)如温春来《从“异域”到“旧疆”:宋至清贵州西北部地区的制度、开发与认同》,北京:生活·读书·新知三联书店,2008年;舒 瑜《微“盐”大义:云南诺邓盐业的历史人类学考察》,北京:世界图书出版公司,2010年;刘 琪《命以载史:20世纪前期德钦政治的历史民族志》,北京:世界图书出版公司,2011年;马健雄《再造的祖先:西南边疆的族群动员与拉祜族的历史建构》,香港:香港中文大学出版社,2013年;连瑞枝《隐藏的祖先》,北京:生活·读书·新知三联书店,2007年;《僧侣·士人·土官:明朝统治下的西南人群与历史》,北京:社会科学文献出版社,2020;杜树海《边境上的中国:11世纪以来广西中越边境地区的历史与记忆》,北京:九州出版社,2019年;谢晓辉《制造边缘性:10-19世纪的湘西》,北京:生活·读书·新知三联书店,2020年等。“从对细碎的社会生活的微观分析获得整体的历史解释,强调多元文化对中国社会一体化具有的重要意义”。(30)杜树海,白爱萍:《“华南研究”对施坚雅区域理论的继承与超越》,《人文杂志》2022年第7期。

从个人研究经验出发,本文想要重点强调的是,西南民族史研究必须重视多语种文献的收集与利用,拓宽史料范围,于幽微之处发掘出被掩盖了的历史面向。在汉文文献记载和探讨西南民族历史的同时,一些有文字的民族如纳西族、傣族、彝族、藏族等民族也对自身的历史发展演变进行了记录和传播。而一些无文字的民族,在他们口头流传的神话、传说、史诗当中,也有着关于本民族历史发展演变,以及与其他民族交往接触的口传历史。这些历史叙事,往往以各民族为主体或中心,提供了不同于汉族中心的叙述视角,从而成为古代中国西南民族史研究的重要组成部分。实际上,诸如方国瑜等西南民族史的开创者都重视少数民族文献的搜集与使用,他对纳西东巴文的考证,成为其纳西族历史研究的重要支撑,他支持出版了李拂一整理的《泐史》,并指出:“大抵土司家乘,不免以情感更易事迹,且既无定本,后来窜改,尤不可免,拂一所见众本,多相抵牾,可以知之。至于汉文记录,虽据当日文书,然不免因避嫌谎报,或互相诬词,掌书记者,无由得实,又岂可尽信。故合正史家乘而观之,或相得益彰,或互补阙文,或校正伪误;然犹有抵牾不辨得失者,则或征之他籍,或参邻邦记载,或访求遗闻,而后事迹详瞻,因革可考。”(31)李拂一:《泐史》,方国瑜序,载王叔武辑《泐史 白古通记 玄峰年运志》,北京:中国国际广播出版社,2016年,第7页。

但遗憾的是,在相当长的时间里,民族史学者不仅很少使用“邻邦记载”,而且对少数民族文献的使用,也自20世纪50年代参与过社会历史调查掌握了少数民族语言的学者相继辞世而出现断层。直到近年来才有少数学者,如何平、温春来以及杜树海等学者将英文、周边国家及少数民族文献视作独立的史料基础,结合汉文文献开展西南边疆民族史的研究。(32)何平的《从云南到阿萨姆——傣—泰民族历史再考与重构》主要是依据英文文献中涉及东南亚北部地区史料对比汉文资料开展研究;温春来的《从“异域”到“旧疆”:宋至清贵州西北部地区的制度、开发与认同》利用《彝族源流》《西南彝志》《爨文丛刻》等彝族文献作为重要的史料来源对贵州彝族政权性质、继承制度等开展研究;杜树海的《边境上的中国:11世纪以来广西中越边境地区的历史与记忆》使用了越南《大越史记全书》等进行中越边疆土司政权的研究。

以傣族史的研究为例,老一辈学者已经收集了大量文献并通过对其考证阐释取得了有价值的成果。20世纪30年代,陶云逵搜集了多个版本的西双版纳傣族历史文献与口述资料,完成了《云南摆夷族在历史上及现代与政府之关系》《十六世纪车里宣慰使司与缅王室之礼聘往还》等研究成果。1947年,云南大学西南文化研究室出版了李拂一先生翻译的傣文西双版纳地方史《泐史》(又译《车里宣慰使世系》或《召片领世系》),还出版了李拂一的专著《车里宣慰世系考订》。中华人民共和国成立后进行的少数民族社会历史大调查,培养了一批精通傣族语言的学者,其中张公瑾、高立士、朱德普等人对《泐史》以及傣族文献和天文科技等方面的资料进行过译注。20世纪80年代是傣文文献翻译整理出版的兴旺时期,抢救发掘和整理出版了以《车里宣慰司世系集解》为代表的系列译著。地方政协文史资料委员会也翻译了《勐罕土司简史》《勐腊土司简史》等历史资料。近年来,云南大学西南边疆少数民族研究中心的尹绍亭团队,先后整理和编辑出版了耿马、孟连以及德宏等地的傣文古籍编目系列丛书,以傣族古籍原文对照汉文译注编辑出版。云南大学的贝叶文化中心与西双版纳民族研究所,整理与翻译出版了共100册的《中国贝叶经全集》。

此外,作为在中国西南与东南亚分布较广的傣族,也有许多相关的国外文献记录。泰国以及西方学术界已经对相当多的材料进行了搜集整理及翻译。泰国教育部教师协会1963年出版了多卷本《史料汇编》,包括了《南掌纪年》《景栋纪年》等众多与傣族有关的编年史,此外乌甸沙多出版社于1972年出版了《兰那泰史志汇编》,泰总理府历史文献审定与出版委员会1965年出版了《碑铭汇编》。西方及日本东南亚史研究学者也注意到多语种、多视角少数民族文献对研究的重要性,出版了英文、德文、法文、泰文等多语种的历史文献校注译本。例如,德国汉堡大学学者沃克尔(Volker Grabowsky)搜集整理了众多极具价值的傣语、老挝语以及泰语历史文献并对其开展研究,其中关于傣族的即有《清铿纪年》《十二版纳纪年》《兰纳纪年》等。泰国史研究大家怀亚特(David K.Wyatt),亦整理和翻译出版了《清迈纪年》《难府纪年》等重要的编年史著作以及一系列的西方早期探险报告。18世纪末期,英法两国在今中国西南和东南亚毗邻地区的殖民活动也留下了一批对今天中国及周边国家傣族社会文化、政治及经济的重要记录。例如,英国人理查森(David Richardson)以及麦克劳德(W.C.Mcleod)在1836年探察清迈、清莱、景洪、难、琅勃拉邦、普洱、大理、昆明等地后形成的笔记;1866~1868年,法属印度支那“湄公河探险队”考察湄公河流域后,副队长安邺(Francis Garnier)于1873年出版了两卷本官方考察报告以及地图图册。另外,越南、缅甸、老挝语文献中也有与中国西南相关的史料。这些史料中,除安邺探路记(33)[泰]巴差吉功札:《庸那伽纪年》,王文达译,云南民族学院、云南省东南亚研究所,1990年,内部出版物。该书是一部同泰国早期历史有关的北方泰族编年史,汇集了北方泰文和佬文原本的各种传说故事,但由于作者按照时间顺序对材料重新编排,因此并非原始文本,需要谨慎使用。安邺的考察报告在光绪年间以《柬埔寨以北探路记》之名翻译为中文。以及王文达翻译泰国学者巴差吉功札所著的《庸那伽纪年》(1990 )外,其他都未引介入国内,也未得到国内研究的有效利用。

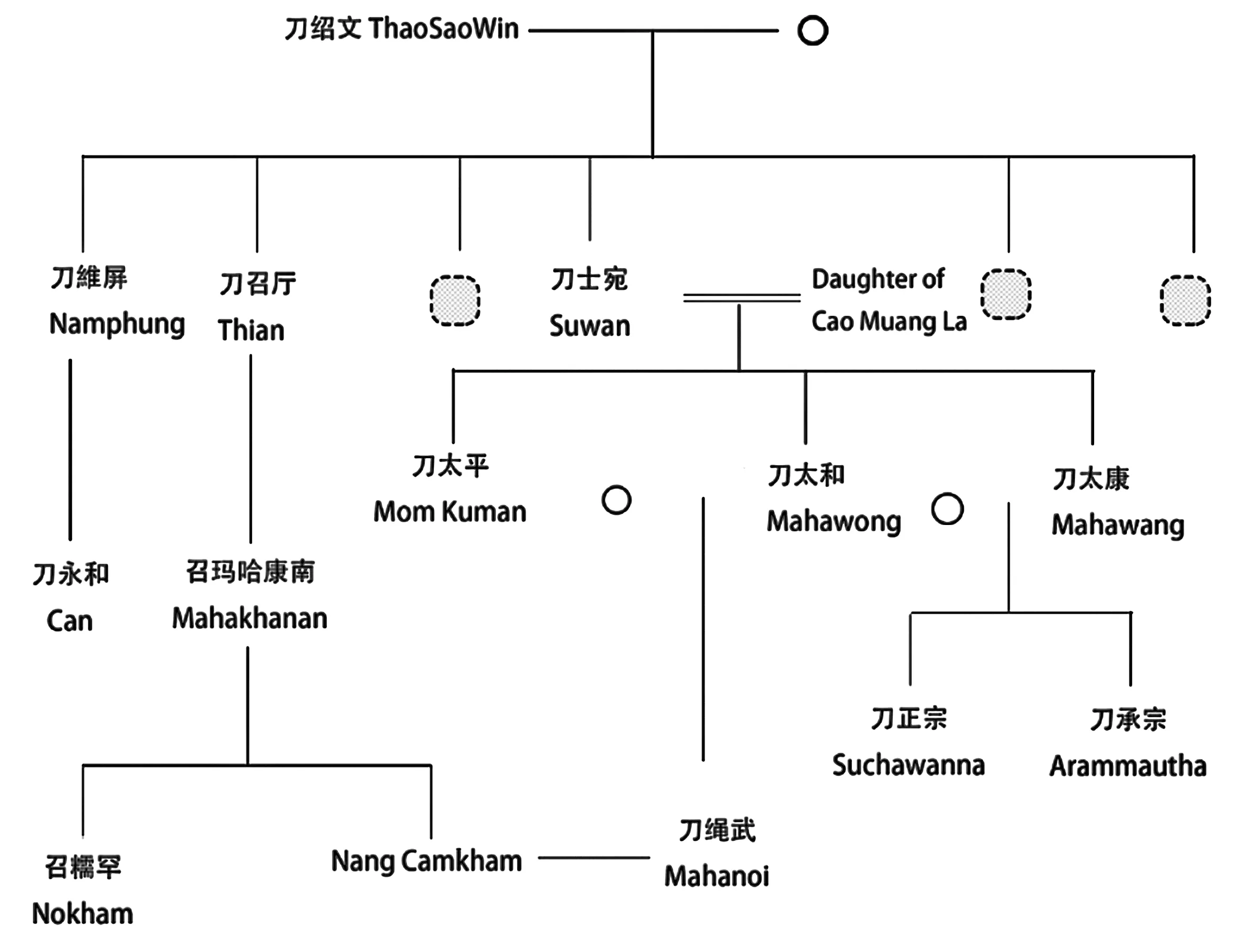

尽管学界都在强调多语种文献的重要性,但当代西南民族史研究学者依据其开展的研究却微乎其微,即使有,也只是作为汉文文献所载史实的注脚而已,其中的一个重要原因就是,掌握民族语言与文字的学者断层导致使用上的困难。从本人近年来的研究看,如果汲取北方民族史研究的路径方法,注重国内外多语种史料的比较和贯通,会解决傣族史乃至西南边疆史的若干悬而未决的历史问题。例如,由于汉字是表意文字而非拼音文字,因此其记录的傣族人名、官名、地名等都有一个语音转换问题,不同的翻译者使用的汉语转音因而不同。此外,傣族人名在一生中并不固定,一个人因职业、官职等原因名字不断变动,而不同的人又会使用相同傣语名字,汉文文献则多使用他们的汉名,这就意味着,依靠单一文本来厘清人物关系、判定历史事实有很大难度,只有依赖多个版本的对勘比较,才能准确辨析事件中的人及其关系。如前所述,陶云逵在搜集到的车里宣慰司,孟连、耿马两宣抚司,猛哲(即勐遮)土千总,猛茫土把总五部傣文编年史的基础上,完成了《云南摆夷族在历史上及现代与政府之关系》等具有奠基性的西双版纳傣族历史研究论文,他在文中记录了《车里原文大事纪》所载却不见于汉文史志的 “滇边与暹罗一幕重要外交事件”,指出“此记载虽无他证,但其为事实无疑”,口译此书的刀栋材先生称“此事件代代传述,至今仍深印车里人民心目中”。如今我们结合其他版本的编年史以及汉文地方志,一方面可以肯定此事件的真实性,另一方面也可以判定此事件的关键人物“召糯罕(Chao No Kham)”并不如该版本所记“为暹罗之地方长官,遣兵侵猛朋(Mong Pong),猛乃(Mong Nai)土司出兵救之,不敌。猛朋土司召玛哈宰及母被执。召糯罕解之往曼谷……”事实上,此召糯罕即为朱德普所记的“召糯坑”,是车里宣慰使刀维屏之弟、刀士宛之兄刀召厅的孙子(见图1),同为王室成员的他为争夺王位而先后依附于缅甸和暹罗等外部力量。(34)陶云逵:《云南摆夷族在历史上及现代与政府之关系》,《陶云逵民族研究文集》,北京:民族出版社,2011年,第562页;朱德普:《泐史研究》,昆明:云南人民出版社,1993年,第281页。还有傣文文献中出现的若干历史事件,比如召片领与缅甸公主结婚,因此西双版纳傣族有“波货咩莽”(汉人父亲缅人母亲)记忆。如果我们阅读的范围扩大,就会发现类似的说法并非历史事实,而是傣族社会普遍存在的“历史心性”。又如边疆民族的国家认同问题,汉人学者的记录,是越往南东南亚文化的特征越明显,因此又将傣族文字视为“缅字”,寺庙视为“缅寺”,并感叹傣族社会的异质性。而从西方学者的记录来看,从清迈至景栋然后到景洪,越往北汉文化的特征越清晰,并且统治者有着明确的中国王朝国家认同。各个版本的傣文编年史的记载也表明,18世纪末期到19世纪初期,暹罗和缅甸在西双版纳、孟连等傣族地区的掠夺给当地人民带来了深重的苦难,大量的傣族人口被掳掠至今天泰国北部地区。因此针对二战时期暹罗的大泰族主义,陶云逵指出的“我车里土司与暹罗原为世仇,云南摆夷乃我国民之一部。‘收复失地’云云实为夺理强词”等,确为历史事实。此外,傣文文献中资料碎片化、缺乏准确时间的问题,多个文本校勘后就会让人豁然开朗。所以,作为涵括边境土司领地、中原王朝以及东南亚朝贡体系的多层区域,(35)杜树海,白爱萍:《“华南研究”对施坚雅区域理论的继承与超越》,《人文杂志》2022年第7期。多语种文献为立体地重绘西南民族历史与社会及其与国家的关系,提供了新的途径。

图1:刀绍文至刀正宗时期车里宣慰使世系表(36) 图为本文作者依据各版本《泐史》制成。

凡此种种,非汉语文献对中国统一多民族国家形成的西南历史经验研究具有重要的作用。因此,如姚大力所说要加快推动“以少数民族语言为母语的少数民族学者,从民族语文和文献研究的领域大踏步地跨入历史学科,并由此进入历史学的主流空间,而且应该拥有一大批第一流的能流利地使用非母语的民族语文及西域语文史料来从事高水平历史研究的人才”,(37)姚大力:《关于“现地语史料第一主义”:意义与文献处理技术》,载《追寻“我们”的根源:中国历史上的民族与国家意识》,北京:生活·读书·新知三联书店,2018年,第262页。如此期望对于西南民族史研究或许更为迫切。

西南民族史学界必须打破封闭的研究状态,突破民族史与世界史、国际关系等学科的界限,加强与东南亚学界的交流,实现资料、理论与方法的交换,共同促进西南民族史研究。如前所述,东南亚国家及西方一些大学的东南亚研究中心等机构,收藏有相关的东南亚文献,此外国际学界已经形成了涵盖历史、语言、社会、文化、宗教、政治、经济等内容的“泰学研究”“缅甸研究”“越南研究”等,但目前参与类似国际学术活动的中国学者不多,且主要来自国际关系、世界史以及民族学社会学等学科领域,民族史学的研究者很少见。事实上,中国学者在傣族历史文化方面的研究在泰国等地曾产生过较大的影响。比如,谢远章利用比较历史语言学对泰文、傣文以及汉文文献进行考证探索傣族及泰族起源的著作,是泰国历史研究的重要参考文献,在泰国具有重要的影响。反过来,西方学界的研究也会引起中国西南民族史研究的反思与争鸣。例如,国内学界对西南地区人群分布及民族互动的“山坝”结构以及“坝子”社会的考察,(38)参见马健雄《超越学科与社会的“边界”:从中缅边疆的拉祜族人类学田野工作到“坝子社会”研究》,载寸激云等《大理民族文化研究论丛》第8辑,北京:民族出版社,2020年;马健雄《国家体制与西南边疆的社会重构》,载赵 敏等《云贵高原的“坝子社会”:道路、资源与仪式诠释》,昆明:云南大学出版社,2018年,第1~4页。或多或少可以看到斯科特的《逃避统治的艺术》的影响。同时也有许多学者通过自己的实证研究,对斯科特在国家与山地民族关系问题上观念先行的误读进行了批评。这样的交流,拓宽了西南民族史研究的学术视野并深化了思考力度。因此,加强与相关东南亚研究学术机构的资源共享以及交流合作,积极参与学术活动,增进与海外学术界的对话,既可以掌握国际学界的最新成果、思想资源及前沿动态,同时也可以展示国内研究的成绩、传播中国学术话语并形成学术引领。

近年来,中国学者通过挖掘地方文献、扩大史料范围,文献分析与田野调查结合,尝试开展方法论上的探索与创新,在西南边疆民族史研究中取得了不俗的成绩。这表明中国西南民族史研究的发展和突破,首先要超越汉文史料,将非汉文史料与汉文史料放在同等重要的位置上;其次要超越国别,既将中国西南置于广阔的中国与东南亚国家、西方殖民力量互动的历史场域中进行讨论,又积极吸纳国际学界的研究成果和方法;再次要超越学科,打破固有的学科藩篱,既要有基于历史学本位的实证研究,也要积极吸纳社会科学的理论和方法进行新史学的探索;最后要超越经典,在对经典批判性地学习过程中提出新问题、探索新方法,开拓理论和实证研究结合的创新路径,绘制更为立体的西南民族历史图景,丰富对中国西南民族史的认识,实现南北方民族史研究的平衡发展,从中国各民族交往交流交融的历史经验中深刻地理解和把握中华民族共同体形成的历史逻辑,从而构建一个更加完整和全面的中国民族史话语体系与理论体系。