从古滇国蟠蛇立虎祭祀柱看中华文明的历史延续性

2023-02-16李世武

李世武

中华文明是具有历史延续性的古老文明。古滇文明作为中华文明的重要分支,是多民族在漫长的历史过程中持续互动而共同创造的文明,是中华文明延续性的独特表征。塑造有蟠蛇立虎祭祀柱的古滇国贮贝器自出土以来,学界围绕其象征意义展开讨论,形成了不同的观点。本文在回顾学术史的基础上,结合艺术图像、多民族的文献资料和田野调查资料,在文明延续性的历史语境中考察古滇国蟠蛇立虎祭祀柱相关符号的文明基因链,以期拓展其象征意义研究的空间,为中华文明的历史延续性研究提供个案。

一、古滇国蟠蛇立虎祭祀柱及其祭仪的相关争论

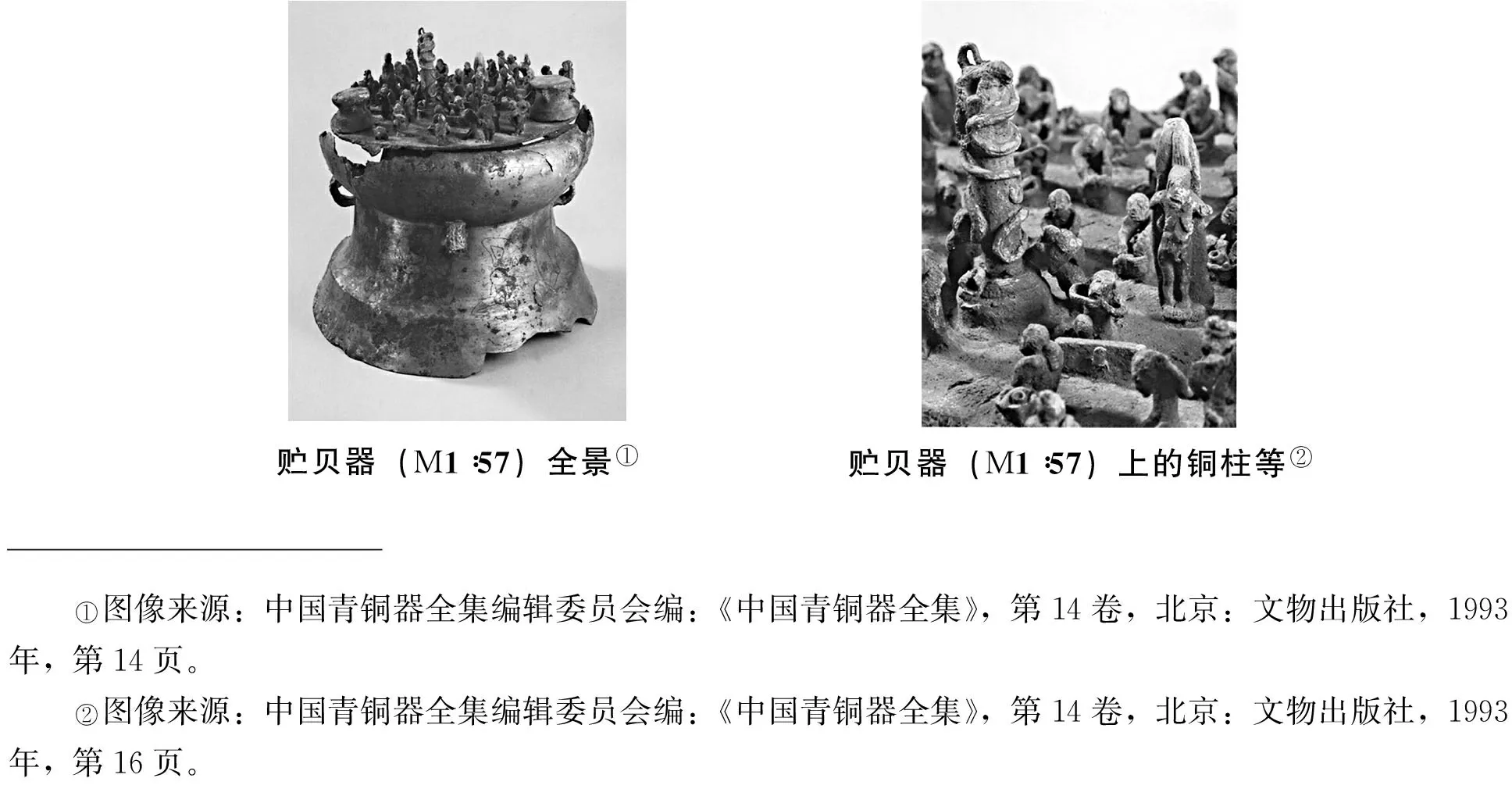

石寨山遗址甲区第一号墓出土的鼓形四耳器盖上呈现出一个宏大的场面。后世学人一般将此贮贝器命名为杀人祭铜柱场面贮贝器、杀人祭柱场面贮贝器、贮贝器(M1∶57)或贮贝器(M1)。该场面表现的是一种祭仪,已是学术界的公论,但祭祀主题却未能达成统一的认识。本文将此贮贝器统一表述为贮贝器(M1∶57)。据考古学家描述,此器盖上有小铜人42个,高不及5厘米;还有已经脱落的小铜人11个、1只犬和1头猪。器盖中央竖立一根9厘米高的铜柱,1只虎立于柱顶,2条蛇缠绕于柱身。盖的左右边沿各有铜鼓1个。42个人物中,有1人裸体散发,被钉在木板上。此人右侧有1个带腰刀者,似乎是刽子手。此外,还有1人被反缚,俯首而跪;1人被锁住左脚,在挣扎;1人脚手被缚,拖于地上;1人负婴而跪。另外有1个女人坐在4人所抬的方形兜子中,此人的服饰和鼓形飞鸟四耳器盖上的监视生产者相同。其余人物,则分排围坐在柱子后方,或担薪,或提篮,篮子中所盛之物为鸡、鱼、器物等。(1)云南省博物馆考古发掘工作组:《云南晋宁石寨山古遗址及墓葬》,《考古学报》1956年第1期。

贮贝器(M1∶57)全景①贮贝器(M1∶57)上的铜柱等②①②图像来源:中国青铜器全集编辑委员会编:《中国青铜器全集》,第14卷,北京:文物出版社,1993年,第14页。图像来源:中国青铜器全集编辑委员会编:《中国青铜器全集》,第14卷,北京:文物出版社,1993年,第16页。

易学钟对贮贝器(M1∶57)器盖上的铜柱有更为细腻的描述。他写道:“碑右立柱,柱端塑立一虎,作举头扬尾之形,柱身缠塑两条蜿蜒的长蛇,头均向上,作攀延上升之状,柱础塑一身似蟒而头后有两爪又似鳄鱼的爬虫。柱后立一老妇,面柱作揖。”(2)易学钟:《碑、柱与“祖”、“社”》,载云南省博物馆编《云南青铜文化论集》,昆明:云南人民出版社,1991年,第314~319页。贮贝器(M12∶26)器盖上的铜柱,也有类似的图像:“碑右立柱,柱端原塑物失落,但四足痕迹可辨,若以前器柱推之,也当为一立虎。该柱身塑有四蛇向上攀登,头均出露于柱端边缘。柱础塑一巨蟒,吞噬一男子,人臂、胸和头部露于蟒口之外,并以双手扶于巨蟒颈侧。此蟒盘于柱础之上,身体后半身未塑出,似有隐于础下之意。”(3)易学钟:《碑、柱与“祖”、“社”》,载云南省博物馆编《云南青铜文化论集》,昆明:云南人民出版社,1991年,第314~319页。如果贮贝器(M12∶26)器盖上的铜柱顶部确实曾经立有虎,那么贮贝器(M1∶57)器盖上的铜柱与贮贝器(M12∶26)器盖上的铜柱均可概括为蟠蛇立虎祭祀柱。

从图像上看,贮贝器(M1∶57)器盖上的造型艺术,是在表现某种血腥恐怖的祭祀仪式。铜柱及其柱身上缠绕的蛇、柱顶的虎,均是滇人所崇拜的对象。奴隶主高高在上,坐在奴隶所抬的兜中,盛气凌人。负责准备祭品的奴隶,立在奴隶主身后,井然有序,唯唯诺诺,不敢有丝毫怠慢。那么,这一祭仪的主题是什么?铜柱、蛇、虎的象征意义是什么?自1955年该贮贝器出土以来,学界即开始尝试对上述问题作出推测。

其一,祭图腾说。此说由云南省博物馆考古发掘工作组在《云南晋宁石寨山古遗址及墓葬》中提出。学者推测,这一场景是对某种祭祀仪式的表现,铜柱可能是滇人所信仰的图腾,乘兜而至者为奴隶主,司主祭之职。被控制的人,则可能是即将被杀以祭祀的奴隶或是俘虏,提篮负薪者则都是参与祭祀的奴隶。二蛇“或为龙之属”。学者举弥渡县建于南诏建极十三年(872年)并为当地人朝拜祈祷的“天尊柱”为证,反驳将铜柱附会于马援和诸葛亮之事迹上的观点,认为此种附会不足征信。(4)云南省博物馆考古发掘工作组:《云南晋宁石寨山古遗址及墓葬》,《考古学报》1956年第1期。祭祀图腾说的表述非常谨慎,对于铜柱的文化起源问题,既举本土材料,又对史籍中的附会之说保持质疑态度。作者对弥渡县民众祭祀天尊柱习俗的援引,已表现出综合利用图像材料、汉语古籍材料和民族志材料的互释方法。

其二,报祭说。此说由冯汉骥在《云南晋宁石寨山出土铜器研究——若干主要人物活动图像试释》中提出。冯汉骥认同贮贝器(M1∶57)器盖表现的是一种祭祀仪式,但对《云南晋宁石寨山古遗址及墓葬》一文将铜柱推测为滇人图腾的观点持质疑态度。冯汉骥对图像表现的场景进行了重新描写。比如他发现缚于柱右牌上的裸人乳甚长,当为女性;奴隶主所乘坐的工具为舆等。他认为,祭祀仪式以滇族女性为主祭者,且大部分活动的人物均是滇族女性,男性不过是处于辅助地位。当时的滇族并非母系社会,不能由女性祭祀图腾。冯汉骥认为,此种仪式很明显是一种丰收或收获祭祀,是以农业为主要生产方式的滇族用人作为牺牲举行的祈、报仪式。冯汉骥还将石寨山出土铜器中的蛇图像,解释为土地的象征,因为原始民族常常以蛇象征“地”“女性”“繁殖力”或阴司等。关于铜柱,他推测是代表“社”所在的地方或是象征“社”。(5)冯汉骥:《云南晋宁石寨山出土铜器研究——若干主要人物活动图像试释》,《考古》1963年第6期。

其三,祭水神说。此说由黄美椿在《晋宁石寨山出土青铜器上蛇图像试释》中提出。黄美椿认为:滇文化中无蛇图腾崇拜;蛇并非完全象征土地;蛇图像主要是对水神的表现。贮贝器(M1∶57)上的场面应解释为祭水神或祭龙。祭祀场面中有一乳甚大的女人,是奴隶主献给象征水神的龙的妻妾。(6)黄美椿:《晋宁石寨山出土青铜器上蛇图像试释》,载云南省博物馆编《云南青铜文化论集》,昆明:云南人民出版社,1991年,第148~164页。

解释某种祭祀仪式,至少应解释祭祀仪式的5大要素。1.祭祀者。常常又可细分为主祭者和辅祭者。2.祭祀对象。即祭祀者所祈祷并期待获得其庇佑的对象。祭祀对象可众可寡,由一至多,视具体祭仪而定。祭祀对象一般是超自然存在,多包含以造型艺术创造的象征物品,比如雕刻作品、雕塑作品、绘画作品等。3.祭品。祭品即用于献祭超自然存在的礼物。礼物的形式甚为复杂,人类、动物、肉类、谷物等不一而足。4.祭祀主题。即祭祀者所求何事,因何而祭。比如求子、求雨、求健康、求财等,均是祭祀主题。5.祭仪过程。包括祭仪在何种时空中按何种祭祀程式展开祭祀。祭仪过程一般伴随着跪拜、手语、祭辞的吟诵/诵唱/歌唱,不少祭仪还包括乐舞表演等身体语言。

贮贝器(M1∶57)等古滇国青铜器上表现的祭祀仪式,将永远无法得到准确的解释。这些祭祀仪式缺乏文字材料的记录。视觉图像对祭祀者、祭祀对象、祭品都有比较清晰的表现,甚至对祭祀过程也有图像叙事层面的表现,但仅通过对图像的释读,无法准确断定祭祀主题。文字材料、民族志材料的类比研究,提供的是旁证,而不是直接证据。

如果我们将问题聚焦于祭祀对象的完整性上,或许可推动古滇文明探源推测性研究的发展。仔细观察贮贝器(M1∶57)器盖上的祭祀柱,可发现它由圆形础、础上所蟠之圣物(似蛇)、圆形柱身(缠2蛇)和柱顶(立虎)组成。祭祀柱并非是对自然物的表现,而是通过综合多种圣物,创造某种创世神话图像,整个祭祀仪式均是在创造神话真实。这种神话仪式对滇族而言,至关重要。因此他们才会立柱、立鼓,在奴隶主的主导下,带领辅助祭祀的人员,以人、鱼等作为牺牲,附带其他祭品,举行这一盛大、隆重而又充满神圣感、血腥感的祭仪。其中,祭祀柱、蛇和虎,在这一祭仪中,三位一体,是不可分割的神话要素。

蟠蛇铜柱也出现在贮贝器(M12∶26)中。蟠蛇二条的铜柱立于两铜鼓间之左,铜柱脚盘一条将一人吞噬一半,仅剩胸和首外露的巨蛇。铜柱顶部已断缺。铜柱右侧所立的一个圆首碑形牌上缚一头髻挽于顶的裸体男性。此贮贝器祭祀场面表现的场景较为复杂,兹不赘述。冯汉骥推断这一图像表现的可能是滇王即位典礼,或者是诅盟仪式,也有可能是社祭,最终他趋向于释读为诅盟。(7)冯汉骥:《云南晋宁石寨山出土铜器研究——若干主要人物活动图像试释》,《考古》1963年第6期。铜柱顶部断缺的部分,可以推断为虎图像。在文明延续性的历史语境中解释3种文化要素的象征意义,实属必要。

古滇国是一个多民族交互共存的国度,古滇文明是一个多民族共同创造的文明。氐羌、百越、百濮、苗瑶、汉都与古滇文明密切相关。其中,西北氐羌民族向西南迁徙,为早期的古滇文明注入了草原文化的要素。考古材料表明:“大量氐羌族群或与其相关的民族沿着这条民族走廊大规模南下,并在西南地区广泛分布,无疑北方草原文化正是这些民族传播的。”(8)翟国强:《北方草原文化南渐研究——以滇文化为中心》,《思想战线》2014年第3期。《后汉书·西羌传》曾详细记载古西羌人的一支向西南迁徙的史实。(9)《后汉书》,北京:中华书局,2000年,第1939~1965页。考察古西羌族及其后裔的文明基因链与古滇国蟠蛇立虎祭祀柱的关系,或许可拓展古滇国蟠蛇立虎祭祀柱象征意义的解释空间。

二、祭祀柱柱体与古西羌族及其后裔的通天信仰

天柱神话,属于广义天梯神话的分支。天梯的形象,无非两种:一是自然物,如神山、神树等;一是人造物。《山海经·海内经》《淮南子·地形训》记载的建木即著名的通天神树。(10)袁 珂:《山海经全译》,北京:北京联合出版公司,2016年,第288页。昆仑之丘(《山海经·西山经》)、昆仑之虚(《山海经·海内西经》、肇山(《山海经·海内经》)、登葆山(《山海经·海外西经》)、灵山(《山海经·大荒西经》)即著名的通天神山。(11)袁 珂:《山海经全译》,北京:北京联合出版公司,2016年,第32页、第205页、第287页、第170页、第256页。汉代纬书《龙鱼河图》载:“昆仑山,天中柱也。”(12)欧阳询:《宋本艺文类聚》,上海:山海古籍出版社,2013年,第219页。当神话将自然形态的山表述为“中柱”时,已经隐含神话思维的转变,即由以自然物为象征符号,转向以人造物中柱为类推对象,创造新的象征符号。更进一步说,此时的神话思维,已经隐含将世界视为巨形房屋,将昆仑山视为世界屋之中柱的含义。这是天人合一思维的表现。世界即房屋,神山即中柱。中国建筑文化中的中柱崇拜,多与此有关。《神异经·中荒经》记载:

昆仑之上有铜柱焉,其高入天,所谓天柱也。围三千里,周圆如削。下有回屋,方百丈,仙人九府治之。上有大鸟,名希有。南向。张左翼覆东王公,右翼覆西王母。背上小处无羽,一万九千里。西王母岁登羽上,会东王公也。故其《柱铭》曰:昆仑铁柱,其高入天。员周妃削,肤体美焉。其《鸟铭》曰:有鸟希有,碌赤煌煌,不鸣不食,东覆东王公,西覆西王母。王母欲东,登之自通。阴阳相须,唯会益工。(13)王根林,黄益元,曹光甫校点:《汉魏六朝笔记小说大观》,上海:上海古籍出版社,1999年,第57页。

这则神话说,昆仑山上高入天际的铜柱为天柱,并刻画出此铜柱“围三千里”之巨大,“周圆如削”之光滑,塑造出天柱崇高、壮美的神性形象。从“下有回屋”等句关于仙宫的叙述中,也可窥见神话思维在房屋与世界之间的类推。《海内十洲记》记载,昆仑山能“上通璇玑”,是“天地之根纽”“万度之纲柄”。(14)王根林,黄益元,曹光甫校点:《汉魏六朝笔记小说大观》,上海:上海古籍出版社,1999年,第70页。《山海经图赞》曰:“昆仑月精,水之灵府;惟帝下都,西羌之宇,嵥然中峙,号曰天柱。”(15)郭 璞著,王招明,王暄译注:《山海经图赞译注》,长沙:岳麓书社,2016年,第52页。这则图赞至关重要。《山海经图赞》表明,昆仑山为天柱的神话,已为西羌族、汉族所共享。

昆仑山为天柱的天梯神话,和以神树为天梯的神话,有一个重要的区别:前者是世界屋宇神话的分支。西羌族人具备依据昆仑山为天柱的神话,创造人工天柱,延续通天信仰的潜能。战国时期,秦国崛起。西羌族一个分支的首领卬因畏惧秦国的威力,带领族人以及附属部落向南迁徙,走出赐支河曲,又西行数千里,远离其他羌人部落,与众羌不复往来。这支远走他乡的羌人经过繁衍生息,形成各自的部族,并四处迁徙。《后汉书·西羌传》记载:

因“畏秦之威”,由西北向西南迁徙的西羌族支系中到达滇池地区的部分,可能将昆仑为天柱的神话融入滇文化中,创造出象征天柱的铜柱,并将这一沟通人神两界的铜柱铸在贮贝器器盖上。若此说成立,那么古滇国青铜贮贝器上与铜柱有关的祭祀仪式,应是祭天仪式。祭天的宗旨,是实现人神相通。

西羌族后裔的天柱崇拜及其仪式,在《南诏图传》中有图像表现。据考证,《南诏图传》乃遗留至今的最古老的南诏文物,在舜化贞中兴二年(唐昭宗光化元年,即898年)前已经绘制而成。(17)李惠铨,王 军:《南诏图传·文字卷》,载杨仲录,张福三,张 楠主编《南诏文化论》,昆明:云南人民出版社,第408~427页。《南诏图传·文字卷》,以叙述祭天仪式为开篇:“初,三赕白大首领将军张乐进求并兴宗王等九人,共祭天于铁柱侧,主鸟从铁柱上飞憩兴宗王之臂上焉。”(18)李惠铨,王 军:《南诏图传·文字卷》,载杨仲录,张福三,张 楠主编《南诏文化论》,昆明:云南人民出版社,第408~427页。此次祭天仪式的内涵,指向政治禅让,旨在借助神话叙事,表明君权神授的象征意义。

大理市弥渡县西太花乡铁柱庙村铁柱庙内至今矗立的南诏铁柱,和《南诏图传》所绘铁柱均属于祭天铁柱,有以柱通天的功能。铁柱庙上的题款显示,庙内铁柱建于建极十三年(872年)岁次壬辰四月庚子朔十四日癸丑,立柱时间明确,即南诏第十一代王蒙世隆时期。有学者推算《南诏图传》中的祭天铁柱和铁柱庙中的铁柱高度吻合,但《南诏图传》提供的细奴逻时代和铁柱庙内铁柱题款提供的蒙世隆时代不相符。(19)李晓岑,宋 薇,李庆华:《南诏铁柱的制作工艺和锈蚀机理研究》,《文物》2017年第4期。据元人郭松年在《大理行记》中的记录,当地人称此铁柱为“天尊柱”。郭松年描述了天尊柱的大小、建造时间和当地民族祭祀天尊柱的习俗,否定了此铁柱为武侯所立的附会之说。(20)郭松年著,王叔武校注:《大理行记校注》,昆明:云南民族出版社,1986年,第12页。从郭松年的记述看,元代白崖甸的土著民族祭祀天尊柱,因为他们相信天尊柱“有祷必应”。土著民族祭祀天尊柱,应当是求吉,如风调雨顺、五谷丰登、六畜兴旺、无灾无病、子孙繁衍等,均在祈祷范围之内。有人认为天尊柱是佛教法物,(21)徐嘉瑞著,李家瑞校:《大理古代文化史稿》,北京:中华书局,1978年,第25页。也有人认为天尊是道教神名,铸造天尊柱的行为显示的是南诏统治者对道教的兴趣。(22)木 芹:《南诏野史会证》,昆明:云南人民出版社,1999年,第149页。因郭松年仅记录土著民族对天尊柱的称谓,未曾解释天尊柱的由来,因此难以确定其教派归属。可以推测的是,元代土著民族祭祀天尊柱,应是对祖先通天神柱信仰的延续。铁柱通天,天庇佑人类,人类通过祷告天尊柱而向上天传达祈愿,天尊柱是人神相通的中介。

考察当地民族关于天尊柱起源的神话,或许更能接近天尊柱及其祭祀仪式的内涵。据学者分析,弥渡西山彝族支系腊罗巴的两则铁柱起源神话情节各异,但叙事结构相同。“铁柱在两则神话中都有沟通天地、定立乾坤的作用,且铁柱都经历了折损与重铸的过程;铁柱均与树有密切的联系,前者表现为铁树变铁柱,后者表现为在丛林中找到铁柱;两则神话的主角均为一对男女(彭姑与施荣、毗雄江老夫妇),女性的地位突出,铁柱均由女性的附属物(绣花针、纺锤)幻化而成。”(23)何正金:《族群变迁与信仰内涵——南诏铁柱信仰及族群关系研究》,《思想战线》2018年第1期。弥渡西山彝族支系腊罗巴祭祀铁柱的习俗,一直延续到民国,在中华人民共和国建立后中断,又于21世纪初逐渐恢复。(24)何正金:《族群变迁与信仰内涵——南诏铁柱信仰及族群关系研究》,《思想战线》2018年第1期。

古西羌族的后裔,自古就有以柱通天的信仰,并有相关的祭祀仪式。天启《滇志》记载:“(爨蛮)民间皆祭天,以台为三阶,亦白马为之祷。”(25)刘文征撰,古永继校点:《滇志》,昆明:云南教育出版社,1991年,第995页。以台为三阶的祭坛设置模式,与《南诏图传》中祭天铁柱底座三台设置相通。天启《滇志》的记载较为简略,仅透露出4点历史信息:1.祭天在爨蛮民间是一种普遍举行的仪式;2.祭天的祭坛有三阶之台的设置;3.祭天仪式的主祭者是祭司白马;4.祭天仪式的核心行为是祭司白马的祈祷。民国《姚安县志》记载:

又:人多信鬼,有疾者,每延巫禳解;近年时疫流行,斋醮之举尤多。又:彝人于六、七月间,延朵觋鸣钲入山,杀羊、豕祭祷,男女欢饮而罢,谓之过关。三年杀牛大祭,曰“祭添”。按:县境西北,有祭天山。相传即彝人祭天处,“祭添”或系“祭天”之误,多以九月寅日祭之,立秋日,则于高山丛林中集会,名曰松花酒。(26)杨成彪主编:《楚雄彝族自治州旧方志全书·姚安卷》,昆明:云南人民出版社,2005年,第1752页。

民国《姚安县志》对姚安彝族祭天的时间、地点均有描述。姚安彝族以3年为周期祭天。姚安县西北有祭天山,说明祭天多在山上举行。时间为农历九月寅日。寅日为虎日,祭天时间的选择,源于彝族虎崇拜。

据笔者调查,姚安县左门乡梅子村,在2016年农历五月初五还举行过祭天仪式。仪式以巨型古木为通天神树,祭司在仪式中制作象征天神的彩绘神枝,吟唱祭天祷辞。有能力的祭司,还必须诵唱创世史诗之《造天造地·找人种》。(27)笔者于2016年5月20~26日在姚安县左门乡梅子村的田野调查材料。姚安县官屯镇部分罗罗颇聚居村落的祭司呗玛,尚能回忆祭天仪式。官屯镇黄泥塘村的祭天仪式,以神枝象征天梯及9位创世神,9位创世神可以通过天梯来往于天地之间。仪式中包含祭司呗玛祈祷天神护佑人类的祷辞以及创世史诗之《造天造地·找人种》。(28)笔者于2020年1月12~18日在姚安县官屯镇黄泥塘村的田野调查材料。两地的祭天仪式,在神枝制作上存在差异,但在信仰通天神话,以祭天仪式实现人神相通,祈祷天神庇护等方面却是一致的。

彝文古籍中有多处与通天神话相关的记载。《勒俄特依》记载开天辟地时有4根撑天柱撑住大地的四方,4根撑天柱分别是东西北南四方的4座神山。(29)《彝族创世经典编委会》编:《勒俄特依:彝汉对照》,成都:四川民族出版社,2016年,第25页。《西南彝志》记载,彝族先祖曾与天上通婚,后因六祖后裔发展的需要,天地亲路断。(30)毕节地区民族事务委员会编,毕节地区彝文翻译组译:《西南彝志(5-6卷)》,贵阳:贵州民族出版社,1992年,第87页。纳西族东巴古籍《关死门仪式·人类的起源》记载的居那若罗山,是扶天镇地,令天地安稳的神山。(31)东巴文化研究所编译:《纳西东巴古籍译注全集·第53卷》,昆明:云南人民出版社,2000年,第110页。崇忍利恩夫妇从天上迁徙到人间时,曾用白银角做成银梯,通过银梯来到有闪亮黄金的村子;再用黄金做成链子,从黄金链上滑到居那若罗山。(32)东巴文化研究所编译:《纳西东巴古籍译注全集·第53卷》,昆明:云南人民出版社,2000年,第149~150页。现代以来的民族学调查资料显示,与彝族同属古西羌族后裔的纳西族、独龙族、傈僳族、白族,均有祭天仪式。

古滇国蟠蛇立虎祭祀柱的柱体,极有可能象征天柱。此天柱的神话基因链,从古西羌族的天柱崇拜,延续到唐代《南诏图传》中的祭天铁柱和弥渡遗存的世隆所立之“天尊柱”。古西羌族后裔彝族、纳西族、独龙族、傈僳族、白族中遗留的通天神话、祭天仪式,也为古滇国蟠蛇立虎祭祀柱的柱体为通天柱的推测提供了依据。

三、祭祀柱上的虎图像与古西羌族及其后裔的虎崇拜

学界在解释贮贝器(M1∶57)器盖上的祭祀仪式时,几乎都忽视了祭祀柱顶端虎图像的象征意义。翟国强指出,滇文化贵族形象中常见披虎皮、豹皮的装束:石寨山一铜鼓残片上有穿虎皮、豹皮,正在祭祀的祭司图像;李家山四人舞铜鼓上有穿虎皮华服的贵族在宗教仪式中舞蹈;三骑士铜鼓上的骑士身披虎、豹长衣。滇文化中披虎、豹皮的习俗,一直延续到南诏时期,这一习俗还可追溯到羌人的图腾西王母。(33)翟国强:《北方草原文化南渐研究——以滇文化为中心》,《思想战线》2014年第3期。翟国强说:“南诏的统治者是滇西的‘乌蛮’贵族,他们主要源自汉晋以来的氐羌族群后裔,后发展为彝族。云贵高原的氐羌族群后裔是从西北地区南下以后形成的,而羌人图腾为西王母,其形象即为虎、豹一类。”(34)翟国强:《北方草原文化南渐研究——以滇文化为中心》,《思想战线》2014年第3期。古西羌族及其后裔的崇虎习俗,作为文明基因链上的古老元素,在历史长河中延续下来。这是一种未曾断裂的、延续性的古老文明。石寨山M13铜鼓上刻画的穿虎、豹皮状服饰并有豹尾的人物图像,确实可能表现了南迁的古西羌人对西王母的崇拜。

石寨山M13铜鼓上刻画的人物形象(35)图像来源:翟国强:《北方草原文化南渐研究——以滇文化为中心》,《思想战线》2014年第3期。

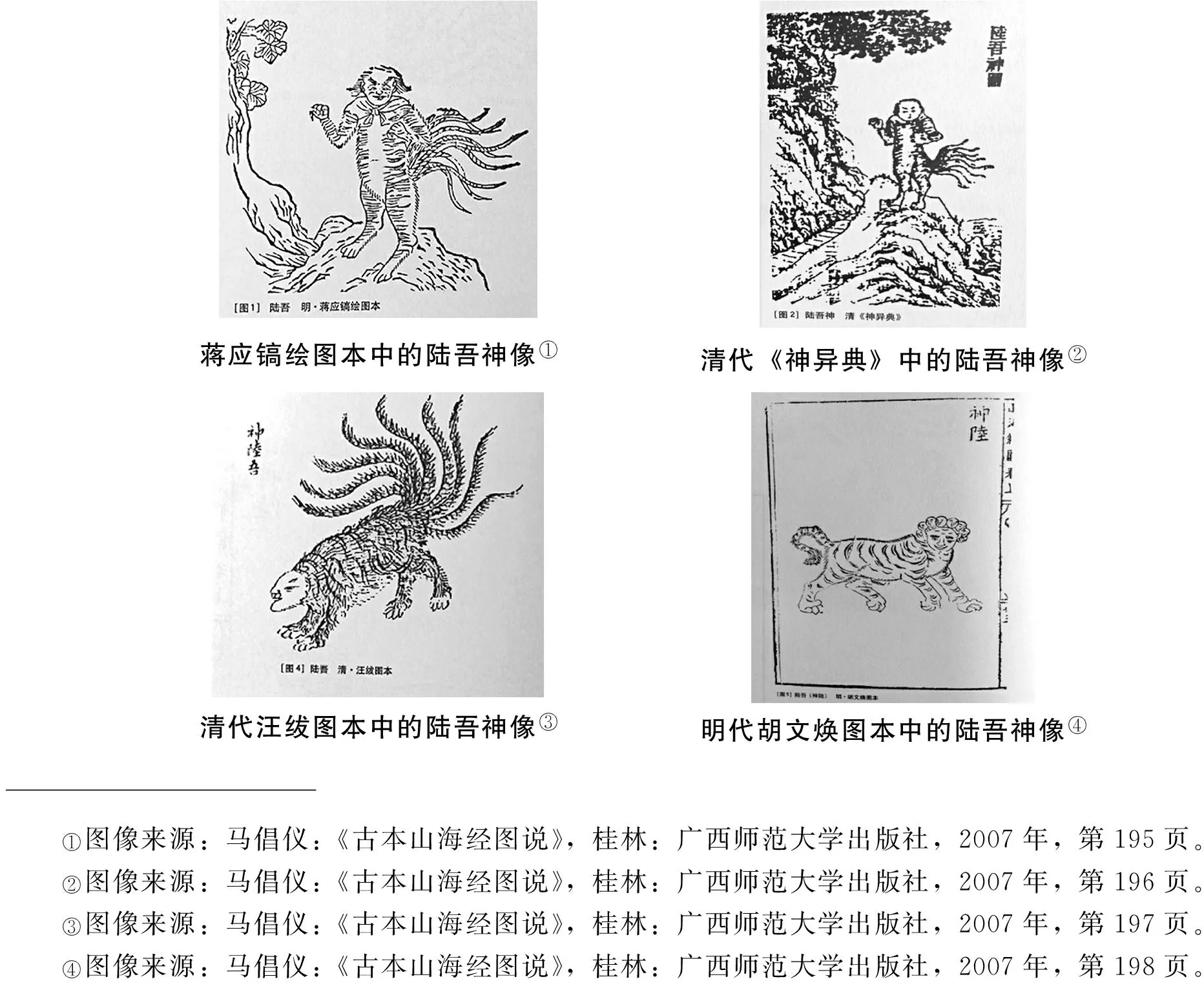

《山海经·西山经》记载的守卫昆仑山的陆吾,乃是人形与虎形相互组合的神话形象:“其神状虎身而九尾,人面而虎爪;是神也,司天之九部及帝之囿时。”(36)袁 珂:《山海经全译》,北京:北京联合出版公司,2016年,第32页。陆吾即《山海经·海内西经》中的开明兽,是守卫帝都的山神。(37)马倡仪:《古本山海经图说》,桂林:广西师范大学出版社,2007年,第195页。绘制于明清时期的图像,根据《山海经》的记载,对陆吾进行视觉表达。(38)马倡仪:《古本山海经图说》,桂林:广西师范大学出版社,2007年,第195~198页。明代蒋应镐绘图本中的陆吾神,身体如人般站立,手足均呈虎爪状,皮为虎皮,有九尾,人面且含笑,既有虎的威猛,又有人性的温存。清代《神异典》中的陆吾神像,亦是站立之状,虎身人面,有虎爪和九尾,面部表情略为呆滞。清代汪绂图本中的陆吾神像,古朴苍劲,充满野性,呈猛虎下山状。明代胡文焕图本中的陆吾神像,则作大踏步行走状,四肢强壮,虎身强健,面带微笑,神采奕奕。头顶有小人头8个,尤为诡异。这些画像的作者,在人性、虎性、神性之间游离徘徊,竭力表达他们对陆吾形象的艺术想象。昆仑山是天柱、天梯,是人神相通的通道。向西南迁徙的西羌族人将天之中柱、人虎合体的昆仑山守卫作为神话元素,加以重组、变形,创造出虎神守卫于铜柱顶部的神话图像,也不无可能。

蒋应镐绘图本中的陆吾神像①清代《神异典》中的陆吾神像②清代汪绂图本中的陆吾神像③明代胡文焕图本中的陆吾神像④①②③④图像来源:马倡仪:《古本山海经图说》,桂林:广西师范大学出版社,2007年,第195页。图像来源:马倡仪:《古本山海经图说》,桂林:广西师范大学出版社,2007年,第196页。图像来源:马倡仪:《古本山海经图说》,桂林:广西师范大学出版社,2007年,第197页。图像来源:马倡仪:《古本山海经图说》,桂林:广西师范大学出版社,2007年,第198页。

《后汉书·西羌传》记载:“羌人云爰剑初藏穴中,秦人焚之,有景象如虎,为其蔽火,得以不死。”(39)《后汉书》,北京:中华书局,2000年,第1943页。羌人无弋爰剑在逃避秦国人追捕的途中,躲藏在岩洞里,秦国人以火烧之。这时出现了虎一般的景象,为他挡住火,无弋爰剑得以不死。无弋爰剑在绝境中见如虎之景象蔽火,可能是其在绝境中产生的幻觉。这种幻觉赋予他强大的勇气,从心理上助其坚定意志、绝处逢生。后来,无弋爰剑因遭焚而不死,被羌人们所敬畏,奉为酋豪。“诸羌见爰剑被焚不死,怪其神,共畏事之,推以为豪。”(40)《后汉书》,北京:中华书局,2000年,第1943页。虎景即虎之幻象。虎在羌人中是勇猛、力量、不屈的象征,乃至处于绝境中的无弋爰剑产生虎景蔽火的幻觉。为虎所庇护的民族英雄受敬畏、拥戴,庇护英雄的虎自然也是羌人崇拜的对象。《南齐书·羌》记载,宕昌羌人“俗重虎皮,以之送死,国中以为货。”(41)《南齐书》,北京:中华书局,2000年,第703页。宕昌羌人珍视虎皮,以虎皮送葬。以虎皮送死,乃是对亡者死后化虎的祈愿。

古西羌族的崇虎习俗,延续至南诏时期。《南诏图传》中,有一助兴宗王治国的大将各群矣。《南诏图传·文字卷》载:“又于兴宗王之时,先出一士,号曰各群矣,着锦服,披虎皮,手把白旗,教以用兵。”(42)李惠铨,王 军:《南诏图传·文字卷》,载杨仲录,张福三,张楠主编《南诏文化论》,昆明:云南人民出版社,第408~427页。笔者注:《南诏图传》由“画卷”与“文字卷”合璧而成。关于武士和文士的名字,“画卷”分别写为“武士名群矣”“文士罗傍”。“文字卷”写道:“……先出一士号曰各郡矣,……次出一士号曰罗傍,……”通过比对研究,笔者认为,武士之名应为“各郡矣”或“各群矣”。在“画卷”中,原作者误将“各”书写为“名”。但为何“文字卷”中写“郡”而“画卷”中写“群”,笔者无法考证孰是孰非。《南诏图传》中的武士各群矣,右手持白旗,虎背熊腰,身披虎皮,挺身而立,浓眉大眼,目光坚毅,炯炯有神,虬髯茂密,尽显英武神姿。各群矣所披虎皮衣尤为独特。虎皮衣双肩以下,均为猛虎张口状,用料应是双虎的虎头皮。虎头的威猛与各群矣本人的威猛合为一体,服饰与人形相互映衬,形塑出他作为南诏虎将的威猛形象。人即猛虎,猛虎即人。虎将与猛虎,在身体层面、精神层面均已一体化。

《南诏图传》中的各群矣画像(43)图像来源:李霖灿:《南诏大理国新资料的综合研究》,台北故宫博物院印行,1982年,第129页。

各群矣图像虽属神话图像,却有现实原型。《南诏德化碑》中,有多处关于南诏向有功之臣赏赐大虫皮(虎皮)的记载。(44)汪宁生:《云南考古》,昆明:云南人民出版社,1992年,第163~165页。唐人樊绰在《蛮书》中的记载表明,虎皮衣、虎皮装饰是南诏王室为官员记功的象征符号。虎皮由全至缺,对应功劳大小。立下超等殊功者,可得披完整的波罗皮;立下次等功者,胸前背后得披,缺袖;立下更次等功者,仅胸前得披,缺其背。(45)樊 绰撰,向 达校注:《蛮书校注》,北京:中华书局,2018年,第208页。虎皮衣在此具有激励官员力争上游,建功立业的功能。南诏时期的虎皮衣,不仅是官员建功立业的标志,而且是南诏王至尊地位的象征。南诏王异牟寻迎接唐朝使节时,甚为威武。《蛮书》记载,在迎接使节的仪式中,“南诏异牟寻衣金甲,披大虫皮,执双铎鞘”。(46)樊 绰撰,向 达校注:《蛮书校注》,北京:中华书局,2018年,第251页。由此可见,虎皮衣是南诏主体民族威武不屈的视觉象征符号。据藏文古籍《贤者喜宴》记载,以大虫皮为象征符号奖励军功的政治制度,为吐蕃国和南诏国共享。(47)巴卧·祖拉陈哇著,黄 颢译注,《贤者喜宴摘译(三)》,《西藏民族学院学报》1981年第2期。其后,《旧五代史》《新五代史》均有昆明部落首领披虎皮的记载。据云南省楚雄彝族自治州南华县五街镇世传呗玛鲁光明讲述,古代呗玛确有披虎皮的习俗。(48)笔者于2021年5月10~16日在南华县五街镇的田野调查材料。从神话、史诗,到图像、乐舞,作为古西羌族后裔的彝族均较为完整地传承、发展了古西羌族的虎文化。彝族学者将彝族虎文化概括为6大特征:虎生宇宙说、人虎互变、虎图腾、虎名号、崇虎祭虎、虎历和虎星占。(49)张纯德,龙倮贵,朱琚元:《彝族原始宗教研究》,昆明:云南民族出版社,2007年,第41~48页。现代民族学调查资料显示,彝、纳西、拉祜、傈僳、哈尼、怒、阿昌、土家、白、普米、藏、羌等属于古西羌族后裔的民族均崇虎。

贮贝器(M1∶57)器盖上祭祀柱顶部的虎图像,应是古西羌族虎崇拜在古滇时期的表现。这一虎图像究竟象征何种神灵?前文根据《山海经》的记载,推测此神可能是昆仑山守护神陆吾的变形。那么,在源远流长的古西羌族及其后裔的虎崇拜脉象中,是否可以提出第二种推测?

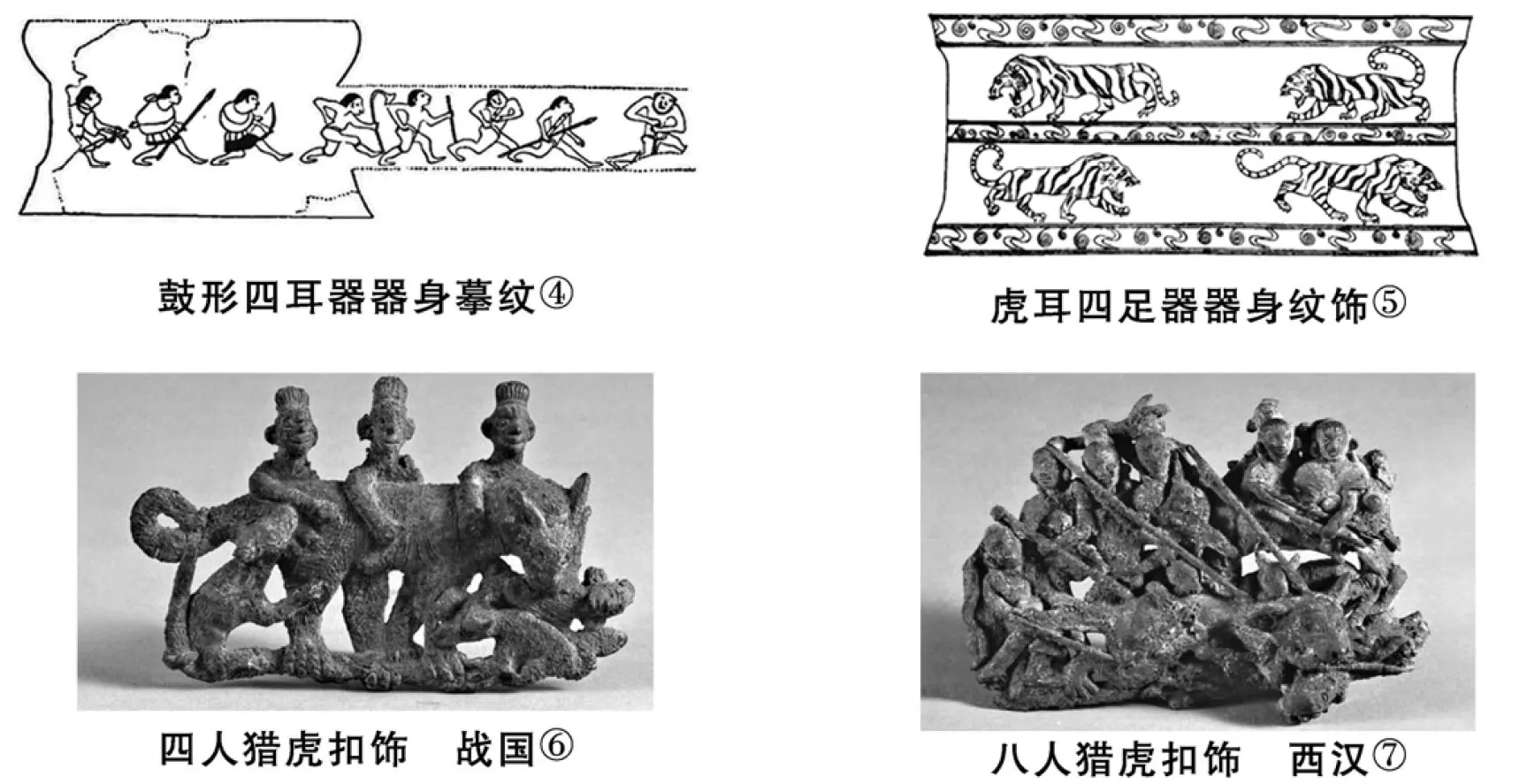

贮贝器(M1∶57)器身上,有一组阴线浅刻的人物,共8人。这8人手拿弓箭、长矛、斧头等工具,应是对狩猎活动的表现。(50)云南省博物馆考古发掘工作组:《云南晋宁石寨山古遗址及墓葬》,《考古学报》1956年第1期。但这一图像中,并未出现猎物。图中的猎人狩猎的对象,是否包括猛虎?与贮贝器(M1∶57)同时出土于石寨山遗址甲区的一号墓中的虎耳四足器,腰间各有一虎,“器身阴线浅刻云形带纹三道,猛虎4只,线条简朴生动”(51)云南省博物馆考古发掘工作组:《云南晋宁石寨山古遗址及墓葬》,《考古学报》1956年第1期。。腰间的2只虎,作奔跑状,前足用力下抓,后足奋力蹬地,张开血盆大口,虎尾蜷曲,呈圆形,动感十足。器身纹饰中的4只虎,均呈奔跑状,张开的虎口中现出尖锐的虎牙,虎爪之利亦清晰可见。艺术家对4只虎奔跑时的姿势,有不同的刻画。这件虎耳四足器并未刻画猎人的形象。战国时期的四人猎虎扣饰以及西汉时期的八人猎虎扣饰表明,滇民族有猎虎的传统。(52)中国青铜器全集编辑委员会编:《中国青铜器全集》,第14卷,北京:文物出版社,1993年,第112页、第118页。四人猎虎扣饰刻画的场面极为凶残。一只猛虎正在撕咬一人的腰部,被撕咬者身体横悬在空中,表情痛苦。三位猎人并排而立,依次抱住猛虎的颈部、腰部和臀部,一只猎犬正张口撕咬猛虎右侧的胯骨,另一只猎犬则撕咬猛虎的右前腿。扣饰以蛇为底座。八人猎虎扣饰中,只见一只猛虎正在撕咬一人的颈部。被撕咬者的头部向地面倾斜接近45度,猛虎的身后,有耳戴大环的猎人,奋力用标枪刺中虎背。其中一位猎人,似乎正在以双脚蹬地,奋力拽住虎尾。虎背上有两只猎犬,分别在撕咬猛虎的颈部和腰部。很难判断滇人是为了解救被猛虎袭击的族人而被迫与猛虎搏斗,还是他们为了某种特殊需要而以身犯险,主动猎杀猛虎。

④图像来源:云南省博物馆考古发掘工作组:《云南晋宁石寨山古遗址及墓葬》,《考古学报》1956 年第1期。

⑤图像来源:云南省博物馆考古发掘工作组:《云南晋宁石寨山古遗址及墓葬》,《考古学报》1956 年第1期。

⑥图像来源:中国青铜器全集编辑委员会编:《中国青铜器全集》,第14 卷,北京:文物出版社,1993年,第112 页。

⑦图像来源:中国青铜器全集编辑委员会编:《中国青铜器全集》,第14 卷,北京:文物出版社,1993年,第118 页。

猎虎是危险无比,却又充满刺激的狩猎活动。在滇人社会中,猎虎考验的是猎人的勇气和智慧。滇人未能用文字书写这些惊心动魄的战斗,只能用青铜艺术塑造形象的“英雄史诗”。彝族、拉祜族和纳西族的史诗中,均有关于猎虎的神圣叙事。彝族史诗《梅葛》歌手,代代传唱开天辟地时英雄猎虎,从而参与宇宙创造的神话记忆。《梅葛·开天辟地》的一篇异文说,创世之初,因无撑天柱,天在摇摆。格兹天神指点造天的五兄弟猎捕世间万物中最凶猛者——老虎。造天五兄弟经过引虎、哄虎、牵虎,成功猎到老虎,并将其杀死。五兄弟用四根虎骨作撑天柱,用虎的四膀撑天边。虎头、虎尾、虎鼻、虎耳、虎左眼、虎右眼、虎须、虎牙、虎油、虎气、虎心、虎肚、虎血、虎大肠、虎小肠、虎肋骨、虎皮、虎硬毛、虎软毛、虎细毛、虎骨髓、虎碎骨、虎肺、虎肝、虎肾分别化作天头、地尾、天鼻、天耳、太阳、月亮、阳光、星星、云彩、雾气、天心(以及地胆)、大海、海水、大江、小河、道路、地皮、树木、绿草、秧苗、金子、银子、铜、铁、石磨。虎身上的大虱子、小虱子、虮子、头皮,依次变成水牛、黑猪、黑羊、绵羊和雀鸟。(53)楚雄彝族自治州人民政府编,罗文高翻译:《梅葛·姚安彝族口碑文献》,昆明:云南民族出版社,2012年,第23~24页。这是对著名的彝族虎化宇宙观念的诗性表达。拉祜族史诗《牡帕密帕·猎虎分族》说,九群人联合猎杀老虎,“老虎追了有七轮,九群人们追上了。九千竹标一起投,老虎终于猎获了。猎得的大老虎,血像水注般流,用葫芦接虎血,一共接得了两壶”。(54)澜沧县文化局编:《拉祜族民间诗歌集成(拉祜文、汉文对照)》,昆明:云南民族出版社,1989年,第81页。猎虎成功后,九群人分九堆虎肉,各自分到虎肉,并得到族名。(55)澜沧县文化局编:《拉祜族民间诗歌集成(拉祜文、汉文对照)》,昆明:云南民族出版社,1989年,第81~83页。民族起源,事关神圣的历史记忆。史诗叙述九群人共同猎虎、分虎并各得其族名的神话历史,塑造了团结一致、齐心协力的多民族共同体形象。史诗中九群人用九千竹标共同投向老虎的叙述,和八人猎虎扣饰上的场景非常类似。纳西族史诗《关死门仪式·人类的起源》则讲述创世之初衬恒褒白向崇忍利恩献计,使其成功挤到三滴虎乳的故事。衬恒褒白向崇忍利恩所献之计是:“母虎在阴坡,虎儿在阳坡,第二天早上,你到阳坡去,拿个石头砸在虎儿头上。砸死小虎后,剥下虎皮,套在你身上。待母虎回来后,若母虎跳三跳,您跟着跳三跳;母虎扭三扭,您跟着扭三扭;母虎用嘴呱呱叫三声,您也跟着叫三声。学着虎儿吮母乳,挤回三滴虎乳来。”(56)东巴文化研究所编译:《纳西东巴古籍译注全集·第53卷》,昆明:云南人民出版社,2000年,第140~141页。衬恒褒白的计策,似在创造一种拟虎舞蹈。“舞者”通过猎杀虎儿,剥下虎皮并套在身上,伪装成小虎,并与母虎进行身体交流、语言交流,获得母虎的信任,从而成功取到虎乳。彝族、拉祜族、纳西族中流传的猎虎史诗,分别与宇宙创造、民族起源、人类起源有关,属于神圣的集体记忆。

贮贝器(M1∶57)器盖上祭祀柱顶部的虎图像,应是虎神图像。云南省楚雄彝族自治州双柏县发脿镇麦地冲的彝族支系罗罗人在春季期间过虎节。祭司“朵西”在土主庙中举行占卜仪式,从村中的青年男子中选出8个男子。8个男子通过画脸、文身,身披黑色毡子扎成的虎皮,装扮成老虎,跳八虎舞。八虎舞的舞姿包括老虎开路、老虎搭桥、老虎做窝、老虎抢亲、老虎亲嘴、老虎抱蛋、老虎种稻、猫舞等。舞蹈之后,举行虎扫邪、虎送祸祟的仪式。当地人认为,虎舞能确保人口发展、六畜兴旺、庄稼丰收、无灾无邪。(57)杨继林,申甫廉:《中国彝族虎文化》,昆明:云南人民出版社,1992年,第5~15页。云南省楚雄彝族自治州楚雄市树苴乡九街村委会依七么村遗留以祭母虎为主要内容的虎神祭祀节。虎神祭祀节,彝语称“罗嫫捏姿”,“罗嫫”即母虎,“捏姿”即迎接祖先神。节日中,舞者跳母虎舞,毕摩念诵祭祀经典。祭祀经典包括9节,即设置祭坛、开祭虎神、招请虎魂、迎接虎神、母虎护子、杀牲祭虎、点虎开光、虎兽欢歌、虎归土主。仪式具有祈祷以母虎为首的十二兽(生肖)神庇护彝人幸福安康的目的。(58)楚雄彝族自治州人民政府编,鲁成龙,罗有俊翻译:《母虎神祭辞·楚雄彝族口碑文献:彝、汉·前言》,昆明:云南民族出版社,2009年,第1~2页。从学者提供的影像资料看,扮演母虎神的彝族女子,通过在身上绘画虎纹和利用道具,塑造出充满野性美的母虎形象。双柏县彝族的老虎笙、豹子笙以及楚雄市依七么村彝族的跳母虎舞,与古西羌族及其后裔的崇虎信仰一脉相承。贮贝器(M1∶57)器盖上祭祀柱顶部的虎图像,可能是宇宙虎,也可能是母虎神,或是某种具有神性的虎神。

依七么村祭母虎仪式中的母虎神装扮者①双柏彝族在表演老虎笙中的老虎耙田②①②图像来源:楚雄彝族自治州人民政府编,鲁成龙,罗有俊翻译:《母虎神祭辞·楚雄彝族口碑文献:彝、汉》,昆明:云南民族出版社,2009年,开卷图录。笔者于2015年8月12日在双柏县法脿镇雨龙村委会李方村拍摄。

四、祭祀柱上的蛇图像与古西羌族及其后裔的蛇崇拜

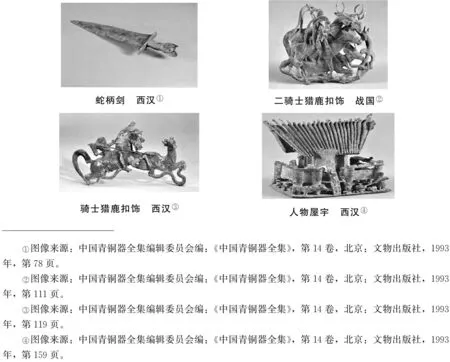

蟠蛇立虎祭祀柱上所蟠之蛇,可能是何种神灵的象征?滇青铜器中出现了不少蛇的图像。如西汉时期的蛇柄铜剑,以蛇头为剑柄,蛇怒目圆睁,张开巨口,露出蛇牙。(59)中国青铜器全集编辑委员会编:《中国青铜器全集》,第14卷,北京:文物出版社,1993年,第78页。蛇具有攻击迅速的特点,毒蛇还含有致命的毒液。艺术家创造蛇柄,应是借蛇的上述特点,表达蛇柄铜剑为杀人利器、所向披靡的意义。在某些扣饰上,蛇以扣饰底座的形象出现。蛇有时与其他动物搏斗。战国二骑士猎鹿扣饰中,蛇咬住一头鹿的尾巴;(60)中国青铜器全集编辑委员会编:《中国青铜器全集》,第14卷,北京:文物出版社,1993年,第119页。骑士猎鹿扣饰中的蛇正在攻击鹿的前腿。(61)中国青铜器全集编辑委员会编:《中国青铜器全集》,第14卷,北京:文物出版社,1993年,第119页。这些蛇图像或许具有某种象征意义,或许仅仅作为装饰符号,但都不是仪式中的祭祀对象。有学者指出,M6∶22人物屋宇模型器保留较为完整的“陈(神)涂”神道以雷纹作底纹,雕刻着一蛇口衔一鱼蜿蜒上行的图像,具有十分明显的宗教意义。“此雕蛇可谓神蛇,经此神梯随云雷升腾,象征性宗教意义十分明显。”(62)易学钟:《石寨山三件人物屋宇雕像考释》,《考古学报》1991年第1期。神蛇究竟象征何物,有待进一步研究。

蛇柄剑 西汉①二骑士猎鹿扣饰 战国②骑士猎鹿扣饰 西汉③人物屋宇 西汉④①②③④图像来源:中国青铜器全集编辑委员会编:《中国青铜器全集》,第14卷,北京:文物出版社,1993年,第78页。图像来源:中国青铜器全集编辑委员会编:《中国青铜器全集》,第14卷,北京:文物出版社,1993年,第111页。图像来源:中国青铜器全集编辑委员会编:《中国青铜器全集》,第14卷,北京:文物出版社,1993年,第119页。图像来源:中国青铜器全集编辑委员会编:《中国青铜器全集》,第14卷,北京:文物出版社,1993年,第159页。

《南诏图传》中有两条背黑腹白的毒蛇,尾部相交,颈部相缠,左边的蛇昂首而立, 蛇口紧闭;右边的蛇头部后仰,张开巨口。二蛇似在缠斗,左蛇似乎处于上风。二蛇交缠而成的耳形中,左边有一只金鱼,右边有一只金螺。《南诏图传·文字卷》对此图所作的说明是:“《记》云:西耳河者,西河如耳,即大海之耳也。主风声,扶桑影照其中,以种瑞木,遵行五常,乃压耳声也。二者,河神有金螺、金鱼也。金鱼白头,额上有轮。蒙毒蛇绕之,居之左右,分为二耳也。而祭奠之,谓息灾难也。”(63)李惠铨,王 军:《南诏图传·文字卷》,载杨仲录,张福三,张楠主编《南诏文化论》,昆明:云南人民出版社,第408~427页。此图反映了南诏时期乌蛮、白蛮等民族的蛇崇拜。

《南诏图传》所见二蛇相缠及金螺、金鱼图(64)图像来源:李霖灿:《南诏大理国新资料的综合研究》,台北故宫博物院印行,1982年,第139页。

蛇是彝族普遍崇拜的灵物。姚安彝族支系罗罗颇的蛇崇拜观念较为复杂,从传承至今的丧葬祭辞看,至少包含以下维度。1.人死化蛇。祭辞说:“呈龙样的你,呈蛇样的你,变成龙形走,化作蛇样去。”(65)楚雄彝族自治州人民政府编,罗文高,王志刚译:《丧葬祭辞·姚安彝族口碑文献:彝、汉》,昆明:云南民族出版社,2009年,第309页。2.蛇是充满智慧的灵物。祭辞说:“乌蛇不长耳,能闻天上事,……”(66)楚雄彝族自治州人民政府编,罗文高,王志刚译:《丧葬祭辞·姚安彝族口碑文献:彝、汉》,昆明:云南民族出版社,2009年,第224页。3.蛇交是噩兆。祭辞说:“噜显自何物?噜显自蛇类,噜显自野藤,七月见巨蛇,九月见蛇交,不知是何噜?运柩抬杠噜。”(67)楚雄彝族自治州人民政府编,罗文高,王志刚译:《丧葬祭辞·姚安彝族口碑文献:彝、汉》,昆明:云南民族出版社,2009年,第10页。4.蛇掌握不死的秘密。这一观念,体现在祭辞关于白蛇向佘姑嫫求亲和巨蟒掌握不死药的神话中。(68)楚雄彝族自治州人民政府编,罗文高,王志刚译:《丧葬祭辞·姚安彝族口碑文献:彝、汉》,昆明:云南民族出版社,2009年,第284页、第88页。纳西族有灵魂变蛇的观念和“从蛇到祖先”的观念。(69)杨福泉:《东巴教通论》,北京:中华书局,2012年,第216~224页。

古滇国蟠蛇立虎祭祀柱上缠绕的蛇,应不是一般的蛇,而是蛇中之蟒。冯汉骥指出,贮贝器(M12∶26)器盖上的祭祀柱上,也蟠有二蛇,柱脚所盘巨蛇正在吞噬一人,被吞噬的人仅有胸和头还露在外面。“此当为铸于柱上者,生蛇似绝不能如此。”(70)冯汉骥:《云南晋宁石寨山出土铜器研究——若干主要人物活动图像试释》,《考古》1963年第6期。楚雄姚安彝族呗玛在丧葬仪式中诵唱的祭辞,述及不死药神话。神话述及,远古时代,阿哥身患麻风病后,妻子只好与他分家,将他送到高山山腰处的池塘边。池塘边“长着不死药,淌着不亡水”。(71)楚雄彝族自治州人民政府编,罗文高,王志刚译:《丧葬祭辞·姚安彝族口碑文献:彝、汉》,昆明:云南民族出版社,2009年,第88页。祭辞这样说:

阿哥麻风人,镰刀磨锋利,山腰池塘边,布下捕蟒扣,捕蟒维生计,食蟒肉度日。阿哥麻风人,本欲捕公蟒,却捕获母蟒。公蟒哀求道:“蟒肉随意享,蟒尾你勿食,蟒骨你勿食。”阿哥麻风人,食尽母蟒肉。悲恸的公蟒,山腰池塘边,采来不死药,汲取不亡水,母蟒骨尾上,敷抹不死药,喷洒不亡水,母蟒即复活。公蟒引母蟒,引领母蟒走,缓缓地离去。(72)楚雄彝族自治州人民政府编,罗文高,王志刚译:《丧葬祭辞·姚安彝族口碑文献:彝、汉》,昆明:云南民族出版社,2009年,第88页。

阿哥麻风人从中获取不死药的秘密,踏上返乡路,开启了救死扶伤的英雄之旅。后来,因儿女好奇,不听阿哥麻风人的叮嘱,打开装不死药和不亡水的柜子,不死药和不亡水为太阳和月亮所窃取。(73)楚雄彝族自治州人民政府编,罗文高,王志刚译:《丧葬祭辞·姚安彝族口碑文献:彝、汉》,昆明:云南民族出版社,2009年,第88页。姚安彝族丧葬祭辞中的不死药神话,将巨蟒视为掌握不死药的神蟒,在诸神谱系中地位极高。姚安彝族称巨蟒为“叻”,与一般的蛇相区别。《山海经·海外西经》记载,巫贤国的人右手握一条青蛇,左手握一条红蛇,地点在巫师们上下于天的登葆山。(74)袁 珂:《山海经全译》,北京:北京联合出版公司,2016年,第170页。青蛇和红蛇与不死药有关。《山海经·海内西经》记载,开明兽的北边有可以用来炼制不死药的不死树。(75)袁 珂:《山海经全译》,北京:北京联合出版公司,2016年,第206页。开明兽即人虎合体的陆吾。开明兽之东的巫彭等巫师,夹着天神窫窳之尸,拿不死药,想要救活窫窳。窫窳是蛇身人面。(76)袁 珂:《山海经全译》,北京:北京联合出版公司,2016年,第206页。

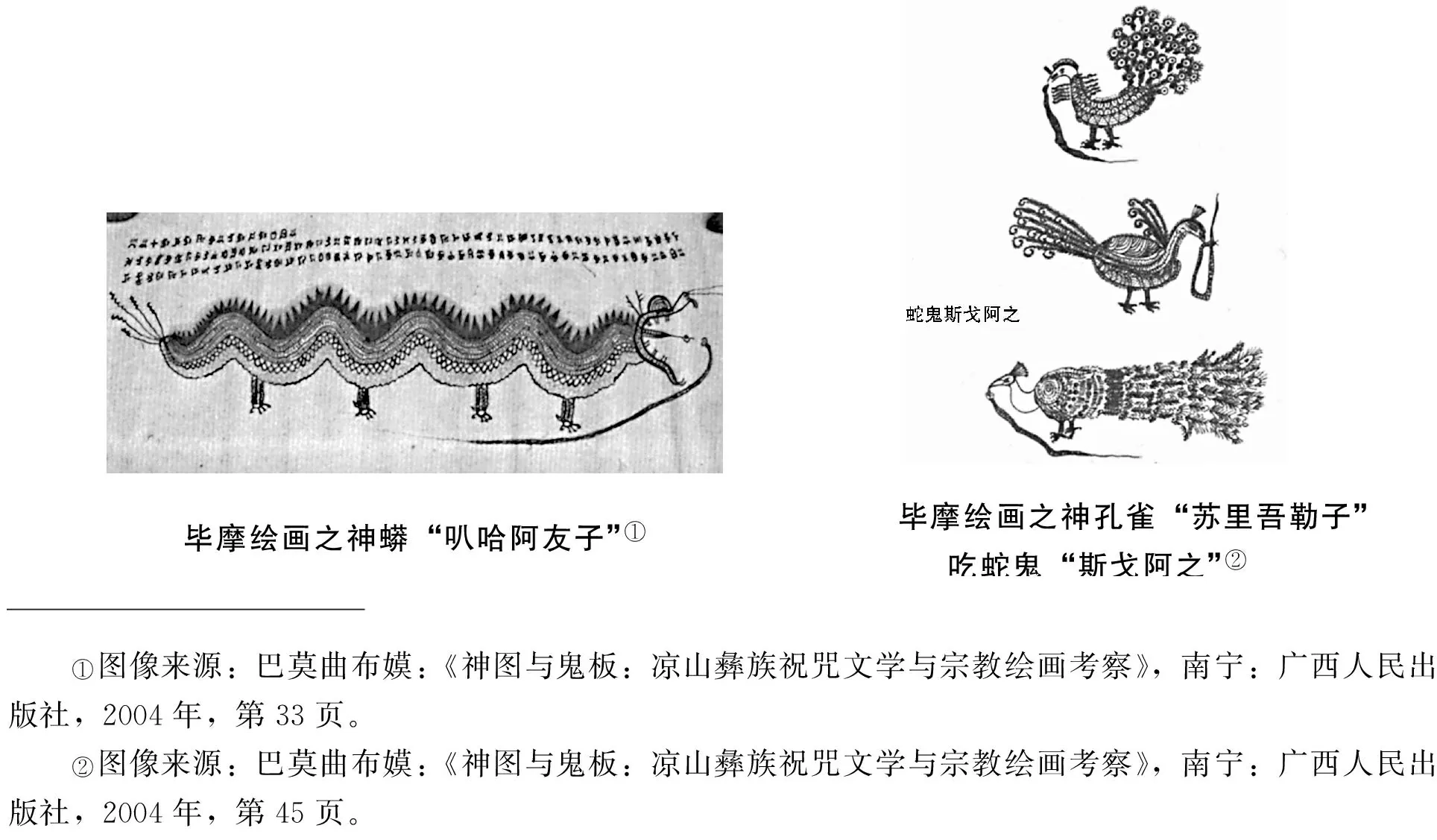

在凉山彝族神话中,有一条名为“叭哈阿友子”的神蟒。据研究,“叭哈阿友子”原本生活在大海中,后来为支格阿鲁所降服,成为支格阿鲁的助手。“叭哈阿友子”的神职是“寻癞吞癞”“寻癞吞邪”,它能驱除传染性极强的麻风病。(77)巴莫曲布嫫:《神图与鬼板:凉山彝族祝咒文学与宗教绘画考察》,南宁:广西人民出版社,2004年,第45页。据姚安县左门乡彝族呗玛鲁德金讲述,鲁家由四川凉山迁徙而来。(78)笔者于2016年12月7~12日在姚安县左门乡干海子村的田野调查材料。姚安彝族丧葬祭辞中的阿哥麻风病人,因罹患麻风病而离家出走,巧遇不死药。凉山彝族神话中的“叭哈阿友子”和姚安彝族丧葬祭辞中掌握不死药的巨蟒之间,似有联系。值得一提的是,古滇国青铜器中有大量的孔雀图像。在贮贝器(M12∶26)上,甚至有人类以蛇饲孔雀的图像。“虎之前立一孔雀,一女子坐于其前持一蛇以饲之。将虎与孔雀置于此,其意义不明,或者系一种威武豪华的表示。”(79)冯汉骥:《云南晋宁石寨山出土铜器研究——若干主要人物活动图像试释》,《考古》1963年第6期。凉山彝族毕摩绘画中,神孔雀“苏里吾勒子”与神蟒“叭哈阿友子”都是支格阿鲁治麻风病时的助手。“苏里吾勒子”是蛇鬼的天敌,能吃蛇鬼“斯戈阿之”;“叭哈阿友子”擅吃蛇鬼,并能吞食一切“初”鬼。(80)巴莫曲布嫫:《神图与鬼板:凉山彝族祝咒文学与宗教绘画考察》,南宁:广西人民出版社,2004年,第38页。贮贝器(M12∶26)上女子以蛇饲孔雀的图像,或许与驱病神话有关。

毕摩绘画之神蟒“叭哈阿友子”①毕摩绘画之神孔雀“苏里吾勒子”吃蛇鬼“斯戈阿之”②①②图像来源:巴莫曲布嫫:《神图与鬼板:凉山彝族祝咒文学与宗教绘画考察》,南宁:广西人民出版社,2004年,第33页。图像来源:巴莫曲布嫫:《神图与鬼板:凉山彝族祝咒文学与宗教绘画考察》,南宁:广西人民出版社,2004年,第45页。

结 语

古滇文明是中华文明的组成部分。古滇国主体民族属于无文字民族。他们只好将文化记忆铸造在青铜器上。无文字民族的知识传承链是很脆弱的。因无法在当时的汉文典籍中找到确切、丰富的资料,古滇国青铜器铸造的知识体系,特别是那些具有象征意义的知识体系的解释,只能依赖于推测。这一推测过程,需要综合使用青铜器图像、多民族语言文字史料以及多民族的民族志调查资料,辨析青铜器图像相关符号在文明基因链中的位置。古滇国蟠蛇立虎祭祀柱,可能与古西羌族及其后裔的通天信仰、虎崇拜、蛇崇拜有密切联系。铜柱柱体是否象征昆仑山或昆仑山上的天柱?柱顶所立之虎是陆吾(开明兽),还是庇护无弋爰剑的神虎?抑或是宇宙虎、母虎神、天虎?再或是综合了多种象征意义的超级符号?巨蟒是否是与不死药、疾病治疗有关的神灵?陆吾(开明兽)的虎状形象、昆仑山与通天信仰的关联、昆仑山与不死药信仰的关联等,似乎都将推测导向关于陆吾立于象征天柱的铜柱之上、与不死药相关的神蛇蟠于铜柱之上的仪式场域。楚雄彝族自治州姚安县彝族支系罗罗颇中同时遗留以“天梯”或通天树为核心象征符号的祭天文化、以宇宙虎为核心象征符号的虎崇拜以及以不死药为核心叙事单元的巨蟒崇拜,为推测古滇国蟠蛇立虎铜柱的象征意义提供了另一种可能。古西羌族及其后裔的通天信仰、虎崇拜和蛇崇拜为推测古滇国蟠蛇立虎祭祀柱的象征意义提供了广阔的语境。古西羌族及其后裔的文明基因在不同历史时期呈现出不同的象征意涵,但关键符号却展现出显著的历史延续性。古滇国蟠蛇立虎祭祀柱相关符号的历史延续性,是中华文明历史延续性的一个侧面。中华文明历史延续性的研究,通常需要综合考古资料以及多民族的文献资料、田野调查资料,展开互释。