教育政策的精神分析:何以必要,如何可能

2023-02-16钟程

钟程

(香港中文大学教育行政与政策学系,香港 999077)

20世纪80年代以来,政策科学和政策社会学成为教育政策研究的主流传统,并受到国内学者的广泛关注。在近十年间,国外教育政策研究在主流传统之外还兴起了一条采用德勒兹(Gilles Deleuze)和瓜塔里(Pierre-Félix Guattari)、德·塞托(Michel de Certeau)、德里达(Jacques Derrida)和拉康(Jacques Lacan)等思想家理论的研究孤儿线。[1]在这条孤儿线上的研究表现出强烈的后结构主义旨趣。它们既不执着于提出有效的政策方案,也不关心政策话语背后的权力运作;它们致力于“质疑主流话语对教育政策的构想、发展和呈现”和“动摇理性主义者对教育政策服务于经济社会的限制”[2]。其中,基于拉康派精神分析理论的教育政策研究(以下称为“教育政策精神分析”)以最具“破坏力”“颠覆性”和“违反直觉”而著称。[3]

不同于政策科学和政策社会学紧紧“跟随政策”[4]并承诺更好的解决措施,教育政策精神分析拒绝“良好社会”或“恰当的教育”等概念,[5]主张直面教育政策的本体论层次,从教育政策的本身(Sache)出发阐明政策的运作,[6]进而揭示新自由主义教育政策的虚假承诺和对政策行动者主体性的塑造与控制。[7][8]教育政策精神分析为教师、家长和学生等边缘性政策目标对象提供了穿越新自由主义教育政策幻象和参与批判性对话的舞台,使他们能够根据自己的境况和欲望来重新自我定位并采取行动。[9][10]

一、学理背景:批判教育政策研究的自我反思

拉康派精神分析理论介入教育政策研究并非是一种学术刻奇,而是批判教育政策研究在后结构主义思潮下重新思考“什么是政治”和“什么是批判”后给出的理论与行动方案。教育政策精神分析的学理背景可概括为:批判教育政策研究对政治概念的再追问和对既有批判传统的再批判。

(一)对政治概念的再追问

自政策研究诞生之日起,政治概念就已嵌入其中。或更确切地说,正是对政治概念的发现使得政策研究成为可能。在政策科学传统中,以政策制定为代表的政治事务被视作政府或政党等组织所独有的活动;学校、家庭和其他社会组织、机构以及教育等社会实践被视为是非政治的。[11]政府等组织对政治的合法特权建立在理性权威上。相应地,包括教育政策在内的公共政策也被视为工具理性的产物。

政策科学对政治的理解实际上偏离了其创始人拉斯韦尔(Harold Lasswell)的理念。拉斯韦尔认为,政治是关于谁得到了什么,什么时候得到和如何得到的问题,是围绕有限资源展开的权力争斗,具有公共性。[12]在此意义上,教育政策社会学重启了拉斯韦尔的政治概念。例如,泰勒·桑德拉(Taylor Sandra)和法扎尔·里兹维(Fazal Rizvi)等学者在参与澳大利亚弱势学校分类系统的构建时发现,开发评估学校的弱势指数看似是一个技术理性的过程,实际上却牵涉什么样的收入、住房和教育水平以及种族的人可以获得福利等政治问题。[13]个人、政府、社会组织、体制与制度之间的价值两难、矛盾、权衡、协商与协调贯穿整个政策过程。福柯(Michel Foucault)的权力话语理论则进一步将政治与政策合二为一:政治(政策)被理解为建构主体性和权力关系的话语,[14]政治成为政策的本质属性。

然而,教育政策社会学并未完全摆脱对政策的工具理性假设。最直接的证据是,政策社会学研究希望提出更好的方案来解决教育问题。相应地,政治的本体论运作,即政策的话语运作也走向了对“更多、更高、更好”[15]的教育的承诺。政治成为美好教育或通向美好教育的过程的代名词。[16]教育政策也由此成为某种政治乌托邦的砖石。在这一乌托邦式的政策空间中,异质的价值理念转变为同质的文化霸权,无序的政策实践转变为有序的意识形态。[17]针对这一状况,以泰勒·韦伯(Taylor Webb)和古尔森·卡莱沃(Gulson Kalervo)为代表的学者提醒到,必须从本体论层面挑战教育政策社会学传统中被视为理所当然的政治概念,不断追问教育政策是否及能否达成承诺。[18]

(二)对批判传统的再批判

在批判社会学视角下,教育政策摆脱了客观性的桎梏,被重新理解为对价值的操作性陈述和权威性分配。[19]教育政策的研究方法论也从“实证主义模式”转向“批判解释模式”[20],研究视域转向“议论-批判”[21]。

以教育政策社会学为代表的“批判传统”表现为三个方面。首先,对教育政策是什么的批判。强调直面教育是备受争议的实践这一本质,否定政策的价值无涉,将教育政策视为权力关系运作的场所和产物。[22]其次,对压迫性社会实践的批判。[23]主张批判研究应以改变世界为己任,对被压迫者群体进行政治赋权;揭露并挑战教育政策中的意识形态、文化霸权和审查制度等支配性和剥削性的要素;[24]同时,提供替代性的理论或实践方案来消除普遍存在的不平等和压迫。[25]最后,对研究者立场的批判。主张研究者应维护“道德秩序中正义、平等和个人自由”[26]等价值并确保其不被侵犯。

批判研究的批判旨趣注定它会把批判的武器对准自身。近十多年来,国外政策研究者们开始反思以上传统。首先,对教育政策是什么的再批判。一般认为,教育政策社会学的突出贡献即否定了政策的工具理性,还原政策的复杂性。[27]但如前述,政策社会学并未完全摆脱工具理性,而是陷入一个悖论:一方面主张直面教育政策的复杂性,另一方面却因提出解决方案而再次简化了政策现实与实践。在这一悖论中,教育政策社会学终结了自身的批判立场。可是,若要消除悖论就会面对一个更棘手的问题:除了是工具,教育政策还能是什么呢?[28]

其次,对批判研究任务的再批判。深受法兰克福学派影响,教育政策社会学者一直把提出解决措施视为目标。但在现实中,研究提出的措施或方案总是受限于既定的社会情境和教育问题,其所承诺的解放或是姗姗来迟,或是从未实现。[29]史蒂芬·鲍尔(Stephen Ball)反思到,救赎社会学(Redemptive sociology)的错误即在于未能正视教育的不可能性和拥抱失败的必然性。[30]那么,除了寻找解决措施外,批判政策研究还能做什么?如果不寻求替代方案,研究要如何应对教育问题和政策的结构性支配?[31]

最后,对批判研究者立场的再批判。当批判性政策社会学以教育世界的救赎和希望自居时,批判研究已在不经意间为教育施加了新的压迫。政策分析者往往带着自身的价值偏好和精英思维,带着对自由、正义、平等、公平等价值“未经反思”的理解进入教育政策研究领域。[32]这样一来,政策研究者和他们批判的教育政策一样,主动疏远了教师、学生等政策主体,忽视了主体异质性的价值理解与需求,从而也就与真正的问题相分离。批判教育学的老问题,“如何让被压迫者发出自己的声音”[33]悬而未决。

二、核心理论视角:教育政策精神分析的批判立场

批判教育政策研究在对自身的反思中提出四个问题:第一,如何从本体论层面理解政治?第二,教育政策除了是工具以外,还能是什么?第三,若批判不是为了寻找替代方案,还能为什么?第四,批判性研究者如何在不制造新压迫的情况下帮助弱势群体?由于“缺乏一种批判形式来发现‘教育的另一面’”[34],在既有研究框架下回应以上问题是困难的。教育政策精神分析提供了揭示“另一面”的理论视角。[35]

(一)政治不可能

政策科学与政策社会学对政治的工具性理解源于一个共同的本体论假设,即政治是可能的。在可能性视域下,政治成为一个将在的、确定的对象,比如某种特定形态的、被广泛认可的政策目标、价值理念、教育制度和实践等。结合政治与政策,教育政策社会学进一步揭示了政治可能性的运作机制:政治在政策话语的运作中成为各式各样的关于良好教育的想象。然而,也正是在这一结合中,教育政策社会学混淆了政治的本体(Ontic)与本体论(Ontological),将政治在本体层面的可能性与工具性误认为政治的本体论层次。

教育政策精神分析严格区分政治的本体与本体论,并提出与主流传统截然相反的观点——“政治不可能”[36]。理解“政治不可能”需要回到拉康关于象征域(Symbolique)和真实域(Real)的论述。拉康认为,个体学会语言后将进入象征域,与大他者(Big other)相遇。象征域是由象征符或者说语言和意指过程所结构的,而大他者则是象征秩序或者说符号秩序本身。[37]通过语言,大他者结构化和秩序化了生活世界,将“存在”(Being/Ontological)符号化为“是”(being/Ontic)。[38]在此,教育政策即象征域中的符号或语言结构,而政治则处于大他者的位置上。政治通过教育政策的话语将其“存在”转变为“是”。教育政策传达着政治的“本体论欲望”[39]。然而,政治是“差异的无限游戏”[40],是一个异质的领域。语言却具有总体性,语言所传达之物也只能是整体的、确定的对象。[41]政策话语在符号化和表征化政治时总是受到政治的过剩意义的干扰。[42]

拉康进一步指出,大他者,或者说符号秩序,是围绕真实域建构的。由于真实域对象征化的抵制,它始终是缺场的。[43]但这并不意味真实域“不在”。拉康认为,真实域是一种“缺场的在场”,它的在场因无法被捕捉而缺场。[44]不过,象征域仍能侵入真实域。这一侵入不是一种符号化,而是一种切割或挖空;通过侵入,象征域在真实域中留下各式各样的空洞,并将这些空洞纳入自身。[45]而政治就是这些空洞,或者用拉克劳(Ernesto Laclau)的术语,政治是空的能指(Empty signifier)。[46]教育政策虽然能够暂时填补政治的空洞,但它永远不可能是政治。进言之,整体性地把握、理解和抵达政治是不可能的。

(二)政策非工具

教育政策精神分析对本体与本体论的区分同样被用于理解政策。精神分析视角下教育政策的运作存在第一时刻与第二时刻。[47]在政策精神分析看来,政策科学和政策社会学主要探讨第二时刻,即教育政策的本体层次,关涉政策是什么的问题。在第二时刻中,教育政策是寻求改变的工具,是政策制定者为回应特定的教育问题而制定和实施的具有特定目标的“决策”“提案”“措施”或“项目”。[48]教育政策凭借话语运作来定义和创造主体、主体性、权力关系以及政策现实。[49][50]是以,第二时刻又被称为工具性时刻。

教育政策精神分析关注政策的第一时刻(也被称为非工具性时刻),主要回答什么是政策之所是的问题,对应教育政策的本体论层次。在精神分析视角下,教育政策的本体论层次服务于政治的本体论运作。这不是说教育政策本体论等同于政治本体论。如前述,政治在本体论层次具有不可能性,处于象征域中的教育政策无法表述真实域中的政治。但拉康也指出,语言是覆盖在真实域之上的符号之网;在真实域的表面,语言铭刻了象征域。是以,虽然正眼看去真实域是一片模糊,但斜目而视却可以看到真实域的形体。[51]这一形体的一面是教育政策的本体论,一面是政治的本体论。教育政策的本体论运作实质上就是象征域对真实域的侵入。在第一时刻,教育政策通过本体论运作来缝合政治的空洞。具体来说,即教育政策构建并认证了一个亟待改变的“现实”并提出教育的理想状态。在以一己之身填补空洞的过程中,教育政策的本体论运作勾勒出政治的本体论姿态。

通过提出“政策非工具”,教育政策的精神分析超越政策的文本和话语,澄明政策的非工具性时刻,使得分析政策本身成为可能。回到“教育政策除了是工具外,还能是什么”的问题,“政策非工具”似乎回避了正面回答。但这一回避正是教育政策精神分析对“政治不可能”的贯彻。因为政治不可能,政策的本体论运作得以摆脱单一的工具性叙事,从而进入开放的、纯粹异质的空间。回避是对政策话语和政策现实之临时性、不定性、涌现性和生成性的保真。[52][53]凭借“政策非工具”这一斜目而视似的回答,教育政策精神分析接下了教育政策社会学半途而废的志业——直面教育政策的复杂性。[54][55]

(三)批判治疗化

基于“政治不可能”和“政策非工具”,教育政策的精神分析拒绝传统批判政策研究引以为豪的使命,即针对教育和社会存在的问题,根据“正确”“良好”等价值理念,提出更好的替代方案。那么,这是否意味着教育政策精神分析是一种自我放弃的悲观主义?答案是否定的。相反,拉康指出,不要屈服于欲望。[56]在精神分析语境中,政策主体的欲望由教育政策的幻象(Fantasy)所构建。政策幻象是在第一时刻被教育政策指认为现实的困境与理想,而欲望则是真实域超出象征域的过剩意义,是理想减去困境,未来减去现状,价值减去事实后的剩余物。[57]教育政策精神分析强调对政策幻象进行批判分析。但其批判使命不止于此。精神分析认为,更重要的是让“分析者”(Analysand)①在拉康派精神分析中,精神分析师被称为analyst,学界多译作分析家或分析师。接受精神分析的人被称为analysand。由于精神分析是双方共同参与的分析过程,因此analysand多被译为分析者,强调主动性。本文统一将analyst翻译为分析师,analysand则为分析者。通过分析达成自我解放。[58]这一过程被称作“治疗”(Treatment) 。

在精神分析视角下,“治疗”的目的并不是为了治愈,而是为了帮助分析者道出真理。拉康并没有说明真理是什么,因为真理与真实域类似,对于每个主体而言是独一无二的,具有不可能性。[59]拉康认为,语言是真理的维度,分析师(Analyst)的任务是帮助分析者从他自身的语言中说出真理,领悟他自身作为主体的存在。[60]也就是说,真理不是分析师的所有物,而是来自分析者。治疗必须是分析者的自我治疗。在教育政策精神分析中,研究者不再承担法官的角色去评判政策话语(即政策制定者的话语),而是作为书记员,记录和见证真理的浮现。[61]教育政策的精神分析师不提供解决方案,而是帮助政策目标对象来认识其所处的困境,在自我批判中消除对政策幻象的依赖,从而成为欲望的主人,也即自己的主人。

“治疗”以自我批判的形式,将批判和解放的任务交回到政策主体的手中。“治疗”的过程是批判性的自我分析过程,是主体认识到自己的症状并将自己从对大他者的幻象中解放出来的过程。如此,“治疗”克服了传统批判研究替代方案简化政策复杂性和受制于时空情境的缺点,转而追求“真实生活的运作”(Real-life operation)[62],让分析者的解放和政策现实的运作同时展开。

三、解释政策的话语:教育政策精神分析的方法

通过揭示教育政策的本体论层次,教育政策精神分析提出新的研究问题:教育政策建构了怎样的幻象?如何来分析政策幻象?拉康认为,语言(Language)是“穿越基本幻象”[63]亦即开展治疗的唯一媒介。[64]在1969年至1970年的研讨班上,拉康讨论了话语(Discourse)①拉康使用“话语”这个概念时,是为了强调“语言”超个人的性质,即语言的主体间性。参阅:EVANS D. An introductory dictionary of Lacanian psychoanalysis [M]. Routledge, 2006: 83.的结构和运作机制。[65]和福柯一样,拉康也强调话语的权力。不同点在于,福柯的话语是一种纯粹的权力话语,具有总体性和排他性。福柯式话语分析是为了识别教育政策中占有霸权地位的主导性话语。拉康的话语则是一种分析话语,仅在分析情境中构建分析师与分析者之间的权力关系(Analytic discourse) ,[66]使分析师暂时性地扮演大他者,促使分析者的能指滑动。因此,不同于福柯强调对话语进行分析,拉康强调解释话语。如他说,“解释”不是带有既定价值系统的解码,而是从字面意义上来阅读政策的话语,将其中的歧义返还给分析者。[67]

(一)教育政策精神分析的话语结构

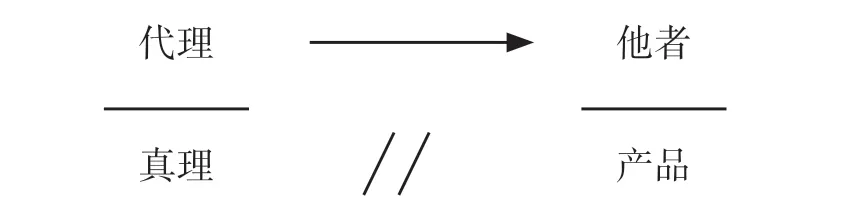

在精神分析视角下,话语是一种社会联结,具有主体间性。重要的不是主体说了什么,而是主体在关系结构中的什么位置上进行言说。是以,解释话语首先要识别主体的位置。在话语结构中,拉康指认了代理、他者、真理和产品四个位置。如图1所示:[68]

图1 教育政策精神分析的话语结构

在话语结构中,代理和他者处于上位的、显性的、可观察的位置,真理和产品则居于下位的、隐性的、被压抑的位置。其中,代理代表具有主导性的位置,扮演着启动话语结构运作的角色。拉康使用代理而非主体(Subject)一词有着特别的考量。在拉康看来,并不存在真实说话的主体,主体只是一种言说的效果。[69]主体总是言语着大他者的语言。真理则处于代理之下,是代理说话的本体论基础。从这一意义上说,作为代理动因的真理才是拉康话语结构的起点。他者是代理言说的对象,接收着来自代理的信息。产品是他者接收信息并采取行动后的效果。代理与他者之间的箭头既标志着信息的流向,也暗示着“不可能性”。代理无法完全言说真理,因此也就无法将真理完全传达给他者。产品与真理之间的“//”指产品之于真理的无能。简单来说,经代理传达,又经他者加工后的产品,无法与真理吻合。代理也就无法从他者那里获得关于自身的真理。

拉康认为有四个能指能够占据以上位置,分别是主人能指(S1),知识(S2),分裂主体($)和剩余享乐(a)。[70]其中,主人能指是任何本身就是目的的东西,能够让其他能指自动地指涉它。知识处于大他者的领域,是由众多能指构成的“能指宝库”。知识决定了话语的意义效果,但它本身并不能产生意义。只有当主人能指“插入”能指宝库并聚拢其他能指时,知识才开始具有意义。例如在新自由主义教育政策中,市场就是主人能指,而其他如“公平”“自由”“效率”“教育的成果”等能指都属于知识,并指向“市场”。[71]分裂主体是主体的无意识,是言说的主体。剩余享乐不是主体欲望的对象,而是欲望的原因,是真实域中不可能象征化的欲望。处于真实域的剩余享乐是分裂主体无法企及之物,分裂主体只能够重复地、不断地去追求剩余享乐。

根据四个能指占据位置的不同,拉康提出了主人话语(The Master's Discourse)、大学话语(The University's Discourse)、歇斯底里者话语(The Hysteric's Discourse)和分析师话语(The Analyst's Discourse)四种话语图式。如图2所示。[72]

图2 教育政策精神分析的四种话语图式

(二)案例:新自由主义教育政策的话语解释

本文结合英国教育政策精神分析学者马修·克拉克(Matthew Clarke)对新自由主义教育政策话语的“解释”对拉康的四大话语进行说明,如图3所示。[73]

图3 精神分析视角下新自由主义教育政策的话语解释

首先,主人话语意味着治理。在新自由主义语境中,市场被视为通向理想教育的唯一路径。只有借助市场,平等、民主、高效、优质的教育才有可能。教育政策围绕市场被建构起来。被市场这一主人能指所掩盖却又支撑是市场的,是关于竞争的真理。从政府组织、教育结构到教师、学生和家长都必须在竞争和淘汰中维持自身,确证自身的价值。然而,市场并不总是能够统整全部的教育目的。如个体对审美的渴望就是与竞争并行的价值。但在市场话语中,只有当审美能够提升个体的市场竞争力时,它才是有意义的。如此,诸如审美等未被收编的教育目的被排除在学校教育之外。

其次,大学话语意味着教育,是主人话语的支持者。在新自由主义教育的大学话语中,专家知识占据着代理者的位置,以中立的姿态出现。但大学话语揭示了支撑着知识并被知识所掩盖的却是市场这一主人能指。也就是说,新自由主义的专家知识是服务于市场的。大学话语负责收编剩余享乐,界定优质的教育目的和教育方法,魅惑着主体以市场想要的方式(标准化测试、问责、选择、监察等)不断去追寻市场想要他(她)追寻之物。在这一过程中,专家知识不仅没有启蒙和解放主体,反而生产出了自拘性地驯服于市场化教育的主体。

再次,歇斯底里者话语意味着抗拒,是政策主体对新自由主义教育的怀疑、批评和抵抗。歇斯底里者话语将新自由主义教育放在被审视和被询问的他者位置上。歇斯底里的主体质问着新自由主义教育缘何失败?然而,支撑着歇斯底里主体的却是在主人话语中被拒认的剩余享乐。这意味着,歇斯底里主体的批判是偏离真正问题的。新自由主义教育体制也就不会真正回应批评,而是通过生产更多的知识(教育政策)来提供新的承诺。如此,教育政策的失败反而成为新自由主义持续介入教育改革的依据,歇斯底里者的抗拒也成为对新自由主义教育的认同和巩固。

最后,分析师话语意味着变革。和歇斯底里者话语一样,分析师话语也是对主人话语和大学话语的挑战。不同点在于,分析师话语将被否认的剩余享乐放在代理的位置,把歇斯底里的主体放在他者的位置。分析师扮演剩余享乐,向歇斯底里者发出追问:“你想从我这里获得什么?”由于剩余享乐在本质上是歇斯底里主体的大他者,是主体的无意识,因此这一过程实际上是歇斯底里者自我追问的过程,即不断询问:“大他者想要从我这里获得什么?”在追问中,歇斯底里者将建构起一个全新的主人能指。尽管这个新的主人能指可能仍与新自由主义教育价值息息相关,但它却是带有主体个人特征的欲望。相较于旧的主人能指,新的主人能指更符合主体异质性的欲望。

需要说明的是,拉康的四种话语结构存在形式上的转换关系。如图2所示,主人能指(S1)、知识(S2)、分裂主体($)和剩余享乐(a)按顺时针的次序排布在每个话语结构中。在保持次序不变的情况下,随着代理位置的逆时针旋转,将依次得到主人话语、大学话语、分析师话语和歇斯底里者话语。然而,这种转换关系并不是一种线性的时间关系。四种结构不存在发展状态的优劣之分,也不是相互离散的矛盾关系。对于拉康而言,四种话语是同时进行的,它们处于同一个拓扑结构中。如图2所示,主人话语与分析师话语互为颠倒,大学话语和歇斯底里者话语互为翻转。由此,由主人话语和大学话语构成的“权力话语”和由分析师话语及歇斯底里者话语构成的“批判话语”互为表里,是彼此连续的对立和转化。

综上,通过考察政策的主人话语和大学话语,拉康式政策话语解释揭示了教育政策幻象凸显和隐藏的意识形态与文化霸权。在对政策的解释中,教育政策精神分析又借助歇斯底里者话语和分析师话语帮助读者(政策的目标对象)穿越意识形态幻象,根据自己的处境来发现更符合自身的政策期待,进而采取面向个人真实教育生活的政策行动。

四、对教育政策精神分析的评价

揭露和批判教育政策对个人存在境况的偏向和扭曲,是批判教育政策研究的“人类旨趣”[74]。实现这一旨趣需要直面教育政策的复杂性。以教育政策社会学为代表的批判研究传统虽然揭示了政策过程的复杂面貌,却在提出解决问题的过程中重新简化了政策现实与行动,不自觉地为政策目标对象的境况施加了新的结构性扭曲。基于拉康派精神分析理论,教育政策精神分析以违反直觉和颠覆常识的理论视角,从政治和教育政策的本体论运作入手,揭示了理想教育的不可能性和教育政策的非工具性,将关注点转向教育政策幻象,并将“治疗”(批判和解放)的使命从研究者手中交还给政策的目标对象。教育政策精神分析认为,政策制定者和研究者的教育承诺只会在一次次失败中对政策目标对象造成新的压迫。批判和解放必须是异质性的,且只能由每个作为政策目标对象的个体自己来完成。

基于对政治(政策)本体论的独特见解,教育政策精神分析提出新的理论核心问题和批判使命,即如何认识和穿越教育政策构建的基本幻象?然而,不同于政策科学和政策社会学两大主流研究传统,教育政策精神分析尚未形成完整的理论体系和专业的学术共同体,也没有专门的研究刊物。拉康学术语言的艰深晦涩也在客观上加大了精神分析理论进入教育政策研究的难度。作为一个尚未成熟的政策研究领域,教育政策精神分析在理论构建和实践应用上仍存在诸多问题。

首先,精神分析理论之于教育政策研究的适切性问题。自弗洛伊德(Sigmund Freud)以来,精神分析的理论与临床实践多来自对个人或家庭的咨询。相比之下,教育政策研究所关注的则是社会和教育问题。那么,聚焦个人学或家庭学的精神分析何以指导教育政策研究这一公共学领域?事实上,精神分析是从关注主体的社会状况发展起来的。尽管如此,当精神分析理论进入教育政策研究时仍有陷入“心理还原论”的风险。精神分析学的创始人弗洛伊德就把社会科学视为应用心理学,主张将社会主观化为病人,将社会文化现象当作心理现象去解释。[75]所幸的是,拉康在早期研究中就非常强调社会和个人之间的互动关系。拉康指出,个人与个人之间的关系性紧张在任何社会中都起着根本性的作用。[76]和大部分社会学家一样,拉康派精神分析学者们也强调主体间性,以社会纽带(关系)为研究单位。对此,莫瓦赫迪(Siamak Movahedi)评论道,精神分析理论有着和社会建构主义类似的旨趣,即关注社会事实是如何在社会情境中建构起来的。[77]由此,拉康为精神分析进入教育政策研究等社会科学研究做好了铺垫。

其次,精神分析理论与教育政策研究之间的对话问题。就目前的研究看,精神分析的关键概念,如“欲望主体”“无意识”“幻象”“否认”“意识形态的崇高客体”“拓扑自反”等从不同角度为教育政策研究带来新的视角和见解。有学者提醒到,对待精神分析理论,重要的不是去评价它,而是去创造性地和整合性地使用它。[78]然而,目前教育政策精神分析多局限于精神分析理论向教育政策研究的移植。精神分析理论与政策研究之间如何进行理论对话,进行怎样的理论对话,对话的边界为何等问题仍需进一步探讨。

最后,教育政策精神分析研究中“分析师”与“分析者”的角色张力问题。在精神分析中,分析师和分析者是进行分析活动的主体。分析师负责解释分析者的话语,分析者负责自我批判并达成自我解放。这一研究机制在政策分析中却面临困境。在政策分析中,尽管研究者可以借助主人话语和大学话语结构来揭示政策意识形态,但却无法帮助分析者完成自我解放。原因在于,作为政策目标对象的分析者并不在场。如此,研究者就必须同时扮演分析师和分析者两个角色。且不论这是否符合精神分析的规范,就精神分析对异质性个体的自我解放的追求而言,研究者所展示的只能是他自己的解放路径。如此,教育政策精神分析研究对读者提出了较高的要求。读者在阅读研究文本的过程中,需要在作为分析师的研究者、作为分析者的研究者和作为分析者的读者自己三个角色之间穿梭,力图避免研究者的自我解放成为魅惑自身的新幻象。