杭州市临安昌北山区2010—2020年“三生”用地演变分析

2023-02-12隋铭豪肖胜和

隋铭豪, 肖胜和

(浙江农林大学 风景园林与建筑学院, 杭州 311300)

土地资源作为最基本的自然资源,是人们赖以生存和发展的物质基础[1],也为地区的经济发展和人类生活所需提供基本资料。在2019年第三届全球土地计划开放科学大会上,确立了“面向人与自然的土地系统转变”研究讨论的新主题。随着中国人口总数的不断增加,城镇化水平的不断提高,生产和生活所占据的土地越来越多。面对有限的土地资源,如何合理开发、提高利用效率,成为当前人地协调发展的研究重点。

中国作为一个多山的国家,山地面积广阔。山区作为生态环境脆弱区,也多是经济发展滞后区。为发展山区经济、提高山区居民的生活水平,过去一段时期各地对山区的开发力度较大,开发方式比较单一,导致土地退化、植被覆盖减少等生态失衡问题频发,可利用的土地资源快速消耗且越来越少[2],土地利用矛盾冲突不断,大片土地“撂荒”闲置[3],原本平衡稳定的生态空间被破坏,致使部分地区出现了生态退化的现象,并由此引发的一系列灾害。问题严重的地区已威胁到区域内人的生命财产安全,对当地居民的生产生活产生不良影响,致使生产、生活、生态(“三生”)之间的严重失调。随着党的十八大将生态文明建设上升到国家战略,中央城市工作会议对统筹“三生”空间提出新的要求,因此,亟须科学地调节山区“三生”之间的关系,探索基于当地地域条件、“三生”良性互动的可持续协调发展之路。

国内学者在用地演变的研究前期受当时客观条件和技术的影响,更多侧重于土地的现状调查、土地利用的制图等方面[4],为满足建设发展的需要而展开研究,忽视对资源的合理利用、人口的需求等研究,使得在经济快速发展的阶段,人地矛盾不断累积叠加。随着3S(GIS、RS、GPS)等遥感影像技术的完善、多学科的交叉,使国内学者逐渐意识到缓解人地矛盾、实现可持续发展的重要性。张红旗等[5]、刘继来等[6]、陈龙等[7]从“三生”的角度对用地进行了区别,将“三生”与土地利用演变相结合。从研究尺度来看,主要分为国家[8]、省域[9]、市域[10]、区县[11]和乡村[12]5个层面;从研究侧重点来看,多集中于“三生”用地的分类[5-6,13]、“三生”用地的时空动态变化研究[14-15]、“三生”用地变化驱动分析[16-17]、“三生”空间的转型优化[18-19]等方面。但国外对于“三生”空间并没有直接的概念定义和表征成果,更多集中于土地系统科学与可持续发展[20-21]、土地功能类型划分[22]、土地冲突调和优化[23]、土地利用动态监测[24-25]等方面,尤其是土地利用及用地空间优化等方面值得我们借鉴。Dunk等将土地利用冲突分为“噪音污染”“视觉障碍”“健康危害”“自然保护”“保护过去”和“改变社区”等6种不同类型[26]。这些土地冲突产生的原因不仅仅是资源的不合理分布,更多时候是由市场变动和政府政策造成的土地利用变化引起的[27-28]。但在梳理过程中发现,这些研究多以省市范围、城市群等宏观视角为主,多聚焦于人类活动频繁且经济发展较好的热点城市、西北生态敏感脆弱的交错区和大江湖泊沿岸流域等地区,研究范围较大,虽然有少部分研究针对乡村的“三生”用地优化,但多是平原型乡村和极具特色的传统村落,对发展较为落后的山区乡镇“三生”用地研究较少。

基于此,本文以中小尺度的杭州市临安西北部昌北山区为研究对象,依据土地利用转移矩阵、单一土地利用动态度、土地利用程度综合指数、土地利用结构信息熵等统计分析方法,测度、分析昌北山区10年间的“三生”用地演变特征,以期为未来昌北山区的国土空间规划和土地合理利用提供发展方向和参考。

1 研究区概况

研究区位于浙江省杭州市临安区西北部,地处东经118°52′至119°08′、北纬30°07′至30°22′之间,包括行政区划内的岛石镇和龙岗镇,由杭徽高速、G330国道、02省道贯穿而过,华浪线更成为连接昌北与昌西的交通纽带。研究区西部与安徽省绩溪县家朋乡、荆州乡接壤,东部紧邻临安区昌化镇,北部与安徽省宁国市南极乡和胡乐镇连接,南部与河桥镇和清凉峰镇相邻,土地面积402.1 km2,涉及的行政村共40个(图1)。

图1 研究区区位图

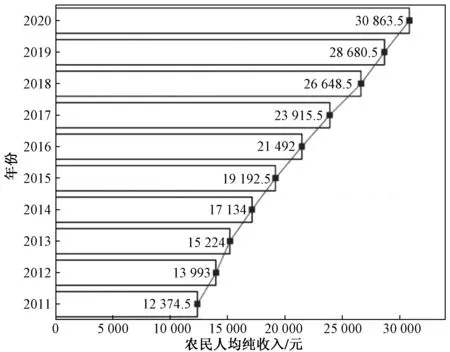

截至2020年末,临安昌北山区常住人口约47 600人,其中农业人口达到45 738人,农业人口的比例占到总人口的96.1%。2020年规模以上企业33家,其中岛石镇2家,龙岗镇31家。农民人均纯收入达到30 863.5元,与2011年的12 374.5元相比,增长了149.4%,呈现稳步增长的趋势(图2)。

图2 2011—2020年昌北山区农民人均纯收入

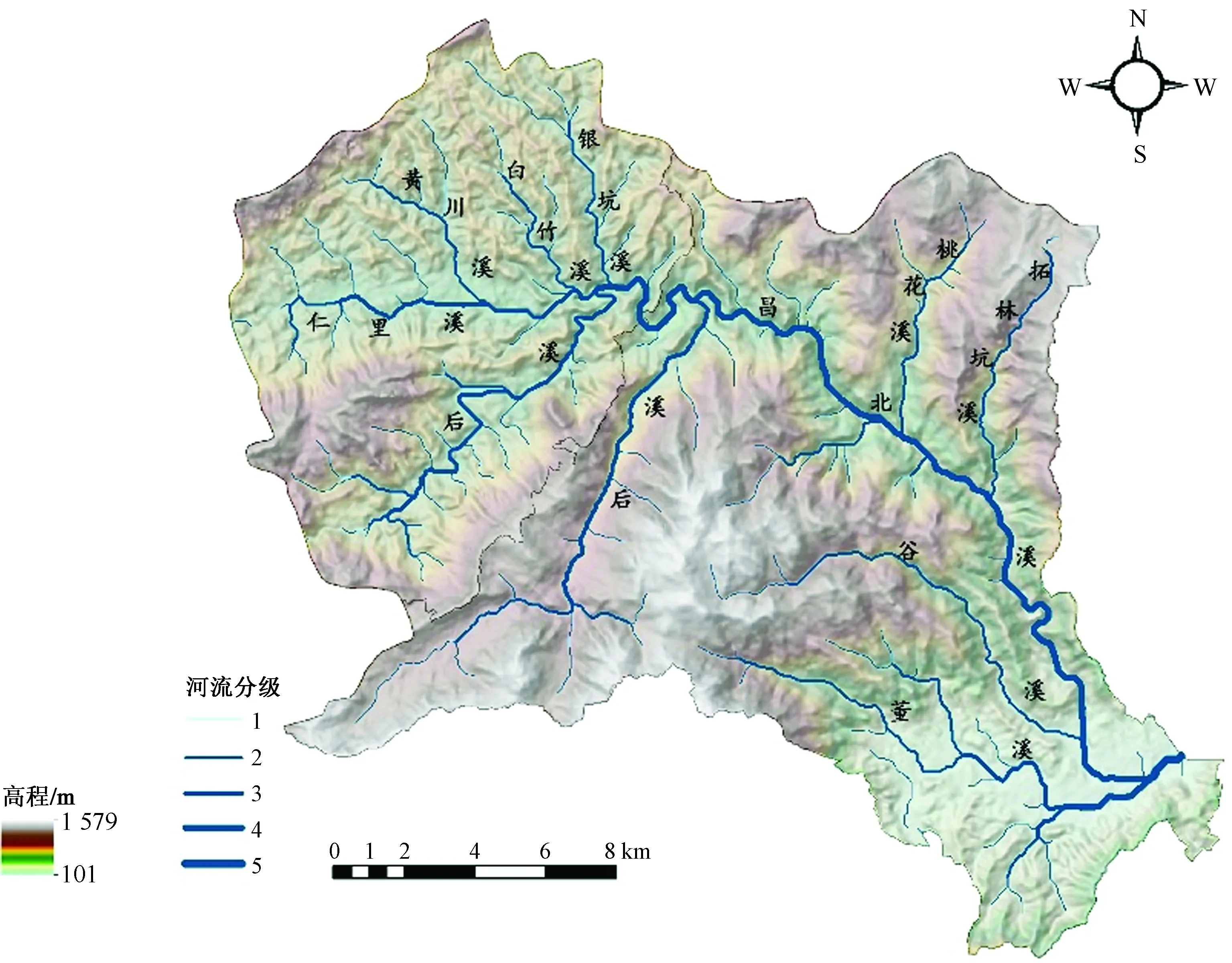

研究区属天目山系,地貌以山地为主,平均海拔在500 m以上,地形起伏较大,落差悬殊,盆地与山地交错分布,最高处落差达到1 500 m以上,地势总体呈现西北高东南低的态势,南北两侧群山起伏。且地处昌北溪上游流域,河网密布,北部银坑溪、黄川溪、仁里溪等河流支流较多,顺势而下,穿岩而过,形成坡陡谷深的中山-峡谷地貌自然景观(图3)。

图3 昌北山区河流分布

2019年夏季第9号台风“利奇马”带来的强降雨导致昌北山区发生严重地质灾害,山洪、泥石流等山体滑坡导致大面积道路损坏、房屋倒塌(图4),涉及岛石镇和龙岗镇共24个村落,受灾群众约40 000多人,紧急搬迁585户,严重阻碍了昌北地区的整体发展。这些生态难民的出现不仅仅是由台风持续降雨造成的,更是与当地过度经营和粗放式发展有关。昌北地区农业历史悠久,山核桃种植有近千年的历史,是临安山核桃的主要产区之一;但大面积的山核桃林造成了原生林的破坏,且粗放的林地经营管理模式和大量农药化肥的使用,导致山地部分地表裸露,土壤稳定性降低,鸡血石、萤石等矿产资源的开采,山体松动。这些生态问题导致最终的生态失衡,造成严重水土流失。

图4 2019年“利奇马”台风对昌北地区造成的生态灾害

2 数据来源及研究方法

2.1 数据来源

本文研究跨度为2010—2020年。基于数据的科学性、真实性和可获得性,30 m分辨率的土地利用监测数据来源于中科院资源环境科学与数据中心数据平台构建的全国土地利用数据集,该数据是基于美国陆地卫星Landsat TM/ETM和Landsat8遥感影像结合人工目视解译生成的,包括耕地、林地、草地等6个一级土地利用类型和水田、旱地、有林地、高覆盖度草地、水库坑塘等25个二级土地利用类型;地形数据来自地理空间数据云的DEM数字高程提取,空间分辨率为30 m;相关社会经济数据主要来源于《临安区统计年鉴》、龙岗镇和岛石镇政府工作报告等。

2.2 “三生”用地的识别与划分

土地作为一个多功能的综合体,因其利用方式的不同,在使用时会展现出多样化的功能,根据研究重点的不同划分类型也多有不同。鉴于本文的研究对象是山地区域,山区乡村分布较多,乡村的土地利用功能相对来说比较单一,为使“三生”用地在以后的规划过程中易于操作,故参考陈龙等[7]的研究成果,以土地的主导功能类型作为“三生”用地的划分原则,其中土地的主导功能类型的判定则以行为主体的主观用地意图为主要依据,建立山地生态修复区“三生”用地的分类体系(表1)。

表1 山地“三生”用地的分类体系

2.3 研究方法

2.3.1 土地利用转移矩阵

“三生”用地的变化是自然演化和人工干预综合作用的结果,通过分析用地的时空演变可以为寻找变化驱动因子提供清晰的方向。土地利用转移矩阵是马尔可夫模型(Markov Model)在土地研究中的利用,是一种定量表示土地利用转换的二维矩阵,可以全面而具体地描述同一个地区的不同时间土地利用的变换状况和结构特征[29-30],是分析土地利用变化的基础,其矩阵表达式为[31]

(1)

式中:S代表土地面积;n代表土地利用类型的种类数;i和j分别表示研究时间范围内起止时期的土地利用类型。

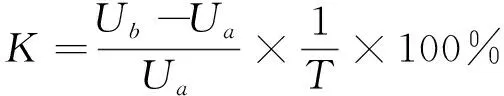

2.3.2 单一土地利用动态度

随着经济的发展、城市的扩张,不同时期土地利用发生不同的变化。本文引入单一土地利用动态度模型分析一段时间范围内该地区不同种类土地的数量变化情况和变化速度,其计算公式[32]为

(2)

式中:K表示某一单一土地类型在研究时间内的土地利用动态度,即该土地类型的年变化率;Ua表示该土地类型在研究时段初期的面积数量;Ub则表示该土地利用类型在研究时段末期的面积数量;T表示该研究的时段周期,以年为计算单位。当K值>0时,表示该土地类型在研究时段内面积呈增多状态;当K值<0时,表示该用地类型在时段内缩减状态。

2.3.3 土地利用程度综合指数

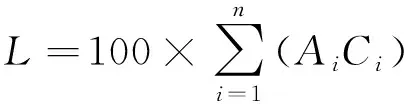

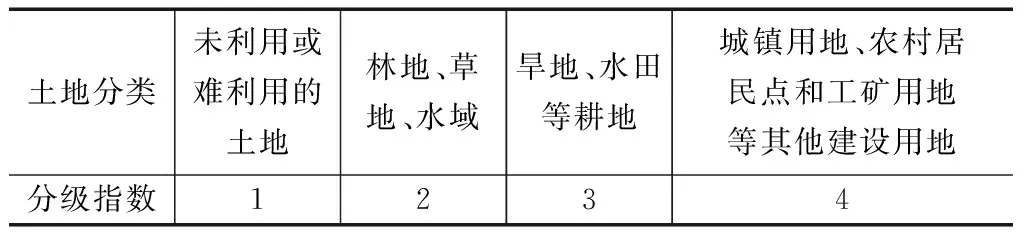

本文同时引入土地利用程度综合指数模型,通过对该地区土地利用程度的计算,分析该地区人类活动对土地生态系统的作用强度[33]。其表达式为

(3)

式中:L为该地区的土地利用程度综合指数,且L∈[100,400];Ai为指研究区内第i种土地利用类型的分级指数,通过参考相关文献[34-35],将分级指数划分为4个等级(表2);Ci是指第i类土地类型在研究区中所占的比重。

表2 不同土地利用类型的分级指数

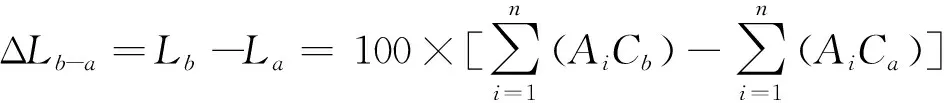

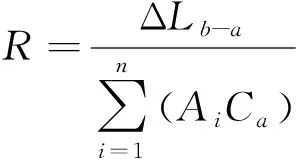

根据土地利用程度综合指数可以计算出不同年份之间的指数变化量ΔLb-a及变化率R,即

(4)

(5)

式中:ΔLb-a表示不同年份之间的指数变化量;Lb、La分别表示研究时段末期和研究时段前期的土地利用类型的分级指数;R表示不同年份之间的指数变化率。当指数变化量ΔLb-a或指数变化率R大于0时,则表示该研究区的土地利用正处于发展的阶段,当小于0时,则表示该地区土地用处于衰退或者用地调整阶段[33,36]。

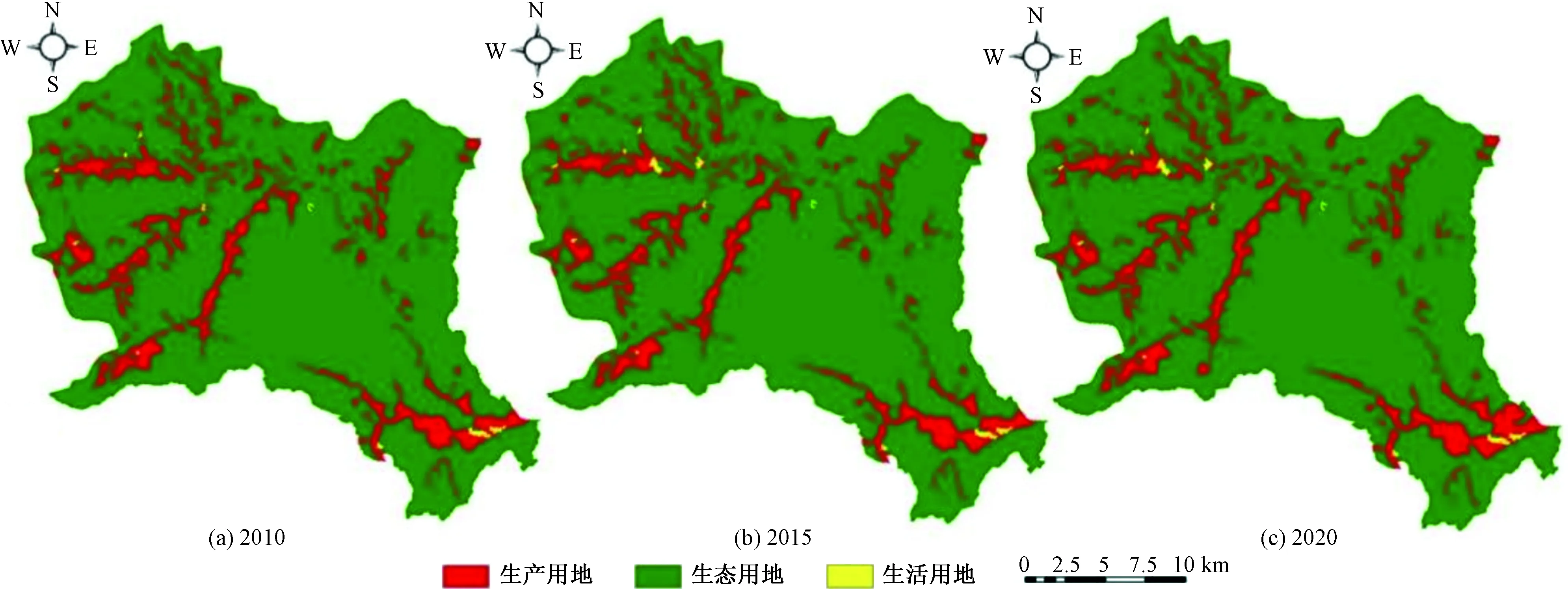

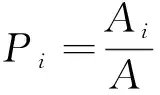

图5 2010、2015、2020年昌北山区“三生”用地的空间分布

2.3.4 土地利用结构信息熵及均衡度

土地在利用发展的过程因自然演变和人为干扰,在时空上处于动态变化,在利用结构和土地功能方面表现出有序性的特征,而这种土地利用的有序程度可以用信息熵来描述和刻画。信息熵的计算式[37-38]为

(6)

式中:H即为研究区土地利用结构的信息熵,单位为Nat,如果信息熵H越大,则该地区土地利用的内部结构无序状态越严重,反之亦然;n为该地区的土地利用类型;Pi表示不同类型的土地占研究区土地总面积的比重,即

(7)

式中:Ai表示第i种土地类型的面积;A为研究区土地总面积。通过计算发现,Pi具有归一性的特点,即P1+P2+P3+…+Pi=1。由于在计算实际土地利用的信息熵时,没有考虑土地实际职能数对其的影响,因此需要引入土地利用结构均衡度,来表示土地利用结构的均衡性,其表达式[39]为

(8)

式中,J为土地利用结构均衡度,J∈[0,1],当J越大时,表示该地区的土地利用结构均衡度越好,当J为0时,信息熵H也为0,说明该地区属于尚未开发利用的状态。

3 结果与分析

3.1 昌北山区“三生”用地变化状况

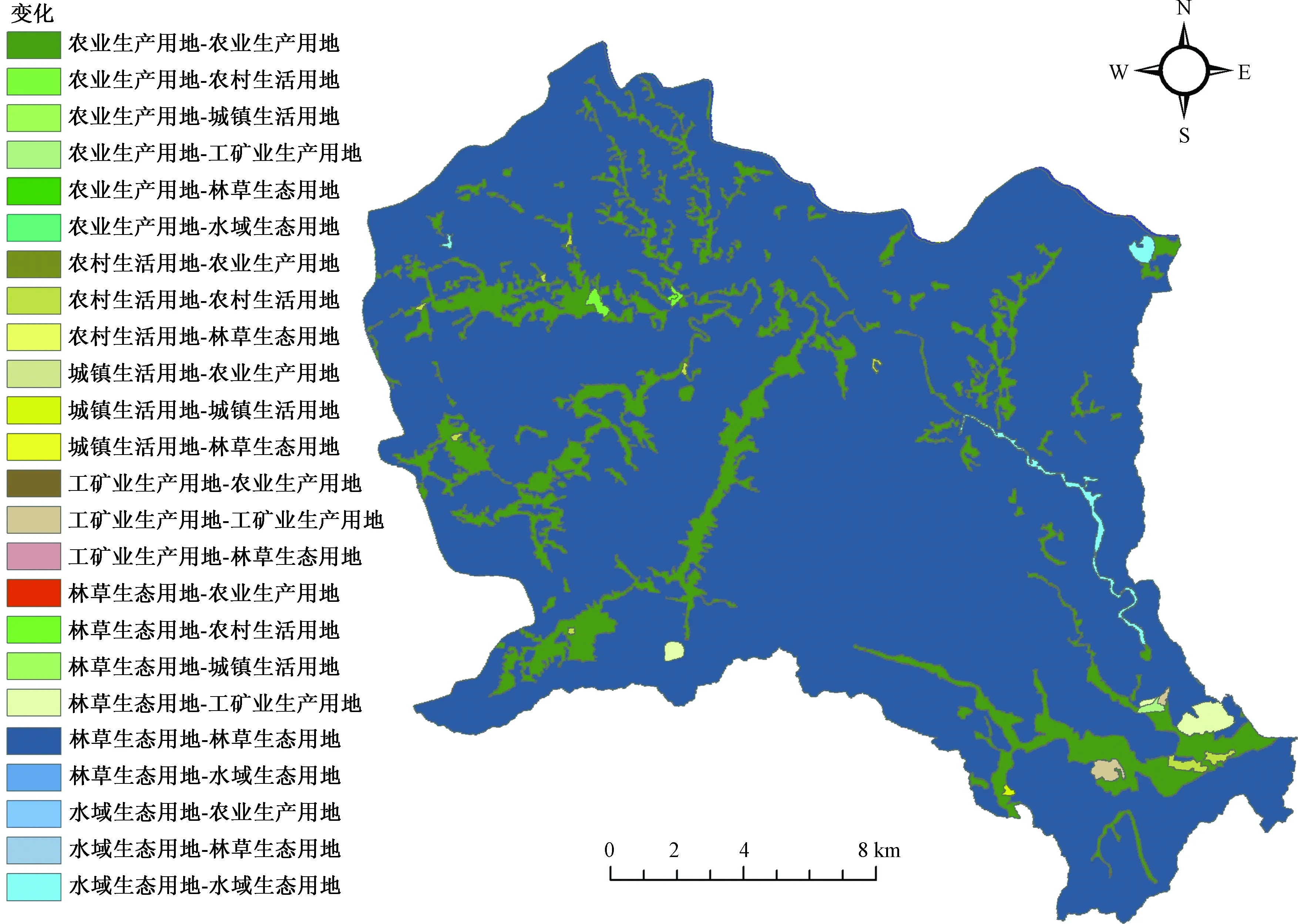

结合临安昌北山区2010、2015和2020年土地利用监测数据,运用ArcGIS 10.2软件对昌北山区的“三生”用地重分类,形成2010、2015和2020年的“三生”用地空间分布状况图(图5),并统计各类用地的面积变化(表3),直观反映出10年间“三生”用地的空间分布和变化情况。

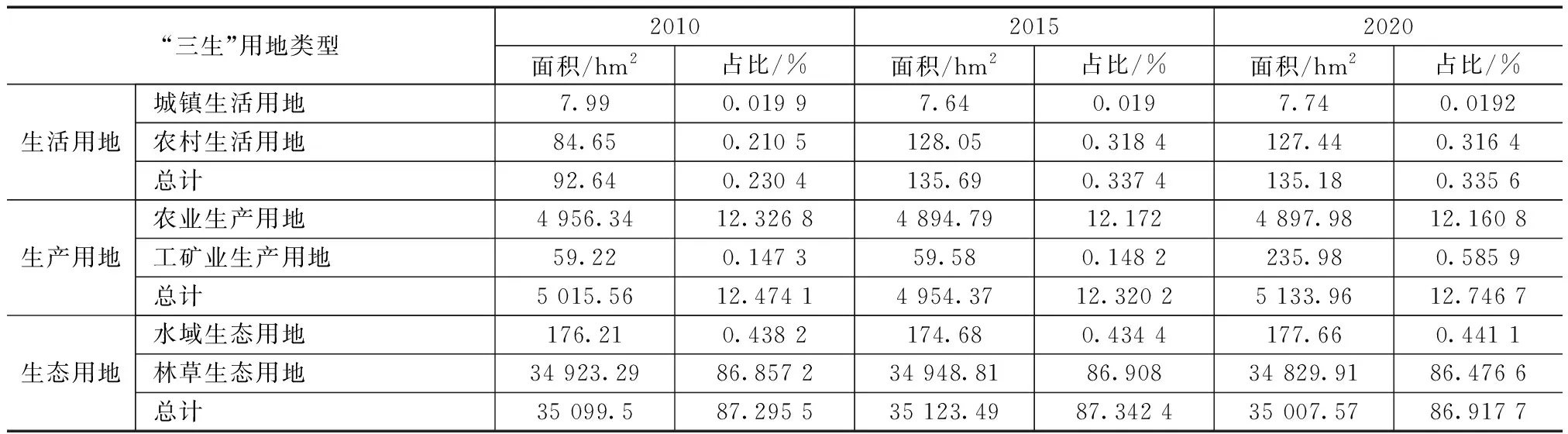

表3 2010、2015、2020年昌北山区“三生”用地面积

对一级指标而言,2010—2020年10年间生态用地作为基质景观,一直保持分布面积最广,所占的斑块面积最大,虽然至2020年呈现负增长的趋势,面积有所下降,但下降幅度较小,用地面积占比一直保持在87%左右,相对来说较为稳定。生产用地和生活用地所占空间较少:其中生活用地分布较为零散,多分布于交通干线交汇地带,2015年生活用地显著增多,面积由2010年的92.64 hm2增加至135.69 hm2,2010—2015年扩张速度明显增快,主要分布于东南部和西北部地势坡度较为平缓的盆地和河谷地区;生产用地面积变化呈V字形趋势,2010—2015年生产用地面积减少,自2015年后用地面积明显增加,但受复杂地形地貌和坡度的限制,空间上主要成呈条带状分布,中部区域(1 000 m以上的中山区)生产用地分布较少,仅有零星分布。

从二级指标看,农村生活用地在2010—2015年时段的增长变化较大,面积共增加43.05 hm2,且农村居民点的分布面积大于城镇生活区;工矿业生产用地在2015—2020年面积从原本的59.58 hm2扩张到235.98 hm2,但农业生产用地面积远大于工矿业的面积,工矿业生产空间比重小,农业生产比重大,生产结构相对单一;水域生态用地面积在2015年以前虽有萎缩,但后又小幅度回升;林草生态用地十年间虽面积减少,但依然占据较大比重。

3.2 昌北山区“三生”用地变化状况

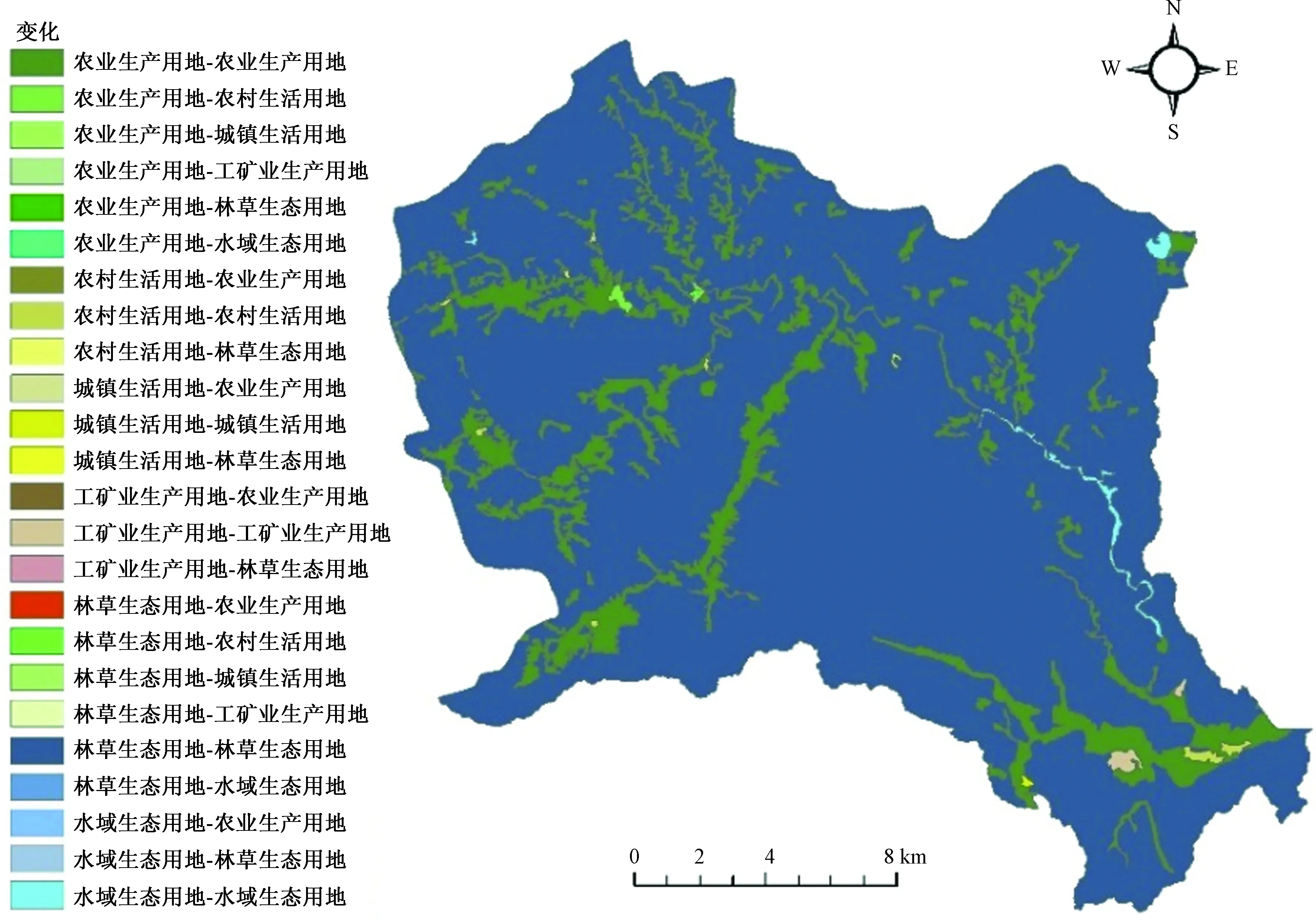

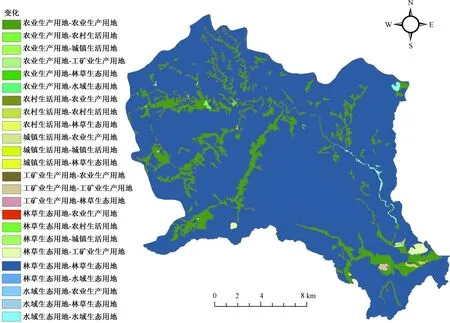

10年间“三生”用地类型除了在面积数量上的变化外,还存在着不同土地利用类型间的转移[40]。运用ArcGIS 10.2软件将研究区2010、2015和2020年的土地利用现状图进行空间叠加,相交分析(图6~图8),并根据初始数据,将研究区间划分为2010—2015年和2015—2020年两个时间段,在Excel中建立数据透视表,生成临安昌北山区“三生”用地类型转移矩阵(表4~表6)。

图6 2010—2020年昌北山区“三生”用地变化

图7 2010—2015年昌北山区“三生”用地变化

图8 2015—2020年昌北山区“三生”用地变化

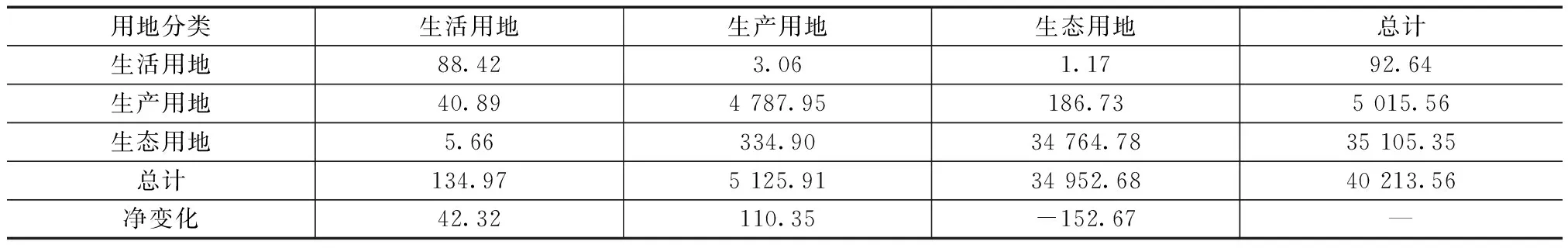

表4 2010—2020年昌北山区“三生”用地面积转移矩阵单位:hm2

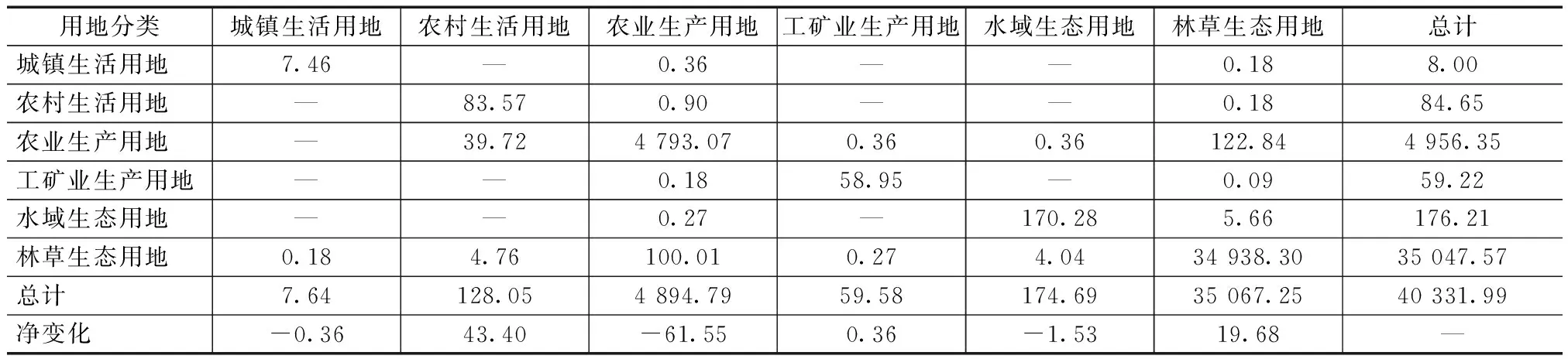

表5 2010—2015年昌北山区二类“三生”用地转移矩阵 单位:hm2

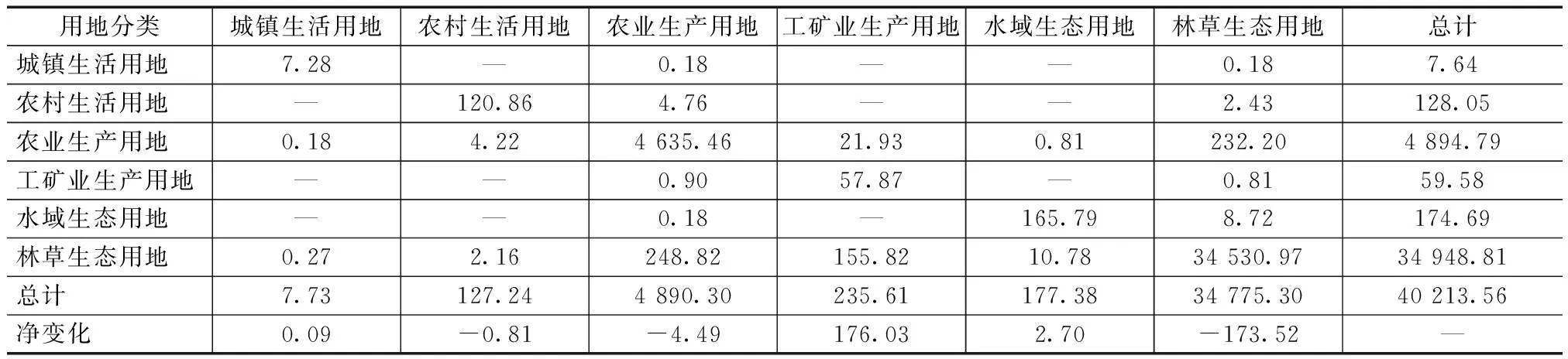

表6 2015—2020年昌北山区二类“三生”用地转移矩阵 单位:hm2

由表4和图6分析可知,2010—2020年10年间昌北山区“三生”用地共转移面积为572.41 hm2,占研究区土地总面积的1.42%,生态用地转入面积为187.89 hm2,向其他土地类型转移340.57 hm2,共减少了152.67 hm2,是土地转出量最多的类型,其中72.3%转化为生产用地,少部分转化为生活用地;生活用地和生产用地净变化分别为42.32 hm2和110.35 hm2,而生活用地主要由生产用地转化而来。

通过对比分析2010—2015年二类用地转移矩阵和用地变化图(表5和图7)发现,在这段时间内城镇生活用地、农业生产用地和水域生态用地的转出面积均大于转入面积,其净变化分别为-0.36、-61.55、-1.53 hm2,呈现缩减状态;从变化幅度来看,农业生产用地的变化最为剧烈,其次是农村生活用地,城镇生活用地、工矿业生产用地和水域生态用地相对较为稳定;新增的农村生活用地主要来自农业生产用地,小部分来自林草生态用地,这与表3土地利用占比变化中的农业生产用地占比下降幅度最大的特点一致。

从表6和图8可知,2015—2020年土地利用的变化主要集中在工矿业生产用地和林草生态用地之间,工矿业用地面积增加,净变化达到176.03 hm2,主要是由林草生态用地和农业生产用地转化而来,而林草生态用地的面积大幅减少,主要转化为农业生产用地和工矿业生产用地,部分农业生产用地转化为林草生态用地,转化面积为232.2 hm2;城镇生活用地和农村生活用地的变化幅度较小,较为稳定。

3.3 昌北山区“三生”用地动态度及土地利用程度综合指数分析

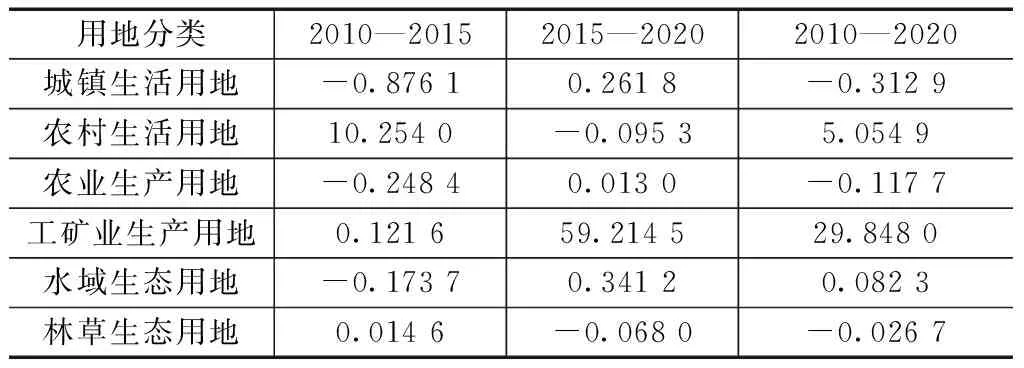

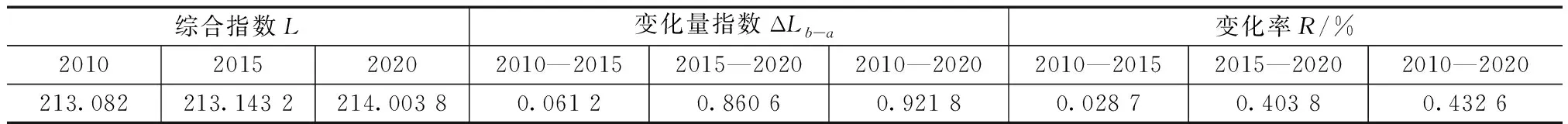

根据2010、2015和2020年昌北山区的土地利用数据,代入式(1)、式(2)、式(3)和式(4)中,分别计算昌北山区10年间“三生”用地的动态变化情况和土地利用程度综合指数,见表7和表8。

表7 10年间昌北山区各类用地的动态度变化 %

表8 10年间昌北山区“三生”用地程度综合指数

通过表7可知,2010—2020年10年间昌北山区的农村生活用地、工矿业生产用地和水域生态用地面积呈增加状态,其中工矿业生产用地增加最为明显,动态度达到29.848%,水域生态用地增长较小;城镇生活用地、农业生产用地和林草生态用地动态度为负增长,总体面积减少。分阶段来看,工矿业生产用地在2010—2015年和2015—2020年均呈现面积增长的趋势,其中2015—2020年动态度最大达到59.214 5%,远高于2010—2015年的0.121 6%,增长面积快速增加;城镇生活用地、农业生产用地和水域生产用地呈现出2010—2015年减少、2015—2020年增加的变化特征;农村生活用地和林草生态用地则表现出2010—2015年增加,2015—2020年面积减少的变化趋势。

通过表8发现,昌北山区2010、2015和2020年的土地利用程度综合指数分别为213.082、213.143 2和214.003 8,土地利用程度总体来看处于中等水平,且在10年间处于不断上升的趋势;10年间土地利用变化量指数ΔLb-a为0.921 8,变化率R为0.432 6%,总体变化差异较小,但具有明显的阶段变化特征:2010—2015年变化量指数ΔLb-a为0.061 2,变化率R仅有0.028 7%;但随着2017年后岛石镇和龙岗镇集镇范围的不断扩张、工业园区面积不断增加,导致部分分级指数为2的林草生态用地被分级指数为4的建设用地所取代,故此2015—2020年变化量指数ΔLb-a为0.860 6,变化率R仅有0.403 8%。综上分析,2010—2020年昌北山区土地利用正处于发展的阶段,2015年后发展速度明显快于2015年前,但总体发展较为缓慢。

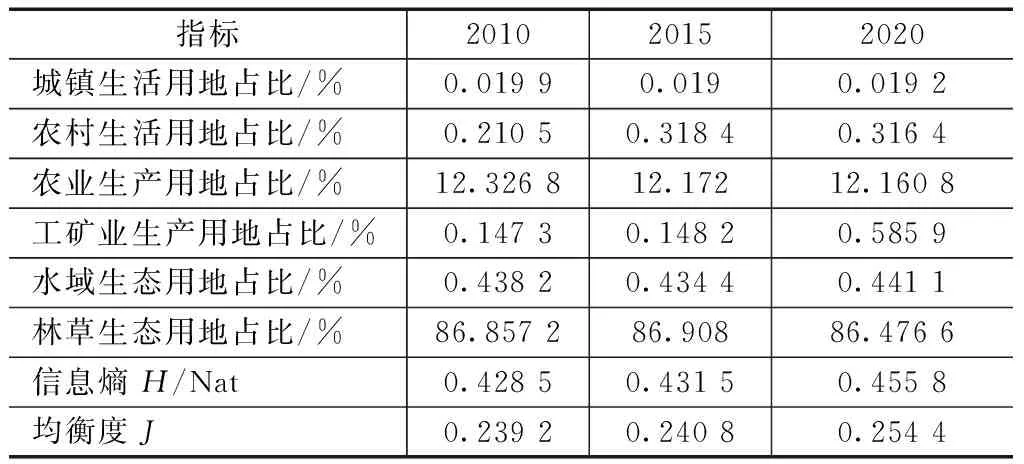

3.4 昌北山区“三生”用地结构信息熵及均衡度分析

通过对2010、2015和2020年土地利用结构的分析,并结合式(5)和式(7),分别计算出2010、2015和2020年昌北山区“三生”用地结构信息熵和均衡度,见表9。

从表9可知,昌北山区2010年的土地利用结构信息熵为0.428 5 Nat,信息熵最低,表明2010年土地利用的内部结构有序度较好,后10年间信息熵值逐年增高,2015年和2020年分别增加至0.431 5和0.455 8 Nat,内部有序程度逐渐降低;以2015年为中间分段点,2010—2015年信息熵增长了约0.003 Nat,而2015—2020年信息熵增长了约0.024 3 Nat,与2015年之前相比增长了约8倍,说明自2015年后,昌北山区社会经济方面所输入的负熵流明显增多,产业结构变化、建设用地增减、污染排放等人类活动对土地利用的影响明显增大。

表9 2010、2015和2020年昌北山区“三生”用地结构信息熵及均衡度

昌北山区10年间土地利用的均衡度与信息熵变化趋势一致,说明土地利用的均衡程度有所增强,但均衡度最高仅有0.254 4,说明昌北山区的土地利用的均衡性并不高,且10年间土地利用均衡度仅增长了0.015 2,增长微弱,表明土地利用结构变化较小。

4 结论与讨论

4.1 结论

1)2010—2020年昌北山区“三生”用地比例并不协调。研究区内生活用地面积最小,生活空间占国土空间的比例不高,分布零散,多集中于交通干线交汇地区;生产用地呈V字形变化趋势,受复杂地形和坡度的限制明显,空间上来看成呈条带状分布,且中部区域(1 000 m以上的中山区)生产用地分布较少,仅有零星分布;生态用地作为基质景观,分布面积最广,林草斑块面积最大,用地面积占比一直保持在87%左右,昌北山区仍有大面积土地资源可以开发利用。

2)总的来看,2010—2020年昌北山区“三生”用地共转移面积为572.41 hm2,其中生态用地共减少152.67 hm2,是土地转出量最多的类型,约72.3%的生态用地转化为生产用地,少部分转化为生活用地。分阶段来看,2010—2015年城镇生活用地、农业生产用地和水域生态用地的转出面积均大于转入面积,呈现缩减状态,其中农业生产用地的缩减变化最为剧烈,主要转化为林草生态用地和农村生活用地;在2015—2020年,林草生态用地的面积大幅减少,其中155.82 hm2转化为工矿业生产用地。

3)工矿业生产用地10年间的动态度最高,动态度达到29.848%,尤其是2015年后面积增长明显,共增加176.03 hm2,其次是农村生活用地动态度较高,其余用地类型面积增减幅度较少;10年间昌北山区土地利用程度总体来看处于中等水平,变化量指数ΔLb-a和变化率R均大于0,其中2015—2020年土地利用发展快于2010—2015年,但整体的增长变化率较小,说明该地区土地利用正处于缓慢发展阶段。

4)昌北山区10年间土地利用结构信息熵值不断增高,由2010年的0.428 5 Nat增长至2020年的0.455 8 Nat,表明10年内“三生”用地的内部结构有序程度逐渐降低;分阶段对比发现2015—2020年信息熵值相较于前5年出现成倍增长的态势,说明人类活动输入的负熵流明显增多。而“三生”用地结构均衡度仅有0.254 4,虽然10年间均衡度有所增加但仍处于较低水平,“三生”用地整体并不均衡。综合来看,昌北山区的“三生”用地内部结构向着无序状态发展。

4.2 讨论

从土地利用结构变化对比综合分析发现,工矿业生产用地的增加会使土地利用系统内部结构向无序发展,林草生态用地的增加可以使系统内部更趋于有序状态。因此,为了使未来昌北山区的“三生”用地得到良性发展,要从政策和方向上调整“三生”用地冲突,一定程度上限制工矿业生产用地的扩张,尤其是粗放式产业的发展;明确昌北山区生态保护红线、永久基本农田红线和岛石镇、龙岗镇的城镇开发边界范围,对划定的三线严格管控,对山区土地利用现状和生态保护情况摸底排查,针对现存“三生”土地问题重点解决;同时加强对现有西部工业园区企业生产发展的生态监管,加强生态管理,加快集镇区和乡村的雨污管网、污水处理等基础设施的建设,以“污水零直排”等工程实现工业园区园区低污染、高生产的目标,不断调整实现山区“三生”用地内部结构的有序发展。