在结构化主题活动中丰富对量的体验

2023-02-11陆小蓓吴玉国

陆小蓓 吴玉国

[摘 要]量感是一种感性认识,常见于度量领域。文章基于“欢乐购物街”这一综合与实践活动,探讨如何在结构化主题活动的设计、实施与评价中丰富学生对量的体验。在设计主题活动时,要聚焦知识结构;在实施主题活动时,要以结构化主题活动为中心,使学生形成和发展量感,并内化量感;在评价主题活动时,要兼顾目标达成和过程参与,发挥评价的育人作用。

[关键词]结构化;主题活动;量感

[中图分类号] G623.5[文献标识码] A[文章编号] 1007-9068(2023)32-0022-04

新课程改革将学生核心素养的发展作为重点。《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)将小学的核心素养表现由原来的十个增至十一个,新增的一个便是“量感”。《课程标准》对“量感”这一核心素养内涵的描述是:对事物的可测量属性及大小关系的直观感知。量感是一种直观感知,具有类别属性,不同类型量的量感获得的途径不同。

在现行的各版本教材中,“认识人民币”属“数与代数”领域中“常见的量”。对于人民币,学生看似熟悉,但由于现阶段电子支付逐渐成为大众付款的重要方式,生活中使用现金的场合和机会相对较少,学生其实对人民币比较陌生。因此,这一单元的教学效果往往不佳,常出现死记硬背进率、生搬硬套计算等问题。在《课程标准》中,“认识人民币”这一课,从数与代数领域中的“常见的量”移到了综合与实践领域,在主题活动“欢乐购物街”融入元、角、分等内容。该主题活动的学业要求为:积极投入模拟购物活动,能清晰表达和交流信息,认识元、角、分,知道元、角、分之间的关系;会在真实或模拟的情境中合理使用人民币;在教师的指导下能够反思并述说购物的过程,积累使用货币的经验;形成对货币多少的量感和初步的金融素养。

结构化主题活动通常围绕一个核心知识或概念展开,通过设计一系列具有广泛迁移性的学习任务和活动,使学生能够在不同情境下应用所学知识,提高解决问题的能力,帮助学生构建一个结构化的、完整的认知系统。

基于以上思考,笔者以 “欢乐购物街”为例,在核心素养视域下进行结构化主题活动的实践探索。

一、活动设计:聚焦知识结构设计主题活动

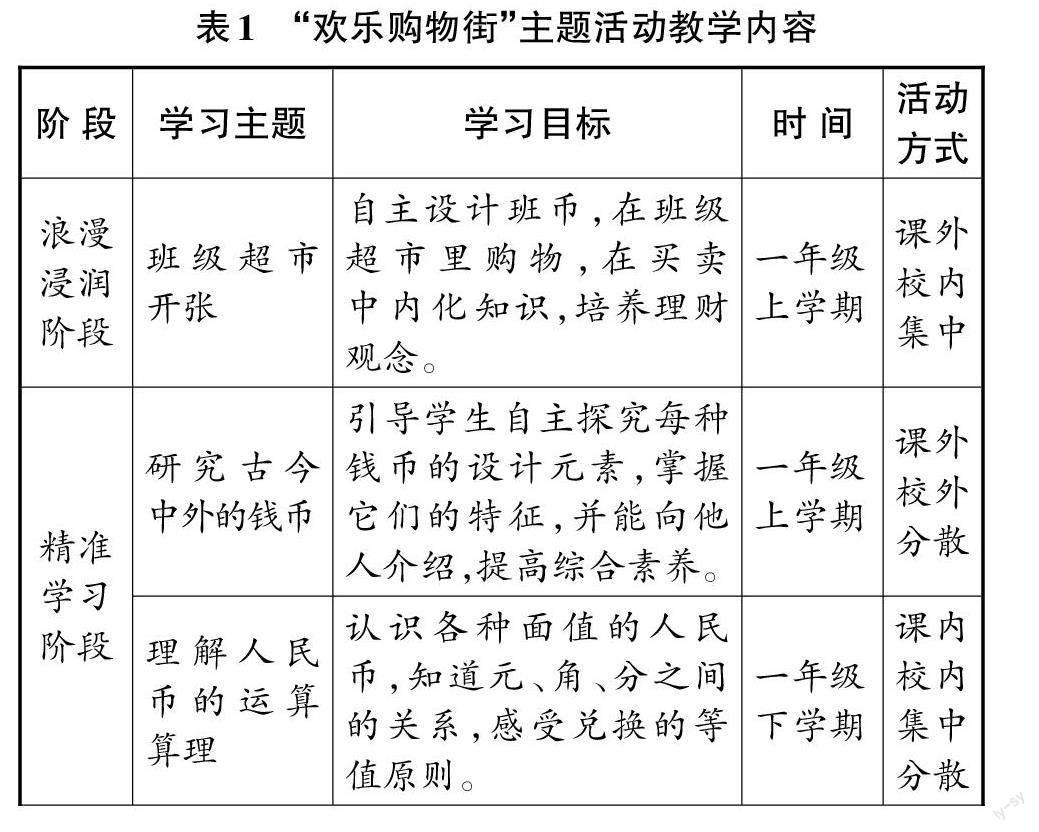

以《课程标准》中“欢乐购物街”对应的“内容要求”“学业要求”和“教学提示”为参考,根据教材中与“欢乐购物街”有关的知识内容及其分布情况,如果将这一主题的学习集中在有限的几个课时,则会出现学习难点集中、购物体验不够、实践活动不充分等现象。对此,笔者设计长线活动(见表1)并分三个阶段开展,不同阶段设置不同任务,分别指向不同的知识点与核心素养。

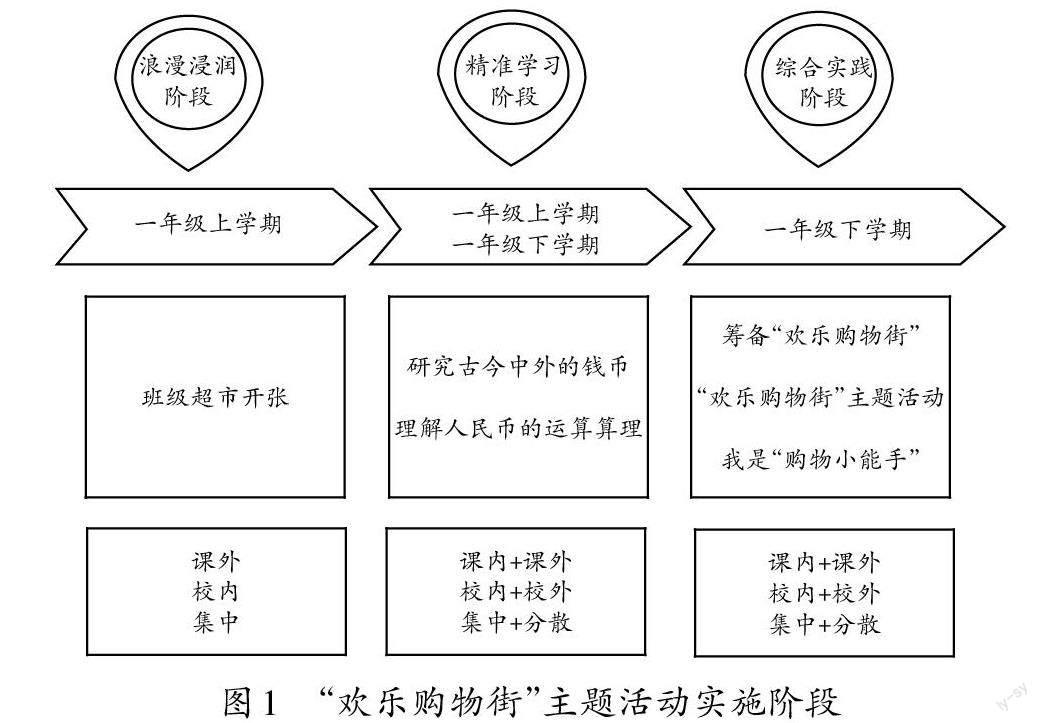

以长线活动的方式开展主题活动,采用“课内+课外、校内+校外、集中+分散”等灵活方式进行,让学生在真实情境中解决简单的问题,逐步形成对货币多少的量感,进而发展应用意识。主题活动实施各阶段如图1所示。

结构化主题活动的实践探索,以培养学生的量感、发展学生的应用意识为目标,结合学生的年龄特点和认知发展水平,选择与学生生活密切相关的情境内容,设计一系列的子活动,使每个子活动都指向一个知识点,或技能,或情感目标。经过一系列结构化的主题活动,学生的知识、技能、情感、态度和价值观等均得到发展。

二、活动实施:结构化主题活动中丰富对量的体验

人民币单位较抽象,要通过大量的具身体验才能将抽象的钱币与具体的情境建立联系。在“欢乐购物街”主题活动中,如何让学生在实践中获得对“量”的真正体验? 这就需要教师结构化、整体性地设计任务,并给出支持性活动。

1.以实践活动为中心,使学生形成量感

俗话说:“实践是检验真理的唯一标准。”量感具有直观形象性、经验过程性、渐进发展性等特点。 “欢乐购物街”是第一学段的教学内容,其中的人民币单位涉及对物品价值的经验性认知,于是笔者在“欢乐购物街”这一主题活动中安排了有购物体验作为支撑的活动。下面以“筹备‘欢乐购物街”主题活动教学片段为例进行分析。

【教学片段1】

师:每个国家都有自己的货币,今天就一起来认一认我们国家的货币——人民币。你们都认识吗?是怎么认识的?

生1(指着人民币):这里写的是“1”,我认识“元”这个字,所以我认为它是1元;这里写的是“5”,我认识 “角” 这个字,所以我认为它是5角。

生2(指着人民币):因为这里有“伍”字,我认识这个“角”字,所以我认为这是伍角。这里还是“伍”,我也认识“分”这个字,所以我认为这是伍分。

师:你认识“伍”这个字,认识的字真多。

生3:因为我认识这个“角”字,然后我又看到这里有一个“1”,所以我猜“壹角”就是1角。

师:你能猜到这个字是“壹”!确实,这个“壹”是汉字“一”的大写。

生4:这是2分。因为这里有个小小的“2”,这边有一个字是“分”,我猜它是2分。還有一个是1分,因为这里有个小小的“1”,这边有个“分”,我猜它是1分。

师:这个小组的同学介绍了他们认识人民币的方法,和你们一样吗?你们又是怎么认识人民币的呢?

生5:人民币上面有一些图案、数字和汉字。

师:有哪些数字呢?

生6: 1、2、5。

生7:还有汉字。有一些大的汉字,也有很小的汉字。有些人民币上面的数字很小,比如人民币1分上“1”很小。

师:还有数字1、2、5,它们对应的汉字分别是壹、贰、伍。

生8:还有汉字元、角、分。

师:元、角、分是什么?

生9:这些都是钱的名称。

生10:这些都是单位。

师:元、角、分是人民币的单位名称。用上面的数或者是汉字的大写,加上单位就能认出这张人民币是多少钱,也就是人民币的面值。

教师为学生构建了一个真实、熟悉的生活情境,即融合了语文、社会等学科知识,给学生搭建了认知的“梯子”,从而调动学生已有的知识储备(识字)与生活经验(买东西),让学生能够主动思考问题。学生在协作交流的过程中不断完善认知,促进量感的初步形成。

2.采用数学推理方式,使学生发展量感

学生经过实践活动会产生与之相对应的量感,在此基础上,教师要运用数学推理方式,培养学生运用量感来解决问题的能力。

“欢乐购物街”这一主题活动主要集中在一年级进行,需要学生掌握“1元=10角、1角=10分”这两个换算。考虑到“分”在生活中很少出现,教师在主题活动中主要渗透“1元=10角”意识。

【教学片段2】

师:一个小朋友有1元钱,在文具店买了一支5角的铅笔。如果你是营业员,你要找给这个小朋友多少钱呢?

生(齐):5角。

师:大家算得可真快!可是营业员没有5角钱,怎么办?

生1:可以让这个小朋友再买一支铅笔。

师:说说你的想法。

生1:因为一支铅笔是5角,再买一支一样的,正好是1元,就不用找钱了。

师:这个办法可行。如果小朋友只需要买一支铅笔,还有其他办法吗?

生2:去找别人换钱。

师:怎么换?

生2:把1元换成2个5角,或者是10个1角。

师:这个办法也很好!1元换成2个5角或者10个1角。反过来,2个5角是10角,10个1角就是1元。接下来,我们一起继续玩一玩兑换游戏吧。

在真实的购物情况中解决问题,用“真实”打开了学生思維的“窗户”。每个学生因为手边的人民币都不同,购物时就会有不同的付钱方式,这个场景在学生的生活中必定出现过,因此学生能立即调取生活经验,“再买一支”“找别人换钱”等充满生活味的方法纷纷出现。经历这样的推理过程后,学生已然形成了量感。

3.形成结构化思维,使学生内化量感

生活化的实践活动能让学生形成量感,数学推理活动能让学生发展量感,但量感的内化仅仅由感官参与、具身体验是不够的,思维的参与也不可或缺。有关量感的教学活动不能割裂式地进行,教师要重视对学生已有经验的唤醒与利用,要将学生已有经验和新知建立联系,促进学生知识的迁移。

(1)沟通“元、角、分”与“百、十、个”的联系

现在的学生对人民币比较陌生,教师用传统方式教学易使学生在人民币单位转化过程中陷入困境。其实,“分、角、元”和“个、十、百”都是十进制的具体体现,教师可以将“元、角、分”与“百、 十、个”进行关联(如图2),利用计数器来突破难点,运用数的组成来转化人民币单位,从而实现结构化迁移。

(2)沟通“人民币计算”与“数的运算”的联系

计算人民币时,相同单位相加减,“角”满十要向“元”进一,“角”不够减向“元”借一作十。教师要引导学生联系两位数加减一位数的方法(如图3),实现结构化迁移。这不仅可以降低计算的难度,还能让学生感受到人民币的学习与已经学过的数学知识间的联系。用旧知解决新问题的思想方法,能帮助学生形成结构化思维。

数学知识是一个结构化的整体,教师要打破“点状”教学模式,通过整合“块状”“网状”知识,帮助学生形成结构化思维,并引导学生区分不同量的属性,从而建构结构化的度量单位的认知体系。

三、活动评价:兼顾目标达成和过程参与

《课程标准》在评价建议中提出:“发挥评价的育人导向作用,坚持以评促学、以评促教。”基于“双减”“双新”政策背景,主题活动要坚持多元评价,发挥评价的育人作用。教师在设计评价标准时需要考虑评价的方式是否丰富、评价的维度是否多元、评价的主体是否多样,力求“教—学—评”一致,促进学生发展。

《课程标准》将“认识人民币”单元移到了“综合与实践”板块,以主题活动“欢乐购物街”方式呈现。对比之前的单元学习目标,新学习要求中的知识目标的改变不大,只是在原来的基础上增加了活动目标,如了解货币功能、丰富货币知识、积累支付经验等。表2是笔者为本单元主题活动设计的星级评价表。

对一年级的学生不要求书面作业及测评,所以笔者在设计评价方式的时候多是采用课堂观察、口头检测等适合低年级学生的评价方式。另外,在评价过程中,知识技能的掌握不是最核心的。教师可以结合一年级学生的身心特点,在课堂中即时评价,及时肯定学生的优秀表现及卓越思维,让学生能边学边收获,边学边受肯定,边学边有自信,充分发挥评价的育人作用。同时,除了教师对学生进行评价,还要引导学生进行自我评价、小组互评,或者引入家长评价。

量感不是与生俱来的,需要学生经历一个不断“悟”的过程。学生需要在学习、实践中不断积累经验,逐步形成、发展、内化量感。除了人民币面值的大小,还有时间的长短、质量的轻重、长度的长短等,这类量感与生活密不可分,所以都可以通过结构化的主题活动方式进行渗透,大体都是让学生经历“在生活中初步体会‘量—在实践活动中全面感受‘量—在对比中具身体会‘量”这样的结构化主题活动过程。数学课堂教学中,教师需要利用学生熟悉的生活场景和素材,引导学生综合运用知识和技能解决生活中的常规和非常规问题,以促进学生积累基本经验,提升应用意识,在熟悉到熟知的过程中让量感实现结构化生长。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 邵光华,姜梦凡,苗榕峰.新课标视角下的量感及其培养[J].课程·教材·教法,2023,43(5):95-101.

[2] 史宁中.为什么要强调量感[J].小学教学:数学版,2021(10):8-10.

[3] 徐国明.小学生量感:内涵、价值及培养策略[J].中小学教师培训,2022(6):49-52.

【本文系是2021年江苏省基础教育内涵建设项目“小学数学结构化学习课程基地建设”(苏教基函〔2021〕20号)的阶段性研究成果。】

(责编 金 铃)