电动汽车动力锂电池的使用风险及保障措施

2023-02-11葛欣

葛欣

南京邮电大学通达学院 江苏省扬州市 225127

1 引言

人类进入工业文明时代以来,加速了对自然资源的攫取,一度以破坏环境为代价创造物质财富。地球资源在长期掠夺下逐渐匮乏,人与自然的深层次矛盾日益凸显,极端气候频发,生物多样性丧失。中国中国基于推动构建人类命运共同体的责任担当,承诺将力争2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和。交通运输行业是推动绿色发展,实现碳达峰、碳中和的关键领域,近年来新能源汽车销量节节攀升。2020 年国务院办公厅发布了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》,贯彻落实新能源汽车战略,2021 年新能源汽车的销量出现倍增。在此环境背景下,电动汽车行业已经成为国家重点进行扶持的战略新兴产业。

动力电池是新能源汽车的核心部件,多以锂电池作为电动汽车的动力电池。锂电池指的是锂离子电池,是20 世纪开发的新型高能电池,具有单体电压高、比能量高的优点。单体电压高意味着达到电动汽车工作电压所需的电池单体数量更少,电池系统容易取得更好的一致性,内部结构的复杂度也被大大降低;比能量高意味着获得同等能量的情况下,锂电池系统的重量更轻,这对降低电动汽车的整车重量、提高电动汽车的续航能力有非常重要的意义。

图1 近七年中国新能源汽车销量数据[1]

虽然锂电池在储能和放电方面有很大优势,但由于锂离子的活泼性以及在生产过程中工艺、生产线等因素的影响,锂电池在使用过程中仍存在着续航能力差、低温充电困难、电池泄露、热失控等风险。随着新能源产业的迅速升温,越来越多的人开始关注新能源汽车,而锂电池的风险让消费者对新能源汽车的安全性能产生质疑,在一定程度上也影响了新能源汽车的推广。

2 电动汽车动力锂电池的风险分析

锂电池使用过程中存在的风险有两类,一类是使用体验感风险,一类是使用安全感风险。体验感风险包括续航问题、低温充能问题等,安全感风险包括电池泄露、热失控等。

2.1 体验感风险

体验感风险是指电动汽车在使用过程中本身不会危害人的生命安全、但会频繁发生而造成消费者焦虑心理的风险。研究发现,电动汽车使用者常常会有“里程焦虑”和“充电焦虑”,这是由于电动汽车充电难、充电慢造成的,特别是在寒冷的冬季,低温条件下电池容量骤降,严重影响续航能力,长期处于低温环境甚至会造成电池不可逆的损伤,而更换动力电池无疑会给消费者带来较大的经济损失。

2.1.1 续航问题

虽然动力锂电池相比常规铅酸电池具有更高的比能量,但经过不断充放电循环,电池容量不可避免的有所下降,电动汽车的续航里程逐渐低于设计值,使用者需要频繁充电来维持日常使用。目前电动汽车常用的充电方式主要有三种:便携式充电、家用充电桩充电和公共充电桩充电,三种方式各有优缺点,详细如下表所示。

表1 电动汽车常见充电方式优缺点

与普通燃油车相比,电动汽车充电难主要体现在两个方面,一方面是目前国内电动汽车充电桩还没有像加油站一样普及,三四线城市更是少有公共充电桩网点,车主难以便捷地步行往返充电处和住处。另一方面是电动汽车充电时间长,不像燃油车加油即加即走。如果出行前没有及时充电,在日常行驶过程中发现电力不足,一来不容易就近找到充电桩,甚至剩余电量不支持行驶到充电桩位置,二来充电慢,车主将面临长时间的等待。

针对电动汽车充电慢的问题,技术人员也在积极寻求解决办法,很多新推出的纯电动车都搭载了快充技术。普通慢充是按照8小时充满设计的,而电动汽车的快充技术可以在几十分钟内将电池充电到80%。快充技术给城市电动公共交通的运行带来了极大便利,但在私家电车领域只有小规模的应用。不少消费者认为快充技术会对电池造成损伤,其实快充技术在使用大功率充电至80%后,为了保护电池安全,会减小充电电流直至充满,只要使用符合国家标准的充电桩,电池的使用寿命不会受到明显影响。

而针对公共充电桩网点少的问题,目前电动汽车的推广重点落于一二线城市,随着新能源汽车战略的逐步推进,电动汽车的基础设施建设包括公共充电桩和汽车维修点,在全国范围内也必然呈现数量上的剧增和分布上的均衡。

2.1.2 低温充能问题

正如发动机是燃油车的心脏,动力电池也是电动汽车的心脏,电动汽车的性能很大程度上受到动力电池性能的影响。动力锂电池作为一种电化学装置,其性能受温度的影响很大,尤其在低温环境下,性能下降尤为显著。中国是一个幅员辽阔的国度,很大一部分国土处于中纬度地区,气旋活动频繁,季节变化明显,北方地区寒冷的冬季甚至可以达到5~6 个月,因此目前电动汽车在北方地区难以推广。

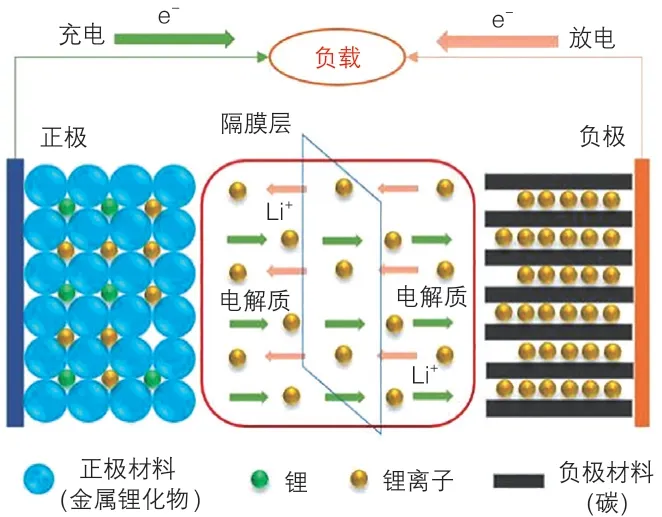

以普通锂电池为例,充电时,正极上的锂原子分解成锂离子和电子,电子通过外电路到达负极,锂离子通过隔膜层到达负极;在负极,锂离子与电子结合变成锂原子。放电时反应刚好相反,负极中的锂原子分解后在正极复合。锂电池的充放电过程实际上就是锂离子不断嵌入和脱出正负极、并在电解质溶液中不断进行交换的过程。

图2 锂电池充放电工作原理图

电解质溶液作为传递媒介,起着输送离子传导电流的作用,锂电池在低温环境下容量骤降也是电解质溶液的性质导致的。为了保证锂电池能稳定工作在较高的工作电压下,锂电池的电解质溶液一般选择导电锂盐的非水有机溶剂,而低温环境下,电解质溶液的粘度会明显增大,甚至有一部分电解质变成固体形态,增大了锂离子在电解质溶液中移动的阻力,这也就导致了锂电池内阻增大、容量下降等问题的出现。

针对此问题可以采取的措施有内部措施和外部措施,内部措施包括改良电解质溶液的成分,降低电解质溶液的凝固点,从而改善锂电池的低温性能,同时也可以研发低温下扩散能力不会显著下降的正负极材料,维持低温条件下锂电池内部锂离子交换传导的进行。外部措施包括加装辅助加热装置,在给电动汽车充电前,先用辅热装置将电池温度加热到预设值再进行充电操作。这是目前解决低温充能问题的主流策略,但缺点是增加额外装置会增加电动汽车的整车重量,增加成本,并且也增大了动力电池系统的复杂性,不利于检修维护。应对低温充能问题,学者们还提出了利用充电时电池自身产热的原理进行低温充电的方法[2]。实验表明锂电池系统在低温环境下可以用较小的电流充入电量,并且小电流充电也可以使锂电池系统的温度有明显的回升,低温环境下电池系统的升温可以使系统维持在正常的温度范围但又不至于过高。

2.2 安全感风险

安全感风险是指电动汽车在使用过程中由于电池系统故障而导致的危及乘客生命安全的风险,电动汽车起火、爆燃的事故报道无疑会降低消费者对电动汽车的信任感,据统计电动汽车的事故大多与动力电池有关。首先电池本身的质量直接决定了电动汽车使用的安全系数,锂是一种活泼金属,在锂电池的生产和检验过程中必须严格把关,合格的产品才能流入市场。另外锂电池对工作温度要求很高,最佳的工作温度范围为20~40℃[3],超出这个温度范围就会影响其使用寿命和工作性能,低温时会发生上述充能问题,而高温时则会引发更加严重的热失控现象。

2.2.1 电池泄露问题

如果动力电池发生泄露,电池中的电极材料及电解质溶液的外泄极易引发车辆自燃,并且伴随大量有毒汽液的渗出,引起更大范围的火灾。锂电池的制作流程包括合浆、注液、化成/ 脱气、泄漏检测等多重环节,泄露检测环节尤为重要,它关系着电池出厂后能否长期稳定地安全运行。封装完毕的锂电池可以释放出O2、CO2、H2等气体,然而我国目前尚未形成统一的针对封装完毕的锂电池气体泄漏率的合格标准,因此在新能源汽车战略推进过程中要进一步推动完善各项标准,为电动汽车的安全运行保驾护航。

2.2.2 热失控问题

热失控就是指由各种诱因引发的电池温度积累性增强的一种链式反应现象,热失控散发出大量热量和有害气体,会引起电池着火和爆炸。热失控的诱因主要可以分为以下三类[4]。

一是动力锂电池过充电引起的热失控。很多锂电池热失控都是出现在充电阶段,过充会降低材料的热失控温度,特别在电池容量衰减以后常常会处于过充状态。为了预防“过充电-热失控”造成的危害,需要更加有效的安全管理,外部保护包括增加过充电保护电路、添加正温度系数材料和优化电池管理系统控制策略等,内部保护包括改进正负极材料、优化隔膜材料、增加过充保护添加剂和使用氧化还原钳制剂等[5]。

二是动力锂电池内部出现短路引起的热失控。内部短路有可能是因为电池本身存在质量缺陷,如内部出现毛刺;也可能是使用过程中出现了冲击、碰撞、挤压等原因。内部短路后电池局部温度升高,从而出现热失控现象。针对“内短路-热失控”风险,需要及时有效的在线诊断[6],发现故障并切断风险根源,诊断依据大多选取内短路时不同的电压表现。

三是动力电池所处环境温度过高而电池本身散热不通畅而引起的热失控。为了保证电池系统良好的散热,电动汽车的锂电池包模块中除了电池,还包括可以实现自由组合的冷却散热单体。动力电池常用的冷却散热方法有四种,根据工作介质的不同分为液体冷却散热、空气冷却散热、相变材料冷却散热和热管冷却散热。

3 总结

当下能源形式日益严峻,新能源汽车的推广是大势所趋,而电动汽车的使用安全问题必然是行业关注的重中之重,必须从生产商产品出厂检测和消费者使用过程监测两方面共同保障动力电池安全运行。

表2 国内部分锂离子动力电池检测标准[7]

国内现有的动力电池标准主要涉及电动汽车动力性、经济性、安全性,而对电池材料、内部结构、反应原理和生产过程关注较少。要想长远发展,必须要尽快建立健全完善的行业标准体系,同时加强从业者培训,保证动力锂电池的出厂质量。

消费者在使用过程中要本着对生命负责的态度,做好日常养护,使用适配的充电器、充电桩,安装各种监测装置,熟悉报警信号,学习必要的避险操作,提升驾驶电动汽车的安全系数。