具身认知视域下双线混融教学促进深度学习的行动研究*

2023-02-09陶宇炜

陶宇炜

具身认知视域下双线混融教学促进深度学习的行动研究*

陶宇炜

(常州大学 信息化建设与管理处,江苏常州 213164)

双线混融教学以具身认知理论为指导,通过创设具身体验、情境交互与协作互动的学习情境,发展学生的高阶思维,最终促进深度学习目标的实现。基于此,文章构建了具身认知视域下的双线混融教学模式,并设计了“前期学情分析→初步认知与构建→深度理解与迁移→学习评价与反思”的模式实施流程。之后,文章采用行动研究,通过行动计划、行动实施、学习评价三个环节,对样本数据进行统计分析,结果发现:实验班学生的课程作业和期末成绩明显提高;深度学习能力显著提升;深度学习实施效果优良;对教师和学生的访谈表明,双线混融教学对学生深度学习具有促进作用。在具身认知视域下开展双线混融教学,有助于培养学生的高阶思维,促进深度学习。

双线混融教学;具身认知;深度学习;行动研究

新型学习方式的出现和推广,虽然在一定程度上提高了学习效率、提升了学习效果,但是能否给学生学习带来实质性的改变尚且存疑。学习的本质要求学习者具备概念的深度理解和掌握、知识的深度加工、知识体系的构建等能力,最终能解决较为复杂的问题。当前,多数学生仍处于浅层学习阶段,仅仅停滞于“事实呈现”“示范提供”,缺少“原理解释”“设疑思辨”。面对当前学习活动表现的浅层化、低效化和离身现象,有必要深化对深度学习的认识和理解,从认知科学角度探究深度学习的形成机制和促进策略,为实施深度学习提供参考。

一 研究概述

1 具身认知理论

具身认知理论认为,人的认知主要通过身体的各种感官如视觉、听觉、触觉等与环境的交互体验活动而形成。具身认知强调人的身体、所处的环境、人的认知三者之间的紧密融合与不可分离,将三者看作是一个动态交互的统一整体[1][2]。认知是基于人的身体感官与人的活动行为方式形成的,而人的身体感官与人的活动行为方式往往又处于一定的物理、生理和社会文化环境中,形成认知的大脑来自于身体,身体融入所处的环境中,身体、认知和环境三者合为一体[3]。

2 双线混融教学

“双线混融教学”着重强调线上教学和线下教学的“融通”[4]。“融”可以理解为“交融”,是指线上、线下两种教学模式“你中有我”“我中有你”,凸显两种教学模式混融的“双线共生”,形成“融通思维”[5],以实现“线上线下”和“校内校外”融合共生的良好教学效果。本研究借鉴已有研究成果,将“双线混融教学”概念界定为:以全面提升学生的学习与发展为目标,在课程教学中深度融合信息技术,将“线上”和“线下”的教学环境、软硬件教学资源、教学交互手段、教学管理模式、教学评价方式等教学要素融合贯通并共同作用而形成的新的教学方式。

3 深度学习

1976年,Marton等[6]发表《学习的本质区别:结果和过程》一文,将深度学习归结为知识迁移的过程,认为深度学习有助于学习者提升问题解决的能力,并创造性地提出了“深层学习”和“浅层学习”两种学习模式。2005年,何玲等[7]发表《促进学生深度学习》一文,首次对深度学习的内涵进行了阐述,并在布卢姆认知目标分类的基础上,通过与浅层学习相比较,剖析了深度学习的本质,揭示了深度学习具有理解与批判、联系与构建、迁移与应用的特征。综合上述研究成果,可以看出:深度学习是基于理解的深层学习,学习者积极、主动地参与其中,并将掌握的核心知识迁移、运用到复杂的情境中,发展高阶思维。

综上所述,具身认知理论为双线混融教学创设不同学习情境、促进深度学习提供了理论基础,而双线混融教学为具身认知理论的合理性、科学性提供了实证支持和验证思路。深度学习的关键是发展学生的高阶思维能力,其核心思想体现了知识的理解与迁移、意义建构、问题解决、学习反思等认知领域的重要概念[8]。

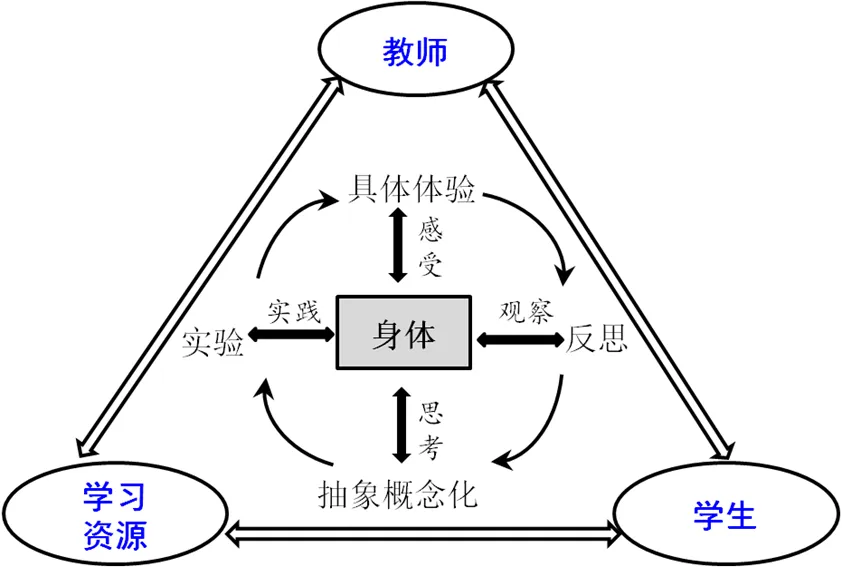

二 具身认知视域下双线混融教学模式的构建

依照“具体体验→反思→抽象概念化→实验”的循环模式,本研究构建了具身认知视域下的双线混融教学模式,如图1所示。双线混融教学向学生提供多种感知的学习情境交互与体验,使其实现身体、认知、环境三者的深度融合;教师和学生形成教学共同体,利用学习资源,以任务分工的方式完成教与学,并实现知识和技能的建构与内化,促进深度学习的有效发生。

图1 具身认知视域下的双线混融教学模式

Jensen等[9]提出的深度学习路线(Deeper Learning Cycle,DELC)包含七个步骤:设计标准和课程、对学生预评估、营造积极的学习文化、激活先前的知识、获得新知识、深度加工知识、评价学生的学习。参考此七个步骤,本研究设计了具身认知视域下的双线混融教学模式实施流程,主要包含四个由浅入深的实施环节,如图2所示。

1 前期学情分析

前期学情分析环节的主要工作,是开展预评估、预先设计课程和组建学习共同体:①开展预评估是对学生的初始学习水平进行预评估,涉及教师采取何种教学方法、如何开展教学等问题。预评估需要摸查学习者基本信息、学习者偏好、学习行为特征、学习情境特征和研学绩效等[7],通过开展学习特征分析和学习需求分析,帮助教师了解学生的知识背景、认知水平和学习需求。②预先设计课程包括确定课程的学习目标、知识要点和技能要求。首先,制定培养学生高阶思维发展的课程学习目标;之后,根据对学生开展的预评估结果,按照学科要求和课程学习目标,全面、系统地分析课程教学内容,有针对性地设计学习主题;最后,设计激发学生认知冲突的问题,并提供联结学习情境的多维度知识资源。③组建学习共同体,营造良好的学习氛围。学习共同体由师生共同组建,教师要注意摒弃“说教者”的角色,与学生建立和谐、平等的关系,促进学生积极投入学习。同时,在线上线下教学活动中,教师要积极引导学生参与互动、协作,促进学生高效完成学习主题任务。教师和学生之间的互动,有助于学生积累正向的学习体验,并影响学生的认知发展。

图2 具身认知视域下的双线混融教学模式实施流程

2 初步认知与构建

初步认知与构建环节对应于课前阶段的活动:一方面,教师利用在线学习平台发布教学内容,如学习资源、学习任务和在线测试题等;同时,按照教学目标,利用问题、示例、向导、图表、建议、练习、测试等学习支架[10],向学生推送讲解知识和技能的微视频、图片等学习资源,并调用各种资源创设具身体验学习情境条件、引发学生具身投入效应、促进师生相互交流与教学成效反馈;此外,通过在线互动交流,对学生给予个性化学习指导,并考虑适时调整教学策略,以实现与课中教学的顺畅衔接。另一方面,学生通过在线自主学习,初步掌握课程核心知识,完成在线测试任务;通过同伴在线协作,初步构建知识体系;同时,提出自主学习过程中遇到的困惑问题,并发布到在线学习平台的讨论区。

3 深度理解与迁移

双线混融教学模式下课堂教学的目的是实现对课程核心知识的深度理解与迁移,此环节对应于课中阶段的活动。教师通过在线学习平台讨论区学生提交的困惑问题和学生在线测试的完成情况,充分了解学生对知识的掌握程度,并针对问题答疑解惑:对于共性问题,教师会在课堂上通过教学集中讲授;而对于个性化问题,教师会引导学生进行探究。对于教师设计的学习主题任务,常采用小组合作的方式完成:首先,学生就学习主题任务中所涉问题与小组成员进行研讨;之后,教师引导小组进行分工合作,探讨问题解决的方案,完成学习主题任务;最后,教师安排各小组进行成果汇报交流,促进学生实现课程知识的深度理解和协同构建。

4 学习评价与反思

学习评价与反思是深度学习能否实现的重要环节,对应于课后阶段的活动。在这一环节,教师提高任务难度,提升任务的综合性和进阶性,着力培养学生的问题解决能力,这突出体现在课后作业的布置上。根据学生的作业完成情况,教师对学生的学习成效进行分析,挖掘学生存在的学习问题,反思、总结教学不足。学生则重点完成教师布置的作业、进行学习检测,根据教师的课程作业评价,对自己所学的知识点进行查漏补缺,并反思自己的学习方法与学习安排,总结经验、吸取教训;同时,围绕所学积极阅读相关课外资料,实现知识体系的拓展延伸。

本研究中的学习评价既有个体评价,也有集体评价。个体评价是针对学生个人的评价,包括学生自评和教师评价,围绕学生个体的学习表现和学习成效进行评价;集体评价则是针对学习小组的评价,包括同伴互评和教师评价,围绕学习小组的协作学习情况和成果汇报情况进行评价。集体评价既是学习共同体组建的重要基础,又可以作为学生个体评价的参考指标。构建反映具身认知观的学习评价体系,全面客观地评价学生的学习成效,有助于促进深度学习。

三 具身认知视域下双线混融教学模式的应用与效果分析

行动研究是指针对教师在课程教学设计和教学实施过程中存在的问题,通过观察、分析和反思,调整行动计划,收集数据,分析评估教学效果,改进和优化教学流程,提升教学水平和能力。邓晓宇等[11]以“计算机辅助翻译”课程为例,开展了翻译教学行动研究。该研究通过观察、分析、反思教学实践,制定行动方案,改进和优化教学流程,经过两轮课程实施,解决了理论与实践、“教”与“研”脱节的问题。鉴于此,本研究尝试将行动研究应用于具身认知视域下的双线混融教学模式,以通过教学实践,观察和了解学生应用在线学习平台开展双线混融教学的实际效果,进而优化课程教学设计和教学策略。

1 研究设计

本研究以华东地区C大学过程装备与控制工程专业的“过程控制工程”课程为例开展行动研究,研究对象为参与该课程学习的两个平行班学生。其中,装备191班为实验班,共30人,采用双线混融教学模式;装备192班为对照班,共30人,采用传统教学模式。实验开始前,两个班学生的知识水平相当,且“过程控制工程”课程由同一位教师讲授,课程时长均为一个学期。C大学提供在线学习平台和虚拟学习教室,且配备联网计算机和红外感应器、摄像头、传感器等。实验班学生使用虚拟头盔、虚拟操作手柄等,在虚拟学习教室进行交互学习。

2 实验过程

在本次行动研究前期,先由授课教师向实验班和对照班的学生详细介绍实验实施步骤,让学生对接下来的实验过程做到心中有数。具体的实验过程分为三个环节:

①行动计划环节。教师预先摸查学生的现有学习基础,形成学习者模型;同时,制定高阶思维培养目标,确定学习主题,设计促进认知的问题,制定符合课程特色和学习者风格的教学策略。②行动实施环节。教师利用虚拟学习场景,为大规模虚拟仿真教学提供情境演练和个性化指导。虚拟学习场景配备摄像头、红外感应器、传感器等,通过语音指导、视觉显现和文本提示,实现教师、学生和虚拟学习场景之间的双向或多向互动,促进教师和学生沉浸在生动的教学活动中,提高课程教学效果。③学习评价环节。利用虚拟现实技术,采集和分析学生的学习过程数据。通过跟踪收集数据信息,对学习效果进行研判和分析,形成课程学习目标分析框架。利用学习评价系统建立电子化学习档案,记录学生的学习进程和学习效果。采用教师评价、学习同伴评价等多元评价方式,综合数据分析结果和教师、学习同伴的评价,生成学习评价报告、提出学习建议,为学生提供个性化学习支持。

3 数据分析

本研究从四个方面分析双线混融教学对学生深度学习的促进作用:①对一个学期两个班学生的作业完成情况进行统计分析,并对期末成绩进行独立样本t检验;②学期末对学生的深度学习能力变化开展问卷调查并进行统计分析;③学期末对学生的深度学习实施效果进行问卷调查,并进行相关性分析;④对教师和学生进行访谈。

(1)学生作业与期末成绩数据分析

本研究采集并统计了10个章节作业完成情况的相关数据,据此对两个班学生的作业完成情况进行对比分析,结果显示:实验班的10次作业总平均分为86分,对照班为79分,可见实验班的作业完成情况优于对照班;两个班各分数段人数的分布存在显著差异,其中实验班的成绩分布于高分段的人数相对较多、成绩平均值相对较高,表明双线混融教学模式对实验班学生的课程学习有较为明显的提升效果。

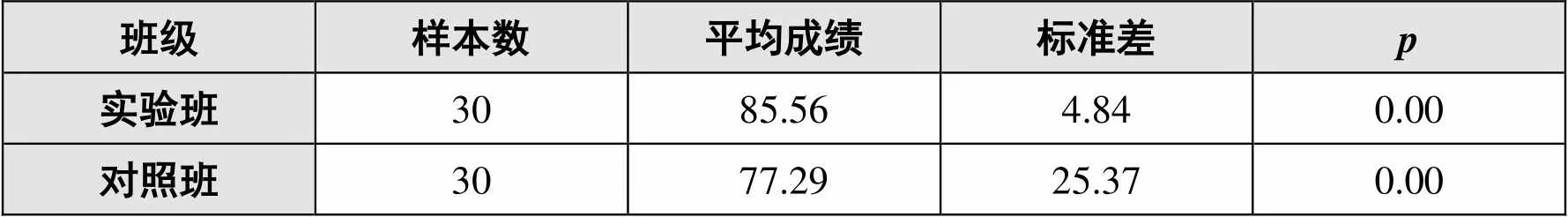

学期末,本研究将两个班的期末成绩导入SPSS 22.0,通过计算平均成绩和标准差,并进行独立样本t检验,结果如表1所示。表1显示,实验班的期末平均成绩为85.56分,比对照班高8.27分;实验班的标准差为4.84,远远低于对照班;t检验结果=0.00<0.05,表明实验班和对照班的期末成绩存在显著差异。相较于对照班,实验班的期末成绩分布更为均匀、成绩差距相对较小,说明双线混融教学模式对学生学习成绩的提高有较为显著效果。

表1 实验班和对照班期末成绩的独立样本t检验

(2)学生深度学习能力变化问卷调查统计数据分析

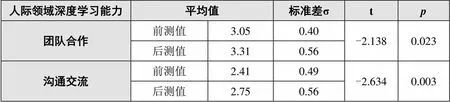

本研究参考Hewlett基金会提出的深度学习六个能力,即掌握核心学术内容、审辨思维与复杂问题解决、协作能力、有效沟通、学会学习、发展与维持学术意念[12],将掌握核心知识、批判思维和解决问题、团队合作、沟通交流、学会学习、学习意志力确定为深度学习的六个维度。同时,本研究参照美国国家科学院研究委员会对深度学习能力划分的三个维度(即认知、人际、个人三大领域)[13],并将这三个维度与Hewlett基金会提出的深度学习六个能力相对应,结合李玉斌等[14]提出的学生深度学习量表,设计了“双线混融教学促进深度学习调查问卷”。此调查问卷分为两个部分:①基本信息,包括性别、年龄、所在年级、所学专业等;②题项设计,题项内容涉及认知领域的掌握核心知识、批判思维和解决问题;人际领域的团队合作、沟通交流;个人领域的学会学习、学习意志力,共30项,采用李克特五点量表计分。调查问卷总的Cronbach’s α值=0.943,各题项分量表的Cronbach’s α系数值均大于0.7,表明调查问卷的信度较高;KMO值=0.865,表明调查问卷的效度较好。

本研究对实验班进行问卷调查,通过网络形式下发问卷30份,回收的有效问卷为30份,有效率达100%。认知、人际、个人三大领域深度学习能力的调查结果分别如表2、表3、表4所示。

从上述调查结果可以看出,三大领域深度学习能力的值均在0.05以下,前后测结果存在显著差异,说明三大领域的深度学习能力均出现了不同程度的提高,其中批判思维和解决问题能力(t=-3.323,=0.000)、学会学习能力(t=-3.375,=0.000)的提升较为显著。在人际领域,沟通交流能力(=0.003<0.005)的前后测结果虽然存在显著差异,但前测值、后测值均低于3,说明人际领域的沟通交流能力有待通过调整教学策略加以改进。

表2 认知领域深度学习能力的调查结果

表3 人际领域深度学习能力的调查结果

表4 个人领域深度学习能力的调查结果

(3)学生深度学习实施效果问卷调查数据相关性分析

本研究依托在线课程学习平台,设计了“双线混融教学模式下学生深度学习实施效果”调查问卷,以调查实验班和对照班的学习状态、学习方式,用于数据统计和相关性分析。其中,学习状态包括实验班和对照班学生所处学习环境中学生的专注度和教学活动参与度;而学习方式包括学习情境中的具身性学习、协作性学习、探究性学习等。问卷总的Cronbach’s α值=0.943,学习状态、学习方式两个维度的Cronbach’s α值分别为0.898、0.962,表明问卷的信度较高;KMO值=0.865,表明问卷的效度较好。问卷调查面向实验班和对照班的60名学生发放,回收有效调查问卷60份,有效率为100%。

①学生学习状态分析:实验班的专注度和教学活动参与度显著高于对照班。课程开始后,对照班学生在15分钟内的专注度保持相对稳定状态,但15分钟后专注度出现波动,且受外界干扰,出现课堂离身行为,学习专注度明显下降,参与教学活动的积极主动性也明显下降;而实验班学生保持相对稳定的专注度,能全身心融入具身认知学习环境,全程参与教学活动的主动性更强,并主动完成学习任务,表明具身认知学习环境有益于提高学生的专注度和主动性。

②学习方式分析:实验班学生能灵活运用具身性学习、协作性学习、探究性学习等学习方式,来解决遇到的学习问题。其中,最大的不同是实验班学生采取主动探究式学习,在协作学习过程中能明确学习任务分工,组员互助协作解决问题;而对照班学生采取被动接受式学习,在协作学习过程中出现了少数学生能者多劳、多数学生坐享其成的现象。

为说明不同学习环境对不同学习方式的影响程度,本研究对学习环境与学习方式进行了Pearson相关性分析,结果如表5所示。表5显示,学习环境与学习方式的相关性值=0.493>0.01,说明学习方式与学习环境在0.01水平(双侧)呈现显著性相关。传统教学以教师讲授为主,学生专注度和参与度较低,其身心没有融入课堂,导致学习效果不佳,而双线混融教学可在不同学习环境采用不同学习方式进行情景化学习,可见学习环境和学习方式对深度学习具有重要影响。

表5 学习环境与学习方式的相关性分析

(4)对教师和学生的访谈

为更全面地了解双线混融教学对深度学习的促进作用,本研究对授课教师进行了访谈。授课教师认为,课程教学环节和教学流程设计符合教学规范;学生通过课前线上自主学习,初步掌握课程核心知识,课堂上有更多时间合作探究问题,能进一步加深对课程核心知识的理解,并运用掌握的知识解决问题;存在的问题主要是学生的知识整合和重构能力不够,需要通过教师的引导构建个性化的知识体系。

同时,本研究从实验班各小组随机选取一名学生进行了访谈。访谈结果显示,实验班学生大多对双线混融教学模式表示满意,获得了较好的学习体验;且在课前学习阶段,学生能自主调整学习进度,反复学习微视频,对课程核心知识的理解深刻,这是传统课堂学习所不能比的。同时,有受访学生反映课堂缺乏充足的时间去探究和研讨问题,这与教学流程设计和学生的个体差异性有关。对此,授课教师需结合学生的个体差异对教学流程进行局部调整和完善。

四 结语

本研究开展了一个学期的双线混融教学促进深度学习的行动研究,实践证明双线混融教学模式能突出以学生为中心,培育和发展学生的高阶思维,推动知识的有效迁移,促进深度学习的有效发生。但由于受到研究客观条件、研究能力和研究周期等方面的限制,本研究还存在一些不足。例如,研究周期较短,会影响研究的可信度;检验样本数量相对较少,会影响研究结论的推广等。基于此,后续研究需要扩充样本数量,研究对象的来源也需要扩大到其他专业,并在其他学科的课程教学中应用双线混融教学模式,以通过进一步深入研究,在教学实践中不断优化双线混融教学模式,更好地发挥其对深度学习的促进作用。

[1]罗川兰,李建生.认知具身观:教育技术学研究的新视角[J].现代教育技术,2016,(8):28-34.

[2]张婧婧,牛晓杰,刘杨,等.学习科学中“4E+S”认知理论模型的内涵与应用[J].现代教育技术,2021,(8):23-31.

[3]李艳燕,胡婉青,黄睿妍,等.具身认知视角下面向幼儿的计算思维游戏化教学模型构建与应用[J].现代教育技术,2022,(12):109-117.

[4]李政涛.基础教育的后疫情时代,是“双线混融教学”的新时代[J].中国教育学刊,2020,(5):5.

[5]杨扬,张志强,吴冠军,等.“疫情下的信息技术与在线教学”笔谈[J].基础教育,2020,(3):48-60.

[6]Marton F S R, Saljo R. On qualitative differences in learning: I-outcome and process[J]. British Journal of Educational Psychology, 1976,(1):4-11.

[7]何玲,黎加厚.促进学生深度学习[J].现代教学,2005,(5):29-30.

[8]陈凤燕,詹立彩,彭有姬,等.基于具身认知的深度学习研究——以“品德与社会”课程为例[J].现代教育技术,2019,(10):121-126.

[9](美)Jensen E, Nickelsen L著.温暖译.深度学习的7种有力策略[M].上海:华东师范大学出版社,2010:12-13.

[10]韩晓玲,刘新阳,柳珏玺.具身认知视角下科技场馆学习支架的设计[J].现代教育技术,2021,(3):64-71.

11]邓晓宇,张品.基于SPOC双线混融教学促进深度学习的行动研究[J].教育学术月刊,2020,(11):106-111.

[12]The William and Flora Hewlett Foundation. Deeper learning strategic plan summary education program[OL].

[13]National Research Council. Education for life and work: Developing transferable knowledge and skills in the21st century[R]. Washington: National Academies Press, 2012:21-25.

[14]李玉斌,苏丹蕊,李秋雨,等.面向混合学习环境的大学生深度学习量表编制[J].电化教育研究,2018,(12):94-101.

Action Research on Double-line Blending Teaching to Promote Deep Learning under the Perspective of Embodied Cognition

TAO Yu-wei

Under the guidance of embodied cognition theory, double-line blending teaching created the learning situations of embodied experience, situational interaction and collaborative interaction to develop students’ higher-order thinking and promote the realization of deep learning goals. Based on this, the paper constructed the double-line blended teaching model under the perspective of embodied cognition, and designed the model implementation process of “previous students analysis → preliminary cognition and construction → deep understanding and transfer → learning evaluation and reflection”. After that, this paper adopted action research and made a statistical analysis of the sample data through three links of action planning, action implementation and learning evaluation. It was found that the experimental class students’ course work and final grades were improved obviously, and the deep learning ability was improved significantly, and the implementation effect of deep learning was excellent. The interview with teachers and students showed that the double-line blending teaching had a facilitation role for students’ deep learning. It was helpful to develop students’ higher-order thinking and promote deep learning to carry out double-line blending teaching under the perspective of embodied cognition.

double-line blending teaching; embodied cognition; deep learning; action research

G40-057

A

1009—8097(2023)01—0066—08

10.3969/j.issn.1009-8097.2023.01.007

本文为江苏省教育科学“十四五”规划2021年度课题“构建数字孪生智慧学习空间,促进探究学习模式创新发展”(项目编号:D/2021/01/131)、常州大学石油化工学院教育教学研究课题“新工科视域下虚实结合化工类专业实验教学模式研究”(项目编号:SHJY202101)的阶段性研究成果。

陶宇炜,副教授,硕士,研究方向为智能信息处理,邮箱为tyw@cczu.edu.cn。

2022年6月2日

编辑:小米