数字化转型背景下教育元宇宙数字技术进阶模型研究*

2023-02-09华子荀黄慕雄吴鹏泽黄嘉歆

华子荀 黄慕雄 吴鹏泽 黄嘉歆

数字化转型背景下教育元宇宙数字技术进阶模型研究*

华子荀1黄慕雄2吴鹏泽3[通讯作者]黄嘉歆1

(1.广东第二师范学院 教师教育学院,广东广州 510303;2.广东第二师范学院,广东广州 510303;3.华南师范大学 教育信息技术学院,广东广州 510631)

在数字化转型背景下,将元宇宙应用于教育领域,其独有的技术特征对学习方法的变革起到了重要作用。为解答“教育元宇宙因何有效”的问题,文章首先基于人类实践形态理论、具身认知理论及其三要素之间关系的梳理,提出教育元宇宙数字技术进阶模型。之后,文章对该模型三个核心技术——数字物联技术、数字人联技术、数字智联技术的内涵及其在教育领域的应用分别进行了介绍,明确了教育元宇宙的数字技术进阶性。最后,文章以广东省G大学“虚拟现实设计”课程为案例,并以“元宇宙党史游览馆”为课程的实践主题,开展了为期四周的教学实践,通过问卷调查和数据统计分析,验证了教育元宇宙在三项核心技术维度上的教学有效性。文章构建的教育元宇宙数字技术进阶模型在技术维度上凸显了元宇宙的教育优势,可为教育元宇宙的设计、开发、应用研究提供借鉴。

数字化转型;教育元宇宙;数字物联;数字人联;数字智联

引言

2021年,教育部发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远程目标纲要》,明确提出全面推进“数字中国”目标,加快数字社会、数字经济、数字政府建设,以数字化转型整体推进生产方式、生活方式和治理方式变革[1]。数字化转型对于整个社会来说是一种系统性的变革,教育也应融入数字化转型的大趋势中,由此教育数字化转型的理念应运而生。教育数字化转型旨在将数字技术整合到教育的各个层面,从供给驱动变为需求驱动,实现教育的优质与均衡发展,形成开放性、适应性、灵活性、持续性的数字教育生态。在此背景下,利用适切的数字技术进行数字化场景、活动、资源的设计,能够为教学改革与学习者培养提供重要支撑。

在教育数字化转型过程中,教育元宇宙成为重要的发展变量。教育元宇宙是一种虚实融合的学习环境,不仅打破了教学空间的物理边界[2]、创设了学习者的数字化身[3]、增强了学习者的学习体验与具身认知能力[4],具有整合学习者、物理空间、虚拟空间、数字世界四元空间为统一整体的技术特征[5],而且突破了以往在线教育的技术限制,能有效解决当前在线教学存在的一些问题,因此元宇宙也是一种更加高阶的教学形态。基于此,本研究聚焦教育元宇宙的基础数字技术及其相关技术的进阶,探究该环境中各种数字技术对学习者的促进作用。

一 教育元宇宙数字技术进阶模型的构建

1 元宇宙的教育赋能作用

依托5G网络、虚拟现实、区块链、数字孪生、人工智能等技术的融合,元宇宙成为了数字技术发展的最新形态,其本质是创建一个平行于现实世界的在线数字空间[6]。元宇宙可以为教育的正式与非正式学习提供新场景,解决低效线上互动、低参与率、注意力流失等在线教学问题。在教育赋能方面,元宇宙为教育发展提供了崭新的应用场景[7]:①基础设施建设方面,进一步整合基础网络与硬件、软件、数据的形态[8];②网络课程建设方面,融入智能分析技术,开展多模态智慧课堂、虚拟沉浸式学习等智能化教学课程形式[9];③教学资源共享方面,以区块链为支撑,通过学习积分、数字徽章等[10],为学习行为共识提供认证依据;④学习互动方面,依托元宇宙创建的数字化身,开展沉浸式学习[11]。虽然元宇宙获得了学界的关注,但众多研究者依然对元宇宙抱有疑惑、焦虑的态度[12],否定教育一味追逐新技术的发展思路[13]。那么,元宇宙能够在多大程度上发挥教学效果呢?对于此问题,有必要从元宇宙对技术发展的作用、对学习者认知发展的作用等角度进行探讨。

2 教育元宇宙数字技术进阶模型

教育元宇宙之所以能够成为重要的发展趋势,关键在于其技术的进阶性和认知的发展性:一方面,教育元宇宙是一种进阶的技术形态。西方科学哲学家Popper[14]提出人类实践形态理论,认为人类开展实践的形态有三种,即物理世界、心理世界、虚拟世界。从教育技术的视角来看,物理世界、心理世界向虚拟世界发展是一种技术进阶的过程。进一步而言,在物理世界中构建软、硬件集成的智慧学习空间,可为深度学习模型提供支撑(物理世界建设)[15];通过数据分析优化知识结构,形成面向心理世界的知识进化模型[16],可达到学习者高效认知的目的(心理世界建设);而在虚拟环境中融入数字孪生、虚实学习、虚拟化身、数字人助理的教育服务[17],可在物理、心理两个维度实现超越,产生更高的技术进阶形态(虚拟世界建设)。人类实践形态理论很好地解释了元宇宙在技术进阶过程中所带来的教育效能,即以虚拟世界融合物理世界和心理世界,实现技术发展的进阶。另一方面,教育元宇宙也是一种能有效促进认知发展的教育形态。具身认知理论(Embodied Cognition)被认为是VR、AR、MR等虚拟现实学习的基础理论,该理论强调人的学习活动不是独立存在的,而是依托于具体的环境。环境为人提供感知经验[18],而虚拟现实的具身环境又进一步影响人的各种身体感官[19],提供更加丰富的感知经验,人类认知发展以感觉、知觉经验的积累为基础,“环境”“人的身体”“认知”三要素形成了自组织的统一整体[20]。具身认知理论对元宇宙的具身学习解释依然适用,并且元宇宙的技术特性可以获得更强的学习体验,进而能够实现认知的进阶式发展。

技术的进阶性与认知的发展性,使人类实践形态理论与具身认知理论成为教育元宇宙的理论基础,不仅可以解释元宇宙为何优于其他技术形式,而且解答了教育元宇宙“因何有效”的问题。人类实践形态理论的三要素与具身认知理论的三要素存在共通之处,主要表现为:“物理世界”和“环境”都将元宇宙的教育环境作为影响对象,“心理世界”和“人的身体”都将元宇宙的学习者作为影响对象,“虚拟世界”和“认知”都将元宇宙的算法智联作为影响对象。由此可见,两个理论中的三要素既相互联系、又具有相似的发展逻辑,且后环节要素以前一环节要素为基础,并对前一环节要素产生影响。

基于上述人类实践形态理论、具身认知理论及其三要素之间的关系梳理,本研究总结提出教育元宇宙的三个核心技术:①数字物联技术(Digital Internet of Things Technology,DITT),是构建元宇宙软、硬件环境的物联基础技术,实践了物理世界与虚拟世界的联系,在技术层面实现了实物与虚拟的信息联结,在教育层面可应用于虚实传感、虚实识别、虚实计算与虚实分析等方面;②数字人联技术(Digital Internet of People Technology,DIPT),是构建元宇宙学习者人际交流的人联基础技术,实践了人与人的联系,在技术层面实现了数字化身之间的交流网络,在教育层面可应用于人际互联、人际沟通、人际协同与人际分析等方面;③数字智联技术(Digital Internet of Minds Technology,DIMT),是构建元宇宙内部算法的智联基础技术,实践了环境与人认知的联系,在技术层面实现了知识表征与算法生成的智能性水平,在教育层面可应用于知识标识、知识表征、算法智能和类脑智能等方面。这三个核心技术与人类实践形态理论、具身认知理论的三要素存在对应关系,分别为三个核心技术的内涵提供了理论解释,并且上述理论三要素的内在进阶性也进一步解释了三种核心技术存在进阶关系。基于上述理论分析,本研究提出教育元宇宙数字技术进阶模型,如图1所示。

图1 教育元宇宙数字技术进阶模型

在教育元宇宙数字技术进阶模型中,数字物联技术是基础技术,数字人联技术是关键技术,而数字智联技术是高阶技术。三个核心技术都以数字物联网为支撑,且互为联系形成了数字人联网,使元宇宙教育得以规模化应用,并不断积累算法促进数字智联网的成熟。当前,教育元宇宙尚未完成技术进阶,但已出现诸多基础技术交叉融合的趋势。下文将详细介绍元宇宙数字物联技术、数字人联技术、数字智联技术及其在教育领域中的应用。

二 元宇宙数字物联技术及其教育应用

学习者沉浸于元宇宙需借助一定的物理设备,物理设备为“物理对象”与“信息沟通”提供联系,学习者通过基于物理设备的数字物联技术实现信息要素的属性联结。数字物联技术是指通过各种信息传感设备,实时采集所需物理信息的技术[21]。数字物联技术可以将一切物品数字化,将教育交互从“实有范式”转变为“互联范式”[22][23]。传统课堂的物联网环境仅能够满足基本的识别,而数字物联技术能够实现物理设备与应用的泛在化[24]——采用该技术支持的物理过程模型和设备推理模型对教学特征、行为与环境进行分析,可以实现传感器与管理平台的智能通信[25]。

1 数字物联技术的虚实传感与识别

数字物联的核心技术是传感与识别技术。元宇宙的虚实传感与识别是将传感技术与元宇宙环境进行融合,通过现实传感硬件与模拟信号进行传输,实现实体和虚拟对象的传感与信号识别,达到“以实控虚”或“以虚控实”的互动目的。例如,厉动体感控制器(Leap Motion)能够让使用者通过体感操作实现对虚拟物件的控制,在任何涉及使用控制器的元宇宙环境都可以利用其软件开发工具包(Software Development Kit,SDK)来定义手势动作[26],制造沉浸进阶的学习临场感;另外,对体感控制器SDK的各种手势动作也可以进行个性化定义,当使用者利用控制器进行虚拟控制时,即可根据定义的个性化指令来识别其行为[27]。

2 数字物联技术的虚实计算与分析

传感与识别是物联技术的重点,而未来数字物联技术的发展重点将集中在计算与分析方面。计算与分析技术并没有统一的标准,在教育领域已有教育环境分析、师生特征分析、师生行为分析等应用。元宇宙环境下,学习者的计算与行为分析具有较大的应用价值,通过元宇宙独有的沉浸环境能够解决在线教育的诸多难题,这是发挥元宇宙教育赋能作用的重要方向。例如,以虚拟化身的生理信号表征学习者本身的行为特点,可以结合数字物联技术进行基于心电的学习情绪模型分析、基于脑电的认知投入度模型分析等[28]。

三 元宇宙数字人联技术及其教育应用

学习者看到彼此的虚拟形象并能够进行沟通,这是教育元宇宙的显著优势。人类通过元宇宙进行“人”与“人”的沟通,学习者基于数字人联技术实现人际要素的属性联结,为现实世界和虚拟世界中的人际互联、沟通、协同提供了通道。数字人联技术以去中心化技术为基础,使用者成为应用程序的终端服务对象,同时成为应用程序联结的中间服务因素[29]。在元宇宙数字化身的“人联”网络中,“人联”既是一种网络服务[30],同时也是网络服务的对象[31],群体情绪和行为通过网络会产生“扩音”的效果[32]。

1 数字人联技术的人际互联与沟通

数字人联技术的主要功能是为使用者提供互联与沟通的桥梁:①元宇宙数字人联技术中的人际互联既有依赖于5G技术的信息传输,也有通过视觉、听觉进行的多种感官交互,实现了多媒体的人际互联。②数字人联技术所创建的人际沟通创造了一种用户价值,在元宇宙中不仅网络有价值,人与人的联系也存在价值,并且人与人联系的产物也是有价值的,这种人际网络凸显了人与人联系的价值性。③元宇宙的虚拟环境为学习者营造了较强的“在场”感(Contextualized Copresence),这源于学习者根据同伴反馈进行感知觉调整的机制[33]。这种在场感让学习者在元宇宙中体验的沉浸感更强烈,不仅加强了数字人联技术支持的人际互联与沟通,而且在一定程度上解决在线教学中学习者参与度和关注度不高的问题[34]。

2 数字人联技术的人际协同与分析

在人际互联与沟通的基础上,人与人之间形成的交互网络能够通过人际协同解决现实问题。教育技术对人际协同的辅助,主要包括小组协同、共同体协同和社会网络协同[35]。其中,基于体感技术的小组学习属于小组协同,基于网络社群的教师发展共同体属于共同体协同[36],基于大规模在线课程的知识共创属于社会网络协同,而元宇宙能够涵盖以上三种层次的人际协同,甚至可以实现虚拟化身之间的虚拟协同。对于人际协同成效的验证,考虑到人类行为具有不可预测、随机性的特点,可采用熵值法(Entropy Method)进行分析。熵值法是一种客观赋权的方法,能够对系统状态的不确定进行度量。对于虚拟现实技术促进学习者的效果验证,已有研究通过六类VR设备硬件因素、软件因素、行为意向因素的熵值分析,验证了虚拟现实技术具有较好的教学成效[37],可为元宇宙环境下的人际协同分析提供参考。

四 元宇宙数字智联技术及其教育应用

智能性是元宇宙的基本特征,同时也是元宇宙在教育领域发挥作用的重要支撑。人类通过元宇宙进行“知识体系”与“机器智能”的构建,学习者基于数字智联技术实现知识要素的属性联结,并在人类知识与虚拟空间中的知识之间建立联系。数字智联技术是构建知识与智能自动化的核心系统,其关键任务是在多种人工智能基础技术的支持下进行知识获取、知识表达和知识交换,以建立包括物、人、机器在内的智能实体之间的语义联结,并实现不同智能体之间知识的互联互通[38]。

1 数字智联技术的知识标识与表征

虚拟世界呈现的是人类创造的一种人工世界,因此虚拟环境中的样态是人类各种知识的标识与表征。元宇宙用数据标记知识,利用算法进行表征[39],这就需要应用数字智联技术对知识进行管理。学习元(Learning Cell)是一种数字化资源标识与表征形式,强调资源利用、信息采集和网络共享。已经具有完善设计框架的学习元可为元宇宙的知识管理提供借鉴[40],尤其是其对“社会知识网络”的定义可用于进一步细化元宇宙的知识结构。

2 数字智联技术的算法智联与类脑智能

元宇宙中数字环境与数字化身的运行规则是由算法定义的。根据内外共生进化算法的设计思路[41],数字智联技术的算法可分为内嵌算法和外嵌算法。经过内嵌算法与外嵌算法的不断组合、优化,便可构建具有初级智能水平的“类脑”智能体。类脑智能(Cybernetic Brain,Cybrain)是以计算建模为手段,通过软、硬件协同实现神经拟态的一种机器智能[42]。当元宇宙的数字人和虚拟环境建设达到一定规模时,内嵌算法与外嵌算法便可实现共生,算法的智联则由静态服务向动态生成发展,并达到初级的类脑智能水平。本研究案例部分所选取的虚幻引擎平台(Unreal Engine),提供的就是具有初级类脑智能水平的应用。

五 教育元宇宙数字技术进阶模型的实践案例

为验证教育元宇宙数字技术进阶模型的有效性,本研究依托虚幻引擎平台,将元宇宙数字物联技术、数字人联技术和数字智联技术融入具体的教学实践。虚幻引擎平台是由美国艺铂(Epic Games)公司于1998年发布的游戏开发平台,拥有比较先进的三维环境创作工具和数字人创作工具,现已被广泛应用于游戏、影视、医疗、建筑、教育等领域。

1 实践设计

(1)教学设计

本研究以广东省G大学教育技术学专业的必修课“虚拟现实设计”课程为案例,并以“元宇宙党史游览馆”为课程的实践主题,开展了为期四周的教学实践。本研究采用虚幻引擎平台作为元宇宙开发环境,并使用HTC Vive虚拟现实眼镜作为沉浸式设备。

(2)数字物联模块设计

数字物联模块设计主要是对学习者使用的教具、观看的教学媒体和实现虚实结合的控制器进行物联设计,包括:

①教具物联设计。本研究设计了党史学习卡,这是一种能提供虚拟化三维(Objective 3D,OBJ)模型的实物卡片。学习者通过扫描学习卡上的二维码,可以查看虚拟化OBJ模型,且该模型会自动导入到虚幻引擎平台。

②教学媒体物联设计。将虚拟化OBJ模型导入虚幻引擎平台后,通过平台上的相关工具和按钮制作虚拟的媒体展示设备,包括将平板工具设置为Media Player属性、在蓝图中设计开关按钮命令(Pressed/Released)、创建Media变量并联结Open source函数、调用On Component Begin Overlap函数、设置循环参数等。通过上述操作,可以实现元宇宙环境对实物媒体与虚拟媒体的协同控制。

③控制器物联设计。为提高沉浸性,本研究将厉动体感控制器引入元宇宙控制系统以代替鼠标操作,并直接在电脑中安装厉动体感控制器的手势操作应用。在虚幻引擎平台上打开厉动体感控制器接口,学习者即可通过自己的手势实现对虚拟化身相应手势的操作控制。

(3)数字人联模块设计

数字人联模块主要用于辅助学习者在现实世界的沟通、交流与协作,包括:

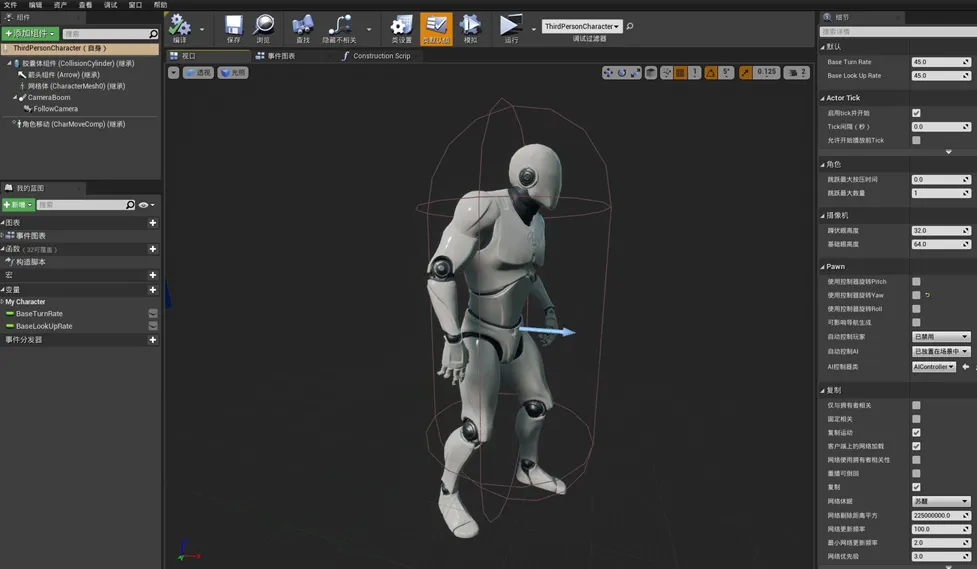

①虚拟化身的创建。本研究采用手工建模方法,首先根据现实人的特征进行建模,搭建虚拟化身的基本骨架,并将骨架模型导入虚幻引擎平台;然后在元宇宙场景中创建虚拟化身网格体,并根据网格体匹配骨架;最后对骨架的骨骼进行活动范围和骨骼挂件设计,如图2所示。

图2 虚拟化身的创建

图3 党史学习元宇宙场景

②虚拟化身算法设计。在虚幻引擎中设计虚拟化身的行为规则,行为规则以虚幻引擎的蓝图(Blueprint)功能为基础得到实现。对虚拟化身人联性的设计主要是按键控制器动作,包括自由移动、对话及互动行为,这些行为调用了三类变量:以浮点变量获得虚拟化身在场景中的相对位置、以BOOL变量设计虚拟化身的控制命令、以Object对象变量输出虚拟化身做出相应行为。

③党史学习元宇宙场景设计。根据现有的党史学习室的空间布局进行元宇宙场景设计,并充分利用墙面用来展示党史学习卡,以支撑后续基于场景进行的学习活动,如图3所示。

(4)数字智联模块设计

数字智联模块主要用于本案例中各种环境、学习对象和学习者要素的表征设计,赋予环境、数字人以算法,使之可以与学习者进行交互,主要包括:

①知识表征设计。本研究通过虚幻引擎平台创建知识元,将知识元属性分为五种类型,即对象属性、通用类属、资产属性、蓝图算法、共享属性,分别对应案例中的知识属性、知识互动形态、知识媒体形态、知识智能式互动方法、知识发布渠道。

②智能体构建。对虚拟化身下达循环命令,根据虚拟化身的活动进行算法启动与关闭(On/Off),使之具有初级的类脑智能水平。对于机器人智能体主要调用Object对象的AI运动算法,并利用Object对象的Delay延迟算法进行智能自循环、利用BOOL变量和Float浮点型变量进行辅助支撑,最终实现初级智能导师的构建。

2 实践过程

2022年秋季学期,本研究团队开展了具体的教学实践,主要基于元宇宙环境开展序列型指引、综合型探究、众创型建构三种学习活动,实践周期为四周。

①第一周开展序列型指引活动:指导学习者按序列型步骤分步学习,熟悉虚幻引擎平台,观察目标测试原型,熟悉物联设计的操作。

②第二周开展综合型探究活动:指导学习者根据已有原型进行党史学习场馆搭建和虚拟化身人物建模,并通过小组合作搭建、完善、优化虚拟化身。

③第三周开展众创型建构活动:指导学习者以小组为单位,根据前两周成果进行党史学习活动设计,要求活动体现智联特征,尤其是党史的知识表征和虚拟化身的AI设计要具有智联性。

④最后一周为作品分享:学习者通过作品的汇报提高协同驱动力,并在后续优化作品。

3 实践效果分析

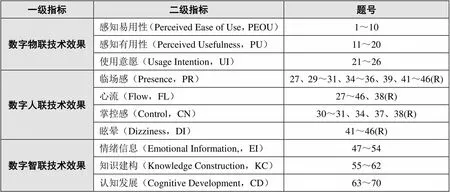

本案例的实践效果分析采用问卷调查法。参考“基于VR技术的教学效果问卷”[43],针对教育元宇宙数字技术进阶模型的成效,本研究设计了“教育元宇宙数字技术进阶效果调查问卷”,具体包括3个一级指标、10个二级指标,共70道题目,如表1所示。为检查无效数据、提高研究效度,本研究设计了7道反向测试题。经计算,问卷总的Cronbach’s α值=0.92,表明问卷的信度较高;KMO值=0.713>0.5,值=0<0.05,表明问卷具有较好的结构效度。

表1 教育元宇宙数字技术进阶效果调查问卷设计

注:(R)表示反向测试题。

本次问卷调查以G大学教育技术学专业2020级参与案例课程学习的某班学生为调查对象,该班共45人,其中女生31人、男生14人。本研究通过面对面方式发放问卷45份,回收有效问卷45份,问卷有效率为100%。本研究采用SPSS 22.0进行问卷数据的统计分析,结果如表2所示。

表2 问卷调查数据统计分析结果

①在指标评价方面,3个一级指标、10个二级指标的均值都大于平均水平(>3),表明教育元宇宙数字技术进阶效果获得了被调查者的积极正面评价。但是,3个一级指标在成效高低上存在差异:数字物联技术效果、数字智联技术效果的均值明显高于数字人联技术效果,表明案例的数字物联、数字智联成效优于数字人联成效。

②效应量评价方面,将各二级指标的均值、标准差与前测平均水平的均值、标准差进行比较之后得到效应量值(Cohen’s D),该值处于0~1的范围内,数值越高,表明指标的效度越高。其中,感知有用性(0.71)、临场感(0.51)、心流(0.48)、眩晕(0.42)分值较高,而感知易用性(0.22)、认知发展(0.08)分值较低,其他指标处于相对平均的水平,说明被调查者认为案例中所建构的教育元宇宙环境对学习有用且临场感强,但在易用性和促进认知发展的设计上仍有待进一步加强。

③模型拟合度方面,本研究提出教育元宇宙数字进阶的假设模型,即元宇宙赋能教育主要依赖数字物联技术、数字人联技术、数字智联技术,并且这三个核心技术具有“物联→人联→智联”技术进阶的单向指向关系。之后,本研究采用SPSS Amos 22.0进行基于结构方程模型的模型拟合度检验,获得相关检验统计量如下:绝对适配度指数RMSEA、SRMR均小于0.1,增值适配度指数CFI、TLI、IFI均大于0.9,表明模型整体拟合度好。也就是说,本研究所提出的理论模型与实际调查数据具有较好的拟合度,教育元宇宙数字进阶的假设模型得到了较好的支持。

六 结语

数字化转型是对传统教育组织形式、教学模式和学习范式的系统化革新,涉及教与学全要素、全流程、全领域的整体性推进,而数字技术深度融入教育过程是推进教育数字化转型的关键步骤。教育元宇宙作为能够整合多种技术的教学环境,具有诸多技术优势,对变革教学方式与学习方式具有重要作用。

本研究聚焦于教育元宇宙的技术进阶性,基于人类实践形态理论和具身认知理论,提出教育元宇宙数字技术进阶模型。该模型包含三个核心技术,即数字物联技术、数字人联技术、数字智联技术,它们均在教育领域进行了应用。为验证教育元宇宙数字技术进阶模型的成效,本研究选取广东省G大学的“虚拟现实设计”课程作为案例,以“元宇宙党史游览馆”为课程的实践主题,开展了为期四周的教学实践。“教育元宇宙数字技术进阶效果调查问卷”的数据分析结果显示教育元宇宙的数字物联技术、数字人联技术、数字智联技术应用取得了较好的教学成效,并且通过基于结构方程模型的模型拟合度检验得出本研究所提出的理论模型与实际调查数据具有较好的拟合度,由此进一步验证了教育元宇宙数字技术进阶模型的有效性。

但是,本研究也存在一定的局限性,如教育元宇宙的数字进阶尚未完成,一些核心技术的教学应用还不够深入,有待进一步探索教育元宇宙相关技术与教育教学的深度融合;虽已进行教育元宇宙数字技术进阶模型的案例研究,但后续研究需要扩大样本量并丰富研究维度,以验证理论模型的多维有效性。当前,元宇宙的教学应用仍处于探索阶段,但可以预见元宇宙赋能教育将发挥越来越重要的作用。期待在教育数字化转型的背景下,教育工作者能够应用教育元宇宙解决特定的教学问题,为实现我国教育的高质量内涵式发展提供坚实助力。

[1]教育部.中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远程目标纲要[OL].

[2]刘革平,高楠,胡翰林,等.教育元宇宙:特征、机理及应用场景[J].开放教育研究,2022,(1):24-33.

[3]王同聚.中小学教育元宇宙空间的构建及其教学应用[J].现代教育技术,2022,(11):15-23.

[4]Edelman B J, Meng J, Suma D, et al. Noninvasive neuroimaging enhances continuous neural tracking for robotic device control[J]. Science Robotics, 2019,(31): aaw6844.

[5]沈阳,田浩,黄云平.智能增强时代推进新一轮学习革命——访中国科学院院士吴朝晖教授[J].电化教育研究,2020,(8):5-10.

[6]刘革平,王星,高楠,等.从虚拟现实到元宇宙:在线教育的新方向[J].现代远程教育研究,2021,(6):12-22.

[7]李海峰,王炜.元宇宙+教育:未来虚实融生的教育发展新样态[J].现代远距离教育,2022,(1):47-56.

[8]教育部.教育新基建的范围是什么?[OL].

[9]蔡苏,焦新月,杨阳,等.5G环境下的多模态智慧课堂实践[J].现代远程教育研究,2021,(5):103-112.

[10]黄予.教育数字徽章:数字化时代的新学习认证[J].电化教育研究,2018,(11):54-60.

[11]华子荀,付道明.学习元宇宙之内涵、机理、架构与应用研究——兼及虚拟化身的学习促进效果[J].远程教育杂志,2022,(1):26-36.

[12]崔岐恩,马晓瑜,张晓霞.符号教育:元宇宙的教育形态[J].继续教育研究,2022,(10):89-92.

[13]杨阳,陈丽.元宇宙的社会热议与“互联网+教育”的理性思考[J].中国电化教育,2022,(8):24-31、74.

[14]Popper K. The open universe: An argument for indeterminism from the postscript to the logic of scientific discovery[M]. London: Routledge, 1988:114-116.

[15]陈兴冶,马颖莹,杨伊.面向计算思维发展的深度学习模型建构——以可视化编程教学为例[J].电化教育研究,2021,(5):94-100、121.

[16]逯行,陈丽.知识生产与进化:“互联网+”时代在线课程形态表征与演化研究[J].中国远程教育,2019,(9):1-9、92.

[17]李海峰,王炜.数字孪生教育应用的教学模式探究——基于美国、瑞士和芬兰数字孪生教育应用的案例分析[J].现代教育技术,2021,(7):12-20.

[18]艾兴,李苇.基于具身认知的沉浸式教学:理论架构、本质特征与应用探索[J].远程教育杂志,2021,(5):55-65.

[19]Wilson M. Six views of embodied cognition[J]. Psychonomic Bulletin & Review, 2002,(4):625.

[20]王美倩,郑旭东.具身认知与学习环境:教育技术学视野的理论考察[J].开放教育研究,2015,(1):53-61.

[21]张胜,赵珏.智慧教育管理体系的可视化探究——以湖南工商大学为例[J].现代教育技术,2020,(8):80-85.

[22]孙其博,刘杰,黎彝,等.物联网:概念、架构与关键技术研究综述[J].北京邮电大学学报,2010,(3):1-9.

[23]刘云生.论“互联网+”下的教育大变革[J].教育发展研究,2015,(20):10-16.

[24]金智勇,张立龙.智慧教室“三位一体”模型构建及实践探索——以华中师范大学为例[J].现代教育技术,2019,(4):75-81.

[25]吴振宇,杨雨浓,朱新宁.面向智能诊断的语义物联网知识标注与推理框架[J].北京邮电大学学报,2017,(4):104-110.

[26]华子荀.虚拟现实技术支持的学习者动觉学习机制研究[J].中国电化教育,2019,(12):16-23.

[27]曾宣宝.基于类神经网络及Leap Motion手势辨识系统之实现[D].台北:成功大学工程科学系学位论文,2015:35.

[28]华子荀,黄慕雄.教育元宇宙的教学场域架构、关键技术与实验研究[J].现代远程教育研究,2021,(6):23-31.

[29]Iopcommunity.com. What is the Internet of people (IoP)[OL].

[30]朱益辉.人联网时代知识传递的实现[J].产业与科技论坛,2019,(22):46-47.

[31]陈昌凤.未来的智能传播:从“互联网”到“人联网”[J].学术前沿,2017,(23):8-14.

[32]朱代琼,王国华.基于社会情绪“扩音”机制的网络舆情传播分析——以“红黄蓝幼儿园虐童事件”为例[J].西南民族大学学报(人文社科版),2019,(3):146-153.

[33]Su Q, Mcavoy A, Plotkin J. Evolution of cooperation with contextualized behavior[J]. Science Advance, 2022,(6):eabm6066.

[34]杨琳,吴鹏泽.基于知识惯性的在线教学知识创新研究[J].现代教育技术,2021,(12):77-84.

[35]祝智庭,彭红超.技术赋能智慧教育之实践路径[J].中国教育学刊,2020,(10):1-8.

[36]华子荀,许力,杨明欢.面向教师专业发展的实践共同体评价模型研究[J].中国电化教育,2020,(5):101-110.

[37][43]华子荀,欧阳琪,郑凯方,等.虚拟现实技术教学效用模型建构与实效验证[J].现代远程教育研究,2021,(2):43-52.

[38]王飞跃.新IT与新轴心时代:未来的起源与目标[J].探索与争鸣,2017,(10):23-27.

[39]付文星,刘月,李艺.命题符号理论中知识表征思想的发生学追问[J].电化教育研究,2021,(10):19-24.

[40]余胜泉,王琦,汪凡淙,等.泛在学习资源组织和描述框架国际标准研究——暨学习元的国际标准化研究[J].中国远程教育,2021,(7):1-9、76.

[41]王壮,张新敏.基于内共生算法的混装线平衡和排序协同优化[J].组合机床与自动化加工技术,2022,(1):152-155、159.

[42]王雪,乔玉飞,王崟羽,等.教育智能体如何影响学习者情绪与学习效果?——基于国内外39篇实验或准实验研究文献的元分析[J].现代教育技术,2022,(8):59-66.

Research on the Advanced Model of Digital Technology of Edu-metaverse under the Background of Digital Education Transformation

HUA Zi-xun1HUANG Mu-xiong2WU Peng-ze3[Corresponding Author]HUANG Jia-xin1

Under the background of digital transformation, the metaverse has been applied into the educational field, and its unique technological characteristics have an important role in promoting the reform of learning methods. In order to answer the question “why the edu-metaverse was effective”, this paper proposed the advanced model of digital technology of edu-metaverse based on the human practical morphology theory, embodied cognition theory and the carding of the relationship among the three elements. Then, the connotations of the three core technologies of this model, namely, digital internet of things technology, digital internet of people technology, and digital internet of mind technology, and their applications in the educational field were introduced step by step. Meanwhile, the advanced nature of digital technology of edu-metaverse was clarified. Finally, this paper carried out a four-week teaching practice by taking the “Virtual Reality Design” course of G University in Guangdong province as an example and further the “Tour Hall of the Party History of the Metaverse” as the practical theme. In addition, through questionnaire survey and data statistical analysis, the teaching effectiveness of edu-metaverse in the dimensions of the three core technologies was verified. The advanced model of digital technology of educational meteverse constructed in this paper highlighted the educational advantages of the metaverse, which could provide reference for the design, development, and application research of edu-metaverse.

digital transformation; edu-metaverse; digital internet of things; digital internet of people; digital internet of mind

G40-057

A

1009—8097(2023)01—0029—11

10.3969/j.issn.1009-8097.2023.01.003

本文为国家社会科学基金“十四五”规划2022年度教育学一般课题“数据驱动下中小学教师智能教育素养提升路径与机制研究”(项目编号:BCA220207)的阶段性研究成果。

华子荀,系主任,讲师,博士,研究方向为教育元宇宙、跨学科(STEAM)教育、互动媒体教学,邮箱为huazixun@gdei.edu.cn。

2022年10月31日

编辑:小米