回忆-影像下“杭州新浪潮”的实验特质*

2023-02-08陈洪卫

陈洪卫

(河北传媒学院研究生院,河北石家庄 051432)

一、德勒兹时间-影像的入口:回忆-影像

(一)时间-影像与绵延

吉尔·德勒兹其人,为法国后结构主义哲学家,也是众多现代西方哲学家里,最“电影”的一位哲学家,他的哲思深受尼采、柏格森等人影响,强调潜在与生成的世界,认为电影是诠释我们与世界的潜在联系,延续我们思想的一种“力”。这一思想大为激发了艺术家的创造力生成。他撰写了两部重量级的电影著作《电影1:运动-影像》《电影2:时间-影像》,开启了电影研究的新时代。德勒兹在其中将电影划分为两类:一是有着最符合观赏逻辑的经典好莱坞式电影(运动-影像)、二是以现代主义电影为代表的“意识流”电影(时间-影像)。德勒兹的立场站在了现代主义电影这一边,认为打破常规时间叙事的“意识流”类电影才是更能体现电影本体的电影。这也符合德勒兹自柏格森那里承继而来的“心流”绵延时空观。时间-影像主要涵盖了回忆-影像、梦幻-影像、晶体-影像三大类。三者分别为时间-影像的入口、内部及最理想状态。时间的永恒、思维的延展,在回忆-影像这个入口中得到初步彰显。仔细探讨回忆-影像,避不开柏格森的绵延思想与时间倒锥体。

绵延是贯穿于柏格森生命哲学的一个时间概念[2],他认为绵延就是“去空间化”的时间。有这么三种时间类型:源初时间、物理时间、“绵延时间”。其一,源初时间带给世界有流变、运动、创造的性质,是时间本来的样子。其二,物理时间则是基于传统的惯性认知:以空间与运动来衡量时间,时钟每走动一刻,在钟表的空间中都会进行运动位移,从而人们知道时间在流逝。其三,“绵延时间”则不同于传统的以空间来定义时间的方式,绵延摒弃了空间与运动,从柏格森的心理事实出发,更关注于时间本身的存在与意义。这是最接近于源初时间的一种时间类型,时间在每一刻都在质变。人的意识在运作之时,思想在拓展,时间在游移,没有固定的空间广延性在,不以空间的运动来衡量时间,时间从而达到了前所未有的自由空间,精神可以游移古今与万里之外。例如说当我们在电影院观影时,物理时间上只经历了两个小时,但是好电影会让我们感受到像是经历了一生。这即是“绵延时间”的体现。

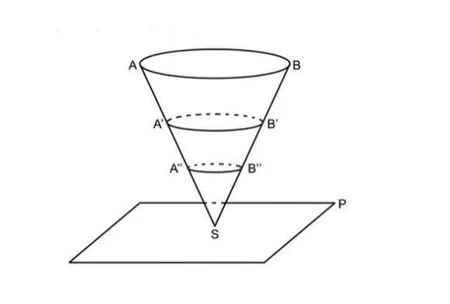

(二)潜在与记忆倒锥体

潜在是回忆-影像的另一个重要概念依托,主要通过柏格森的时间倒锥体(图1)来说明它的时间观念。柏格森认为有这么一个倒锥体,承载了我们人类所有的精神生活。[3]平面P代表了现实正在发生的事与即将面对的事,锥体SAB则代表我们的所有记忆。而倒锥体的尖点S则代表现在,同时也是平面P上的一个点。A’’B’’、A’B’、AB则是回忆的不同深度,代表了当前的记忆横截面,越靠近锥底则越靠近我们的深层潜在记忆。[4]整个记忆运动是双向的,尖点S不断从当下平面P获得感知,从而生成记忆储存于倒锥体之中。而每一刻尖点S识别当下,都带着倒锥体SAB已有储存的过去,去影响参与当下记忆的判断与认识。整个倒锥体一直处在双重往返运作生成之中。过去记忆自上而下向着当下自由运动、流变,成为构成我们精神生活的一个生命体。由于记忆的运动,人的精神活动运作更频繁。记忆的积累在每一次新的感知体认的时候都会加重,过往的记忆影响并参与每一次新的感知,每次感知都是新的创造。

图1

通过梳理绵延与潜在,我们得以获得理解回忆-影像的基础。继而我们来探讨回忆-影像。德勒兹在《电影2:时间-影像》中开篇便指出柏格森区分“识别”的两种形式:自动识别与刻意识别。通过两种识别也由此区分出了两种影像:感知-运动影像与纯视听影像。自动识别指的是那些平常基础层面上的识别再认,如迎面向你走来了一个人,你识别出这是你的朋友这一类的惯性认知,可以说指向的是事物本身的日常识别。刻意识别对应的是纯视听影像,指的是你面对一种情况,自动日常反应失效,不得不“愣神儿”[5]游离的时刻。如迎面朝你走来一个陌生人,他对着你打招呼,你第一时间想不起他,自动识别失败,你不得不经过刻意识别,在潜在深层的记忆中打捞质料使得最终你们相认。在这个过程中,我们由当下回到过去,再由记忆返还到现在。

二、“杭州新浪潮”的记忆时空呈现

(一)“杭州新浪潮”——区域电影下的江南电影

中国艺术研究院的贾磊磊教授曾提出过区域电影理论,将我国的电影从空间层面上划分为了区域板块。在其表述中,有别于西部电影中生死存亡的忧患意识,江南的诗书画传统以及丰饶的水资源、田园地貌给予了这片地域以温柔的美感,也给予了这片地域衣食无忧的环境[6],基于此,我们可以发现当代的江南电影更多地在主题上述说着人与自然相互依偎以及文化冲突等相关母题。2019年顾晓刚的《春江水暖》、仇晟的《郊区的鸟》、祝新的《漫游》这三部来自杭州的电影均在国内外的重磅电影节上取得了成果和瞩目,随着“杭州新浪潮”的叫法逐渐在业界中散开而来,可以将其看作是江南电影的其中突出代表。而后在2021年出现的《她房间里的云》与《柳浪闻莺》亦加入了“杭州新浪潮”的创作阵营。

《春江水暖》用卷轴式的长镜头拍出了江南地貌的美感和家族故事。仇晟《郊区的鸟》将镜头对准了勘探地质的青年,涉及了回忆和梦境,继而牵连出了幼时自己与小伙伴的故事。祝新的《漫游》以一个小女孩写作文的故事而带出与回忆梦境串联的故事。而《她房间里的云》这部在2021年FIRST现场被抢票到售罄的电影则更是在个体记忆、幻觉中穿梭。《柳浪闻莺》讲述了在现代化的同时我们民族文化也逐渐消失的哀伤。归结来看,“杭州新浪潮”的影像有某些特点:即凭直觉去创作、细腻表达生活的某个剖面、透着阿彼察邦般的自然感悟、秉着第六代导演章明《巫山云雨》般的朦胧、抑或是带有先锋实验性的视听表达。审视《郊区的鸟》《漫游》《她房间里的云》其中的回忆与生命体验,从而探寻其中回忆-影像的哲学意味。

(二)记忆与时空呈现:《郊区的鸟》《漫游》《她房间里的云》

仇晟的《郊区的鸟》、祝新的《漫游》以及郑陆心源的《她房间里的云》立足于杭州这一江南城市、影片故事来自青年导演的个体记忆、在回忆与超现实中探寻着自己的感知与情感。《郊区的鸟》导演仇晟在采访中称这部影片是“一场对回忆的调查”。回忆在影片中占据的分量举足轻重。地质勘探人员夏昊为了研究地沉现象而与团队成员游走于郊区。青年夏昊自始至终处于一种游移的状态,即与当下的环境,城市有陌生感。其一体现为他对人群的冷淡,其二体现为他对这座现代化城市的陌生感,其三片名《郊区的鸟》,已然提到了郊区,这是一个不属于中心的地域。种种暗示梳理出了青年夏昊的边缘疏离感。青年夏昊像莫迪亚诺《暗店街》中失忆的主人公一样,在勘探过程中寻找着自己逝去的童年过往。伴着秋风与落叶的校园,青年夏昊从旧书桌里拿起了一本日记,开始进入刻意识别,游弋在潜在回忆里:童年的夏昊有着自己的小团体,与小伙伴们一起掏鸟窝、玩游戏,后来大家逐渐长大,小团体成员也挨个儿逐渐走散。在这段记忆里,夏昊想起了自己的幼年时光。时间在记忆中游走,流动,观众透过过去的童年部分的影像再来看待青年的夏昊,便体会到了那种沧桑感与过去的厚重感。

影片《漫游》在声音方面,注重自然声响,涉及了对自然的探寻,表达了人与自然相互依偎的母题。整部影片穿插着自然意向、回忆、梦境、柔光画面,呈现出了一种思维运作的梦幻质感。风、闪电,山洞回声,流水。种种意向串起了小女孩李森林的回忆和幻想。[7]具有一种阿彼察邦式自然的神秘主义气息。不同于《郊区的鸟》在呈现回忆画面时直接用大段连续童年画面呈现,《漫游》中小女孩的回忆、梦境,均是通过类似于闪回的片段而进行的画面闪现体现。多次碎片化的记忆体现现实时空与过去时空、臆想时空的关联。《她房间里的云》在国内首次出现是在2021年的第15届FIRST国际青年电影展上。在自我探索与表达上,郑陆心源运用了先锋性的摄影手法来呈现着她的私人杭州记忆——负片、雪花、全黑白的视听,富含故障艺术与拼贴感的后现代性风格。负片下的老家拆除画面即震撼又有种荒诞虚假感,真实与幻想并置,亦是导演的独特杭州记忆个体表达。

三、回忆-影像对创作的实验性启示

(一)创造力的形成:时间回溯、主观性、抽象性

时间倒锥体是一个流动的循环生成过程。当下不断与过去交织、我们带着过去的厚重而前行。生命的多维度、时间的当刻体验,都在告知人类可以有更丰富的情感、思想、体悟。抛掉线性的日常生活,人获得了本真境界,从而确立了自我,进而才能创造带有自己独特思想的艺术作品。电影是存放视听要素的海洋,通过不同的视听组接,艺术表达的声画分离,承载住了我们记忆的厚重。在回忆-影像中打破运动-影像的桎梏,把思维与时间从线性的日常中解放出来。继而意识到,我们的过去经历,我们的生命正在流淌。

“主观性具有了一种新意义,它不再是运动的或物质的,而是时间的和精神的”[8]。德勒兹在《电影2:时间-影像》中如此表述道。随着运动-感知链条的断裂,时间变为非时序性时间,情感作为了主观性的一个维度,使得回忆-影像具有主观性。普鲁斯特的《追忆似水年华》表达了诗意的人生,潜在回忆唤醒想象的潜能。时间在回忆中反复来回,我们终以体现到时间之于自我的那一面。只有保有创作者的主观性,作品才有追求深度的内涵。从这个层面讲,电影需要鼓励以“杭州新浪潮”为代表的多元先锋性的艺术创作。

德勒兹作为一个不断创造概念的哲学家,他认为哲学就是创造概念。[9]汪民安教授曾讲过,为何哲学中一定要有诸多晦涩的学术名词“来难”为学生,是因为简单的词语概括不了深奥的内涵,我们能做的也就是与真知保持一定的遥望距离,从而不断我们的学习。在德勒兹创造了一众概念后,可以发现一个共同点:抽象概念激发创造力,抽象对艺术家具有启发性。回望电影史,我们可以看到欧洲先锋电影中的德国表现主义、法国印象派电影、法国超现实主义诞生出了不少的实验杰作(如《一条安达鲁狗》《微笑的布迪夫人》)。而这些实验影像的诞生,也即是受到了抽象的先锋绘画的影响,从而激发出了艺术家的创造力。

(二)德勒兹与“杭州新浪潮”于中国本土电影的新启示

当下的艺术发展展现出艺术与科技、哲学结合的新趋势。重读德勒兹的电影著作或许可以为我国的影视行业发展提供养分。在电影哲学的角度下,我们可以发现,在我们的新一代、新力量的创作者身上,他们的作品中带有哲学的生命意味。来自个人的生命体验,将时空放置于过去、现在、未来三个维度去并置处理,在这个间隙中,进行自我生命的思索。立足于当下的社会环境与时代发展,他们作出了自己的思想表达。“杭州新浪潮”的出现是中国创作新力量的涌现,他们不再囿于传统的电影制作方式继续讲诉宏大的生命议题。而是从自我出发,取材于自我生命体验的作者表达,饱含对家乡的感受。邱炯炯的《椒麻堂会》也开始为“川派电影”出圈。期待更多的各地新浪潮出现,这一趋势将促进中国本土影视行业的良性发展。

“关注人在数字时代的主体性,与激发电影研究活力,成为当前时代重提德勒兹的两个原因[10]”——李洋教授如此坦言。电影诞生于世百余年来,从杂耍到艺术,西方电影理论无疑对于电影的本体发展具有重要意义。对于泛影像化的当下,德勒兹及其独树一帜的电影哲思则对当下有着更大的理论意义。新媒体艺术,实验影像等后现代性强的艺术现象多元出现,带有极强作者风格的新导演频出,而带有绵延生成性质的德勒兹电影哲学则可以从学术层面去研究这些新艺术现象。德勒兹的电影理论与“杭州新浪潮”的创作现象可以为构建“中国电影学派”的形成,创造我们自己的电影话语体系,提供一个新的研究角度。

结语

回忆-影像作为时间-影像的入口,承载着绵延与潜在的“心流”生成状态。它打破了日常时间的线性走向,在过去与现在之间流动循环,使得人类探索着自己的潜在过去与能量,体会着自我的存在与感知,由此人具备了主观性,确认了自己的主体性。当我们重置时间的时候,可以发现生命的回溯与绵长,感受到生命是纵向的,而不是简单的生老病死的横向运作。[11]“杭州新浪潮”作为区域电影的新创作力量,在个体记忆与时空错置之间进行着南方故事的个体表述。作为中国电影新力量之一,其实验性与个人性更新了我国以往传统的创作方式,使影视的创作主体不再单独属于北京,而开始在各个地域发酵。由贾磊磊教授划分的区域电影中,“杭州新浪潮”以其实验性、先锋性做到了区域电影的旗手。期待在此之后,各地电影都开始引发自己的电影“新浪潮”,促进我国电影行业的多元发展。