课程思政理念下大学语文宋词专题教学研究

2023-02-08程钰涵张跃龙

程钰涵 张跃龙

(1.信阳学院,河南信阳 464000;2.汉口学院,湖北武汉 430212)

一、引言

随着“课程思政”的提出,各个高校均积极开展本专业各个课程的课程思政建设,且各自出台了相关的实施方案、实施办法、实施细则等,从制度上对课程思政建设进行规约,且完善地、系统地提出将课程思政融入实际的教育教学的全过程中来的要求。《高等学校课程思政建设指导纲要》指出文化类课程要结合专业知识教育引导学生深刻理解社会主义核心价值观,自觉弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化。[1]

高校的大学语文课程作为一门通识课程,承担着提升人文素养和语言文字应用的责任,与此同时也担负着培养学生对本民族语言文化的自信心和自豪感的责任,还承担着帮助学生树立正确的世界观、人生观、价值观的责任。[2]因此,按照高校人才培养目标和教学规律,大学语文课程教材以古今中外的名篇为范本,以听说读写的训练为主线,在培养学生语言文化方面的阅读、理解、欣赏、表达与写作能力的同时,又注重学生知识、能力和素质方面的全面发展。现行大部分教材是以主题方式命名章节,按照传统的文学史以及文体格局排列,每单元内容既有对本单元主题的概述,又有文学和文化视角的导读及扩展。如刘钊、牛燕云主编的《大学语文》,在选文方面的总体原则是:力求反映中华民族的优良传统和美德,力求体现高尚理想、人格魅力及积极进取的精神内容和时代风貌。[3]这些素材都蕴含着丰富的课程思政元素,关键在于教师在教学前如何把这些思政元素发掘出来,在教学中如何自然合理地将其融入课堂,在教学后如何评估育人效果等问题。

有鉴于此,本文选取“宋词”这一独具代表性的经典文学体裁,探究“教、学、做”三位一体的教学模式,让文本所蕴含的课程思政元素自然合理地融合到课程中去,从而达到“润物细无声”的更佳的育人效果。

二、大学语文宋词教学策略

(一)明确育人目标

“宋词”这一文体,学生在中小学阶段的语文课上都有接触,但总体来看是零碎的文本学习,重在具体篇目的字词义解释和文本释义层面。作为大学语文的宋词章节,教师在制定教学目标时要基于课程思政育人理念,从整体上进行把握,指定合理的目标和具体的教学活动。例如,“宋词”这一章节的教学目标可以设定为:了解宋词的形成原因;熟悉宋词的发展与分类;结合豪放派和婉约派代表词作把握宋词的创作方法、风格及特点;通过反复吟诵、仿写等方式感受宋词的独特魅力和具体作品中所传达出来的人文情怀与家国情怀。这样安排,由浅入深,由宏观到具体,从而让学生在学习宋词的过程中能够感受作者丰富的内心世界,感受宋词的魅力,共同欣赏韵味悠长的中国经典文化作品。

(二)改变教学模式

传统的教学模式大致有“导入——教师讲授——讨论——布置作业”这样几个环节。我们说要在课程思政建设育人理念下开展教学工作,那么我们就要勇于创新,敢于突破传统的教学模式。育人理念如何润物细无声地起到作用,就要靠教师对教学环节的精心设计。

首先是对所讲文本的选择,教师不应仅仅局限于教材所选择的篇目,而是应当以这些选编篇目为切入点,做相应的扩展,由点及面,进行专题拓展式教学。对比不同《大学语文》教材,不难发现,各自主编的版本在宋词的篇目选择上不尽相同。如毛正天,王飞,乔亚兰主编的《大学语文新编》选取的是《浪淘沙令》(李煜)、《江城子》(苏轼)、《满江红》(岳飞)、《钗头凤》(陆游)以及《虞美人·听雨》(蒋捷)这几篇,[4]刘钊,牛燕云主编的《大学语文》教材中选择了《永遇乐》(李清照)、《摸鱼儿》(元好问)这两篇。虽然都有涉及,但从选择篇目可以看出各自的侧重点有所不同,前者基本是按照宋词的发展历程从前到后选择了相应的代表篇目,后者则更加侧重地域性文化的凸显。因此,教师在进行文本扩展的时候,可以采用详略结合的方式,首先从历时角度系统地选择宋词篇目,帮助学生从整体上对宋词的产生、发展以及各个阶段宋词所表现出来的特点有所了解,然后可以结合本地人文历史文化特色,选择具有地域性文化的宋词作品进行精读,培养学生对地域文化的认识、喜爱与崇敬之情。

以笔者所在院校为例,选择岳飞的《满江红·怒发冲冠》作为精读篇目。结合本地域的大别山红色精神,以史为鉴,以古论今。岳飞精忠报国、矢志不渝的精神已然成为中华民族宝贵的精神财富。爱国主题是人生中永恒的主题。作品中所体现出来的家国情怀,是值得一代代人去学习去感受去敬佩去传承的。再结合近现代历史,在革命老区形成的“坚守信念、胸怀全局、团结奋进、勇当前锋”大别山精神,同样是需要我们当代人去敬仰去铭记去传承的。如有机会,还可以带领同学们去参观纪念馆、革命管,去红色教育基地进行调研。这样就把“躺”在教材中的经典作品变得更加立体更加鲜活,学生也能够更加深入地体会文学作品中所表现出来的个人抱负与家国情怀。

其次,还要充分考虑到大一学生的学习特点,在课堂教学中设计科学、合理的,具有实际操作性的课堂活动,培养学生的语言文字的应用能力,这一方面也是与我们的育人目标相匹配的。例如,在讲解宋词的词牌、性质、创作方式时,可以设计相应的探究式学习。以《卜算子》为例,首先出示三首经典词作,即苏轼的《卜算子·黄州定慧院寓居作》:“缺月挂疏桐,漏断人初静。谁见幽人独往来,缥缈孤鸿影。惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。”①陆游的《卜算子·咏梅》:“驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更著风和雨。无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故。”②毛泽东的《卜算子·咏梅》:“风雨送春归,飞雪迎春到。已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。俏也不争春,只把春来报。待到山花烂漫时,她在丛中笑。”③让学生根据前期所学的有关诗词平仄的知识以及句数字数等,分析这三首词的共同特点。通过这样自主探究式的学习,让学生能够把所学的语言文字方面的理论知识应用到解决分析文本中来。不难看出,“卜算子”词牌名,属双调,共有44字,上下阕各两仄韵,即上阕为“仄仄仄平平,仄仄平平仄。仄仄平平仄仄平,仄仄平平仄。”下阕为“仄仄仄平平,仄仄平平仄。仄仄平平仄仄平,仄仄平平仄。”对仗工整,音律和谐。接着,在了解《卜算子》词牌名的基础上,进一步开展语言文字的应用训练,即让学生填词,内容可以是校园的风景,也可以是自己心境的描摹。在该环节中,如果教师也能够参与到创作中来,并与学生的作品放在一起进行鉴赏,不仅能够达到良好的教学效果,而且也能够提高学生的听说读写能力,在思想上培养学生爱学爱校、尊师重道的优良品德,还能够从文学上增强学生的阅读品鉴信心和创作信心。

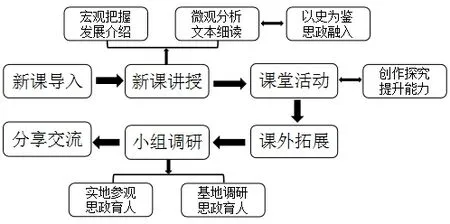

因此,润物细无声地把课程思政融入教学中,就要精心设计教学环节,认真组织教学。就宋词教学模式而言,改良后的教学模式如图1所示。

图1 教学模式流程图

如上图所示,在“新课导入”环节,教师可以选择国漫动画,既兼顾兴趣,又能够提升学生的民族自豪感。在“新课讲授”环节,采取宏观把握与微观分析的方式,既能兼顾宋词的发展和不同时期的特点,又能够对文本进行细读,从中进一步感受作品的魅力及其字里行间所体现的人文性和思想性。在“课堂活动”环节,注重对学生听说读写能力的培养,以反复诵读、探寻规律、仿写创作、共同赏析的四步式开展课堂活动。在“课外拓展”环节,结合本地富有特色的文化进行延伸,拉进经典作品与学生之间的距离。在“小组调研”环节,可以根据本地特色,让学生以小组形式开展实地考察与调研,把课堂所学外化,通过参观与调研的方式进一步让学生感受作品及作者的人格魅力。在“分享交流”环节,可以采取课前演讲或者线上云交流的方式进行,学生畅所欲言,进而把所学所看所感所思分享给其他同学,身体力行地传承优秀文化。

这样,学生在学习过程中不仅能够从宏观层面了解宋词的形成、发展、性质、特点等理论性知识,还能够从细微之处和字里行间领悟到作品的主题和作家的情感,产生共情。同时也能够将课堂上所学的文本细读方法运用到今后的其他文学作品分析中。在多方位的指导和学习中,学生能够从这样新型的教学模式中获得新知,更能够将思政元素融入相应教学环节,从而对学生起到潜移默化的作用。

(三)完善评价体系

《大学语文》作为高校的一门公共必修课程,在培养学生的思想道德品质、共情能力等方面发挥着重要作用。和中学语文不同,大学语文侧重通过鉴赏文学作品来提高自身的整体文化素养,塑造学生高尚的人文精神和人格,培养较强的语言文字运用能力。

有鉴于此,我们在进行评价时要改变传统的评价机制和考核方式,不能只是单纯要求背诵文本或者分析鉴赏文本,而是要基于以上教学目标和“立德树人”的根本任务,采用丰富多样、灵活、便于实施的评价机制和考核方式。比如,教师可以在开课伊始要求学生选择一部自己最喜欢的作品,坚持每周做读书笔记并形成相应的考核占比;在上课时,每次围绕所讲的主题,学生4到5人组成一个学习小组,轮流进行主题发言或讨论;在课程结束之时,根据本学期课程所讲的全部主题,学习小组选择一个主题,联系现实生活或当下社会与之相关的热点事件、热点话题进行主题海报的设计、制作、展览及讲解并形成考核占比。这类自主性的考核方式,相较于机械的背诵记忆,不仅能够考察学生的知识学习情况,而且能够锻炼学生的探究能力,培养他们的问题意识以及解决问题的能力,同时也能够让学生从教材中走出来,将知识融会贯通,开阔视野,关注社会时政,关心家国大事,从而达到自身人文素养的提升。

(四)拓展课后学习

仅仅局限于教材上的篇章学习是不够的,人文素养的提升需要在灿若星河的优秀文化作品中去不断获取营养。因此,课外的扩展学习就显得尤为重要。教师可以每月定期组织文学沙龙,让不同班级不同专业的学生谈一谈自己最近阅读的作品,这样的活动同样可以作为考核内容记录在册。另外值得注意的是,对于浩如烟海的文学作品,教师要做到引导好学生,让学生辨明真伪,特别是网络迅速普及的当下,各种良莠不齐的作品充斥周边,这就要求教师适时地引导学生阅读经典,阅读有意义有价值的文学作品,要懂得甄别。

结语

语文素养是大学生必备的综合素质之一,语文素养集中体现在学生对相关知识和听说读写能力的运用上。在强调人的综合素质的现代社会里,这样的素养显得更加重要。[5]大学语文课程的学习正是旨在提升学生这样的素养和能力。

宋词作为中国古典文学的一颗璀璨明珠,是中华文化的瑰宝,它们的身上承载和传承者诸多的优秀中华文化,同时也是大学语文课程的必修篇目。但由于教学目标不明确、教学模式不能够完全适应当代大学生的学习特点,再加之教学设计不够精细完善等因素,宋词的教学难以与传统的中学语文宋词讲解相区别,也就难以发挥其育人效能。课程思政的提出,加之教师的不断探索,对于像“宋词”这样的经典文体,教师团队首先要确定明确的育人目标,其次要改变传统的教学模式,根据学生学习特点增设探究学习,进而改善评价机制,更多凸显学生的自主性和创新性,最后要善于引导学生“多读书、读好书、好读书”,这样才能够从真正意义上提高学生的文化修养,苏昭学生高尚的人文精神和人格,培养他们的民族自豪感和自信心。

注释:

①(宋)苏轼.东坡词.扬州:广陵书社,2018:65.

②(清)上疆村民编选;刘乃昌评注.宋词三百首.北京:中华书局,2019:171.

③吴正裕.毛泽东诗词全编鉴赏.北京:人民文学出版社,2017:3741.