抓住关联 在操作中建构

——以“角的分类和画角”为例

2023-02-07江苏省无锡市新吴区南丰小学

江苏省无锡市新吴区南丰小学 刘 颖

江苏省无锡市新吴区江溪小学 吴建亚

“角的分类和画角”是苏教版数学四年级上册第八单元“垂线与平行线”第四课时的教学内容。本节课是在学生对角已有初步认识并会用量角器量角的基础上进行教学的。本节课的重点是讨论角的分类、认识平角和周角,并会用量角器画出指定度数的角。教师在教学中要有意识地渗透数学思想,融合新旧知识点,抓住知识间的关联,让学生在多次操作中观察比较、感悟理解、主动探索、建构知识网络,获得思维进阶。

一、抓住量的关联 建构角的分类

【课堂片段】

师:请各学习小组根据“任务要求”自己动手做一做,并说一说。

任务要求:

1.小组内每个成员利用学具制作一个角。

2.用量角器量出角的度数。

3.小组讨论,组长汇总。

师:哪个组来展示你们的作品?

第一小组:我们小组在正方形纸上找到了90度的角,对折一次折出了两个45度的角,对折两次折出了90度的角,全部打开后又找到了四个90度的角。

第二小组:我们在正方形纸上折出了120度的角,还将两根硬纸条钉在一起,分开两根硬纸条形成了角,有30度、55度、80度。

第三小组:我们小组将吸管折叠,折叠处形成了角,分别是75度、47度。

第四小组:打开圆形折扇,两柄之间形成角,分别是170度、90度。

(学生展示作品)

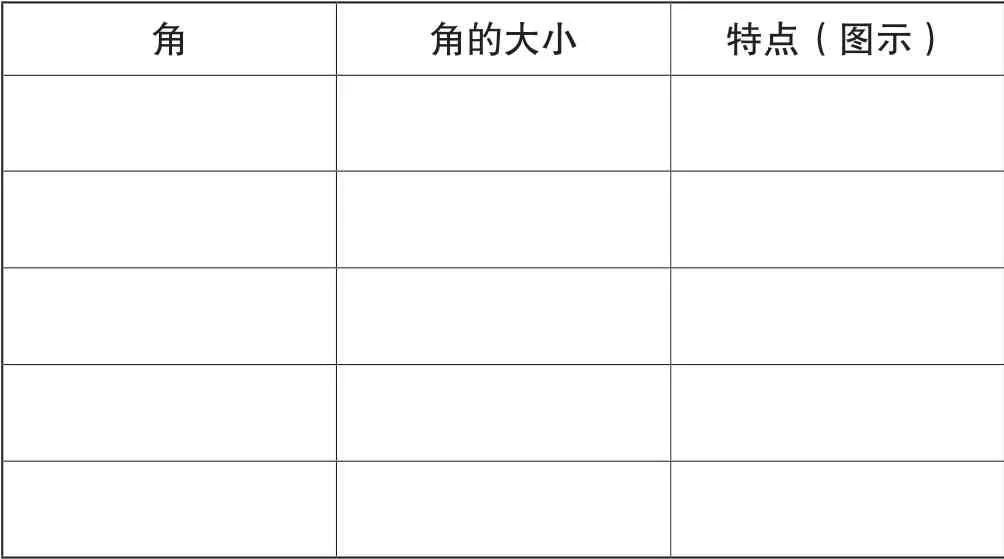

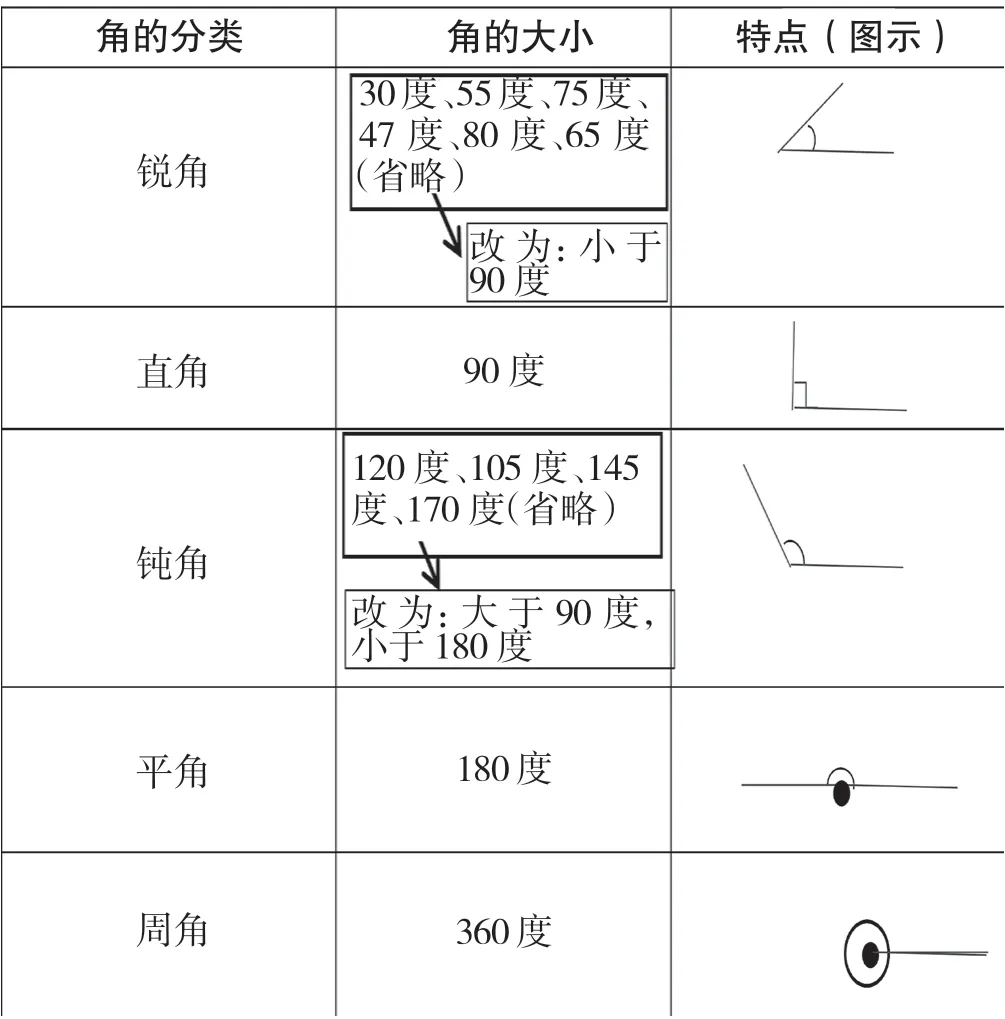

师:你能把这些度数分分类吗?完成下面表格中角及角的大小部分。(见表1)

表1

学生交流分类结果:

生1:我认为应该分成三类,我知道像这样的角就是直角(手指直角),比直角小的角是锐角,比直角大的角是钝角。

师:你是怎么判断制作的角比直角大或比直角小的?

生1:通过观察,或者与直角重合比较。

生2:我发现,直角都是90度,量出角的度数大小,比90度小的角是锐角,比90度大的角是钝角。

生3:我有补充,应该是比90度大、比180度小的角是钝角。

师:说说你的理由。

生3:我知道有一种角是平角,也是比90度大的角。

生4:平角是另外一种角,表1中的角应该分成三类,有锐角、直角和钝角。

师:是的,根据度数的特点分成这三种角,这里便是角的分类(改写表格板书)

(教师演示教具,展示锐角→直角→钝角的演变过程,直到两条边在一条直线上为止)

师:这个角也大于90度,它是钝角吗?

师:指一指它的顶点和两条边,说一说它与众不同的地方。

生:两条边在一条直线上。(画图示)

师:像这样,角的两条边在一条直线上的角就是刚才同学说的平角。你能制作一个平角吗?

(学生把手中的学具改成平角,展示)

师:平角是多少度?和钝角相比怎么样?

(学生动手操作)

生:180度,比钝角大。

师:你是怎么知道的?

生1:我用量角器量出来的。

生2:我用两个三角尺上的直角拼出来的。

生3:我还知道平角是直角的2倍,平角是180度,直角是90度,所以平角是直角的2倍。

师:是呀,同学们很爱动脑筋,1平角=2直角。

(继续转到活动角,当一条边旋转一圈与另一条边完全重合时,停止)

师:同学们,现在有角吗?

师:我们知道,角有一个顶点和两条边,你能找到顶点和两条边吗?试着指一指。

学生能指出,教师追问:既然大家找到了顶点和两条边,大家争论的点是什么呢?

生:它的两条边重合在一起。

师:看来,同学们已经发现它的特点了,它确实仍然是角,叫作周角。(画图示)

师:你们能用手边学具制作一个周角吗?并说说这个角的特点。

(学生操作学具并交流)

师:它的度数是多少?

生:(展示)这个角包含了两个平角,就是360度。

师:这就是周角,是360度。(完成表格板书)看着表格,“新朋友”平角和周角与上面的“老朋友们”有什么关系?(见表2)

表2

【思考】

学生在之前的学习中,初步认识了锐角、直角和钝角这三类角,知道比直角小的角是锐角,比直角大的角是钝角。学生判断的方法是用眼睛观察,或者将角与直角重合比较。那么,对于直角的定义是什么,锐角和钝角的具体范围是多大,学生都是模糊不清的。这节课是深入理解这三类角的重要环节,所以,教师在设计中牢牢抓住量的关系,从量的角度来对角进行分类,是本节课再次认识锐角、直角、钝角的目的。本次锐角、直角、钝角的分类经历不仅加深了学生对三种角的直观感受,还让学生对三种角的具体大小有了感知。有了表格的辅助,学生能清晰地得出三种角的大小范围,再画出图示。整个过程从个别到一般、从一般到个别的归纳演绎,让学生真切感受到锐角、直角、钝角的大小及其关系。

乌申斯基认为,比较是一切理解和思维的基础,我们正是通过比较来了解世界上的一切的。平角和周角是学生首次接触的新知,通过不断与学过的角进行比较,找出它们的共性和特性,学生理解这样的角也是角,既清晰指出平角和周角的概念,又揭示了各种角之间的关系。新知识的建构不是一蹴而就的,教师从“指、说、做、思”四个方面完成平角和周角的教学,每一步都是为下一步做铺垫。“指”是指出顶点与两条边,让学生依据角的概念寻找角的组成部分,从而明确这样的图形也是角;“说”是要说一说这个角的特点,平角与周角特征明显,与锐角、直角、钝角区别很大,让新知在学生的脑中形成表征。“做”即用手中的学具做出平角、周角,在操作中继续加深特征印象;“思”是通过表格中纵向对比,思考几个角之间的联系,内化新知。学生在这四步中,从感官到思维,这样过渡合理而轻松。学生能先说出平角和周角的特点,在头脑中便形成表征,脑中有形,手中才有形,接下来动手制作平角、周角,此时,学生对平角、周角的印象又一次加深,最后通过表格的纵向对比,思考几个角之间的联系,在关联中完成知识建构。

网络图式结构的优点在于能清晰呈现知识点,便于比较。教师设计了表格贯穿其中,通过生生、师生的多元对话,在一次次补充、纠正后,动态生成角的分类及大小关系,在板书中逐步建构。最终,完整表格的呈现,既生成了知识结构,也教给学生学习平面图形的方法。

二、抓住位置关联,感悟画角的方法

【课堂片段】

师:请同学们说一说量角的步骤及量角时应注意什么。

生:“两重合一对齐”,顶点与量角器中心点重合,一条边与零刻度线重合,看另一条边对准的度数。要注意看准内圈还是外圈。(教师板书)

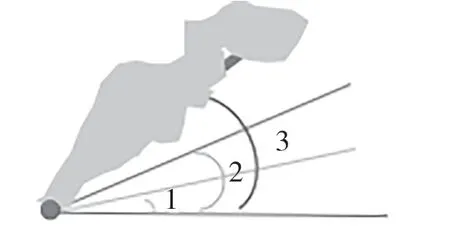

师:出示图1,这里标注了∠1、∠2,请你量一量这两个角的度数,看谁量得又对又快。你是怎么量的?

图1

生:分别是20度、35度。量角器放好位置后不需要移动,可以直接看出两个角的度数,这样就很快。

师:为什么量这两个角不需要移动量角器?

生:这两个角的一条边是同一条边,量角器的零刻度线与这条边重合,不需要移动,只需要分别看另一条边的度数。

师:∠3的一条边被墨水遮住了,只露出了一点,你能确定这个角有多大吗?试一试。

生1:可以,量角器不动,只需要看这个点对应的度数,对应的度数是50度,这个角就是50度。

生2:也可以把这个点与顶点连接,就能确定这条边的位置。量角器依然不动,量出是50度。

师:∠4的一条边还是这条射线,另一条边被完全遮住了,但我知道它是70度,你打算怎么确定另一条边的位置?小组试一试,并讨论画法。

(小组汇报)

生:根据上面的经验,量角器依然不动,找到70度的位置点上点,最后拿开量角器,把标记的点与顶点连接,就确定了这条边的位置。

师(强调):所以,确定这一条边位置的前提是什么?

生:量角器不能动。

师:不能动的原因是什么?

生:为了顶点与量角器中心点重合,一条边与零刻度线重合。

师:不知不觉中,大家就掌握了画角的精髓——两重合,我们试一试画一个110度的角,第一步是什么?

生:画出顶点和一条边,就是一条射线。

师:请同学们画一画,并总结画角的步骤。

(学生画图并交流)

生(演示画图过程):1.先画一条射线;2.量角器中心和射线端点重合,零刻度线与射线重合;3.从重合的零刻度线开始找50度的位置并做标记;4.连接顶点和标记点画另一条射线。

(教师板书步骤)

师:这个同学画出来的110度角和刚才的70度角一样大,你知道为什么吗?画角时有什么要提醒大家的?

生:他把内圈度数看成了外圈。我们要从重合的零刻度线看起,看清内圈和外圈。

师:现在看一看量角和画角的步骤及注意点,你有什么发现?

生:都是“两重合一对准”,量角是找边所对准的刻度,画角是找到刻度并做标记,都要注意内圈、外圈不要看错。

【思考】

考虑到画角的难点在于如何在量角器上找出指定刻度并做标记,其实,学生已经掌握了量角的方法,知道了“两重合一对准”,其知识迁移点便是量角器的使用,量角活动就是抓住学生已知量角器刻度线与角的两边重合的位置关系,在此基础上,把一条边变成一个点,化解画角难点。学生会发现两点即能确定边,角的顶点固定不变,只需要根据量角器刻度确定另一个点便能确定边,在量角的变化过程中让学生领悟画角的精髓,让知识的迁移自然而然地发生。

类比有助于学生自主探索新知识,改变被动学习方式,有助于学生构建数学知识体系,增强对知识理解的整体性。教师在本部分融入类比的思想,共分为四个层次,层层相连。第一层,从一开始量两个共用一条边的已知角,感受量角的第一个步骤“两重合”的重要性,也为接下来的操作提供思路;第二层次中,学生明确了通过另一条边上的某点就能确定角的大小;第三层次里,学生已经深谙“两重合”,只要模仿第二层的找点——“一对准”,就可以完成要求。最后一层次便是从量角悄悄过渡到画角的环节了。学生经历了以上三个环节,这里的操作便水到渠成了。学生在这样环环相扣、层层深入的活动中轻松完成了画角操作。

最后进行对比,形成知识的反刍,利用类比思想将量角、画角有机结合起来,贯通关联,这样抓住画角与量角方法的关联,抓住操作中两条边的位置关联,从而形成画角建构。

三、抓住变的关联 促进思维进阶

【课堂片段】

出示两张透明长方形卡片,一张红色、一张蓝色。

师:在卡片上,你看到了什么角?

生1:各有四个直角。

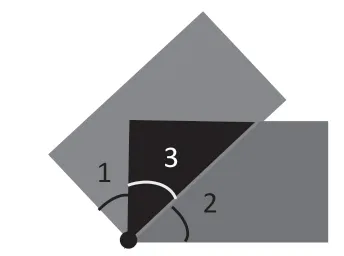

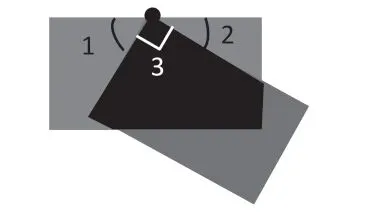

师:我在每张卡片上各选一个直角,并将这两个直角用图钉钉在一起,你看到了什么?(见图2)

图2

图3

生:两个直角拼成了一个平角。

师:是的,将卡片旋转重叠一部分,重叠的角便是∠3,以图钉为顶点,你发现了几个角?(见图3)

生:有6个角,∠1、∠2、∠3,还有原来的两个直角,以及∠1、∠2和∠3合起来的最大的角。

(教师继续慢慢旋转卡片)

师:仔细看旋转过程中这些角的变化。

生:∠1和∠2慢慢变小,∠3变大,但两个直角一直不变。

师:那这∠1、∠2、∠3在变化中有什么联系?

生1:∠1和∠2一直一样大。从直角里去掉∠3就是∠2,从另一个直角里去掉∠3就是∠1,所以∠1和∠2一样大。

师:看来,不管卡片重叠部分多大,∠1都会等于∠2。如果我将图钉钉在卡片的一条边上呢?以图钉为顶点,你发现了几个角?此时的∠1和∠2还一样大吗?(见图4)

图4

生1:∠1、∠2、∠3,还有两个平角。

生2:平角去掉∠3就是∠2,同理,另一个平角去掉∠3就是∠1,所以∠1和∠2一样大。

师:如果图钉钉在这里,你又能发现什么?按照刚才的思路,小组讨论并汇报想法。(见图5)

图5

生:在旋转过程中,平角不变是180度,∠3也不变,一直是90度,从平角里去掉∠3就是∠1和∠2,所以不管怎么旋转,∠1和∠2的和都是90度。

师:是呀,在旋转变化的过程中,我们只要抓住不变的角,再去思考变与不变之间的关系,就会有奇妙的发现。同学们还可以继续思考,图钉还可以钉在哪里,看看还能发现什么有趣的规律。

【思考】

教材中的这道思考题给出的图示是静止状态,学生对问题中两角的形成及关系都比较模糊,直接思考两角的关系比较困难。因此,笔者将此题再次精心创编,把问题导向的题目变成规律探寻题,特别设计了不同颜色的透明卡片交叠在一起,展示动态变化的过程,让学生可以更清晰地看到∠1、∠2、∠3的形成过程,从而抓住变化过程中变与不变的关联,厘清各个角之间的关系,这样∠1和∠2的关系也就呼之欲出。教学目标并不能止于解决一道题,要让学生从一道题的解答转变为对一类问题的思考,这样的设计旨在培养学生能总结解决同一类问题的基本方法,在变化中抓住角的大小关系,发现其中不变的角,在三种不同摆放位置中抓住不变的量,便是解决这类问题的关键之处,在这样的探究中形成属于自己的策略系统,会举一反三。在最后的思考环节中,教师引导学生自主探索图钉钉在不同位置上的情况,着眼于锻炼学生思维,有意识地从“模仿”到“建构”,使学生能够解决形式不同但本质相同的问题。学生的数学素养在潜移默化中得到发展,思维水平不断提升。

教师在本节课紧抓新旧知识之间的密切关系,加强知识系统化、结构化,从学生认知水平出发,教学设计符合学生的思维特点和认知规律,引导学生在知识关联中完成知识建构。学生在角的分类环节中,在角度的变化中抓住量的关联;在画角环节中,以量角知识为抓手推动画角步骤的生成;在探究变化角的活动里,抓住变与不变的关系,促进思维进阶。在多次活动里,学生自主地思考、独立地操作、从容地互助、自信地表达,生成了精彩的观点和深刻见解,不仅获得了数学知识和技能,还收获了过程性的体验和感悟,体会到了知识产生与发展的过程,感悟到了数学知识的紧密联系。精心设计的教学过程让学生思维由线性的渐入变成波浪式的卷入,将学生带到思维的高地。