藏族“生殖崇拜”乐舞文化研究

——以热贡浪加“龙舞”为例

2023-02-01李伟林

李伟林

(西藏大学,西藏 拉萨 850032;兴义民族师范学院,贵州 兴义 562400)

生殖崇拜文化是一种曾经在藏族乃至世界各民族的历史发展进程中普遍存在的精神文化现象。 时至今日在藏族聚居地区的岩画、建筑物以及乐舞中依然能探寻到生殖崇拜文化的遗存,如西藏山南加查县的生殖崇拜舞蹈、青海同仁地区热贡龙舞等。 此外,在西藏林芝县境内的桑夺白日寺院大门口左右还有木制的男女生殖器模型,而且在民房的房屋下有用木头或石头做的男性生殖器模型表示辟邪[1]。 对生殖器官的模仿崇拜和赞美曾是母系社会阶段和父系社会阶段的重要文化象征,其中,藏族生殖崇拜文化大体上经历了从女性生殖器官崇拜即女阴崇拜的第一阶段, 到男性生殖器官崇拜即男根崇拜的第二阶段,最后又回到男女结合的第三个生殖崇拜阶段。 流传于青海同仁地区热贡浪加村的浪加“龙舞”,从外在形式上看与原始巫术祭祀活动密切相关, 从内在层面分析则主要是通过歌舞祈求风调雨顺人丁兴旺的生殖崇拜乐舞。 在热贡浪加“龙舞”的表演中,舞者左手持象征女性生殖器官的木质雕刻的龙女神像,右手持象征男性生殖器官的木质雕刻的男根模型,以“男根”去接触女龙神像的“阴部”以映射男女交合之状。 表演中,“锣”和“鼓”是主要的声响伴奏乐器,锣鼓声铿锵有力、节奏鲜明,每一次击奏锣鼓都是生命本体节奏的真实外化,是人们内心潜意识中对生育的呼喊。 可以说,藏族生殖崇拜乐舞以自身特有的律动性,并通过鲜明的声响与动作,表达了藏族民众对繁殖生育的赞美与向往。

一、“生殖崇拜”乐舞的文化内涵

远古时期的藏族先民们对“交配”“生育”等自然现象无法做出科学的阐释,尤其对“繁衍子嗣”这一现象,认为冥冥之中好像被掌管着生育的神灵所主宰,感觉“生命”神秘且变换莫测,从而产生了对生命的渴望与敬畏,生殖崇拜的观念也由此产生。 随后,在交感巫术的启发与感召下,藏族先民们对生殖繁育能力较强的动物、植物,乃至掌管生育的神灵加以崇拜,并付诸于各种与之相关的仪式活动,期间,通过大量的乐舞以“求神”“通神”“媚神”,进而祈求族群子嗣兴旺。 乐舞艺术作为主要的表达形式,长期参与到藏族生殖崇拜的诸多仪式活动中,逐步孕育出藏族特有的生殖崇拜乐舞文化。

(一)交感巫术文化

英国著名人类学家爱德华·泰勒在1871 年出版的《原始文化》一书中,最早提出艺术起源于“巫术”的理论主张,随后人类学家弗雷泽又进一步对巫术理论进行深入研究,并在其著名的《金枝》一书中论述了“交感巫术”(包含“顺势巫术”“接触巫术”),认为巫术都是建立在交集感应的基础上,使主体通过某种未知神秘的力量感应, 便可实现人与物之间不受到任何时空限制而产生交集感应并相互作用。 交感巫术包含“顺势巫术”和“接触巫术”两种形式:第一种“顺势巫术”,通常又称为“模仿巫术”,是以“相似律”为基础的巫术理论,相似律是指“同类相生”或“果必有因”,在“顺势巫术”中巫师通过对客观世界中“物”的模仿就能实现任何理想语境中想达成的事物。 第二种“接触巫术”,是以“接触律”为基础的巫术理论,“接触律”是指物与物之间的相互接触, 接触巫术理论认为巫师通过某人曾经接触过的物体进行施术从而延伸到对本人施加影响,但凡是曾接触过的物品,如头发、衣物、鞋履、足印等,即便是以后物品与被接触的主体相分离,也仍然能与人体产生感应。 弗雷泽认为“巫术”是一种被歪曲了的自然规律的体系,也是一套谬误的指导行动准则,它是一种伪科学,也是一种没有成效的技艺[2]。 “交感巫术”是原始人类在主客观思维模糊的情况下,对事物产生“联想”的错误应用,“顺势巫术”是根据事物“相似模仿”的联想而建立的,而“接触巫术”则是根据人们对物与物之间的“接触”联想而建立。 “顺势巫术”的错误是混淆了两个相似的事物,无法分清事物的共性与个性,而“接触巫术”则错误地认为互相接触过的事物总是恒定保持接触,在人类早期社会生产实践中这两种巫术通常是同时进行。 在生产力水平普遍低下的时代,巫术活动渗透进了人们生活的方方面面,对于巫术的信仰甚至成为全民性的普遍信仰,人们经常围绕“巫术”展开一系列的仪式活动。

(二)巫术思维与生殖崇拜文化的形成

巫术思维产生于原始社会巫术信仰普遍流行时期,包括人们朴素的思维认知体系和行为体系。巫术思维是一种动态的动作性思维,即是用身体行动来进行的思维,早期人类朴素的主观思维意愿直接影响和控制着现实,人的行为活动永远是事物发生的原因,现实事物不断发展变化则是结果,主要依靠人类自身的动作行为来强迫现实发生变化。早期人类分不清主客观界限,当无法对生殖器官、交配行为、分娩现象三者之间的关系进行解释的时候,对性产生了神秘感,在巫术思维的引领下,形成了早期人类的生殖崇拜文化。 恩格斯认为历史中的决定因素,归根结底是直接于社会生活的生产和再生产,并进一步指出生产本身有两种形式,一方面是生活资料即食物、衣服、住房以及为此所必须的工具和生产,另一方面是人类自身的生产,即种族的繁衍[3]。 早期人类的社会生产活动,主要是劳动生产与种族繁衍,通过劳动生产创造物质财富以满足生活需要,从而维持生命。 进一步讲,生殖崇拜的宗旨是基于早期人类社会以扩大自身种群的再生产(繁衍)从而获得更多的劳动生产力,然而在早期人类社会新生儿高出生率、高死亡率、低增长率的特点成为人们的核心关注点,唯有努力扩大族群人口以无限生殖的行为来面对自然环境中难以预测的灾难和死亡,这是早期人类社会最朴素的哲学观。 因此,生殖崇拜是早期人类社会对生命本体自我肯定的意识形态最为突出的表现,也是巫术和原始信仰中最重要的内容,是远古人类社会最普遍的意识行为。在“交感巫术”的启发与感召下,人们对自然界中生育繁殖力较强的动物与植物产生了生殖崇拜的观念,并付诸于各种仪式与行为活动,认为世界万物的存在,都有其存在的原因、目的,具有明显的因果关系。在事物的整体与部分之间想象并假定出了一种特殊的联系,认为事物的部分直接构成事物的整体,可以发挥事物整体的功用,控制住事物的局部就等于控制了事物的整体。因此,早期人类对事物的表象与突变、理想与满足以及形象与实物之间没有进行明确的区分和划分。

(三)生殖崇拜与乐舞文化

英国生物学家、进化论的奠基人达尔文指出“音乐和舞蹈起源于性的冲动,起源于恋爱”,早期人类通过歌舞活动展示自己的魅力,同时也是求爱泄欲的重要手段[4]。 格罗塞在《艺术的起源》中对澳洲华昌地族的卡罗舞是这样描述的:“在当地每年甘薯成熟之后,第一轮明月当空之时,会在月光下灌木的凹地举行歌舞宴会,凹地和灌木代表女性的生殖器官,同时男性手中挥动着代表男性生殖器官的枪,男子们围绕着凹地跳跃并把手中的枪刺进凹地,用最狂野、纯粹、热烈的姿势发泄他们性欲上的兴奋”[5]。 可见生殖崇拜是早期人类社会对生命本体自我肯定的意识形态最为突出的表现, 也是巫术和原始信仰中最重要的内容。 人们进一步展开一系列对“性”敬畏、模仿与崇拜的仪式活动,而乐舞则作为重要的组成部分参与其中。 较早的巫字见于商代甲骨文,在甲骨文中“巫”字的写法是上面一“横”,下面一“横”,中间一“竖”,旁边站着两个“人”,意思是上通天下达地的人称为“巫”。 舞蹈理论家隆荫培、徐尔充在《舞蹈艺术概论》一书中指出:最早的“巫”字便是从“舞”字演变而来,在我国古代早期人类社会的“巫”人,从某种意义出发可谓是最早的专业舞蹈家,是占卜兼舞蹈的人,通常以舞蹈作为主要手段来降神、祈雨、求子为人们去灾逐疫[6]。在祈求生殖繁衍的巫术祭祀活动中,乐舞作为重要的礼仪部分被“巫”人采用,“巫”人在祭祀活动中,为了区别日常生活的语言与行为,往往使用异于日常的声音(歌唱)与动作(舞蹈),以此来增加巫术祭祀活动的仪式感与神秘感。 在巫术祭祀活动的歌舞中“巫”人异于日常的人声演唱,伴随着大幅度的身体动作与头部持续性地摇晃,在此过程中消耗了身体中大量的氧气,心率和血液循环加快引起脑供血不足,造成了短暂眩晕的状态,于是产生了神秘感。 早期人类对这一生理现象无法解释,认为这是通过歌舞活动引来了鬼神上身,这大概便是远古人类在生殖崇拜相关巫术祭祀活动中采用歌舞“求神”“通神”“媚神”的原因。

二、青海热贡浪加藏族“龙舞”文化形态分析

青海热贡浪加藏族“龙舞”是具有浓郁的藏族生殖崇拜文化特征的乐舞,以舞“娱神”“祭神”“求子”是其主要内容。这一乐舞主要流传于青海省同仁县境内的热贡浪加村,故也称其为浪加“龙舞”。流传至今的浪加“龙舞”从外在形式上看,与原始巫术祭祀活动密切相关,从内在层面分析,主要是祈求人丁兴旺的生殖崇拜乐舞。 热贡浪加“龙舞”是将具体的生命与动物形态所蕴含的特殊内涵整合升华而成,是对藏族生殖崇拜文化的崇高表达与热情赞颂。

(一)热贡浪加六月会藏族“龙舞”文化源流

热贡六月会,是流行于青海省黄南藏族自治州同仁县的传统民俗活动,被列为国家级非物质文化遗产名录,同时也是同仁县境内藏族群众最隆重盛大的大型歌舞祭祀表演活动,从每年农历六月十七日开始,持续至六月二十五日。 在同仁县境内同时举办六月会活动的村庄达五十余个[7]。 关于热贡六月会的文化历史源流在当地藏族民众间有两种相关的传说,第一种传说是“唐蕃和解庆和平”,当地藏族民众为了表达对和平的庆祝,守卫在青海同仁县区域的藏军,为当地信仰的八方诸神举行隆重的祭祀活动,此后这个祭祀仪式一直流传并逐步发展成为热贡六月会活动。 第二种传说是“元军卸甲祈安康”,这是在当地民众间流传度较广的一则传说,在元末明初年间,元朝一支蒙汉混编的军队在隆务河谷(隆务河:发源于青海黄南藏族自治州夏德日山的黄河支流)接受了明朝的招安并在当地卸甲归田,当地藏族民众为了庆祝这来之不易的和平与安宁,以歌舞的形式举行各种仪式庆典,祈求风调雨顺、五谷丰登、子嗣兴旺,逐步成为黄南藏族地区特有的祭神传统文化节。 热贡六月会藏族原始祭神仪式活动主要受到本土原始信仰、原始苯教信仰以及藏传佛教信仰的影响。 原始苯教起源于早期藏族先民对天地祖先的自然崇拜,其核心理论是主张万物有灵论。 藏传佛教是苯教与佛教文化相融合的产物,其核心理论是普度众生、拯救苦海中的平民大众,以慈悲、施舍、忍让等伦理道德品行作为精神上的最高追求目标。 随着藏传佛教文化的融入,其思想也促进了热贡六月会祭神活动中所崇拜神灵的诞生。 如在六月会勒什则(神舞)仪式中,守护神的代言法师“拉哇”的选择和诞生,“开启神门”和“开喉”等行为均受到藏传佛教的影响和控制[8]。 在各种文化信仰的相互影响彼此交融下,形成了热贡地区藏族特有的宗教、民俗文化,并渗透进热贡地区藏族民众的各种民族文化之中。 浪加热贡六月会文化艺术形态十分丰富,是藏族原始祭祀仪式活动的遗存,整个“六月会”活动期间各种民族民间祭祀仪式始终与歌舞相伴,以此来“求神”“娱神”“媚神”。 六月会歌舞的形式主要有三大类别:拉什则(神舞)、勒什则(龙舞)、莫合则(军舞)。拉什则(神舞)为藏语,“拉什”即“神”,“则”是“舞”或者“玩”的意思,由于舞者在表演中均手持“拉锷”(即神鼓),故也称其为神鼓舞,表达了族人对天地神灵的敬畏,由藏族成年男子执鼓表演,并结合英武矫健、铿锵有力的舞蹈动作。 勒什则(龙舞)藏语意为“螭舞”“龙舞”(“螭”是古代传说中龙的一种,藏族将其视为水神加以崇拜),是对生殖繁衍的祈求,舞姿舒缓沉稳,同时向“龙神”歌唱赞美之词,歌舞相间祈求龙神保佑族人来年五谷丰登、人丁兴旺。 莫合则(军舞)藏语意为军队跳的舞蹈,故亦称“军舞”,其表演形式与古代战时操练和敬奉传说中的二郎神有关,是藏族古代社会武术类歌舞的遗存,舞者左手执弓右手执剑,表演时威武彪悍,有战时操练的勇武之气。

(二)热贡浪加“龙舞”生殖崇拜文化内涵

具有浓郁的生殖崇拜文化特征的勒什则(龙舞)流传于青海同仁地区热贡浪加村,故也称其为浪加“龙舞”,于每年农历六月十七日至六月二十五日在“六月会”上进行表演,主要内容有以舞娱神、祭神、求子等。浪加“龙舞”从外在形式上看与原始巫术祭祀活动密切相关,从内在层面分析主要是通过乐舞祈求风调雨顺人丁兴旺的生殖崇拜乐舞。 关于浪加“龙舞”的起源在当地有两种流传度较广的传说:第一种传说讲述的是在明朝中期,有一位来自四川名叫青才智格的喇嘛来到青海同仁的浪加地区传播佛教文化,浪加村常年干旱缺水,青才智格喇嘛临别之际,将一尊山神留在浪加村作为保护神,并指导藏族民众在村东北赛格龙洼泉附近修建龙王庙。 于是,每年六月夏季到来之际,藏族群众就会到这个龙王庙拜龙、敬龙并以歌舞的形式献祭龙王祈雨降水。 第二种传说讲述的是浪加村常年干旱,当地有位名叫阿尼阿拉果的头人,在村东北赛格龙洼沟找到了水源,奈何龙王没有应允村民取水的要求,赛格龙洼泉水无法引用灌溉,于是阿尼阿拉果带领村中童男童女以歌舞拜龙神、祭龙神、娱龙神,祈求龙王降水保丰收,自此浪加村风调雨顺、子嗣兴旺。

热贡地区流传的两则关于“龙舞”起源的传说均与“龙”有关。首先“祭龙祈水”,“龙”在中华民族的文化中被视为一种神秘的生物,有着非凡的地位与神力,许多民间传说和神话故事中都涉及到“龙”的形象,“龙”也由此被视为可以掌管天气和四季的“神”,同时还能控制雨水和江河的涨落,从而维持自然秩序和族人生活的稳定。 其次“祭龙祈子”,在人类早期社会,原始藏族先民对人类的生殖繁育现象处于一种混沌模糊的认知状态,在交感巫术的影响下把对生殖与生命的狂热追求影射到相应的动物形象上,比如热贡藏族文化中的“龙”。 作为中华民族的祖先想象并创造出来的图腾,龙文化源远流长,从热贡地区流传的“龙舞”文化可以反映出,远古时期西北藏族文化与中原文化的相互影响,相互交融。 “龙”在中华民族文化中代表雄性、英雄,并且在一定意义上有男性生殖器的影子,龙图腾最初是由“蛇”的形象逐步演化过来的,“蛇”是男根的象征,是人们对生物界繁殖能力的一种赞美和向往,在出土的汉代画砖中,始祖女娲和伏羲都被画为两条尾巴缠绕在一起的蛇。从“龙”的外在形象上看,龙在静止状态时整体的轮廓呈“C”形,这与动物从受精卵发育成早期胚胎时的样子几乎相同,无论是动物还是人类胚胎发育的早期形态无一例外的呈“C”形即龙形,这也符合达尔文进化论的观点。在早期人类朴素的思维中对龙的崇拜,就是对人类生殖的崇拜。 从整体上看,“龙舞”中以“龙”为图腾的生殖崇拜文化,是由具体的生命与动物的形态所蕴含的各种理想及观念整合升华而成,其内涵是对藏族生殖崇拜文化的深刻表达。

(三)热贡浪加勒什则“龙舞”仪式表演

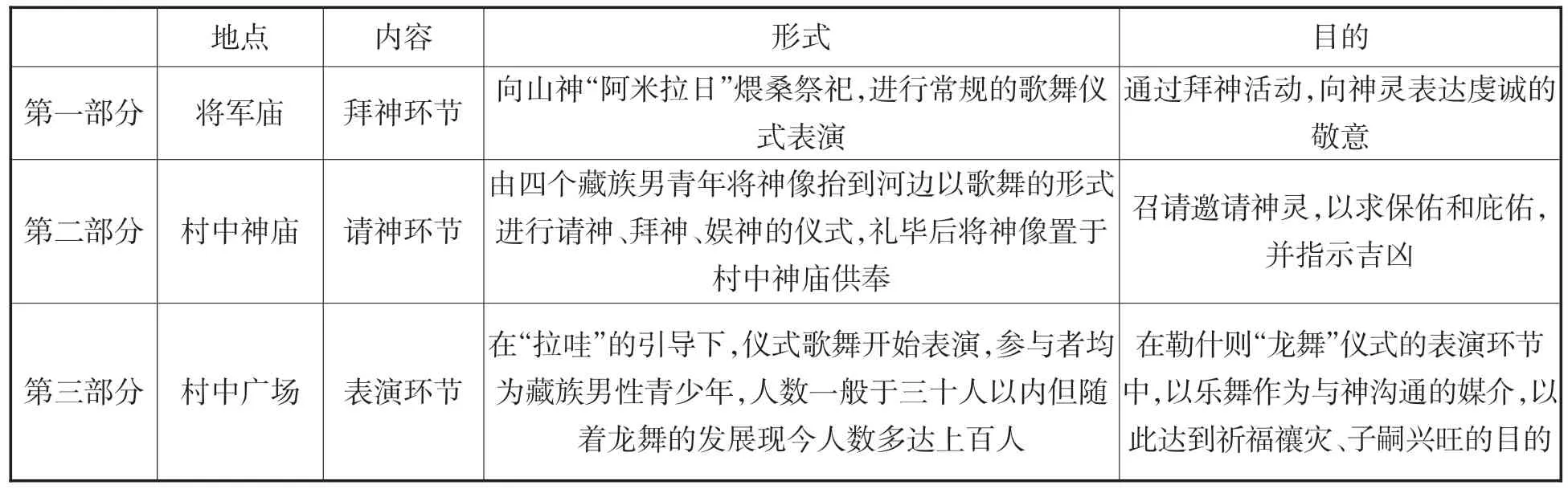

浪加村勒什则(龙舞)整个仪式表演是从农历六月二十日开始,组织领导者是“拉哇”(拉哇是守护神的代言法师,地位备受尊崇,是苯教时代“巫师”以歌舞献祭文化的遗存)“莫合果”(总管)和“军首”。整个勒什则(龙舞)表演分为三个部分:第一部分:“勒什则活动的拜神环节”,仪式活动的第一天清晨,全村的族人赴将军庙向山神“阿米拉日”煨桑祭祀(煨桑就是用松柏枝焚起的烟雾祭天地诸神的仪式)并进行常规的歌舞仪式表演,随后“莫合果”(总管)宣布仪式诸多禁忌,即在仪式期间不得收割农作物、不得打架斗殴、不得持刀携枪等,违者重罚。 第二部分:“勒什则活动的请神环节”,请神环节是由四个藏族男青年用轿子将本村守护神“土则”的神像抬到河边以歌舞的形式进行请神、拜神、娱神的仪式,礼毕后将“土则”(保护神)神像置于村中神庙供奉,待勒什则(龙舞)表演时又将其“土则”(保护神)神像请到广场中央。第三部分:“勒什则(龙舞)表演环节”,在“拉哇”的引导下,仪式歌舞开始表演,参与者均为藏族男性,年龄在十岁至三十岁之间,人数一般于三十人以内,但随着龙舞的发展现今人数多达上百人。

在勒什则(龙舞)表演中,每逢有“拉哇”上场,所有参与表演的男青年都要到路口隆重迎接,并热烈击打手中的神鼓同时横步进跳,此时“拉哇”也徒手起舞以示呼应,全体舞者及观礼群众一片欢腾。 值得注意的是,“拉哇”是占卜与歌舞集于一身的法师,往往具有较高的歌舞技艺。在表演中“拉哇”要对前来请求保佑的男性青年进行“卡玛尔”(一种当地藏族古老的穿刺仪式,即使用铁签穿刺脸部或背部)以示男青年的勇敢与虔诚。 随后,“拉哇”攀上“龙树”(龙树:高5 米,直径15 厘米的木桩,顶端悬挂木质山神像置于仪式广场中央)用藏刀“开山”即砍破头皮,并用刀伸入口腔翻搅,使之鲜血满面,以示虔诚并以歌舞与神灵沟通,最后以“神”的名义对全村来年吉凶进行预测,在场观礼群众随之下跪祷告。 勒什则(龙舞)的表演现今已发展成由百余名藏族男性青年组成的大型歌舞表演,选出八名藏族男性青年作为领舞,领舞者左手持面具(面具分别代表龙、蛇、蟾蜍及人),右手持装饰有绸带的小神斧,其余舞者则均是右手持神斧表演。 勒什则(龙舞)表演进行到最后环节时便是生殖崇拜仪式,男青年左手持龙女神像,右手握象征男性生殖器官的模型,在龙女神像的阴部晃悠,同时在场观礼的男青年则唱起“拉伊”以助兴,那些常年不孕不育的妇女为求子便在仪式中要求表演者将象征男性生殖器官的模型塞入到自己的怀中,以此祈求早生贵子、人丁兴旺[9]。 生殖崇拜乐舞是曾经存在于世界各民族中的一种普遍现象,是人类为了生存繁衍,最本能的思维观念的外化形态,正如热贡浪加地区的藏族先民们不能解释包括人类自身在内的客观自然现象,尤其不能理解生殖器官、交配行为、生育现象时,在交感巫术的影响下,把对“性”的敬畏心理,虔诚地外化到勒什则(龙舞)的仪式乐舞中去。

表1 勒什则“龙舞”仪式环节

三、藏族“生殖崇拜”乐舞的生命情调

长久以来,藏族先民们把对生育的渴望融入到乐舞活动中,通过乐音、舞蹈进行朴素的表达,以鲜明持久的乐舞律动来强调生命的存在,以及宣泄内心对生育的渴望,表达对繁殖生育的赞美与向往。乐舞中,“跳跃”“颤膝”,以及突出“臀部”“胯部”的前后摇摆等系列动作,是对生殖崇拜潜在的暗示。 动作的起伏跌宕、抑扬顿挫,与生殖崇拜的心理逻辑相符,并相互作用有机连接。舞者在举手投足之间演绎着质朴与洒脱,体现了藏族生殖崇拜乐舞艺术的自然美与人性美,在乐声与舞动中虔诚地展现出藏族“生殖崇拜”乐舞高度的生命情调。

(一)“生殖崇拜”乐舞是以律动性强调对生育的赞美与向往

对生殖器官的模仿崇拜和赞美曾是母系社会阶段和父系社会阶段的重要文化象征, 藏族生殖崇拜文化大体上经历了从女性生殖器官崇拜即女阴崇拜的第一阶段,到男性生殖器官崇拜即男根崇拜的第二阶段,最后又回到男女结合的第三个生殖崇拜阶段。 勒什则(龙舞)便是很好的印证,远古藏族先民通过雕塑、绘画、凿刻等手段去选择他们生殖崇拜的象征物,并伴以歌舞的仪式将生殖崇拜象征物的旺盛繁殖能力传递给自身,以达到子嗣兴旺的目的。 在勒什则(龙舞)的表演中,舞者左手持象征女性生殖器官的龙女神像,右手持象征男性生殖器官的男根模型,以“男根”去接触女龙神像的“阴部”以映射男女交合之状。 藏族生殖崇拜乐舞以自身特有的律动性,即通过鲜明的声响与动作,表达对繁殖生育的赞美与向往,每一次声响节奏动作都体现着强烈的律动性。 律动性是藏族民间乐舞最显著的特征,鲜明的律动性赋予了藏族生殖崇拜乐舞内在的生命, 原始的躁动外化为有规律的节奏秩序。 伴随着节奏热烈鲜明的锣鼓声响,舞者重复跳转跳跃、颤膝,以及突出臀部、胯部的前后摇摆,也似乎是对生殖崇拜潜在的暗示。同时,男性舞者动作的起伏跌宕、抑扬顿挫与生殖崇拜的心理逻辑相符,并相互作用有机连接。在勒什则(龙舞)表演中,“锣”和“鼓”是主要的声响伴奏乐器,锣鼓声铿锵有力节奏鲜明,每一次击奏锣鼓都是生命本体节奏的真实外化, 是人们内心潜意识中对生育的呼喊。 男性舞者动作特征主要呈现出跳跃型风格,如吸腿踮步跳跃、吸腿转身跳跃、单腿跳跃以及踮跳旋转,“跳跃”是最能体现节奏动律的风格性动作。 从舞姿舞容整体上看,时而整齐划一时而对称均衡,勒什则(龙舞)的舞姿动作与锣鼓声响节奏的抑扬顿挫紧密联系相得益彰,声响与动作的配合可谓天衣无缝,具有原始生殖崇拜乐舞鲜明的律动性特征。 变化流动的男性舞队丰富了乐舞仪式的视觉感官体验,面具(蛇、龙、蛤蟆形象)、神斧、龙树、龙女、男根等元素又极大地丰富了乐舞仪式朴素的审美情趣,可以说律动、造型、构图相互依存各自贡献自身的艺术感染力,三者共同构成了勒什则(龙舞)纳吉避凶、祈龙求子的美好图景。 在乐舞仪式中,“拉哇”上“龙树”、开山砍头、刀搅口唇,其鲜血淋漓的场面更增添了原始生殖崇拜乐舞仪式的神秘感,即原始生殖崇拜的乐舞仪式便是借助这种血腥、紧张、狂热的氛围,以鲜明持久的乐舞律动来强调生命的存在,以及宣泄人们内心对生育的渴望,表达对繁殖生育的赞美与向往。

(二)“生殖崇拜”乐舞是以生命本真诠释高度的生命情调

“生命本真”即生命的本源、真相。 藏族生殖崇拜乐舞是生命本真的流露,舞者们举手投足间扑面而来的是遥接原始时期乐舞艺术的古雅之风,鼓声舞动之间演绎质朴与洒脱,体现了藏族乐舞艺术的自然美与人性美,并在鼓乐与舞姿中虔诚地表达生命本能的诉求。 在勒什则(龙舞)仪式中,“拉哇”要对前来请求保佑的男性青年进行“卡玛尔”仪式,以示男青年的勇敢与虔诚,随后“拉哇”上“龙树”、开山砍头、刀搅口唇使其头皮、口唇破裂。这种“穿刺”的仪式献祭行为,在古玛雅文明时期也曾盛行过,古玛雅人在生殖崇拜的仪式活动中通过“穿刺”“男性生殖器取血”的行为对神灵献祭,玛雅人认为血液是生命重要的载体,血液代表生命,人是生命最真实的主体,人的血液源自神灵而人的生命也来自神的牺牲。 因此,在生殖崇拜仪式活动中施行“穿刺”,是将人的灵魂的本真与神灵世界进行连接,从而获得神圣的能量促成种族生命的延续。通过“穿刺”“男性生殖器取血”等血祭行为强调生命的本真,用最纯粹身体的本真得到神灵的青睐,最终使祭祀者得到超凡的力量。以生殖崇拜乐舞强调生命的本真,实则是对生命的渴望,从而诠释生命、赞颂生命以及敬畏生命,藏族先民们把对生育的渴望融入到乐舞中,通过音乐、舞蹈进行朴素的表达。以勒什则(龙舞)为代表的藏族生殖崇拜乐舞是热烈的、激昂的,更是崇高的,具有极高的感染力与创造力,藏族生殖崇拜乐舞以生命的本真为终极追求,千百年来在青藏高原上翩翩起舞,传递着对生命的信念,这便是“生命之舞”特殊的魅力。综上所述,繁衍是人类最本能的需求,生活在青藏高原的藏族先民自然生存条件极为恶劣,在面对各种凶残野兽以及不可预测的自然灾害时,必须生育更多的子嗣后代扩大族群人口才能壮大族群生存的实力,乐舞便是藏族生殖崇拜仪式中不可缺少的内容,在早期藏族先民的生活中起着重要作用。藏族民众在各种生殖崇拜的仪式活动中跳起生殖崇拜的乐舞,这种以生命的本真去表达对生育的渴望,进而具有高度生命情调的生命之舞,有力地促进了人类的繁衍和进步。

结 语

大约在公元前10000 年至公元前4000 年这个阶段,青藏高原上的远古人类就已经具备了初等的人类文明,青藏高原由于海拔高、气温低、热量不足且寒冷干旱,在远古时期条件尤其恶劣,维持生命(劳动生产)与延续生命(生殖崇拜)是远古藏族先民最重要的社会活动。 在群居的生活中,藏族先民们共同协作去获取维持生命的物质,共同战斗操练去抵御外族与野兽的入侵,种族的生命要得以延续就必须交流求偶以繁衍后代。 早期藏族先民难以对生殖器官、交配行为、分娩现象三者之间的关系进行解释,并在“交感巫术”思维的影响下产生了藏族生殖崇拜文化,同时也孕育出藏族生殖崇拜“乐舞”,它是早期藏族民间社会普遍流行的一种风俗,是原始藏族先民在青藏高原这片净土上追求幸福生活,祈祷人丁兴旺最崇高的表达。随着人类文明的进步与发展,许多形态生动、内涵丰富,反映藏族生殖崇拜文化的乐舞大多已消失在历史的尘埃里。流传至今的热贡浪加“龙舞”完整清晰、形象生动地反映了生活在青藏高原上的藏族先民求偶、交配以及生殖崇拜的意识。热贡浪加“龙舞”是对两性生活,生命繁衍的描述与歌颂,是以乐舞对“人类自身的繁育”最有力而形象的证明。 当热贡浪加“龙舞”以最原始质朴的艺术形象展现在当代人面前时,引发了人们对生命的思考,即如何诠释生命、赞颂生命以及敬畏生命?